双脉冲波频谱组织多普勒同步评价健康成年人室间隔左右侧肌带纵向运动时序的研究

2022-07-28陈玲玲刘学兵尹立雪

陈玲玲,刘学兵,尹立雪

(四川省医学科学院·四川省人民医院心血管超声及心功能科,超声心脏电生理学与生物力学四川省重点实验室,四川 成都 610072)

心脏机械不同步是心脏同步化治疗预测疗效的重要内容,但健康成年人心脏的同步性数据还不完整。室间隔为左、右心室间的共有结构,有特殊的解剖位置、复杂的形态和电生理功特性。Boettler等[1]研究显示室间隔可由中间“亮线”分割为功能独立的左、右侧肌带,现有研究[2,3]显示双侧肌带在形态、功能、冠脉供血和超声特征均有所差异。目前超声心动图,尤其是组织多普勒成像技术(tissue doppler imaging, TDI)在心脏同步性评价中应用较为广泛,但通过上述双侧肌带理论研究室间隔运动时序特征在国内外尚未见报道。双脉冲波频谱组织多普勒,是近几年在原有TDI基础上发展起来的超声新技术,克服了传统超声技术不可同步可视化量化评价的局限性,可实时同步测量两个不同部位的心肌组织运动速度频谱。本研究拟采用其评价室间隔左、右侧肌带的纵向运动时序,以期对健康成年人室间隔纵向运动的电生理特征和心室间同步性有更深入的认识。

1 资料与方法

1.1 一般资料2020~2021年选择我院健康志愿者100例,男40例,女60例,年龄18~86岁[(42.78±9.72)岁];体表面积1.23~2.12 m2[(1.66±0.18) m2];受检者均为窦性心律,心率49~100次/min[(65.95±10.31) 次/min];左室射血分数57.8%~87.2%[(69.74±5.42)%]。纳入标准:①静息状态下心电图及血压检查正常;②常规心脏超声检查未见明显结构及功能异常。排除标准:超声图像质量不佳。所有受检者均知情同意。

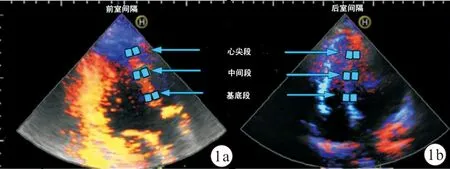

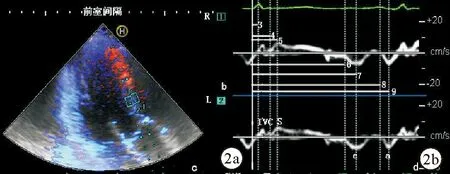

1.2 方法采用日立HI Vision Ascendus彩色多普勒超声诊断仪,S70 5-1探头,探头频率2~4 MHz。受检者采取左侧卧位,平静呼吸,同步记录心电图。取标准心尖三腔和四腔观,启动Dual Doppler模式,待前及后室间隔中间“亮线”[1]显示清晰后,分别将多普勒取样容积1和2置于其基底、中间及心尖段中间“亮线”左、右侧心内膜下心肌组织即左、右侧肌带(见图1),嘱受检者呼气末屏气,选取心律稳定连续3个心动周期的时间-速度曲线并存储,测量时间参数T-IVCo、T-So、T-Eo、T-Ao、T-Sp、T-Ep、T-Ap(图2)。所有时间参数均行心率校正,校正公式:校正后时间=实际时间×[1+(实际心率-平均心率)/平均心率],平均心率即所有志愿者所有切面心率的平均值。

图1 前及后室间隔双侧肌带基底段、中间段、心尖段的多普勒显像取样容积放置示意图 a:心尖三腔切面;b:四腔切面

图2 彩色多普勒测量时间参数示意图 a:心尖三腔组织多普勒显像;b:时间-速度曲图中各参数测量(3:T-IVCo; 4:T-So; 5:T-Sp; 6:T-Eo; 7:T-Ep; 8:T-Ao; 9:T-Ap )

1.3 统计学方法采用SPSS 24.0软件分析数据。正态分布的计量资料以均数±标准差表示,两组间比较采用配对t检验,多组间比较采用方差分析,相关性分析采用Pearson法。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 前后室间隔相同节段左、右侧肌带之间时间参数前室间隔中间段T-IVCo及T-Eo、后室间隔基底及中间段T-Sp、后室间隔中间及心尖段T-Ep双侧肌带间差异有统计学意义(P<0.05),其余节段T-IVCo、T-Sp、T-Eo、T-Ep和室间隔各节段T-So、T-Ao、T-Ap双侧肌带间差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2.2 前后室间隔同一侧肌带不同节段之间时间参数T-IVCo:前及后室间隔双侧肌带基底段<中间段<心尖段,相邻节段间差异有统计学意义(P<0.05);T-Eo:前及后室间隔基底段、中间段均短于心尖段(P<0.05);T-So:后室间隔双侧肌带基底段<中间段<心尖段(P<0.01);T-Ao:前及后室间隔基底段、中间段均短于心尖段(P<0.05);T-Sp:前室间隔双侧肌带及后室间隔右侧肌带基底段及中间段均大于心尖段(P<0.05);T-Ep和T-Ap:前及后室间隔双侧肌带各节段差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 健康成年人室间隔不同节段纵向心肌运动的时间参数 (ms)

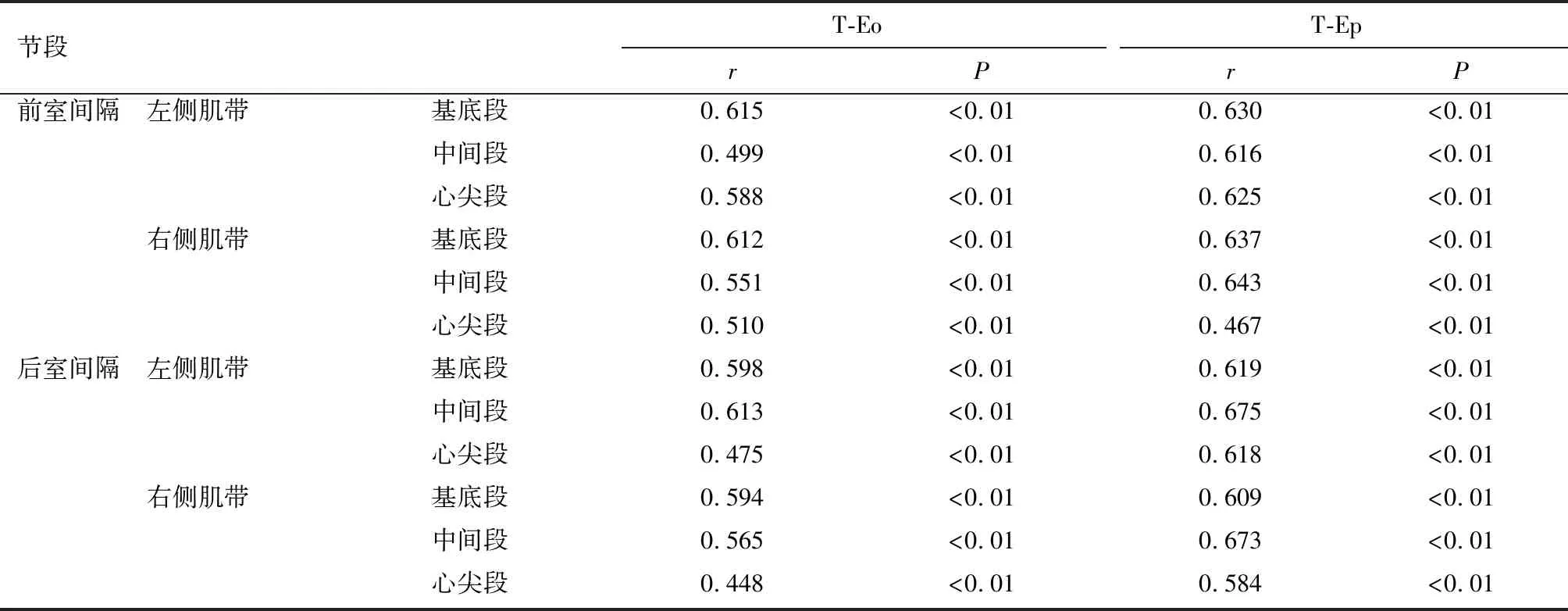

2.3 各时间参数与年龄、身高、体重、体表面积、左室射血分数、心率的相关性室间隔双侧肌带各节段仅T-Eo、T-Ep与年龄正相关(P<0.01),见表2、表3。

表2 室间隔双侧肌带各节段T-Eo、T-Ep与年龄的相关性

3 讨论

心力衰竭患者普遍存在不同程度心室间或心室内的机械不同步运动,最终导致心脏泵血功能减低。现有研究证实心脏再同步化治疗能明显增强患者心肌功能,但成功的前提是有效评估患者的心脏机械不同步状态[4]。而这基于对正常人心脏电生理特征的全面认识和同步性评估指标的完善,但目前正常人的心脏同步性研究相对较少。室间隔作为左、右心室间共有的解剖结构,其纵向运动时序研究是心室同步性评价的重要“窗口”,近年来提出的室间隔双肌带理论为该方面研究提供了新思路。超声新技术如TDI[5]、速度向量成像[6]、实时三维超声心动图[7]等因无创、实时、定量的特点成为心室间同步性研究的重要手段[8,9],其中TDI作用尤为突出,后者能定量分析心肌纵向运动的时间变化趋势,但无法实现不同部位同步量化评价而应用受限,而在此基础上发展起来的双脉冲波频谱组织多普勒使上述问题得到了解决。

本研究对比分析室间隔左右侧肌带的时间参数,发现室间隔全部节段T-So、T-Ao、T-Ap及绝大多数节段T-IVCo、T-Sp、T-Ep、T-Eo双侧肌带间无明显差异,少数节段T-IVCo、T-Sp、T-Ep、T-Eo左侧肌带短于右侧,反映了室间隔双侧肌带纵向运动在时间上有良好的协调性。Yu等用TDI测量正常人基底段和中间段的IVC、S、e和a波达峰时间,发现左室舒缩运动高度同步,而右室IVC起始时间和S波达峰时间较左室轻微延迟。Quan等用TDI和频谱多普勒技术研究发现左右心室舒缩起始有良好的同步而仅收缩达峰和舒张早期达峰有一定差异。本研究中发现的室间隔双侧肌带间的轻微时序差异有助于认识心脏的复杂电生理特征和特殊功能状态,如前室间隔中间段T-IVCo左侧肌带明显短于右侧,提示室间隔左侧肌带更先出现电激动,这与现有电生理研究几乎一致,即心室最早激动点源于室间隔基中部偏左侧。本研究发现T-Sp仅后室间隔基底段和中间段左侧肌带短于右侧,提示心脏射血主动脉瓣达峰时间较肺动脉瓣更短,前者射血效率更高。另外,前室间隔中间段T-Eo、后室间隔中间段及心尖段T-Ep左侧肌带短于右侧,说明室间隔中间段左侧肌带较右侧更进入快速充盈峰值期,从时间因素方面可能解释了收缩期左室压力高于右室和左室维持椭圆形的原因。本研究显示室间隔双侧肌带T-IVCo、T-Eo、T-So和T-Ao从基底向心尖逐渐延长,即心室舒缩运动从基底向心尖方向推进,这与现代电生理研究在电传导方面结论较一致。研究还发现室间隔双侧肌带T-Sp从基底向心尖逐渐缩短,提示心脏从心尖向基底有序达峰收缩有助于心室泵血。另外研究显示室间隔双侧肌带T-Ep、T-Ap各节段无明显差异,说明左右心室充盈达峰几乎一致。

上述室间隔时序现象可能与窦房结活动机制和心肌纤维排列有关。窦房结正常电激活是从左室到右室,这可能导致左右心室间机械舒缩运动存在一定时间差异。正常人心脏右室心肌纤维数量较左室少,收缩时右室收缩压力更低,这可能会造成部分时相右室运动略晚于左室。Peltigrew等[13]出心肌纤维可分为7层,不同层纤维结构可跨越心肌壁,不同节段心肌纤维也可交错分布,这种特殊排列结构保证了心肌舒缩运动在不同壁间和不同节段间同时有高度的同步性和良好的协调性。

本研究还发现T-Eo、T-Ep与年龄呈正相关,这与现有年龄相关的心血管生理学方面研究结果相类似,后者研究认为随着年龄的增长,成年人心血管系统的功能不可避免会受损,其中最先体现在舒张功能参数方面异常,如二尖瓣舒张早期血流峰值速度、二尖瓣舒张早和晚期血流峰值速度比、二尖瓣环舒张早期运动速度、等容舒张时间和左心室松弛时间常数等[3,10~12]。

综上,室间隔双肌带研究有助于认识室间隔运动模式和心室的同步化状态,丰富正常人心脏同步性数据库。双脉冲波频谱组织多普勒有明显角度依赖性,测量时需尽量保证室间隔纵向运动与声束的方向一致。此外,本研究是针对室间隔心肌纵向运动而非整体向量评估有一定局限。