类比城市多中心概念探究大型高校“校园多中心”规划设计模式

——以河南师范大学新联学院许昌新校区总体规划方案为例

2022-07-27张永青浙江大学建筑设计研究院有限公司副总建筑师高级工程师通讯作者

文/张永青 浙江大学建筑设计研究院有限公司 副总建筑师 高级工程师(通讯作者)

汪 扬 浙江大学建筑设计研究院有限公司 工程师

引言

自20 世纪50 年代起,我国大学校园建设大多借鉴了前苏联的高校体系和模式,逐步形成比较成熟的强调教学、生活、运动三大功能清晰分区的高校规划布局模式,在当时校园用地规模普遍较小(多数≤1000 亩)的情况下,强调功能分区的模式清晰明确、方便管理,具有相当的优越性和普适性。但从20 世纪90 年代末以来,我国大学规模不断爆发式扩大,传统功能分区高校规划模式变得不再适宜,有些甚至产生了类似“大城市病”的问题:教学区与生活区的直线距离过远,远超合理的10 分钟步行圈,学生因为早中晚就餐、上课等行为,在教学区与生活区之间来回长距离奔波,不仅劳累、浪费时间,而且产生了类似大城市早晚高峰式的间歇性人流拥堵、人车抢道等突出问题,嘈杂的校园环境也失去了应有的学术氛围。

1 研究目的

大学是传授知识、学术研究、育人为本的精神家园,是所有师生的价值共同体。大学校园规划应回归“以师生为本”的源头,关注人能直接感受的“形而下”问题[1],从大学最基本的功能网络、师生行为模式、现代教育管理制度等多角度对校园规划设计进行新的思考。近年来,“大学园林”“弹性生长”“智慧校园”“书院式住宿综合体”等各种校园规划理念不断被尝试,但也只是在传统功能分区框架下的小步改进或局部性突破,仍未能解决大型甚至超大型校园所存在的核心问题。

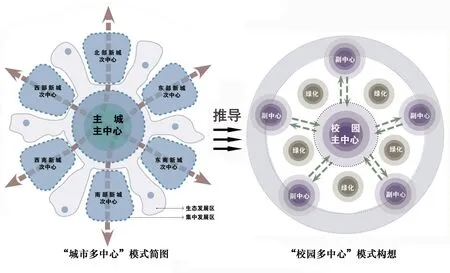

2 研究方法:类比“城市多中心”概念

“城市多中心”在城市规划领域中,通常指当单中心城市发展到一定阶段,城市效能饱和,开始出现结构性聚集不经济现象,城市向外扩张并形成多个承担一定或特定城市功能、分散分布且相对独立的集聚中心,重要的一点是:这些聚集中心应具备满足市民日常工作生活的基本条件[2]。“城市多中心”呈现规模等级特征、各主次中心互动流特征、区域协同特征,重视各中心之间的有机联系[3]。目前城市规划领域认为,城市多中心发展模式是解决“大城市病”和城市有序健康发展比较有效的手段之一。

而从大学校园的历史发展来看,其与城市一样经历了一个从小到大、从封闭到开放、从单一到复杂的发展过程,甚至可以基本将其看作是一个“微缩城市”[4]。基于二者的共性和类似的特征,文章试图通过类比“城市多中心”概念,并以河南师范大学新联学院许昌新校区总体规划方案为例,提出适合大型校园的“校园多中心”规划模式,探寻合理解决大型校园实际问题的规划设计新思路。

3 大型高校“校园多中心”规划模式策略

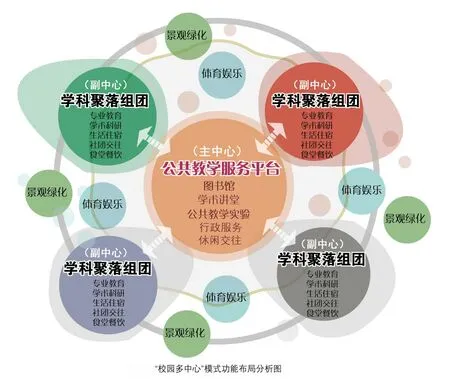

河南师范大学新联学院许昌新校区(以下简称“新联学院新校区”)用地面积约3000 亩,总建筑面积约130 万m2(图1、图2)。对于大型校园,绝不是将中小尺度的大学校园布局简单放大,应充分考虑师生日常动线的合理性和校园空间的尺度控制[5]。鉴于大型校园所带来的规模效能的通病,设计试图通过类比“城市多中心”概念推导出适合大型校园的“校园多中心”模式构想:“主中心+多副中心”的规划布局(图3)。但如何分出主、副中心及其各自的功能属性、如何相对独立又联系方便,这些都是需要进一步探究的问题。

3.1“校园多中心”的分级推导与属性构成

图1 新联新校区规划方案总图(图片来源:作者的项目投标方案文本)

图2 新联新校区规划方案鸟瞰效果图(图片来源:作者的项目投标方案文本)

秩序是事物有条理、不紊乱存在的状态[6]。“城市多中心”理论中,城市中心的规模呈现等级序列的特征,以便降低通勤的总量,并减弱集聚的不经济效应,不仅指主次中心提供的服务功能有明显的高低端差异,也体现在各中心空间规模的等级化[3]。基于此,无论是空间结构还是功能等级分布,都需要在校园规划中创建必要的主副中心分级秩序,以便创建认知清晰、高效便捷的校园格局,这一点对大型校园尤为重要。

3.1.1 创建“主中心——校级共享核心区”

校园主中心的核心地位决定了其应以校级层面的公共资源共享、强调跨学科的交流融合,形成面向所有师生的核心公共教学服务平台,区位适宜布置在整个校园的中部,方便与其他各处便捷联系。在新联学院新校区规划中,将基础公共教学楼、公共实验楼、图书馆、学术会堂及会议中心、行政服务等全校共享性功能布置在校园中部,并辅以各类休闲服务配套、室外休闲场地、学术广场等内容,形成多种功能复合的一组建筑群,打造校园“主中心——校级共享核心区”,辐射周边。“校园主中心”在空间层级上,不在于其空间规模本身的大小,而在于其地理位置的核心性、空间的全面开放性和共享功能的普适性,这也是在空间规模等级划分上有别于“城市多中心”的地方。

3.1.2 创建“副中心——学部(院)级教学餐饮住宿一体化的学科聚落组团”

从“城市多中心”概念可以看出,“副中心”必须具有两个条件:(1)相对独立且具备一定的聚集核心功能;(2)须满足居民(师生)的日常生产生活基本条件。而新联学院新校区以“学部”划分教学管理单元,现有5 个学部,未来发展2 ~3 个学院或平台;每个学部自成体系,下设若干院系。综上,从与学校教学管理模式相匹配的角度出发,“校园副中心”可以定性为有聚核能力的学部(院)级学科聚落组团;从满足师生日常学习和生活的基本条件出发,“校园副中心”的功能内容需包含:学院专业教学、科研实验、餐饮、住宿、交流活动、休闲健身等多种功能。从功能构成可以看出,相对于“校园主中心”,校园副中心在空间的开放性和共享功能的普适性上要低一个层级,主要是面向本学部各院系的师生开放,因此,具有其相对的独立性和自身的归属性、凝聚性。

住宿与学院专业教学靠近成组的融合模式,在国内高校规划中已经出现,但将食堂餐饮也分散组合进学科组团内是很少见的。最初规划时,也担心将食堂餐饮分散在各个学部组团中,会造成学校管理不便。但新联校方支持了这个构想,认为多个食堂有利于竞争,能更好地为师生服务,管理可以协调跟进。这是对“校园副中心”构成定义的有力支撑,也是对“以师生为本”理念的有力回应。

3.1.3 散布的体育运动区

贴合校园多中心的理念,同时也合理考虑体育运动区的主次之分,尽量将日常使用频率较高的场地设施分散在各副中心之间,缩短不必要的出行距离,以便师生便捷使用;而使用率较低的主体育馆和主体育场可以集中设置在一个相对独立的区域,且主体育区宜靠近校园的次入口,允许市民共享,强化其与城市的融合性和共享性,也适当增加其利用率。

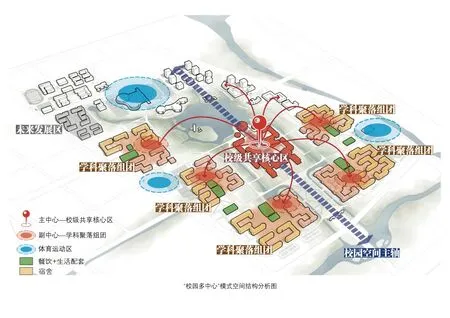

3.2 创建适宜“校园多中心”的空间结构骨架

基于以上的分级和定位,初步形成“校园多中心”功能布局构想:主中心(校级共享核心区)+多副中心(学部级教学餐饮住宿一体化的学科聚落组团)+散布的体育运动休闲区(图4)。从功能空间分布看,“校园多中心”呈现分散性;但从整体效能诉求上看,规划还需设定必要的空间骨架和联系网络来支撑和串联整体布局。新联新校区规划设计采用了“发展主轴+聚环网络”的空间结构来串联校园各级中心:通过校园中央主轴强化主中心地位,并形成校园主空间序列进深和大学氛围的仪式感,各副中心布置在主轴两侧和主中心的周边,形成内聚、环抱之势;再通过聚环网式交通加强主中心与各副中心的联系;同时,规划中布置一定的未来发展区和局部的“留白区”,近期可以校园绿化草坪的形式呈现,远期则可作为校园教育发展的开发空间,以适应校园弹性生长的需求[7](图5)。

3.3 创建与空间结构相匹配的多层级环网交通体系

图3 “校园多中心”模式构想推导图(图片来源:作者自绘)

图4 “校园多中心”模式功能布局构成图(图片来源:作者自绘)

图5 “校园多中心”模式空间结构分析图(图片来源:作者自绘)

图6 “校园多中心”模式交通体系分析图(图片来源:作者自绘)

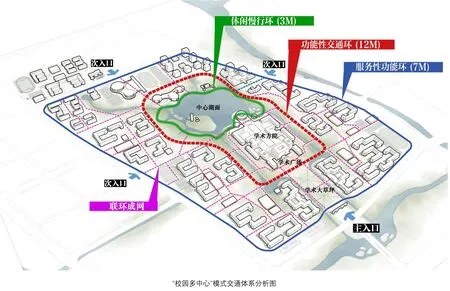

新联学院新校区规划共设置了三个层级的交通环:沿校园用地边界设置外环路,定位为服务性交通环,不仅是后勤保障系统的机动车交通线,也是作为平时到达各副中心组团的机动车线路;同时,校园机动车的地下出入口也基本分布在外围车行环线,以便与基地内部做适宜的人车分流。在校园中部设置中心环路,定位为功能性交通环,中心环路串联各级组团,平时以人行、非机动车行等慢行系统为主,对于机动车,则根据情况需要进行有限开放,例如:允许消防车、救护车、环卫车、贵宾车辆等特殊车辆通行。沿中央景观湖面四周设置步行系统,形成核心区的休闲慢行环,是师生课余饭后、散步交流的最主要线路。其次,联环成网:在三层级交通环之间通过设置网状垂直道路,将各环有机连接,并穿插步行广场及人行“捷径”系统,快慢分离,创建高效便捷的步行化校园,从而形成完整的校园“多层级环网”道路体系,覆盖校园各处,匹配了整体校园“聚环网”功能空间结构(图6)。

3.4 创建渗透空间结构的多层级开放性景观体系

校园景观体系以校园空间结构为依托展开,沿校园空间主轴从南至北设置:前部为中央学术大草坪、中前部为学术广场和步行庭院、中部紧贴校园主中心建筑群设置大型景观湖面,整体形成开放性中央主轴景观带,并以此为核心,向周边各副中心半围合组团的内部庭院空间逐级渗透,形成公共-半公共-半私密的多层级校园生态景观体系。通过塑造整体性、多样性、艺术性的景观空间,创造适宜的条件,鼓励交往[8],最终聚焦于师生的共享。

4“校园多中心”核心目标——以复合型功能格局全面激活校园学习交往的活力

“城市多中心”理论非常重视主次各中心的互动交流、区域协同,重视各中心之间的有机联系,这是城市健康发展的关键。同样,吸引学生停留、创建无处不在的学习交流场所,也是国际著名大学校园规划中所体现的重要理念。因此,“校园多中心”规划模式不仅仅是在解决交通联系便捷的问题,更在于打造各层级校园中心的复合型功能、各级中心间的互动交流格局,将学习交往空间渗透至校园的各个角落。

在校园主中心核心共享区的建筑群中,基础公共教学楼、公共实验楼、图书馆、学术会堂及会议中心、行政服务等多种全校共享性功能融于一体,使得上课、自修、查阅、研讨、休闲交往等多种事件行为能在一组建筑群中发生,且与各“校园副中心”联系紧密,在不大于600m 的步行距离范围内(10 分钟步行圈),主副中心基本上可以互相覆盖,缩短通勤距离。而将宿舍、食堂等生活功能与学部教学楼群组合成的各副中心——学科聚落组团,进一步改善了大型高校生活、教学分区导致的尺度疏离、外部空间欠缺活力的问题,在功能全面复合的学科聚落组团内,几乎可以完成师生的大部分活动,避免不同区域之间的人流低效迁移,并提升建筑场所活力。

另外,在各类单体建筑功能设计中,也强化复合功能的打造:在各教学、科研建筑中,除专业性较强的空间外,其余教学空间提倡开放性与功能可变性,并利用局部放大交通节点设置多功能模糊空间和服务设施,使之成为师生休闲交流的场所。各宿舍楼附加研讨、自修、图书阅览、社团活动、健身、休闲交往等混合功能,改变传统高校生活区功能与行为模式单一的弊端。传统高校食堂使用定位除一天三餐外,没有其他功能,不仅占地规模较大,而且利用率低下。在本规划中,转变食堂定位,向社会化餐厅甚至美食街的模式转变,并全天候开放,非餐饮时间可以作为自修交往空间,将餐饮功能和学习交流功能融合。另外,在室外广场、庭院中,设置公共座椅,无线网络全覆盖,打造可停留的、无处不在的学习交流场所。

5“校园多中心”模式与国外“学院制”的比较

“学院制”是英国传统大学运作的一个模式,一般分为大学和学院两级,各自独立管理,例如:剑桥大学、牛津大学等。大学负责校级层面的总体公共性事物和学术活动,而各学院名义上归属大学,实则几乎完全独立管理经营,通常执行导师制,导师入驻学院,管理学生几乎所有的学习和生活内容。学院不仅是教育实体+住宿场所,更是师生各类休闲、社交活动的中心[9]。从这个意义上讲,“校园多中心”模式与“学院制”模式非常类似,但国内与国外的国情不同,我国大学教学管理基本还是自上而下的垂直管理模式,不可能做到国外“学院制”这样的独立管理和经济运作。但也不妨碍吸收“学院制”的优点,例如导师制,并结合国内大学自身的管理模式,塑造适合我国国情的高校“校园多中心”规划模式,尤其是管理制度层面的协同跟进。

结语

“校园多中心”规划模式以现代教学理念与发展为驱动,期望突破传统规划模式,回归“以师生为本”的基本原则,将办学理念、管理模式与规划理念、设计营造融为一体,打造高效便捷、功能复合、充满活力的校园格局和学术氛围。本文仅是针对大型校园规划模式的一个初步探索,还有很多问题值得进一步思考和探究。