动态空间

——安源大剧院设计思考

2022-07-27浙江大学建筑设计研究院有限公司第八建筑设计院国家一级注册建筑师正高级建筑师

文/鲁 丹 浙江大学建筑设计研究院有限公司第八建筑设计院 院 长 国家一级注册建筑师 正高级建筑师

唐 波 浙江大学建筑设计研究院有限公司 工程师(通讯作者)

袁 帅 浙江大学建筑设计研究院有限公司 工程师

引言

纵观整个建筑形态的发展历程,从起始于自然山洞的穴居到包罗万象的现代化城市,建筑的形态伴随人类文明的持续发展不断在进行演变。古典主义建筑遵循传统的建造理论,在建筑细节上追求古典柱式做为构图基础,在建筑形态上追求端庄宏伟、完整统一和稳定感。1911 年,以瓦尔特·格罗皮乌斯①和阿道夫·迈耶②设计的德国法古斯工厂③为转折,拉开了现代主义建筑新形式的序幕,虽然出现了很多建筑设计流派,也出现了勒·柯布西耶④、密斯·凡·德·罗⑤、弗兰克·劳埃德·赖特⑥这样享誉世界的建筑大师,但是受到建造技术的限制和时代发展的局限,建筑形态还是偏向于规整的几何形态。但随着时代的进步,建筑功能与时俱进,建造技术快速发展,文化建筑、商业建筑、旅游建筑、体育建筑、交通运输类建筑等对内部空间和功能需求有别于传统的各类功能建筑的普及也在日益加速,传统的建筑形态不能完全满足多样化的功能需求,所以需要更灵活的建筑形态与更动态的内部空间去契合功能,从而出现了扎哈·哈迪德⑦这样通过打造非线性的外在形态和内部空间而开创了新的建筑语言形式的建筑师。她所创造的这种非线性的流动感为现代建筑的发展带来新的思路,也让人们感受到未来建筑的可能性,为未来建筑发展的方向开辟了一条新路径。建筑形态的演变还将继续,本文以安源大剧院为例,在时代发展的一个时段,思考和探究在建筑设计过程中,动态空间的营造如何引导建筑的设计过程,如何契合建筑内部的功能流线需求,如何影响建筑的外在形态。

1 对建筑动态空间感知的心理学范畴

图1 方案阶段夜景鸟瞰效果图(图片来源:项目规划设计方案)

图2 实景透视图(图片来源:章勇摄影)

根据格式塔心理学⑧的观点,点、线条都是有力场的,是有力量的,而其中的基本原则会影响构图。当一个整体出现某个细节的变化,大脑会倾向于将它按照原本认知的整体进行识别。同时当这个有细节变化的整体放到其他相同但没有细节变化的整体中,大脑也会迅速将它辨别出来。从建筑角度出发,即为通过视觉传导,让大脑皮层受到由建筑本身形态所带来的倾向性刺激,再反馈为对建筑的理解。建筑本身的视觉式样如果遵循秩序,有强烈的日常逻辑性,那么人便会在心理上将其感知为静态,反之,这种感知便转为动态。安源大剧院在方案设计阶段(图1)便于形体上采用流线型,使建筑形态在视觉上有朝不同方向倾斜与运动的态势,这就是格式塔心理学家们所称的“心理力”。当这样的力处于不均质的状态时,我们会感知到“倾向性张力”,这种张力让我们在感知建筑时,视觉思维会本能地反映出建筑形态运动的趋势并呈现出动态感,这即为安源大剧院的动态空间。但通过思考和设计将这些“倾向性张力”进行处理和整合使其达到平衡,这即为安源大剧院的动态有序。

2 整体体系影响之下的动态空间和动态有序

在体系中的各要素因延展方向不同而呈现“混沌”之态势。“动态有序”是梳理和整合这种态势的有效方式,为多样的统一与融合提供可能。安源大剧院在设计之初便构建了自身的动态构架。无论是外形、功能分区还是流线关系都融合到这个动态空间体系之中,自成秩序达到平衡(图2)。视觉对图形的感知与物质相同,都是由不同的组成部分聚集而成。当整个建筑从历史的延续到城市发展,从理念的雏形到造型元素,从纯净的流线到功能空间,从技术的表达到节能策略,从音质的保障到灯光效果,各个部分有机地组合为一个整体,虽然它们的多样与变化带来差异,但它们的协调与联系可以形成统一,这使得整个动态结构中,既有局部的关联影响,又有整体的平衡统一。在局部之间发生冲突时,既会打破原有的“平衡”关系,但又可通过不断地协调与整合,形成新的平衡,由此形成整个体系框架中“平衡-变化-不平衡-变化-新的平衡”的动态循环过程,这种动态发展的平衡使建筑动态空间的最终形态呈现动态有序。

3 安源大剧院自身系统的动态空间

3.1 动态空间之于形态理念

建筑形态是建筑内外元素共同作用的结果。“形态”原是生物学名词,是生物同环境长期相互作用、优胜劣汰后形成的种种特征。建筑学里的形态借鉴了生物学的概念,它包容了各种复杂性,也反映出内外条件对建筑特征的影响。建筑形态的生成,就是平衡了环境、场地、功能、流线等众多内外因素之后的结果。有别于形式对应的“类别”所象征的普遍性,形态对应的是“单体”所象征的独特性。而安源大剧院的形态独特性正源自于其内部的动态空间。

新城之南,玉湖之畔。用什么建筑形态回馈期待,用什么建筑表情承接历史,用什么建筑语言表达未来,这是建筑生长之根源。建筑作为人们生活的地方,与人们的思想密切相关。在剧院的整个形态生成的过程中,将动态的理念,转化为一种精神的寄托是设计的初衷。在充分整合建筑内部空间的前提下,使外部建筑形态与内部空间效果和谐统一(图3)。结合内部舞台设计的特点,设计形态上的变化正是不同功能空间的反映。形态理念生成的众多局部元素,相互影响相互牵制并有机结合之后,又相互满足,相互补充。作为剧院建筑而言,和谐的流线型与人们对于音乐的律动感产生情感共鸣,自然对于建筑本身便有了好感。

3.2 动态空间之于地域融合

建筑本身无法与建筑周边环境脱离,因此建筑的设计需要具有“在地性”。同一个建筑置于不同场地则无法展现建筑自身的特点,同样的,不同建筑置于同一环境也会出现诸多不协调。这是因为周边环境与地域特征对建筑外显形态和内部功能交通关系都有直接影响。人们以什么方式进入剧院内部?那便是需要通过相适应的景观、功能、流线的序列来引导。进入内部后,内部空间也不是功能和平面的零散拼凑,而是从剧院自身出发所做的立体空间引导,从而使剧院由内而外与环境和地域密不可分,这源于初始设计时便考虑了环境和地域的因素,地域特征贯穿设计意图。同时周边环境的组成要素,从周边建筑到道路,从城市绿轴到景观,从整体规划到单体,与剧院本身共同融入一个“场域”,它们并非一成不变,它们相互作用,相互需要,互相补充,以呈现地域融合的动态感。

图3 实景鸟瞰图(图片来源:章勇摄影)

图4 实景透视图(图片来源:章勇摄影)

图5 实景透视图(图片来源:章勇摄影)

建筑的人文性也是体现地域特征的重要因素,让地域文化在建筑空间中再现、沿用、延伸也在设计初期就开始深入思考。通过抽象意向与可视化意向的转变和精神文化的简化与提炼,总结出相应的地域符号,由此在方案初期就有了初步的造型倾向。如果抛开地域特征的影响,建筑的造型和形态可以是由特定思维创造的曲线,可以是某种正负型,也可以是几何交集等。虽然这些符号很容易被公众接受与传递,也便于通过空间、材料、装饰来实现,但是脱离开地域文化,终究显得缺乏合理性和逻辑性。由此整个剧院才会由内部的动态空间到外部的动态造型都表现动感和张力以与地域的特征相互呼应(图4)。

3.3 动态空间之于建筑表情

剧院的终态同样由众多独立的元素组合在一起,每个部分也随着时间与空间的变化而变化,而这种变化又会根据外部环境的变化再变化,建筑最终所呈现出来的灵动就来自于它们相互间的影响变化而达到的平衡。而这种呈现也可以被视为赋予建筑本身以表情。这种表情是超出于常规视野之外的。不同的光线环境会给建筑物表面带来不同的情绪,同样在光线找不到的阴影处也会呈现不同形状,这让建筑物外表有了层级变化,这直接影响到我们对建筑物颜色、形态、比例、韵律、轮廓等的感知。这种感知不是主观的印象,而是随着建筑表情动态变化而做出的实时反应。

图6 室内实景图(图片来源:章勇摄影)

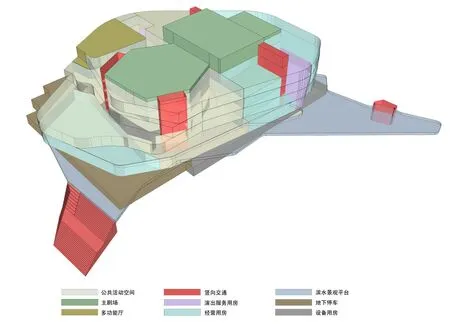

图7 功能分区示意图(图片来源:项目规划设计方案)

建筑在选材时,根据建筑饰面的耐久性与延展性要求,最终定为金属板材。最终呈现的整体效果与环境相得益彰:雪雾的冷峻,晴爽的明朗,自然光的投射,树木扶疏的影像,具有一种无为而为的特征。穿孔铝板幕墙,丰富了建筑立面光影层次,并让整体的基调保持一致性。柔和的空间曲面造型通过金属板的可塑性来营造,以保证内部土建系统的规整和简洁,平衡了造价与美观,也平衡了建筑个体的效果与周边环境的态势。组成剧院外立面的穿孔铝板内嵌发光系统,数量庞大的LED 灯可在夜晚组成多种颜色图形,让其成为可变色的剧院,通过不用的夜景颜色体现不同的场景和建筑表情,以体现建筑独一无二的本土性(图5),这让建筑本身呈现出直观的动态,使其可以随时与变换的环境、发展的历史和谐统一。

3.4 动态空间之于室内设计

在《道德经》中曾有记载:“埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。”这句话辩证地指明了建筑空间与实体的关系,也让世人开始注意和重视空间的存在。“实体”即建筑的围合部分,提供建筑的呈现状态,限定建筑的可观测尺度。然而真正供人使用的功能部分却是建筑的“空间”,两部分相互协调配合才能共同构建出建筑的完型。无论是实体部分还是空间部分,建筑本身都是没有生命力的,是静止的,其无法通过自身自发性呈现动态,但却可以通过增强指向性的设计方式让进入空间内的人产生“倾向性张力”以使内部空间产生“动态感”。

大多时候建筑的内部功能的布置都会使用不同类型的建筑流程范式,在设计时也只是用固定的图解方式去做相应的表达。于是活生生的人的活动以及行为的丰富性被隐藏,人的聚集、时间和空间体验等也常因此被严重影响。干瘪的功能设计会导致空间体验的缺失和尺度谬误,反之优秀的功能布局则会带来惊艳有趣的动态内部空间体验。而剧院内部的空间由于功能特殊性的影响,本身具有灵活的设计延展性。剧院是一个相对复杂的建筑类型,因为它同时具有文化和商业建筑的双重属性。剧院动线的复杂性在于它面向于观众、演员、道具、售票、贵宾等各类型复杂人群组合,相互之间不可彼此交叉。同时,由于剧院本身的性质,其对视线和声学要求极高,通常报告厅的简单声学处理远远不能满足剧场的使用需求,因此,要从建筑的内部空间和形态入手,再综合材料、构造做法、座位排布,计算灯光和声场,推算出合理的剧场内部空间形态和座位布置(图6)。随着演艺形式和内容的拓展和繁荣,舞台需要满足的需求也越来越多,舞台本身的形式也是必须要考虑的部分,常见的旋转舞台依据其尺寸和变换方式的不同,有车载转台、鼓筒形转台、拼装转台等多种形式,舞台上方的幕布也根据使用的需求有各种各样的升降机械装置。有的舞台需要布置水景、烟雾等特殊场景。因此将各因素相结合,剧院建筑的内部空间可呈现自身特殊的动态之感。

3.5 动态空间之于功能流线

建筑的主体功能为大型剧场,配有化妆、排练等配套功能,另设有400 座多功能厅一座。为了便于剧院日常运作与经营,沿街一侧设置了商业用房,在亲水平台一侧面向景观设置咖啡厅、茶座、餐厅等营业用房,剧场、辅助空间、多功能厅、沿街商业、休憩空间、娱乐空间、餐饮空间、设备用房、后勤用房等各个部分在相互牵制的同时,甚至在功能变化时,通过其他功能的辐射范围使得变化的空间功能也能完好地融入整个功能架构之中(图7)。

流线更是处于不断变化之中,通过基地内架设的道路区分人行与车行。通过平衡外来车辆的便捷性与内部人流的通达性,合理布置地下车库出入口。观演人流由大台阶上至大平台,再由观众出入口进入剧院。演职员入口及通往商业、剧场、市民广场、休闲广场、观景平台的流线设计多元立体,协调有序。

结语

本文回顾了安源大剧院从规划设计到建造实施的过程,从整个建筑的自身构架系统形成的动态空间和建筑形态本身呈现的动态空间入手,对安源大剧院的设计思维模式进行详细阐述,试图厘清在动态的外部环境与动态的内部环境中,利用建筑学的思维去统筹各变化的要素以到达“动态空间”的平衡,处理好动态有序与建筑呈现的最终品质之间的关系,希望在众多的建筑生成机制与建筑系统的各因素相互制约关系中提供新的思考模式。

注释:

①瓦尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius,1883年5月18日—1969年7月5日),包豪斯的奠基人,也是现代主义设计的奠基人。

②阿道夫·迈耶(Adolf Meyer,1881年6月17日—1929年7月14日),德国建筑师。

③法古斯工厂,德国下萨克森州阿尔费尔德的法古斯工厂,以世界上第一座玻璃幕墙建筑而跻身于世界遗产,也是现代主义建筑的开山之作。

④勒·柯布西耶(Le Corbusier,1887年10月6日—1965年8月27日),现代主义建筑运动的先驱,20世纪最重要的建筑师之一。其代表作品朗香教堂、萨伏伊别墅、马赛公寓,以及为印度昌迪加尔做的城市规划项目等。

⑤密斯·凡·德·罗(Ludwig Mies Van der Rohe,1886年3月27日—1969年8月17日),德国建筑师,现代建筑的先锋,对现代建筑发展有着重要影响。

⑥弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright,1867年6月8日—1959年4月9日),举世闻名的建筑大师。

⑦扎哈·哈迪德(Zaha Hadid,1950年—2016年3月31日),第一位普利兹克奖女性获得者,解构主义大师,未来派建筑大师、形式主义大师。

⑧格式塔心理学:又被称为完形心理学,是西方现代心理学流派之一。起源于德国,主要代表人物有韦特海默、苛勒、考夫卡等。其中韦特海默为格式塔学派的创始人。格式塔心理学强调研究心理现象的整体性,反对构造主义将意识划分为元素和行为主义,将经验简单定义为刺激和反应的简单联结,主张研究直接经验和行为,认为整体大于部分之和。