巨大纵隔肿瘤切除患者全身麻醉3 例并文献复习

2022-07-06黄晓峰关银王鸿旻李斌

黄晓峰 关银 王鸿旻 李斌

1.甘肃省肿瘤医院,甘肃 兰州 730050;2.兰州大学第二医院,甘肃 兰州 730030

巨大纵隔肿瘤(mediastinal masse,MM)常指占据一侧胸腔一半以上容积或最大直径>10 cm 的纵隔肿瘤,MM 常需在全身麻醉(general anesthesia,GA)下手术治疗。患者体位改变、GA 药物的使用及正压通气等,均可能明显加重巨大MM 在胸腔有限空间内的心肺压迫效应。巨大MM 切除创伤大,术中循环干扰明显,中、高风险巨大MM 患者尤其是GA 诱导在内的整个麻醉手术过程存在发生严重气道梗阻、血流动力学损害,甚至迅速导致呼吸心搏骤停的可能,巨大MM 患者的GA对麻醉医生提出了严峻挑战。本文就近期我院收治的3 例典型巨大MM 切除患者GA 过程,结合文献学习情况汇报如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象 2016 年3 月以来在我院麻醉科,GA下手术治疗的3 例典型中、高风险巨大MM 患者。3 例患者均为女性,均有心肺受压症状及影像学证据,MM体积25cm×20cm×10cm 至25cm×25cm×13cm。病例资料的公开得到了患者本人的同意。三例患者均无术前用药。

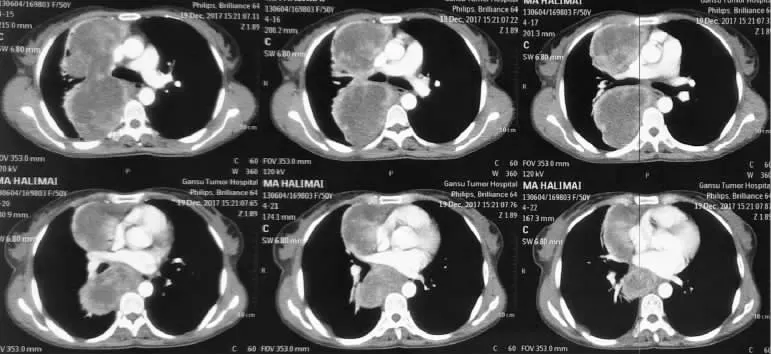

1.1.1 病例1。女,42 岁,身高150cm,体重50kg。因发现颈静脉怒张1 年,胸闷气短2 月,加重半月入院。入院时,患者仅能短时间半卧,睡眠差,每晚憋醒3~4 次。颈、上胸壁静脉扩张,胸廓前后径增大,双肺呼吸音弱。CT 示:巨大前MM;气管、支气管受压变窄;两肺膨胀不全;右侧胸腔积液(见图1)。术前诊断:巨大前MM。

图1 病例1 患者的部分CT 资料

1.1.2 病例2。女,50 岁,身高160cm,体重48.5kg。因胸痛、干咳、气促1 月,加重5 天入院。患者高坐卧位,仅能短时间平卧,有夜间憋醒现象。双侧颈静脉怒张,右肺呼吸音弱。CT 示:巨大MM;右肺门结构被肿瘤包绕;右肺受压膨胀不全(见图2)。诊断:巨大MM。

图2 病例2 患者的部分CT 资料

1.1.3 病例3。女,53 岁,身高152cm,体重40kg。因体检发现MM 11 年,胸闷气短3 月,加重1 周入院。患者精神差、呼吸困难,仅能短时间平卧;左肺呼吸动度弱,叩诊实音。CT 示:巨大前上MM,气管右移,左支气管受压;心脏受推挤右移;左侧胸腔积液;左肺膨胀不全(见图3)。诊断:巨大左前MM。

1.2 治疗方法

1.2.1 病例1。拟在GA 下行胸骨正中开巨大MM 切除术;患者不能平卧,有SVCS 体征,CT 示气管及支气管压迫,根据相关文献推荐[1-3],术前评估为高风险。外科、灌注、护理人员提前到位;麻醉医生参与护送患者入手术室;入室后面罩吸氧,常规监测,开放外周静脉。局麻下右侧颈内、股静脉、左侧桡动脉穿刺置管,连续IBP、CVP 监测。ECMO 股血管置管备用;术野消毒铺巾。环甲膜穿刺,气道表面麻醉;高枕卧位静脉滴定丙泊酚、瑞芬太尼,保留自主呼吸缓慢诱导。诱导过程中患者气道压突然升高,血压、SpO2下降;快速扩容、使用血管活性药物,同时快速插入左侧35 号双腔管,纤支镜示双侧远端气道严重受压,立即紧急启动ECMO(2.0 升/分钟),病情逐渐稳定。

1.2.2 病例2。拟行左开胸巨大MM 切除术;患者有SVCS 表现,仅能短时间平卧,有夜间憋醒现象,为中至高风险。右侧颈内、股静脉、左侧桡动脉穿刺置管。患者在高坐卧位缓慢静脉诱导,左双腔管顺利插管;在调整患者至左侧卧位及胸膜腔打开瞬,患者循环波动明显,但经快速扩容、静脉注射血管活性药物及外科医生快速进胸向上牵引MM 后恢复。

1.2.3 病例3。拟行胸骨正中联合左胸前外侧切口巨大MM 切除术;患者仅能短时间平卧,左支气管直径<正常值50%,为中风险。该患者为同侧肺动脉及主支气管受压,判断其“头高半左侧卧位”GA 后心肺受压状态将无明显恶化,加之入室后左侧胸腔穿刺引流积液600mL,患者呼吸困难症状好转,故在该体位进行了常规静脉诱导,左双腔管插管顺利。

2 结果

2.1 病例1 手术见:前纵隔肿瘤约25cm×25cm×10cm大小,血供丰富,与周围组织器官广泛膜性或条索状粘连,左右无名静脉、SVC 被肿瘤推挤失位。术中出血3500mL,输RBC8U,血浆800mL,液体4750mL。术毕送ICU,6 小时后完全苏醒,反应切题,握持有力,试脱机,血氧饱和度维持良好,顺利拔除气管导管,自主呼吸良好。双肺未闻及干湿性啰音。术后病理诊断:结节性甲状腺肿。

2.2 病例2 肿瘤占据右侧胸腔约3/4 空间,活动度差,实性,约20cm×20cm×18cm 大小,累及右肺、支气管、心包、肺动脉、肺静脉、上腔静脉、奇静脉。肿瘤外周血供丰富,术中出血4300mL,术毕13 小时后ICU 拔管,病理诊断:纵隔孤立性纤维性肿瘤。

2.3 病例3 肿瘤约25cm×20cm×10cm,血管供应丰富,与纵隔组织气管广泛粘连;左无名静脉,左肺动静脉被肿瘤推挤失位,术中出血3100mL,术后5 小时拔管。术后病理诊断:胸腺瘤AB 型。

经过治疗后,3 例患者均安全渡过围术期,恢复良好。

3 讨论

回顾上述3 例中、高风险巨大MM 切除患者的GA管理经过,并在Pubmed 以“mediastinal masses,general anesthesia”、CNKI 以“纵隔肿瘤,全身麻醉”为检索词,检索1968 年5 月至2021 年6 月相关文献并复习。

自1973 年,有人报道纵隔淋巴肉瘤压迫气道致严重症状的情况[4],1975 年,出现了MM 患者GA 过程中发生严重并发症的报道[5],巨大MM 患者的GA 并非安全,应当得到足够重视和关注[6,7],但由于伦理限制,且巨大MM 病例罕见,目前仍缺乏大样本高质量的前瞻性GA 相关病例对照研究[7],检索到的文献多为病例报告。MM 在<10 岁和60~70 岁发病率较高,成人以淋巴瘤、胸腺瘤、转移癌、生殖细胞瘤、支气管癌、甲状腺肿瘤、支气管囊肿等常见,症状主要是胸痛、胸闷、面部水肿,部分患者无症状[8-11]。据统计,儿童术中严重心肺受压事件发生率为7%~20%[6,12-16],成人则相对较少[17],但巨大MM 患者GA 危及生命的严重气道和心血管受压事件发生率可能比较高[15],术前放化疗、穿刺引流,MM 体积减小,可能降低相应风险[18]。由于纵隔分区间没有完整解剖筋膜,患者仰卧后膈肌抬高、MM 充血增大,一般认为,巨大前上MM 更易因重力作用对患者心肺造成严重压迫,GA 风险更高;但一侧支气管和对侧肺动脉同时受压,通气/血流严重失调也可致命[11,19,20];后MM 左心房及气道膜部严重受压亦能引起严重事件[21-23]。

研究发现,影像学检查显示的MM 大小、心肺受压程度可能与其临床表现并不完全一致[24],较大肿瘤胸腔内宽比(MMR)与患者术前症状及体征的严重程度相关,但却似乎与任何特定的临床表现无关[25]。近来,有研究发现,标准化肿瘤体积(STV)预测患者GA 诱导气道塌陷的敏感性和特异性均较高,但STV 也可能存在仅假设MM 为规则椭圆体,而并未提供气道或心血管受累特定信息的局限性[26]。有研究认为,成人气管压迫≥50%仅与术后肺部并发症相关,合并心包积液患者术中严重心血管事件明显增加[17]。危险因素研究结果[15,24,27-29]提示,巨大MM 患者GA 风险的影响因素较多,除了与肿瘤体积大小、生长部位相关,还与气道或心血管受累的具体情况及机体代偿状态、肿瘤类型/质地/重量/生长速度及共存的病理状况、甚至患者体型等因素有关,因此,术前需强调将患者最新的包括增强CT、TTE、甚至纤支镜等在内的影像学检查结果与其年龄、病史、体格检查相结合,必要时参考体位调整过程中,患者血压、心率、SpO2等指标动态变化情况,进行个体化综合评估。

准确预测MM 患者的GA 风险有时可能存在一定困难,根据危险因素研究结果及对纵隔生理的一般理解,基于术前患者症状、体征及CT 扫描重要脏器受压程度,对患者进行GA 风险分层管理是合理的。“无”“轻”“中”“重”的四级症状分级,及依据症状分级和影像学检查结果,对患者进行的“低(安全)”“中(不确定)”“高(不安全)”风险分层GA 管理得到推荐[1-3,30]。一般认为,低风险患者在标准监测下,常规诱导和正压通气较少发生严重并发症[31];对中风险患者,推荐清醒纤支镜引导插管和维持自主通气,必要时与外科医生交流,甚至组织跨学科会诊,讨论心肺转流(CPB)的必要性[32];高风险患者的麻醉计划则应包括CPB 能立即启动的选项,体外膜氧合(ECMO)因更具优势,被推荐采用[33,34]。然而,需要注意的是,常能见到例外情况发生的病例报道[16,35];事实上,文献推荐的分层标准本身也存在一定差异[1-3,30],尤其是对中风险患者,准确分析体位改变及GA 药物的应用对其气道、心血管受累程度及机体代偿状态的影响,个体化评估GA 诱导时患者的心肺稳定性,对正确选择、制定恰当的诱导方案和危急情况下采取恰当的应对措施,降低非必要CPB导管置入及其风险仍具有现实意义。

传统认为,保留患者自主呼吸能力,有利于维持其气道开放;对中、高风险巨大MM 患者,应根据其心肺受压程度,在密切监护下,在能迅速调整体位的手术床上,以“最适”体位,清醒或分阶段慢诱导插管,维持自主通气,直到确认气道安全。传统认为,吸入诱导气道塌陷会阻止挥发剂继续吸入,持续正压通气(CPAP)和呼气末正压(PEEP)能充当气动夹板,帮助挥发剂呼出,允许患者苏醒,气道横截面积(CSA)较小的患者可能更多经历了吸入诱导[28]。丙泊酚、瑞芬太尼[36]、氯胺酮[37]等静脉麻醉及右美托咪定[2]也常被用于该类患者。但需要注意的是,胸膜腔负压对维持患者严重受压狭窄气道的通畅往往起到重要作用,气道严重狭窄患者在用力呼气及吸气动力下降时气道梗阻较易发生。对尤其有夜间憋醒症状和伴随清醒状态呼吸困难的处于失代偿边缘的高风险气道狭窄患者,镇静、镇痛药,甚至剧烈呛咳均可能使其病情迅速恶化,存在发生动态气道梗阻、被迫临时启动正压辅助通气和循环崩溃的风险,对于此类患者,保留自主呼吸的麻醉也并不完全安全,应保证CPB 能在需要时立即启动。

对于大部分巨大MM 切除患者,肺隔离和OLV 并非绝对需要,清醒双腔管插管已不推荐[38],可根据患者具体情况选择钢丝加强气管、支气管导管或一些改良导管[39]。当气管导管通过气道受压段后,可开始尝试正压通气;在确认患者能耐受正压通气后,再小剂量给予短效肌松药,目的是在开胸前最大程度保留患者恢复自主通气的机会,新型肌松拮抗剂“Sugammadex”的应用可能在一定程度简化该类患者的麻醉管理。但截至目前,维持自主通气的证据仍主要来自大多报告的严重并发症都是在没有自主通气的情况下发生,和采用自主通气避免了严重并发症的病例报告。由于缺乏直接证据支持,业界对包括采用正压通气和肌松药的使用等的麻醉干预对MM 患者气道通畅性的影响仍存在争议。近期研究[40]采用支气管镜记录了一位前MM 患者半卧位麻醉诱导各阶段受压隆突的视频,发现正压通气时,受压气管CSA 反而轻度增加,认为这一证据挑战了自主通气本身优于正压通气以防止气道塌陷的观点。气道口径受跨壁压的影响,研究对象个体间气道受压程度及其影响因素和患者代偿状态等差异应该予以考虑并加以排除;此外,作者调整容积-时间模式来模仿之前的自主通气[41],可能有助于预防正压通气时潜在的空气滞留发生“球阀效应”而具保护作用,值得进一步研究。目前尚不能认为对巨大MM 患者GA 期间可以常规给予肌肉松弛药和进行正压通气,因为从另一角度讲,即便不出现气道塌陷,麻醉后的循环崩溃也可能是致命性的。

巨大MM 常引起MM 综合征[42],患者可有仰卧后矛盾性血压降低、缺氧、心律失常、晕厥等症状。肺动脉、右室流出道受压,可致肺灌注减少,常通过右室收缩力增加代偿;心脏受压舒张功能下降,常因心包积液而加重;上腔静脉综合征(SVCS)相关的低心输出量可因诱导药物相关的心肌抑制、血管张力下降而显著减少导致呼吸心跳骤停;诱导后上腔静脉(SVC)受压阻塞加剧,大脑静脉回流压超过20 至25mmHg,患者有发生急性脑水肿的风险。术前根据SVC 侧支循环开放情况,可通过梗阻部位支架置入、直接或通过颈内、腋静脉分流SVC、加强术中脑氧饱和度监测等方法,降低相应风险。另外,值得注意的是,巨大MM 切除患者GA诱导及术中缺氧常归因于通气不足,尤其是在遇到通气问题时,而经食道超声心动图检查(TEE)能可视化快速评估心脏体积和功能状态,除应用时需注意食道损伤和可能的加重后MM 压迫效应的风险外,常有助于指导该类患者的术中麻醉管理。

术前就巨大MM 患者GA 危机应对措施,在手术相关人员间达成共识,对团队间密切协作,保障该类患者GA 安全至关重要。诱导期间轻、中度低血压可对快速扩容、血管活性及正性肌力药做出反应;严重的气道、心脏及大血管受压则需将患者快速调整到“救援”体位;小儿体位调整常可重建气道通畅[43,44],而成人胸壁顺应性差,效果可能有限。硬性支气管镜紧急置入可能把MM 撬离气管或支气管,恢复有效通气,并可外套气管导管插管。在病情持续恶化的紧急情况下,快速进胸托起肿瘤减除压迫可能会挽救患者生命。建立并启动CPB 需要时间,调整后的体位也可能增加紧急情况下股血管插管的技术难度。暴露股血管、预置导丝[2],不能保证在发生急性衰竭时充分缩短抢救时间,患者可能面临不可逆脑损伤的风险。而诱导前股血管插管则可能是相对安全的做法[21]。诱导前局麻下开始CPB虽较少被采用,但在极端情况下可作为后备方案。

巨大MM 切除,手术创伤大,术中喉返、膈神经损伤可致术后气道阻塞或通气功能下降,必要时应考虑行一段时间的机械通气;怀疑气道软化时,可采用边退管边观察的“分段退管”技术;对于肿瘤未能或未完全切除的患者,所有上述气道和循环管理措施须保持备用;应注意及时识别心脏疝等术后并发症。

总之,巨大MM 切除患者GA 风险高;尤其对于中、高风险患者,术前应了解其气道、心血管受累等具体信息,个体化综合评估,在参考现有风险分层管理方案基础上,依据患者具体情况,制定详细、可行的麻醉计划,并在手术相关人员间达成共识,多学科密切协作,进行个体化麻醉管理,才能保障患者GA 安全。