并箸而食:民具学视域下的中国饮食文化

2022-06-23赵金蕊张德山

赵金蕊,张德山

(1.西北民族大学,甘肃 兰州 730030;2.信阳学院,河南 信阳 464000)

一、民具学在中国

民具是人们日常生产、生活中的实用器具,是物质文化遗产的基础部分。“民具”的概念由日本引入,民具学在日本是与民俗学、民艺学并列的民间文化遗产研究三大学科之一。由于“民具”的特性是“实用性”而非“审美性”,在我国往往没有得到与前两者同样的关注与研究。但正是与生产生活联系最紧密的“民具”,支撑起了人类最基本的生活,“民艺”和“民俗”才能由此而生发。在马克思主义社会结构理论中,经济基础决定上层建筑,而经济基础中的决定者——生产力,包括了劳动者、劳动资料、劳动对象,其中,劳动资料中最重要的就是生产工具。技术的进步、社会的发展乃至生存方式、意识形态的形成都离不开生产、生活中的实用器具的影响作用。

“民具”一词在日本最先由涩泽敬于1936 年提出,他指出民具“涉及生活的所有方面,包括一切基于人们生活的需要而制作和使用的传承性的器具和造型物”[1]。宫本馨太郎在此基础上,补充民具使用者是“一般民众”。宫本常太郎进一步做出限定,他认为民具是手工或道具制作的而非动力机械制造,民具的原材料是天然材质而非化学材料,如草木、动物、石头、金属等。综上所述,日本对于“民具”的认识是逐步细化的,在日本学者看来,实用性与传承性是“民具”最显著的特征。

在中国,“民具”的概念经引入后,同样经历着不断深化的过程,1991 年张紫晨的《中外民俗学词典》指出,民具是“劳动人们日常生活所必需的各类工具、器皿等用品。作为民俗学研究对象的民具,主要指传统的,一代代传承下来的一切造型物”[2]。这一概念明显受日本学者的影响。许平于2003年在概念、范畴、研究方式等方面对“民具”提出了自己的见解,指出造物文化的研究是人类物质文明研究与精神文明研究的重要领域,而对民具的研究是其中的重要组成部分。为了进一步解释何为“民具”,许平以“剪纸”举例,经过艺人剪成的剪纸作品属于民艺的范畴,而剪纸所用的工具,即剪刀,则是“民具”的范畴,而民具的研究方式是“结合于生活方式史、造物文化论、立足于‘常态生活文化’层面的、关于生存状态与文化态度的研究”[3]。孟凡行将“民具”定义为“庶民为满足自己的生产和生活需要,制作、使用的寻常器具,是人类的大宗文化遗产”。他认为我国有多元的民族和地域文化,在民具学上大有可为[1]。周星于2018 年指出,民具是“普通老百姓在日常生活中所制造和使用的用具、工具、器具等所有实物、器物的总称”,是“生活里寻常可见但又不起眼的器物”。他认为中国传统物质文化有两个传统,“大传统”即上层贵族的雅致器物,“小传统”则指广大民众的民具传统,而后者亟需得到相关学者的重视[4]。

“民具”具有如下特征:第一,民具是最常见的生产、生活器具;第二,民具在传统社会中流行于占社会大多数的广大民众而非占少数的上层贵族;第三,民具为实用需要而生产和传承,因此以“实用性”而非“审美性”为第一要义,在文化遗产研究中处于最基础的位置;第四,民具一旦产生,会反作用于人,限制和影响人的生活方式、意识形态的形成;第五,民具的符号价值会随着语境的变化而发生变化。

民具学,顾名思义,是研究“民具”的学问,是物质文化研究的一部分。以上文提到的许平所说的“剪刀”为例,它虽不是最终呈现出来的“结果”,但是它限定了“过程”,与人的行为、创造活动关系密切,处于人的行为和“结果”之间,是重要的中间层次和“幕后英雄”,因此民具学“是将隐在幕后的‘造物英雄’请到‘前台’的研究”。周星认为,民具学指向当下,尽管有时候关注传统民具,但关注的原因是它们仍活在当下的生活中。所以“物”与“人”之间的动态关系是民具学关注的重点,民具学虽以田野调查为主要研究方法,但研究过程有时仍需要采用文献分析的方法梳理和解读民具的发展脉络。

需要指出的是,中国的“民具”和“民具学”概念虽引入较晚,但对于民具的研究,却早于“民具”概念的引入。清末黄遵宪已将器具研究列入民风民俗研究之中;新文化运动代表人物如蔡元培、鲁迅等,将收集民间生活器具作为民俗研究的重要工作。钟敬文在1998年出版的《民俗学教程》中,在物质文化研究章节中把器物分为生产用具和生活用具两类[5],这大致相当于“民具”的概念。另外,对于某一类民具或某一地域、某一时期的某类民具的专门研究更是不胜枚举,前者如1956年商务印书馆出版的《农具》、2003 年杭州出版社的《中国船文化》,后者如1997年上海人民美术出版社的《明清家具》、2007年华中师范大学出版社的《荆楚农具》。

我国对于“民具”的记录及思考更是历史悠久。先秦时期,《诗经》《仪礼》《礼记》《周记》中都提到了大量古代实用器物的名称,《周礼·考工记》不但记录了器物名称,还记录了大量工匠的工艺流程。隋代的《物始》,唐代的《事始》《事原》,宋代的《事物纪原》,明代的《物源》《天工开物》,清代的《事物原会》,都是民具研究的重要资料。综上所述,我国作为民具的“宝库”,并不缺乏对于民具的记载和研究,而如何运用新的研究视角与方法来审视古老的民间器具文化,将其纳入与“人”共生的整体生态关系之中,则是当前民具学者所面临的问题。

二、作为基本生活民具的“筷子”

(一)筷子的产生

筷子作为中华民族的基本民具,在中国人的饮食环境下,在人们日常生活的基本需要中产生。筷子古称箸、筯、櫡、梜等,作为一种食具,它随着人们饮食烹调方法的变化而诞生和演变。在旧石器时代,人类以采集狩猎为生,尚无烹调技术,也无陶制食具制造工艺,饮食方式是以手抓食。而到了新石器时代,人类掌握了农耕技术和简单的蒸煮技艺,开始用匕,即勺子,在陶制食具中取食,这在新石器时代仰韶文化遗址中已有出土实物证据。一方面,中国先民自古即有吃“热食”的习惯;另一方面,由于主要食物为“粒食”。即北方的黍及南方的稻,所以匕在最初被使用时,与手抓相比有着极大的优势。但随着烹调方式和饮食结构的多样化,匕并不能满足在所有情况下取食,如在菜汤中取食物。据《礼记·曲记》记载,“羹之有菜用挟,其无菜者不用挟”。挟,即箸,这说明了筷子最初的功用和独特优势。在后世的发展过程中,匕并未像筷子一样得到广泛的应用,除了筷子更适合于中国饮食结构和方式外,还在于各种饮食“民具”间的相互配合——中国较早开始使用瓷器,瓷器比陶器更为轻薄,对于汤食,将其端在手中啜饮毫无困难,所以匕的用途不及箸广。

箸何时诞生并与匕并用,学术界尚有争议,但多数学者同意这一现象出现于新石器时代中晚期。最早关于“箸”的文献记录是《韩非子·喻老》,“昔者,纣为象箸而箕子怖。以为象箸必不加于土铏,必将犀玉之杯;象箸玉杯必不羹菽藿”[6]。由此可见,“箸”在当时不仅是实用器具,同时是显示统治阶级权威的象征物。对此,西汉贾谊的《新书·连语》中评论道,“纣损天下,自箸而始”。《史记·十二诸侯年表》中同样记载了“纣为象箸而箕子唏”,另外,刘安的《淮南子·谬称训》、王充的《论衡·感虚》均记载了“纣为象箸”的事情,从而多方面证实了商纣王时期“箸”的使用。而筷子最早的出土实物同样是殷商时期遗物,如1934年河南殷墟侯家庄M1005墓的六双青铜箸,以及1988年湖北香炉石遗址发掘的商代中期骨箸,这是我国商代用箸最有力的证明。但这绝不是我国最早用箸的时间,因为在黄河流域和长江流域均发现了商代“箸”的实物,这并不是偶然,文化的迁移与传播需要漫长的过程。

(二)筷子的民间传说

筷子作为民具,从实用需求中产生,为先民提供了方便而被“神化”,正如“文字”诞生之后产生了“仓颉造字”“河图洛书”等传说一样。关于筷子的产生,民间也流传了诸多版本的传说。

1.大禹

大禹与筷子的传说流传于东北地区,传闻大禹忙于治水,“三过家门而不入”,途中饮食时间紧迫,肉方煮熟便急需食用,但肉汤滚烫,便以树枝夹食,这就形成了“箸”的原型。

2.姜子牙

姜子牙本名姜尚,在河南焦作一地流传着姜子牙与筷子的传说:姜子牙忙于垂钓,其妻子欲害死姜子牙而改嫁,便向姜子牙的食物中投毒。姜子牙欲伸手抓肉,一只鸟飞来三啄其手臂,子牙跟随而去,鸟儿却道吃肉不可手抓,示意其取细竹丝以夹食,子牙从之,却发现竹丝冒出青烟,才知肉内有毒。其妻子自此不敢再投毒,且四周邻居皆学子牙以竹丝夹食。

3.苏妲己

同样流传于焦作地区的还有苏妲己与筷子的传说。传闻商纣王喜怒无常,对于食物的温度要求极高,不宜过烫或过凉。一次,菜肴过烫,妲己急中生智用玉簪夹食,吹凉后递予商纣王,纣王悦,便命妲己每日用玉簪夹食喂之。

筷子的产生必然是集体的力量而不是个人功劳,传说的重要价值在于其中隐含着文明在诞生之初的思维方式和世界观,正如刘守华、陈建宪先生所说,“它的起源往往伴随民众对自我、自然和社会的认知,具有明显的人性因素和人文情怀,是彰显人的力量和人的情感的文字”[7]。因此,对于筷子的诞生,民间传说同样具有历史价值。如大禹的传说,虽大禹被传奇化,但对于筷子的诞生却体现了民间的理性精神,与《礼记》中所记载的“羹之有菜用挟,其无菜者不用挟”不谋而合。

(三)名称的演变

筷子是中华民族的独特发明和共同文化财产。即使从商代至今,筷子也已有至少三千年使用与传承的历史,在三千年间,筷子的名称经历了多次变迁,在先秦时期称为“梜”,汉代时称“箸”,魏晋南北朝时也称“筋”,隋唐时期“筋”“箸”共用,明代开始称“筷”。

由“箸”到“筷”的名称变化,始于江南吴中地区,明朝陆容的《菽园杂记》载,因“箸”与“住”同音,吴中船民忌讳船停驻,也担心船被虫蛀漏水,所以将“箸”改为“筷”。但从“箸”到如今的“筷子”仍经历了漫长的过渡阶段,明清时期,“箸”与“筷”多并用,《康熙字典》中尚收录“箸”而非“筷”。《红楼梦》作为白话长篇小说,多次饮食场景的描写中“箸”与“筷”的用法皆有出现,如第四十回“史太君两宴大观园”中出现的“四楞象牙镶金的筷子”“乌木三镶银箸”等。而更晚的《儒林外史》中则是直接用“筷”。

直至今日,“筷子”已在全国大部分地区取代了“箸”,而在汉语方言里,仍有部分地区沿用着“箸”的称呼,如东南沿海一带的台州、温州、厦门、漳州、泉州、福州、潮州等。名称虽经多次改变,但其“所指”都是相同的,“能指”的不同反映出中国“箸”文化的源远流长、传播地域之广,以及以筷子为标志的饮食文化在中国的高度心理认同。

三、以“筷子”为标志的中国饮食文化

“民具”虽由人的需要而创造,但民具一经制造出来并投入使用,便对人的生活习惯、意识形态乃至民族、国家的文化产生重要的限定和影响作用。就饮食来说,中国的“民具”——筷子,与西方的“民具”——刀叉,所影响和产生的是两种完全不同的餐饮礼仪和文化。筷子在中国饮食习惯的背景下产生,继而又对中国饮食文化形态、饮食习惯与礼仪、意识形态和民间仪式等方面产生重要影响。

(一)筷子与中国饮食文化整体形态

筷子的产生和使用,对中国饮食文化的整体形态产生重要影响。汉代是我国饮食文化的奠基时期,西汉昭、宣帝时期桓宽的《盐铁论·散不足》记载了三十余种菜肴品种及民间“酒食肴旅”“熟食遍列”的情况,并列出了汉代饮食与秦代的八个不同点,包括饮食原料更为丰富、肉类增加、烹饪技术提高、饮食器具改进等。当时的烹饪技术,仅《盐铁论》中记载便有数十种,而在马王堆出土汉简中也有诸多记录,包括“炙菜、羹菜、脍菜、烩菜、熬菜、煎菜等”[8]。

很显然,以上的类别都不适合于用匕取食,更不适合以手抓食,因此,箸的使用为烹调技术的发展提供了物质基础,而烹调技术的提高促进了菜肴种类多样化发展,菜肴的多样又与其他餐饮民具的发展相互促进。到了宋代,据《东京梦华录》和《武林旧事》等古籍记载,当时的菜肴种类已有数百种之多。明清之后,中国菜肴的发展更是达到了鼎盛时期,中国的菜系逐渐发展成熟,清初,鲁菜、苏菜、粤菜、川菜形成了四大菜系,到了清末,浙菜、闽菜、湘菜、徽菜加入其中,形成了中国的“八大菜系”。其中仅以“刀工精细”见长的即有浙菜、苏菜、鲁菜、徽菜等。“刀工精细”的餐饮文化的形成、烹调方式多样化的发展,无不以“筷子”这一基本民具为物质基础。

事实上,在春秋时期,孔子便提出了“食不厌精,脍不厌细”(《论语·乡党》)的饮食观,这一观念传承至今。精,是对中华饮食文化的内在品质的概括,它既是中餐的内在思想根源,也是外在表现形态。从孔子时代“精”的饮食追求,到如今的“八大菜系”,中国饮食多样化、精细化的传承中无不体现着“筷子”作为基础民具而与人的互动关系。

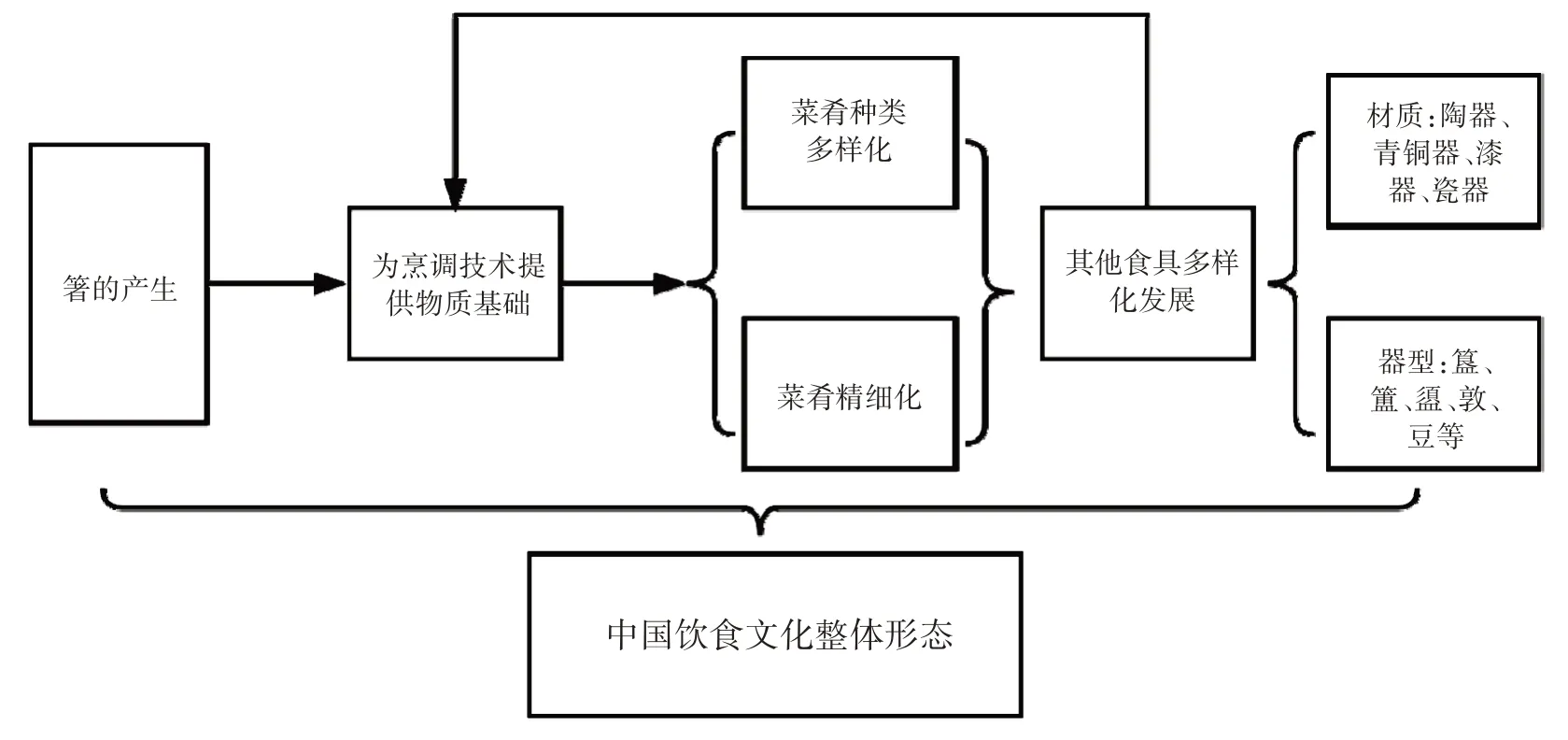

综上所述,如图1所示,“箸”的产生为烹调技术提供了物质基础。一方面,菜肴得以更精细化;另一方面,菜肴精细化的同时,又促进了种类的多样化,这就造成了“食具”的多样化发展。从器型上来说,先秦时期已有簋、簠、盨、敦、豆等不同功用的食具器型,后世在此基础上不断发展。从材质上来说,中国饮食“民具”分别经历了以陶器、青铜器、漆器、瓷器为主的阶段。而饮食“民具”的发展进一步为烹调技术提供了物质基础,从而形成整体的中华饮食文化形态。

图1 筷子的产生与中国饮食文化整体形态的关系

(二)筷子礼仪及符号演变

以“筷子”为物质基础和标志的中国餐饮文化形成了与其他文化不同的礼仪规范。在使用和传承过程中,从礼仪上产生了一系列使用禁忌。如“三长两短”“仙人指路”“品箸留声”“击盏敲盅”“执箸巡城”“迷箸刨坟”“泪箸遗珠”“颠倒乾坤”“定海神针”“当众上香”“交叉十字”“落地惊神”等。

以“筷子”为标志的中华饮食文化礼仪还充分体现了中国“尊老爱幼”的美德,据唐代王梵志诗《题阙其二十》:“亲家会宾客,在席有尊卑,诸人未下筋,不得在前掎。”掎,有“抓住”之意,也就是下筷夹菜有尊卑次序。直至今日,社会制度的变迁使人与人之间不再有等级尊卑之别,但中国多数地区的家庭仍遵守着长辈夹菜后,晚辈再拿起筷子这一习俗。

另外,“筷子”与民间的诸多民俗活动有密切关联,并形成了象征婚姻幸福等符号意义。筷子的“婚姻幸福”符号意义在许多地区的“撒筷子”习俗中可见端倪。如清末《成都通览》中所记载在婚礼时边撒筷子边说吉利话,“前撒金,后撒银,快生贵子喜临门”[9]。许多地区至今仍传承着这样的习俗,南京江宁地区婚礼当天边撒筷子边唱,“筷子筷子,快生贵子;筷子飞扬,子孙满堂;筷子落地,状元及第”[10]。而云南拉祜族的父母在子女结婚时以“筷子必须成双对,独筷无法夹起菜”来规劝和祝福子女相互支持与关爱。综上所述,筷子之所以能够发生价值流变、在全国多个地区被赋予“婚姻美满”的符号意义,主要有两点原因:第一,筷子凡出现和使用,必成双成对,以此寓意新婚夫妇比翼双飞;第二,筷子音同“快”,以此祝福新人“快”生贵子。

除此之外,“筷子”还在民间求子、祭祖等仪式上发挥不同作用,其携带的意义随着语境的变迁而产生流变。

结语

以筷子为标志的饮食文化在中国具有高度心理认同感,筷子作为饮食“民具”,是中华民族智慧的体现,它在“物”与“人”的互动中为中国饮食文化传承打下了坚实的物质基础,同时也是中国饮食文化的重要组成部分。除此,筷子还作为基本生活民具,传播到日本、朝鲜、越南、韩国等国家,改变了其他国家的饮食形态,体现中华民族对于世界的贡献。