全域遗产观视角下历史文化遗产的保护利用研究

2022-06-19江雪琴江喜庆

江雪琴 江喜庆

摘要:在全面践行“文化自信”的背景下,党中央对历史文化遗产保护利用高度重视,以往单纯分级分类的保护方法,忽视了各资源之间的关联性和系统性。如何全面有效保护及合理利用历史文化遗产成为非常紧迫的问题。文章以雅安市为例,从全域视角出发,梳理了雅安的历史文化脉络,解析了历史文化资源的特征,探索了历史文化遗产的保护利用方法及实施保障机制。

[作者简介]江雪琴(1989—),女,硕士,工程师,研究方向为历史文化保护、旅游规划;江喜庆(1994—),男,本科,助理工程师,研究方向为产业园规划。

近30多年来,随着社会经济的发展,历史文化遗产的问题逐渐受到更多的关注。业界对历史文化遗产的认识也不断深入,保护理念及保护方法也随之变化发展。从单一保护到系统性保护,从强调物质文化遗产到物质与非物质并重,从强调真实性到真实性、完整性并重,从强调被动保护到强调主动保护和活化利用,从狭义的保护到广泛的文化传承与复兴[1]。以上相关理念的逐步完善,毋庸置疑完善了保护体系,拓展了新的保护方法。然而,在系列实践工作中仍存在不足之处,对历史文化遗产保护与利用的研究仍然主要聚焦在历史城区内,对全域层面历史文化资源的系统性、整体性研究不足。笔者从知网处检索全域或区域性层面历史文化遗产保护利用,得到相关的文献少之又少,仅有杨潇(2013年)、张兵(2015年)、霍晓卫(2019年)等人的相关研究。另一方面,我国当前处于规划的变革时期,现今如火如荼编制中的国土空间规划提出了全域、全要素的管控原则,历史文化保护属于国土空间规划重要的一部分内容。因此,对历史文化遗产做出系统性梳理、提出全域整体的保护利用体系十分必要。鉴于以上两方面原因,笔者结合雅安历史文化名城保护规划的实践,从全域视角出发,提出历史文化遗产保护与利用的方法,希望对历史文化保护做出有益的探索。

1 概念释义

1.1 历史文化遗产

本文所旨历史文化遗产是指人类活动所留下的有形的或无形的相关历史遗存,包括历史文化名城名镇名村、历史文化街区、传统村落、线性遗产廊道、文物保护单位、历史建筑、工业遗产、非物质文化遗产、传统文化等各种类型。

1.2 全域遗产观

全域是指省或市县的整个行政区划范围,全域遗产观即将整个行政区划范围内分布的所有历史文化资源当作一个整体来研究,具体到本文实践而言,即雅安市域范围内的历史文化遗产。全域遗产观隐含着两层含义:一是拥有更广泛完整的时空范围, 区别于保护只针对文化遗产最密集的城市核心区, 区别于保护过于重点关注城市最繁盛的历史时期; 二是更加关注基于遗产价值内涵的相互关联性而构建全方位、多视角的文化遗产网络体系, 区别于仅从个体价值与类型出发的分级分类保护[2]。

2 全域历史文化遗产保护利用的现实诉求

2.1 资源的分散性

从各个城市的情况来看,绝大多数城市历史文化资源是呈散落的状态分布在整个辖区内,即便是对遗存相对富集的历史文化名城而言,在历史城区、历史街区及历史地段内,遗存数量绝对占比也非常小。根据统计,在2017年“ 历史文化名城名镇名村大检查”面对的132座名城中,其中114座名城中历史街区内文物数量占市域文物总数比例的中位值水平为5.30 %,且绝大多数(93座)名城该数值在20 %以下[2]。另一方面,城区也根本无法涵盖全域范围内历史文化资源的所有类型及价值,一般反而在城区之外广大的市/县域范围存在着大量的历史文化资源,如通常而言,名镇、名村、线性遗产廊道等类型的资源大多不在城区内,这些分布在广大市域范围内的历史文化资源需要体系性的认识、保护与利用。

2.2 保护体系的局限性

随着多年的学术研究及实践工作,我国的历史文化保护理论不断成熟,保护体系不断完善。在保护理论方法上,建立了富有中国特色的文物保护单位及历史建筑和优秀近现代建筑、历史文化街区和历史文化名镇名村、历史文化名城3个层次的保护框架及相应的保护理论和方法,围绕保护规划这条主线,以历史城区为主体,以历史地段为重点,以文物古迹为依托,实行分层、分类、分级的保护[3];在保护体系上,这些遗产基本是按单个文物、单个聚落或者单个自然景观物分类型的“点” 状的历史文化资源,并且进行国家级、省级、市级等分级保护,这就是目前所熟知的分类分级保护制度[4]。当前的这种保护体系存在一定的局限性,从整个城市来看,该仅从单个“点状”个体价值与类型出发的分级分类保护,忽视了遗产价值内涵的之间的相互关联性和整体性。

2.3 国土空间规划的编制要求

在《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发[2019]18号)中明确提出“建立国土空间规划体系并监督实施,将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,实现多规合一”。由此,国土空间规划将成为未来我国空间规划体系的核心,贯彻“建设空间与非建设空间+山水林田湖草生命共同体”的全域全要素管控。同时,在自然资源部发布的《市县国土空间总体规划编制指南》(送审稿)中,指出需开展“历史文化保护与传承”相关专题研究,建立历史文化保护体系并提出相关规划管理要求。从以上各相关文件来看,国土空间规划作为地区核心规划体系,将有效解决区域发展失衡问题。鉴于历史文化遗产保护作为国土空间规划的有机组成部分,从全域的视角出发,对市/县国土空间范围内的历史文化遗产整体性、系统性的研究十分必要。

3 雅安历史文化资源的整体特征

雅安位于四川盆地,是与青藏高原、汉文化与民族文化结合的过渡地带,也是茶马古道(川藏线)的门户,曾为西康省省会,素有“川西咽喉”“藏区门户”“民族走廊”之称[6]。对于雅安历史文化遗产系统的保护利用,需要厘清城市的历史文化脉络,全面梳理市域范围内的历史文化资源,才能讲好雅安故事。本文从两方面来介绍雅安历史文化资源的整體特征。

3.1 一脉相承的历史文化脉络

雅安历史悠久,文化灿烂,其相对完整的历史脉络为构建全域的历史文化保护与利用体系创建了良好的基础。雅安秦以前为“古梁州”之域,实为青衣羌国,市域内最早的人类文明可上溯到远古的旧石器时期,汉源县的“富林文化”是我国南方的旧石器晚期的重要文化遗迹;秦汉时期,严道芦山等地为边徼重镇,此时茶马古道初具雏形;唐宋至明清,“茶马互市”“茶土交流”兴盛;民国,雅安成为西康的政治 、经济、文化核心;建国后,雅安的工业迅速发展,生态旅游逐渐兴起,边茶也开始逐步振兴。

以上各个时期典型的文化特征,均留下了丰富的历史文化资源。雅安的文物古迹从旧石器时代、到汉、唐、宋、元、明、清再到民国、新中国等各时期,均有高等级的代表性文物遗存,加上多个名镇、名村、传统村落、传统文化等散落在市域范围内的历史资源成为了雅安城市文化发展的有利见证。

3.2 历史文化资源的特征

3.2.1 文化的多样性

雅安是四川省内唯一与甘孜、阿坝、凉山3个民族自治州都接壤的地级市,是内地与民族自治地区间经济往来、文化交流及民族迁徙的必经之地,独特的地理位置孕育了丰富多彩的文化特色(图1)。境内茶马文化历史悠久,发展至今已有2 000多年的历史,留下的小路茶、大路茶遗产诉说着茶马古道曾经的繁荣。目前,雅安蒙顶山保有唐代以来的皇茶园、通往皇茶园的天梯古道,芦山有宋代飞仙关遗址,汉源有唐代清溪关遗址和清代清溪古城遗址,以及其他众多茶马文化遗存;汉文化底蕴深厚,以高颐阙为代表的汉阙和汉石刻见证了雅安汉文化的辉煌成就;红色文化熠熠生辉,1935年红军长征途经雅安,谱写了强渡大渡河、巧夺芦山、翻越夹金山等壮丽诗篇;多元民族风情浓郁,是汉、藏、彝、羌等民族文化交流的中心,其中汉藏交流最为广泛;传统手工艺发达,荥经砂器烧制技艺、南路边茶制作工艺、蒙山茶传统制作技艺等非物质文化举国闻名。整体而言,文化的多样性是雅安特色,但重点不突出,主线不明确也给近年来雅安全域历史文化保护与利用工作造成一定困扰,其实质在于对历史文化价值和相关性缺乏系统梳理及有效整合。

3.2.2 遗存的复杂性

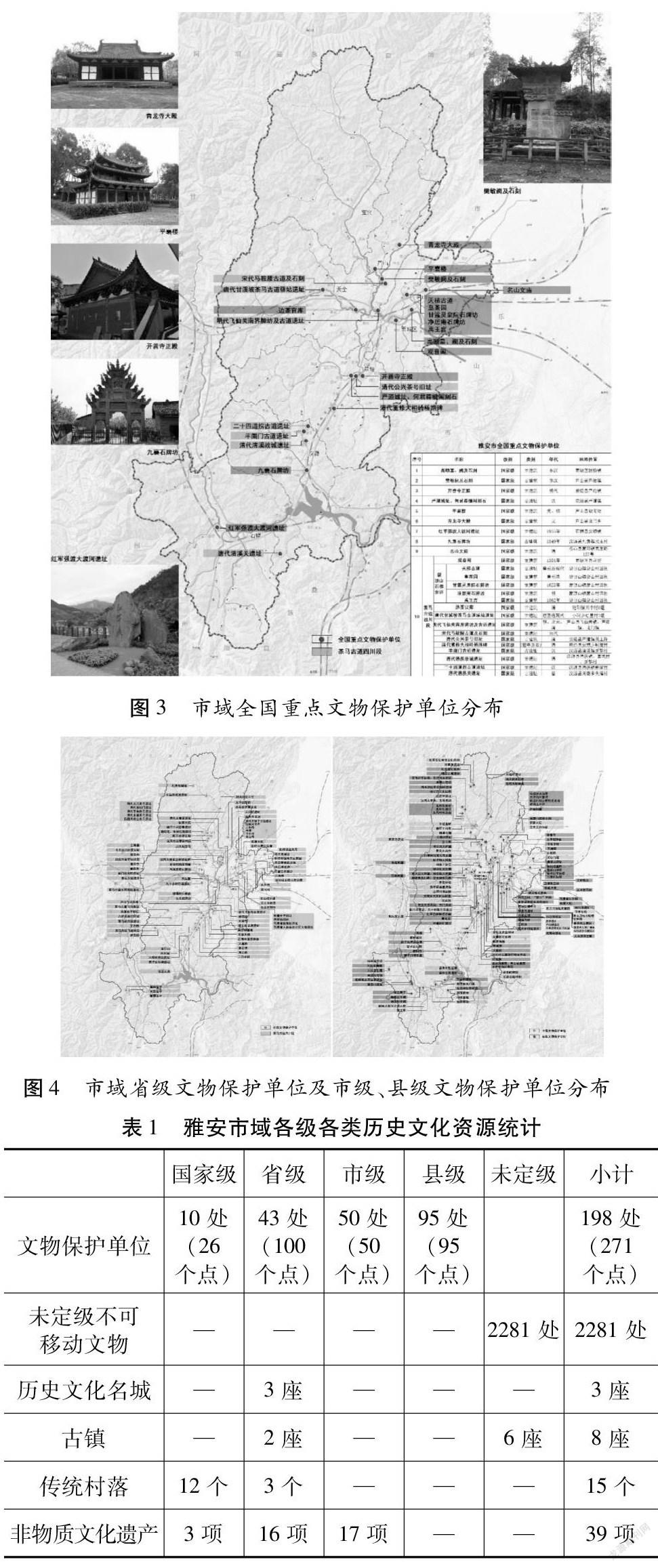

雅安市域范围内散落着数量众多的历史文化资源,具有分布广、时间跨度大、类型丰富,未定级文物多等特点。雅安市目前已经认定的文化遗产,最早可以追溯到旧石器时代的富林文化遗址,并且之后多个时期均有保有较高等级的实物遗存。境内有雅安(雨城区)、芦山、荥经3座省级历史文化名城;上里、安顺2座省级名镇,望鱼古镇、清溪古镇等6座特色古镇;12个中国传统村落,3个四川省传统村落(图2);市域共有2 479处不可移动文物,其中包括未定级不可移动文物2 281处,文物保护单位198处(271个点)(图3、图4)。从空间分布特征来看,名城、古镇、传统村落、文物保护单位等资源点较均质的分布在市域范围内,中心城区无明显聚集的现象。

此外,非物质文化遗产也十分丰富,目前雅安非物质文化遗产代表性项目,包含国家级3项、省级19项、市级17项,涵盖了传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧戏曲、传统体育、游艺与杂技、传统美术及传统技艺和民俗等。非物质文化遗产代表性传承人有国家级1人、省级21人、市级76人(表1)。

3.2.3 保护的被动性

目前历史文化遗产的保护与利用中,对雅安相关历史价值认识还不足,也未引起足够重视,大多是历史文化资源是点状的博物馆式为保护而保护,物质文化遗产与非物质文化遗产之间缺乏关联性,仅仅是单一项目、单一形态的保护,缺乏整体的策略及统领性的主题用以整合全域散落的历史文化遗存,也未能将历史文化资源与城市文化展示、城市特色塑造、旅游体系组织等结合,利用的不足也反过来影响保护工作在经济、社会参与方面的可持续性,保护工作难以有效推进,历史文化保护与城乡建设割裂甚至对立。

4 全域遗产观视角下历史文化遗产的保护与利用

随着习近平主席“文化自信”的提出,当中央对历史文化遗产的保护给予了高度的重视。如何使宝贵的历史文化资源得到充分保护的同时又能够传承复兴,是一个非常重要的课题。本文针对雅安的历史文化资源特征,从全域视角出发,探索性的提出以下几方面的保护利用体系。

4.1 评估遗产价值,细分文化保护区

纵观古今,雅安可谓为“茶马文化荟萃地、汉文化集中展示地、汉藏文化交流中心”,其中尤以茶马文化最具统领全域的主题性。雅安也是国内四大文化线路之一“茶马古道”上遗存最集中最具代表性的区域。历史上众多城、镇均因茶马古道的经济、运输活动而产生和繁荣。雅安现存的大部分古镇、古村和非物质文化遗产,都分布在茶马古道沿线,在该沿线上雅安的历史资源、自然资源与人文活动相互依存,为茶马古道的文明留下了众多见证;保存至今的芦山汉代石刻、墓葬、碑阙等历史遗存都代体现了较高的汉文化发展水平。到唐宋时期,雅安作为汉藏文化交流、商贸交流的门户,“茶马互市”兴起,一直到明清时期的“茶土交流”,茶马古道(雅安段)沿线各城镇均较为繁荣,沿线的边茶贸易不仅直接带动了雅安多个时期的商贸活跃、文化荟萃,而且也是促成汉、藏两个民族进行沟通联系并在情感、心理上彼此亲近和靠拢的主要纽带,至今依然具有较大的影响力和活力。

規划依托以上独特的茶马文化、汉文化、汉藏文化及不同地域的文化载体,将雅安全域的文化遗产保护划分为3个文化保护区(图5),即以名山、雨城、芦山为主的茶马文化及汉文化集中保护区,北部的嘉绒藏族民俗文化保护区,南部的藏彝民俗文化保护区,各区重点突出,文化鲜明。

4.2 以文化线路为主线,整合全域历史遗产

秉持对历史文化资源“应保尽保”的原则,规划深度挖掘与雅安特定的历史、地理和环境相对应的城市空间文脉和历史文化线路,并以文化资源的富集程度和拓扑关系为基础,以文化线路为主线,串联全域历史遗产。构建了茶马古道小路茶通道+康藏公路(G318)雅安段复合遗产廊道、茶马古道大路茶遗产廊道、突显红色文化的红军长征线路(雅安段)等3条线性遗产廊道(图5)。其中“小路茶”文化线路以古道(名山-雨城-天全)为主要路径的保护轴线,“大路茶”以古道(名山-雨城-荥经-汉源-宜东)为主要路径的保护轴线,沿线均串联重要的古镇、古村及古道、古驿站遗址、茶号等相关历史遗存资源。

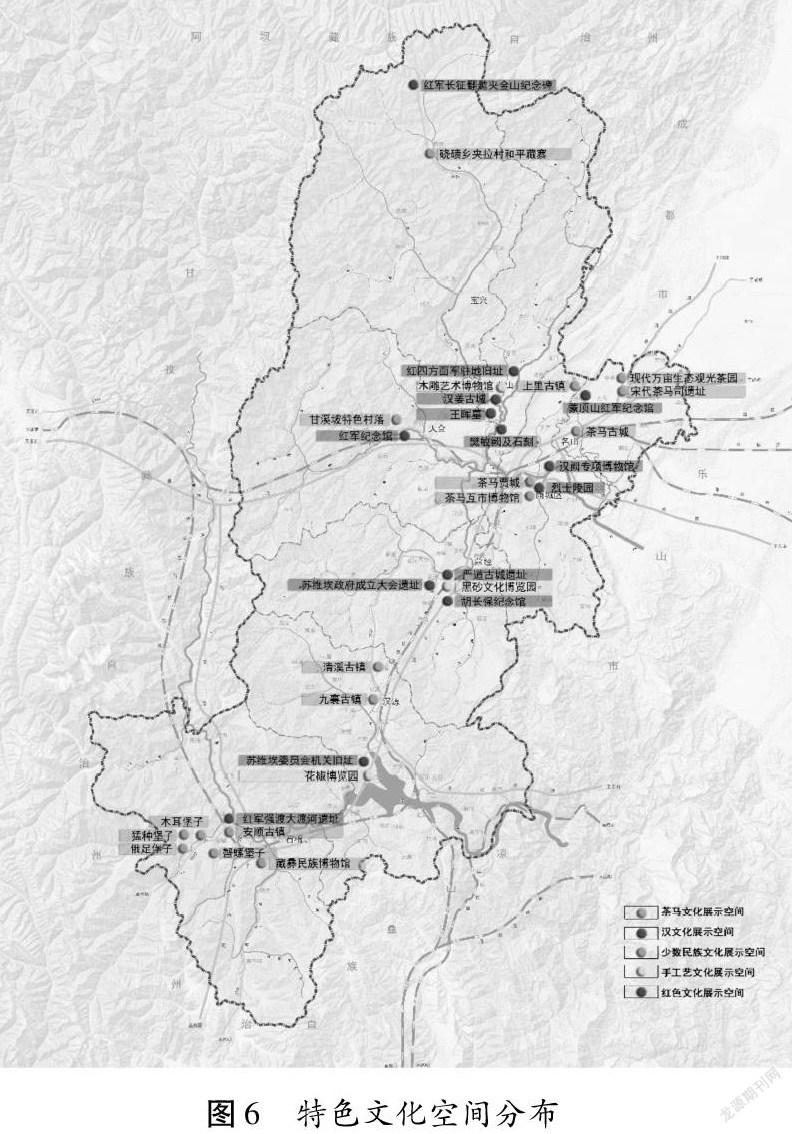

4.3 细分全域特色空间,强化文旅融合发展

践行“在保护中发展,在发展中保护 ” 的原则,将历史文化遗产传承复兴拓展到对城市空间特色的认知及空间特色组织中,并融入到现代城市公共空间体系中,与当前城市的经济发展、居民的工作及生活衔接起来。规划积极组织全域特色文化空间体系,根据不同的文化主题,设置特色文化地段(表1、图6),在每个特色文化地段中设置相关保护利用模式。

另一方面,发挥历史资源的优势,围绕历史文化主线,发展文化创意、旅游等绿色产业。加快“严道城址”“青龙寺大殿”“樊敏阙及石刻”等全国重点文物保护单位和传统村落、古镇等旅游景点的开发,实现老字号、茶号的复兴,鼓励挖掘和开发民间工艺制品、特色旅游纪念品、文创纪念品以及书籍等文学作品。以文化线路为基础,多措并举,结合文化、旅游等方式发展茶马文化重温之旅、民俗风情体验之旅、红色文化缅怀之旅等线路,让都市人走进古驿道、古镇、古村,让乡村焕发活力,真正实现文化遗产的创造性保护、创新性利用。

5 实施保障制度

5.1 建立监管协调机制

历史文化遗产保护工作是一项长期的任务,需要制定持续的政策和管理措施,持之以恒的推进并随着情况的变化而及时修正,同时它还涉及多个不同行政区和部门的管理范围,因此必须完善协调和监督机制。建议成立“雅安历史文化名城保护委员会”,负责名城保护各项工作的总体协调和监督,横向协调规划、文物、住建等各部门之间的工作,避免多头管理的弊端;纵向明确市、县、镇、村各级管理机构的工作重点和管理目标,明细各自职责,加入各机构的考核机制,保证保护工作顺利实施。

5.2 纳入统一管理平台

遗产保护工作是一项长久且复杂的工作,涉及要素众多,为保证规划的可操作性及延续性,需将保护规划的成果纳入到便于管理的信息平台,形成技术管理地方规范,以保证规划的可操作性及可实施性。

当前借助国土空间规划统一采用2000国家大地坐标系作为空间基准,1985国家高程基准搭建 “一张图”的基础信息平台,对接第三次全国文物普查的数据资料,将各历史文化资源数据录入该管理平台中,建立历史文化资源点的梳理动态维护数据库。其次,将保护规划成果全面融入到统一的规划管理平台,城镇开发边界外,强调各资源点整体自然及文化环境的保护及营造;在城镇开发边界内,重点启动控规优化、维护程序,以指导地块出让时的设计条件,相应完善控规技术标准和编制要求,并进一步明确城市设计编制中对历史文化遗产保护利用的要求,建立历史文化遗产项目转向审批机制,充分发挥规划指导和管理监督作用[7]。

5.3 强化公众参与

强化历史文化遗产保护观念,普及专业的保护知识,积极鼓励并合理引导公众参与规划编制、传统产业发展等及相关的各个方面,合理设计参与路线与方法,使延续城市文脉成为每个市民的责任、义务以及共同的价值理念、精神追求,让公众成为遗产保护的主体。同时举办大量文化活动,调动起广泛参与的热情,唤起公众对共同历史的记忆。

6 结束语

十八大以来,党中央高度重视文化遗产的保护传承,随着如今增量扩张向存量挖潜变革时代的到来,人们对文化遗产的保护力度不断加强,诚然,对于遗产价值的认识,保护方法也需要做新的拓展和探索,向系统性、整体性转变,改变以往资源类型各自为政的保护方式。本文以雅安为例,用全域保护的理念梳理了市域范围内丰富的历史文化资源,建立了全域遗产保护利用体系,探索促进历史文化资源保护与传承且具有可实施性的的管理机制,以期讲好雅安故事,长久传承雅安“藏区门户”独特的“文化基因”,践行文化自信。

参考文献

[1] 周立,岳博卿. 践行文化自信的聚落遗产保护與传承—以日喀则帮佳孔历史文化街区为例[C]//中国城市规划年会论文集,2019.

[2] 霍晓卫.全域视野下的历史文化遗产保护与利用[J]. 中国文化遗产,2019,(3): 44-50.

[3] 阳建强.基于文化生态及复杂系统的城乡文化遗产保护[J]. 城市规划,2016,40(4): 103-109.

[4] 邵甬,胡力骏,赵洁.区域视角下历史文化资源整体保护与利用研究—以皖南地区为[J]. 城市规划学刊,2016,(3): 98-105.

[5] 杨潇,张毅.城乡统筹背景下的成都全域历史文化保护利用研究[J]. 规划师, 2013,29(11): 94-100.