西南光影

——民国时期贵州电影放映史考察

2022-06-17肖艳华

肖艳华

近年来,重写电影史不断地在各个领域与角度推陈出新,从影像文本到制作放映等各方面涌现出了诸多丰富且新颖的学术成果。由于中国电影史中上海、北京、香港等已然确立的历史中心地位,使得大多数的研究主要集中在这些城市,虽然也有不少的学者在进一步拓宽电影史的基础上,引入了一些其他城市的影像历史考察,但也大都基于与上述城市较为密切关联的区域进行研究,如西南地区的城市几乎被湮没在这种“中心”极其凸显的电影史研究之中。中心化意识的研究视角,虽然能在较大的程度上反映出中国电影的主要历史发展与传播现状,但因中国不同区域在现代化发展、体验上存在较大差异性,一元化的视角并不能较为全面地呈现出中国电影整体发展特征。电影作为一种综合性媒介,它的传播与影响不可能局限于极少数的主要城市,它对中国其他的内陆城市或偏远地区亦产生了深远的影响,对这些区域的经济、文化发展起到了极为重要的作用,因此,对它们的电影传播现象考察能带来更全面的中国电影史审视。本文以“贵州”这一在历史上不论是地理位置还是经济文化都极为偏远的西南之域作为研究对象,以民国时期(1923-1949)的电影放映情况为研究内容,分析其电影放映历程的具体情况与特征,并对贵州这一时期的电影放映功能进行深入的探讨。

一、专业影院的出现:放映场所的空间演变

“贵州地处西南腹地,多山地,交通不便,与外部联系相对较少,加之历史原因,经济十分落后,和其他省份相比,在信息传递与交流方面,相对落后和闭塞。电影在贵州的发展因上述等原因,相比全国其他省份,发展缓慢”。20世纪20年代,在上海已经形成了电影的第一个发展高潮时,贵州才出现电影的放映。贵州放映活动“始于民国12年(1923年),区境私立南明中学校庆活动放映的无声影片(默片),内容为英国人拍摄的印度大象动物纪录片。”之后,在贵阳的一些教堂中,也陆续出现过教会主导的电影放映活动。直到1925年,贵阳出现了首个售票的公开放映场所,“今中华南路百货店老板刘源春,购进一部8毫米小型电影机,用手摇发电在该店楼上澡堂放映无声德国电影《鹰眼神探》,可坐三四十人,交钱即可进入观看”。刘源春作为贵州放映电影的第一人,成了当时给贵阳带来了文明洗礼的先行者。1925年的贵州虽还处于无电之时,但刘源春却已经购置了小型的发电机。他家位于贵阳大十字南端的大兴寺隔壁,是上下两层的门面房,楼下经营的是五金店。每到晚上,电灯不仅照亮着他家的店堂名面,还吸引了无数的贵阳人去看“稀奇玩意”。当发现小小的电灯就能带给人们那么大的兴趣时,他又引进了比电灯更新奇的无声电影。在放映电影后,他还开起了澡堂。澡堂虽然票价高昂,但是光顾者甚多。原因就在于“电影”的吸引力,“刘源春家的‘电影院’就设在家中一间约30平米的屋子里,安放三十来把椅子,票价定得较高,每券大洋五角,但场场爆满,后至者往往向隅”。

除贵阳之外,贵州其他地区的电影放映活动均较为迟缓,如黔北地区在1927年才出现了电影放映活动,“赤水县明华勋、湄潭县周利华以及遵义柏继陶几家私人影业放映无声电影和默片”,这其中,尤以明华勋的放映活动频繁,他在接触到电影后,认为电影放映对于当时闭塞的贵州各县域来说绝对是一种获取巨额利润的事业,于是赶赴上海购买了放映器材,并在重庆的影院中租借了一些无声片。由于赤水当时并无发电厂,所以他找来了合资经营者——表兄段碧荪一起购置了与电影放映机匹配的发电机,并“于1927年春节在赤水南华宫首次放映”。后来,他们将这些器材辗转于赤水的附近乡镇、县城进行放映。毕节地区放映电影出现在1931年,大定的刘云绩从上海购入放映机和发电机,在大定城内的江西会馆、两湖会馆等地以售票形式,露天放映国内外的无声电影。1935年,织金县城出现了外地人的露天放映活动,放映的都是默片。这种早期流动式的放映由于放映器材的笨重,且放映环境的不固定性,现场放映效果并不理想。不过,贵州当时绝大部分的县域地区都未接触过电影,因好奇前往观看的民众甚多。

据地方史料记载,1930年在大十字开设的明星电影院是贵州最早的专业私营电影院。但在《电影月刊》中曾提及,贵州早在此之前就已经有了较为正规化的电影院:“有一个叫着‘点明’的正式无声影院演过一会,但不久就因事停顿了,接着就有一些人组织一个叫着‘明星’的影院成立。”“据当时《民国日报》载:民国19年(1930),明星电影院租借黔明戏院房屋上映《呆中福》。”从这一史料记载情况来看,极大可能“点明”影院即是“黔明”影院。明星影院的设备与环境相较于其他大城市存在着较大的差距,虽然影院有近300个座位,但“既没有什么弹簧座位,又没有什么电气风扇或冷气御寒御热的东西”,因此之所以在初期能吸引大量的观众,不外乎就是垄断的唯一性与影片的娱乐性。不过,这种明星电影院主导贵阳市场的放映很快就被打破了。1932年,晶华电影院在贵阳市中山西路开办,在当时的贵州规模首屈一指,后改名为黔光电影院,最后改为金筑大戏院,院内光包厢就有20个。“金筑电影院临街向北立面为底层券拱长廊骑楼,观众大厅为叠梁举架传统结构,三面有楼座厢座,布局造型为中西合璧类型”。同年,群新电影院开映,设址于贵阳市南门街渣渣坡(今市场路口),以露天放映形式为主,一到冬季,观众便寥寥无几。于是,影商们筹集资金,合股修建室内电影院,将影院迁址至竹筒街(今筑同街),中途因内部经营矛盾又与金筑电影院合伙经营。1937年,中华电影院、青年电影院在贵阳相继成立,但经营时间都较短。1939年,“二四大轰炸”中,“当时贵阳的三家影院被炸毁”,这三家影院分别为金筑电影院、明星电影院、群新电影院。此次轰炸事件使当时的贵阳放映业几乎陷入停摆状态。1939年10月,贵州大戏院在贵阳市中山东路成立,由于片源不稳定,时映时停,后重庆片商胡心惠和其驻贵阳的代表戚文华以供应影片作为资本投入的形式入股经营。在保证了片源稳定的情况下,该影院营业状况较好,并在20世纪40年代改名为贵州电影院。1942年2月1日,贵阳大戏院在贵阳市白沙巷建成,其设备器材在当时所有的贵州影院中是最好的。贵阳大戏院老板戚文化与重庆各影业公司相交甚好,片源渠道稳定,在此之后,贵州省以贵阳大戏院为中心影院,一切卖座的、首轮的影片都是在贵阳大戏院放映。大中华制片公司的老板蒋伯英1944年在原址上修复了群新影院。1948年2月,群新又重新修建了新楼,进一步改善了影院放映设备。1949年1月,大华电影院在贵阳市商会(今富水中路)开映,由于前期片源来源困难,经营者赖永初亦找来了戚文华、胡心惠供片。后来,该影院由戚文华掌控。

据《贵州文化志》《遵义地区通志》《遵义地区志》与《毕节地区通志》记载,遵义与毕节是仅次于贵阳最早在贵州开设电影院的地区。1936年,张肇奎等人在遵义穆家巷开设了遵义第一家电影院——黔北电影院,备有约300个简易座位,但因片源来源困难很快就倒闭了。1937年,遵义人马绍康在遵义公园路建立了播声电影院,并首次放映了有声电影,轰动一时。播声影院曾反复变更老板,1944年12月因受“黔南事变”影响,当时的老板卢泽南将营业不佳的“湘江电影院”顶过来与播声合并,改名为“湘江大戏院”。1948年,贵阳大戏院的老板戚文华买下了“湘江大戏院”,并改名为“黔北电影院”,还从贵阳大戏院抽调了部分放映、场务、机务人员到遵义负责放映工作。毕节地区电影放映始于1931年,刘云绩在大方县城开始设置移动露天放映点,由于影片较少,营业萧条。1938年,王寿山在毕节城区的四川会馆开办了大中电影院,后因片源供给不足,不到一年就停止了营业。1940年,在毕节电报局的牵头下,几位商人合股在毕节城区的湖南会馆开设了新华电影院,经营不到半年就停业了。1941年,贵阳人兰克安联合毕节当地的几位朋友在原新华电影院的基础上重新开设了毕节大戏院,同样因为片源问题以及战争环境,一直处于亏损,不得不停业。除贵阳、遵义、毕节之外,其他地区的放映活动都比较零散且不定期,一般不具备营利性质。例如,册亨县1931年出现的放映活动是当地天主教堂神父私人的无偿放映,主要给教堂人员观看;又如,一些地方县城的富户也有购进小型放映机,也只在家里放映给亲友们和部分乡邻观看。

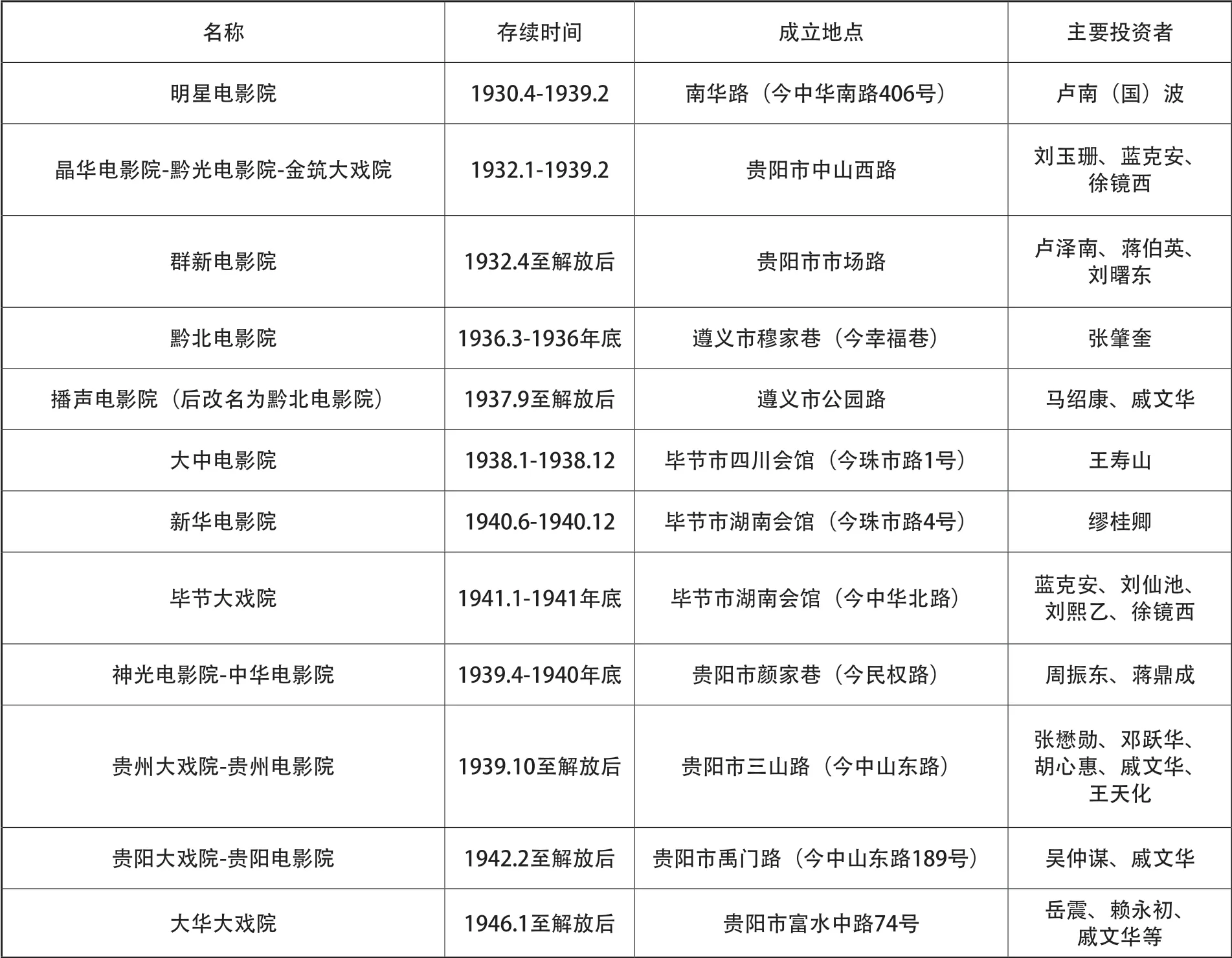

表1.贵州1930-1949期间主要的私营电影院

贵州早期的电影院座位都未编号,购票后直接入场,也无查票人员,观众不需对号入座。因此碰上较为欢迎的影片开映,观众入场甚多,为抢占好的座位常常引起秩序混乱,放映纠纷较多。“好座你即使坐上,有‘面子’的人来了你也得让座,所以一般人只能坐两边或前后。”这里的有“面子”人指的是官员、绅士、宪兵、警察、驻军头目等。直至1937年6月,贵州省新生活运动会第51次干事会议决定实施各影院实施观众对号入座的决议,影院才开始采取按票对号入座的观影秩序。总体来说,贵州20世纪30年代电影放映活动集中在贵阳与遵义两地区且时间较为固定。在1939年的“二·四”轰炸事件后,“全城被炸面积达市区的七分之一,空袭造成大火整整燃烧了三天三夜,全市因空袭死亡的人数达528人,重伤735人,炸毁了贵阳全市四分之三的商店”,贵阳的电影院不同程度地出现了经营困难的局面,部分电影院甚至直接关门歇业了(如表1)。在1949年解放前夕,贵州全省仅剩余五家电影院,其中贵阳四家(群新、大华、贵州、贵是生理学中许多人研究的一个问题。”整个三十年代,除上述几部影片外,“贵州主要放映的其他影片有《呆中福》《山东响马》《聪明的笨伯》《桃花湖》《玉梨魂》《黄陵之爱》、《流沙河》《珍珠塔》《铁板红泪录》《野草闲花》《恋爱与义务》《故都春梦》《姐妹花》《大路歌》《渔光曲》《国风》《碎琴楼》《红泪影》《白云塔》《空谷兰》《木兰从军》等,外国影片有卓别林的《淘金记》以及苏联有声影片《彼得一世》《大张挞伐》等”,内容多为娱乐、爱情、侠怪、战争等。1944年,贵阳大戏院开始放映彩色电影,如美国的《绿野仙踪》、苏联的《红宝

图1.电影《渔光曲》海报

二、从国内旧作到外国影片——放映内容的现实转变

1930年明星等电影院成立后,主要放映的无声片是《火烧红莲寺》和《荒江女侠》。1931年,明星影院放映了有声电影《一个红蛋》,这是贵阳放映的第一部有声电影,影片随后在群新电影院、神光电影院也陆续放映,是早期贵州放映最有影响力的影片之一。该影片由上海明星影业公司1930制作完成,讲述的是夫妻间极为隐秘的生育问题,“不能不说是一套特别的影片,全片中就是一个秘密,但并不是平常的男女秘密,……也石》。同年,贵阳大戏院还放映了郑君里的《民族万岁》,并重映了《日本间谍》一片且在贵阳反响热烈。中华电影院放映了环球影片公司的《神鹰万里》,但是这一外来片在贵阳当时并不卖座,“看国产古装片者,较西片倍数以上”。据统计,“1942年,全市共放映影片412部,外国影片189部。1943年,全市共放映227部,外国片有159部。1945年5月至1946年5月,全市共放映影片190部,外国影片占184部,国产片只6部。外国影片中,美国片172部,英国片2部,苏联片5部,印度片五部。这184部外国影片中,音乐歌舞片31部,军事片29部,传记片13部,社会伦理片13部,反法西斯片10部,武侠神怪片8部,滑稽片7部,神话片5部,童话片3部,历史片3部,卡通片2部。这些影片有一定教育意义的占35%,消极娱乐的占60%,其余多属低级庸俗或格调不高的影片。”

从以上的放映影片来看,笔者首先可以明确的是贵州由于地理位置偏远,几乎没有新片放映,都只放映旧作。20世纪30年代初期,贵阳大多放映的是上海等地20世纪20年代末期生产的影片,如《玉梨魂》《呆中福》等。此外,1939年就已在上海上映的《民族万岁》到1944年才在贵阳放映。这种放映的滞后性是由于贵州当时的影院没有列入电影发行公司的册子,不具备领片的资格,因此在片源上只能求助于较大的电影生产公司,或者附近省域的电影放映公司,来维持影院的正常放映活动。民国期间,贵州地区所映的片源主要来自于两个方面,一是电影公司代表供应影片,有“杨舫州代表明星影片公司供应影片,如《姐妹花》《银星幸运》等”;二是向重庆地区的影业公司租赁,“20世纪30年代贵阳放映的电影,影片多由重庆转租而来,有声片、无声片都有,皆是黑白片”。贵州地区影院的供片主要来自胡心惠的重庆联友影业社。他通过在贵阳设立办事处,委派代表戚文华、朱茂琪向贵州各影院提供影片,“片租高达三七开,影院三成”,并以此方式逐步侵占当地影院的股权。20世纪40年代中后期,贵州有“5家电影院逐步转入胡心惠与戚文华之手,此二人成为贵州电影放映界最有权势的大老板”。

其次是20世纪30年代的贵州电影放映活动,同样反映了武侠神怪影片的风潮不仅在上海如火燎之势,在内陆地区同样影响深远,并成了这些偏远地区第一次见识影片的率先之作。像贵阳明星电影院就是以放映武侠神怪片为主,如《火烧红莲寺》《十三妹大破能仁寺》就是其存续期间最受欢迎的影片。上海明星电影公司摄制的《火烧红莲寺》是最早进入贵州的影片之一。它在贵州各大影院都有放映且还多次复映,均观者如云,座无虚席,深受市民小贩的喜爱。“由于武侠影片是通过电影这一特殊艺术手段,加上特技摄影、机关布景等来表现的,所以即使不识字的小市民观众,也能够接受。”这种纯粹娱乐性的影片迎合了贵州当时教育程度普遍较低的民众,也投射出了贵州民众的观影心里——1927年革命失败后,生活在极其苦闷中的小市民心理,尤其是地处偏远、物资极度缺乏的底层民众,在愈发严峻的革命现实环境下,他们的不满愁绪无处发泄,而这类影片中的锄强扶弱、行侠仗义的英雄气概给予了他们一定的心灵抚慰。

贵州三十年代以放映国产影片为主,极少见外国影片,上映的卓别林与苏联电影也是以资产阶级批判意识为主,国外娱乐影片甚少。其实,这与1930年 “不怕死”电影事件有着直接的关联。1930年2月,派拉蒙影片摄制的《不怕死》在上海大光明公映,因其辱华内容而引发无数观者抵制。洪深在放映该片的影院登台发表演说,陈述该片的辱华实据:“(一)无中生有地侮辱华人是盗贼流氓,行为卑鄙、下流、野蛮、恶劣。(二)污蔑我民族无所不用其极,而犹以贩卖鸦片为主要情节。举凡《不怕死》的罗克所加诸怕死的中国人身上,以作反华的宣传、侵华的舆论。”经历了此次事件后,中国各地电检会加强了对外国影片的审查和禁映。贵州政府对此事件亦是高度重视,在对筑放映的影片进一步加强审查之后,还全文公布了电影院检查法,明确了有以下情形的影片禁止放映:“一、有损中华民族之尊严者;二、违反三民主义者;三、妨害善良风俗、或公共秩序者;提倡迷信邪说者。”1930年6月3日,贵州省明令撤销了省属的电影检查机关,电影直接由教育部等中央机关审查才能得以放映。在这种情形之下,贵州各电影院的经营者为保证正常放映营业,很少去租赁外国影片来放映。

20世纪40年代的放映统计数据极其明显地显示出了外国影片在贵州放映比重的不断增加,在1945年至1946年,仅190部影片中外国影片竟然高达96%以上。顾仲彝在《中国电影事业的前途》中对当时内忧外患的电影处境作了描述,“中国经过长期艰苦抗战,民生疾苦至于斯极,一切建设不但未曾开始,并且各种事业反倒倒退了十多年,中国的电影事业比之日新月异的欧美各国更是望尘莫及,落后到不可比拟的程度。”从20世纪20年代初期到太平洋战争爆发之前,美国影片都以绝对优势垄断着中国的放映市场。大平洋战争之后,中国沦陷区,如北京、上海、广州等城市的美国影片市场被暂时剥夺。在日军投降后,美国电影以更大的数量和更快的速度重新控制了中国的放映市场。1946年11月4日,蒋介石政府与美帝国主义签订了《中美友好通商航海条约》(即《中美商约》),将中国各方的主权出卖给美国,“随着‘中美商约’的签订,美帝国主义把美国反动落后的影片更大量地入侵中国市场”。“从1945年8月抗战到1949年5月上海解放这不足四年的时间内,单从上海进口的美国影片(包括长、短片在内),即达1896部之多。”这些数额庞大的美国电影不仅在上海占据放映的主要市场,也成了重庆放映的主要片源,而依靠重庆影片来源的贵州各电影院也几乎被外国影片所垄断。1947年9月,在重庆上映的美国影片《假凤虚凰》《出水芙蓉》也很快地从重庆流入贵阳放映。但是,这类影片的放映被当地影评人认为是一种资产阶级的生活精神腐化行为,值得警醒。

三、从娱乐化到教育主导——电影放映功能的重心转移

图2.电影《恋爱与义务》剧照

和电影作为一种舶来品的娱乐功能的引进相似,贵州各电影院初期放映的电影也大多以爱情片、社会片、武侠片为主。“‘联华’‘明星’这两个影片公司,是贵阳人最欢迎的!其次是‘天一’……至于影片曾经在贵阳演过而受欢迎的,如像:联华的《恋爱与义务》《野草闲花》;明星的《碎琴楼》《红泪影》《空谷兰》以及其他如像《白云塔》……等片都是!”这种放映局面,在当时引起了贵州政府的重视,认为贵阳的各大影院播放的影片过于娱乐化,不利于民风改进与国民素养提高,“省城内电影场暨各戏院,每为招徕顾客计,不惜放演诲淫诲盗及不正当之影片戏曲,以为时髦,至座位出入、尤复男女不分,殊于善良风格有碍,亟应禁止”。因而,贵州省政府敕令各影院所放的影片与所演的剧目,务必先将影片与戏目上呈给省公安局检查,必须确定内容是有益风俗的才准许放映,且在座位安排上,须男女有别,给以区分。此举措实施后,当地省公安局还不定期地派遣警察在各影院放映时段进行巡视,如发现有违反行为的影院,给予重罚。省内还加强了对放映工作人员素质的重视,积极组织电影放映人员赴京学习,“中央调各部队常务工作人员来京、开办电影放映训练班”。

在对影院娱乐化的倾向进行规范后,贵州省政府开始逐渐以一种主导的力量在本省引导电影的教化功能。1935年,贵州省教育厅成立贵阳民众教育馆和安顺民众教育馆。在1936年初,贵州省教育厅颁布了《民众教育馆暂行规程》,将全省划分为东、西、南、北、中5个民众教育区,分设若干民众教育馆,并在教育馆内均设了单独的电影教育组,主要放映戏剧与电影,以配合教育民众的相关政策。同年,省教育厅还指派了社教人员赴京学习电影和播音教育,以便更好地实施电化教育。国家教育部为了进一步推行电影的教育,对各省市购买电影设备、改善电影放映环境实施了拨款发放,并将贵州作为了当时的重点扶植地区,实行全额拨款,“首此项辅助全数者,有康、陕、甘、黔(贵州)、察、绥、甯、新、青等省十六区”。在中央的推广之下,各省市实施电影教育热情高涨,并以法令形式明确了各省市不以收费为主要原则的实施办法,“查电影为推行社会教育及辅助学校教育之利器,本部有鉴及此,业已设置电影教育委员会主持其事,所有训练放映人员及购机制片诸端,业经令知或正在积极计划进行之中,兹为督促普遍推行起见,特制定各省市实施教育电影办法”。在此国家实行电化教育的大环境之下,贵州电影院的放映情况也开始有了新的改变。金筑、群新、明星三家电影院在1936年发布了新的告知,“函各影院于放映前,先放映总理像三分钟,令观众起立致敬,以引起群众之深切认识”。

随着革命环境形势的不断严峻,贵州政府当局愈感电影宣传的重要性,于是将全民电化教育提上了具体日程。“查失学民众补习教育,及电影教育,播音教育等事业,因时势迫切需要,各省市教育厅局均经拟具方案送核,并已积极举办。”“我国现在之所谓电化教育,通常是包括广播和电影——电化教育系的课程亦以此两大门类为主,——电影又分为制片和放映。而放映者是要在民众中直接工作的,也可以称之为电化教育的实际施教人。”1937年11月,省教育厅任命刘仁安为贵州省教育电影巡回放映队放映员,并向省府呈报了在贵阳区域放映的第一教育巡回放映队开办申请,并提出经费预算,这一申请通过了省府委员的讨论。该第一教育巡回放映队在次年还抵达遵义城放映,紧接着还将放映区域扩展到了其他黔南、黔北乡镇。1938年5月,贵州省政府为具体落实好电化教育方案,“制定了‘民族教育巡回教车实施教学计划’,并购施教车2辆,配备发电机、电影机、扩声机、幻灯机、留声机、收音机、照相机,以及影片、幻灯片等器材,配备有主任、干事、司车、工役等人员,借助电化教育工具,在沿公路区域,对民众施教,同时进行抗日救亡宣传”。为进一步加强电影教育工作实施的规范性,贵州省教育厅第三科还开设了电化教育股,主要负责电影教育服务等相关事宜,并进一步划分了两个电影施教队的工作范围与具体内容。“本省特设实施电化教育组织,有巡回施教车一辆及电影教育巡回施教队二队,除第二队因省会人众,需要最切、特附设省立贵阳民教馆、逐日播放教育影片。”另外的第一施教队则在贵州的各县、乡、镇实施电影化教育,仅1941年期间,巡回十余个县,总行程一千多公里,受教人数超百万。

在解放前夕,电影在贵州仍然是作为教育宣传的紧要方式之一,“筑剧影院三日复业。减免捐税事,市府坚持救济教育等需要,须续微,问题一时难以解决”。在大量的美国电影侵袭下,贵州影评人也在疾呼电影的教育意义。1947年,米高梅的《出水芙蓉》在贵阳上映,遵义籍影评人肖之亮发表文章指出:“好莱坞影星们媚人的嫣笑、诱惑的大腿、富有吸力的胸脯这些观众喜爱的条件,所以打破了贵阳放映电影以来的卖座纪录。相反的许多外国片,无论在文学价值上还是演员的演技上均臻上乘的片子,在贵阳的观众面前,因没有低级趣味,可以不受欢迎。”“做影戏的人是赚钱的,看影戏的人是消遣,这种观念如果再不打破,影戏事业的前途,一定是不可救药的了!一定要看影戏的人是为了求得更远大的智识。”在当时电化教育亟须的背景下,贵州的高等院校也开始纷纷在课程设置中引入电影媒介进行电化教育,像当时的国立贵州大学(今贵州大学)、国立贵阳师范学院(今贵州师范大学)都设立了相关的电化课程,贵阳师范学院购置了美制的超8型电影放映机和各种影片用于电化教育教学。1949年5月,因经济困难等原因,省府决议撤销第一、第二电化教育巡回工作队和巡回施教队,官方主导的电影教化暂时被搁置。1949年10月1日,中华人民共和国成立。同年11月,贵州解放。至此,贵州电影放映事业重新进入到了一个新的发展时期。

四、贵州民国时期电影放映的独特性思考

(一)地理因素:成为制衡贵州放映业发展的首要因素

在中国电影史的早期来看,贵州的电影放映发展相较于其他的沿海城市或中部区域确实存在着难以逾越的差距性,甚至与周边省域湖南、广西、四川、云南相比亦存在明显的落后性。如从专业电影放映场所出现的时间来看,湖南早在1911年就出现了外籍商人的电影放映,“1911年,日本商人山本在城中开设小型电影院”。四川1914年也出现了电影放映,“1914年1至3月,邓述四、谢廉、张锡如等人从上海购回150部‘电戏’,租用大科甲巷观澜阁茶园放映。”与云南、广西相比,它仍然落后,“1916年,邓和风创办昆明最早的一家较正规的电影院——新世界影院”。“民国2年(1913年)广西都督陆荣廷在龙州仁义街武庙开办新龙戏院,每隔两三天售票放映默片。”导致这种滞后性的直接原因就是由于贵州历史上的先天“边缘感”,贵州作为单一省份的出现较晚(1413年),且是基于湖南、广西、四川、云南等边缘区域的合并而成。从某种程度上来说,它更像是“边缘的边缘”。在这种“不边不内”(即不处于国家边界地区亦不靠近内陆地区)的地理位置下,它在官方政治体制中长期并未获得重视,加之恶劣的山地环境,交通极其不便,1939年才出现了铁路,1944年省内仅有的一段铁路被国民党破坏后,直至解放,贵州才结束了铁路的空白史。而湖南1905年就通了火车、四川1927年出现铁路,云南更是由于特殊的边界位置,早在1910年,滇越铁路就已经全线通车。恰如马克思所认为的:“不同的公社在各自的自然环境中,找到不同的生产资料和生活资料。因此他们的生产方式、生活方式和产品,也就各不相同。”地理边缘导致了贵州电影放映的滞后发展,这是一种典型的地理决定论的反映。

(二)文化因素:电影初期经营放映场所的独特性

中国绝大部分地区的电影初始放映与戏院、茶楼是紧密相连的,在中国西南的大部分地区,这种情况仍然是如此。回看与贵州相邻的几个省域,“成都初期的电影演出主要是在茶园,私人公馆或戏曲演出间‘半戏半影半插映’。”“早期长沙的放映活动是以‘借居’方式出现的,‘老德香斋’作为茶楼不仅提供放映活动,同时也是早期长沙戏剧活动的场所。”“1917年由‘外沙三’(外号)等人合股买下坐落于‘牛车路’(今中山西路第五小学对面)的竹林深戏院,改为靖海戏院,经营10多年,放映电影或演戏。”而贵州电影放映的经营场所与它相邻的几个省域均不同,它是在“澡堂”环境出现的特殊产物。究其原因,还与贵州文化的特征有着直接的关系。贵州多元且杂的少数民族文化在一定的程度上弱化了汉族生活方式与文化艺术的影响,而茶楼与京剧指代的正是汉文化的生活形式与文化表征。“文化不是可观察的行为,而是共享的理想、价值和信念,人们用它们来解释经验,生成行为,而且文化也反映在人们的行为之中。”贵州历史上拼凑而成的身份,令它在远离政治场域的同时也间离了汉文化的传播,所以中原文化的戏院、茶楼等生活方式在贵州并不流行。但贵州温泉资源极其丰富,加之山地环境的湿冷,贵州人在明清时期就已经有了泡温泉、泡澡的休闲活动。“清康熙《贵州通志》载:‘温泉在县(新贵县)东九十里,地名杨郎坝,初出地热甚,可熟生物,稍远乃可浴’。”而到了20世纪40年代,贵州有温泉的地方就开始陆续有修建别墅、浴池等疗养场所,这也证明了贵州“泡澡”文化的形成有着非常重要特殊性。

(三)政治因素:军队放映是贵州电影放映推动的力量之一

“对于身处西南腹地的贵州来说,它的现代性初体验是一种不同于艺术审美文化的残酷体验,即战争被动性的卷入。”历史上,贵州的地理位置边缘性造成了它政治感长期的缺席,许久地游离在官方体制之外。直至20世纪30年代,中国革命战争格局的偶然失衡,贵州在特殊的现实格局中被拉进了革命空间中,获得了从未有过的政治意识关注。红军长征期间,中国共产党以“遵义会议”为标志获得了独立自主的革命领导权,也使得贵州在20世纪30、40年代成了中国革命的主要战场之一。军队在贵州的活动不仅仅带来了革命意识,还在某种程度上推动了贵州电影放映的发展,尤其是偏远山区的放映。1935年,为堵截经过贵州的中国工农红军,国民党派出军队从广西进驻都匀、独山等地进行军事部署,并在都匀地区放映电影。“抗日战争时期,国民党某炮兵放映过抗日战争的有声黑白新闻纪录片。”1941年,国民党军委政治部电影放映队也曾先后来到贵州,“在花溪、贵阳、遵义、都匀等地放映《坦克防御》《体育军人》《白云故乡》《东亚之光》《降落伞》《步兵射击》等影片”。“1944年,国民党43均汤恩伯部队某师部设在惠水县天主堂,曾放映数场无声电影。”从军队放映对贵州电影放映的推动力来看,不难看出,这是源于贵州作为战争空间的一种介入,从而提升了其在官方体中的政治存在感。

(四)经济因素:电影经营的去“商业性”与教化观念的极度凸显

通过考寻贵州的电影放映业,更清晰化了电影之于偏远地区的明智开化作用,亦从另一个角度反映出了绝大部分的西南小城中电影媒介发展的滞后与渴求。它的滞后不仅在于电影院出现得晚,且本地电影广告也极少,相比较其他区域电影放映的各种五花八门式的广告宣传,贵州地区的电影放映宣传不仅单一而且随机。

因为贵州早期电影院放映发展关键不是观众多寡的问题,而是是否有片源能够支撑起影院正常放映。这一点与相邻的四川相比有着极大的反差性,四川“1949年前电影放映的特点是:片商多于电影院”。而且四川地区和重庆市的发行机构就仅二十家,像二十世纪福克斯、米高梅、哥伦比亚等国外大型电影公司都均有设立发行处。在梳理贵州电影院的出现与发展中,可以发现绝大部分的电影院是因为无法租赁到放映的片源而导致经营难以为继,掌握片源的少数人成为贵州电影放映市场的主导者与赢利者。而电影的渴求除了体现在民众对电影放映趋之若鹜的观看心理之外,则是官方主导的电化教育实施。电影作为诞生在工业体制化下的媒介形式,其商业性是必然的属性。在贵州,由于其经济上的先天不足,反而在某种程度上弱化了电影放映的商业性,强化了其官方的教化意识。从这一点来看,电影放映确实成了这一地区开启新观念、新思想的重要途径之一。

【注释】

1贵州省地方志编纂委员会编.贵州省志·文学艺术志[M].贵阳:贵州人民出版社,1996:119.

2贵州省南明区地方志编纂委员会编.贵阳市南明区志(下册)[M].贵阳:贵州人民出版社,2008:979.

3同2,979.

4韩淑芳主编.老贵阳[M].中国文史出版社,2019:114.

5遵义市地方志编纂委员会编.遵义地区志·文化志[M].贵阳:贵州人民出版社,2004:160.

6苟克宏.在贵州放映电影的第一人[J].贵州文史天地,1994(03):50.

7筱雄.贵州的电影[J].电影月刊,1933(27):24.

8贵州省地方志编纂委员会编.贵州省志·文化志[M].贵阳:贵州人民出版社,1999:355.

9贵州省地方志编纂委员会编.贵州省志·建筑志[M].贵阳:贵州人民出版社,1999:113.

10佚名.Bombers Damage Kweiyang[N].The North-China Daily News(1864-1951),1939.3.22(3).

11同5,163.

12胡梦华.黔史纵横.[M].贵阳市图书馆藏书,2012:281.

13根据《贵州省志·文化志》《贵州省情》《贵阳市志·文化志》《贵阳市志·社会志》《遵义地区志》《毕节地区通志》整理。

14佚名.一个红蛋:皇宫正在映演[N].《大公报(天津)》,1930.11.4(8).

15根据《贵州省志·文化志》《贵州省情》《贵阳市志·文化志》《贵阳市志·社会志》《遵义地区志》《毕节地区通志》整理。

16佚名.影剧情报[J].今日电影,1944(20):6.

17贵阳市志编纂委员会编.贵阳市志·文化新闻志[M].贵阳:贵州人民出版社,2012:133.

18同8,355.

19贵阳市志编纂委员会编.贵阳市志·社会志[M].贵阳:贵州人民出版社,2002:354.

20同8,355.

21同8,355.

22程季华.中国电影发展史(第一卷)[M].北京:中国电影出版社,2017:136.

23戴公亮.忆《不怕死》事件[J].载《洪深——回忆洪深专辑》[M].北京:中国文史出版社,1991:75.

24佚名.公布电影检查法[J].《贵州省政府公报》,1930 (46)11.

25顾仲彝.中国电影事业的前途[J].电影杂志(上海1947),1948(7):2.

26同22,161.

27同22,161.

28筱雄.贵州的电》[J].电影月刊,1933(27):24.

29佚名.检查电影改良戏曲[J].贵州政府公报,1931(80):15.

30佚名.电影放映班开学[N].民报,1935.10.5(2).

31佚名.教育部决定拨款辅助各省市电影教育[N].中央日报,1936.10.26:8.

32佚名.各省市实施电影教育办法[N].申报,1936.8.24(13).

33佚名.函告知电影院遵行决议案由[J].贵州新生活活动促进会会刊,1936(创刊号):162.

34佚名.贵州省政府训令教参字第一四一号[J].贵州省政府公报,1937(64):21.

35舒新城.电影放映问题(一)[J].中华教育界,1947(2):46.

36贵州省地方志编纂委员会编.贵州省志·教育志[M].贵阳:贵州人民出版社,1990:638.

37贵州省教育厅编.贵州省社会教育报告[M].贵阳:贵州教育厅出版,194:11.

38佚名.贵阳专电[N].大公报(上海),1946.12.4(2).

39肖之亮.对《出水芙蓉》与《假凤虚凰》的影评[N].贵州日报,1947.12.31(4).

40佚名.电影站在什么地方[N].时代剧影,194.1.15(8).

41睢人源.“文夕大火”前后:长沙早期电影放映业兴衰(1905-1938)[J].北京电影学院学报,2020(12):112.

42安燕,白艳丽.早期四川电影放映地形图——基于方志的考察[J].电影评介,2020(12):1.

43车辚.民国昆明电影放映业的发展[J].云南艺术学院学报,2009(4):48.

44刑永川.民国时期广西电影传播初探[J].文化与传播,2016(12):36.

45马克思.恩格斯.马克思恩格斯全集(第23卷)[M].北京:人民出版社,1972:390.

46同42.

47同41,111.

48刑永川.民国时期广西电影传播初探[J].文化与传播,2016(12):35.

49[美]威廉·A·哈维兰.文化人类学[M].瞿铁鹏,张钰译.上海:上海社会科学院出版社,2006:36.

50贵州省地方志编纂委员会编,贵州省志·名胜志[M].贵阳:贵州人民出版社,1987:199.

51肖艳华.一种泛中心化的影像表达——以贵州电影为个案的考察[J].电影文学,2021(15).

52黔南布依族苗族自治州史志编,黔南布依族苗族自治州志(下)[M].贵州人民出版社,2007:687.

53同8,355.

54黔南布依族苗族自治州史志编,黔南布依族苗族自治州志(下)[M].贵阳:贵州人民出版社,2007:687.

55四川省地方志编纂委员会.四川省志·文化艺术志[M].成都:四川人民出版社,2000:413.