流动于传统、现代与革命之间:上海城市银幕空间呈现的色彩谱系与未来面向

2022-06-17郑炀邓然

郑 炀 邓 然

晚清上海开埠后,五口通商的客观地区环境迅速生成杳杂缤纷的城市景观,洋场与海派的交相辉映,本土与世界的相互融合极为深刻地影响了上海的城市消费与工商发展,促使上海地区在城市功能与地位的转型过程中,逐渐焕新为摩登的国际化大都市。直至抗战结束,有“东方好莱坞”之誉的上海,一直是国内电影生产与电影消费的主要场所,甚至在亚洲范围内亦属首屈一指。因此,银幕中的上海城市形象书写成为中国电影最具辨识度和最具影响力的地域形象之一,并在各个时代承载和反映了不同创作内涵或主题。总之,上海的银幕形象表征嵌入在中国电影发生发展的文脉之中。

上海城市空间中的娱乐、政治与市民生活共同指向了一种双重形态的城市模式。上海娱乐空间由南向北跨越了洋泾浜,落户于公共租界区,共同构成上海城市中的娱乐“现代性”。有反映绅商雅士、店员学生趣味的园林、游艺场,以及汇集三教九流、引车卖浆之徒的茶园、戏园,还兼具城市中摇曳着灯光的舞厅、电影院等摩登都市的空间。在城市居住环境方面,法租界内隶属上流社会的花园洋房、中产阶级或市民阶层居住的新旧式里弄,以及“三湾一弄”内底层贫苦民众栖身的棚户区,成为早期上海影像居住经验的原始摹本。人口结构的高度异质、空间结构的差异化与“一市三治”的政治格局,使得电影与上海互为叙事表里,从而在影像内空间生产实践中突显了上海银幕形象在时代横向上的多元性特征。其次,自开埠以来,上海城市区划几经调整,治权数度转移。解放后的城市改造浪潮中,上海以曹杨新村为代表的工人新村建设运动,在改造资本主义大都会的旧上海的同时,努力生产着一种代表社会主义的新空间。改革开放后的新一轮城市建设又营造出别样的现代化城市空间。因之,上海城市空间在不同历史时期的数度扩张与转变,决定了上海的银幕形象在纵向上具有多样性特征。所以,上海的银幕空间生产在这一意义上,就不仅仅是一种单纯的被改造客体,而且还包含了各种空间形象之间共时态的相互并行、接纳或者排斥的关系。

即使如此,若以历时性视角对上海银幕形象进行考察,仍能够提炼出这一形象系统的主要表征方式,亦即上海城市形象的时代主流。当然,这不意味着将上海的银幕形象简单化或庸俗化。因为,在任何社会或任何生产方式下的空间表象,都会显著体现出统治群体以知识话语或意识形态介入空间构造的因素。所以,这个主流形象与中国电影在不同时代的不同主题表征基本同步。旁证是,当我们将视野放大到域外,可以发现中国香港、台湾电影和西方电影在对上海进行呈现时,它们常能够将纷繁复杂的上海形象类型化、程式化,形成特征更加显著但略显板滞的上海城市银幕景观。接下来,本文试图通过对中国电影史上的典型上海银幕形象进行考察,意在阐明各种形象内外的文化意涵及其生成的文化机制,并指向一种兼蓄包容意义的“红色”上海银幕形象建构的未来可能。抗战时期上海一批以“隐退”选择为主的文人的社会历史心态。该著以“灰色”来修饰精英阶层模糊的政治立场,以及他们在面对外在与内在双重压力下的处世态度。无意间,

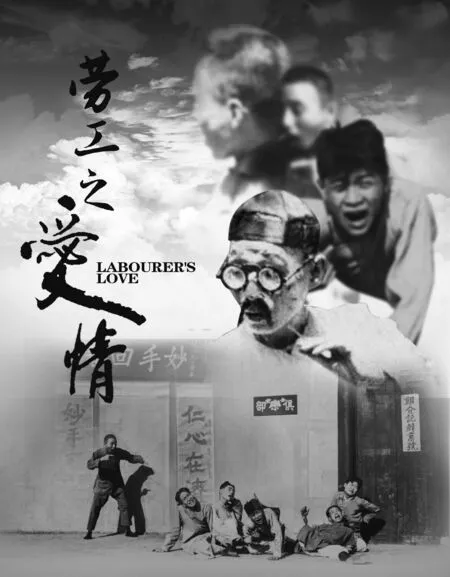

图1.电影《劳工之爱情》海报

一、“灰色”:现代性与进步话语的并立

傅葆石的《灰色上海》曾聚焦这一时期的上海被涂上了“灰色”基调,似乎和人们对“旧上海”洋场中的五光十色印象大相径庭。

正如任何一种银幕空间实践本身并不会将抽象领域的意义显露在表层一样,“旧上海”时期的影片当然不会把自身建构成“旧上海”,因为这一话语表征生产于具有历时性的银幕空间之中,它无法对自身以“猎奇”与“回顾”的视角来审视。以现存最早的中国电影《劳工之爱情》为例,片中所展示的上海市民生活和娱乐空间即处于平视视角。虽然影片缺少对城市全景式的展现,但在这个“洋泾浜”(Pidgin)风情显著的狭小弄堂空间里,长衫与西式礼帽、本行与外行、一楼的生活空间与二楼的娱乐场所等对比,显示出本土与世界、传统与现代之间较强的文化张力。

这个张力的社会背景是近代上海人口的迅猛增加,上海开埠时仅有50余万人,及至1915年,这一数字翻了4倍。同时,租界向华人开放后,租界内华人人口亦增长迅速。伴随着人口和文化、习俗迁徙的运动所带来的显在结果就是,作为都市的上海无处不在地体现着上述那两组张力,即便是身处弄堂中的市民也无法免于受其影响。在不朽名作《神女》中,阮玲玉所饰演的妓女身份,本来可以使镜头穿梭于那些充满“现代性”的场所时更为便利,但导演吴永刚却让摄像机角度忽然下沉,聚焦在人们来来往往的皮鞋之上。这个低视角的运用虽可以被解释为艺术创作上的考量,但是我们无法忽略摄影机对这种混杂空间进行“分层”表述的意识。或许是为了保持影像风格的同一性,女人的生活空间不停地穿梭在一个又一个古典而传统的弄堂之中。此时,浮夸、繁华的上海都市景观,仅仅在想要强占女人的流氓脑海中,与她的“媚态”通过二次曝光叠印在一起。

这种类似的例子可以一直列举下去,但倘若那样,似乎会使人们误以为银幕上的上海“现代性”一直包裹或隐藏在传统空间的外壳之下。但是,先将这一范式阐明,有利于我们在第二部分的论述。事实上,更多的早期影片选择将上海都市的现代性景观显露于外,并且没有单纯将景观当作一个具象的客体,而是试图像居伊·德波所说的那样以景观为纽带来重构人与人之间的社会关系。无论是保守的还是进步的电影人,都曾尝试利用这一关系通过银幕来重塑现实,体现了他们以作品展示表现空间(Representational Spaces)的自觉性。同样由阮玲玉主演的《野草闲花》,导演就将当时蜚声沪上的“新世界”游艺场摆在了最突出的位置:歌女在这个富丽堂皇的地方与富家公子一见钟情,也同样在这里被利欲熏心的雇主强迫登台表演,但最终却得以与富家公子重修旧好。我们暂且无意分析语言上“新世界”的双关意味,只是意图指出:“新世界”作为当时上海现代性特质最显著的场所,这一空间表象(Representation of Space)吞噬了一切意欲颠覆其象征的资本主义现代性秩序。故而,身世凄惨的歌女在这一空间的作用力下,帅气的富家少爷才得以匍匐在地乞求原谅,献上他的“真情”。

对于进步电影而言,在20世纪30年代的左翼电影运动中,创作者则更倾向将上海的都市性作为批判的对象,而不会像《野草闲花》那样显得保守。这时,银幕上的空间实践就更加不会被误认为是一种简单的造型技巧,他们的强烈目的在于质疑、瓦解或者颠覆依靠统治集团通过空间表象所构建的意识形态。对于当时的左翼电影人而言,电影是与国民党的落后意识形态进行斗争的工具,他们需要用电影来揭露国民党的腐败官僚统治,宣传反帝反封建的中国近代历史主题。例如,著名左翼影片《马路天使》的开篇,一幢高耸入云的大厦显示出都市环境点缀的“天堂”以及深藏于地表之下的“上海地下层”之间的对立关系。而且,生活在“地下层”的人们若是想要通过近代机械工业的产物“电梯”攀上大楼,来与掌权者进行协商或者达成某种和解,就注定了他们最终将要面临分别或者死亡的命运。

当然,并不是所有进步电影都会将这种空间批判立场以如此尖锐的方式展现出来,还有一些进步影片在指涉上海城市空间现代性时,会采取更诗意与充满暗喻的方式。因为空间实践中的主导权力对异己权力的排斥和消灭常常掩盖在合理的外衣之下,这就决定了进步电影的斗争方式可能会选择更委婉和迂回的策略。“电通”公司的《都市风光》就将上海城市空间当成了这样的一个“想象的能指”,成为寄寓斗争意识的表现性场域。这部影片中的“乡下人”透过“西洋镜”看到了令人炫目、流光溢彩的上海城市景观,地标性建筑在一组快速剪辑的蒙太奇中分外显眼,闪烁的霓虹灯看板在汽车车窗视角的运动镜头中不安地跳动,寓示着即将进入这座城市生活的他们同样将在这里遭遇传统与现代之间的二元对立所带来的撕裂与挣扎。影片的结构本身就是富有寓言性质的,这些人在上海遭遇略显悲剧的戏谑命运之后又回到了他们最初看“西洋镜”的那个火车月台,跳起了欢快的舞步——这里用影像类比了中国那句用来形容人生的古老谚语——上海城市空间的繁华绚烂与致幻诱惑不过是一场“镜花水月”。

二、“红色之外”:都市现代性的放逐与冲突

如果说解放前上海都市的现代性或多或少还暗含一些“先进文化”意义的话,那么新中国成立之后这种意义上的现代性则在影片中被明显地遮蔽了。或者,创作者们以俯仰秩序颠倒的方式将其放置在正统话语的对立面来进行批判。这一转换,必然会对银幕中上海城市空间的建构方式产生深刻影响。一般而言,史学家常将1949年当作中国电影发展泾渭分明的分水岭,这一点毋庸置疑。但是,从银幕中上海都市现代性的隐褪与渐显层面来看,新中国的人民电影一定程度上也继承了将“现代性”隐藏或包裹在传统空间外壳之下的方法论,或者将传统空间置换为这一时期处于绝对主流地位的革命话语。换句话说,此前“传统性(落后)/都市性(先进)”的二元对立已演化为“都市性(落后)/革命性(先进)”的图解。从这一意义上延伸,则可发现都市空间与“非道德”之间的等式,已然被都市空间与“非革命”的等式所代替。“由于种种历史原因,上海文化本身的内在矛盾未被尊重和认识。相反,发展现代化大城市的内在要求往往被指责为‘资本主义’倾向而受到抑制。”自然而然,上海依靠殖民经验建立起来的都市文化,很快被放逐在红色的人民电影光谱之外。

图2.电影《女理发师》剧照

但是,这并不意味着上海银幕形象意义的消退。相反,这一范式的建立恰恰指向了此种银幕空间发生了类似哈贝马斯所说的从公共空间向公共领域(Public Sphere)过渡的转换。当然,我们无须苛守理论家在建构公共领域这一概念时所坚持的资本主义社会前提,而是在结构上认定在这个银幕空间中发生的价值传导,已然变成了沟通国家与社会之间的公共空间纽带。更重要的是,电影所生产的社会公共舆论所不断论证的正是政治系统的合法性。上海都市空间中的“现代性”,亦是在这一过程中被推向了革命正统观念的对立面。以电影为中介,国家与社会之间缓冲地带被弥补,因此无论这一地带所发生的行动是试探、协商还是冲突,它都不会对国家或者社会产生真正意义上的威胁或破坏。这样一来,银幕中的上海都市“现代性”即使处于被批判或边缘的位置,也不会对客观空间中的上海产生实质的影响。毋宁说,这种被批判或遭到边缘的上海都市“现代性”成为在国家与社会之间实现价值传输与沟通的有利条件。这正是《关连长》中的整座上海城市都处于等待南下的解放军来拯救的境地,被火灾包围的幼儿们必须被说着山东方言的关连长所救出的原因,也是上海电影创作者此时对自身文化境地的体认。

然而,在这个空间客体倾向被象征性使用的语境中,如果上海都市的“现代性”遭到流放,那么又是何者来填补它所留下的位置?城市景观又将如何在银幕中呈现?革命性在国家意志的干预下是否会立刻替代“现代性”占据显要位置?可以看出,一些影片采取了利用表现传统和新兴空间来掩盖、遮蔽“现代性”的方法,这与上文所提及的《劳工之爱情》十分类似,而不同的则是二者的政治、文化出发点以及对待传统与现代之间文化张力的态度。严恭导演的《满意不满意》中认为当服务员就是“伺候人”的主人公最终受到教育,得以把“为人民服务”牢记心头,这一处理方式即是将资本主义消费社会的历史语境置换为社会主义行业平等的现实状态,而提示历史语境存在的意象恰恰是“松鼠桂鱼”“阳春面”等传统上海美食。消费主义在这里不可思议地成了连接传统与“现代性”之间的中间节点,甚至使二者从对立侧归向了同侧。相似的还有《女理发师》,被称作“剃头匠”的理发行业在片中得到了社会主义制度的“正名”。影片展现了已然历经社会主义城市改造的新上海,外滩建筑群在片中只剩下了一尊用来隐喻“夫权”的雕像,这意味着曾经是上海都市“现代性”最佳表征的地标性景观的意义已被重新嫁接。值得注意的是,女理发师一家仍维持着最原始的作息方式——利用公鸡打鸣报晓来提示时间——这或许恰是空间现代性遭到意义重新嫁接之后发生的矛盾。

从某种意义上而言,传统性确实可以跨越“现代性”进入革命语境之中,因为《女理发师》的批判目标可能既非“现代性”也非“非革命”,而是残余在人们脑海之中的封建思想——韩非饰演的丈夫宣称他宁愿“梳辫子”也不剃头。从而,传统与连接“现代性”的消费主义都在这里被划归同一阵营。处于革命性对立面的要素增加了,这便使它们之间更容易显现出冲突的特质,那么前述的那种遮遮掩掩的方法就未必行之有效。例如,《不夜城》批判的是资本家剥削工人剩余价值和非法牟利、《霓虹灯下的哨兵》中解放军战士们必须抵抗资产阶级“香风毒气”的诱惑,《年青的一代》将布尔乔亚式的生活情调与人格和道德品质挂钩。不必说,这些上海都市的“现代性”批判都十分尖锐。尤其是上海电影制片厂的《年青的一代》所体现的自我反思意识,与当时历史环境中盛行的“自我批评”之风不无关联。这种对都市“现代性”的反身性批判,若参照前文所述的《关连长》,则可以发现十七年间上海电影人在都市空间体认上的功能性转调。

三、“荧光色”:从知觉经验到“舞台装置”

年湮日远所带来的历史景深,使人们越来越难以透过模糊的滤镜去寻找历史景观内部的意义。中国近代史中的上海,由于其城市形成过程的复杂性,使它成为电影用以制造“梦境”、制造“无意义”景观的绝佳空间。一时间,“旧上海”成了一个充满诱惑力的场所,马路、酒吧、电车、霓虹灯、游艺场、旗袍、黑色风衣等演化为表征上海城市的符号。

但是,结合这一时期的创作者的身份背景来看——大多来自香港地区和台湾地区,似乎这种对上海的表达又不成为问题。因为这些形象和符号系统,不过是他们自身曾经在场的想象性投射。同时,若是我们同意作品的意义只有通过作品本身才是可明确阐述的,那么关于20世纪70年代至21世纪初期前后中国大陆、香港地区、台湾地区的电影创作中的上海银幕形象建构,就不能完全被看做是“程式化”“刻板化”的机械复制。正是由于这种理论上的纠缠,使我们更愿意用“荧光色”而非某种特定的颜色来概括这个阶段的上海银幕形象。

所以说,我们仅能承认这时银幕中的上海呈现出了某种“架空”特质,但这种特质只不过是我们审视过去的回溯视角所带来的。尤其是当我们在重读20世纪70年代前后港台电影作品之时,不应忽略这些创作者青年时期的上海经历。张彻的《马永贞》开创了“上海滩”戏码的先河,贡献了他的“暴力美学”代表作。片中的外白渡桥、沙逊大厦、十六铺码头和充满民国风情的戏园为马永贞这一悲剧的英雄人物染上了一层“血色浪漫”,突出了影片的风格化和故事的传奇性。早年曾有上海经历的张彻此时不知不觉间完成了以香港影像塑造上海空间的“地缘漂移”,把上海的银幕形象引介至香港电影之中。对于张彻来说,这或许是一次略带个人怀旧性质的影像实践,但更关键的成因则是20世纪40年代末期香港与上海之间的电影资本和人才转移,不仅使香港在“六七十年代彻底替代上海成为新‘东方好莱坞’”,也令香港地区影人的创作经验中都潜藏了一种“上海记忆”。他们关于上海经验的知觉是直接且统一的,因此反映在影像内容与空间上的形式就具有一致性。若借用梅洛-庞蒂的理论框架来看,这一系列以上海“租界-孤岛-沦陷区”为背景的影片,以及影片中对上海城市空间的再塑造,实际上就是通过这些南下影人动荡漂泊经验中“我者”与“他者”躯体之间的内在关系而生成的。从这一意义上来说,这些看似刻板的空间意象就并非是“无意义”的,因为它们与这些影人所经验的肉体知觉相联。这种知觉经验(Sentient Experience),之后也在关锦鹏的《阮玲玉》、侯孝贤的《海上花》中得到了传递。

然而,此后借助更广泛的大众传媒电视的力量,香港TVB出品的电视剧《上海滩》将这样的经验进一步强化。它引起的“万人空巷”的收视狂潮伴随着人们的快感、愉悦与神往,结果将“旧上海”的标志性城市空间景观作为一种程式化的美学意象固定了下来。受此影响的影片不胜枚举,即使是张艺谋的《摇啊摇,摇到外婆桥》和陈凯歌的《风月》亦未能“免俗”——中西合璧风格的上海城市空间已然变成了黑帮角逐和火拼的舞台。可见,在以制造“梦境”与顺应观众的审美习惯来追逐商业效益的电影娱乐工业之中,从文本和意象之中抽离意义并非难事。另一部以马永贞为主角的影片《恶战》光是从片名就大概能推测其主要内容了,而且影片在片头处还用字幕宣称“1930年的上海,这里只有一个道理,弱肉强食”,“铁掌门”“斧头帮”等江湖帮会在上海滩不可一世。《罗曼蒂克消亡史》中的上海都市也仅仅是展现“罗曼蒂克”气质的布尔乔亚式生活的容器。这种上海城市空间建构的范式虽然已沦为一种简单的“舞台装置”,却颇受观众欢迎,并在近二十年的谍战、黑帮、抗战、商战等多种类型或题材的影片中屡见不鲜,或已成为流传度最广、最深入人心的上海银幕形象。

不过对于曾经到过或者如今生活在上海的人们来说,这种“上海滩”式的上海城市银幕景观无异于虚妄的“异空间”。他们即使向往布尔乔亚式的生活情调,也不可能无时不刻在担心遭受帮派分子的袭扰。另一方面,在改革开放和社会主义市场经济改革的浪潮下,都市现代性的复苏对人的“异化”又是一个常常潜藏在银幕内部的题旨。《股疯》中沉迷于炒股赚钱而险些导致家破人亡的女性经历就极具批判力量。影片中熙熙攘攘的大世界天桥、东亚饭店、人民广场、肇嘉浜路展现出现代都市不同寻常的诱惑力。从香港地区来上海的“表弟”则是一名投资商人。上海似乎又重新变回了“冒险家的乐园”。虽然有人因炒股大发其财,但是我们仍能够看见片中有许多人居住在上海城市中心周围那些从属性的、被分割开来的空间,人与人的差异又因财富的重新分配被强调出来。对于那些身处不同层次居所之中的人们,重置他们之间人际关系的恰是那个位于抽象空间之中的“看不见的手”——股票。这一被资本逻辑支配的压抑性空间,解构了那些本来美好的社会关系。这也正是《姨妈的后现代生活》中那位拜倒在“现代性”的石榴裙下的姨妈最终选择以“后现代”的方式逃离上海的缘由。

四、“灰色”与“荧光色”之后:红色上海银幕形象建构的未来

毋庸置疑,若是以颜色为符号对近代中国进行修辞,那么最为显眼的必然是红色。当代中国的颜色符号指向了极具民族性与革命性的红色。在中国的“红色地图”中,上海是中国无产阶级革命的摇篮、左翼文化运动的重镇,庞大的城市体量和五方杂居的城市布局形成了红色政权得以发生发展的客观环境。多数以上海为背景的左翼电影运动曾经几乎确立了一种上海银幕形象的红色修辞系统,但却因国民党的排挤与抗战全面爆发中断了这一进程。

因之,颇为遗憾的是,在中国电影目前的上海银幕形象谱系之中,却无法有效地将“红色”系统单独提取。最为直观的原因,就是“灰色”“荧光色”的银幕形象谱系占据了历史进程中的大部分篇幅。具有鲜明上海特征的城市文化要素,即便在主旋律电影中也是“灰色”或者“荧光色”的。且看,电影《开天辟地》中,上海都市的特征要么被压缩为外白渡桥、电车、轮船等惊鸿乍现的文化地标,要么遮蔽于大量的室内场景与夜景中——革命事件发生在灯红酒绿的、现代的北京“新世界”,却每每隐于上海这座国际大都市的黑夜里,分别指涉传统与现代的京沪双城之间形成了一种有趣的文化张力。另外,《红色恋人》中的上海都市地标亦成为特定时期奇特爱情发生的背景板,“红色”成了“恋人”的定语而非前提,革命叙事在洋场的景片下欲说还休。《秋之白华》中,象征上海都市文化的电影院却同样转瞬而过,传统戏园取代了电影院这一更受知识青年喜爱、更为普及的公共娱乐场所,成为杨之华与沈剑龙久别重逢后的约会场所。另外,西餐厅这一现代性场所成为衬托主角爱情的背景板,通过聚焦于菜品和主人公的镜头,让我们意识到即便是在红色气质鲜明的主旋律电影中,上海城市的形象仍要依靠“吃西餐”这种具有“摩登”意味的行为来强调。

可见,在涉及上海的革命叙事中,上海的都市空间呈现与叙事母题的表现之间产生了割裂,原因在于历史上“摩登”的“灰色”与“荧光色”凝成了上海城市银幕形象系统的“刻板印象”(Stereotype)。从最新发布的《上海红色文化地图(2021版)》来看或许可见端倪——上海的革命旧址、遗址和纪念设施等红色文化遗迹多处于旧时“租界”区域之中。原法租界内分布着中共一大会址、中国社会主义青年团中央机关旧址、中国共产党发起组成立地等见证中国共产党诞生的重要革命遗迹,原公共租界内同样分布有中共二大、中国劳动组合书记部、中共中央军委机关旧址等诸多革命遗迹。从某种意义上而言,现代性的城市空间支撑了中共领导的革命活动。

图3.电影《1921》剧照

但是我们应该认清,“现代性”与“革命性”修辞系统之间之所以存在龃龉,并非是现代性与革命性本身不能相容。事实上,革命话语中所蕴含的思想启蒙意识正是催生现代性的原料之一。由于“现代性”与“革命性”的修辞惯性所导致的“刻板印象”,使得它们逐渐演化为两个互斥意识形态体系的形象标签,从而使两者显得格格不入。例如,“现代性”修辞系统中的意象一般呈现为小轿车、摩天高楼、百货商场、小洋楼、舞会与电影院等;“革命性”修辞系统中的意象一般惯用烟囱、农田、炮火、红旗及煤油灯等。应当明确的是,这个修辞系统仅是纯语意的情节结构,因此这些对立意象所指向的实际是创作形式问题,即试图让观众以自动感知的方式取代审美感知,来形成一种具有延续性的认识惯习。也就是说,“现代性”与“革命性”的修辞仅仅只是手段,并且应当将它们从对应的“刻板印象”中解放出来。

将各种修辞系统从上海城市银幕形象的刻板印象中解放出来的关键在于体现革命性的“红色文化”的包容性。它不仅限于对“革命性”或革命历史的重新阐释,而且包含在中国长期革命、改革与建设过程中形成的理想、信念、道德、价值,以及对美好生活的追求和向往。它的外延既包含近代以来的革命基因,又指向中国民族伟大复兴的精神凝聚。作为承载历史和现实之重要纽带,其作用与价值正逐渐得到体现。从上海的左翼电影传统这一文脉来看,历来以上海银幕形象色彩的数度流动反映的是主流社会语境的变迁,即便是欲说还休、或隐或显的革命叙事,也确证了其对主流价值观念具有高度敏感性。故此可以推断,当红色文化的当代价值得到强调,那么如今革命叙事对上海城市银幕形象的再现,就会将变得更富有生命力。

我们应当这样理解,“红色文化”是上海城市文化精神的灵魂,但其衬托和突出的是上海城市“海纳百川”聚合多元文化的气魄,充盈着吴越风情的江南文化与兼容并蓄的海派文化本来就是上海红色文化的重要注解。“红色文化”的突显不意味着对其它文化的扬弃。在这种开放、包容又创新的城市品格下,都市“现代性”在这一城市空间中不会与“红色文化”相颉颃,本土性与世界性在其中得到协商,或可产生新的融合效应。

从这一层面上看,近期的主旋律献礼影片《1921》就可以看作是一次以“红色文化”来重构上海城市银幕形象的有益探索。其中重要的是,“游艺场”“十里洋场”等“旧上海”意象在与红色文化对接时,生成了一种别具风格的“红色”上海银幕空间形象。影片中,“天韵楼”上国际代表与中共代表商量建党事宜,“大世界”中的苏俄、中国与日本的三股共产党势力交织在一起,“十六铺”前的地标建筑最初即是通过毛泽东的主观视角呈现出来,这使上海的典型意象集群在红色语境下完成了银幕重建。后来,在毛泽东奔跑途中,作为背景的繁华租界与其切身经历的斗争回忆场景相交织时,中国近代的屈辱历史就与上海城市景观在内涵上产生了有力的“文本间性”。换句话说,当银幕中的上海作为容器、红色文化作为其叙述的母题时,各种上海典型空间形态均在同一个框架下得以共存。

从这一探索中可以看出,“红色”上海银幕形象的建构可以被看作一种对异化的银幕形象进行超克的总体文化革新策略,而且是从脱离作为工具的“色彩”支配下的文化合理性的出发点来进行的。上述影像实践初步说明,在当今“红色文化”的内涵外延已得到拓展的时代环境下,建构能够包容文化光谱中的其他色彩的“红色”上海银幕形象,成为上海城市银幕形象的“主色调”并非虚妄之言。因此,我们期待一种未来的“红色”上海银幕形象,它既基于“红色文化”内涵的全新拓展,又能将彰显主流价值观念的叙事寓于上海都市空间之内,并且那些典型的“荧光色”都市意象反而成为支撑这种叙事的底盘,从而形成更具开放性与包容性的上海城市影像的文化光谱。一言以蔽之,在“红色”上海银幕形象中,上海都市可以被展现为革命性、现代性和传统性相互指涉、复合交融的文化形象。

结语

19世纪末,作家韩邦庆以他的言情小说《海上花列传》(侯孝贤在1998年将其改编成了电影)塑造了一个近代转型时期风花雪月、风情万种的上海形象。第一回中,韩邦庆假托的作者“花也怜侬”初时站在一片“浩森苍茫、无边无际”的花海之中,因见美景而喜,又因感怀花儿沉沦于海而悲,导致他摇摇欲坠、跌进花海之中,方知花海乃是一梦。醒时,站在上海地面华洋交界的陆家石桥的他叹道:“竟做了一场大梦!”这座隔开旧租界与华界的石桥,虽说象征着上海城市现代性与传统性一分为二的界碑,然而“花也怜侬”的这个梦境,又似乎喻指了传统与上海都市之间漫长而丰富的“城乡文化连续带”。韩邦庆像是在提示我们,无论是要理解上海传统社群或是现代都市,都应将目光聚焦在这座意义驳杂、象征性丰富的“石桥”上来考察。因为桥梁的意义在于连接与延续。因此,对于聚焦上海银幕形象的研究而言,就应避免将银幕中的都市性与传统性、革命性与现代性对立起来,而是要在二元对立的理论框架之外“桥接”城市形象内外的意义与逻辑。这说明,林林总总的上海银幕形象生产,与现当代中国转型发展的文化机制密切相关,也使这个形象系统具备了解决“城市主义”道德困境的功能,并且在内涵上提供了使银幕中的上海呈现从由自然意志主导的“封闭色彩谱系”走向由理性意志主导的“开放文化策略”的通道。

同时,还应将“石桥”这一“连续带”的空间意义转化为时间,以历时性的视角进行阐释,避免使对银幕空间意义的探索陷入僵局,并停滞于对各种空间意象清单式的整理之中。而且上海城市银幕形象作为考察对象,则更容易将这些空间意象单纯当作足以寄情的审美意象。因此,本文并无意于罗列一个上海城市银幕形象的清单,而是试图将这种银幕的空间形象放置于中国电影发展的脉络当中,并从最具有概括性的“色彩谱系”中进行提炼,以图求得上海城市银幕形象的“理想类型”,并将这一形象系统的未来寄托于具有兼蓄包容特质的“红色文化”。

【注释】

1罗岗.空间的生产与空间的转移——上海工人新村与社会主义城市经验[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2007(06):91-96.

2[法]亨利·列斐伏尔.空间与政治(第二版)[M].李春译.上海:上海人民出版社,2015:24.

3[美]傅葆石.灰色上海,1937-1945中国文人的隐退、反抗与合作[M].张霖译,刘辉校.北京:生活·读书·新知三联书店,2012:5.

4邹依仁.旧上海人口变迁的研究[M].上海:上海人民出版社,1980:3-5,90.

5[法]居伊·德波.景观社会[M].张新木译.南京:南京大学出版社,2017:4.

6李天纲.人文上海:市民的空间[M].上海:上海教育出版社,2004:217.

7[法]莫里斯·梅洛-庞蒂.意义与无意义[M].张颖译.北京:商务印书馆,2018:7.

8[美]傅葆石.双城故事:中国早期电影的文化政治[M].刘辉译.北京:北京大学出版社,2008:215.

9上海市测绘院.上海红色文化地图(2021版)[M].北京:中华地图学社,2021.

10熊月之.中共“一大”为什么选在上海法租界举行——一个城市社会史的考察[J].学术月刊,2011,43(03):115-124.

11周宿峰.红色文化基本问题研究[D].吉林大学,2014:5.