“双碳”目标下融入思政元素的太阳能工程课程教学改革

2022-06-16郑国香许智李文哲李岩王忠江张影微

郑国香,许智,李文哲,李岩,王忠江,张影微

(东北农业大学,黑龙江 哈尔滨)

一 引言

长期以来,我国的能源结构依赖于传统化石能源,这会导致温室气体的排放量急剧增加。为此,我国提出在2030年前二氧化碳的排放量达到峰值,力争在2060年前实现碳中和[1]。高等学校作为基础研究的主力军和科技创新人才培养的策源地,应当加快构建碳中和人才培养体系,围绕“双碳”目标建设一批国家级一流本科专业,将“双碳”理念融入到本科课程内涵里,大力培养创新人才,打造“双碳”人才蓄水池[2-3]。另一方面,高等学校按照《高等学校课程思政建设指导纲要》把思想政治教育贯穿到人才培养体系,深入挖掘思政元素,提升课程育人质量,全面落实立德树人的根本任务[4]。

太阳能是总量巨大的绿色可再生能源,大力开发和利用太阳能资源是实现“双碳”目标的重要途径[5-6]。“双碳”目标将促进太阳能转化与技术的发展与应用[7]。东北农业大学工程学院以“农”为特色,依托黑龙江省寒地农业可再生资源利用技术与装备重点实验室平台建设,已经为新能源科学与工程和农业建筑环境与能源工程专业本科生开设了《太阳能工程》作为专业必修课。该课程是学习和研究太阳能转换与利用技术的一门实践性和综合性很强的课程,具有概念多、知识更新快、学科交叉性强的特点,侧重对本科生理论联系实践和创新能力的培养,为培养新时代复合型的“双碳”人才奠定基础。

二 《太阳能工程》课程存在的一些主要问题

(一) 教学内容较为陈旧,缺乏思政元素,难以适应时代发展

目前,东北农业大学工程学院开设的《太阳能工程》课程学时为32学时,全部为理论学时,教学内容主要有太阳能基本概念、太阳能集热器、太阳能空调、太阳能建筑、太阳能热水器、太阳能干燥以及光伏发电等。由于《太阳能工程》课程与科技前沿联系紧密,而现有的教材内容较为陈旧,信息量少,农业特色不鲜明,缺乏时代性和思政元素。如何引导学生积极思考“双碳”问题、聚焦科技前沿、结合农业院校特色合理制定与新时代人才培养目标相匹配的教学内容是提高学生综合素养的重要前提。此外,《太阳能工程》这门课的教学内容缺乏思政元素,学生一味的学习专业知识,学生对服务国家重大需求了解甚少,责任担当意识不强,难以适应新时代人才培养要求。《太阳能工程》是一门时代感很强的课程,在“双碳”背景下,如何利用好太阳能加快关键核心技术攻关是培养新时代“双碳”人才的关键。事实上,《太阳能工程》这门课蕴含着丰富的思政元素,如绪论部分蕴含着科学家精神,太阳能光-热与光-电转换部分蕴含着工匠精神、钻研精神,以农业特色为背景的温室供暖系统设计蕴含着科研创新精神。如何把这些思政元素与专业课的知识点有机融合是提高学生综合素养、培养新时代“双碳”人才的关键措施。

(二) 教学形式较为单一,缺乏新颖性,难以提高学生学习兴趣

教学形式主要以课堂讲授为主,老师采用“填鸭式教学”把知识一味地灌输给学生,对学生学习状态的反馈不够了解,而学生纯靠死记硬背,没有深刻领会知识点,难以提高科学素养。事实上,《太阳能工程》这门课程的特点是理论和实践紧密联系、时代感很强,单一地“填鸭式教学”会导致学生学习地主观能动性较差,学生参与教学活动较少,缺乏实践能力,对科技前沿关注较少,导致对该课程的学习兴趣较低,知识掌握地不够扎实,批判思维和科技创新能力不足。当今,超星学习通、智慧树、中国大学慕课等网课平台可以提供丰富的教学资源,学校图书馆提供电子书和国内外参考文献,与此同时,以“农”为特色,东北农业大学提供给老师的科研平台也能为课程注入新元素。如何合理利用网课平台、学校图书馆以及科研平台为学生提供多元化的教学模式是培养学生学习兴趣的重要前提。

(三) 评价体系过于单一,缺乏多元化,难以提高学生综合素养

原有太阳能工程这门课的考核方式包括平时成绩(30%)和闭卷期末成绩(70%)。平时成绩包括课堂考勤(10%)和课堂作业(20%),对学生评价较为单一,没有考察学生阅读文献、归纳总结、主动学习、团队协作以及学以致用的能力。而期末考试主要考察学生对本门课程知识点记忆能力,缺乏科学素养的考核。这种评价体系缺乏对课程考核的全过程管理,不能够全面准确地反映学生的综合能力。原有的考试内容多局限于教材、课堂笔记等,知识点记忆的考核较多,缺乏对学生独立思考能力、团队协作能力、逻辑思维、发散思维、实践能力、创新能力的考核,不利于培养新时代复合型人才。

三 《太阳能工程》教学改革措施

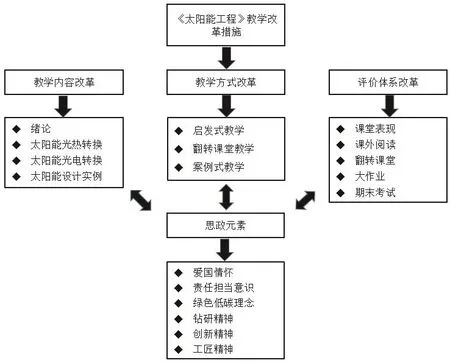

针对以上存在的问题,《太阳能工程》课程的教学改革措施如图1所示,从教学内容、教学形式以及评价体系等方面进行改革探索,构建“点-线-面-体”的教学内容,融入思政元素,洞悉“双碳”前沿,采用启发式、翻转课堂、案例式创新教学模式,提出课堂表现、课外阅读、翻转课堂、大作业、期末考试相结合的多元化评价体系,从而改善教学质量,着力提升学生的爱国情怀、责任担当意识、绿色低碳理念、钻研精神、工匠精神以及创新精神,为“双碳”目标提供人才保障和智力支持。

图1 《太阳能工程》课程教学改革措施

(一) 构建教学内容,融入思政元素,洞悉“双碳”前沿

《太阳能工程》课程是一门实践性和综合性很强的课程,不仅蕴含着丰富的思政元素,也与科技前沿结合非常紧密。在教学内容上,不仅需要学生掌握太阳能转换与利用的基础理论知识,紧跟科技前沿,了解“双碳”背景下太阳能转换技术应用的最新发展现状,也要充分发掘课程的思政元素,形成“课程思政”与专业课的协同效应。

1.在绪论部分,围绕气候变化带来的能源问题,使学生了解人类发展面临的重大挑战。介绍目前我国是世界上最大的能源消费国,化石能源的消耗不仅会带来环境污染问题,也对我国能源安全带来挑战[8]。因此,我国提出了“双碳”目标,让学生充分了解“双碳”目标的提出不仅彰显了我国在应对人类气候挑战的大国担当,也是我们国家构建人类命运共同体的重要举措。引导学生积极关注国家重大发展战略,培养学生使命感;引导学生树立绿色低碳理念,培养学生可持续发展理念;引导学生积极思考“双碳”问题,激发学生的好奇心和求知欲。

2.在太阳能光-热转换部分,构建“点-线-面-体”的教学内容,从太阳能基本概念出发,到太阳能集热器(太阳能光热转换的“心脏”),让学生学习太阳能光-热转换原理,再到太阳能空调、太阳能热水器、太阳能建筑以及太阳能光热发电,从太阳能光热设备到系统,层层递进,逐步激发学生的学习兴趣,提高学生主动学习能力,把传热学、热力学以及流体力学等专业基础课集成起来,学以致用,让学生能够更加全面掌握太阳能光-热利用技术,培养学生的学习兴趣,让学生真心喜爱《太阳能工程》这门课程。

3.在太阳能光-电转换部分,从太阳能电池的基本原理到光伏发电,让学生理解运用太阳能发电给人类生活带来的巨大变化。通过超星学习通、智慧树、中国大学慕课等网课平台和学校图书馆引入国内外最新文献和教学视频,对比光热发电和光伏发电技术,培养学生“类比”的科研思维,让学生始终能够聚焦科技前沿,服务国家重大需求,拓展学生知识面,适应新时代“双碳”人才培养要求。同时,适当地引入科学家故事,不仅可以提高学生的学习兴趣,也可以提升学生的爱国情怀、钻研精神、创新精神及工匠精神。

4.在太阳能设计实例部分,结合农业院校的特点,依托以“农”为特色的东北农业大学科研平台,可以让学生综合运用所学的热力学、传热学、流体力学、理论力学、材料力学、机械学以及太阳能工程等多学科理论知识设计日光型温室。学生可以在课余时间到学校图书馆查阅大量的国内外参考文献和相关书籍,结合当前的科研热点,找到问题的突破口,提出自己的想法,主动地去解决问题。在拓展学习过程中,学生不仅增加了对本门课程的理解,也提升了理论联系实际、发现问题解决问题的能力、锲而不舍精神以及创新能力。此外,通过对太阳能设计实例部分的学习,让学生能够领会创新的绿色技术不仅为将来的就业寻找出口,也能支撑国家重大需求为“碳中和”做贡献。

(二) 创新教学模式,打造高效课堂,助力人才培养

针对新时代“双碳”人才培养目标,将《太阳能工程》课程的教学内容分为绪论、太阳能光-热与光-电转换、太阳能设计实例三个层次,针对不同层次的特征进行分段式教学。

1.绪论部分采用启发式教学。介绍人类面临的环境挑战,引出“双碳”目标提出的重要意义。在传统能源向绿色低碳能源的转型过程中,太阳能作为绿色可再生能源,扮演了重要的角色。通过超星学习通、智慧树、中国大学慕课等网课平台介绍国内外太阳能应用最新发展现状,启发学生思考科技创新给人类生活带来的改变,激发学生学习这门课程的兴趣。同时,通过介绍我国在低碳技术发展的水平,增强学生的民族自信心和自豪感,培养学生责任担当意识;引入科学家故事,启发学生逻辑思维、创新思维、钻研精神。

2.太阳能光-热与光-电转换部分采用翻转课堂教学。根据当前国内外太阳能应用的研究热点,每5人组成一个学习小组,通过学校图书馆阅读大量国内外参考文献,依次对太阳能光热和光电转换原理及应用进行综述,团队协作制作并讲授微课。这种教学方式可以增进老师与学生的沟通,实现老师与学生的双向反馈,提升学生的学习效率,让学生有独立思考的能力,发挥其主观能动性,提高学生的学习兴趣。培养学生在科学研究过程中刻苦钻研、锐意进取的精神,让学生明白实践出真知;培养学生热爱课程、热爱专业,让学生真心喜爱充满“思政元素”的专业课。

3.太阳能系统设计部分采用案例式教学。在这一部分,可以将热力学、传热学、流体力学、理论力学、材料力学、机械学等专业基础课和本门课程的知识进行并联集成,补充工程实践中所需要的知识,构建理论联系实践的知识体系,综合运用基础理论知识解决实际问题,培养学生全方位思维能力。例如在设计太阳能集热器时,可以在网络上收集相关的图片、视频以及参考文献,让学生能够理解太阳能集热器的整个设计流程和实际应用情况,培养学生学以致用的能力。太阳能集热器是太阳能光-热转换的“心脏”,它可以应用到很多实例中。以此为基础,结合农业院校的特点,依托学校科研平台,引导学生设计日光型温室,可以将课堂搬进实验基地,让学生边看边学,提高学生的动手实践能力,引导学生具有绿色低碳理念,领会创新的绿色技术给人类生活带来的改变。课后布置大作业,可以结合所学《太阳能工程》课程的知识设计复合式温室供暖系统。学生通过自主学习,不仅对本门课程的光-热与光-电转换知识点掌握扎实,也能提高逻辑思维、发散思维、创新能力以及钻研精神。在激发学生学习兴趣的同时,也积极引导学生参加“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛”、中国大学生“互联网+”大学生创新创业大赛等科创竞赛,从而达到以赛促学、以赛促教的效果,实现教学相长。通过这些竞赛活动,有助于提高学生的科学素养,增强团队协作意识,全方位提升综合素质。上述大学生科创竞赛可以为学生将来的就业和读研添砖加瓦,可以和课堂教学形成协同效应,助力打造高效课堂,培养新时代创新复合型人才。

(三) 提出多元化评价体系,提升学生综合素养

从培养学生核心价值观和科学素养的角度出发,构建多元化评价体系,采用课堂表现、课外阅读、翻转课堂、大作业以及期末考试等多种类型相结合的考试方式。在课堂表现方面,主要考察学生学习态度和表达能力等;在课外阅读方面,主要考察学生查阅文献的能力,进而考察学生逻辑思维以及归纳总结能力;在翻转课堂方面,主要考察学生主动学习和团队协作的能力,通过与学生的沟通考察学生发散思维能力;大作业主要考察学生学以致用的能力,通过课程设计,考察学生的科学素养;在期末考试方面,主要考察学生对本门课程的基础知识掌握情况以及综合运用所学理论知识解决实际问题的能力。这种评价体系的改革,弱化期末考试在整个成绩评定的比重,强化综合能力的考察。根据学生的学习态度、表达能力、独立思考能力、团队协作能力、发散思维、实践能力以及创新能力制定量化的评分标准,这种多元化评价标准不仅能全面客观的评价学生成绩,也能提高学生的全面素质,为学生将来的就业奠定基础。将知识、能力以及素养集成在一起的多元评价体系始终贯穿于整个教学过程,弱化单一知识点记忆的考核,强化学生表达能力、独立思考能力、团队协作能力、逻辑思维、发散思维、理论联系实践能力、钻研能力、创新能力等全面素质的考核,实现新时代“双碳”人才培养目标。

四 结语

教学实践表明,在“双碳”目标下,构建融入思政元素的教学内容,采用启发式、翻转课堂和案例教学方式,提出集成知识、能力以及素养的多元化评价体系,增强了学生爱国情怀和责任担当意识,激发了学生学习兴趣,有效地提升了学生自主学习能力、表达能力、团队协作能力、工程思维、逻辑思维、评判精神、钻研精神、工匠精神以及创新能力,打造了高效课堂,改善了教学质量,助力新时代创新人才培养。