扶持政策能否优化普惠性民办园教师资源配置?

2022-06-10徐莹莹王海英闵慧祖卢娅柠

徐莹莹 王海英 闵慧祖 卢娅柠

【摘要】教师是影响教育质量的第一要素,优化教师资源配置是提升普惠性民办园教育质量的关键。为考察扶持政策能否优化教师资源配置这一问题,本研究采集我国普惠性民办园、非普惠性民办园、公办园中32174名幼儿园教师的基本信息,分析三类幼儿园教师资源配置的差异。研究发现:普惠性民办园教师资源配置整体略优于非普惠性民办园,与公办园仍旧存在较大差异;扶持政策有助于优化普惠性民办园教师资源配置,但政策效果有待提升。为进一步优化普惠性民办园教师资源配置,本研究建议:更新政策理念,推动公办园与普惠性民办园教师一体化发展;优化政策工具,解决普惠性民办园教师资源配置中的关键问题;强化综合治理,改善普惠性民办园教师的生存土壤。

【关键词】普惠性民办园;扶持政策;教师资源配置

【中图分类号】G617 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2022)05-0012-07

【作者简介】徐莹莹(1982-),女,山东济南人,南京师范大学教育科学学院博士研究生;王海英(1971-),女,江苏高邮人,南京师范大学教育科学学院教授、博士生导师,博士;闵慧祖(1997-),男,辽宁沈阳人,南京师范大学教育科学学院硕士研究生;卢娅柠(1997-),女,福建龙岩人,南京师范大学教育科学学院硕士研究生。

一、问题的提出

2010年,为推动学前教育优质均衡发展,国家明确学前教育公益普惠的发展方向,并提出“普惠性民办园”这一概念。过去十多年,地方政府通过财政补贴、购买服务、减免租金等方式扶持普惠性民办园发展,扩大普惠性民办园的覆盖范围。然而,普惠性民办园数量的增长和规模的扩大并没有改变人民群众在幼儿园选择中的公办园偏向,扶持政策必须关注普惠性民办园教育质量的提升,推动普惠性民办园提供与公办园同等质量的普惠性学前教育服务。教师是影响教育质量的第一要素,优化教师资源配置是提升普惠性民办园教育质量的关键。2018年,课题组对全国17个省(自治区、直辖市)2923名民办园举办者的调查研究结果显示,50.8%的民办园举办者自愿加入普惠行列的首要原因是希望优化教师队伍[1]。那么,过去十多年的普惠性民办园扶持政策能否起到优化普惠性民办园教师资源配置的作用呢?本研究基于实证研究数据,分析扶持政策对优化普惠性民办园教师资源配置的成效,进而为完善普惠性民办园扶持政策提供建议。

二、研究设计

(一)混合研究设计

我国幼儿园按照办园主体的不同可以分为公办园和民办园,其中公办园是政府及其有关部门举办,或事业单位、街道、村集体等利用财政经费或国有资产、集体资产举办的幼儿园,除公办园以外的幼儿园为民办园;按照是否提供普惠性学前教育服务可以分为普惠性幼儿园和非普惠性幼儿园,其中普惠性幼儿园包括公办园和普惠性民办园,普惠性民办园是接受政府扶持、执行收费政府指导价的非营利性民办园。根据上述两个分类标准,我国幼儿园分为三类,即公办园、普惠性民办园和非普惠性民办园。

基于研究问题和上述分类,本研究提出两个研究假设:假设一,由民办园转变为普惠性民办园后,园所的教师资源配置得到了优化。假设二,普惠性民办园教师资源配置的優化是政府扶持政策的结果。研究采用量化与质化研究相结合的混合研究方法验证研究假设是否成立。首先,通过横向比较验证普惠性民办园教师资源配置是否优化及优化程度。通过与同属民办园、但未接受政府扶持的非普惠性民办园对比,判断接受扶持政策后普惠性民办园教师资源配置是否得到优化;通过与同样提供普惠性服务、但办园主体性质不同的公办园对比,判断普惠性民办园教师资源配置的优化程度。这部分内容通过构建指标体系、采集教师信息、统计相关数据获得研究结果,验证研究假设一是否成立。其次,通过对普惠性民办园园长半结构化访谈,了解园所在被认定为普惠性民办园之后教师资源配置的变化及其与扶持政策之间的关联,验证研究假设二是否成立。

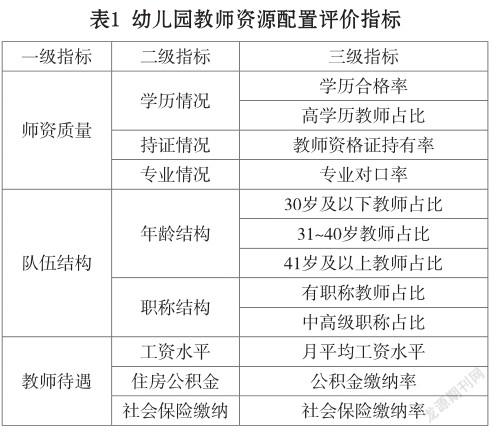

(二)教师资源配置评价指标体系

构建科学合理的评价指标体系是考察普惠性民办园教师资源配置是否优化的关键。本研究对国内权威期刊中教师资源配置的指标体系进行分析,构建了幼儿园教师资源配置评价的三级指标体系(见表1)。一级指标包括师资质量、队伍结构和教师待遇。师资质量可以衡量教师所具备的智力、能力、知识等要素及其水平[2],分为学历情况、持证情况、专业情况三个二级指标。队伍结构用以衡量教师群体在某些要素不同构成类型上的数量分布[3],分为年龄结构、职称结构两个二级指标。教师待遇能够预测教师队伍的稳定性[4],王善迈、董世华等在其研究中均将教师待遇作为教师队伍评估的重要指标[5][6]。本研究把工资水平、住房公积金和社会保险缴纳作为教师待遇的二级指标。三级指标是二级指标的具体化和数量化,共十二个条目。

(三)数据来源与处理

1. 量化研究数据来源及其处理

本研究自编《幼儿园教师资源配置调查问卷》,通过省(自治区、直辖市)、市学前教育行政干部发放,最终回收有效问卷32174份,问卷回收有效率为80.16%(抽样信息如表2所示),问卷的内部一致性系数(Cronbachs α)为0.85。本研究采用SPSS23.0对问卷数据进行描述统计和差异性检验。由于不同类型幼儿园的样本量差别较大,本研究在卡方检验和t检验的基础上计算效应量,以获得更为准确的差异性检验结果[7]。

2. 质化研究数据来源及其处理

本研究有目的地在江苏、上海、山东、河南、甘肃、贵州选择8位普惠性民办园园长进行电话访谈,通过半结构性访谈了解该园所的基本信息、园所接受的政府扶持情况;请园长结合自身的经历分析普惠性民办园教师资源配置是否受到扶持政策的影响。B34FDA31-1A06-492A-ACC5-3C31F209EC5F

三、研究结果与分析

(一)普惠性民办园与非普惠性民办园教师资源配置的差异分析

1. 师资质量维度的差异分析

描述性统计结果显示,普惠性民办园教师的学历合格率、高学历教师占比、教师资格证持证率均高于非普惠性民办园;专业对口率低于非普惠性民办园。但差异性检验结果表明,两类幼儿园教师在学历合格率、专业对口率两个指标上不存在显著性差异(p值分别为0.07和0.36),高学历教师占比、教师资格证持有率两项指标存在显著性差异,但差异较小(r<0.1)[8]。(见表3)

2. 队伍结构维度的差异分析

普惠性民办园教师中30岁及以下教师占比低于非普惠性民办园教师,31~40岁、41岁及以上的教师占比均高于非普惠性民办园,非普惠性民办园教师年轻化倾向更为明显。但是,差异性检验结果表明,两类幼儿园教师在年龄结构上的差异较小(r<0.1)。普惠性民办园中有职称教师的占比和中高级职称教师占比均高于非普惠性民办园,但两类幼儿园有无职称教师占比差异较小(r<0.1),中高级职称占比的差异无实际意义。(见表3)

3. 教师待遇维度的差异分析

普惠性民办园教师和非普惠性民办园教师的公积金缴纳率分别为35.69%、22.73%,社会保险缴纳率分别为61.13%、42.33%,月工资水平分别为3126.54元、3000.43元;普惠性民办园在教师待遇维度下的三个指标值都高于非普惠性民办园。差异性检验结果表明,两类幼儿园在公积金缴纳率、社会保险缴纳率的差异接近中等水平(0.1综上所述,普惠性民办园教师和非普惠性民办园教师在社会保险缴纳率和公积金缴纳率2个指标上的差异较为明显,在工资水平、高学历教师占比、教师资格证持有率、年龄结构、有无职称5个指标上的差异较小,在学历合格率、专业对口率和中高职称占比3个指标上的差异无实际意义。

(二)普惠性民办园与公办园教师资源配置的差异分析

1. 师资质量维度的差异分析

描述性统计结果显示,公办园教师的学历合格率、高学历教师占比、教师资格证持有率和专业对口率均高于普惠性民办园教师。差异性检验结果表明,两类幼儿园教师的学历合格率、专业对口率两个指标的差异较小(r<0.1),高学历教师占比、教师资格证持有率的差异接近中等水平(0.1

2. 提高待遇和保障职称评定是优化普惠性民办园教师资源配置的重点

在教师资源配置的12项指标中,首先普惠性民办园教师与公办园教师的公积金缴纳率差异最大,其次是有职称教师占比和工资水平。这3项指标中公积金缴纳率和工资水平都属于教师待遇维度,而教师待遇直接影响教师队伍的稳定性,因此提高普惠性民办园教师待遇是现阶段优化教师资源配置的重点。另外,职称评定不仅是对教师以往教育业绩的认可,也是教师不断追求专业发展、提升专业能力的动力,但是普惠性民办园中有职称的教师比例非常低,因此保障、鼓励普惠性民办园教师参与职称评定也应该成为优化教师资源配置的重要内容。

3. 扶持政策能够优化教师资源配置,但是政策本身仍需完善

扶持政策对于优化普惠性民办园教师资源配置的影响主要表现为三个方面:第一,财政补贴为提高教师待遇提供可能性。政府为普惠性民办园提供生均补贴、房租补贴可以扩大园所的经费来源,为普惠性民办园提高教师待遇提供可能性。如果扶持政策中明确规定生均补贴必须用于教师待遇提升,政策成效更為明显。第二,政府对普惠性民办园的年检制度可以督促普惠性民办园关注教师资质。教育行政部门对普惠性民办园的年检或定期检查,可以督促普惠性民办园举办者关注教师的资格证持有情况、学历合格情况,从而有助于提高普惠性民办园教师的基本资质。第三,公办园和普惠性民办园联合的教研活动有助于唤醒教师专业发展的意识。部分地区采用公办园与普惠性民办园联合组成“教研片”“责任片”或者公办园定点帮扶普惠性民办园等形式促进园所教研活动的开展,这对于唤醒普惠性民办园教师的专业发展意识具有一定的效果。但是,普惠性民办园园长也普遍反映应加大财政补贴的力度、为普惠性民办园教师提供更多专业发展的空间、缩小普惠性民办园和公办园之间的差距等。

(二)政策建议

1. 更新政策理念,推动公办园与普惠性民办园教师一体化发展

戴维·伊斯顿(David Easton)认为,公共政策是政府对社会利益进行的权威性价值分配,体现了政府的价值选择[10]。基于政策伦理视角检视普惠性民办园扶持政策可以发现,已有政策体现出较强的“园所偏向”和“公办园教师偏向”,普惠性民办园教师在已有政策中是被忽略的群体,从而导致普惠性民办园教师身份模糊、权益难以保障。

与公办园共同提供普惠性学前教育服务是国家政策对普惠性民办园的定位,保障适龄儿童接受优质均衡的学前教育是普惠性民办园的历史使命,而优化教师资源配置则是实现普惠性幼儿园优质均衡发展的关键。因此,政府及教育行政部门应该打破公办、民办两种办园体制的二元僵局,在保持和发挥公办园和普惠性民办园管理优势的基础上,构建普惠性幼儿园教师一体化发展理念。通过制定与实施一体化的教师身份管理制度、专业发展制度和工资待遇保障制度,消解公办园和普惠性民办园两类教师群体之间的体制性偏见,保障公办园和普惠性民办园教师具有相同的制度身份、具有同等的专业发展机会、具有同等的工资待遇,提高普惠性民办园教师的社会地位和整体素质,最终实现普惠性幼儿园的均衡发展。

2. 优化政策工具,解决普惠性民办园教师资源配置中的关键问题

进一步改善普惠性民办园教师资源配置需要优化普惠性民办园扶持政策,尤其是要提高政策工具的针对性和适用性。综合运用多种政策工具调动资金(Money)、规则(Rules)和权威(Authority)等社会公共资源是好的公共政策的共性[11]。因此,应该优化政策工具,强化权威工具、激励工具和能力建设工具的使用,提高政策工具的有效性,解决当前普惠性民办园教师资源配置中存在的关键问题[12]。

首先,制定标准、加强考核,利用权威工具解决普惠性民办园教师的待遇问题。强化使用权威工具解决教师待遇问题,重点在于明确规定参照公办园教师工资水平、公积金和社会保险缴纳方式制定普惠性民办园教师待遇标准,通过普惠性民办园年检、考核等形式检查普惠性民办园教师待遇落实情况,利用激励工具对通过考核的普惠性民办园给予财政奖励;建立常态化、标准化的普惠性民办园教师待遇政府分担机制。

其次,调整规则、加大奖励,运用权威工具和激励工具解决普惠性民办园教师的职称问题。建议地方政府通过权威性工具将普惠性民办园教师的评奖评优、职称评审的同等权利落实为具体的、可以量化、可以考核的规则。同时,运用激励工具对普惠性民办园中获得职称的教师给予相应的奖励或补贴,对于普惠性民办园中教师职称达到一定比例的园所给予物质奖励和精神奖励。

最后,重视能力建设,提高普惠性民办园教师的质量。通过能力建设工具为普惠性民办园教师提供教育培训的机会、材料和设备,为教师学历提升、专业提升提供良好的外部环境;推广浙江等地的实践经验,对于通过教师资格证考试的教师给予一次性奖励,对于学历提升的教师在其工资待遇方面有所体现。

3. 强化综合治理,改善普惠性民办园教师的生存土壤

优化教师资源配置应强化对普惠性民办园的综合治理,改善教师的生存土壤。首先,完善普惠性民办园财政投入、收费政策,保障园所办园经费。各地政府采用以质量保障为前提的标准生均成本核算方法,测算达到一定质量要求下的标准生均成本,根据地方财政能力和居民收入水平,确定普惠性民办园的收费标准和生均财政投入标准,确保“生均财政投入+保教费=标准生均成本”,为园所的生存与发展提供充足的办园经费。其次,制定普惠性民办园财务监管制度,规范园所资金使用途径,保障园所人员经费。从省级层面制定普惠性民办园财务管理制度、会计制度,开发统一的普惠性民办园会计软件和财务管理系统[13],实现园所财务部门与政府管理部门信息共享,实时监控普惠性民办园的经费支出,保障园所的人员经费和生均公用经费达到一定的比例。最后,建立质量评价和督导机制,加强园所质量管理,鼓励园所追求办园质量提升。采集普惠性民办园质量数据,建立园所质量评估和监测系统,定期对普惠性民办园的办园质量进行评估和监测[14],将园所办园质量和收费标准、财政投入挂钩,激励普惠性民办园加强内部质量管理。B34FDA31-1A06-492A-ACC5-3C31F209EC5F

【参考文献】

[1] 王海英,刘静,魏聪.“普惠之困”与“营利之忧”:民办幼儿园的两难困境与突围之道[J].教育发展研究, 2020,40(12): 23-30.

[2] 薛二勇,李廷洲.义务教育师资城乡均衡配置政策评估[J].教育研究,2015,36(08):65-73.

[3] 鲍威,金红昊,田明周.我国研究型大学教师队伍年龄结构与科研产出的关系[J].高等教育研究,2020,41(05):54-62.

[4] 王艷玲,李慧勤.乡村教师流动及流失意愿的实证分析——基于云南省的调查[J].华东师范大学学报(教育科学版), 2017,35(03):134-141+173.

[5] 王善迈,董俊燕,赵佳音.义务教育县域内校际均衡发展评价指标体系[J].教育研究,2013,34(02):65-69.

[6] 董世华,范先佐.我国县域义务教育均衡发展监测指标体系的构建——基于教育学理论的视角[J].教育发展研究, 2011,31(09):25-29+34.

[7] 权朝鲁.效果量的意义及测定方法[J].心理学探新,2003(02):39-44.

[8][9] 郑昊敏,温忠麟,吴艳.心理学常用效应量的选用与分析[J].心理科学进展,2011,19(12):1868-1878.

[10] [美]戴维·伊斯顿.政治体系——政治学状况研究[M].马清槐,译.北京:商务印书馆,1993:122.

[11] 李宁.乡村教师生活待遇政策执行研究[D].长春:东北师范大学,2019:46.

[12]黄萃,赵培强,苏竣.基于政策工具视角的我国少数民族双语教育政策文本量化研究[J].清华大学教育研究,2015,36(05): 88-95.

[13] 高宏赋.非营利性民办高校的政府财政支持研究[J].江苏高教,2017(11):36-40.

[14] 李静,李锦,王伟.普惠性民办幼儿园教育质量评估与提升策略——基于对C市15所幼儿园的调查数据分析[J].学前教育研究,2019(12):69-76.

本文系2019年广东省哲学社会科学“十三五”规划青年项目“供给侧改革视角下广东省普惠性学前教育公共服务体系构建研究”(项目编号:GD19YJY04)的研究成果之一。

通讯作者:王海英,warmwhy@163.com

(责任编辑 张付庆)B34FDA31-1A06-492A-ACC5-3C31F209EC5F