查重:从仪式感开始的教师专业自我建构

2022-06-01范晓红

【摘 要】查重,是检验论文原创度的一种手段。目前,不少一线教师不善于使用查重软件来审核、修改论文。以查重为切口,可以窥见部分教师作为专业研究者尚存在的专业自我缺失、教育主张因循、学术表达局限、专业阅读匮乏等问题。教师需要从重视研究规范开始,逐渐形成科研自觉,最终建构专业自我。

【关键词】查重;教育写作;教师专业素养;自我发展

【中图分类号】G451 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2022)38-0028-07

【作者简介】范晓红,南京市江宁区竹山中学(南京,211100)湖东路校区教师,正高级教师,江苏省特级教师。

一、缘何查“重”:以仪式之“限”唤醒专业觉知

1.“查重”在教师中的执行自觉

论文查重,指的是论文写作完成后,利用专业软件检测该论文与其他论文的表述重合率。理论上,查重率低的论文意味着原创性高;查重率高的论文意味着原创性低,甚至涉嫌抄袭。查重是一般期刊选用论文或各级各类论文比赛甄别论文优劣的基本步骤和重要手段,但对不少一线教师来说,在论文写作完成之后,“查重”还是个新鲜事物,并非所有人都能主动进行查重。对于个别新手教师来说,他们甚至没有建立查重概念。

以第33届江苏省“教海探航”征文竞赛为例。某县级赛区于2021年5月共收到论文初稿3072篇,县教师发展中心在初审之后,对参赛教师提出论文内容及格式方面的修改要求,并要求在上交论文修改稿时提交一份查重报告,查重率不得高于20%。然后,县教师发展中心对符合要求的稿件再次提出修改意见,要求参赛教师将文章重复率降至15%以下。这个要求难住了许多教师,导致这次收稿数量锐减。

2021年7月,县教师发展中心使用问卷星软件,在一个普通教师微信群中投放了《关于教师论文写作规范情况的调查问卷》,之后收回有效问卷107份。其中有一道题目是这样的:“如果收稿方对文章重复率不做要求,你会主动查重吗?”答“会”的有45人,占比约为42.06%,不到一半。随后,在遴选出的“教海探航”论文参赛者微信群中也发放《关于教师论文写作规范情况的调查问卷》,收回有效问卷251份。在“如果本次论文比赛不做查重要求,你会主动查重吗”这道题目中,选择“会”的有142人,占比约为56.57%,勉强超过半数。在“如果下次论文比赛对查重不做要求,你会主动查重吗”这道题目中,依然有60人选择“不会”,占比约为23.9%,即仍然有接近十分之一的参赛作者不认为主动进行论文查重有其必要性。最后,笔者就这个问题对县教师发展中心的15位学科研训员进行了访谈。作为此次征文竞赛的组织者和评判者,他们一致选择“会”,并认为所有论文比赛都应当进行查重,这是防范学术不端的常规做法。

2.“查重”投射的价值期待

针对“查重”这个问题,个体自觉完成度虽然不同,但是心理定位却高度一致。针对“你是否觉得要求查重的论文比赛更正规”这一问题,普通教师群中答“是”的占87.85%,参赛作者群中答“是”的占94.42%。针对“你是否觉得经过查重的获奖论文学术价值更高”这一问题,普通教师群中答“是”的占83.18%,参赛作者群中答“是”的占90.84%。“查重”将论文写作定位在“学术”的高度,为了确保学术规范与安全,其必然成为论文提交重要的附加条件。

作为论文的附加限制条件,和“查重”被同时规定的,还有摘要、关键词、注释、参考文献、行间距、字间距、页边距、字体、字号、字数、页码等。在诸多限制之中,“查重”是论文外在附加中与论文实质关联最为紧密的一个条件,意义格外重要,优先具有“一票否决”的权利。论文是学术手段,观点与表达足以自证价值。为什么要设置这些限制呢?是否会因文害意或买椟还珠?这需要我们从整体上认识论文的内在与形式问题。所有这些看似是形式上的约束,但其实都以不同的意义半径指向了实质。它们赋予论文严谨的特质,通过严谨的形式去训练严谨的思维,最终达到学术形神二者高度和谐的美。孔子说:“文质彬彬,然后君子。”这句话最早指向的就是文本,意即文字的表现形式和它的内在思想都应当精美。这正是学术界对论文的最初价值期待。以“查重”为代表的论文写作规范,不仅以一种强制性的仪式感突出了论文写作的规范性,并借此彰显论文内容的重要性和严肃性,体现了一种形神兼备的价值取向。“修辞立其诚”,教师应以审慎的态度对待论文写作,这是对学术的起码尊重,也是对自身知识分子身份的起码尊重。

二、“重”从何来:对书写者“内在之限”的理性省察

查重,是一个“设限”,但更重要的是“查限”。查什么“限”?查论文之“限”,更查作者之“限”——从论文之“限”知悉作者之“限”。这两个“限”,是表与里的关系,也是倒置的因果关系。重复率及其重复内容分布,虽然只是“表象”和“结果”的一部分,但是据此至少可以看出如下问题。

1.专业自我的缺失

在普通教师群中,调查问题“在没有外部要求的情况下,你会写论文吗”更接近普遍状况。在回收的107份答卷中,选择“会”的仅20人,占比18.69%,由此可见教师写论文的内驱力严重不足。针对调查问题“论文写作带给你的最主要收获是什么”,其答案见下页表1。

表中数据显示:约39.25%的教师明确论文与作者之间的同一关系,即“表达自己的见解和主张”;约42.06%的教师希望“提升自己的专业水平”;约18.69%的教师希望“提升自己的专业地位”。由此可以得知,大部分论文写作者更希望获得的是外在认可(获奖或发表),而非自我表达。对一个写作个体而言,这三个选项可能是同时存在的动力因素,作为并列的选项,并无高下优劣之分。提升专业地位是专业技术人员合理的尊嚴诉求和必然的权利自觉,通过获奖或发表来定位自己,是借助外力评价推动内在自我发展的有效依托。对此,毋庸讳言也不必臧否。但教师从这三个选项中单选出最主要动因和最重要目标时(甄别时,视为唯一),就暴露了其对“专业自我”与“外在评价”的认同倾向。显然,更多教师倾向于塑造一个他人眼中的“我”。结合“在没有外部要求的情况下,你会写论文吗”这一调查结果分析,可知这个他人眼中的“我”同时也是被推动的“我”。如果一篇文章(包含了观点、主张、重要的实践经验)的产生主要是因为不得不求取他人的认可,更多时候仅仅是为了完成上级下达的任务或出于功利的需要,那么作者在落笔之时可能会更多地考虑情境和评价者的衡量偏好,不可避免地出现迎合或应付,即使是精心的、精致的迎合或应付,最终也必将对文本产品的独特性和创新性产生负面影响。依据常理推论,独立思考、个性表达的程度与文章的重复率、相似律、引用率之间应当存在反比例关系。BB7D4E62-6762-4BC7-8E81-78BB1F00AD10

2.教育主张的因循

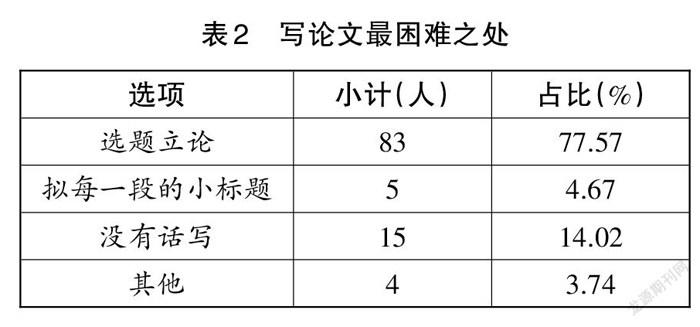

在普通教师群中,针对“你覺得写论文最困难的是什么”这个问题,选“选题立论”的约占77.57%,压倒性的选择,足见确立观点之难。具体结果见表2。

为什么立论很难?因为理论是对现象的梳理、归纳和总结,不能立论,也就意味着对教育现象没有观点。置身教育现场,而对教育现象没有观点,不符合现实逻辑——因为教育行为依据教育观点展开推进,而教师的教育行为从未停歇。事实上,教师不是没有教育观点,而是缺少自己的教育观点。他们或是崇拜和依从既有教育理论和观点,被动地置身各种教育现象之中,不能将宏观的理论融入现实生活,不能以专业论文的形式发出区别性、标志性的声音;或是依照“善良本性”和职业规范、工作经验,不假思索地按照惯性延续日常,不能从具体的生活中抽象出与理论相关联的观点。同时,因为不具备观察者和发现者的自觉站位,教师很容易在平视中被现象片段和细节遮蔽,或在仰视中眼花缭乱于各种似懂非懂的理论。正如程天君、吴康宁指出的:“在尊奉他者的同时也失去了学术自我:他们倾向听他者声音的结果,自我却‘失语了,借助他者眼睛的结果,自我却‘失明了。”[1]这些“遮蔽”和“缭乱”使教师无所适从。信息如潮的当下,教师们不缺少信息,但如果一直被动地置身各种信息之中,不做批判性思考,不主动结合实践验证、选择信息,那就很容易被泥沙俱下的信息浪潮所淹没。随波逐流,不加思辨,如盲人摸象、不见森林,又如矮人看戏、人云亦云。在别人观点的跑马场,群马奔腾,目不暇接,左右冲撞,如何跑自己的“马”?立论真的很难。如果教师无意于表达自己,随意跟风,甚至有意趋附专家或权威,那立意、表达方式、语言都会不由自主地以尽可能安全的形式呈现。什么是安全的呢?已经被呈现过的、被认可的其他观点和材料是安全的。正是教师这种潜意识里的选择,导致其论文呈现出跟随、附和的样态,阅读起来总觉得观点模糊,语言表达缺乏个性。

3.学术表达的局限

针对“在文献检索的过程中,你是否觉得自己想说的已经被很多人说过了”这个问题,在普通教师群中,选择“是的”有102人,占比约为95.33%。在参赛作者群里,选择“是的”有216人,占比约为86.06%。这种“被别人说过了”的感觉,既让人懊恼,又给人慰藉,甚至还让人惊喜。当教师发现自己思考的框架、半成品遇见了已经成型的文字,共鸣就产生了——从某种意义上来说,这甚至可以看作一种学术肯定。文献检索,求其友声,求理论和案例支撑,这是常规操作。合理的状态是参考、借鉴,“站在别人肩上眺望更远”或“在别人的花园间隙开荒”,但要尽量避免撞车,不做重复性劳动。可惜,不少教师却选择了最为省心省力的方式——直接拿来。这明显是有违学术规范的。为什么会出现这种现象?一是因为思想的懒惰,二是因为对学术限制的无知及轻慢,更多的是因为学力不逮,难以越过既有表述。言语形式实质上是表达者的思想形式,也是表达者经验水平的选择性外化。学术论文需要描述现象、解释原理,将理论和案例碎片聚拢到一个论点之下,形成自洽的逻辑系统和语言形式。当教师囿于自己有限的语料库,搜肠刮肚,不能优化、创生出与众不同的表述,那只能怀着懊恼、惊喜、虚荣、侥幸、敷衍等种种混杂的心情,复制、粘贴,甚至“拿来”,于是出现了“七拼八凑的科研、一夜而就的科研”[2]98,更糟糕的是“这些现象并不是个案,从某种程度上来说还具有一定的普遍性”[2]98。当这样的文章遇到查重,其结果自然是令人失望的。

4.专业阅读的匮乏

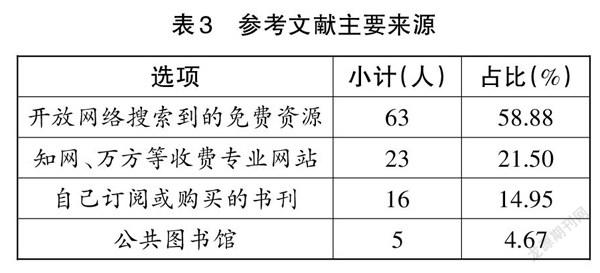

针对问题“你的参考文献主要来自哪里”和“你的日常阅读是什么”,普通教师群中的回答情况分别见表3和表4。

从表3可以看出,教师们的参考文献主要来自开放的互联网,这个答案一则可喜,一则可忧。令人欣喜的是教师普遍知道利用网络检索相关信息,这是基本的文献采集行为;令人担忧的是教师对文献质量并不非常在意,良莠不辨,文献的参考价值不能达到最大化和最优化。依靠知网、万方等专业网站的只占21.5%,依靠自己买的专业书刊的只占4.67%。在“你的日常阅读是什么”这一问题中,我们看到“专业文献”所占比例仅为11.21%。这再次说明:在教师写作前的长期和短期准备中,文献的影响是很小的。甚至可以印证:在教师的日常生活中,专业文献所占的位置很不重要。有人诟病教师“教书的不读书”,如果从不读文献这个角度说,似乎正中病足。这是当下普遍存在的无奈,产生的原因是多方面的。大部分教师无法跃升到教育理论层面,或因无心而不努力,或因无力而灰心。此种状况亟待改变。教师作为知识分子,阅读意愿和行为始终存在。相较于轻松愉悦的文艺和时尚内容,专业阅读枯燥、艰深不说,还需耗费更多的智力、精力和时间,这对忙碌的教师而言,可能是不堪承受的负担。在非必要情况下,教师一般都会对文献敬而远之,为写论文而阅读文献,也多半是一种临时抱佛脚的行为。这样的专业阅读既不具有系统性,也不具有针对性,对某一问题的认识往往是不全面的。正是这种专业阅读的偏仄和匮乏,导致了教师专业表达的局促和窘迫。

三、如何降“重”:破“限”而出的内在苏生与成长

查重因论文写作而存在,论文写作因教育科研而存在,教育科研因教师成长而存在,教师成长因教育发展而存在。逆推过去,教育的高质量发展需要高水平教师,高水平教师的成长离不开教育科研,教育科研的呈现与推广需要有学术价值的论文,学术论文的基本规范保障需要查重。环环相扣,这中间的逻辑联系是非常清晰的。查重,虽然只是一个操作性步骤,但在这个逻辑链条上,却是一个不可忽视的环节。知晓了论文的“重”从何而来,有针对性地降“重”便有了不止于文辞修改的意义。

1.唤醒觉知,发现专业自我

写作应该是写作者思维的呈现,所以首先要确定教师作为思考主体的存在。论文写作经历了明确的思考过程,经过个性化的思考和研究,实现了对经验的超越和凝练,将感性提升到理性和理论层面,赋现象于意义,努力指向并试图抵达教育教学的本质。如果说“人是意识的存在”,那么从某种意义上来说,承载了学术观点的论文就是学术人的存在。在教育领域,“教育理念的形成、研究话语的表达方式、研究范式的选取及学术旨趣的价值取向等要素即构成了教育研究者身份认同的边界”[3]。BB7D4E62-6762-4BC7-8E81-78BB1F00AD10

2001年江苏省“教海探航”征文竞赛一等奖获得者周益民老师在回忆《让语文课堂成为儿童“梦”的故园》一文的写作过程时这样写道:“最初的动因简单、直接甚至有点功利:已经在‘教海探航征文中获得过二、三等奖,这次如何有所突破?于是认准一条:要写出真正的自我,写出‘我对语文的理解。反观之前的写作,我发现大多按照规整的逻辑的思路进行,涉及问题的判断,总是囿于名家的权威观点,费尽心思的,多是已有结论的演绎,并且经常写得磕磕绊绊,索然无味,字里行间难以找到‘我的存在,过后,自己都欠缺再度阅读的热情。‘我在哪里?这是一次痛苦的寻找。”[4]62这是一个极具说服力的鲜活案例。当思维觉醒,人也随之觉悟,专业成长仿佛找到进入桃花源的入口,无论是思路还是成长道路都由逼仄幽狭而变得豁然开朗。周益民老师2001年、2002年连续两年获得江苏省“教海探航”征文竞赛一等奖,并于2005年获评江苏省特级教师。正如他在2013年回忆这段经历时写道:“有些事情的‘意义,往往在后来才读得……一次写作,启动了寻找自我的开始。”[4]62

2.鼓起勇气,彰显专业自我

叶澜教授说:“一个教师写一辈子教案难以成为名师,但如果写三年反思则有可能成为名师。”为何?因为“反思”强调的是反求诸己,每一次反思都是对自己专业坐标的记录。这些坐标,起初可能是被动的定位,但随着经验的增多,主动定位越来越多。这样记录多了,就形成了自己理想的专业轨迹。有“我”的反思,是在被动中努力求得主动的“反思”,是专业发展的核心动能。有“我”的反思,是教师实现真正的专业成长的关键标志。

唤醒这种自觉,需要一种勇气,这既需要教师与自身思维局限性、惰性、惯性作斗争,不断否定自我、超越自我,更需要有探索者的探险精神,敢于发现自我、建构自我、彰显自我。在专业生活中,教师既是研究者,又是研究对象。教师通过教育叙事、案例分析、论文、研究报告等方式记录自己的教育实践,观照自己、分析自己、表达自己,在动态、持续的行动研究中不断获得理念和能力上的更新,螺旋式地提升自己。通过规范的专业表达,教师可以进入更大的交流平台,和专业领先者进行对话,并在对话中呈现自己、丰富自己。

这种自觉一旦被唤醒,就会产生一种更大的勇气。随着专业视域的逐步宽广,教师会越来越渴望站在学术巨人肩上眺望更远处的学术风景,而非叠覆在巨人身后的影子里亦步亦趋。一个人格独立而精神强大的专业研究者,渴望创新,勇于立言,乐于立言,慎于立言,耻于陈陈相因,不屑拾人牙慧,既不会盲目自大,也不会轻易跟随,更不会欺世盗名。就这一点来说,他绝不会容忍自己的论文中有超出标准的重复率。

3.提升素养,更新专业自我

2018年1月,《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》明确要求:“全面提高中小学教师质量,建设一支高素质专业化的教师队伍。”[5]教师作为专业技术人员,不能仅停留在职称认定的那一刻,专业研究应该是教师安身立命的技术。2019年10月,《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》更是旗帜鲜明地指出:“进入新时代,加快推进教育现代化,建设教育强国,办好人民满意的教育,迫切需要教育科研更好地探索规律、破解难题、引领创新。”[6]吴康宁教授认为教育理论工作者需具备三种理论品质,即理论兴趣、理论精神、理论能力;还需要具备三种实践品质,即改造教育实践的担当、接触教育实践的欲望、感悟教育实践的能力。[7]对于教育实践工作者来说,这些理论品质与实践品质同样是非常重要且必要的。能将理论和实践紧密结合的教育工作者,其专业素养应当是最高的。但现实状况是:即使是在实践方面取得显著成果的教师,面对教育理论时也会有一种无措感,阅读时心生敬畏,表达时感到吃力。原因很简单:一线教师长年累月忙于教育教学,习惯了埋头完成教学和班级管理任务,为了完成这些任务耗费了很多时间和精力,以致于无暇顾及教育写作。这种重复性的忙碌对教师形成了一种思维“幽闭”,导致其专业视域日益狭窄、专业生活与专业理论脱节、专业素养发展严重失衡。

如何解决?教师首先应该打破教育实践的沉浸状态,从实践中抬起头来呼吸理论的空气——通过主动学习教育理论掌握教育理论,消除与教育理论的疏离感,破除这种本不应存在的理论神秘感、畏惧感。其次,教师要把已经消除了神秘感的理论和日常化的工作融合在一起,有意识地对照理论分析现象,在理论指导下改进自己的教育教学工作。最后,教师要大胆尝试理论形式的专业行为,形成自己的理论性成果——通过课题研究、论文写作来记录教育现象、验证教育假设、总结教育经验、阐述教育主张,参加学术讨论、写论文、投稿。在这个过程中,教师会逐渐习得学界通用规范,如搜集文献、做文献综述、确立论点等,同时也形成相应的学术型理性思维。当一切在操作中熟悉和熟练起来,外在的就会变成内在的,学习行为就会逐渐积淀成理论气质和专业素养。

4.终身学习,滋养专业自我

随着时代的发展,社会对教师的要求越来越高,教师的入门条件也越来越高,在职教师的业务进修也越来越重要。2021年,教育部办公厅印发了《小学教育专业师范生教师职业能力标准(试行)》《中学教育专业师范生教师职业能力标准(试行)》等五个文件指出:教师是教育工作的中坚力量,高质量的教师才会造就高质量的教育。在教育评价“破五唯”的当下,我们依然要看到教育科研能力是一个优秀教师的必备素养。一位优秀的教师,即使不写论文,也要具备写论文的基本能力和素养。也就是说,教师要有客观、理性的思辨能力,要有坚定、勇敢的表达态度,要有准确、清晰的表达方式,要有科学、先进的理论素养,更重要的是要有诚恳、真实的观点。另外,教师不能眼睛向内、坐井观天、故步自封、孤陋寡闻,必须与外面的学术世界建立联通关系,要看到终身教育和终身学习的重要性,自觉树立终身学习的观念。总而言之,教师应每天花一点点时间学一点点内容,系统化也好、碎片化也行,努力将学习日常化,并持续学习,从而提高自身的素质。

韩愈在《答李翊书》一文中写道:“养其根而俟其实,加其膏而希其光。根之茂者其實遂,膏之沃者其光晔。”杜甫有诗曰:“读书破万卷,下笔如有神。”学习,是一种知识输入,这些知识经过内化,形成智慧,既可以优化教学实践,又可以催生教学主张。任何一位教师,如果形成了“理论观照实践—理论反映实践”的专业思维,同时又拥有丰富的实践资料库和理论资料库,何愁没有流畅而深刻的个性化表达!厚积薄发,水到渠成,论文不过是学习的产品之一而已。

见微知著,一斑见豹。查重,便是这“微”和“斑”。期待所有教师都能郑重地对待这样的细枝末节,从仪式感中体味一种警醒和敬畏,其深层意义是期待着这微末表象后面的庄严内核——有价值的科研、有意义的教育。

【参考文献】

[1]程天君,吴康宁.当前教育学研究的三个悖论[J].教育研究,2006(8):23.

[2]戚小丹.从改变教师到改善教科研——中小学教师教科研的另一种视角[J].中国教育学刊,2017(2):95-99.

[3]王兆璟.教育研究者的身份认同危机及学理建构[J].社会科学战线,2017(4):231.

[4]周益民.“我”与一种话语[J].江苏教育,2013(13):62.

[5]中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见[N].人民日报,2018-02-01(1).

[6]教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见[EB/OL].(2019-10-24)[2020-06-11].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s7049/201911/t20191107_407332.html

[7]吴康宁.何种教育理论?如何联系教育实践?——“教育理论联系教育实践”问题再审思[J].南京师大学报(社会科学版),2019(1):13.

注:本文获第33届江苏省“教海探航”征文竞赛特等奖,有删改。BB7D4E62-6762-4BC7-8E81-78BB1F00AD10