Big Dumb Object之午,或敞开之谜

2022-05-30陈志炜

陈志炜

敞开

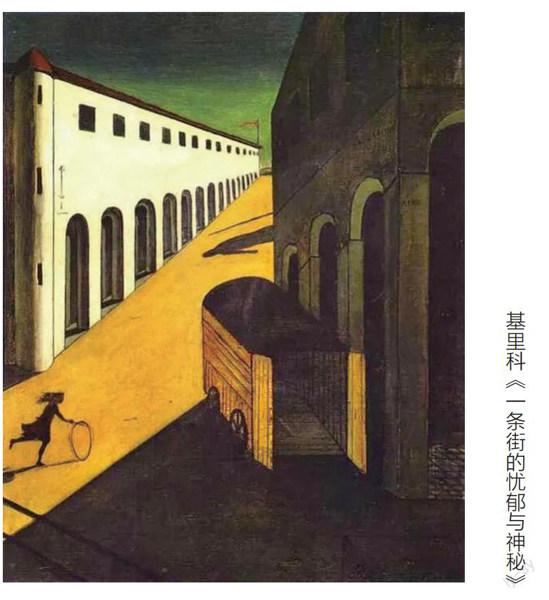

说起意大利画家乔治·德·基里科,我很难想起来是谁,像是从没听说过他,也没有见过他的美术作品。哪怕凝视了《一条街的忧郁与神秘》一分钟,仍是这么觉得。可他又让我感到那么熟悉,看着他的画,好像看到了自己整体记忆的深处:我看到急剧变化的夏日阵雨,看到炼油厂的烟囱与油罐,以及感到在这些之上的更抽象的触动。他是如何反向窥探到了我的记忆之谜?我想起耶胡达·阿米亥在诗中所写的,“世界/关节松散时,就重新回到我这里:/我仍是个/制造迷惑和平静的大行家”“我好像一本平和的相册/其中的照片被撕掉/或只是自行脱落”“它几乎不曾失去它自身的重量”,且“几乎没有记忆”(引自傅浩译本)。

事实上,基里科是我喜爱多年的画家,喜爱程度也许超过了达利。可每次看他的画作,我都不由自主地失去记忆,失去具体细微的表层记忆,带着新鲜与陌生感去看。这也像是他画中经常展示的,一辆箱车敞开了后门,里面到底是什么?或者,画幅两侧的建筑,以脱臼般的透视极大地敞开。基里科的作品,比之后兴起的超现实主义绘画更敞开。在我看来,却更接近问题的本质:越是敞开,便越接近世界之谜。因为敞开以后谜团依旧,他的谜团,是被显露出的最后或最初的谜团。去掉修饰与干扰的绳结,绳结却仍存在。世界是一团怎样的绳结?

Big Dumb Object、海、岛、铁环

基里科形而上时期的画作,受到叔本华与尼采哲学的影响,将阴影作为画面中的常见元素。细长倾斜的阴影,往往跨过极大的画幅,成为不可忽视的角色;而阴影来自事物的投射,投下影子的是建筑、人,还有一些其他静物。强烈的明暗对比,构成一种质问:事物与阴影,到底谁才是世界的表象?或者:巨大的与纤细的,谁才是世界的本质?(建筑与人的对比是不协调的,事物与阴影的对比也是如此。)又或者:在场的与不在场的,谁才是真正“在场”的?

我很喜欢一个科幻概念,叫Big Dumb Object,一般简写为BDO,即“巨大沉默物”,是现在的科幻作品中常见的概念。巨型建筑或雕塑,以及独特布局的未来城市,都可以是BDO。由BDO派生,又有“巨物迷恋症”或“巨物恐惧症”。我喜欢这个概念,是因为这个概念不仅是一个流行概念,更击中了我们深层的也许是对存在的态度。我们为何会对巨物产生迷恋?为何会有恐惧?为何会被震撼?而基里科完全应该被追认为是BDO绘画的缘起之一,他所画的建筑、雕塑,以及由此形成的城市图景,正切中了BDO的核心。

基里科在绘制一个更大的BDO,如我童年对夏日阵雨的记忆:锋利的乌云投影追上我,迅速将猛烈的阳光切成彻黑的雨幕。这背后炎热却荒凉的中午,有T. S. 艾略特《荒原》之感。蔓延的,无边的,笼罩世间一切的,极大的残忍或存在的“本该如此”。

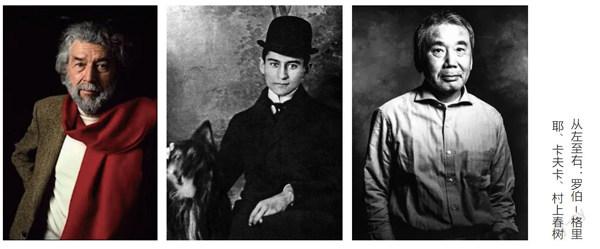

我想到罗伯-格里耶在《快照集》中的短篇小说《归途》:三位朋友在小岛上游玩,回去的途中涨潮了。他们向北游玩,却将岛绕了一整圈,现在面向南边,发现曾经登岸的堤坝似乎被海水淹没。本篇小说尽显罗伯-格里耶的早期风格:让人物的视点变成镜头,以特殊的焦虑与警惕感为琐碎的景物进行速写。海水在不动声色地上涨,“平静得如同池塘里的水”(余中先译,后同),但被围困的压力却是切实存在的。把极小的人摆在物的围困中,剥夺中心感,以此形成张力——这与基里科的做法近似,罗伯-格里耶在此进行了多重质问。

一者是不动声色上涨的海水,犹如基里科不动声色的午后,它好像就是杂芜的世界,是《归途》中“大概是个聋子”的救人水手“以一种机械般的节律划着桨,毫无磕磕碰碰,毫不偏离一丝航线”,好像要带“我们”去“一个乱糟糟的地带”。艺术、小说,或者说人对世界的探索,是否正如面对这样无回应的、不可解释的巨物?一切猜测与修饰都变得可笑。

另一者是“归途”对景物的折叠:既然有“归”,那一定是有“去”的,“我們”所见的景物也是重复的。所以小说开头就写到“我们”对景物的“认出”。视角的“即见”与记忆折叠在一起,正如基里科的明暗被折叠在一起:箱车处于阴影之中,却因漫反射而带着反光;滚铁环的女孩处于明亮之中,却简单得像一个快燃着的灰色纸片。女孩手中的铁环,像罗伯-格里耶小说中的岛屿,一个哑口无言的、空空如也的环形。

纪念碑阴影边的骰子、观察、白色无花果灌木、顶层楼座的哭泣

沿着基里科画中的女孩,以及罗伯-格里耶的脉络往前推,可以来到卡夫卡的小说。卡夫卡在其作品《猎人格拉胡斯》开头,写到“两个男孩骑在码头的矮墙上掷骰子玩”(韩瑞祥译)。这个场景非常凝练,元素很多,比如点明是“两个男孩”,且是“骑在”矮墙上,玩的是“掷骰子”,有很强的博尔赫斯或埃舍尔之感。更妙的是,两个男孩处于纪念碑阴影的边上,阴影下另有他人,其他还有灌水的姑娘、水果摊贩……小说开头是一段群像描写,男孩并不是小说的主角。《猎人格拉胡斯》是个小型漩涡,男孩是漩涡边缘最不起眼的角色——却又出现在小说的第一句。男孩的形象正如画作《一条街的忧郁与神秘》中的女孩。他们重要吗?似乎是不重要的。但如果更近距离地去看,投入其中,他们又可以成为重要的,甚至近于主角的视角。

这样的视角在卡夫卡处是很关键的。他生前出版的第一部短篇小说集,叫Betrachtung,即“沉思”或“观察”。小说集第一篇《街道上的孩群》的第一句便是“我听到车辆在园圃栅栏边驶过,间或我也通过叶片轻微动作的罅隙看到(笔者自译)”。世界如何落入作为个体的人的感官?是要穿过栅栏与叶片罅隙的,通过听与看的方式,而且带着偶然性:间或。以这样的视角再看基里科的画作,倾斜的阴影是否就成了层层障碍,横亘眼前。奔跑的女孩奋力滚着铁环,再往前就将滚入世界的危险中:隐藏在建筑后的人所投下的影子,别人的影子。所以,在基里科对本作的重绘版本中,女孩似乎就用手止住了铁环。

贯穿基里科、罗伯-格里耶和卡夫卡的,是观察背后的焦虑感。这种焦虑,在卡夫卡重写多次的短篇小说《一场斗争的描述》中有极好的体现。小说“胖子的灭亡”一节,“我”因胖子在轰鸣的瀑布中消失,讲了不少风凉话。继而,“我”发现自己也急速变大,“一丛快速晃动的有白色无花果的灌木也高过了我”(任卫东译)。就是这句话,在阅读时多次震撼了我。这是怎样的代入能力与观察力,才能把危险时刻视线背后的人写得那么好?也就是这句话,让我更理解罗伯-格里耶的《归途》《嫉妒》,以及其他的作品。越是危机或嫉妒,视线越像伸出水面求救的手,越想抓住能捕捉到的一切物象。所以关于灌木的描写,既短促,又详细得惊人。由此,也可见基里科漫长的平静下,暗藏的是怎样的“忧郁”。

关于卡夫卡的话题,可由《在马戏场顶层楼座》来结束。小说的主角在马戏场顶层楼座上,幻想马术女演员身患肺痨骑在脚步不稳的马上,“被冷酷的团主挥鞭驱赶着,经年累月不歇息地绕圈跑”(引自谢莹莹译本,后同)。而事实上,女孩是“脸色红润皮肤白皙”的,马戏团主是“全心效劳”的,于是看台顶层的那位观众“犹如身陷噩梦,不知不觉地哭泣起来了”。观众为何哭泣?也许因为身患肺痨的正是观众本人(卡夫卡有肺结核),也可能是因为顶层楼座的“观察”不能成为对世界的“参与”。犹如认出世界之谜,这谜无处不在,无法以一个旁观者的角度去解决,无从行动,只能身陷对绳结的观察。

基里科的阴影,或小说中的猫……

基里科的阴影元素,在小说中究竟能变形到什么程度?我想以猫为线索,将村上春树、海明威、爱伦坡与让-菲利普·图森联系起来。

村上春树在其短篇小说《拧发条鸟与星期二的女郎们》中明确提到了基里科。本作收录于短篇小说集《再袭面包店》,同时也是长篇《奇鸟形状录》的首节。小说讲述“我”接到一个离奇的电话,一位陌生女郎说等会儿要占据“我”十分钟,给“我”打电话。之后,“我”也确实接到了她的电话。在她的电话之前,“我”接到了妻子打来的电话;在她的电话之后,“我”在一个叫“胡同”的地方,遇到一位女孩。这一切都被一项诉求所贯穿,即找一只走丢三四天的猫。妻子提到关于“胡同”的空间,女郎的电话聊到了走失的猫,而“我”则在胡同的女孩处,以“没办法想起”的方式想起电话女郎,“简直如同乔治·德·基里科画中的情景,唯独女子的身影穿过马路,长长地朝我伸来,而实体却在我意识之外。电话铃声在我耳畔响个不停(林少华译,后同)”。不知道村上春树提到的,究竟是基里科的哪一幅画,也许正是《一条街的忧郁与神秘》,也许是其他的画作。毫无疑问的是,村上春树对“走失”(无论人或者猫),以及隐藏在电话那头的女郎的书写,是受到基里科的影响的:不在场的他们,由远处投来倾斜的阴影。甚至村上春树常见的情色闲笔,写到一本男性杂志封面女子的造作姿势,也近似基里科式建筑的敞开。从具象的身体到世界之谜,这极大的跨度也是村上春树所擅长的,用与基里科相悖的方式却异曲同工。

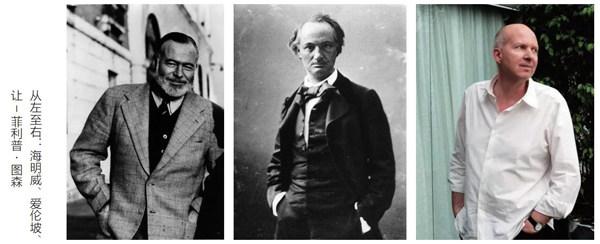

村上春树的这篇小说,显然受到了海明威《雨中的猫》的影响,只是海明威的故事更为简单,讲述一对在异国旅行的夫妻遇到问题,妻子看着窗外,表示想下楼救一只雨中的猫。(有趣的是,与卡夫卡《猎人格拉胡斯》的开头一样,本篇小说的开头也写到了纪念碑;同时,这对夫妻旅游的地点正是基里科所在的意大利,还有“空荡荡的广场”。)海明威有一套关于小说的理论,叫“冰山原则”,即小说所写出的是冰山浮于水面的八分之一,而未写出的八分之七在水面下,留待读者自己理解。这与基里科的阴影也有所相似。海明威的小说中,雨中的猫似乎是在场的,妻子隔着窗户真的看到了那只猫,但妻子下楼后,“沿着砾石小路走到他们的窗下”,走到桌前,“那只猫不见了”(引自曹庸译本)。小说最后,侍女抱来一只大玳瑁猫,也并非妻子看到的那一只。这对夫妻究竟在谈论什么?哪怕这只猫真的在场,恐怕也不是问题的核心所在。也许他们在谈论是否要一个孩子,也许在谈论对闲适生活的某种期许。所有的猜测都留给了读者,而猫或阴影的实体则隐藏在看似敞开的世界背后。

爱伦坡的小说《黑猫》中,作为凶案目击者的黑猫则被砌在了墙里,发出凄厉的叫声。在墙里活着的黑猫只留声音,沒有了形象,可抽象的猫在我们脑中久久不散。正如村上春树所写:死那样的块体。黑猫就是死的块体吗?村上春树所构想的“拧发条鸟”,也与爱伦坡的黑猫有所近似。世界所隐藏的部分,被以种种解谜形式去探寻,也被以种种墙面所砌合。

让-菲利普·图森在小说《迟疑》中,写到“我”探望朋友不遇,进而猜测朋友并未真的离开家,于是潜入朋友的房间,最终发现自己一无所获,只是在自我构建,也在自我玩弄。图森的“我”比卡夫卡笔下的观众更有行动力,却是无效的行动力,他在迟疑中行动,在不确定中行动。小说的开头,图森就详细描写了一只水中的黑色死猫,漂浮在海港里。这只死猫投下了含混的阴影,“我”正是困于阴影中的人物,或者另一只死猫。因为“流来涌去的微波”,死猫“一会儿漂到左边,一会儿漂到右边”(引自姜小文译本)。

被重绘的忧郁

画作《一条街的忧郁与神秘》,基里科曾重绘多次。有的版本中,滚铁环的女孩面前出现了一对并排站着的人,女孩试图止住铁环;有的版本中,这对并排站着的人被涂掉了,却涂得不够彻底,还能隐约看见一团褐色的影子。这样并排站着的人,或彼此握手的人,也经常出现在画家的其他画作中。画家重绘自己的作品是常有的事情,本不足为奇。也许是出于某种修正,也许是出于某种讽刺(基于基里科晚年对自己形而上时期的不屑态度,同时,他的讽刺也带有古典的微妙感),也许是为了某种利益,这些我都不得而知。

只是在这个行为中,我看到了绘画与短篇小说的某种近似:静止般的、行动力缺失的谜(不那么健康),及对谜面、谜底的涂改。绘画的体量,或者短篇小说,适合以各种理由重绘、翻写,或者嵌入长篇。比如卡夫卡的《猎人格拉胡斯》《一场斗争的描述》,就有不同的版本。卡夫卡短篇的版本杂芜,甚于长篇的异文。嵌入《奇鸟形状录》的《拧发条鸟与星期二的女郎们》,密度上远高于后续的行文,行动上却并无建树,像是整部小说的一个引子。至于让-菲利普·图森的《迟疑》,在篇幅上似乎已是中篇,读起来却是以短篇小说的方式书写的——或者说图森已放弃了篇幅的边界,回到静止的世界面前。(至于人物的行动力更不用说。)

我很喜欢基里科渺小的投下阴影的人的形象,他们让我感到一种舒适的过程:凝结。也许是词句,也许是颜料,写,或者画,先于健康人类的行动意识,以康复的方式呈现了静止的谜。混迹在世界漩涡的边缘,涂改,投掷。也许这就是绘画与短篇小说。