陈范的《苏报》与《苏报》的陈范

2022-05-30黄旦

黄旦

一八七七年,《申报》第一任主笔蒋芷湘考中进士,随即炒了报馆的鱿鱼,急匆匆赴甘肃去做敦煌县令。二十一年后,即一八九八年,同样曾为县令的常州人陈范来到上海,入了蒋芷湘所弃的这个行当,做起了《苏报》馆的馆主。没人能料到,这个被撤职的县令,居然在短短的报纸生涯中成就了一番轰烈事业—史称的“苏报案”。

与“苏报案”中其他人物相比,陈范的面目始终是隐隐约约、模糊不清,尽管他是主角之一。《陈范评传》(王敏著,上海古籍出版社2021年)恰为此做了大量的爬梳钩稽,很好地弥补了这一缺憾。从中我们知道,就其身世来看,陈范是“知县”子弟,属于“广义官僚群体的后代”(何炳棣《明清社会史论》):其祖父陈伟曾被选任江苏金山知县;其父陈钟英,于一八四九年中举,以知县拣发浙江,随后在浙游宦长达二十多年,担任过鄞县、安吉、乌程、兰溪等县的知县,以及富阳、嘉善、黄岩县事,补用同知等职。

陈家也完全配得上书香门第的招牌。其父时有文名,著有诗书,湖南名士王闿运赞其为“藻思逸才,冠绝流辈”。其母赵氏在开明娘家的培育下,不但识字,而且通诗文书画,著有《听蕉雨轩诗词稿》。父母如此,家庭教育肯定不会差。家里聘有塾师,悉心培植自家子弟。以后来的情形看,总体成效相当不错。陈范之兄陈鼎,是出于蓝而胜于蓝,不仅中了举,且得中进士,一直在京城为官。其弟陈滔,国学生,精于书画。先在成都和四川入幕做宾,后曾为乐至、郫县、奉节等县知县。五个姊妹个个知书达理,最后都嫁入官宦人家。陈范打小便“随侍府君。府君口授指画,昕夕不辍”。只是运气欠缺,考场不顺。自十五岁开始乡试,六进六出,才得偿所愿,以虚龄算,恰已是而立之年。在“乡试闻报”后,他自己也是感慨万千:后先卌载岁逢己(先君以道光己酉捷顺天乡榜,及今己丑,四十年矣),南北六巡年逾丁(予自光绪乙亥至今,惟壬午以丁艰未赴,十五年中,凡南北六届)。

过了两年,他走任江西铅山知县,开始其官场之途。不过这与科名无关,而是通过“异途”—捐纳所得之位。初入官场,心情肯定不错。在偕同道“登鹫岭,小憩信江书院”时,陈范是踌躇满志意气昂扬:“与君高处共追探,莫畏崎岖说不堪。绿水红桥相掩映,眼前风景似江南。”以此来看,《蜕盫事略》解释说,陈范之所以要“纳粟为令”,乃是有意于“究心经世之学,志盛气锐,欲以政治自效”,不完全是空来之言。从他自己的所述中,其时不乏尽心尽职的心愿和设想:“铅山弊俗甚多,非可悉革。昔人有言,弊去泰甚。两三年来,次第整饬,以办命案、惩讼匪、和民教、除枪替四者为最。”可见不但有做事的计划,而且是次第推动落实。享有“鹅湖之会”盛名的鹅湖书院,年久失修,面对“门擐雀可罗,祠秽神勿歆”之荒凉,他有“百废不一举,守土滋自惭”的自责。于是向官方和民间求告资金,“佥谋面众颜,上达手十函”,最终集得足够银两。耗时将近两年,书院得以修葺并焕然一新。他应民之望,循例出场祈雨,以解“兼旬无雨泽,禾苗叹欲死”之困,并拜告上天,“有咎吾宜撄,无为困吾子”,颇具父母官之风范。神奇的是,祈求后果然下了一场雨。《喜雨》一诗唱出了其当时的心情:“心清暑亦蠲,喝解意尤新。”从现有材料中有一点或能肯定,陈范在任上还属勤勉努力,官声似乎不错。在其顶头上司对所辖各县知县的例行考核中,他名列首位。另外,铅山士绅为他在鹅湖书院的四贤祠附设生位,也多少说明了这一点。尽管他自谦,认为此举有点过,但士民的肯定,“不道舆情谅隐衷”,还是让他很受用,并依惯习将这归之为“总在皇恩浩荡中”。

官场的风云说变即变。一八九六年初,陈范突遭时任江西巡抚德寿的弹劾而被革职,理由是他“夤缘贪酷,声名甚劣”。在他看来这是天大的冤屈,“八字休官却莫须”,结果却不能改变丝毫。“许将组绶换菰蒲”,是他不得不接受的事实。“六载忝邦寄,匡扶心力殚”,落得这般下场,是他没有想到的,心里的愤懑、委屈自是难免。“宦味平生淡,离怀此夕多”,前句未必可信,后句当是实情。“扁舟从此去,不待忆鲈莼。”不过,话音落下仅两年,他又走出了家乡,这一次的目的地是洋场上海,陈范的《苏报》即此开场。

在十九世纪六十年代之后,江南文人来沪谋生计,已属平常。陈范的举动是跟风随波,并不令人意外。但陈范究竟是如何与《苏报》搭上关系的,迄今仍是一个谜。或许如《陈范评传》所猜想的,可能与同是常州人的李伯元为之牵引有关。当陈范与其妹夫汪文溥联手接盘苏报时,該报已是气息奄奄。据胡道静,当时《苏报》“所刊消息议论,颇为无聊,故在新闻纸中占的地位极不重要”(《上海历史研究》)。加上经营不善,还涉入司法纠纷,报纸已难以为继。陈范得手报纸后,首先是重置馆址,算是弃旧换新。不过新馆颇为可怜,只有一间门面。依包天笑所述,这是在一户人家楼下的一个大统间。沿街是两扇玻璃门,每扇门上有苏报馆三个红字。推门而进,即一小柜,柜上摆了一块小牌,写着“广告处”。房间中间用玻璃窗一隔,前半间是编辑部,置有两张写字台,陈范和儿子面对面。他自己负责论说,儿子编发新闻。有时女儿(陈撷芬)也来,为报纸编些诗词小品之类。报纸的内容就这样出自他们的“合家欢”,再没有另雇他人。后半间是印刷生产车间了,一边是排字房,有几架乌黑的字架;一边是机器房,有一部手摇的平板印报机。看上去是五脏齐整,却处处透露出寒伧之相。如此一个场地,足以说明陈范在买下报纸后已没有什么经济实力。照汪文溥日后的说法,“经济乃大困”,于是难免求助于人。先是陈范“自北走燕”筹款经年,似无大收获;继之又是汪文溥向南去湘求援,结果也不如人意。最终,在上海当时的五家日报中,无论是规模、资本,还是发行量,《苏报》都是处于末位。(马光仁《上海新闻史》)

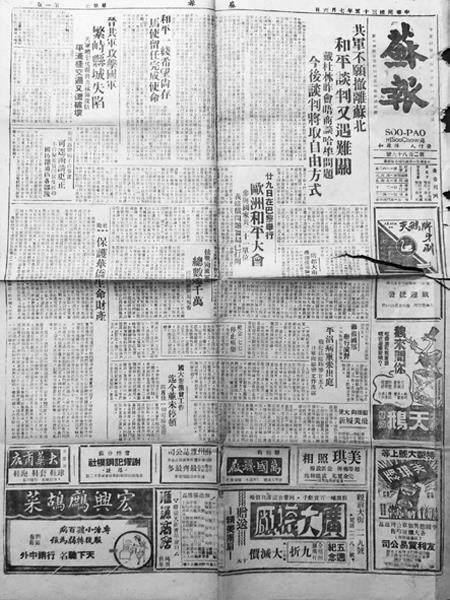

《苏报》

在《蜕盦事略》中,汪文溥称陈范曾私下对他有言:“中国势当改革,而康君(指康有为)所持非也。君盍偕我以文字饷国人?俾无再入迷途。于是相与在沪组织一日报,此即壬寅以言革命被祸之《苏报》也。”这就是说,陈范买《苏报》是有政治动因,由此给人这样一种暗示,《苏报》后来倡言革命并触犯清廷罹祸是早有前因种下。此说事大,倒是需要费点笔墨辨析一下。

就现在能够看到的《苏报》内容以及陈范的文字看,汪文溥的这一说法缺少支持。相反,报纸上的言论倒是与康梁一辈多有相通。当时《苏报》的若干论说,曾频繁被《清议报》《新民丛报》和《湘报》等转载(周佳荣《苏报及苏报案—1903年上海新闻事件》)。冯自由对该报的评定,“初立足变法”,“嗣复中于康、梁学说,高唱保皇立宪之论,时人多以康党目之”(《革命逸史》),或许更接近其实际面目。陈范对康有为的言论不满,或许是存在的。在主掌《苏报》之前两个月,上海《游戏报》刊登出陈范的一篇文字,名为《捕虎者说》,据信这也是目前所见到的他的最早的报刊文章。此文讲述了这样一则寓言:捕虎者为抓捕老虎,设下一计,穿戴虎皮仿其形状以作迷惑,图乘其不备而一举捕之,结果被虎一眼识破不得不落荒而逃。陈范借此讥刺维新党人没有看到中外异势,事事照搬西方,犹如捕虎者之所为。最后的结论是“凡用兵者,当避其所长,攻其所短。其长也,思所以御之。其短也,思所以制之,斯可以获胜。若事事步趋,吾恐虎未死而为虎笑矣”。这种高高在上的事后阔论,轻飘空洞,与康梁等所思所为,不可相提并论。陈范对康有为不以为然,或许是事实,甚至不排除因自身的遭遇对清廷有所不满,从而“以文字饷国人”,成为其办报的动因之一。到了上海后,与新派人士多有交往,也说明他不是一个坚硬的守旧之士。但这一切,并非意味着他当时就有更为激进的念头。即就其在民初所写的几篇言论来看,大致也是四平八稳,而且反对极端立场。作为办报者,陈范给人的总体印象,与《时务报》的汪康年有几分相似,以关系周旋为长而不是什么“以饷国人”的文字或思想。因此,无论陈范接办《苏报》时,在中国改革问题上对于“康君所持”有何非议,与后来的报纸之遭遇似都没有什么必然关系。章士钊的这一个说法比较可信:陈范“思更以适时言论张之”,目的在于“扩其销路,而未必有醉心革命,遒人木铎之坚决意志也”。说白了,《苏报》激烈言论的出现,本意是为扩展销路,并不是陈范有什么强烈的革命追求。陷入《苏报》案,是没有料到的一个意外,非是所希望的结果。

简单来说,导致《苏报》成为排满革命思想及实践之倡呼者和推动者,来自三个关键因素。第一,时势大局的变化。在李剑农的《中国近百年政治史》中,将二十世纪最初五年,定性为“中国新势力复活的酝酿时期”。具体反映在上海,即新学书报十分风行,“上海作新社、广智书局、商务印书馆、《新民丛报》支店、镜今书局、国学社、东大陆图书局等各竞出新籍,如雨后之春笋”(冯自由《革命逸史》)。在这样的情势下,谈新论新,几成一时之趋。老牌大报《申报》在一九○五年不得不改版,以调整其一贯保守的面貌,也足以反证新潮所产生的社會压力。《苏报》要想立足,并且扩大其影响力,跟上潮流是必然的举措。恰也差不多这个时候(1901年),清政府正式宣布全国改书院为学堂,这是一个重大的教育事件,更是一个前所未有的社会事件。陈范在这时显示出其精明,从时局和学堂的变局中,敏锐地感觉且抓捕到了扩展报纸的机遇,在报纸上专门新辟了一个栏目,叫作“学界风潮”,专注学堂事务,从而把上海滩上一张原本没有什么特色的报纸,在某种程度上改造为一份注重“教育”的报纸,或者说“新学界的报纸”,使新学新知新学堂关联一气。果然立竿见影,效果着实不错。据说自“增入‘学界风潮一栏,所载文章,素为东南学界所注目”(张篁溪《苏报案实录》)。

第二,家庭作坊式运作的《苏报》,好处是成本轻,导致的严重问题是稿源不足。包天笑说,其时报馆中经济既困,人才亦少,陈氏常拉人写论说(《辛亥革命前后的上海新闻界》)。这一说法可以在现存的《苏报》中得到验证。这就是说,《苏报》最重要的内容,亦即论说部分,主要依靠外稿,陈范的任务就是拉稿子。这也就理解了陈范与上海新知识群体来往密切的缘由,除了在政治上互相有某些共同的取向,谋取稿子亦是一个动机。其中一个最大的变革,就是与中国教育会和爱国学社进合作,《苏报》自承做教育会机关报(冯自由《革命逸史》),爱国学社为之定期供稿;《苏报》的回报,据称是“月赠爱国学社百金”(张篁溪《苏报案实录》)。这的确是一个双赢的谋划:陈范可以解决无米之炊之窘境;中国教育会和爱国学社,不仅可以缓解经费危困之苦,更重要的是握有了可以反击“顽旧”之派恶意攻击的舆论利器。如所周知,成立于一九○二年的中国教育会是一个政治团体,“表面办理教育,暗中鼓吹革命”(蒋维乔《中国教育会之回忆》)。爱国学社作为沪宁两地退学学生的安身之所,与教育会本就一家,二者是同声相应、同气相求。由此而来,这个原本的家庭报纸,也就不可避免地转变为革命派的工具,成为宣传革命、鼓动学潮的大本营。

第三,陈范聘请章士钊为主笔,又加力将报纸向激烈方向推进了一大步。陈范中意于章士钊,显然是看中其才能。不过据说陈范还暗藏私情,“赏章行严之文才,图将其女陈撷芬配之而未言,即招章入馆司主笔”(《上海苏报案纪事》)。纵然这是真的,也只是陈范的一厢情愿。章士钊之所以答应担任主笔,则是另有盘算。作为南京陆师学堂的退学生,章士钊在爱国学社与章炳麟、邹容颇为交好,他们一直为手中缺少倡言革命的武器而联床叹息郁郁不欢。恰在此时,陈范伸来了橄榄枝,希望章士钊适馆,“董理斯报”,可谓正中下怀,自就当仁不让。

章士钊果然是血气方刚,大刀阔斧,以《本报大改良》《本报大注意》《本报大沙汰》告白为前行,三天内放了三把火:先是调字号,对于一些文章中他认为“发论精当,时议绝要”的地方,印以二号字,以突出视觉效果,“冀速感阅者之神经”;然后是调版面,将“学界风潮”栏目提前,安排在“论说”之后,以示特别重要之意;最后是调内容,除非紧要军报之类关涉绝大关系之事,否则“所有各省及本埠之琐屑新闻”,一概不登,“务以单纯之议论,作时局之机关”。章士钊的《苏报》,关注的不再是新学界自身,也不再是以“学堂动态”为特色的教育报,而是整个转向了政治,变成由新学界主持的“政治报”,是对政治时局的“发言”,也就是“作时局之机关”,报纸成了言论纸。正是在章士钊的“恣意挥发”下,《苏报》以水火不容的决绝姿态,打出了革命党旗号,并以势不两立的态度讨伐保皇党,鲜明地划出了二者之间的界线,引发巨大的社会震动。章士钊对此颇为自得:“辛亥前之内地革命论潮,以癸卯一年为最高峰,其所以成为高峰,则明明苏报为之职志而已。”(《苏报案始末记叙》)“成为高峰”,自然就成为清廷的眼中钉,这是章士钊们应该想到过的,但租界当局与清廷达成妥协,答应有条件捕人,怕是他们之前所没有估量到的。相反,他们的无所畏惧,在部分原因上,正是觉得有租界的特殊性可恃。一九○三年六月二十九日至三十日,苏报馆账房钱宝仁和陈范次子陈仲彝相继被巡捕房关押。七月一日,邹容和龙积之投案。七月七日,苏报馆被会审公廨查封。章士钊的“不惜以身家性命”而“并为爆炸性之一击”(《苏报案始末记叙》),成就了报纸革命之壮举,也彻底击毁了报馆,打蒙了陈范。在躲藏了两天之后,他于七月三日夜挈女携妾,登上三菱公司日本邮船株式会社的“博爱丸”号,仓皇逃亡日本。从此开启了后半生《苏报》陈范的流离之程。

陈范是从神户上岸的,几天后转往大阪。继而与女儿陈撷芬又前往横滨,并在那安顿下来。这样的线路是事先筹划还是临时定夺,不得而知。在横滨时他访问过孙中山,与之“畅论时事”,并在一九○四年冬,还参与过由冯自由、梁慕光、胡毅生、廖翼朋在横滨所组织的“洪门三点会”(冯自由《陈梦坡事略》)。除此而外他的影踪均不见录载。只知道他于一九○四年底或一九○五年初前往香港,协助陈少白办《中国日报》。不过时日不长,应该是在一九○五年春,就北下悄悄回到上海。

然而,清廷仍然放不过他。到上海不久,陈范即经历了一场牢狱之灾,所幸时间不长,大约吃了一年多牢饭。汪文溥的《蜕盫事略》对之有记录:“(陈范)只身走香港,无所欲,复来上海,则为虏督端方侦骑所得,黠者献策端方,谓苏报案领事团不肯引渡,即得其人,不能死之也,不如使人以他事讼之,得引案归内地,则斩戮可任吾意。虏如所策,而外人洞其隐,终不为虏策隳。既了他讼,即不问前案,竟纵之出。”时间是一九○六年,恰与当年“苏报案”另一主犯章太炎迈出租界监所大门为同一个年份。

章太炎出狱后,顶着英雄的光环向东去往陈范的来时路—日本,在那又干了不少引人注目之事。陈范则是向南遁隐,秋天“离沪,伏处于浙江温属滨海之地一年余,困不能继,乃至长沙”,投靠时任湖南醴陵县宰的汪文溥,开始他的湖南寄生日子。

亏了有这样一个情谊相厚的妹夫,使走投无路的陈范,有了一线生机。于此一来,汪文溥的状况也就决定了陈范的状况。汪时任醴陵令,又“颇结纳时士”,故其时醴陵人尚重陈范,皆为“趋事汪者”之故,与陈范本人如何无关。当汪文溥被指与革命党人有染,受到革职且被捕入狱,陈范想必也是饱尝了人情之炎凉。他一方面与友人商量营救汪,同时因汪的去职不得不搬到友人处暂居。一九○九年下半年复又离开醴陵到长沙借住汪文溥处。之后,他时而长沙,时而醴陵,居无定所,收无定入,生活状况甚为潦倒。其友傅専前来探访,映入眼帘是“蜕盫状至萧瑟,若不得已而處此者,于以知其遇之穷也”。屋漏偏遭连夜雨,其间他忽得重病,这在以往从未有过。据他自称,“生平少病,偶患寒热,卧一日夜,或饿一二餐,强起治事,或游宴,旋即如常。虽届五十,未以为衰,自视犹昔”。此次却是十分不同,病刚起即来势汹汹,“病倏根已深,强起竟无术。自滋抱足眠,一榻四十日”,最终动刀两次,躲过一劫。“痛定思痛,虽不死,殆有甚于死者矣。”这一打击首当其冲是身体,但更深的影响则是心理和情绪,“已悟人间皆大泡,不堪凿空学张骞。西山明月东溪水,诗酒相逢便是仙”。

话虽如此,民国的成立使他萌生新的念头。一九一二年春,陈范离开旅居近五年的湖南,重又踏入上海滩。“纪元春尽始抵沪渎,旧历试灯节矣。朋旧似隔世之逢,姻亲有白头之叹。”“人之视仆如武陵渔父才出桃源,仆之自视亦如蓟子训重到洛阳”,内心的百感交集自是难免。陈范此番决定回上海,是经过切实考虑的:首要是想与家人相依相伴,互有照料,“湘虽旧土,常州为先亲坟茔所在。且寡媳孤孙,尚需老人瞻顾”。加上“自去年病后,亦渐觉衰飒。即遇事力振,心有余而力不足”。当然,其次也是想因此能够谋一饭碗,“觅一不甚劳不甚逸之事以自处。一则消遣,一则自资”。或许漂泊久了自信也少了,他也不禁表示出忧虑,“第不知能如愿否也”。

不知道陈范心目中“不甚劳不甚逸之事”指的是哪一些,反正他的担忧不幸成为现实,民初的上海,并没有为陈范带来什么好运,以能轻易获得如愿的职位。没有事做,也就没有经济来源,生计仍然是一个令他头疼的问题。亲朋旧友们为之着急,也很为之不平。“当是时,南京政府既建,革命将告成功,人人自谓手造共和,尽瘁民国,某为伟人,某为志士,某又为老同志。”陈范的《苏报》曾为此闹出一番天大的事情,有功却未能受禄。

陈范也曾低头向时任江苏都督府都督的故旧求助,未得理睬。无奈中听从吴稚晖的建议,以恢复《苏报》为名,上书请求上海都督府都督陈其美返还被上海道没收的苏报馆财产。倘若原有财产各件已变价或弃掷,不复存在,就恳请陈其美“于沪道原有范围之公款内,饬拨银八千两,作为发还原价”。此时已留洋归来并在《民立报》事笔政的章士钊,还专门发表一篇名为《〈苏报〉将复活乎?》之社评,以示对故人的声援,最后同样是不见回复。蔡元培等人不死心,又联名出面向民国政府申请救济陈范守寡的儿媳,理由是其子陈颂麒因苏报案代父系狱,挫折身死。现存寡妻亦可比照该局所定恤金表中刑毙等一条之例,酌量给恤。此请又是如泥牛入海。据说陈范曾一度靠写小说赚稿费获得一些收入,后还是由南社社友叶楚伧介绍,进入《太平洋报》任编辑,只做了个把多月,又转赴北京《民主报》任职,大约两月后又请辞回沪。

一九一三年五月十五日,距湖南回沪不过一年多,陈范在沪西宝安里的居所走完了他的人生之路,时年五十三岁。之前其两任妻子均已殁。他的两个儿子,一个在“苏报案”后不知去向,一个被捕入狱,出狱后客死他乡。唯一的孙子,在他回沪后不到半年也因病而殇,年仅四岁。一家零落,实可谓是断子绝孙;死后家中徒有四壁,竟买不起一副棺木,最后还是靠亲友帮忙,又可谓是死无葬身之所。他在弥留之际,听从了小女儿的劝说,受洗皈依天主教,大概是想祈求天国圣光为其带来一丝温暖吧。“屈平沉江作竞渡,宣武登临成故事。愧我悲欢五十年,春秋都有伤心处。寸心得失知者谁,差幸薄言不逢怒”,正是他一言难尽的《苏报》经历之自我写照。

陈范的《苏报》和《苏报》的陈范,自此已是人去曲终。可我仍有疑问挥之难去。比如,“苏报案”之后的陈范,怎么就失去了其基本的谋生能力呢?若东瀛之日,人生言不通,又在慌乱之中,尚情有可原;后去的香港,成为化外之地,不易生存,也在理中。可是湖南,本是维新势力的主要营地,虽然戊戌变法受挫伤了元气,基础仍固。比如在新式教育方面的发展就不算慢。在一九○二年至一九一一年十年间,仅新式小学堂就有两千零八十五所(莫志斌、任春辉《论湖南教育近代化》);至于全省的中学,到一九○九年接近五十所,居全国第二位(冯家钦等《湖南教育简史》)。再看湖南报刊,在清末民初这一时期,仅仅可考的报纸就约达七百三十种(黄林《近代湖南报刊史略》)。按照陈范已有的经历和知识基础,加上汪文溥的关系,其时如若有心从中找一个事做,哪怕是写写稿子挣点稿费,应该不会太难的吧?可是,在现有的材料中,他似乎连这样的努力都看不到。空余时间不是沉迷于吟诗写字,就是与一二好友周旋,乃至点评《石头记》,基本状态就是默默在家消遣时日,甘愿寄食而受穷。当时他的年龄,不过四十多一点,哪怕是未老先衰,当也不应如此。民国前后的上海,新式报业、出版业更是繁荣异常。别的不说,陈范所熟识的南社诸友参与编辑的《民立报》,其时日销多至二万份,印机昼夜不停(戈公振《中国报学史》)。然而,好像与他要找的“不甚劳不甚逸之事”,没有什么干系。他后来确实去过两家报纸,时间都非常之短,在香港《中国日报》也是如此,均为旋进旋出,好似蜻蜓点水。这难道不让人奇怪吗?目前给出的理由不是人际关系就是水土不服。回看在《苏报》期间,陈范有诸多的交往,比如中国教育会和爱国学社,从没听说有过什么龃龉。

对此我有一个推想,办报本不是陈范的兴趣所在,他每与报纸发生关联,都是迫于生活而不是志趣。“苏报案”之后的几次更是一清二楚。这不奇怪,在上海的新式文化人,不少都来自这样的外力,而不是内在驱动(熊月之《解析上海人》)。不过陈范的不同,还在于他不仅不具兴趣,甚至可能缺乏这方面的能力。柳亚子们对他的学问诗词是赞赏有加,称“其学穿穴经史百家,旁通内典,兼及重译诸籍,而尤长于诗”,“几几与杜陵方驾”。对此,我没有能力评价,但就其余留的几篇报刊言论看,实在说不上好。论述平淡而不透亮,文字工却不简洁,条理虽清但激情缺乏,很难吸引人的阅读。不要说离梁启超“笔锋常带感情”的“报章之文”甚远,比之于右任、宋教仁、章士钊等,相差也不只是一个等级。那么,他在报馆之中打几天短工即走,除了所谓的人事和水土之外,是否还有难副其职的隐情呢?《苏报》的言论几乎全来自外稿,在一定程度上也说明了这一点。简而言之,陈范看上去不是做编辑记者的料,无论是其文思、文风还是个性。要是不发生“苏报案”,陈范及其《苏报》会是一个什么结果,实在也是不好说。不过,历经近十年的颠沛,《苏报》的陈范肯定已接不上上海滩的报刊气场了。

这不免又让我想起陈范后来对于《苏报》一案的三缄其口。现有的所有回忆都将此归之为他的谦逊、淡然,不愿自夸居功。柳亚子认为是他“萧然物外”,故“绝口不道前事”;按其好友傅専所见,是他“深自韬匿”,甚至压根就没把这当回事,“询其往事,皆不甚了了,殆如梦除觉”。而这,又与之“为人暗淡沉默,恂恂如老师宿儒”“不习突梯挈楹之技,叫嚣与脂韦两非所擅”的个性和气质相关。然而,顺着他的报刊经历看,或许还有另一个可能,那就是他不愿也不想再提此事。试想,他本来就与报纸没有深交,不过求生之需,倾囊买下《苏报》,却有意无意引发了案件,一举成了名人,又突如丧家之犬奔走在逃亡路上,这样的一个个片段,他该如何剪辑串联呢?刚抵日本时的场面就很有点意思,“慕君名者,方各印一时豪之态度于脑镜,欲一见为快。既见,乃恂恂如老师宿儒,几疑此不类昌言革命者”,不免败兴,自然也就不再与之来往。失望的不仅是他们,陈范也未必认可自己是“时豪”。汪文溥曾转述过陈范关于申请政府补偿的一席话,或让我们稍可触及其内心:“吾辈之事,乃各本吾人之心理,发为言论,以质人群,宁冀有毫毛之效,预为贩卖禄利地。今世运递嬗,邂逅揭示此幕,宁可以其倒印吾辈前说,即贪以为功。”也就是说,“世运递嬗”如此,本有着各种不同的原因,现在既碰巧与民国相遇,就不可以后证前,倒印其因,谋划好处。假定这也就是他理解“苏报案”的基本逻辑,他自然就无法按照人们的想象,以一个落难英雄般的口吻来叙说这个故事。可是不这样讲述,又该如何开口呢?民初回沪后他在给友人的信中说,“追维今昔,觉一生所历变幻离奇。惜君时不在仆前,否则当闻几许狂谈”。对于这种事出虽有因,复盘则茫然的“变幻离奇”,他除了沉默,还能如何?当然,这不是说陈范没有自己的政治主见,也不意味着他不反对清廷,而是如何想和打算怎么做之间,常常不是一马平川由此及彼,更不必说穿插着种种意想不到的“邂逅”。照此看来,他“绝口不提往事”,也不排除是要彻底抹去前尘,让人忘掉《苏报》的陈范,重新做回自己。到湖南之后,即改号自称“蜕盦”。“蜕”即脱皮,莫不是要蜕去的就是《苏报》这张皮?不管如何,倘依此来看待他在湖南时的生活状态,倒是能够说通了。

未曾料,在陈范去世后二十年,即一九三七年二月十八日,突如其来有了南京国民政府下达的一个通令,以褒奖陈范“早岁在申办理《苏报》,提倡革命,嗣以事发,奔走四方”,“不遑宁处”,“终因积瘁已深,病殁沪上”,而且连累“一门受祸”,“应予特令褒扬”。去世的陈范仍然躲不开出其不意的“邂逅”,而且還是因了《苏报》。莫非他对此有预感,早早就写下了这样几行诗:

真人入幻笑年时,泪在衫襟血在诗。

泪血如今都已尽,是真是幻任参差。

写于杭州西溪听水楼

文中材料除标出的外,均来自王敏所著的《陈范评传》以及由她所编校的《陈范集》