汤辉:摄影是我最好的人生伙伴

2022-05-30汤辉王丹

汤辉 王丹

汤辉

汤辉

中国知名广告摄影师,众多一线明星“御用”摄影师。中国摄影家协会理事,中国摄影金像奖获得者、评委,第57届威尼斯双年展参展艺术家,《芭莎艺术》视觉顾问,《中国脸》公益影像传播项目发起人。

1979年2月,汤辉在越南149高地前留影。汤辉 供图

1977年,我刚满16岁就入伍了。我接受过严苛的军事训练,做过通信兵,还体验过施工、做饭、喂猪等工作。1978年,我被部队派去学习驾驶。一年后的1979年,我参加了对越自卫反击战。那时候的我不懂摄影,没有相机,更从来没想过以后自己会成为一名职业摄影师。

1979年,18岁的我经历了战争,面对过生死,在战场上还立了三等功,这是我人生经历中非常重要的一部分。但我在越南前线只留下了一张照片,那是我站在越南149高地前拍摄的,我已经不记得这张照片是谁帮我拍的了,但每次看着这张照片都能回想起当时的一些事情。

记得我们即将回国时,有一名战友拿出了一台135相机,我们几个战友一起兴奋地用这台相机拍了很多照片,拍得很开心。但当时因为大家都不懂相机原理,贸然打开了相机的后盖,导致一整卷胶片都被曝光了。那么难得的留念就这样消失了,留下了太大的遗憾。这也许就为我后来喜爱和从事摄影埋下了一颗种子。

与摄影结缘,人生中第一台相机是海鸥205

1979年底,我被調回了北京,进入解放军艺术学院的车队继续服役。也就在这时,我开始和周围的一些战友玩起了摄影。当时我的津贴每个月只有10元钱,买不起相机,是我父亲给我买了人生中的第一台相机——海鸥205。我们几个年轻的战友经常自己做暗房工作,因为钱不够,只好买一些过期的相纸放照片。

我在解放军艺术学院服役了4年,这期间认识了俞根泉老师。在俞老师的引导下,我加入了一个社会上的摄影团体——志趣影会。记得当时志趣影会中年龄最大的是老一辈摄影家廖增益,当时他71岁,我21岁。影会大约10人,经常一起去长城、白洋淀等地创作、拍摄。我们喜欢拍一些花鸟鱼虫、风光和民俗。也是在这里,我认识了对我人生影响很大的老师——解逢。他是66届中央工艺美术学院陶瓷系的毕业生,当时的他在北京轻工业品进出口公司做广告摄影师,是中国最早一代拍广告的摄影师。

我当了10年兵,是通过摄影才对社会有了一些认识。我当时还参与了一些军地两用人才的摄影展,但那时只是纯粹的热爱摄影,并不知道摄影也可以成为一种职业。这就是我的摄影启蒙阶段。1986年,我从部队复员,解逢老师问我要不要去他们公司试试,我就去了,并很幸运地通过了面试,留在了北京轻工业品进出口公司成为一名职业摄影师。我每天跟解逢老师一起拍摄产品照片,大到钢琴,小到图钉。这个阶段的实践为我的摄影技术打下了良好的基础。

在1990年代,国际4A广告公司还没有进入中国,所有的广告摄影师都要自己做创意。好在解逢老师是学美术的,我从他那里获得了很多帮助。1988年,我们参加了国内举办的首届广告摄影大赛并获了奖。我还记得获奖的那张照片是一个丝袜的广告,画面内容是一条腿伸到了一个洗衣桶里。现在回想起来觉得很可笑,这张照片与现在的广告照片相比很初级,但在当时也拿了奖。后来我们又参加过很多摄影比赛,拿了很多奖项,包括柯达杯的十佳摄影师、仙娜摄影大奖赛第一名等。

下海创业,成立公司

6年国企的工作让我觉得有些循规蹈矩,于是我在1992年离开了北京轻工业品进出口公司。之后的4年里,我靠着摄影手艺,接一些零散的广告摄影,也在一些朋友的写真摄影公司里帮忙。尽管没赚到什么钱,但在摄影公司里学习到了如何面对客户、如何报价等一些小技巧,为以后的创业积累了些经验。

1996年,没有收入的我实在“活”不下去了,于是找到解逢老师说,我们开公司吧?他说:成!于是“黑图”摄影公司成立了,后来改名为“辉图”。当时资讯闭塞,我们对于拍摄定价没有任何参考,都是我“胡”定的:1200元一张产品照,一个工作日5000元的劳务费。现在回想起来,在那个年代,这个价格已经很高了。

当时,我们很幸运地结识了远大中央空调这个客户,它是那个时期中国最好的企业之一。我们为远大中央空调拍摄了3年,拍得很辛苦,拍摄期间每天工作近20个小时。远大的老总张跃与我是同龄人,他是学美术出身的,非常重视品牌形象宣传,对拍摄要求也很高。我们经常凌晨2点多在他的办公室讨论当天要拍摄的内容,他会帮我发现很多问题。从他的身上,我学到了很多企业主的思维,了解到中国企业家的创业过程。

京剧。汤辉 摄

当时没有航拍设备,张跃用他的私人直升机带我们航拍厂区。我们将直升机的门拆卸掉,为躲避直升机下方的铁架,将身体完全探出去拍摄。当时除了座椅上的安全带外,没有任何其他保护措施,所以“远大人”给我们起了个外号,叫“加里森敢死队”。长沙夏天户外温度高达40摄氏度以上,车间厂房里都是50摄氏度以上。我们辛勤工作的态度获得了企业的认可,我被特批成为厂区里唯一一个可以不穿工服的人。所以那时在远大的厂房里,经常能够看到一个穿着花裤衩、大背心的人,整天开着叉车,爬上爬下地拍照。

合作4A广告公司,垄断16个手机品牌拍摄

1998年末,我们开始接触到了4A广告公司,奥美、电通、李奥贝纳等。这为我们打开了另外一扇窗。我们开始在4A广告公司的圈子里推广和展示,并根据他们的要求创作一些作品。4A是一个先进的、具有国际化工作标准的系统。自从开启与4A广告公司的合作后,我们就一直在这个领域中拓展业务,并在这个过程当中创造了非常多的商业奇迹,比如远超全球的顶级摄影师均价。

起初,北京的市场基本被来自德国、美国等国外摄影师垄断,后来香港摄影师的价格是最贵的。我们当时的报价是5000元一个工作日,人家已经做到了2万元一个工作日。当时2万元的价格让我们觉得简直疯了,但几年之后我们就做到了10万元一个工作日。4A广告公司基本上都以摄影师作品的好坏来做选择,不看关系和人情,这是它特别合理的部分,也给了我们“杀”进去的机会。

我们通过4A广告公司与很多国外品牌合作,比如与佳能的合作持续了20多年。我们曾经服务过超过100家世界500强企业。最初,我们都是通过产品照来接触客户的,后面就会介入到他们的品牌形象拍摄。这是在商业上不断摸索、深化的一个过程。通过服务这些世界500强企业,我也学习到了很多关于营销品牌形象和管理方面的宝贵经验。

我们能够在4A广告公司的圈子里站住脚并不是靠运气。首先,无论拍摄什么内容,我们在技术上不会输给任何一名摄影师。其次,我们有一套适应4A系统的操作流程。那时我们拥有4个影棚、4组制片、4组摄影师和4组修图师来适应这个系统。再次,我们制定了不同的价格来适应不同的客户。当时资讯没有现在这么发达,所以我养成了一个勤劳的习惯,就是进商场从来不是去买东西,而是去看广告的。我会去观察国外品牌的最新广告,研究它们的趋势和拍摄技巧,以及科技进步带来的变化。只有这样,才能在技术层面上理解4A广告公司的一些创意,才能做到将一张创意草图或者一段文字视覺化,这些功能都需要由摄影师来完成,所以摄影师的价值是随着这种能力的强弱变化的。

我们当时曾经垄断了16个手机品牌产品照的拍摄。因为手机产品上市的周期很短,所以拍摄的工作量非常大。记得当时全员不睡觉,几乎连轴转地拍摄,包括我自己也忙得连回家的时间都没有,真正体会到了“拍照拍到想吐”的感觉。我们通过拍摄手机,对拍金属类产品积累了大量经验,之后便延伸到相机、笔记本、家用电器等品类的拍摄。

我们在拍摄产品领域形成了优势之后,团队也逐渐成熟起来,我们的摄影助理也都成长为有经验的摄影师。这时,我开始转向新的方向——拍摄人像。其实我们在公司成立初期就已经开始拍人像,虽然只是拍摄普通模特,但也积累了大量的作品和经验。2010年,我开始拍摄运动员和奥运冠军。我一共拍摄了200多位中国体育精英,其中包括88位奥运冠军和百余位世界冠军,创作了《中国脸》系列。因此,我们形成了体育摄影方面的优势,之后又形成了拍摄演艺明星的优势。

当我在人像领域形成一定知名度后,很多明星团队和品牌对我产生了信任,并指定我去拍摄。这其实是非常难做到的,除了摄影师的拍摄能力过硬之外,沟通能力是奠定一切的基础。当你去跟一些大明星打交道时,你才会发现自己才疏学浅,无法与他们在文化层面上交流。我从他们身上学到了很多智慧,这是一个非常享受的学习过程。

“摄影师-内容创造者-艺术家”的蜕变

我们从2011年就开始尝试制作视频,制作的第一个案例是为佳能EOS-1DX拍摄的产品形象广告。我们运用灯光的移动来拍摄产品细节,试图为产品营造一种特殊的感觉,现在回看这段视频依然很有味道。

其实,我们在很多时候是在“玩”视频,通过视频来传达我们多年拍摄广告的心得、感受,并将从互联网上学习到的一些技巧方法应用其中。我们开始研究动态画面、镜头运用、音乐和画面的关系。在拍摄平面照片的时候,大家会去想象用视频如何表达。这些视频与商业无关,是完全按照内容的导向去创作的,更适合网络传播。我们借着工作的机会拍摄过弗拉明戈舞、京剧等,还为葛优拍摄了短片《小丑》。后来,我们又尝试用讲故事的方式来表达人物和时间,学会了写文案和配音。这些都是我们自发去创作的。这种经历让我的眼界更开阔,对影像的理解和掌控力变得更全面。

2014年,我成立了汤辉工作室,更多地投入到内容的创作当中。与此同时,我的身份也发生了改变,从摄影师变成了内容创作者。我们在全网各个平台上有一搭无一搭地“玩”内容,拥有了上百万粉丝,我们与品牌的合作也会因此变得更加多元化。除了完成规定动作的执行拍摄外,我还会利用个人的影响力和身份在社交媒体上去发布信息来配合品牌宣传,这就成为一种新的商业模式。

内容创作的过程让我变得更好学,让我认识更多商业摄影领域之外的朋友,遇到了更多有趣的灵魂,我的交流和思考产生了更多的改变。之后,我参加了很多艺术展览和摄影活动,又拥有了艺术家的标签,这使我的内容创作更加单纯、自我,开始远离商业,变成了另外一种生活方式和状态。从内容创作者变身艺术家的过程是我最喜欢的,因为在这个阶段,我们不仅对公众做了内容输出,还做了几个公益项目,《中国脸》就是其中之一。在2012年伦敦奥运会期间,我们在鸟巢、水立方做展览,全部是自己花钱,包括后续在各大网络平台、体育平台上发布的所有作品都是免费的。我们就是想通过《中国脸》传递藏在体育背后的人文关怀和个人力量,并向各个渠道去释放我们对于中国体育和中国运动员的理解。我们希望成为有社会责任感的人,愿意用艺术表达的方式为社会输出更多正能量。

《让运动成为一种艺术》——花样滑冰世界冠军庞清、佟健。汤辉 摄

马琳。汤辉 摄

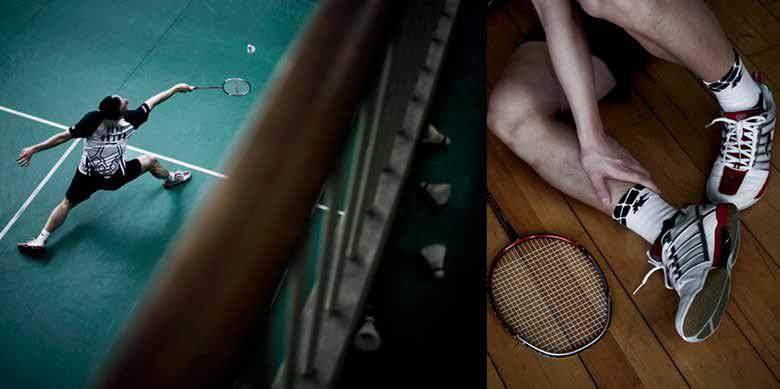

羽毛球。汤辉 摄

朱启南。汤辉 摄

董栋。汤辉 摄

马志林,选自《我的战友》系列。汤辉 摄

我最大的改变源于一次与“艺术”的不期而遇。2015年底,我参加了今日美术馆与伦敦艺术大学“须有作为”苏格兰艺术航海项目。这次艺术航海之旅也是我的艺术启蒙和觉悟之旅。我们在海上漂了7天7夜,手机没有信号,与嘈杂的社会断绝了任何联系,这让我学会了享受孤独,也感受到了生命的渺小和脆弱。同时,我看世界的方式发生了转变,从用镜头去“看”变成了用心去“看”。此时,你手中拿的是相机还是手机已经不再重要,摄影只是一种表达的介质,去捕捉你所领悟和想要表达的东西。于是,我创作了《觉》系列作品。我用手机拍摄了船上的11个人,有艺术家、女水手、船长等。回来后,我又邀请了11位公众人物,有冯小刚、成龙、葛优、陈佩斯等共同参与。照片中每个人的额头上都扎了一根中国的针灸,我想要传达一种痛的感觉,因为人不觉得痛,就不会觉悟。

我选择与公众聊天,将我的意识和人生所得用最简单的方式去说给更多人听。我不会卖作品,不想成为一个著名的、“很值钱”的艺术家,这不是我追求的方向。我更希望年轻人看到我的人生思考和艺术思考,并对他们有所帮助,所以我在互联网平台上做了一个名为《观》的线上系列艺术展。

我拍摄了100多位明星和朋友闭眼睛的照片,面对这个嘈杂的世界,发出“用心看世界”的呼吁。《观》吸引了6000多万的阅读,超过10万的转发,上千网友投稿参与,这种影响力在传统艺术领域是无法想象的。

40年的感悟

1978年,汤辉(右)与战友马志林(左)、刘卫民的在司训队毕业时的合影。汤辉 供图

1979年,汤辉(右)与战友马志林(左)、刘卫民的合影。汤辉 供图

2019年,汤辉(右)与战友马志林(左)、刘卫民的合影。汤辉 供图

刘为民,选自《我的战友》系列。汤辉 摄

我与北京战友马志林、刘卫民一共有3张合影照片。第一张拍摄于1978年,是我们在司训队共同受训毕业时拍摄的;第二张拍摄于1979年,是我们从越南战场回到云南整编时拍摄的;40多年之后,我们三个又聚在一起拍摄了第三张同样姿势的照片。2021年,马志林因病去世,这3张照片便更加弥足珍贵。这更加坚定了我要为战友们拍照的信念。

我从2017年开始拍摄我的战友们,已经拍摄了40多位,其中包括马志林和刘卫民。它已经不是一个项目,而是我的心愿。战友情是人类感情中非常特殊的一种情感。我希望能够用摄影的方式将它记录下来。我将为战友们拍摄肖像的故事和与他们聚在一起的状态拍成了纪录片,通过网络平台传播,期待这种单纯的情感能够获得更多年轻人的共鸣,我相信我们的故事会影响很多人。

冯小刚的电影《芳华》上映的时候,我包场请战友们看电影,大家看完之后都泪流满面。《芳华》的电影海报是我拍摄的。其实我很少拍海报,当时冯小刚导演找到我时,我也是拒绝的,但冯导说,“你先看看脚本再说。”我读了剧本就明白了,这整个记录的就是我们的青春和经历!冯导之所以找我拍海报,他想要的就是这份感同身受。

从40多年前我与摄影结缘至今,摄影已经成为我最好的人生伙伴,它几乎解决了我所有的人生问题。虽然随着摄影技术和智能手机的普及,我們已经进入了人人都是摄影家的时代,但随着人生阅历的增长,摄影于我已经不仅仅是记录人生和抒发情感的工具,而成为我去感知这个世界的理由。

朱宏图,选自《觉》系列作品。汤辉 摄

宮浩,选自《觉》系列作品。汤辉 摄

冯小刚,选自《觉》系列作品。汤辉 摄

成龙,选自《觉》系列作品。汤辉 摄

黄渤,选自《观》系列作品。汤辉 摄

葛优,选自《观》系列作品。汤辉 摄

蓝天野。汤辉 摄

科比。汤辉 摄