两次骑车拍运河 见证近四十年历史变迁

2022-05-30浦峰张湘涓

浦峰 张湘涓

刘世昭

知名摄影家。1979年9月,就职于人民中国杂志社,开始从事摄影记者的工作。先后任记者、主任记者、美术摄影部副主任、采编部副主任。1991年,徒步采访长江三峡。

2002年,摄影并撰文的图书《徒步三峡》出版。

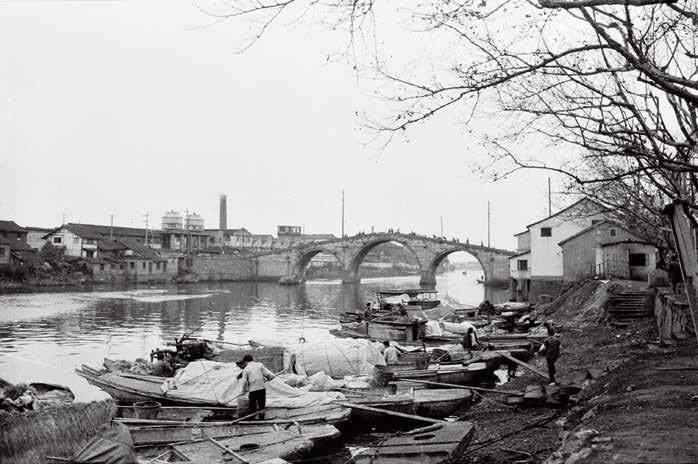

1982年,江苏省无锡市清名桥。刘世昭 摄

2016年,江苏省无锡市清名桥。刘世昭 摄

1981年和2016年,摄影师刘世昭两次从北京出发,沿京杭大运河骑行拍摄,记录运河两岸天翻地覆的变化。其中,上世纪80年代初的照片覆盖了整个大运河沿线,系统而完整,时隔35年后,刘世昭又进行了对比拍摄,较全面地反映了这几十年大运河的发展变迁。

2022年7月,首都博物馆本馆与北京大运河博物馆联合征集反映大运河历史文化、北京历史文化、城市发展等相关文物展品。刘世昭向首都博物馆无偿捐赠了他自1981年以来拍摄大运河的老照片——《流淌的史诗京杭大运河骑行记》。

1981年,北京市通惠河上的庆丰闸遗址。刘世昭 摄

2016年,北京市通惠河上的庆丰闸遗址。刘世昭 摄

你的两次骑行分别从什么时候开始,用了多长时间?

刘世昭:我第一次骑行是从1981年夏天开始,陆续骑了四段路程,最终用了400多天,1983年1月到达杭州。第二次骑行是2016年,我骑了68天,直接从北京骑到了杭州。

两次骑行中,你带了什么摄影装备?分别拍摄了多少照片?

刘世昭:第一次骑行我带了三台徕卡旁轴相机,一台M2和两台M3。镜头是35毫米、50毫米、90毫米、180毫米、250毫米焦距。我拍了3000多张胶片。第二次我带了三台索尼微单相机,一台A7R、两台A7R2。镜头有16-35毫米变焦、70-200毫米变焦和85毫米定焦,拍了15000张左右照片。

你是怎么想到要骑行京杭大运河的呢?

刘世昭:我当时在一家杂志社供职。一开始,我的同事沈兴大提出了京杭大运河的选题。那时,各家媒体对于这个题材报道得不多,我们想完整详细地进行一次京杭大运河报道,除了文字,还需要很多照片,于是我作为摄影记者一同加入了报道团队。1981年,我33岁,每天上下班都骑自行车,来回三十公里,中午还要打球,身体不错。文字记者沈兴大是我的搭档,当年他44岁,身体也挺棒。

你怀着什么样的心情开始了第一次骑行?

刘世昭:我当时觉得这是一个未知的、有挑战性的任务,觉得挺有意思。

1981年的骑行是一次性完成的吗?

刘世昭:我们是分段騎行的。因为夏天最热的那段时间容易中暑,没法骑行;冬天又很寒冷,人们都不出门,不容易拍到好照片。1981年5月19日,我们首先开始在北京采访。一个月后,我们从北京出发,正式开始沿着大运河骑行。之后的路程,我们分成四段:第一段,我们从北京骑到河北;第二段,我们骑到济宁;第三段,从济宁到镇江;第四段,从镇江骑到杭州,最后到达终点站。

你们当时的骑行路线如何设定?

刘世昭:我们以沿运河的城市为点,一站一站“跑点”。我们在国道、省道上骑,有时也在县道上骑。到了城市或者村子里之后,我们会“发散”着骑,去很多地方采访,尤其是一些大城市,可能待上半个月。运河长1000多公里,而我们实际骑了5000多公里。

你们为骑行做了哪些准备?

刘世昭:我们主要做了案头工作和物资准备。案头工作都是我的搭档沈兴大准备的,极其扎实。他花了大量时间在图书馆查阅资料,制定采访行程,确定采访地点,手写的纸质资料摞起来有一米多高。出发时,我们每人在车后座上装了100多斤的物资,包括纸质资料、摄影器材和行李。

你们为什么选择骑自行车?

刘世昭:一是骑行的方式很环保,二是“沿着大运河”骑行采访有种新奇感,能吸引读者。那时,我们每到一个地方采访,很多当地人都觉得不可思议,想不到两个人能从北京骑行这么远来做采访。

你们在骑行过程中发生过有趣的故事吗?

刘世昭:我们骑行到河北青县,正好当地人在赶集。那天马路上全是人,车走不动,我正好可以拍些集市照片。我正在拍,后面有人拿棒子“铛铛铛”地敲我自行车上的东西。我问:“你干什么?”他说:“我是警察,你干嘛在这儿拍照片?”我说:“我是记者。”因为我骑着新自行车,个子也高,身上挂着俩相机,他看我的打扮像是从城里出来的,可能怀疑我是外国间谍,在收集情报。我们解释了半天才肯放我们走。

2016年,我第二次骑行到青县,特别想找到那个警察。35年了,那人的年龄也有六七十岁了。可惜,一点线索都没有。青县变化很大,那人是哪个派出所的我也不知道,最终没找到。回想起来,那个警察还挺负责的。

1981年,天津市武清县(现为天津市武清区)河西务镇的漕运遗风炸大油饼。刘世昭 摄

2016年,天津市武清区河西务镇的漕运遗风炸大油饼。刘世昭 摄

你们那个时候一天能骑多远?有没有想过放弃?你们第一次骑行到终点是什么样的场景?

刘世昭:我们一天最多骑50公里。我从来没有想过放弃,不管怎样都得骑下来。当我们两个人骑到杭州拱宸桥时,不约而同地说:“终于到了!”

你什么时候开始想再次骑行京杭大运河?

刘世昭:2014年,京杭大运河准备申遗的时候,我特别想再去跑一趟。退休之后,我就开始准备第二次骑行。2016年,我68岁,终于实现了再次骑行大运河的想法。第二次骑行时,我已经改骑细轱辘的城市旅行自行车了。

第二次骑行,有朋友开着车随行。因为我要带电脑、硬盘等设备,骑自行车携带这些东西容易损坏,我的朋友就开车帮我带着这些物品。我直接从北京骑到杭州,用了68天。

2016年,你沿着京杭大运河骑行,每个地区拍摄的内容,是提前规划好还是偶然遇到的?

2016年,天津市武清区河西务镇的漕运遗风炸大油饼。刘世昭 摄

刘世昭:第二次骑行时,想要拍摄的内容都已经在我的心里。比如北京通州的标志—燃灯佛舍利塔。第一次骑行时,我们搭乘槽船,很远就能看见那塔。现在,通州建设成为北京城市副中心,高楼大厦林立,几十米的塔已经淹没在周围上百米高的高楼间了。于是,我拍了一张对比照片。

再比如北京通州张家湾。1981年,我们去的时候有一条沟叫做官沟,其实就是一条土路,两边有住户。听说过去乘船到北京来赶考的人在这里下船,就住在这官沟两边的居民家里。然后再从这里或坐轿子、或骑马、或坐马车进京,考中的人会当官,所以把这个地方叫做官沟。2016年,再次骑行大运河,我到张家湾时问当地人官沟在哪?谁都不知道。硬是没找到,很遗憾。

第一次骑行时,我见到过一个特别有趣的情景是天津河西務的炸大油饼。当时在马路边一个国营食堂里,一名男子在炸大约80厘米宽的超大油饼,一个油饼要用一斤多的面,很多干体力活的漕运工人买着吃。第二次骑行前,我在网上查了炸大油饼的信息,说法不一。到那里之后,我拿着当时拍的照片问一家旅馆的老板娘,得知照片中炸油饼的人已经去世了,那人的一个亲戚搬到农贸市场里继续卖大油饼。第二天,我在农贸市场找到了这个摊位,虽然油饼还是那么大,但是薄了不少,吃法也变成了像煎饼果子那样卷起来吃。这时,当地干体力活的人少了,加上人们生活水平提高,蛋肉蔬菜供应丰富,想必人们已经吃不下那么厚的油饼了,只能减薄。

第二次骑行,我还想拍晚上天津海河边的照片。第一次去时,海河边晚上黑乎乎的,每两个水泥墩子之间的栏杆旁都有一对恋人在谈恋爱。一到傍晚,海河岸边这些栏杆就被恋人们“占领”,去晚了就没地方了。而且大家都非常默契,两个墩子之间只会有一对恋人,不会再挤过来另一对。第二次去,海河边已经变成了旅游景区,桥修得特别漂亮,晚上灯火辉煌,有很多钓鱼、旅游、拍照的人,恋人却少了。

河北吴桥是杂技之乡。1981年,我去的时候,当地学杂技的人都是在各自家里练功。那时候在村子里,随便问一个人:“你会杂技吗?”他们就能给你露一手儿。第二次去那里,在家练功的人已经很少了,学员都在新建的国际杂技学校里练功。杂技已经从吴桥走向国际了。

第二次骑行,我在山东也拍下了第一次拍过的苏禄王墓,不知他的后代是否还在那里守墓。

1981年,河北省沧州市青县赶牛车出行的农民。刘世昭 摄

2016年,河北省沧州市东光县给爱车过生日的农民们。刘世昭 摄

1981年,河北省沧州市吴桥县在家中练杂技的农民。刘世昭 摄

2016年,河北省沧州市吴桥国际杂技学校的学员在练功。刘世昭 摄

1981年,山东省聊城市干涸大运河旁的山陕会馆。刘世昭 摄

2016年,山东省聊城市大运河边的山陕会馆。刘世昭 摄

1981年,山東省德州市苏禄王墓。刘世昭 摄

2016年,山东省聊城市大运河边的山陕会馆。刘世昭 摄

1981年,山东省德州市苏禄王墓。刘世昭 摄

2016年,山东省德州市苏禄王墓。刘世昭 摄

1981年,山东省聊城市光岳楼的早晨。刘世昭

2016年,山东省聊城市光岳楼前的仿古一条街。刘世昭 摄

在两次骑行中,有让你比较遗憾的事吗?

刘世昭:第二次骑行,最想再去看看无锡米市,但是没能看到,很遗憾。第一次去时,看到的米市结构很有意思。在运河边上有一排码头,一间一间地隔开,成了各家的小码头,后面隔着一条小路,对应的就是各个小码头老板的家。他们的仓库就在这里,米就存在仓库里。如果有人要买,直接从仓库里运出来装船,非常方便。第二次去时,我希望能找到这个地方,可到了那里,什么都没有了,只有一片绿化地。我在岸边见到一个石牌,上面写着“无锡米市遗址”,特别遗憾。

同样在无锡,清名桥在两次骑行时变化不大,只是第二次背景变成了高楼大厦。这种30多年间的对比照片很有意思,有遗憾,但也有欣慰。

骑行中有什么印象深刻的事吗?

刘世昭:有啊。比如在无锡,第一次骑行时,看到很多人每天早上三四点钟就爬到山顶上去锻炼身体。2016年依然是这样,30多年来,人们的生活习惯一点没变。

你的两次骑行中间相隔35年,看到京杭大运河沿途最大的变化是什么?

刘世昭:第二次骑行前,我就想到会有很大变化,但是变化之大还是出乎我的意料。各个方面都有变化,人们的生活在变。尤其是往南走,到了江苏这一带,过去很多渔民在陆地上是没房子的,家就是船。那个时候,渔民会用绳子把自家孩子拴在船上。因为大人要干活,没法照顾他们。现在渔民的家基本都在陆地上了。

还有排筏站,镇江运河段上运的木头都是从云贵川上游漂下来的。上游扎成排筏,漂到这里编组,之后再运输。后来政策要求保护天然林,排筏站就被取消了。这些都是历史的进程。

你如何评价两次骑行所拍摄的影像?

刘世昭:这些照片记录了历史,包括很多后人可能都不知道的历史细节。1981年,我走到那里,看到了、拍下来,才知道过去这些故事。这些影像很珍贵,可以作为历史留存下来。

你目前还有什么计划?

刘世昭:我之前拍的底片还有很多没有扫描整理出来,当务之急是整理一下之前拍的照片。以后,我也希望自己能够出一本影集。

1981年,山东省济宁市路边的山阳古槐。刘世昭 摄

2016年,山东省济宁市路边的山阳古槐。刘世昭 摄

1982年,浙江省杭州市拱宸桥。刘世昭 摄

1982年,江苏省无锡市生活在运河边的人们。刘世昭 摄

1982年,江苏省徐州市邳县(现邳州市)至宿迁之间的运河。刘世昭 摄

2016年,江苏省徐州市邳州市至宿迁之间的运河。刘世昭 摄

1982年,江苏省无锡市惠山上清晨练石锁的人们。刘世昭 摄

2016年,江蘇省无锡市惠山上清晨练石锁的人们。刘世昭 摄

1981年,北京市通县(现为通州区)街头,推孩子出行的老人。刘世昭 摄

1981年,河北省沧州市沧县兴济镇骡马集市。刘世昭 摄

1982年,山东省济宁市微山县串亲戚的渔家。刘世昭 摄

1982年,京杭大运河江苏省苏州市河段上的吴门桥。刘世昭 摄

1981年,山东省临清县(现为临清市)京杭大运河上的渡口。刘世昭 摄

1986年,京杭大运河江苏省苏州市河段中拥挤的货船。刘世昭 摄

1982年,江苏省扬州市高邮县(现为高邮市)高邮湖中的渔船人家。刘世昭 摄

1982年,江苏省常州市京杭大运河上运输的船队穿行于建于明朝的广济桥。刘世昭 摄