二年级学生用除法解决问题的典型错误与对策

2022-05-30汤飞梅

汤飞梅

【摘 要】二年級学生学习表内除法时,主要体会除法运算的含义,以及用除法运算解决简单的实际问题。学生经常出现“除法运算与其他运算混淆”“条件信息与问题混淆”“等分除与包含除混淆”等典型错误。教学时,可以通过“由点到面,梳理四则运算之间的意义关系”“凸显数量关系,从理解意义到提炼结构”“立足关联,重视数学模型建立”等对策为学生答疑解惑。

【关键词】除法;解决问题;典型错误;对策

除法是重要的四则运算之一。二年级学生学习表内除法时,要体会除法运算的含义,并学习用除法运算解决简单的实际问题。从教材编排来看,“除法的初步认识”分为两个层次。一是通过“每份同样多”的实例和活动情境,帮助学生建立“平均分”的概念。教材通过让学生参与平均分的活动,认识平均分的两种不同情况:等分和包含。二是在建立“平均分”概念的基础上引出除法运算的含义。除法运算包括“等分除”和“包含除”两种情况。然而,由于二年级学生初学除法运算的含义,他们在用除法解决实际问题时,经常会出现“除法运算与其他运算混淆”“条件信息与问题混淆”“等分除与包含除混淆”等典型错误。可基于学生的这些错误,有针对性地提出相应的对策。

【错误类型一】思维定式,造成除法运算与其他运算混淆

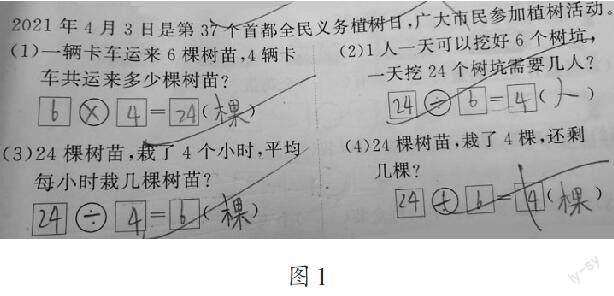

图1是检测练习中的一组题目,解决问题中既有乘法,又有除法与减法。学生在一年级学习了加法和减法,二年级上册的学习内容主要是乘法,二年级下册的学习内容主要是除法。在解决问题中情境的相似性容易让学生产生思维定式,造成运算混乱。如图1中,学生解决第(4)题时就用了除法运算。这说明其对除法含义理解不透彻,对四则运算意义没能很好地进行辨析。

【对策】由点到面,梳理四则运算之间的意义关系

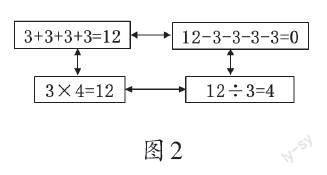

教材中“除法”是通过“直观或操作—文字叙述—算式”的方式编排的。在实际教学中教师需要根据学情进行调整,让学生在理解除法含义的基础上,整体构建加减乘除四则运算之间的联系。如人教版教材二年级下册《用2~6的乘法口诀求商》例1,“12个桃,每只小猴分3个,可以分给几只小猴”。在教学时,很多学生已经能直接列算式12÷3=4。因此,教师要从“关注运算结果”调整为“呵护运算过程”,让学生用自己的方法来证明为什么是12÷3=4。当学生的答案中出现多种方法(如图2)后,要引导他们进行沟通与关联,呈现结构化表达(如图2),帮助学生构建四则运算之间的意义关系。

加减乘除四则运算的意义本质上就是“分”与“合”。加法运算和乘法运算是 “合”的过程,加法是不同加数的“合”,乘法是相同加数的“合”;减法运算和除法运算是“分”的过程,减法是从总数中分出一部分求另一部分,除法是把总数分成若干相同的数。教师教学除法运算时,可以有意识地让学生体会四则运算意义之间的关联性,从而实现运算的一致性(如图3)。如让学生先用乘法解决问题,“每4个苹果装一盘,有这样的三盘,一共有几个苹果”。然后将该题改编成除法应用问题,“有12个苹果,每4个装一盘,可以装几盘”。再用同样的“苹果装盘”情境,编写一道“12-4”的问题,“现有12个苹果,装成两盘,其中一盘有4个,另一盘有几个”。让学生在比较中体悟四则运算之间的关系,明白除法中的“每份数”与减法中的“部分数”不同。

【错误类型二】审题不清,造成条件信息与问题的混淆

二年级学生对数学信息收集、挖掘、选择、加工的能力比较薄弱,在解决问题中对数学信息的辨析能力不强。如图4所示的题目中,左边的图式是8个桃子平均分成2份,求每份是几个,已知量是总数8和份数2。右边的图式中是8个桃子,每2个一份,求可以分成几份,已知量是总数8和每份数2。题目中的错误源于学生不能根据图式分析数量关系,搞不清题目中已知量是什么,未知量是什么,它们之间有怎样的关系。

【对策】凸显数量关系,从理解意义到提炼结构

一、用透教材,突出数量关系

培养学生收集、辨析、选择信息的能力不是一蹴而就的,需要教师有意识地培养。其中,让学生联想信息之间的关系就是一种很好的培养方法。如人教版教材二年级下册《用2~6的乘法口诀求商》例2,教师可以挖掘教材中的学习材料,用好用透教材。根据例题图式,教师提供三个数学信息:①每屉装4个包子;②装了6屉;③一共有24个包子。让学生选择两个数学信息作为条件,另一个数学信息变成问题。教师可以启发学生利用三个数学信息编写简单的数学问题,并列式计算。

(1)条件信息:每屉装4个包子,装了6屉。

问题:一共有几个包子?

算式:6×4=24(个)。

(2)条件信息:一共有24个包子,装了6屉。

问题:每屉装几个包子?

算式:24÷6=4(个)。

(3)条件信息:一共有24个包子,每屉装4个包子。

问题:装了几屉?

算式:24÷4=6(个)。

上面三个数学问题都可以用乘法口诀四六二十四求出来。在沟通联系中,学生体会条件信息与问题之间的关系,理解数量关系。

二、提炼结构,分析数量关系

对二年级学生而言,把握隐含的“数量关系”有一定的难度。通常“数量关系”隐含在具体情境中,教师教学中要注重让学生在具体情境中感悟、体验“问题”结构。教师可以呈现上述错例,让学生“辨一辨、析一析”,在辨析过程中提炼显性结构“已知量相除等于未知量”(如图5)。在这个过程中,教师要指导学生分析已知数量之间、已知数量与未知数量之间的关系,再根据运算的意义来选择算法。如图4,教师可以围绕图式引导学生进行自我提问:“图中告诉我们哪些条件,要我们求什么问题?”“条件和问题有怎样的关系?”让学生学会分析数量关系从而解决问题。

【错误类型三】理解偏差,造成等分除与包含除混淆

在图6中,左边一题“平均分成6份”,不是6个6个圈,而是要根据每份3颗来圈。右边一题“平均分成4份”,也不是4个4个圈,而是根据每份有2个西瓜来圈。不能根据“数字的先后呈现顺序”来判断“圈的个数”。

【对策】立足关联,重视数学模型建立

一、解读除法含义的本质模型

在小学的第一学段,对除法概念本质的理解就是“平均分”。在“平均分”的教學中,既要引导学生关注平均分的过程和分的方法,也要关注平均分的结果——每份同样多。平均分物有两种情况:一种知道要分的总数和平均分的份数,求每份数是多少(等分除);一种知道要分的总数和每份数,求平均分的份数(包含除)。等分除中,可借助几何直观,帮助学生体会“几份”的含义,如6份,可以用6个盘子、6个圈等表示。包含除中,可通过对一个盘里有几个、一个盒子里有几个、一个圈中有几个等的观察,体会“每份数”的含义。在对比辨析中,学生体会到两种不同情况的平均分活动。

二、实施数学化过程,构建算式模型

建模是一个过程,算式建模会经历以下过程。先从现实情境到直观模型,再从直观模型到抽象的算式模型,最后又从抽象的算式模型回到现实情境中进行检验(如图7)。这个过程既体现了从现实情境、直观模型到算式模型的数学化,又可以用算式模型来解释现实情境和直观模型。在这种“有来有回”的过程中,学生通过现实情境和直观模型理解除法的意义,同时也学会了用除法解决问题的能力。

三、利用思维导图,丰富学生多元表征

由除法算式联想到的表征方式越丰富,学生对知识的理解也就越深刻。如教师出示除法算式24÷4,让学生联想不同的表征方式。这幅思维导图(如图8)是学生用“算式”“图式”“含义”和“解决问题”等方式表征“24÷4”的含义。在多元表征的基础上,教师要引导学生用数学语言来表达“总数、每份数、份数”之间的数量关系。在学生用数学语言表达的过程中,他们通过不断地对比,利用“总数、每份数、份数”之间的数量关系厘清“等分除”和“包含除”两种情况,从不同角度理解了“24÷4”的含义。

通过以上一些策略的实施,学生会更加关注平均分的过程和结果。在解决问题时,学生能从已知信息与要解决的问题入手,正确分析数量关系;能用数学语言表达等分除和包含除的含义。教师要帮助学生体会除法运算的含义,使其学会用除法运算解决简单的实际问题。

(浙江省杭州市钱塘区崇德实验学校 311225)