抗战时期山西联庄会的发展态势及其命运走向 *

2022-05-20★于飞

★ 于 飞

联庄会是清末华北地区兴起的民间自卫武装组织,当时主要分布于河南、山东、河北等平原地区。华北平原地区的联庄会不仅分布广泛,其规模亦随着社会环境的逐渐恶劣而愈发膨胀,抗战时期更是出现了超县域级别的联庄会。但联庄会在山西仅有少许分布,总体上呈现出“寥若晨星”的局面。

联庄会是一种临时性的武装自卫组织,多兴起于社会大规模动荡之际。抗战全面爆发后,日军对华北的军事入侵直接影响了该地区的社会稳定,导致联庄会大规模地复苏。抗战初期冀鲁豫三省的联庄会是华北社会环境恶劣的表现,也是政府权力失序和统治力动摇的体现。随着中共进入华北平原并逐步开展根据地建设,联庄会在这一过程中为中共所消化,并成为中共早期武装来源的重要部分。而在山西,基于历史问题和政治形势等因素,抗战初期联庄会呈现出势微的态势。

从时间上看,山西联庄会组织的历史渊源不逊于平原各省。目前学界关于抗战时期联庄会的研究多集中于河北省,且多聚焦于冀中地区①如张洪祥、王璇:《略论抗战初期冀中区的联庄会和会门武装》,《南开学报》1993 年第2 期;[韩]宋在夏:《三四十年代华北农村传统武装组织的演变》,《历史教学》1999 年第8 期;郑立柱:《抗战初期中国共产党对冀中联庄会工作述论》,《保定师范专科学校学报》2002 年第1 期;张同乐:《1940 年代初期河北省沦陷区联庄会研究》,《安徽史学》2014 年第6 期;郑立柱:《华北抗日根据地社会问题及其治理研究》,北京:人民出版社,2020 年。,并未涉及山西的联庄会。历史研究不能仅仅着眼于宏大现象的存在及其原因,对于式微的现象和为什么“不存在”的问题亦要关注。因此,本文不仅浮于对晚清以来山西联庄会发展态势的叙述,更重要的是通过这一季节性的组织来反映晚清以来至抗战爆发后山西社会历史变迁的独特面相,最终落脚到抗战爆发后山西特殊的抗战形势。

一、“寥若晨星”:从华北区域看清末以来山西联庄会的发展态势

自晚清联庄会出现以来,华北各省的联庄会发展呈现出不同的态势和路径。纵观整个华北区域,联庄会主要分布于平原地区,山地地区相对较少。从时间来看,晚清咸同之际与抗战初期是山西历史上联庄会出现相对较多的两个主要时段。联庄会为非常设之组织。每遇地方不靖,独力难持时,村庄才会依靠“团结”的力量来对抗各种外来因素的侵害。因此,联庄会的出现一定程度上预示着社会环境的恶化。

(一)晚清至抗战全面爆发前

清咸同年间,太平军北伐和捻军席卷华北平原各省,威胁直逼京师。咸丰三年(1853),面对江南叛乱,文宗未雨绸缪,下令“各直省仿照嘉靖年间坚壁清野之法,办理团练”。①中国第一历史档案馆编:《咸丰同治两朝上谕档》第3 册,桂林:广西师范大学出版社,1998 年,第108 页。随后,河南基于事态蔓延逐步兴办团练。在这其中,由民众自发组织而起的联庄会成为国家平叛与地方反叛活动中的重要角色,但部分联庄会不仅未能契合清政府实行地方自卫的预想,甚至一度“火上浇油”,加剧了国家与叛乱群体的矛盾冲突。

晚清的兴办团练大潮,山西亦参与其中。咸丰三年五月二十七日,清政府谕令山西巡抚“体察情形,各饬所属劝谕绅民,认真团练”②《清实录·文宗实录》卷95,咸丰三年五月癸丑。,是为晚清山西团练武装的制度化起源。山西相对远离太平军和捻军的活动中心,处于起义影响的边缘地带。因此,上述两股势力并未对山西社会造成严重的破坏。“在这种情况下,山西承办的团练并不普遍。”山西兴办团练的势潮要晚于河南等省,“不仅时间较晚,而且时办时停,形势紧张时,就积极提倡、催办;形势缓和时,即予裁撤”。团练承办较多的区域,“主要是靠近河南、陕西的晋南、晋东南和晋中的一些州县”,“北部各州县办团练的为数甚少”。③山西省史志研究院编:《山西通志》卷36“军事志”,北京:中华书局,1997 年,第470 页。

如河南一般,山西团练的试办中亦有联庄会的身影。同治元年(1862),西捻军自陕西逼近山西,清政府督促山西办理团练。晋省内亦有地方人士呼吁倡办。《寿阳县志》载,该年有人以“寿阳地处卫途,兵差络绎,恐有逃兵滋扰,强盗窃发”为由具禀行保甲团练事,主张各村联合,“请令各村团长于编联本村之后更与邻近诸村互相约定,一村有警,或放炮,或鸣钟,数村实时赴救。如有约而不赴者,或私相议罚,或公禀究治,此即所谓连庄会也”④《寿阳县志》卷11《艺文上》,台北:成文出版社,1976 年,第839、840 页。。虽未见联庄会的确切案例,但联庄这一原则应为乡村团练所接受。叛乱事毕,联庄会随着团练的陆续解散而瓦解。

清末时期山西也出现过联庄会。《临晋县志》载,光绪三十一年(1905)时有哥老会匪“费蛋娃之乱”,扰乱民众。为了应对此事,知县赖庆荣“改里为团,仿直省联庄之法,村自为守计,全境分设十六团,团各有长,分辖各村,藉收指臂之效”⑤《临晋县志》卷1《区村考》,台北:成文出版社,1976 年,第34 页。。由此来看,山西联庄组织的出现受到了直隶以及周边省份的影响。此外,新绛县亦曾办过联庄会,“系连结数村合力防匪。遇有警时,凡有契约之村,俱招集壮丁执械往捕”⑥《新绛县志》卷3《兵防略》,台北:成文出版社,1976 年,第288 页。。受八国联军侵华影响,毗连河北的大同灵丘县,“逃兵集县境为患”。对此,举人杜上化联络53 个村庄,创办联庄会,“南到大地,北到银厂,东到糟伯,西到川岭”,以上寨为中心,分5 个分团,同匪兵搏战,最终“匪溃败,再不敢入境”⑦《杜上化事略》,《山西文史资料》编辑部编:《山西文史资料全编》第55 辑,1998 年,第719 页。。山西境内平阳府西一带,“有武生联合乡村七十座”⑧《纪联庄会之关系》,载《清议报》1901 年第87 期。,成立联庄会,并欲联合河南义和拳民对抗八国联军及汉奸。民元以后,联庄会在山西销声匿迹。晚清山西联庄会的浮现如蜻蜓点水,昙花一现。

(二)抗日战争时期

抗战全面爆发后,华北平原尤其是以河北冀中为主,出现了大量的联庄组织。冀中平原出现了多种杂色武装,大体分为四类:第一类是国民党军人组建的抗日武装,有万余人;第二类是土匪武装,有6000余人;第三类是地主豪绅以“保境安民”名义组建的“联庄会”“民团”“自卫团”等,有2 ~3 万人;第四类是会门武装大刀会、红枪会等,约万人左右。①晋察冀抗日根据地史料丛书审编委员会编:《晋察冀抗日根据地》第3 册,北京:中共党史资料出版社,1991 年,第21 页。可见抗战爆发后冀中平原的混乱局面,但其中关于联庄会数量的估计仍有很大程度的保守。1938 年春中共方面统计的冀中联庄会人数达9.5 万余人。②参见张洪祥、王璇:《略论抗战初期冀中区的联庄会和会门武装》,《南开学报》1993 年第2 期。此表根据中央档案馆藏1939 年《冀中区发展概况》整理而来,“但并不完全准确,因为当时安新、安平、蠡县、深县、深泽、肃宁等县也都有联庄会组织,没有统计在内”。

侵华日军的铁蹄踏到山西,这是近代以来山西首次遭到大规模、长时间的武装侵入。这不同于晚清太平军在河南、山东等以南省份引发的动乱。抗日战争爆发后,与以往联庄会只出现于晋南、晋东南等地区的情况不同,靠近平津并成为日军入侵山西的起始区域的晋北地区亦出现了联庄会。

卢沟桥事变之后,山西河津县的严慎修③严慎修(1878—1945),字敬斋,山西河津县里望乡上井村人(今属万荣县)。清末曾由山西大学西学专斋留学日本早稻田大学,毕业后回山西发展,深得阎锡山赏识。1931 年曾与梁漱溟、晏阳初等人一同推行过“乡村建设运动”。从上海回到家乡,组织抗日武装。严慎修同梁漱溟、晏阳初等“乡建派”代表人物一同推行过“乡村自治建设运动”,因此对“乡建派”中以联庄会为组织的乡村保卫体制设想有一定接触和认识。基于时局与自身经验,他“将西庙埝八村四社的赛会官款全部买了枪械,组织保卫联队,各村均制定专人负责,分别在本村成立自卫队”④山西省《万荣县志》编纂委员会编:《万荣县志》卷36《人物》,北京:海潮出版社,1995 年,第799 页。,开展抗日斗争。晋北地区也因日军侵华引发的社会动乱而组织有联庄会。抗战甫一爆发,应县受战争波及,散兵游勇、地痞流氓趁机作乱。应县南河种镇西崔庄的赵彻趁机纠合百人进行抢劫,对此,县周边“有许多村庄便组织乡丁购置机械实行武装自卫”,其中罗庄的袁悦、杨顺等人购买武器,并与上寨的贾秘、董高品等秘密约定,成立联庄会相互照应,以对抗赵彻匪帮。次年又同乔日成的联庄相联合,进一步扩大联庄对抗土匪的实力。⑤《罗庄成立联庄与保甲队始末》,应县政协文史资料研究会编印:《应县文史资料》第8 辑,1995 年,第60、61 页。

抗战中后期,沁水地区受日伪的影响也成立了联庄组织。1942 年,沁水冯村伪村长李夺元依靠日军宣抚班为后盾建立冯村民团,“强令张村、冯村、芦坡各个村庄,凡18 岁以上,40 岁以下的男性公民,全部入团”⑥《冯村“民团”被歼记》,沁水县政协文史资料研究委员会编印:《沁水文史资料》第1 辑,1991 年,第111 页。,足有千余人。团员分骨干队和普通队,骨干队有武器。团部设在冯村三官堂,团下设大队、中队、分队。除训练外,民团每天结队到张村南岭、西乡东文兴、西文兴、谭河一带进行活动。

以上是笔者目前所见的历史上山西联庄组织仅有的几个案例。虽然近代史料浩如烟海,难以穷尽,但总体而言,无论是着眼于晚清以来的较长时段还是聚焦于抗战时期,山西联庄会的数量、规模与活动程度皆远逊于华北平原的省份。究其原因,尚需进行多方面考量。

二、自然环境与社会民风:影响山西联庄的隐性因素

法国年鉴学派第二代代表人物费尔南·布罗代尔提出的“三时段理论”成为目前学界分析历史发展过程的常用套路,也代表了学界对其理论的认可。该理论最突出的特点是对地理环境演变之于人类社会的影响这一“长时段”的观察。“时间”是“长时段”理论的基本内容之一,任何历史事物的发展都有着潜在而漫长的演化过程。此外,生态环境作为历史发生的土壤亦不可忽视。裴宜理在研究中国的地方叛乱时基于生态史视角指出,自然环境是淮北形成高风险经济系统的重要因素,并为土匪和红枪会的兴起提供了条件。⑦[美]裴宜理:《华北的叛乱者与革命者(1845—1945)》,池子华、刘平译,北京:商务印书馆,2007 年,第24、25 页。“长时段理论”和生态史的研究角度为分析山西为何没能出现联庄会的隐性因素提供了方法论和视角上的借鉴。

联庄会的兴起与演化受当地自然环境和社会环境恶化的综合影响。同理,联庄会的兵微将寡亦受当地环境的潜在影响。历史上,山西为何没能出现大规模的联庄组织?从潜在长远的因素来看,可从自然环境和社会民风两个方面分析。

(一)自然环境

自然环境和地理位置对联庄会的规模、分布有着重要的影响。从历史发展的结果来看,联庄会多集中于平原地区而少见于山地地区。相较于华北地区的平原地形,山西为山地省份,地势起伏较大且坡度陡峭崎岖,不利于民众聚集与交流,也并非同平原一般村庄密集且分布广泛。阎锡山推行村政时,曾考虑到“晋省僻处山隅,村庄零落”①邢振基:《山西村政纲要》,太原:山西村政处旬刊社,1929 年,第16 页。,为此于各村特设村长副加以辅助。村庄的零落与空间间隔使得各村之间难以产生紧密联系,同时也导致村际间交通与信息交流的通畅度逊于平原地区。

不同的地理形势导致各区域间的民众防卫策略呈现差异。在面对社会环境的大规模恶化时,一望无际的平原使得一般民众避无可避,逃无可逃,相互团结是其仅存的生存方式,通过“人多势众”来保卫自身生命财产安全。而山地地区民众应对危机的方式较为保守,即采用“躲进山里”的方式来避免冲突与对抗。山西太原赤桥村士绅刘大鹏在《退想斋日记》中曾提到,在日军逼近太原时,其三子刘珦于凌晨时“即起呼唤众收拾一切,俾其妻及四媳奉其继母史竹楼入明仙峪避难”,其他子嗣亦分别逃进山中,“四孙吉忠随其嫂入柳峪,长孙全忠亦于昨晚引导四男之两女入明仙峪,到瓦窑村赁屋而居,为阖家避乱之所”。②刘大鹏:《退想斋日记》(1937 年11 月6 日),北京:北京师范大学出版社,2020 年,第465 页。崎岖荒凉的深山为民众逃避祸患提供了相对安全的场所,也塑造出民众在面对灾祸时偏保守的行为逻辑。同时,崎岖的地形一定程度上也阻碍了匪帮势力的扩张,削弱了地方不安定势力的大规模聚集流动和民众自卫的发生机制。

自然灾害是导致社会环境恶化的外部因素。地形地势不同,承载和应对自然灾害的能力也不同。以水患为例,水患对平原地区的影响要大于山地地区。相较于其他灾害,水患更容易导致民众流离失所,增强民众的流动性,加剧社会不稳定程度。

历史上的华北平原受黄、淮等河水患侵蚀严重,富集而居的民众为此多被灾蒙祸。以淮河为例,近代的淮河水患频发,且每次大型水患发生时,流域内受灾人数皆在百万人以上,严重时甚至达两千余万,是1912 年山西省人口数的两倍有余。③陈桥驿:《淮河流域》,上海:春明出版社,1952 年,第31 页;[美]裴宜理:《华北的叛乱者与革命者(1845—1945)》,第24 页。山西省1912 年人口为1081896 人,参见葛剑雄:《中国人口史》卷6,上海:复旦大学出版社,2005 年,第120 页。黄河下游地区亦受灾严重,自1855 年至1948 年的94 年间,黄河共决溢70 次,其中1933 年决溢口门多达104 处。④黄河水利委员会《黄河志》总编辑部编:《黄河志》卷2《黄河流域综述》,郑州:河南人民出版社,2017 年,第152 页。而山西的水患多发生在黄河、汾河、沁河等沿岸河谷地区,河谷以外地区受水患直接影响较小甚至无水患影响。复杂迥异的自然条件造就了(自然因素只是原因之一)各省民众流动性和社会稳定性的差异,亦成为塑造民众生存策略的潜在因素。

平原地区是华北地方叛乱多发的核心区域,历史上曾多次出现大规模的民变,如清末白莲教起义、捻军起义等。山西则多为流经波及的“边缘”区域。面对平原地区的叛乱,位于晋冀豫之间的太行、中条两条山脉削弱了山西同冀鲁豫三省的物质、人员流动,避免了大规模叛乱力量直接进入山西。同时山西西侧于华北平原,属中国的中部地区,并非是叛乱者进攻的重点。晚清太平天国、捻军等反清势力直捣京津,从华北平原肆虐至山西界边时,经两条山脉的阻挡,犹水之就下,向北而去,山西社会未遭受其长时间大规模的骚乱。总之,特殊的地理位置与形势作为先天性的因素潜移默化地塑造了山西联庄会屈指可数的历史态势。

(二)民众性格

民性是某一地域内民众性格的整体性表现,代表着民众的行为与处事逻辑。受地理环境、生存条件的影响,不同地区的民众性格亦呈现出显著差异,影响着民众的处事风格和行事决策。冀鲁豫一带向来“民风彪悍”,民众多有习拳之风,甚至部分地区曾是秘密会社的发源地。《东华续录》载,“河南等处民风强悍,平时结捻械斗”①[清]王先谦:《东华续录》第9 册,上海:上海古籍出版社,2007 年,第117 页。。袁世凯曾上奏说:“臣查直隶南境各属,民情强悍,盗贼素藩。”②中国第一历史档案馆、北京师范大学历史系编:《辛亥革命前十年间民变档案史料》上册,北京:中华书局,1985 年,第17 页。转引自黎仁凯:《联庄会与景廷宾起义》,《景廷宾起义一百周年学术讨论会论文集》,北京:中国文史出版社,2004年,第157 页。因而,历史上如白莲教、义和团、联庄会等民众自发性运动多发于冀鲁豫一带。尽管同属于华北地区,但两两相较之下,山西民众在性格上更加温和,历史上的斗争规模和次数亦远不及平原地区。《山西风土记》载:“山西民风素弱,右文左武。”③石荣暲:《民国风土记·职业篇第三·兵勇》,山西省史志研究院编:《山西旧志二种》,任根珠点校,北京:中华书局,2006 年,第119 页。1938 年3 月中旬,中共晋察冀省委在辽县召开建立太行山根据地会议时对晋冀两省的民众性格和斗争情况作过简要分析,认为:

河北民性强悍,山西民性温和易于统治,但同为农民性质,如领导不好,或缺乏领导,极易走上土匪主义的道路。在晋东,存在的政权都是原有的,人民生活虽极穷苦,过去缺乏斗争经验。冀西多伪政权,有自发的、武装的、非武装的,公开的、非公开的组织,如会门红枪会等,他们有极高的警觉性,不容易联合,可是群众所受压迫厉害,斗争经验丰富。④《关于建立根据地的基本工作问题(节录)》(1938 年3 月20 日),太行革命根据地史总编委会编:《太行革命根据地史料丛书之七·群众运动》,太原:山西人民出版社,1989 年,第94 页。

虽说以上论述的范围主要集中在河北山西两省交界的太行山地区,但对于这一区域民众性格和斗争情况的分析恰如其分,大体上可以反映晋冀两省的整体情况。在论述中,虽然明显强调的是地方政权与民众斗争的关系,并非直接强调民风因素,但以民性起笔,无疑证明了民性在民众斗争中的潜在影响。

由上可知,自晚清以来山西民众性格较平原地区温和确是事实。本节无意于讨论各省民性之差异是如何形成的,仅就实际意义而言,山西民众骨子里的温和使其不善于组织自卫武装或发动民变,缺乏“斗争经验”。民性是民众行事方式的情感表现,深刻影响了区域内民众的行为。不同的环境条件造就了不同区域间民性的分化与差异,塑造了民众之间不同的行事逻辑。

三、地方权力与社会秩序:阎锡山对山西的维护

民初至抗战前,山西联庄会已不可见;全面抗战爆发后,联庄会的身影再次出现于山西大地。相较于自然等因素,山西联庄会这一发展趋势的背后更多的是政治因素的主导与影响。或者说,联庄会的兴起与政府的地方统治力有直接的关系。

(一)阎锡山的军事组织

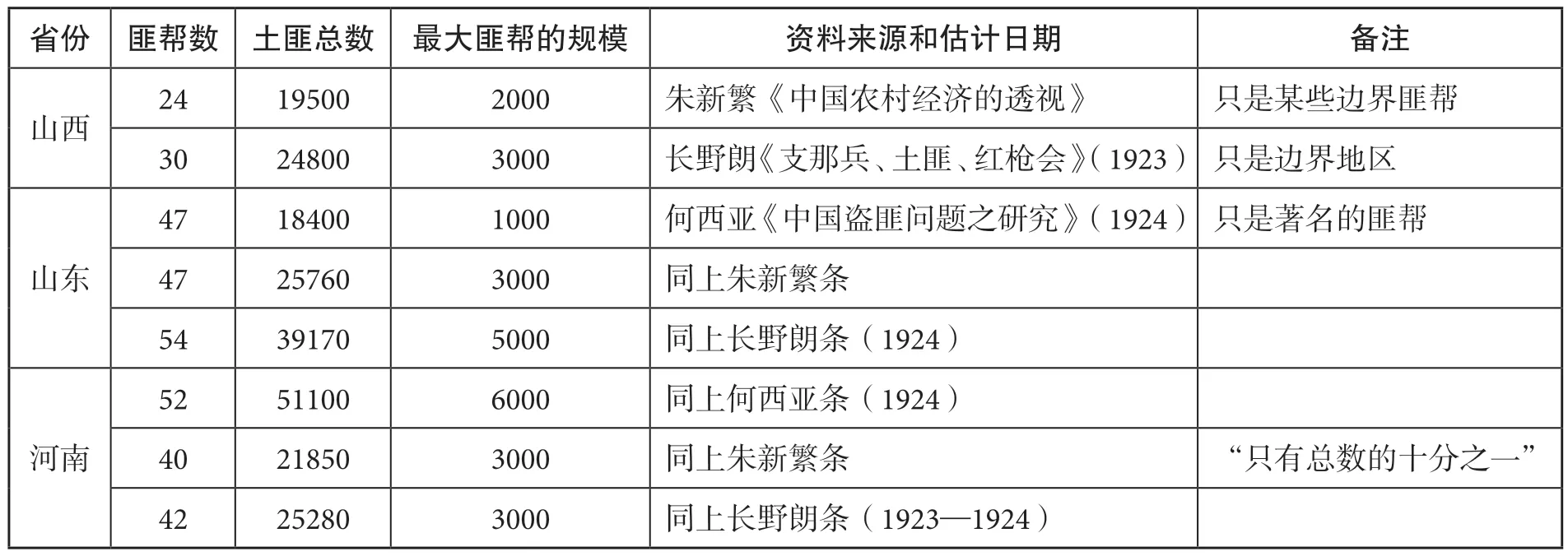

1917 年,阎锡山统摄山西军政大权后,主管山西直到内战结束之际。从整个民国战争环境来看,在阎锡山的经营下,抗战之前山西境内并未受战争严重波及,即使是1930 年的中原大战也并未直接影响到山西。但是深入分析,近代山西内部的社会环境之恶化程度并不逊于华北各省。以土匪为例,朱新繁提及山西土匪的情况时指出:“土匪之多,比之各省,有过之无不及。”⑤朱新繁:《中国农村经济关系及其特质》,南京:新生命书局,1930 年,第312 页。有学者曾粗略统计过20 世纪20 年代的中国各省匪帮数量:

20 世纪20 年代各省匪帮的人数和规模(节录)① [英]贝思飞:《民国时期的土匪》,徐有威等译,上海:上海人民出版社,2010 年,第40、41 页。表中“最大匪帮的规模”,数字只是粗略的估计。

尽管各省的土匪统计数目皆不完整,而且相比之下,山西的土匪数量和规模逊于山东、河南两省,但山西土匪的绝对数量亦是相当庞杂,且大匪帮的规模不亚于山东、河南两省。

已知联庄会成立的主要目的就是为了“保家护院、防匪防盗”,而且近代山西的土匪数量并不亚于平原地区,那么为何山西没能出现联庄组织来抵御土匪?除了上述讨论的自然因素,阎锡山的政治统治发挥了主要作用。

近代以来,阎锡山对山西的地方治安可谓是下了很大功夫,也产生了良好的效果。刘大鹏曾在其日记中站在地方民众的立场上多次对阎锡山“保境安民”的成果做过良好的评价,“中国无乱之省,山西为第一”,“各省皆有乱事,土匪充斥,惟吾晋治安”,“晋民虽受苛政之虐,却无兵匪之害,斯亦为乱世之大福矣”。②刘大鹏:《退想斋日记》(稿本),民国七年七月初一日、民国十年四月初一日、民国十二年五月初一日,山西省图书馆藏。虽然刘大鹏对山西的苛政抱有不满情绪,但在刘大鹏看来,治安良好的山西成为了全国的一片净土,是“乱世之大福”,百姓虽食不饱穿不暖,生活条件不仅没能得到改善,反而因阎锡山参与军阀混战而日趋贫困,但不至于受到土匪所施加的生命财产威胁。据贝思飞《民国时期的土匪》一书中统计,山西土匪多集中于边界地区,这一现象也从侧面印证了近代山西社会治安的相对稳定。

土匪的抵御分政府主导和民众自发两种模式,且政府主导优先于民众自发。民国以来山西方面的防匪策略以政府为主导,主要有两种方式。第一种方式采用军队镇压与戍守。刘大鹏在日记中记录过山西官军抵御土匪一事:

卢占魁纠众数百,横行晋北、归化城一带,奸淫焚掠,无所不为。初名独立队,陆军至则散处山谷,退则任意滋扰,民受其害,已觉不堪。今春就抚,现又哗变,改名为“靖国军”,攻打包头镇等处,声势猖獗,锐不可当,将有窥我晋弊之消息。日来省城发兵向北,防杜北鄙之关隘。③刘大鹏:《退想斋日记》(1917 年12 月9 日),第233 页。

卢占魁是民国时期晋北有名的匪首。刘大鹏在《退想斋日记》中对土匪的描述虽然带有传统儒家的嫉恶色彩,但在土匪入侵与山西方面应对问题上所言不虚。当卢占魁仅仅是“窥我晋弊”而并非已经进入山西时,山西政府方面已经做了应对,“发兵向北”,而且次日就防匪一事进行了募兵:

募兵一役,各县皆有省兵办理,募集二三十人即送至省,凑成一营遂遣戍北,赴戍扼守晋北紧要关隘,防杜卢占魁之兵窜入晋北也。但所募之兵多系贫穷,恐不济事耳。①刘大鹏:《退想斋日记》(1917 年12 月10 日),第233 页。

兵差的来源是分摊到各县的,这显示了山西政府对地方各县的基本控制。这一情况在中原大战前亦有体现。朱其华(即朱新繁)指出,1929 至1930 年山西负担兵差数遍及山西各县,共达105 个,而河南、山东等省份则出现兵差县数小于总县数的情况。②朱其华:《中国农村经济的透视》,上海:中国研究书店,1936 年,第253 页。仅从数据来看,阎锡山对山西的统治从形式上看颇为稳固。回到防匪一事,尽管政府方面通过募兵手段进行防匪,一直到抗战全面爆发前夕仍是如此③刘大鹏:《退想斋日记》(1936 年12 月10 日),第453 页。,但刘大鹏从基层旁观者的视角观察到“所募之兵多系贫穷”的情况,因而对此事并不看好。而且刘还提到山西土匪受地形之便,“陆军至则散处山谷,退则任意滋扰”。因此官兵防匪一事的效果恐并不太好。此外,由刘的记载可知,政府方面还曾对卢占魁进行过安抚,但最终由卢哗变一事可知此法并无长效。

或许是鉴于政府方面防匪效果的不力,因此由政府主导组建地方自卫组织成为山西防匪的重要方式。这是第二种方式。为抵御匪兵骚扰、缉捕盗贼,20 世纪20 年代,山西省颁布《保卫团施行细则》《改订地方保卫团施行细则》等条例,勒令各村建立保卫团,以加强民众自御能力,达到“一村保住一村,一县保住一县”④《保卫团之需要》(1925 年3 月),太原绥靖公署主任办公处编印:《阎伯川先生言论辑要》第6 册,1937 年,第31 页。的设想。在地方上,1926 年偏关县受灾严重,匪军侵扰,“所至各村无不劫掠一空,贫富无能幸免。惟老营堡南山一带村民团结或垒石为人以俱敌,或塞路作险以阻匪,巡查会哨,前后获敌九名,卒使匪众畏不敢前……嗣后各村皆觉悟自卫之当急,虽集贫之民,亦无不乐于办理保卫团。其请愿出资购买置枪械者,不下数十起……盖重创之后,人人同有觉悟”⑤山西村政处编:《山西村政汇编》卷2《令文》,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第1 辑,台北:文海出版社,1973 年,第214 页。。1933 年12 月25 日,刘大鹏半夜梦醒时,听闻西南方向有连绵枪声,下意识认为是“盗贼放枪抢劫”,而后想到是保卫团丁放枪警夜,遂在日记中感叹:“现在因世面不靖,村村皆设保卫团,每村有团丁十人、八人、五六人,昼夜在外梭巡,以防盗贼。”⑥刘大鹏:《退想斋日记》(1933 年12 月25 日),第434 页。制度推行与现实困境加快了保卫团的创设进度。截至1933 年,山西省全县保卫团人数约54 万人。⑦此数据统计自《山西民政刊要》(民国22 年),沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第3 辑,台北,文海出版社,1993 年,第225 ~242 页。

抗战爆发前,阎锡山为了“防共”曾组建“防共保卫团”再次动员民众,时人称“第二次之保卫团”⑧刘大鹏:《退想斋日记》(1936 年2 月21 日),第449 页。,本质上依旧是保卫团政策之延续。保卫团是山西政府管辖下的乡村自卫自治组织,其制度设计相对于20世纪30 年代后期国民政府普遍推行的保甲制来说,自治色彩明显重于控制色彩。⑨刘娟:《民国山西村治研究》,重庆:西南政法大学法学院博士学位论文,2017 年。

(二)政治权力的基层渗透

阎锡山极为重视农村和农民问题,一心设法将散漫的山西民众置于严密的组织之中。⑩杨奎松:《阎锡山与共产党在山西农村的较力——侧重于抗战爆发前后双方在晋东南关系变动的考察》,《抗日战争研究》2015 年第1 期。对此,他在政治方面推行“村本政治”,实行编村制,拟组织全省民众并加强对乡村社会的全面控制。“欲期政治得良好之结果,须先从作极密之政治网起。鄙人现在亟亟于编村制,意欲由先使行政网不漏一村入手;一村不能漏,然后再论不漏一家;由一家而一人,网能密到此处,方有政治之可言。”①《官吏必要之觉悟——应增添之新知识》,太原绥靖公署主任办公处编印:《阎伯川先生言论辑要》第1 册,第83 页。1922 年4 月,为了进一步加强对农村社会的渗透,山西在村一级实行了村—闾—邻三级管理体制,进一步加密和下沉行政统治网。②董江爱:《山西编村制度研究》,《山西大学学报(哲学社会科学版)》2003 年第1 期。

1935 年,中共进入陕西建立革命根据地,同山西一河之隔。为防备中共向山西发展,阎锡山在政治上设立“主张公道团”,意图通过“主张公道”思想,强化对民众的规训,以此加强对民众的掌控。“主张公道团”并非是武力组织,其除了对“防共”进行政治宣传外,还有检举消除地方不平的任务。《退想斋日记》载:“晋祠人及公道团控告黄总监修造别墅,侵占土地,黄总监因之拆毁所修之物,已经动工,予于昨日请暂停止,再行会议。”③刘大鹏:《退想斋日记》(1936 年8 月3 日),第451 页。可见,“公道团”对消除地方不平一事具有一定效果。此外,“公道团”还对工人的权利进行过援助,帮助工人反厂长之压迫。④刘大鹏:《退想斋日记》(1936 年8 月25 日),第452 页。“公道团”通过检举消除了一些社会不平,整顿了吏治,取得了部分民众的拥护,在客观上巩固了阎锡山政府在地方上的统治。⑤关伟:《阎锡山特殊组织“主张公道团”的多面相》,《求索》2016 年第11 期。

据统计,截至1936 年,“主张公道团在总团部之下有县团部105 个,村团部11152 个,团员1007094 人,团员都是十八岁以上三十岁一下的青年”。⑥山西省主张公道团总部编印:《山西省主张公道团总团部训练县村干部人员纪念册》,1936 年,第16 页。“公道团”将大量的山西青年民众牢牢地纳入阎锡山的统治系统下,“如此山西省主张公道团如网状在各地扩散,阎锡山一个人的意志通过百余万团员宛如手足般地自由行动”。⑦关伟:《阎锡山特殊组织“主张公道团”的多面相》,《求索》2016 年第11 期,第161 页。

(三)阎锡山的“排外”统治

国家与社会的疏离是社会动乱产生的重要原因。⑧[美]裴宜理:《华北的叛乱者与革命者(1845—1945)》(增订本),池子华、刘平译,北京:商务印书馆,2017 年,“译者前言”,第8 页。相反,国家对社会的控制避免了社会动乱以及与之相关联的自卫组织的出现。除基层社会控制外,阎锡山政府时期的排外统治有效地避免了山西社会受到外力的侵扰,进而阻碍了山西联庄的出现。阎锡山主政时期一直拒绝其他政治势力进入山西。全面抗战爆发前,除中共外,无论是各路军阀还是国民党中央势力,抑或是日伪方面都未曾强行进入过山西。1935 年,日本发动“华北五省自治运动”,欲强迫河北、山东、山西、察哈尔、绥远五省独立自治。阎锡山方面拒绝参与华北“自治”活动,反而应蒋之邀请南下出席国民党四届六中全会与第五次全国代表大会。蒋介石因此事对阎锡山给予了积极的评价:“百川到京表示共赴国难之决心,其晚节自励,殊为可慰。”⑨《蒋介石日记》(1935 年10 月26 日),美国斯坦福大学胡佛研究所档案馆藏。在日军的压力下,南京政府于1935 年12 月18 日成立“冀察政务委员会”,冀察两省实际置于中国行政区域之外。对此,蒋介石曾承认:“老实讲,现在中央的权力已经不能在华北行使,事实上华北已经不是受中央统治的地方了!”⑩《论“政略”与“战略”之运用》,秦孝仪主编:《先总统蒋公思想言论总集》第13 卷,1984 年,第558 页。转引自步平、王建朗主编:《中国抗日战争史》第1 卷《局部抗战》,北京:社会科学文献出版社,2019 年,第343、344 页。由此,两省呈现出不同的命运走向,河北被日伪所渗透,山西则依旧掌握于阎锡山之手。

四、中共与阎锡山的合作根除了民众自卫武装出现的契机:特殊的抗日民族统一战线的形成

讫至1935 年,陕甘革命根据地尚处于蒋介石武力“围剿”的包围之中。在1935 年击退第三次“围剿”后,东征山西成为毛泽东打破红军在陕甘根据地困境的首要策略。东征之后,中共在积极深入山西发展力量的同时,因整体局势的变化,政策更加注重构建抗日民族统一战线。与此同时,阎锡山鉴于抗战复杂形势,也认识到“日可抗,红军不可抗”,开始寻求同中共合作,以达到强化自身实力的目的。①王奇生:《阎锡山:在国、共、日之间博弈(1935—1945)》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版)》2018 年第1 期。

1936 年9 月18 日,中共与阎锡山联合领导的“牺牲救国同盟会”于太原成立,以“不作汉奸亡国奴的人们联合起来”和“组织百万民众武装”两个口号开展抗日组织工作②石宾:《从牺盟会看山西民众运动》,济南:黄河出版社,1939 年,第13 页。,并于12 月初组织1080 位“临时村政协助员”③关于“临时村政协助员”的人数有不同的记载,本文不重于此,在此不做赘述。下到乡村开展抗日救国宣传鼓动工作。主要有三个任务,其中两个“一是广泛地进行宣传鼓动工作……二是宣传牺盟会的纲领,建立基层组织,在全省发展一百万会员”。经过为时3 个月的抗日宣传工作,山西乡村建立了众多牺盟会组织,发展了60 余万牺盟会员。④王生甫、任辉媛:《牺盟会史》,太原:山西人民出版社,1987 年,第113、114、117 页。阎锡山的“村政”措施与同中共的合作强化了抗战爆发前山西基层社会的稳固,尤其是对乡绅和富户的管理,杜绝了其自我组织武装的机会。

日军开始全面侵华,河北首当其冲,山西亦岌岌可危。对此,中共、阎锡山双方继续以牺盟会为媒介深入农村,敦促民众成立自卫组织。中共通过牺盟会组织,派遣党员以牺盟会特派员的身份到各地加紧开展革命运动,稳定社会秩序,发展人民武装,并在此基础上建立党组织。⑤《潞城早期革命活动的开展》,长治市政协文史处编印:《长治文史资料》第9 辑,1991 年,第82 页。人民武装以各城村的自卫队为主。“自卫队是由不脱离生产的民众所组成的,是动员城镇乡村十六岁至四十岁的男女,依其住在地区有指挥系统地编为民军”。⑥《抗日自卫队三个基本任务》(1937 年12 月7 日),太行革命根据地史总编委会编:《太行革命根据地史料丛书之三·地方武装斗争》,太原:山西人民出版社,1990 年,第128 页。例如平顺县在牺盟会平顺分会的倡导下成立人民武装自卫队。自卫队初设两个中队,队员300 人,兵源由各村选送。此时自卫队的主要任务是防御匪患,维持社会治安⑦山西省《平顺县志》编纂委员会编:《平顺县志》,北京:海潮出版社,1997 年,第265、266 页。,稳定当地社会和民众生活秩序的稳定。

1937 年8 月,阎锡山接受中共建议成立山西青年抗敌决死队第一总队,连同牺盟会一起开展民运工作。根据晋冀区和薄一波的指示,决死队将民运主力从知识分子转变为青年农民。对此,决死二总队立即组织干部和队员成立民运工作队,到黎城、襄垣、武乡和榆社等县发动群众参军,“只一个多月的功夫,就动员了大几百青年……还组织了一个警卫部队,成为不久以后建立的游击大队的基础”。⑧《在牺盟会和决死队工作的片段回忆》,山西省政协文史资料研究委员会编:《山西文史资料》第15 辑,1983 年,第107 页。决死队在牺盟会的帮助下得到了长足发展。至1939 年底,决死队已发展成为9 个旅,辖50 个团,共计7 万余人的抗日武装,⑨《回忆山西新军》,《山西新军历史资料丛书》编纂委员会编:《山西新军概况》,北京:中共党史出版社,2007 年,第353 页。“变成了与阎锡山过去依赖的晋绥军有明显区别的一支山西‘新军’”。⑩杨奎松:《阎锡山与共产党在山西农村的较力——侧重于抗战爆发前后双方在晋东南关系变动的考察》,《抗日战争研究》2015 年第1 期。

为了组织动员山西沦陷区的民众,1937 年9 月20 日阎共双方联合成立了以续范亭为主任委员,中共方面以邓小平、彭雪枫等为代表的“第二战区民族革命战争战地总动员委员会”,简称“战动总会”,在“晋察绥战地动员群众,武装群众,开展抗日游击战争”⑪《回顾抗战初期战动总会的武装斗争》,《山西新军历史资料丛书》编纂委员会编:《山西新军概况》,第393 页。。双方以是否为沦陷区为划分标准开展战争动员工作。战动总会成立后,立即派出工作队到雁北、晋西北、晋中等地区的38 个县建立县、区、村各级动员委员会,在民众中开展动员工作。工作重心主要集中于发展游击队上,将“原有自卫队中的好分子,吸收他们加入游击队,尚未成立自卫队的县份,便马上改为发展游击队”。①《战动总会一年半工作概述》(1939 年9 月),晋绥边区财政经济史编写组编:《晋绥边区财政经济史资料选编·总论编》,太原:山西人民出版社,1986 年,第81 页;《回顾抗战初期战动总会的武装斗争》,《山西新军历史资料丛书》编纂委员会编:《山西新军概况》,第395 页。在很短的时间内,战动总会的动员和组织工作就取得了显著成效,截至1938 年1 月,战动总会直辖的抗日游击武装共25个支队,计21000 余人。②《回顾抗战初期战动总会的武装斗争》,《山西新军历史资料丛书》编纂委员会编:《山西新军概况》,第396 页。

1938 年6 月召开代表大会,重新将中心集中到自卫队的发展工作,使之“负担起放哨、检查行人、破坏道路、侦察敌情、帮助实行坚壁清野以及帮助游击队、正规军作战的种种任务”。③《战动总会一年半工作概述》(1939 年9 月),《晋绥边区财政经济史资料选编·总论编》,第102、103 页。在此之后,又承担起将人民武装自卫队改编为抗敌自卫团的任务。④《战动总会一年半工作概述》(1939 年9 月),《晋绥边区财政经济史资料选编·总论编》,第108 页。除上述外,战动总会还承担帮助落伍士兵归队,号召群众回家、肃清土匪,开展群众工作,组织农救会、青救会、妇女工作团等工作。⑤《战动总会一年半工作概述》(1939 年9 月),《晋绥边区财政经济史资料选编·总论编》,第86、101、102 页。战动总会的武装自卫口号深得民心,根据晋西北14 个县的统计,在战动总会成立的短短半年里,“自卫队就发展到65000 多人”,甚至两年内在晋西北还动员了7 万多人参军抗日。⑥《回顾抗战初期战动总会的武装斗争》,《山西新军历史资料丛书》编纂委员会编:《山西新军概况》,第401、402 页。战动总会的一系列动员举措促进了山西社会的稳定和民众动员工作持续推进,为稳定民众和抗战的顺利进行提供了组织上的领导。

值得注意的是,牺盟会、决死队等组织短时间内动员民众工作的效果并不尽如人意。牺盟会领导人早期对统战工作的简单认识和粗略开展导致民众空有组织架构,缺乏对抗战严酷性的深刻认识。以至于日军侵入晋南时,“牺盟会工作完全暴露了是空架子,决死队虽然打过不少小仗,但未能‘如八路军活跃’(所谓不是‘有声有色’),且有些不打自散(如十一总队)”⑦《杨尚昆关于晋西南党的工作及山西一般情况向刘少奇的报告》(1938 年6 月3 日),《中共中央北方局》资料丛书编审委员会编:《中共中央北方局·抗日战争时期卷》上册,北京:中共党史出版社,1999 年,第104、105 页。。由此可见,虽然全面抗战爆发前后山西的统战活动广泛深入农村,但从实际效果来看尚有不足之处。

全面抗战爆发后,中共同阎锡山联合抗日,共同领导牺盟会、决死队和战动总会进行民众动员和统战工作,第一时间将民众置于双方共同领导的官方抗日组织之下。尽管这一战线形成之初的工作难免存有缺陷,但总体来看,这一举措使得山西民众成为军队抗日的重要力量来源,并杜绝了民间自卫武装出现的契机。

五、结论

华北各省受晚清地方自治与兴办团练风潮的影响,都曾出现过程度不一的团练组织。在河南、河北等平原省份,受多种因素影响,团练组织相互联合演变为联庄会,成为地方民众发动叛乱、抗粮抗差的重要角色。民国以后,随着地方近代化进程的推进,地方自治进一步深化,社会环境因灾害、军阀混战导致的的间歇性恶劣,华北平原各省的联庄传统得以保留与延续。裴宜理在《华北的叛乱者与革命者》一书中以红枪会为例分析了淮北地区地方自卫武装的历史发展态势,通过生态史的角度解释了淮北地区为何经常发生农民叛乱这一问题。恶劣的自然环境、紧缺的社会资源、长期战乱与地方政府统治力薄弱等因素共同塑造出民众自卫组织这一地方性历史图景。抗战爆发后,在日军侵华这一背景之下,包括淮北地区在内的华北各地都出现了较多数量的以联庄会、红枪会为代表的民众自卫组织,而山西截然相反,没有出现大规模的联庄自卫组织,是为抗战背景下一种独特的社会现象。

联庄会作为平原地区的季节性自卫组织,抗战初期广泛出现于华北平原各省,在山西省内则呈现出一种“贫瘠”的状态。究其原因,地形的复杂和地理位置的边缘化是山西联庄势力薄弱的先天性因素。不同于冀鲁豫地区长久以来的彪悍民风与习拳结社的传统,山西民众的温和性格间接影响了民众大规模的“联庄”自卫行为。政治方面,近代以来,阎锡山秉持“保境安民”和“村本政治”的施政理念,借助以自卫团、编村制等基层军事组织与政治制度牢牢地将山西民众纳入自身的统治与管理之中。抗战爆发后,进入山西的中共方面同阎锡山联合抗日,以牺盟会、决死队和战动总会等组织组成特殊的抗日民族统一战线,于第一时间将山西民众“组织起来”,使其纳入阎共领导下的官方抗日组织。基于以上众因素的综合,抗战时期的山西民众得以迅速且组织化地投入到抗战中去,而并非像华北平原各省民众一般经历通过联庄会等民众自卫组织来保家抗敌的松散的斗争过程。

进而言之,同华北平原大规模联庄自卫组织的盛行相比,联庄会在山西近乎“消失”的状态反映出抗战初期同为华北地区的山西和平原各省抗战形势的不同。联庄会作为社会动乱的“预警器”,反映着社会秩序的恶化程度。其在山西的“寥若晨星”的态势反向证明了抗战爆发后山西社会秩序处于相较稳定的状态。

同华北平原地方社会的混乱失序相比,山西省的抗战统战工作进行的井然有序,直到全面抗战开始,在山西以联庄会为代表的民间自卫武装始终未能大规模出现。民众层面的抗战活动直接从阎锡山的统辖过渡到由中共、阎锡山双方组织的抗日民族统一战线的领导之中,始终依附于地方政府的指挥下,为官方抗日提供了源源不断的人员输送,并为山西塑造了稳定的抗日社会环境,加快了中共在山西抗日根据地的建设。在更为宏观的层面上,全面抗战爆发后基于稳定的社会秩序与官方组织动员工作的迅速开展,山西呈现出与华北平原各省相比更为井然有序的政治与抗战局势,山西在抗战初期华北战场的中流砥柱作用得以显现。