借以多科之石:我国职教本科何以跳出“漂移”陷阱?

2022-05-16唐锡海王一璇

唐锡海?王一璇

摘 要 职教本科的兴办对于满足社会发展需要、建设现代职教体系、推进高等教育大众化等方面具有重要作用,而学术漂移现象的产生不仅会阻碍职教本科的蓬勃发展,也会对高等教育多元格局的构架造成威胁。以英国多科技术学院为例,学术漂移是指高等教育领域内职业型大学存在超越自身特点、违背自身发展属性,以改变自身目标定位、靠拢学术型大学为典型特征的变化倾向,并在发展过程中呈现出政策、院校、学生、教师、项目及行业六大表现形态。结合组织趋同理论,学术漂移受合法性机制以及模仿、规范、强制三种趋同形式的共同作用。为规避我国职教本科未来发展陷入“漂移”陷阱,需要在社会层面共享价值理念以预防“漂移”诱导效应,在政府层面完善配套系统以筑就“漂移”预防机制,在院校层面回归自身理性以远离“漂移”现实漩涡。

关键词 职教本科;学术漂移;英国多科技术学院;组织趋同;应对策略

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)10-0026-08

多样性作为彰显、区别高等教育领域不同组织以及维持组织结构自身属性的核心特征,应当成为高等教育继续坚持、巩固与深化发展的方向。不容乐观的是,近年来学术漂移这一共频现象的出现不仅对高等教育领域的多样性提出挑战,也对我国现代职业教育的现实发展造成阈限。由此,2019年国务院颁布的《国家职业教育改革实施方案》于开篇指出“职业教育和普通教育是两种不同教育类型,具有同等重要地位”,并要求职业教育“由参照普通教育办学模式向企业社会参与、专业特色鲜明的类型教育转变”[1]。目前,我国职教本科建设正处于起步阶段,作为现代职教体系结构战略性升级的重要表现之一,职教本科更要走出学术漂移的“陷阱”。为此,有必要借助英国多科技术学院消亡这一典型案例,协同社会学组织趋同理论视域,深入解读学术漂移的具体形式和形成机制,以期为我国职教本科发展提供相关方向性启示。

一、学术漂移的内涵解读及概念界定

作为独特的学术概念,学术漂移对人类社会的部分教育现象有一定程度的概括性。该名词在20世纪20年代被哈特(Hart)首次提出,经过50年代中期大卫·理斯曼(David Riesman)利用“蛇形说”对低层次大学或学院模仿高层次院校实现向上升级的现象[2]进行阐述等系列研究后,学术漂移的指向范围也从一开始的批评中等教育大学预备课程过多、学术倾向严重、实用性缺失的层面延伸到了高等教育这一层级,最终于1972年被英国学者蒂勒尔·伯吉斯(Tyrrell Burgels)和约翰·普拉特(John Pratt)在《高等教育原型》一书中正式定义,即学术漂移是指单个高等教育机构通过由技术型学院转移到学术型学院的途径实现发展并获取地位的过程,表达了较低地位的高等教育机构渴望获得更高地位的倾向。该定义立足英国多科技术教育学院的发展现状,明确了学术漂移在高等教育中的适用性概念,逐渐引起学界的广泛兴趣和普遍关注[3]。

就目前的研究而言,关于学术漂移的概念主要有两层解释:第一,指非大学的高等教育机构按照接近于大学“面目”的方式来确定相关活动实践的趋势[4],主要强调的是不同类型的高等教育机构,即非大学高等教育机构和传统大学之间存在的转变,凸显类型漂移特征;第二,指大学和学院复刻那些更有声望的高等教育机构提供的活动实践趋势,主要强调的是同一类型不同层次高等教育机构之间出现的模仿趋势,更多凸显垂直漂移特征。由于英国多科技术学院的消亡过程符合类型漂移特征,我国职教本科建设的重点也是要规避“重学术”“轻技术”的漂移漩涡,与普通教育本科体系严格区别开来。由此,本研究将学术漂移界定为高等教育领域内职业型大学存在超越自身特点、违背自身发展属性,以改变自身目标定位、靠拢学术型大学为典型特征的变化倾向。

二、学术漂移的表现形态及多科发展图式

形态是事物因某种恒定的“力”(规律)而展现在现象中的具体表现,并以此保持自身本质的不变,所指对象是一种显露出的“概念直观”。在经历尼夫(Guy Neave)和凯维克(SveinKyvik)等人的区分后,学术漂移被分解为政策、院校、学生、教师、项目、行业六个层面。以上形态囊括于学术漂移的表现范畴,遵循学术漂移产生发展的基本规律,是研究学术漂移本体的基本内容。研究发现,英国多科技术学院的消亡过程囊括了以上要素,现结合英国多科技术学院产生与消亡的发展图式进行阐释,从而更为直观地解读学术漂移这一学术名词在现实范畴内体现的具体形态。

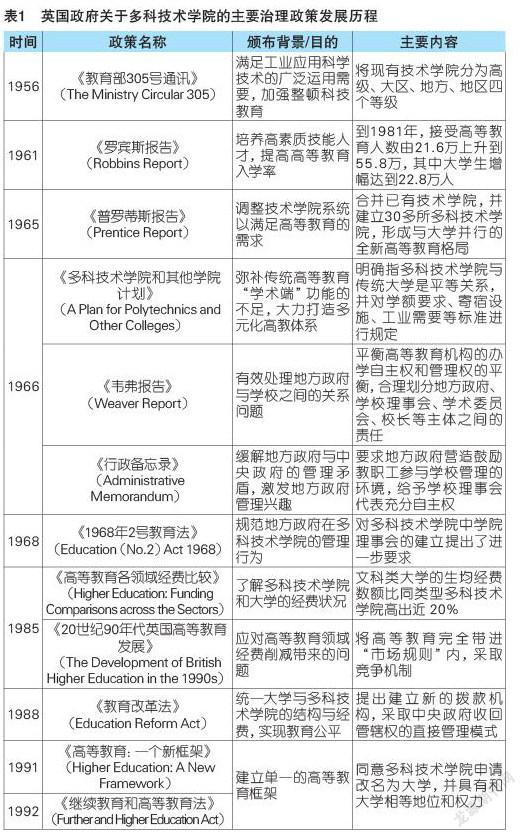

(一)政策漂移——政府的“失策”

政策漂移是指國家或地方层面的政策制定出现的移位倾向,即相关政府未能精准预测政策作用对象的发展趋势及方向,从而导致在政策制定过程中出现判断与决策的相对失误,以至于在错误地推进与实施中造成指向对象实际发展的偏差。现对英国多科技术学院治理政策进行系统化整理,具体政策颁布历程见表1。

对表1相关政策的具体变迁路径分析发现,英国政府在管理前期对于多科技术学院的建立价值存在清晰认知,在英国传统大学无法满足战后经济社会重构的技术性要求、社会大众对于接受高等教育需求日益强烈的现实背景下及时颁布相关政策进行改革,合并、调整建立多科技术学院共计34所,正式打开英国高等教育“二元制”格局。但随着实际工作的开展,在后期管理中出现了过度分配管理责任的政策失误,从而导致地方与中央政府之间的矛盾突出,最终陷入漂移“漩涡”。具体而言,英国多科技术学院实行的是地方当局实际运行、国家委员会进行整体监督、教育科学部提供外部支持的多重管理模式,这一分权管理体制在多科技术学院运行初期起到了很好的实施效果,但其弊病却在后面的发展中逐步显露。一方面,就管理范围而言,地方教育当局在进行管理时更多侧重于学院对于本地区发展的功能方面,针对中央政府颁布的政策方针通常会采取“偏好性”选择,双方因此频繁出现掣肘局面。另一方面,就学术管理而言,地方教育当局虽然拥有行政领导权,但学院的关键权力仍然被国家学术委员会控制,学院的办学自主权未得到有效重视。如何平衡地方与中央政府的管理权成为后期政策的主要内容与方向,但实际成效却不容乐观,关于责任的不合理分配导致两者矛盾不断激发,造成多科技术学院发展秩序混乱。最终,地方政府的管理角色被迫“杀青”,中央政府接过“管理接力棒”,多科技术学院与传统大学由此走向“合流”。

(二)院校、项目、行业漂移——机构的“野心”

院校漂移是指新建立的教育机构对政策存在错误理解,并在外部环境作用下出现超越自身发展特点、偏离自身发展方向的错误倾向。纵观多科技术学院的现实图景,院校漂移(尤其是办学定位与培养目标的偏离)是其消亡的主要诱因。同时,院校层面的漂移也进一步引发了项目和行业两个维度在不同程度上的漂移。

1.院校漂移

办学定位与培养目标对高等教育机构的发展方向起绝对性作用,两者共同引导院校各项工作任务的开展。因而,找准办学定位、明确培养目标是多科技术学院长远发展的前提条件。就办学定位而言,与传统大学不同,英国多科技术学院倡导的“服务传统”理念在创立之初就决定了其在办学定位上要突出应用性与地方性[5]。应用性表现在培养社会需要的技能型人才,用于社会生产、建设、服务等工作领域;地方性则表现在由地方政府直接管理、以地方经济社会发展为支撑、为地方行业产业的壮大提供智力服务等方面。就人才培养目标而言,在英国社会“重文理轻技术”的傳统教育价值取向面前,英国多科技术学院在创立与发展过程中展现出顽强的“抗争精神”,即以培养高层次、高素质的应用技术型人才为培养目标,这一目标的确定可以有效缓解英国高等教育学科结构严重失调的局面。然而,多科技术学院在发展后期过于追求社会地位和待遇,办学定位与培养目标均逐步向传统学术型大学靠拢,最终挤入大学行列。这一极具特色的院校特征逐渐失势,在取得升格成就的同时也背离了本初的发展定位,实在令人遗憾。

2.项目及行业漂移

20世纪80年代起,受到经济危机的波动影响,为削减办学经费,英国政府于1985年颁布《20世纪90年代英国高等教育的发展》绿皮书,将市场机制引入高等教育领域范畴,这一决定打破了两类机构维持已久的“平衡”状态,多科技术学院钻进“与传统大学激烈竞争”的牛角尖。为在社会地位、招生声望、资金筹集等方面能够与传统大学比肩,多科技术学院逐步将学术性、研究性融入自身办学理念与实践,从而引发项目与行业两部分的漂移现象。就项目漂移而言,为在与大学通过“政府提出课题、高校自愿申请、政府评审遴选”的资金竞争机制中争取到更多的办学经费,多科技术学院在实际教学中大大提高了学术与科研的比重,所对应的课程开发与编排出现学科化倾向,课程内容也逐步增加陈述性知识的占比。项目层面的漂移推动了多科技术学院的转型发展[6],也导致多科技术学院与传统大学的界限逐渐变得模糊。就行业漂移而言,在准市场化的竞争机制下,传统大学深厚的学术能力与科研优势得到充分展现,大大提高了自身的外部吸引力。为获得大学办学经费与行业发展的“双赢”,相关部门打破了长期以来仅与多科技术学院的合作传统,主动向大学递出“橄榄枝”。这一行业的漂移现象将学术科研能力相对较弱的多科技术学院置于“不仁不义”之地,在1985年发布的《高等教育各领域经费比较》文件中指出,“仅以文科类专业为例,传统大学的生均拨款比多科技术学院高出近20%(约500英镑),理工类专业更是差距明显”。因而,为改变竞争中的不利地位、获得行业的重新青睐,多科技术学院通过对传统大学的“模仿与回归”,诸如发展社会人文学科、加强科学研究、提供与传统大学相同的“学位课程”[7]、提出更名要求等形式来提升自身规格和形象,最终实现集体更迭。

(三)教师、学生漂移——主体的“动向”

恩格斯认为“这些物体处于某种联系之中,就包含了这样的意思:他们是相互作用着的,而这种相互作用就是运动”[8]。因而,在学术漂移层次内,子维度之间也存在着联系与相互作用,即教师和学生方面的漂移是政策、院校两个维度的衍生物,是作用于多科技术学院机构层面的直观反应,是学术漂移在微观维度的具体表现。

1.教师漂移

教师漂移是指教师群体更多偏重学术研究,以获得更高头衔或社会角色而出现的重学术轻教学、重科研轻实践的现象。在引入市场机制后,英国多科技术学院的教师队伍漂移倾向明显,着重体现在教师队伍聘任、培训两方面。教师聘任的漂移主要体现在对于教师聘任条件的转变。在发展前期,多科技术学院根据自身办学定位在教师聘任方面更加看重实际经验,机构内的教师队伍主要由具有实际经验的工程技术人员和管理人员构成。而在发展后期,市场的自由竞争机制导致学院整体向学术型高校方向发展,学位课程所占比例的日益提高使得在教师招聘过程中出现了“重学术而轻应用”的标准偏好。与此同时,为争取政府课题、获得办学经费,英国多科技术学院关于教师培训的重点也从教学能力转向学术知识和研究能力[9],这使得教师队伍的能力结构有了很大改变,整体偏重于学术化素养而忽略本应具备的职业性与应用性。总体而言,多科技术学院的教师漂移在很大程度上带有“被动”色彩,但不得不承认,这一要素的漂移是模糊多科技术学院与传统大学之间界限的重要因素,亦是英国高等教育二元结构下的“反流”结果。

2.学生漂移

学生漂移通常是指学生渴望脱离职业型院校而就读学术型高校,以提升个人学历层次的倾向。在1992年《继续教育和高等教育法》颁布之前,英国多科技术学院与传统大学在国家政策层面是相对独立的分裂性质,彼此不存在客观的互通途径。因此,关于多科技术学院学生层面的漂移主要体现在生源范围和生源类型两方面。其中,生源范围漂移体现在招生范围的逐渐扩大,即由地方扩展到全国。这一变化虽然在一定程度上对多科技术学院在扩大办学规模、提高社会影响力等方面起到良好的促进作用,但在本质上却脱离了地方性这一发展理念,削弱了多科技术学院立足地方、服务地方的办学功能。同时,由于多科技术学院是由地方政府直接管辖[10],生源范围的扩大也给当地政府的有效管理造成了较大困难,这为后来管理体制的混乱埋下了隐患。生源类型漂移则体现在全日制与非全日制学生所占比重的颠倒。在创立初期英国多科技术学院主要面向在职人员,即以非全日制学生为办学的主体对象,而在发展后期,所招收的全日制学生数量激增,而非全日制学生所占比例从1965年的74%下跌到1988年的33%,跌幅高达41%。这一数据生动体现出由于培养目标及办学定位的背离,生源结构在多科技术学院的发展过程中出现较大的阶段性波动,整体招生模式也逐渐与传统大学趋同,应用性与服务性的双重消退共同加速了多科技术学院的整体消亡。

三、学术漂移的形成机制——组织趋同理论

在本文研究范畴内,学术漂移是以高等教育领域职业型院校不断模仿学术型院校的组织特征和行为模式而逐渐趋同的一种过程为主要外显状态的。本质上来讲,学术漂移在一定程度上可以被理解为“组织同形”,即组织间出现的趋同现象。为此,有必要利用组织社会学的组织趋同理论对学术漂移的形成机制进行解释,从而帮助理解与掌握关于学术漂移产生的根本原因。W·理查德·斯科特(W. Richard Scott)在《制度与组织——思想观念与物质利益》一书中指出,制度是由为社会行为提供稳定性及有意义的、认知的规范和管理结构与行为组成的。该定义将规章法令、社会规范及文化认知引入制度内部维度。组织社会学新制度主义学派在此基础上提出了“组织场域”观念,即组织是在适应外部环境过程中得以生存与发展的,包括技术环境(遵循效率最大化原则以提高组织的运转效率)和制度环境(遵循制度内部三要素内容)两部分。其中,制度环境又称“社会事实”或“合法性机制”,是组织形态得以塑造的重要前提,亦是组织被社会接受与认可的关键支撑。由此,在这一视域下,学术漂移一詞可以被描述为同一组织场域内的组织之间在目标、性质、结构和行为等方面趋于一致的状态[11]。同时,保罗·迪玛奇奥(Paul J. DiMaggio)和沃特·鲍威尔(Walter W.Powell)从合法性机制出发,指出组织趋同的三种具体形式——规范性趋同、模仿性趋同、强制性模仿。结合英国高等教育领域多科技术学院与传统大学之间出现的漂移图式,将组织趋同的具体结构进行解剖,详见图1。

(一)组织趋同的首要前提:合法性机制

“合法性”概念由马克思·韦伯(Max Weber)提出,其认为在组织的上下管理阶级(统治者与被统治者、领导者与被领导者)之间的机制不应当仅仅包含“强迫性”特征,还应存在除利用统治工具实行指令以外的另一类机制,即合法性。社会趋同理论所采用的合法性机制主要强调的是在社会认可的基础上建立的一种权威关系,即组织受制度环境制约、追求社会承认、采纳合理的结构或行为[12]。就英国多科技术学院这一组织的创立背景而言,其也是以合法性机制为前提的,即多科技术学院的出现是主动适应外部制度环境的结果。二战后,英国高等教育面临发展缓慢、学科结构失调、科技教育滞后的现实问题,与此同时,受第三次技术革命的影响,英国社会大众对于“科技及教育两者成为决定国际经济人才竞争关键”这一观点的认知达到高度一致状态。因而,在“教育多元体制缺失”的制度环境下,为满足社会大众的整体需求,英国政府进行高等教育的二元改革,应发展科技之需、社会升级之要积极调整高等教育结构,从而建立了34所多科技术学院。

单个组织的建立与发展离不开合法性机制,多个组织之间的相互作用、相互影响以致出现趋同现象也同样是以该机制为首要前提的。如图1所示,英国多科技术学院与传统学术型大学之间的作用现象是在“已建立的高等教育二元制”这一合理性机制框架内作用与产生的。正如道格拉斯(Douglas)所言,人们不能在真空中思维,而是制度通过人在思维,所以必须要理解制度是怎样影响人的[13]。在对待多个组织时,合法性机制对其行为的影响主要通过强意义和弱意义两个层次进行。其中,强意义是指组织的行为与形式均由制度塑造,即在二元制度的制约下,给予组织双方在性质、任务等方面的差异性要求;弱意义则指的是制度通过资源分配方式对组织行为进行影响,如英国政府对于两类院校的经费拨款、管理机构等维度进行的相关分配。需要注意的是,在强意义中,组织本身没有自主选择性,即多科技术学院已经被政府定义为以培养技术应用型人才为培养目标,而传统学术性型大学的培养目标则是学科研究型人才,这种政府主导的高等教育系统结构为组织趋同创造了前提,后期两类组织间出现的趋同行为也是以此制约条件为基础进行的偏差性“变形”;在弱意义中,制度并不是在一开始就对组织的行为进行限制,而是在后期通过一定的激励机制进行影响,引导组织在利益基础上进行相应选择。英国政府在后期引入市场机制,通过两类组织之间的竞争来实现教育资源的高效调配,在采用激励手段促进组织科研能力增长的同时亦造成组织间的趋同化发展,最终导致多科技术学院学术漂移现象的产生。

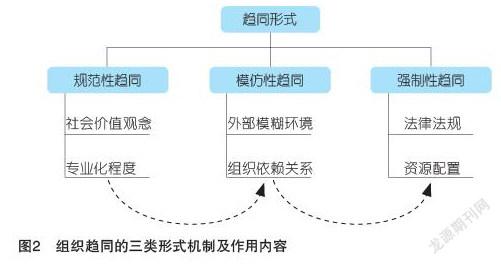

(二)组织趋同的具体形式:规范、模仿、强制

由于组织是在高制度化环境下通过与环境趋同获取内部合法性与外部资源,以维持组织自身的生存与发展的,在这一过程中也衍生出三种趋同形式:规范性趋同、模仿性趋同及强制性趋同,具体作用机制见图2。

第一,规范性趋同。规范性是人类社会中将某些行为或结果指定为良好或期望或允许的行为,而将其他行为或结果指定为不良或不期望或不允许的现象,客体在这个过程中要遵循的一定的标准,结合英国多科技术学院的漂移现象发现,该机制主要在社会共享价值观念和专业化程度的共同作用下形成。就社会共享价值观念而言,在社会整体长久以来“重学轻技”的共享理念下,英国传统大学组织长期处于高等教育领域的权威地位,多科技术学院组织作为大学功能的“弥补品”出现,本身从一开始就承受了较大压力,“如何被社会大众认可并欣赏”“怎样与传统大学相媲美”成为引导多科技术学院存在并发展的主要规范性价值。就专业化程度而言,是指专业人员的专业化程度会影响组织的形式与功能,从而支配组织变革的方向。通过分析发现,多科技术学院的教师队伍具有应用技术性特征,与传统大学的理论科研性特征相矛盾,但研究性竞争机制促使多科技术学院进行专业人员的能力转型,即大力培训与发展教师队伍的科研能力,通过对大学师资培育方式的模仿达到利益最大化,实现组织趋同。

第二,模仿性趋同。模仿是对不确定性的一种本能反应,格拉斯契维茨(Galaskiewicz)运用网络分析法对西方不同类型领域组织发展关系进行研究后发现,当组织面对外部不确定性时,会更倾向于向网络关系中拥有更高地位的组织寻求方案,由此引发同类型组织间的相似反应,主要与外界的模糊环境和组织间的依赖关系密切相关。在20世纪60年代的经济危机背景下,多科技术学院在与传统大学关于教育资源的竞争中处于不利地位,面临教育经费与课程获批的双重危机。因此,面对不确定的竞争结果,多科技术学院为打破发展桎梏,会不自觉学习与模仿社会地位高、竞争优势明显的相关组织——传统大学,从而引发自身组织内项目、教师等维度的具体转型。与此同时,由于两类组织均处于同一外部制度环境内,组织间存在的依赖关系会导致双方的相互影响,即传统大学与多科技术学院组织边界逐渐模糊具有必然性,在多科技术学院学习传统大学相关性质的同时,后者也在努力汲取多科技术学院的相关特色,例如拓宽自身服务职能、加强与行业企业之间的合作等。

第三,强制性趋同。强制是指以某种无形或有形的力量或行动强力约束人或事物[14],组织压力将直接或间接来源于政府部门。就教育领域组织的这类趋同机制来说,主要是指政府将法律法规政策、资源配置制度、教育发展目标等诸如此类的统一结构或程序强行施加给组织,迫使其“不得不”采纳相关实践以达到政府管理目标。回顾多科技术学院的消亡过程,强制性趋同也是学术漂移的主要形成机制。在英国政府将高等教育目标调整为“发展单一框架”后,运用无形和有形两类手段将原本独立的二元机构再次融合,从而达到管理预期。一方面,英国政府利用市场这只“无形的大手”将多科技术学院和传统大学引入共同的竞争环境,促使两类组织的行为与结构呈现出一定的相似性;另一方面,通过《高等教育:一个新框架》《继续教育和高等教育法》等法律法规直接影响多科技术学院办学定位、办学目标等组织行为方式,帮助其最终获取“合法性”地位,实现学术漂移的终极过渡——“92后大学”的成功转型。

四、学术漂移陷阱下职教本科的应对策略

正如姚荣所言,“高等教育系统是开放、复杂、多样且富有活力的系统,分层、分化是高等教育发展的内在规律”[15]。作为新兴事物,职教本科在我国的实践发展还处在起步阶段,更要在相对空白的基础上对其实行正确的引导与管理。结合组织趋同理论可以发现,学术漂移现象的形成主要由组织外部合法性机制的欠缺导致。因此,预防职教本科陷入“漂移”陷阱的根本之策在于建构成熟的外部制度环境,从内外双维给予职教本科这一组织发展的安全感。这一理想状态的实现需要社会群体、政府部门和职业本科三者的充分参与,形成发展合力。

(一)社会发声:共享价值理念,预防“漂移”诱导效应

新制度主义重点强调“文化—认知性”这一观念要素在组织同形机制中的重要作用,这种共享的价值观念被称为“理性的神话”,可以有效塑造组织及社会成员行为的发展,是组织乃至社会体系得以运行的关键基础。因此,社会共享价值理念作为合法性环境的深层内核,对其进行合理塑造将对职教本科组织的更好发展起到良性作用,从而预防“学术漂移”的系列诱导效应。目前,关于职教本科建设的合法性机制环境仍未成熟,职业教育鄙视链的存在将严重制约职教本科组织的生存与发展。同时,职教本科建设的辐射范围也仅仅局限在职教体系内部,对于体系外部的辐射范围需进一步加强。

一方面,在社会场域范围内要努力拨正“重道轻术”“重学轻技”的传统观念,积极营造“崇尚一技之长”的社会整体氛围。从近几年财政分担情况可以看出,职业教育经费虽然每年都在增加,但占比却在下降,无论是增长率还是增长比例都低于普通教育、远低于整个教育经费投入。在如此大的社会阻力面前,职教本科发展的每一步都极具斗争性与曲折性,与其说这是一个教育问题,不如说是一个社会问题[16]。因此,这需要充分运用研究机构、新闻媒体等组织的专业与舆论优势加大院校宣传,引导社会整体观念的顺利转变,帮助公众进一步认识技能型社会的重要性、提高对一线技术工人的尊重,从而为职教本科这一组织顺利扎根中国高等教育土壤营造良好的外部环境基础。另一方面,要有机调整职教本科的关注场域,即由“职业教育体系热、教育社会大环境冷”的圆心型场域结构转变为”职教普教共同关注”的平行型场域结构,见图3。职教本科作为高等教育框架的新生事物,仅被所属内部体系关注会导致其在后续发展中被外部体系排斥,从而出现左右自身办学特质的“自保式生存”情景。因而,完善外部合法性机制、形成整体社会支持环境可以有效预防“漂移”相关诱导效应,为职教本科组织的发展提供良好的生存环境及坚实的行动基础。

图3 职教本科关注场域结构的“实然”与“应然”

(二)政府发力:完善配套系统,筑就“漂移”预防机制

我国职教本科是由教育部职成司、地方教育政府和职业院校共同治理,实行的是层级管理模式,即在给予各个管理机构相应管理权的同时将办学任务按层次落实。在该类政府主导的模式下,不免会出现层级间管理的“失配”问题,即中央政府与下级各类地方政府的重视程度不相匹配。英国多科技术学院的消亡就与政府间管理机制在实际运行中分权制衡而引发的多重矛盾息息相关。因而,为避免我国新建职教本科组织在实际发展中陷入“漂移”漩涡,政府要充分利用组织趋同相关理论,在针对职教本科组织性质特征基础上结合现实国情提供完善的配套系统。

第一,合理安排办学布局,集中同质组织的辐射力。“职教本科由谁来办”是目前政府高度重视的问题,中央政府正积极转变职教本科的办学思路,将办学主体的范围锁定在共同具备职业性、应用性、实践性、产业性的组织机构内部,目前提供了“高职高专层次办职业本科、应用型高校办职业本科专业、成人大学办职业本科”三条办学思路。同时,为促进职教本科发展质量的进一步提升,教育部门也同步推行了对已经升本的职教本科实行“一校一策”的办学策略,并派专家组进行调研指导。这类举措可以将高等教育两类组织的办学特点很好区隔开,用“高举高打”的质量策略代替原有“快步往前走”的效率策略,可以有效规避学术漂移的产生风险,真正实现“术业有专攻”的专业办学格局。

第二,要完善配套法律法规,提供组织制度支持。与技能型社会认识不足的社会阻力相比,官方政策制度体系的科学性与精准性对于新建职教本科组织的茁壮发展更为关键。因此,政府部门要完善配套的规章制度,在已公布的专业目录、学校设置标准、专业管理方案的基础上,研制专业教学标准、专业简介、办学评估标准、学位授予等方面的相关文件,给予职教本科“应该怎么办”“应该办什么”等方面办学思路的科学指导。此外,政府还要优化资源整合配置,以保障组织的发展基础。为避免重演英国多科技术学院“为争取教育经费而向传统大学妥协”的悲剧,我国要高度重视职教本科的物质基础与发展需求,加大对校舍、教学物资、实操設备、实习实训基地等相关经费的投入,给予职教本科院校在办学条件方面足够的安全感,从而帮助职教本科在发展中办出特色。

(三)院校发展:回归自身理性,远离“漂移”现实漩涡

关于职教本科发展问题,党的十九届五中全会明确部署要“稳步发展职业本科教育”,奠定了职教本科的发展基调,亦为职教本科的开办提供了根本遵循,即不能盲目扩大办学规模以求发展,而要重点在办学质量上下工夫。院校规模的扩大固然是职教本科组织在发展效力、社会影响力等方面的重要表现之一,但需要注意的是,若在发展初期就急于提升数量将会大大增加组织后期的稳定性压力,很容易在质量欠缺的基础上引发职教本科组织群的整体“漂移”。纵观世界各国高等职业教育的发展,鲜明的特色决定了其稳固的价值立场[17],英国多科技术学院的消亡体现出其在发展后期没有坚持自身发展特色,逐步脱离职教体系向传统学术体系漂移,造成组织功能的整体紊乱,最终只能昙花一现。因此,我国职教本科要回归理智,在建设初期就要明确并坚守“职业教育的本科层次”和“本科教育的职业类型”属性的辩证统一[18],从而远离“学术漂移”的现实漩涡。

国家层面就职教本科概念的界定问题进行了多次探讨,详见表2。这一概念的变化主要反映的是关于职普教育类型属性的选择偏重。如表2所示,国家一开始使用的是本科层次职业教育,主要是用本科層次来界定职业教育属性,核心词汇是职业教育;而后者是用职业教育属性来界定本科教育层次,核心概念是本科教育。由此可见,概念最终采用的是“属性+层次”的命名方式,重点体现职教本科是在本科教育层次范畴内根据社会需要延伸出的一种新的办学类型。因此,职教本科要明晰自身的层次区别与类型区隔,避免办成高职高专的“加长版”、普通本科的“复刻版”。作为一种新的类型教育,职教本科要将“双师型”教师队伍建设、实践导向教学、产教融合等外在类型特征有机融入办学范畴,与研究型本科、应用型本科合理区分开;要深刻认识职教本科的办学是基于职业导向,逻辑起点是职业发展需求,并遵循工作体系逻辑,从而将实践性本质这一内在类型特征贯彻到底。

参 考 文 献

[1][15][17]朱芝洲,蔡文兰.“漂移”与“回归”:高职院校“学术漂移”现象探析[J].教育与职业,2019(13):43-46.

[2]俞启定.新中国成立以来职业教育定位及规模发展演进的回顾[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2019(5):12-21.

[3]朱芝洲,俞位增.“学术漂移”:难以遏制的趋势?[J].高教探索,2019(11):16-20+26.

[4]冯典,陈蓉蓉.学术漂移的概念演进与理论脉络[J].江汉大学学报(社会科学版),2020(5):105-114+127.

[5]黄藤.国外高层次应用技术型人才培养模式研究[M].上海:华东师范大学出版社,2015:12.

[6]董鸣燕.英国职业人员分类与高层次应用技术型人才培养体系[J].世界教育信息,2015(24):17-21.

[7]戴少娟.二战后英国高等职业教育改革与发展研究[D].福州:福建师范大学,2016.

[8]孙文营.论科学发展观中的哲学精神[J].泰山学院学报,2004(5):1-6.

[9]石伟平,臧志军,李鹏.中国职业教育发展报告.[M].上海:华东师范大学出版社,2019.

[10]买琳燕.欧洲高职院校治理结构的演变、要素和特征——以英国、芬兰和德国为例[J].职业技术教育,2019(34):73-79.

[11]朱芝洲,蔡文兰,李静.类型教育视角下高职院校的“学术漂移”及治理——基于组织同形理论视角[J].职教论坛,2019(7):6-11.

[12]严宇,曹淑江.我国大学组织办学趋同现象分析——基于新制度学派视角[J].现代管理科学,2016(4):9-11.

[13]郭剑雄.制度学派视域的社区行政化剖析[J].云南农业大学学报(社会科学版),2007(1):143-146+156.

[14]于晓琪.都是“强制”一词惹的祸[N].民主与法制时报,2019-03-28(6).

[16]王笙年.《先进制造业美国领导力战略》的实施理念及启示[J].职业教育研究,2021(4):80-85.

[18]孟凡华.试办本科层次职业学校要坚守什么[J].职业技术教育,2020(30):1.

Abstract The establishment of undergraduate vocational education plays an important role in meeting the needs of social development, the construction of vocational education system itself, and the popularization of higher education. However, the phenomenon of academic drift will not only hinder the vigorous development of undergraduate vocational education, but also pose a threat to the multi-structure of higher education. Taking British Polytechnics as an example, the academic drift refers to the type of higher vocational education field at the university of exist beyond their characteristics and attributes to its development and close to change its goal orientation, academic change tendency of the university is a typical feature, and in the process of development, there are six drift forms: policy, institution, student, teacher, project and industry. Combined with organizational convergence theory, academic drift is affected by legitimacy mechanism, imitation, norm and compulsion. In order to avoid the trap of“academic drift”in the future development of vocational education in China, it is necessary to share values in the social level to prevent the induced effect of“drift”, improve the supporting system in the government level to establish the prevention mechanism of“drift”, and return to their own rationality in the level of colleges and universities to get away from the reality vortex of“drift”.

Key words bachelor of vocational education; academic drift; British polytechnics; organizational convergence; coping strategies

Author Tang Xihai, professor and deputy dean of College of Vocational and Technical Education of Nanning Normal University (Nanning 530001); Wang Yixuan, master student in Vocational and Technical Education College of Nanning Normal University