传播仪式观视阈下总台春晚海外社交媒体呈现

2022-05-10郑越何源

郑越 何源

【内容摘要】中央广播电视总台春节联欢晚会是我国重要的年俗文化仪式。本文从传播仪式观出发,通过对2022年总台春晚在海外社交媒体中的呈现进行梳理和分析,探寻新媒体环境下总台春晚仪式的特征、意义建构和变化趋势,为主流媒体凝聚社会共识、建设新媒体平台提供借鉴和参考路径。

【关键词】传播仪式观;总台春晚;跨文化传播;社交媒体

一、研究背景和方法

作为国家级的文化盛宴,中央广播电视总台春节联欢晚会(简称总台春晚)是全球华人在春节期间重要的媒介仪式。自1983年首次举办,总台春晚距今已经走过整整40个年头,被评为“全球观看人数最多的电视节目”,成为中华民族文化仪式的独特符号。据统计,2022年总台春晚的海内外观众总规模高达 12.96 亿,全球170多个国家和地区超过 650 家媒体对总台春晚进行了同步直播与报道,总台CGTN 多语种全平台发布的“春晚”相关报道全球累计阅读量达1.48亿次。由此可见,总台春晚的仪式意义已不仅仅限于辞旧迎新、提供陪伴、精神愉悦等方面,它逐步成为展示本国形象、凝聚社会共识的重要窗口,总台春晚“出海”逐渐成为跨文化传播与交流的重要途径。

过去十年里,社交媒体改变了人们的新闻获取方式。根据《2021年全球数字化概览报告》数据(2021年1月发布),全球约有42亿人(占比达53%)使用社交媒体。其中,Facebook、Twitter、YouTube和WhatsUp等是最受欢迎的社交平台。

对于中国主流媒体来说,海外社交媒体是不可忽视的国际交流平台。在这些平台上的信息输出直接影响着海外受众认知。因此,本文基于传播仪式观的视角,通过对YouTube平台上CGTN账号呈现的2022年总台春晚进行梳理分析,使用爬虫软件抓取海外观众在观看总台春晚直播过程中的实时评论进行话语分析,展现总台春晚海外传播的特征、意义建构和趋势,为总台春晚“出海”提出进一步的建议和对策。数据采集时间是2022年1月31日19:30至2月1日0:30。

二、传播仪式观视域下总台春晚在海外社交媒体的信息呈现特点

20世纪70年代,美国学者詹姆斯·凯瑞在吸收了芝加哥学派、英国文化研究学派相关观点以及杜威、英尼斯、格尔茨等学者思想的基础上,首次提出传播仪式观的概念。根据该理论,对于“传播”的概念可以有两种理解维度,即传播的传递观和传播的仪式观。其中,传播的仪式观强调共享信仰的表征,认为传播是一种以团体或共同体的身份把人们吸引到一起的神圣典礼,借此来建构并维系一个有意义、有秩序并且能够支配和容纳人类行为的文化世界。该理论的提出将文化视角引入传播学科,为传播学的研究和发展提供了另一重要思路。

总台春晚的呈现同样具有着强烈的仪式意味。在观看晚会节目的过程中,海内外受众从中获得了何种信息,引发了何种行为的转变很难具体论述,但是受众在观看晚会的过程中所获得的意义和情感却是共通的,尤其在总台春晚的海外传播中更是如此。笔者发现,总台春晚在海外社交媒体上的传播具有以下特点。

(一)仪式语境的再编码:多语种转译调试的海外媒体矩阵构建

“仪式”概念的内涵非常广泛,从语义学角度来说,仪式是指一系列正式的、具有可重复模式、表达共同价值意义和信念的活动。从这一观点可以看出,仪式中人们对共通语义空间的理解以及对文化信仰的追求是固定的。语言是文化意义和概念图的表征,是文化旅行的载体,在构建、传达话语体系的同时,其自身也成为维持、复制和巩固跨文化传播体系的主体。因此,要想将中国传统的春节习俗节目——总台春晚进行海外传播,其首要步骤是按照海外受众的语言语境对传播内容进行再次編码创作,以寻求共通的意义空间。

在2022年总台春晚的海外传播中,总台CGTN(中国国际电视台)为增进海外受众的语义理解,特别定制总台春晚海外版CGTN Super Night -2022 Spring Festival Special,即《CGTN超级夜看春晚》,并使用英语、西班牙语、法语、阿拉伯语、俄语五种语言将节目转译直播,以满足海外不同语种受众的观看需要。转译版本的节目通过相应账号的官方网站、YouTube、Facebook、Twitter以及央视网海外社交媒体矩阵等平台同步播出。日本国内最大的视频网站Niconico对2022年总台春晚进行了全程实时直播,使用日语进行真人同声传译,节目内容还同步配制了日文字幕。据统计,在Niconico平台上总台春晚直播的总观看量突破12.4万次,总台CGTN多语种全平台发布的“春晚”相关报道全球累计阅读量达1.48 亿次。这些数据均说明,克服语言障碍对海外受众春晚媒介仪式的参与具有重要意义。

在跨文化交流中,传播话语的调试不单单是指语言的翻译,更重要的是结合不同国家的语境和文化进行特色化、分众化传播,即结合海外受众所处的语境进行由传播者到翻译者再到受传者的二度编码和文化转译(如视觉、行为和场景)。在日本视频网站Niconico上,总台春晚的名称被改译为中国版“红白歌会”便是典型的例子。“红白歌会”是指由日本放送协会(NHK)在每年阳历新年前夜举办的代表日本最高水准的歌唱晚会,相当于日本人的春节晚会。因此,将总台春晚译为“中国红白歌会”更能为当地受众所接受。除此之外,在《CGTN超级夜看春晚》多语种改编节目中,同样体现出对异质文化的适应。例如,《CGTN超级夜看春晚》各语种频道在直播中均穿插有关当地企业组织、民众如何庆祝中国春节的视频短片,并邀请对应国家的驻华大使、相关领导人拍摄新春祝福短片,不同地区的受众在直播中看到与自己国家相关的地点、人物自然会感到更加亲切。在《CGTN超级夜看春晚》(俄语版)中,艺术家们使用俄罗斯特色乐器三角琴、古斯里琴、手风琴等演奏中国知名乐曲《春节序曲》;在《《CGTN超级夜看春晚》(阿拉伯语版)中,穿插的《团圆饭》歌曲MV有阿拉伯人出演。

总台春晚通过结合不同区域受众的解码语境,进行语言转换和文化适应的定制化传播,增强节目仪式的文化适应性,有效提升了总台春晚的海外传播效果。

(二)仪式符号系统搭建:以多重符号体系为主要呈现方式的文化表演

符号是文化和意义的表征,仪式符号的价值在于用可感知的形式表现抽象的意义。 仪式表现形式的实质其实是各种符号的相互作用,在各层次象征符号体系建构中,文化的意义和价值得以传递。正如美国学者詹姆斯·凯瑞对传播活动的定义“传播一种现实得以生产、维系、修正和转变的符号过程,研究传播就是为了考察各种有意义的符号形态被创造、理解和使用这一实实在在的社会过程”。总体而言,总台春晚的海外呈现同样是一组流动的传播符号组成的文化仪式,而各符号载体均围绕庆祝中国春节、传播中华文化、展示中国形象的主题意义构建。其中,视觉符号是最引人注目的表现形式。例如,《CGTN超级夜看春晚》(官方英语版)展示了重庆、北京、武汉、青岛四座城市的春节灯光秀,用绚烂灯光的视觉效果展示中国的繁荣昌盛。同时,各种中国传统文化的意象也频频呈现在节目中。在各语种版本的《CGTN超级夜看春晚》节目演播室中,随处可见春联、“福”字、爆竹、 灯笼、红包、剪纸、虎等中国年味元素,室内背景和布局是以代表新年的红色为主,部分频道还在节目中设置了“年夜饭”的场景将在场人员联结在一起。主持人和嘉宾所处的演播室、出现的唐人街等外景场所以及转播的春晚节目舞台,共同构成仪式的场景符号。直播中主持人用中国话传递具有春节特色的词汇如“新年快乐”和“红包”,介绍诸如“生龙活虎”“龙腾虎跃”等与“虎”有关的成语,同时加入各种中国歌曲,由此呈现出仪式的语言符号和听觉符号;直播现场写书法、学剪纸、包饺子、拆红包等动作构成了仪式中的行为符号;每场直播中除了设置主持人,还邀请来自对象国的嘉宾对中国文化和春节习俗进行访谈和交流,由此构成了仪式的人物符号。

根据瑞士学者索绪尔的结构主义语言观,语言符号系统的运行具有组合关系和聚合关系两种关系模式,即句段关系和联想关系。组合关系指符号直接的水平关系,代表符号的组合是按照有顺序的、具有单一线性方向的横向排列,聚合关系指符号间的相关联想,代表符号组合的无序性、可置换性的纵向排列。在总台春晚的海外转译中,各类符号的组合排列同样体现出组合关系和聚合关系。例如直播中总台各频道按照原节目单顺序对表演进行实时转播,此为组合关系;除了难以被国外受众理解的相声、小品等语言类节目,在转播中各频道穿插各种其他类型的介绍解说,例如记者对总台春晚后台的新闻报道、中国生肖文化相关知识科普、中国城市形象和美食文化展示、2021年中国的热点事件等,此为聚合关系。这种纵向和横向相结合的组合方式串起各种碎片化符号和意象,共同构建了总台春晚的盛大仪式,海外受众在多重象征符号中完成对文化的体验和价值的共享。

(三)仪式的“共同在场”:跨国界交流的公共文化空间

人员在场是完成仪式的另一重要要素。在传统仪式中,各参与人员只有来到共同的仪式空间,按照仪式规则完成一致的动作,才算圆满完成仪式活动,信仰和价值观中共通的部分才能得以强化。在总台春晚海外直播这一媒介仪式中,仪式在场要素的完成,更多地体现为跨文化交流、去区域化的虚拟在场。

总体而言,总台春晚海外版呈现出三种在场方式。节目中,主持人和来自各个国家的应邀嘉宾围坐在一起进行跨文化交流,点评总台春晚的节目,讨论中国的传统文化,此为身体的现场在场。在直播过程中,来自世界各个国家的观众都可以在YouTube、Facebook等社交媒体平台针对节目内容实时发布评论,齐聚春晚直播这一媒介仪式空间,实现跨越空间的共时性虚拟在场。在演出结束后,其他海外受众可以随时对节目内容的剪辑版进行评论、参与#Spring Festival Gala#等话题的讨论,实现打破时间限制的历时性虚拟在场。正如美国知名学者卡斯特“流动的空间”理论所言,“流动的空间”是现代网络社会的空间特征。网络空间是一个极其开放的结构体系,能够无限地扩展和延伸,并通过改变生活、空间、时间的物质基础,构建一个流动的空间和无限的时间。来自不同地区、不同时间的人们共同聚集在《CGTN超级夜看春晚》这一节目的现场仪式和虚拟仪式中,构筑总台春晚“出海”的“流动的空间”。

法国哲学家亨利·列斐伏尔曾提出“空间生产”的概念,他强调空间不仅是社会的产品,其本身也是一种生产方式。不论是仪式的现场空间还是虚拟空间,参与人员均围绕有关中国传统文化、春节习俗、春晚节目等内容进行讨论,在仪式中完成对仪式主题的共同想象。因此,仪式空间也在不断地拓宽、延展中,逐渐上升为一场全球受众跨区域、跨国界交流的公共文化空间。

三、总台春晚在海外社交媒体中的意义建构

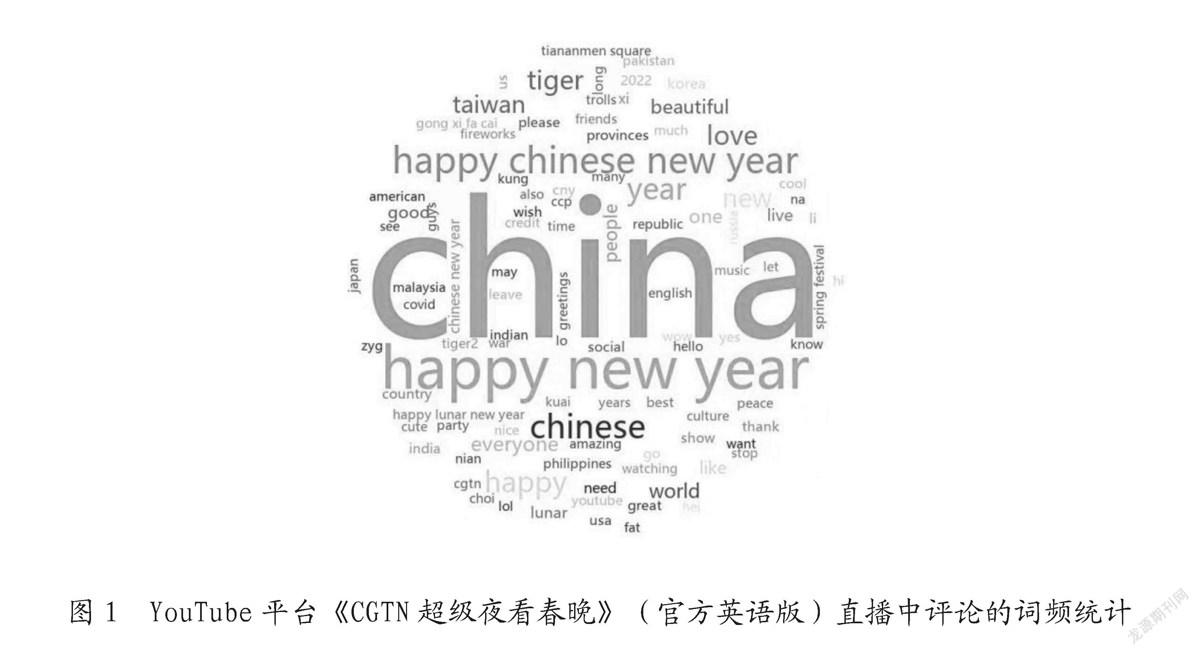

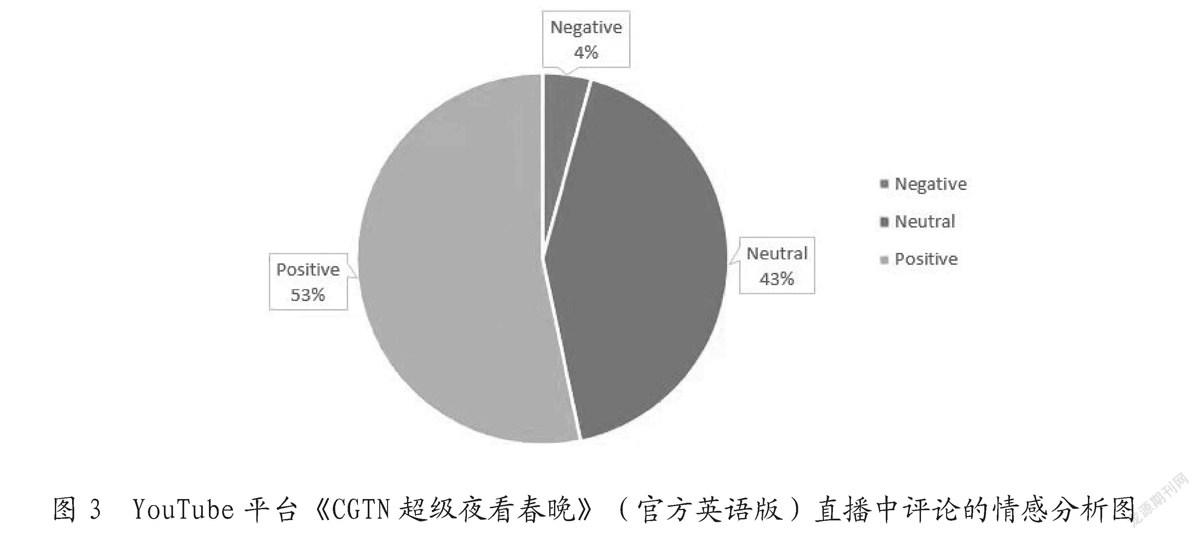

文化的沉浸、意义的传达和价值的共享是仪式展演的最终目的。符号化的表现方式和共享意义共同构成了仪式。本文利用python爬虫软件,对视频网站YouTube中CGTN官方账号在除夕夜当晚直播的《CGTN超级夜看春晚》(官方英语版)实时评论进行抓取,并对评论内容进行词频统计,进而分析总台春晚在海外社交媒体中的意义建构情况。在近5个小时的直播中,共抓取用户评论6437条。其中,因为该版本面向以英语为母语的海外受众,因此特剔除所有非英文评论,并对无关内容、残缺评论、没有意义的英文乱码等数据进行清洗,共获得4106条评论数据,并对清洗后的评论数据进行词频统计,得到如图1所示的“词频统计图”、图2所示的“语义网络分析图”以及图3所示的情感分析图,本文以此评论数据为基础,对《CGTN超级夜看春晚》(官方英语版)的意义建构进行分析。

(一)内涵:凝聚共识与全球共同体的构建

根据实时评论的词频统计显示,出现频率排在前列的词语为China、Happy New Year、Happy Chinese New Year、love、beautiful等,这说明大部分海外受众在观看总臺春晚的过程中,均能较好地接受直播中仪式的文化熏陶,共享相同的意义空间,达成共同的观点。

根据美国学者詹姆斯·凯瑞的观点,仪式具有召唤聚集的功能,能够把信仰与观念大体相似的个体集合在一起,符号的象征性也会在仪式活动中不断被强化,成为建构共同体意识的文化基底。在总台春晚的海外传播中,来自不同国家、地区的受众虽然在价值观、思维方式、文化等方面存在诸多差异,但是人们对新年的期盼和祝福、对美的欣赏、对多元文化的体验以及对人类普适价值观的追求却是相同的。在这些基底的作用下,“共识”通过这场国际“媒介仪式”得以形成。

美国学者彼得斯在《交流的无奈》中曾提出“撒播”的概念,即强调传播的过程实质不在于实现对人的劝服功能,最重要的是人们彼此参与和共享共通的意义,享受“手拉手”的过程。在海外受众的实时评论中,人们在表达新年快乐、祝福问候等话语时,往往会在话语的最后加上自己所在的区域,例如“Happy New Year from Singapore”“Happy New Year from Australia”“Love from Switzerland”“Greetings from Greece”等。海外受众此举的目的是通过突出所在地的方式体现自己的在场,用共通的仪式话语符号进行相互联结,感受彼此存在。来自世界各国的观众通过“春晚”仪式这一纽带形成意义共通体、情感共同体和交往共同体,世界也在一个个国家地名的刷屏中被连接成全球共同体。

(二)隐喻:国家形象的自主建构和话语主动引导

国家形象是一个国家对自己以及其他处在国际互动体系中的国家的总体性看法。国家形象的建构有他塑和自塑两种方式。他塑指通过他国的评价、描述了解本国的国家形象;自塑则指国家主体通过各种方式主动对自身形象进行建构。

总台春晚“出海”就是自主建构国家形象的重要途径,其对于国家形象的展示主要采取话语议程主动设置的方式。例如,《CGTN超级夜看春晚》(官方英语版)中,插播了一条2021年我国“云南野生大象迁徙”的新闻事件。这条新闻通过“视频+字幕解说”的方式,展示了中国政府在这一事件中积极稳妥的处置措施和为野生象群保护所作出的努力;随后该节目将视线延伸至我国对国家一级保护动物华南虎、熊猫的繁殖培育所做的努力,同样通过“视频+字幕解说”的方式展现了我国在维护生物多样性方面的成绩,赢得了海外受众的点赞和好评。在播放该类视频时,实时评论里大部分均为“good”等词语或者表示点赞的“大拇指”等互动表情。这一系列视频通过围绕生态环境保护的全球性重要议题,跨越各国文化、语态差异,展现出文明友善、与自然和谐相处的大国形象。除此之外,还有围绕“神舟十三号成功发射”“2022北京冬奥会”等事件的解说及报道。在评论的情感分析中,我们可以发现积极类的情感占比为54%,超出半数以上,这说明大部分海外受众在观看晚会过程中表现出认可、积极的态度。通过对相关话题的主动设置,我国在春晚的对外传播中得以展示综合国力,自主建构国家形象,把握话语权。

(三)价值:文化输出与文化记忆的互通互融

诗的形式、仪式展演以及集体参与是构建文化记忆的三重维度,而文化记忆的首要组织形式便是仪式,仪式的展演在时间和空间上保证了群体的聚合性。在总台春晚的舞台中,我国各种传统文化元素的运用,民族意象的展示,以及主持人对其中文化内涵的解说,使我国主流价值观和丰富多彩的文化在这场璀璨多姿的春晚中悄然浸入海外受众的记忆中。

在《CGTN超级夜看春晚》的英语、西班牙语、法语、阿拉伯语、俄语五种语言版本解说中,每个版本在直播中均插入对中国独特文化的介绍,例如在《CGTN超级夜看春晚》(西班牙语版)中,以“虎年说虎”为话题用西班牙语介绍了与“虎”有关的中国成语和中国“四象学说”;在《CGTN超级夜看春晚》(阿拉伯语版)中,以拍摄主持人游览北京、苏州等的VLOG短片,向海外受众展示老北京特色小吃、苏州皇家园林等丰富多彩的城市文化。在评论的词频统计中,除了表示新春祝福和问候的话语之外,出现频率较高的词语还包括“beautiful”“wow”“cool”“amazing”等表示对中国文化赞叹和欣赏的词汇。在YouTube上以“Spring Festival Gala”为关键词进行搜索,按照播放量排序后同样可以发现,相对来说最受海外受众欢迎的节目内容大部分与“Operas”“Wushu” “Performance” “martial arts” “Dragon and lion dance”等有关,即海外人民对中国特有的传统文化如武术、戏曲、太极拳、传统舞蹈等更感兴趣。例如,在YouTube上“CCTV春晚”账号对2022年总台春晚节目《只此青绿》的剪辑视频中,一名网友评论说:“China's culture is really profound, I like this too much .”(中国文化博大精深,我非常喜欢)。这充分说明,文化的展演对海外受众了解中国、认同中国具有重要意义。

四、思考与建议

作为我国特有的文化节目,总台春晚的海外传播不论是促进我国跨文化交流还是展示良好的国家形象都具有重要意义。但从整体传播力度来看,其国际影响力仍有提高的空间,本文提出以下建议,以期更好提升总台春晚在海外受众中的有效传播。

(一)重视互动,加强“文化间性”的培养

“文化间性”是指一种文化与另一种文化际遇互动时所显现的关联性,它以承认差异、尊重他者为前提,以文化对话为根本,通过沟通达成共识。全球化语境下,尤其强调异质文化间的对话交流、互动传播,避免国际传播中自说自话的现象。《CGTN超级夜看春晚》节目设置中最能体现“文化间性”的地方在于,各语言版本中均设置了主持人与来自其他国家的嘉宾交流、探讨中国春节的环节,相当于一场线上跨文化访谈。但是,整体上来看其对春晚节目和受众的互动,即传播者和受传者之间的交流渠道相对缺乏。在总台春晚中,通过现场发红包、抽奖、新春小游戏等方式与观众互动,观众反响热烈。在总台春晚海外版本中,也可以采取面向海外受众发红包、有奖竞猜、话题讨论等互动方式,使海外观众在线上互动中感受中国的年味,增強仪式体验,从而进一步加强文化对话和文化主体的间性。

(二)调试话语表达形态,寻找文化符号的最优输出

加拿大学者霍斯金斯等认为,任何文化产品的内容都源于某种文化,也因此对于那些对某种文化比较熟悉的受众而言具有很大的吸引力,而对那些不熟悉此种文化的人来说,其吸引力则会大大降低,即会产生文化折扣现。②在跨文化语境下,由于传受双方意识形态、文化、价值观等方面的差异,受传者会结合本国文化的语境对内容进行解码理解。因此,国家传播主体应积极进行话语表达调试,采用符合他国受众喜好的方式进行文化输出。

因此,在跨文化传播中首先可以用人类共通的价值观作为传播主题,例如对人间大爱的追求,世界和平的渴望,建设更美好社会的愿景等。通过对全球性话题的关注,进而引起海外受众的集体共情,增强国际影响力。其次,可以积极寻求跨文化传播中的“文化公约数”,减少跨文化传播中的文化偏向。例如,在《CGTN超级夜看春晚》(法语版)中,主持人和嘉宾以《两只老虎》这首两国观众耳熟能详的儿歌做为中法文化的联结点,这首歌原本改编自法国一首同曲调的歌曲Frère Jaques,节目中通过现场演唱原版和改编版两首歌曲的方式,让受众感受中法文化的碰撞和融合,进一步增强不同文化之间的交流和认同。