透过创作背景看徐悲鸿绘画语言里的柔软与力量

2022-05-03胡东辉

胡东辉

艺术家进行创作的过程,也是表达其个人情绪的过程,而作品正是其情感寄托的直接产物。艺术家从生活中获取创作灵感,再依据自身的主观情感进行艺术加工,绘画语言就是为了展现这种情感而使用的材料和技法媒介。

徐悲鸿作为中国现代美术事业的奠基者之一,亦是杰出的艺术家、教育家和收藏家。他自幼研习水墨画,留法归来后坚持中国美术的现实主义道路,其作品成为“古为今用,洋为中用”的典范。作为一名中国人,徐悲鸿心系国难,在抗日战争期间奔走出力,用一个艺术家的方式,传达着爱国之情。就是这样一个心怀大义之人,在生活中也有感性多情的一面,一句“独自沉沉味苦心”便将似水的柔情表现得淋漓尽致。本文将以徐悲鸿不同时期的几幅代表性油画为例,分析其作品里的情感流动与表现在作品中的柔软或力量。

一、《箫声》

1924年,国内政局动荡,政府的留学官费持续中断,徐悲鸿与夫人蒋碧薇租住在巴黎凯旋门附近一栋楼房的顶层,玻璃屋顶常因暴风雨而破损,生活困顿,举步维艰。然而在这样艰苦的环境下,徐悲鸿却还能够佳作频出。《远闻》《抚猫人像》《琴课》《凭桌》《睡》《箫声》等杰作全部于1924至1926年间所绘,其中不乏《奴隶与狮》这样巨幅主题性绘画作品。

以1926年的《箫声》为例,这是一幅以西方油画手法来演绎中国写意的经典之作。全画高80厘米,宽39厘米,画中人侧坐于左侧,轻低头,微抬目,款款吹奏,略带忧伤。主体均为暗色调,映射他们生活的窘迫和当时国内时局不定、民心不稳,绘画界又受画商影响,欧洲抽象现代派艺术的形式主义盛行而自己又无力改变的无奈。右侧远处有朦胧的枯木,与左侧的人物在画面中构成平衡。绘画技法虽然运用了西方古典油画的罩染法,而背景和亮部的大塊刮刀笔触以及枯木上部淋漓的油彩营造出了中国画写意中纵笔挥洒、墨彩飞扬的效果。《箫声》用素描的手法绘制初稿,后根据素描稿进行再创作,画面右下方落有“悲鸿丙寅冬”五字。画面整体极具东方韵味,静逸淡雅。为避免过于沉静,人物右侧的远方以两只白色飞鸟作为点缀,翱翔于缥缈的背景之中。画面静而不寂,润而不腻,恰到好处。

在这样宁静又带着淡淡伤感的幽暗里,人物眼中的光亮尤为突出,这亮光是蒋碧薇的,亦是徐悲鸿的。1917年,出身书香门第的大家闺秀蒋棠珍追随才华横溢的徐悲鸿,决绝地放弃一切。徐悲鸿为她改名为蒋碧薇,他们一起私奔到日本,后又远赴欧洲,度过了两人生活最窘迫而精神最富足的一段时光。这段时间的生活场景画当中,蒋碧薇成了绝对的主角。被爱滋养的蒋碧薇,像海棠一样舒展开枝叶,激发着徐悲鸿无尽的创作灵感。《箫声》以写实主义为根基,显然也受到当时流行的印象派主题理想化特征的影响,柔情与诗意溢出画外。

二、《田横五百士》

1927年徐悲鸿回国时,正值日本出兵青岛,蒋介石在上海发动四一二反革命政变,另立南京国民政府。许多文化界名流投靠国民党,丧失爱国者应有的气节。为激发国人“富贵不能淫,威武不能屈”的高昂斗志,徐悲鸿开始创作《田横五百士》。

该油画收藏于北京徐悲鸿纪念馆,高197厘米,宽349厘米,取材于《史记·田儋列传》。作品描绘农民起义领袖田横在刘邦称帝后,将到洛阳接受招安,他手下忠心的500名门客为他送行的情景。画面布局稳定,人物水平排列,五百士与田横对向而立,众多形形色色的人物与后方平直的海岸线连贯成一个整体。田横在画面右侧,身穿红色长袍,拱手辞行,彰显了热血英雄的力拔山兮气盖世。徐悲鸿对田横的服饰作了精心描绘,用极尽细腻的小笔触绘制大面积的深红色部分,用爽利的大笔触绘制顺光的亮红色部分,腰带和领口用稍厚重的冷白色,最外侧的领口袖口甚至几乎用了纯白,强烈的对比色在画面中显得格外醒目,象征人物清高的品质,是田横内在性格的外在表现。头顶有广阔的蓝天浓云,映射视死如归的精神。人群上方,大块的重黑色向左延伸至画外,暗示悲剧的结局。像17世纪法国古典主义绘画奠基人尼古拉斯·普桑的用色一样,画面运用大块的红黄蓝原色,显得统一、和谐、肃穆,并充满英雄主义的风骨与激励人心的力量。

画中每一个人物都以真实人物为原型,中间黄衣白裤的年轻人就是徐悲鸿以自己为原型创作的青年形象,蹲坐右侧的绿衣女子和女童原型则是他的妻子和女儿。

这一时期,徐悲鸿关心家人的时间越来越少,因人生观和价值观的差异,他与妻子的感情也出现裂痕,而国家苦难却时刻牵动着他的心。蒋碧薇曾回忆:“1928年开始,悲鸿除了去中大教课外,全力创作取材于《史记》田横故事的大幅油画《田横五百士》。”徐悲鸿的女儿徐静斐也回忆:“父亲作此画时,正是日寇入侵,蒋介石妥协不抵抗,许多人媚敌求荣之时,父亲意在通过田横故事,歌颂宁死不屈的精神,歌颂中国人民自古以来所尊崇的‘富贵不能淫,威武不能屈’的品质,以激励广大人民抗击日寇。”《田横五百士》于1930年绘制完成。

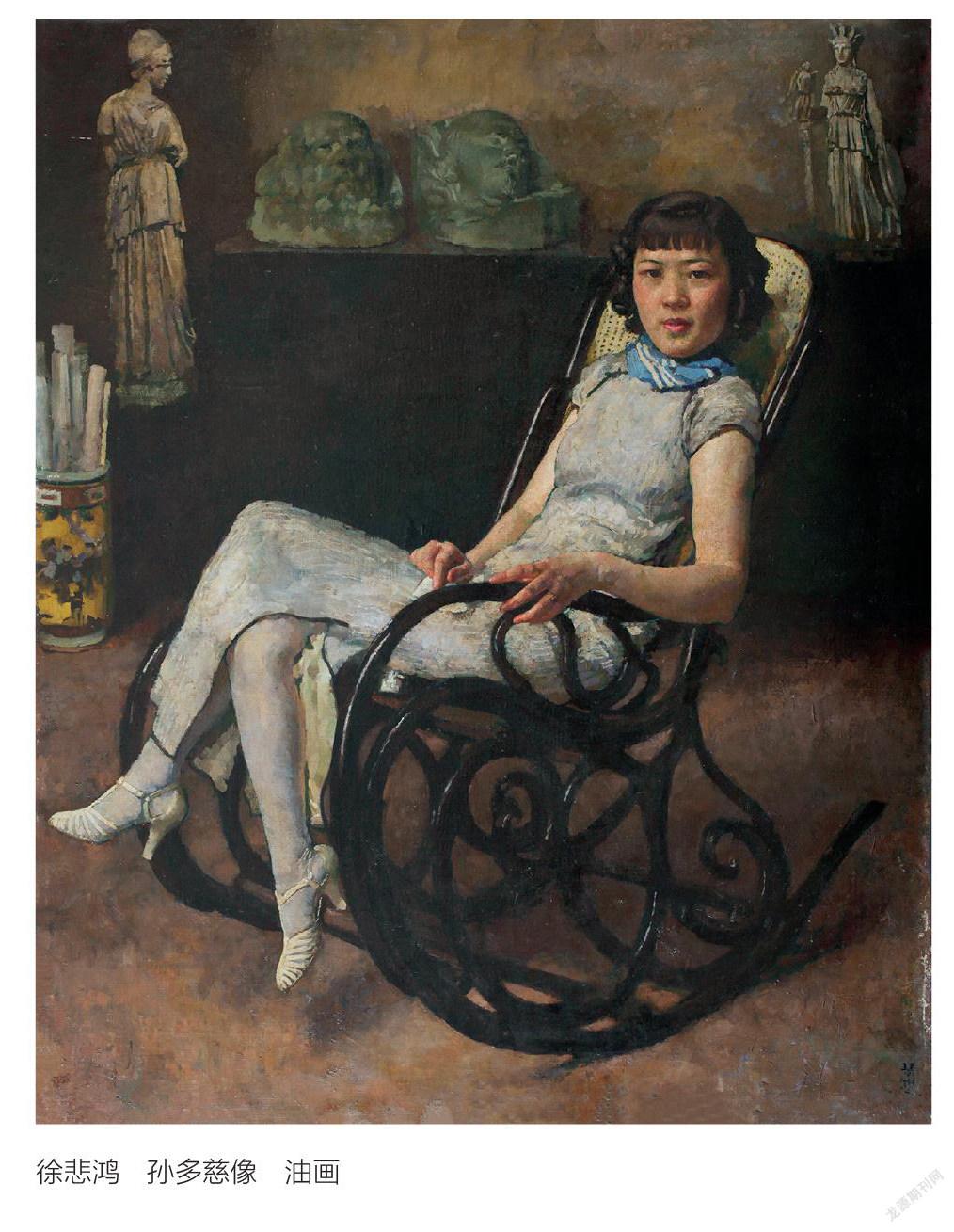

三、《孙多慈像》

1936年,徐悲鸿与友人于上海组织“默社”,并忙于筹备广西“桂林美术学院”,忙碌之余仍勤勉作画,这一年绘制的布面油画《孙多慈像》也收藏在北京徐悲鸿纪念馆中。

作品高132厘米,宽107厘米。人物平衡居中靠坐于摇椅上,左侧背景里可见装着画卷的瓷篓,桌面上放置着1934年徐悲鸿在莫斯科和列宁格勒举行画展时,梅尔库洛夫赠予他的列宁和托尔斯泰面模,这是徐悲鸿十分喜爱的珍品。整个画面呈淡雅的暗色调,后方高桌接近黑色的正面,刚好将人相衬托得通体亮色。画中,徐悲鸿少有的将细腻笔触从主体人物一路用到背景景物之中,尤其是人物的白色旗袍,按照结构转折的变化,将颜料冷暖交叠,一笔一笔极度细致地按秩序摆放。人物背光的暗色部分,也并没有用偏冷的重色,而是填入了一片明亮的暖黄。

这段时期,徐悲鸿与蒋碧薇基本决裂,“吾人之结合,全凭于爱,今爱已无存,相处亦不可能”,个人情感问题剪不断,理还乱。画中人就是“荒寒剩有台城路,水月双清万古情”的女主角孙多慈。一边是破碎的家和渐行渐远的妻子,一边是如水一样清新的豆蔻年华的爱人,从画家细腻的画作中就已经看到心之所属。心之所属,笔之所向,画面中的人像,更像暗夜里一束柔润的光。

四、《愚公移山》

1937年,“七七事变”揭开了全国抗日战争的序幕。徐悲鸿用自己的画笔全身心投入到抗日救国的斗争中,开始着手创作《愚公移山》,1940年完成中国画创作,之后又绘制了同题材油画。

油画作品高210厘米,宽460厘米,藏于北京徐悲鸿纪念馆。画中主体人物顶天立地,仿佛要冲破画面,构图极具由内而外的张力。因为是在印度讲学期间完成的画作,所以劳动的人物写生源自印度劳动人民。为表现人物劳动时爆发出的力量感与动感,作者并不拘泥于模特的外在形象,而是着重于对肌肉与骨骼动态结构的刻画,每个人物形体关节处明暗交接的部分,都是重点刻画的部分。徐悲鸿的油画吸收了欧洲古典主义的用色特点,色彩淡雅,少用跳脫的亮色。《愚公移山》依然使用灰色颜料在亚麻布上打底,笔法既运用了中国画中的“写”,表现人物汗水溢出皮肤的光亮细腻效果,又运用了西方绘画中的“摆”,表现肌肉用力时青筋爆出的效果。画中人类挑战自然世界的力量跃然纸上。

1939年《新民报》刊载徐悲鸿的《西江漂流日记》中,讲述了徐悲鸿在西江目睹手无寸铁的民众面对敌人毫不畏惧,深深感动于这种无畏的精神并要将这种精神化为信念,在社会中引起共鸣。徐悲鸿在创作《愚公移山》的同时,也马不停蹄地在印度各地举办画展,筹集卖画所得资金支援抗战,践行着“愚公移山”精神。

五、《徐夫人像》

作品高67厘米,宽54厘米,现藏于北京徐悲鸿纪念馆。人物半身几乎占满了整个画面,夫人廖静文着蓝紫色传统样式长衣,坐在暖黄色沙发里,手拿紫红色布包,略施粉黛,若有所思。背景是深色中式格子窗和新绿色玉兰叶,以及吐艳的数点梅花,一派生机盎然。除了布包和头发的高光外,徐悲鸿在描绘人物时没有使用鲜明的对比色和棱角分明的直线条,而是采用比较柔和的用色用笔。画面色调偏暖,各种传统元素穿插其中,整体呈现温暖和谐之感。

1946年,徐悲鸿与廖静文结婚,漂泊半生的感情找到归宿。在此期间,徐悲鸿任北平艺专的校长,他积极创作,培养人才,全力投身振兴中华艺坛的事业中,身后有稳定的家庭和聪慧贤良的妻子。从画面可以看出,夫人廖静文完全符合徐悲鸿理想中传统妻子的形象:安静、内敛、贤惠、温婉。在这样一种稳定的生活状态里,画家于1947年创作了《徐夫人像》。

徐悲鸿,不仅仅只有艺术家、教育家、现代绘画改革的开拓者等头衔,亦有热血和柔情。这些或粗或细或浓或淡高低起伏的情绪线条,是艺术家情感流动的韵律,更是艺术家生命的韵律。

(作者单位:中国青年出版社)

责任编辑:宋建华