新见杨维桢晚年墨迹《壶月轩记》析疑

2022-05-03顾工

顾工

杨维桢(1297—1370)是元末具有特殊风格、重大影响的文学家和书法家。他的传世墨迹总量不多,大部分已经进入世界各地的博物馆,近二三十年来公开拍卖的杨氏真迹唯《橘洲燕集诗轴》《元夕与妇饮》《赠装潢萧生显序》三件而已。2021年6月,由日本回流的杨维桢《壶月轩记》在保利春拍露面,成交价刷新了杨维桢作品的纪录,同时也引起了一些质疑。本文就大家关心的几方面问题作一讨论。

一、中日名家遞藏

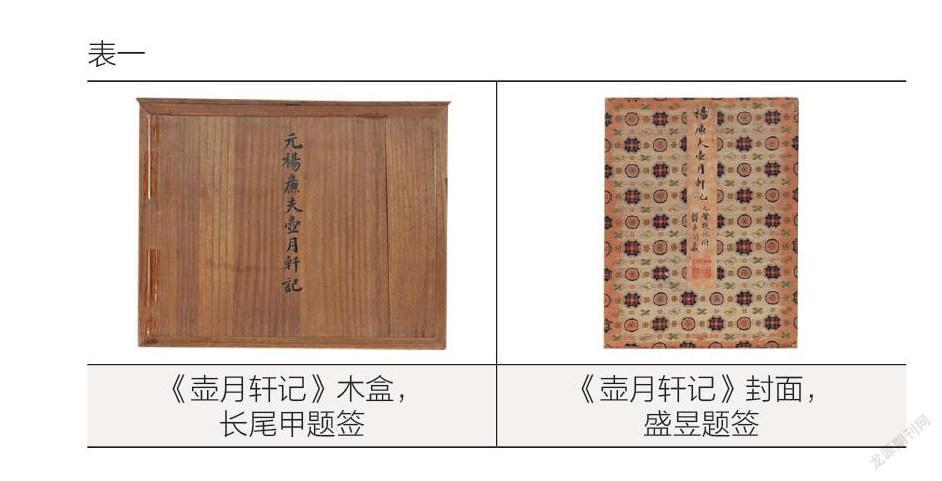

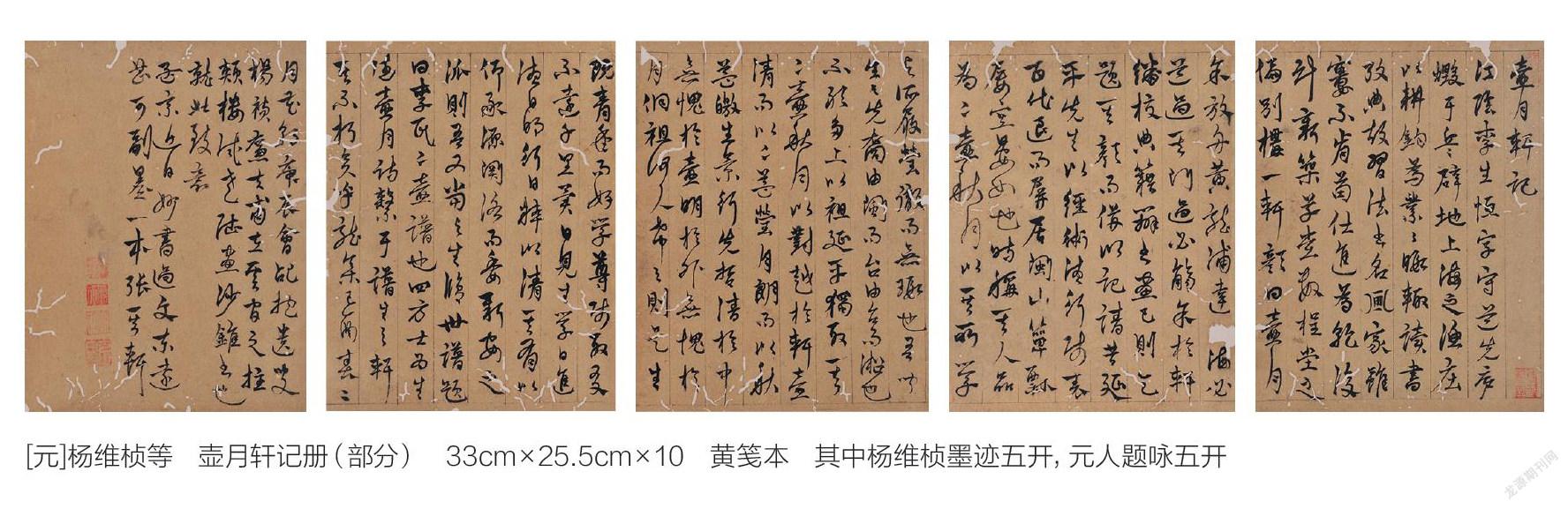

《壶月轩记》册页共十开,黄笺本,其中杨维桢墨迹五开,元人题咏五开,每开纵33厘米,横25.5厘米。册页封面有清人盛昱题签:“杨廉夫壶月轩记。元贤题咏附,郁华阁藏。”〔1〕郁华阁为清宗室文人、晚清著名藏书家盛昱(1850—1899)的斋号。锦套上钤盖日本著名书画收藏家、澄怀堂主人山本悌二郎(1870—1937)印章五方:“二峰宝此过于明珠骏马”“二峰宝笈”“香雪书屋书画印”“二峰平生心赏”“二峰鉴藏法书名画之印”。外配有木盒,盒盖上是日本近代著名汉学家长尾甲(1864—1942)题签“元杨廉夫壶月轩记”。以上题字和钤印揭示了这件作品在近代的流传过程。(表一)

在《壶月轩记》册尾,有近代著名学者罗振玉(1866—1940)两段长跋。罗振玉曾在伪满政府任职,政治上有污点,但其学术贡献是得到公认的。他收藏极富,《贞松堂藏书画目》著录藏品中,就有杨维桢两件墨迹:《如心堂记》和《橘州燕集诗轴》。此外,《张氏通波阡表》也是罗振玉旧藏(卷后有“罗振玉印”“雪堂珍秘”二印),故他对铁崖书法甚为熟悉,有足够的鉴别力。题跋第一段记载了该册页曾由清末藏书家盛昱收藏、后来流入日本的经过。第二段跋文中评论“铁史书如出海珊瑚,悬崖霜柏,光莹四照,柯干峭拔”,绝对是鹤立鸡群的存在。罗振玉跋于宣统丙辰(1916),《壶月轩记》已在日本收藏家山本悌二郎手中。该册页曾于20世纪20年代在日本公开展出。日本书法家西川宁回忆:“大正(1912—1926)末年,我的学生时代末期,《大东美术》举办的元朝书画展览会在上野的美术学校俱乐部开展。我在那里看到了《壶月轩记》。”〔2〕

山本悌二郎去世之后,《壶月轩记》并没有进入他创始的澄怀堂美术馆,而辗转为日本书法家青山杉雨(1912—1993)所得。中国台湾篆刻家王壮为的篆刻集中收录了1975年刻“白云堂”印,边款云:“青山杉雨先生近得杨铁崖壶月轩记真迹,喜以名斋,属为刻此。壮为,乙卯。”〔3〕为什么刻“白云堂”印?只因《壶月轩记》末尾钤盖“九山白云”,表明杨维桢生活于九峰三泖的松江。除此之外,青山杉雨还收藏了一件杨维桢重要墨迹《张氏通波阡表》,并刻“获廉斋”(杨维桢字廉夫)印钤盖其上,后来捐赠给东京国立博物馆。

可见,杨维桢《壶月轩记》从盛昱到山本悌二郎,再到青山杉雨的流传经过是清楚的,而且有长尾甲、罗振玉两位大学者的加持,从无异议。这件作品最早刊印于日本《书道全集》第19卷(平凡社,1932),以当年的黑白图片与册页现状对比,发现虫蛀痕迹几乎没有增加,这一百年来的保存状况非常之好。至于作品上缺少明代和清代前中期的收藏印鉴,这在古代书画收藏中是常见的现象,很多收藏者无意在藏品上通过钤印、题字等方式留下痕迹。

二、铁崖最晚期书法

杨维桢字廉夫,号铁崖山人、铁笛道人、抱遗叟、东维子等,绍兴诸暨人。他是二甲进士出身,这在元代汉人知识分子中间实属稀有。但因性格耿介、为民请命而得罪上司,仕途三起三落,六十岁后授江西等处儒学提举,以兵乱不赴,于至正十九年(1359)移居松江(今上海市),直至明洪武三年(1370)去世。他晚年寓居松江的十一年,是他书法艺术的成熟期和高峰期。他存世书迹中近八成是书于松江的。

根据笔者持续十几年对杨维桢的研究,以及目鉴过许多铁崖真迹的经验,加之在拍卖预展现场反复观察了《壶月轩记》的书法细节以及纸、墨、印泥特点,判断此件为真迹无疑。

《壶月轩记》自署书于“己酉春二月花朝”,即明洪武二年(1369)二月十五日,比同年所书《梦游海棠城记卷》(天津博物馆藏)还要晚一个月。虽然是去世前一年之作,但《壶月轩记》的线条弹性十足,神采焕发,毫无衰颓之象。这是因为,古稀之年的杨维桢身体一直较好。宋濂说他“晚年益旷达,筑玄圃蓬台于松江之上,无日无宾,亦无日不沈醉。当酒酣耳热,呼侍儿出,歌《白雪》之辞,君自倚凤琶和之”〔4〕。这种生活状态说明杨维桢绝非一位身体羸弱的老人。

查洪武二年(1369)杨维桢的行踪:正月十二日,率弟子访张麒三味轩;春,赴常熟访虞伯源;八月,书《画沙锥赠陆颖贵笔师序》;十二月,应召赴金陵修礼乐书。这些频繁外出活动也能证明他的健康状况。至于次年(1370)五月,杨维桢因肺疾去世,与他修书积劳成疾,没有得到及时医治有关。

杨维桢的书法,早年学赵孟頫,后来学欧阳询和章草,逐渐形成了恣肆张扬的独特面貌,在中国书法风格史上具有重要地位。中国艺术自古就有抒情写意的传统。杨维桢发扬了这一传统,成为元代后期书风变革的关键人物。他的文艺观念深受元代复古思潮的影响,在“宗唐复古”的旗帜之下,于诗歌独推“诗鬼”李贺的瑰奇险怪的审美。铁雅诗风、铁崖书风,风格鲜明,意象独具,其实殊途同归,都是他个人情性的外化。其书法具有强烈的自我表现和感染力,在元末书坛堪称大家。

在书体形式上,杨维桢把章草笔法融入行草书,形成了诸体杂糅、奇姿异态的崭新风貌,开创了“破体”章草的先例。杨维桢晚年作品有很多章草元素,但没有一件是纯粹的章草,大多是章草与行、草字形混用。章草在全篇中所占比例不等,有时达到五成以上,有时仅占一二成。章草的特点是字字独立,笔短意长,具有隶书的波磔笔法。如果上下字牵连,就是行书和今草的写法了。铁崖章草大多字字独立,同时也会出现上下二字的牵连,偶有三个字的牵连。这一现象在《壶月轩记》中表现明显,行书、章草混杂,长线条的运用和较大的提按变化,令他的章草书呈现出一种奇特的个人面貌。杨维桢身边的晚辈,如宋克、杨基的书法,都受到他这方面的影响。81CB8A0A-35CA-4DCA-98CF-F82A27509242

以章草与行、草杂糅运用,杨维桢并不是突发奇想,而是有其历史根据。这个根据来自王羲之书法和唐人的“破体”理论。王羲之尺牍墨迹大多是楷、行、草三体杂糅,当时书体界限还没有后世那么分明,王羲之是依据已经成熟的楷书、草书来构建行书的技法规范。元人陆友说:“赵子昂学士尝以皇象章草与王右军参考,十得八九。盖右军草书,本出于此。”〔5〕赵孟頫认为王羲之草书来源于章草,二者有着天然的血缘关系,自然也不存在明显的鸿沟。杨维桢中年以前的书法以楷书、行书为主,晚年涉足今草和章草,那么他取法章草以后,很自然地就把章草与行、草融合起来。

很多人说杨维桢书法是粗头乱服,其实这是对其小笔写大字的印象。杨维桢的大字作品并不多,仅《溪头流水诗轴》《橘洲燕集诗轴》《题邹复雷春消息图卷》《真镜庵募缘疏卷》寥寥数件而已。而铁崖墨迹中占比更多的小字书法,点画功夫极为到位,无一字不精妙,无一字不生动。《壶月轩记》作为杨维桢最晚期的小字作品,使用特制的“画沙锥”毛笔,写在画好的乌丝栏中,下笔爽健从容,动静之间转换裕如,各个细节都体现了作者的精心、用意。用笔的自由挥洒或者刻意描摹,表现在线条质感上是截然不同的。《壶月轩记》是真迹而不是摹本,它展现了杨维桢对于书法的理解,不仅仅是笔墨技法的了得,更重要的是见其才,见其学,静穆古雅,矫健如龙,动静之间令观者目眩神驰—这也正是杨维桢诗心文胆之所在。

三、墨迹与文集的差异

《壶月轩记》是杨维桢为青年儒生李恒作,先后著录于《杨铁崖文集全录》、《(弘治)上海志》、山本悌二郎《澄怀堂书画目录》、张珩《木雁斋书画鉴赏笔记》等。《杨铁崖文集全录》(清抄本)、《(弘治)上海志》所载《壶月轩记》,字句与墨迹本差异较多,对比如表二。

可以看到,《壶月轩记》墨迹本与《全集》本细节差异较多,《上海志》本与《全集》本几乎完全一致,且《上海志》本缺录后半部分,故《全集》本应当是《上海志》本的母本。虽然国家图书馆所藏《杨铁崖文集全录》为清抄本,但其底本必是明代的版本,并早于编修《上海志》的明代中期弘治年间。三种文本的先后顺序应当为:墨迹—文集—方志。

墨迹本与《全集》本的文字差异怎么解释呢?笔者试用杨维桢另一篇文章来说明。

《图绘宝鉴》是元代夏文彦(字士良)的一部绘画史传著作,有杨维桢序和作者自序,元至正二十六年(1366)刊印。杨序书于至正二十五年(1365),共六页,依墨迹摹刻。但是元刻本所载杨维桢手书序言,与《四部丛刊》影印的明代鸣野山房抄本杨维楨《东维子文集》卷十一所载《图绘宝鉴序》,文字相差很多,尤其是在文章的开头和结尾部分,两者对比见表三。

踵门请序者,《图绘宝鉴》所载为陶宗仪(字九成),《东维子文集》称为夏士良之子夏大有,文末对夏士良“好古嗜学......”一段评价亦被删去,代之以对夏大有《图画纪咏》成书的期望。笔者推测,也许是《文集》编者的编辑修改,也许是铁崖文章的传抄来源(比如夏氏后人提供的文本,把夏大有添加进去),导致了这些差异。而要论真实性,比如踵门请序的到底是谁,恐怕是杨维桢亲笔书写的《图绘宝鉴序》更为可信。另外,《文集》本中“其详博补郭若虚之所遗,其用亦勤持矣”“与欧阳文忠、东坡、山谷、后山、宛丘、淮海、月岩、漫仕、龙眠诸公等声价”两句为写刻本所无,用意在抬高《图绘宝鉴》的意义以及撰文者身价,或许是铁崖弟子所为。

杨维桢还有一件传世墨迹《张氏通波阡表》(东京国立博物馆藏),与《杨铁崖先生文集全录》和《(正德)松江府志》所载亦有明显差异。有学者对此进行了研究,指出文集编纂时根据作者的手稿收集基本资料并加以编辑处理,改动部分文字,是常见的做法。同时也有一些差异,是文集本转录文字时不够仔细造成的错误。而地方志如果录自石刻本,则在家族世系方面比墨迹本更为可靠〔6〕。

我们回过去看杨维桢《壶月轩记》的文本差异,可以判断:《杨铁崖文集全录》文本出自墨迹本,并作了一定的修改;《上海志》文本是文集本的节选。

两个版本的核心差异在于壶月轩主人李恒的籍贯,墨迹本说他是江阴人,因“先庐毁于兵”,迁到上海之渔庄;《文集》本说他是上海人,先庐就在壶月轩旁边。对这个问题,我们暂时找不到有力的解释,只能猜测这是《文集》编者的修改,或者李恒后人的修改,且迎合了《(弘治)上海志》记载本地事迹的需要,或者是《文集》清抄本依据《(弘治)上海志》作了修订。但无论怎样,都不能以后人编辑的《文集》内容来否定杨维桢本人的墨迹本。

墨迹本说李恒是江阴人。“先庐毁于兵”当指至正十一年(1351)爆发了由徐寿辉、陈友谅、张士诚、朱元璋等人领导的元末农民战争,长江中下游地区都遭兵火。迁居松江的江阴籍诗人王逢(1319—1388),在其《朱夫人》诗序中记录了一位江阴官员之妻遭难的经过:“至正十六年,江阴乱,夫人依其父,居松江之上海。未几,上海县陷,苗军复县,大掠。”〔7〕在这一年,江阴和上海先后遭受兵燹重创,李恒“先庐毁于兵,辟地上海之渔庄”可能正是该年。

壶月轩在什么地方呢?墨迹本说:“余放舟黄龙浦达□海,必道过其门。”黄龙浦是黄浦江的前身。元代松江已经以黄龙浦为界,分为浦西、浦东两部分。杨维桢多次行舟黄龙浦,如至正二十年(1360)四月“过黄龙浦,游海上,观三神山,经南北蔡(今浦东北蔡镇)”〔8〕,二十一年(1361)七月经黄龙浦抵鹤砂(今浦东下沙镇),为道士邹复雷跋《春消息图》,至正后期经黄龙浦抵高昌乡真镜庵(今浦东高行镇),书《募缘疏》,等等。又,元代画家倪瓒有一幅《壶月轩图》(台北故宫博物院藏),卷后钱凝题诗云“渔庄人住浦西村,知是延平老裔孙”,确指壶月轩所在的渔庄在“浦西”。元代松江府下辖华亭、上海二县,华亭县(今上海松江区)在南,上海县(今上海市区)在北。据杨维桢、钱凝的描述,可知此“渔庄”地属上海县,且在浦西,大致在今上海杨浦区、宝山区的黄浦江西岸。81CB8A0A-35CA-4DCA-98CF-F82A27509242

李恒的祖上为闽人,“壶月轩”的名称源自“冰壶秋月”—这是南宋福建学者李侗对品德高洁的形容。李侗(1093—1163)字愿中,南剑州剑浦(今福建南平)人,世称延平先生。为程颐的二传弟子,再传授于朱熹。他一生述而不作,但在理学的道统传承上有重要地位。《壶月轩记》中说李侗“箪瓢屡空,晏如也”出自朱熹撰《延平李先生行状》所云“箪瓢屡空,怡然自适”,杨维桢信手拈来,写入文中,可见他对朱子儒学的精熟。

四、稀见的署名和钤印

《壶月轩记》落款“杨祯”而不是“杨维祯”或“杨维桢”,这也是引起质疑的地方。

中国人的名字,大多数是沿用终生的。也有部分人中途改名,但在前后不同时期,常用名仍然只有一个。但是杨维桢很特别,在他跨度长达30年的各种墨迹中,“维祯”与“维桢”署名同时使用,不分主次。姓“杨”有时还写作“扬”。此外,他的很多书迹落款仅署别号而不署本名,造成其署款问题特别复杂。以下我们通过杨维桢墨迹中的签名样本来了解大概(部分墨迹未署年款,笔者依据其内容和书风系年,见表四)。

可以看到,铁崖署名除了“杨维桢”“杨维祯”“扬维祯”这三种之外,还有“杨祯”和“杨桢”,以及单署“桢”或“贞”字(老铁桢、老铁贞)的,的确花样繁多。《壶月轩记》署名“杨祯”,并不是作者落款写漏了字,这也属于他的一种署名方式。

类似的情况在古人并不鲜见,有研究者对此进行了讨论,认为古代把双音节字号中的第一个字省略的例子是非常多的,如《三国志·魏书·武帝纪》裴松之注引《魏武故事》:“孤闻介推之避晋封,申胥之逃楚赏。”中间的“介推”即为“介之推”,“申胥”〔9〕则为“申包胥”。其他例子还有:杨维桢为画家朱玉(字君璧)撰《虹月楼记》,称之为“朱璧”〔10〕;清代画家方士庶字洵远,他的多〔11〕件作品钤盖白文长方印“方洵”。

在印章方面,笔者曾撰文指出,杨维桢是元代使用印章最多的书画家。在其40多件传世书迹中,钤盖四方及以上印章的作品有19件,占比约四成,其中钤盖五印的有9件,钤盖六印的有4件。《壶月轩记》钤盖六方印章,这是杨维桢单件书法钤印数量的极限,也可见他对这件作品的重视。

《壶月轩记》首行钤有起首章“东维叟”、压脚章“铁史藏室”,末尾钤“李黼榜第二甲进士”“廉夫”“铁笛道人”“九山白云”,多达六方。笔者把这六方印章与杨维桢传世真迹中的印蜕对比如下,真伪不难辨别(表五)。

后四印都是杨维桢晚年常用印章,前面两方印较为少见,稍作说明:

1.“铁史藏室”朱文长方印。杨维桢因撰《三史正统辨》讨论修宋、辽、金史的正统问题,得“铁史”〔12〕之号。在杨维桢《东维子文集》中,有多篇文章皆自称“铁史”。其学生徐固《次韵琅玕子来诗》云:“新诗随手写银光,远寄江南铁史杨。”学生徐章《次华阳巾歌》云:“铁史文章金石坚,铁史法书草圣贤。”〔13〕说明时人也以“铁史”称呼杨维桢。“铁史藏室”为其斋名。至正二十五年(1365)杨氏撰《雪庐集序》文末云:“至正丙午夏五月朔日,抱遗道人书于云□铁史藏室。”〔14〕这个“藏”字,取行藏之意,也暗含了许多无奈。尽管杨维桢精通史学,其《三史正统辩》在学界得到推重,但他这篇史著的观点并没有得到朝廷认可(元代修史没有尊宋为正统,而是以宋、辽、金各为正统)。铁崖晚年书迹《题杨竹西小像卷》《张氏通波阡表》《如心堂记》《壶月轩记》《芝庭处士墓碣铭》皆用这方“铁史藏室”朱文印,钤盖位置都在首行右下角。

2.“东维叟”朱文长方印。此为杨维桢别号,从“东维子”演变而来。杨氏文集为《东维子文集》,是以此别号广为人知。他自称“东维子”,最早见于至正十八年(1358)向太尉张士诚呈送驭将、求才等“五论”。杨维桢去世前撰《铁笛道人传》,文中云:“有以所為文白于上,用玄纁物色道人五湖间,道人终不起。因诡名东维子,又号抱遗老人。”〔15〕玩其文意,应当指有人向上推荐杨维桢做官,而杨维桢没有去。这正与他遭遇建德之难、逃至杭州后,至正十八年(1358)未赴任江西等处儒学提举之事相吻合。故“东维子”是他决定归隐时所取的别号。

“东维”与星宿方位有关,更与杨维桢的生辰有关。其《箕斗歌》云“我生之宿直箕〔16〕斗......骑箕尾,诉阊阖”。与此类似,唐代文学家韩愈《三星行》云“我生之辰,月宿南斗。牛奋其角,箕张其口”,箕、尾、斗、牛都是二十八星宿之一,而且位置相邻。苏轼在《东坡题跋》书中解释说:“退之诗云‘我生之辰,月宿南斗,乃知退之得磨蝎为身宫。而仆乃以磨蝎为命。平生多得谤誉,殆是同病也。”南斗即斗宿,与北斗相对。古人缺少精确的计时器,故十分重视对日月星辰位置的观测。从地球看星空,二十八宿围绕北极星成一大圈,逐日缓慢移动,星宿与月亮的相对位置具有一定的规律。东坡根据“月宿南斗”判断他和韩愈出生时的星象同属磨蝎宫,并认为这是导致他们命运多舛的原因。韩愈具体生日不详,而东坡生于宋景祐三年十二月十九日(1037年1月8日),接近年底。杨维桢的生日,据孙小力教授考证为元成宗元贞二年十二月二十五日(1297年1月19日)〔17〕,同样是快到年底的时候。这就证明了杨维桢别号“东维子”“箕尾叟”确与其生辰有关。

至正十八年(1358)以后的铁崖文章中,署“东维子”“东维叟”的甚多,不一一列举。他的常用印中,有“东维子”朱文、白文长方印各一方(表六),经常用于晚年墨迹起首处。此“东维叟”无边栏朱文长方印少见,在杨维桢传世墨迹中仅见二例:《壶月轩记》和《梦游海棠城记》(天津博物馆藏),都是书于明洪武二年(1369),为杨氏最晚期用印。

五、罕见元人题咏

杨维桢《壶月轩记》册页后半部分,有五页元人《壶月轩诗》题咏,分别为李毅、赖善、俞参、董佐才、张枢、张奎六人所作(赖善、俞参合占一页)。这些《壶月轩诗》,并不是杨维桢《壶月轩记》的题跋,而是与《壶月轩记》并列,围绕共同主题“壶月轩”的题咏。题咏诸家是元末明初活动于松江地区的知名文人,大多是杨维桢弟子,笔者另有专文详述,此处不展开。81CB8A0A-35CA-4DCA-98CF-F82A27509242

题咏诸人之中,俞参及其兄长俞镐,董佐才及其弟弟董纪,张枢及其弟弟张奎,都是当时松江文化圈的活跃人物。李毅、赖善、俞参、董佐才的墨迹罕见,张奎有《题同耕所》诗页(台北故宫博物院藏)可供比对,而张枢为松江名士,存世书迹相对较多,可以用来鉴别其《壶月轩诗》的笔迹,并辅助佐证其他题咏的真伪。

张枢字梦辰,号林泉生,祖籍河南陈留,松江华亭人。他在元末是松江府学诸生,师从杨维桢;明洪武初年举明经,任松江府学训导,寿逾八十。张枢的生卒年,史籍缺载。元末客寓松江的陶宗仪《南村诗集》卷二《次韵答张林泉五首》有句“忆昔交游各少年,君年八十愈昻然”,王蒙《南村草堂图》卷尾有张枢长题《南村赋》称陶宗仪“年已七十余矣”,二人“年相若也,且相知为最深”,可知陶、张二人年纪相仿,均享高寿。陶宗仪的生年大约是1320年〔18〕,则张枢亦当仿佛。故宫博物院藏宋人蔡襄《自书诗卷》,有张枢题跋,款署“林泉老生”,为晚年笔迹。有人以蔡襄诗卷的张枢题跋与张枢《壶月轩诗》对比,认为差异很大,前者沉稳老到,后者轻佻单薄。其实这是张枢不同时期的字迹,一为晚年,一为中年,风格上有差异是正常的。张枢《壶月轩诗》右上角残印难以辨识,但它恰与张枢《跋蔡襄自书诗卷》起首印“林泉民”完全吻合,可证是同一方印章(表七)。

中年时期的张枢墨迹,存世也有。如日本高岛氏旧藏的《草玄台诗诸家次韵诗册》中,有张枢诗稿两页,为至正二十三年(1363)之作,用笔、结字特征与《壶月轩诗》高度相似,所钤“张梦辰印”与《壶月轩诗》所钤该印一致。另,龙美术馆藏张枢《兵后五首呈东维先生》,是书呈杨维桢的诗稿,落款自称“学生张枢再拜上”,纸幅左下角钤有杨氏“铁笛道人”印章,与元人《莲舟新月图卷》(辽宁博物馆藏)中杨维桢题诗所钤该印一致。张枢这三纸墨迹与《壶月轩诗》书风、钤印一致,可证明其《壶月轩诗》的真实性。

还有质疑说董佐才、张奎等人的题诗,用笔习性与杨维桢颇为相近,怀疑整本册页是一人伪造。这个现象不难解释,杨维桢在松江府学执教十来年,与他比较亲近的弟子常有机会见到老师挥毫作书,用笔动作很容易受到一些影响。尽管《壶月轩记》册页中董佐才、赖善、李毅等人的诗稿墨迹为孤品,难以比对,但既然杨维桢、张枢书法为真迹,张奎墨迹有台北故宫博物院藏《题同耕所》诗页可供参照,且全套册页用纸一致,其他元人墨迹伪造的可能性微乎其微。而且,这批《壶月轩诗》所钤盖印章,提供了诸人的字号、籍贯、斋名等信息,有些为文献罕载,这也不是古代作伪者的知识储备所能覆盖的。

在一篇对《壶月轩记》质疑的网络文章中,作者写道:“在书画鉴定中,辨伪容易鉴真难。辨伪只需提出一个或几个关键疑点,然而鉴真却需要对作品的所有要素全面进行目鉴与考订。”这样的看法笔者不能认同。根据自己有限的认知提出一个或几个疑点不能叫辨伪,辨伪和鉴真一样都是学术问题,要靠证据和逻辑说话,怎能信口开河?对于流传有序、前人认可的名作,通过自己的研究可以“献疑”,但要推翻它则必须要有确切可靠的证据。

作为元末文章巨公、书法大家,杨维桢的诗文墨迹从当时就甚受珍视。然经历六百多年历史沧桑,尤其是元末战火,令他书写的大量诗文墨稿付之一炬,至今存世者少之又少。《壶月轩记》是杨维桢去世前一年的精心之作,不论是书法还是纸张、文本、钤印都具有典型意义,可谓铁崖晚年书法的标准件。近代以来著录累累,递藏有绪,中日两国顶尖的收藏家、书法家都对它推崇备至,其艺术价值、文化价值都是非凡的。

(作者为上海韩天衡美术馆研究馆员)

责任编辑:欧阳逸川

注释:

〔1〕〔日〕山本悌二郎《澄怀堂书画目录》记载:“此册为清代宗室盛伯羲(即盛昱)的旧藏,题签为伯羲的亲笔手写。众所周知伯羲所藏的金石书画皆为精品,此册亦是其一。”文求堂书店,1932年。

〔2〕〔日〕西川宁:《西川宁著作集》第二卷,二玄社株式會社1991年版,第279页。

〔3〕王壮为:《石阵铁书室铁书朱墨印拓选存》,台湾华欣文化事业中心1981年版。

〔4〕〔明〕宋濂:《宋学士文集》卷16《元故奉训大夫江西等处儒学提举杨君墓志铭》,四部丛刊影印明正德本。

〔5〕〔元〕陆友:《研北杂志》卷上,民国影印明宝颜堂秘笈本。

注释:

〔6〕杨晓春:《杨维桢撰〈张氏通波阡表〉不同文本的差异及其成因探析—兼论正德〈松江府志〉在保存元代石刻文献方面的贡献》,《暨南学报(哲学社会科学版)》,2021年第9期,第80—88页。

〔7〕〔元〕王逢:《梧溪集》卷三,知不足斋丛书本。

〔8〕〔元〕杨维桢:《东维子文集》卷十四《五桧堂记》,四部丛刊影印鸣野山房钞本。

〔9〕倪永明:《“杨桢”小考》,《图书情报研究》,2012年第5卷第2期,第53页。

〔10〕孙小力校笺:《杨维祯全集校笺》,上海古籍出版社2019年版,第3626页。

〔11〕陆昱华:《方士庶的生平》,《昆仑堂》2021年第3期,第33页。

〔12〕〔元〕杨维桢《历代史要序》:“余不敏,曩尝著《三史统辩》,承辩章巎公表进之荐,承虞、欧两先生以《宋三百年纲目》见属。稿成,又过以铁史目之。”《铁崖先生集》卷二,孙小力校笺《杨维祯全集校笺》,上海古籍出版社2019年版,第2924页。

〔13〕〔元〕杨维桢:《东维子文集》卷三十一,四部丛刊影印鸣野山房钞本。

〔14〕〔元〕杨维桢:《东维子文集》卷十,四部丛刊影印鸣野山房钞本。孙小力校笺《杨维祯全集校笺》第2110页认为“云铁史藏室”疑有脱误,当为“云间铁史藏室”。

〔15〕〔元〕杨维桢:《杨铁崖先生文集全录》卷四,孙小力校笺《杨维祯全集校笺》,上海古籍出版社2019年版,第3090页。

〔16〕〔元〕杨维桢《:铁崖先生古乐府》卷五,孙小力校笺《杨维祯全集校笺》,上海古籍出版社2019年版,第152页。

注释:〔18〕陈文林:《陶宗仪生年和早年求学新考》,《安庆师范学院学报(社会科学版)》,2010第4期,第39—42页。81CB8A0A-35CA-4DCA-98CF-F82A27509242