“永字八法”的价值与限度

2022-05-03邓宝剑

邓宝剑

书法作品是由一点一画构成的。点画形态多姿多彩,对于想要把握其中要领的人而言,是不会满足于一种粗略的观看的,他需要对点画形态的世界从整体的领会进入具体而微的领会,以至“不见全牛”。

对点画形态从整体的领会进入具体的领会,有两种途径,一种是分解式的把握,另一种是多角度的把握。所谓分解式的把握,就是把一个整体分为多个部分,然后分别探讨各个部分的要领,“永字八法”的理论就是这方面的代表。所谓多角度的把握,就是从不同的视点观察点画,于是得出点画各个方面的特征,是粗还是细,是藏还是露,是方还是圆,是曲还是直,等等。就如观察一个人的模样,可以依次看他的头、躯干、手臂、双腿,这便是分解式的把握,也可以分别观察他的高矮、胖瘦、肤色等,这便是多角度的把握。

这两种把握方式在前人的书法理论中都达到了相当的深度。“永字八法”被一再阐发,甚至在相当大的程度上被神秘化了。本文试图将“永字八法”剖析至平易明白处,阐发其理论价值和实践价值,并看到其限度所在。

一、早期文献中对点画的分解探讨

将纷繁复杂的点画形态分解为几种基本的类型并进行讲解,古已有之。唐张彦远《法书要录》载《晋卫夫人笔阵图》中有:

如千里阵云,隐隐然其实有形。丶,如高峰坠石,磕磕然实如崩也。丿,陆断犀象。,百钧弩发。丨,万岁枯藤。,崩浪雷奔。,劲弩筋节。〔1〕

同书所载《王右军题卫夫人笔阵图后》则有:

翼(宋翼)三年不敢见繇,即潜心改迹。每作一波,常三过折笔。每作一点,常隐锋而为之。每作一横画,如列阵之排云。每作一戈,如百钧之弩发。每作一点,如高峰坠石。(引者按:有阙文)屈折如刚钩。每作一牵,如万岁枯藤。每作一放纵,如足行之趣骤。〔2〕

另如宋陈思辑《书苑菁华》载《唐欧阳询八法》比传卫夫人《笔阵图》增加了,说解点画的用语似乎综合了《笔阵图》和《题卫夫人笔阵图后》。其文云:

丶,如高峰之坠石。,似长空之初月。一,若千里之阵云。丨,如万岁之枯藤。,劲松倒折,落挂石崖。丿,利剑截断犀象之角牙。,一波常三过笔。,如万钧之努发。〔3〕

以上篇章大有伪托之嫌,自然不必相信它们出自卫夫人、王羲之、欧阳询,不过这些早期的文献展现了一种通过分解点画来探讨笔法的基本思路。

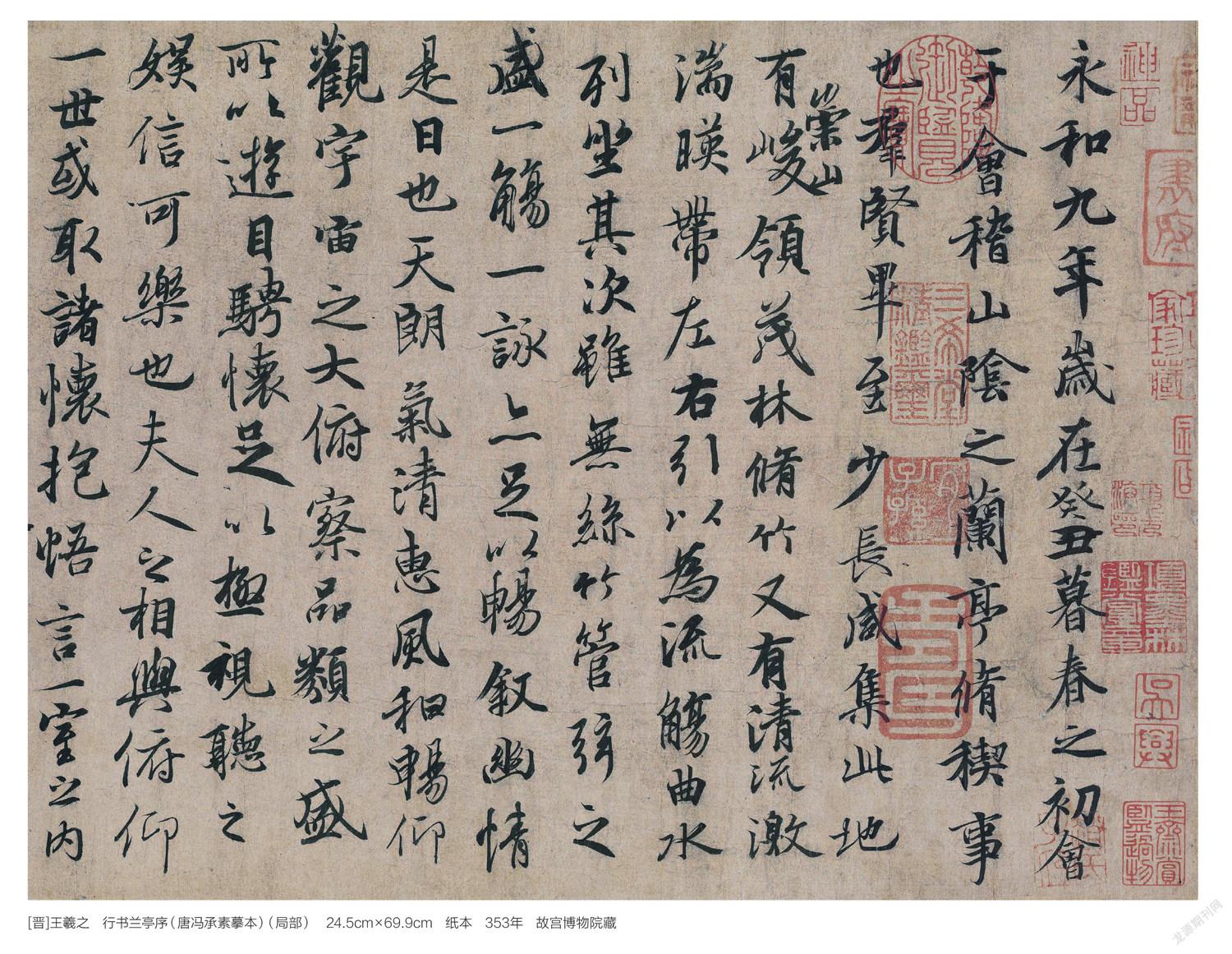

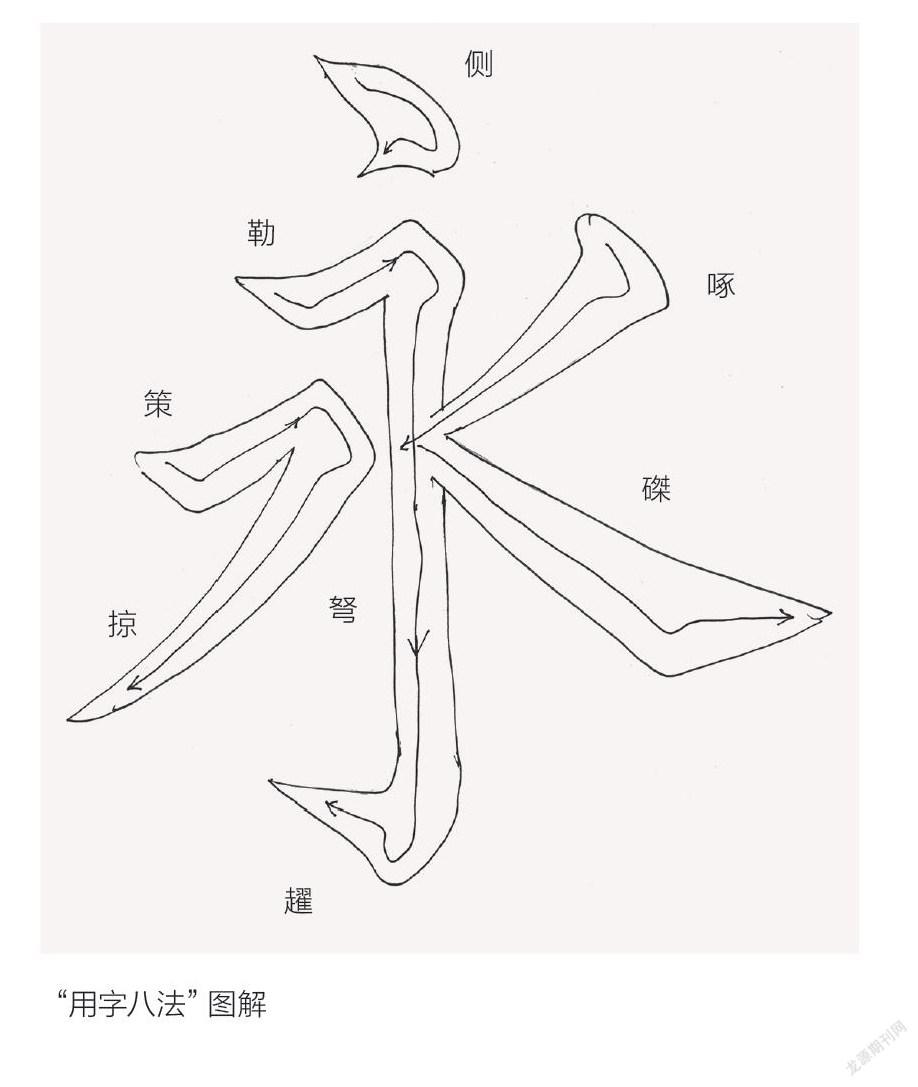

二、“永字八法”的理论要点及发展

南朝宋鲍照《飞白书势铭》有句云“超〔4〕出八法,尽奇六文”,其中“八法”所指不详,更未和“永”字有所关联。明确的“永字八法”之说,见于传张怀瓘《玉堂禁经·用笔法》、韩方明《授笔要说》、林蕴《拨镫序》、卢携《临池诀》等唐代以来的文献中。传张怀瓘《玉堂禁经·用笔法》所述较为详细,要点如下:1.分解出八种基本点画:丶、一、丨、亅、丿、、。

2.八种基本笔画统合于一个“永”字,所谓“凡笔大法,点画八法,备于永字”。

3.为八种基本点画各自赋予一个名称—侧、勒、弩、趯、策、掠、啄、磔。

4.提示了书写这八种基本点画的要领:“侧不得平其笔,勒不得卧其笔,弩不得直(直则无力),趯须其锋(得势而出),策须背笔(仰而策之),略须笔锋(左出而利),啄须卧笔疾罨,磔须䟐笔(战行右出)。”

5.总结了“八法”的传承谱系:“八法起于隶字之始,后汉崔子玉历钟、王已下,传授所用八体。”

6.提示了“八法”普遍适用的意义—“该于万字”。〔5〕

如同易卦之学一样,“永字八法”的理论是由多个层面构成的,其中的基本元素在《玉堂禁经》中已经具备了。这一系统包括八法本身,即八种基本点画,就像《易》的卦象;八法的名称,亦如卦名,且有不断阐释的空间;八法的解说,有似卦爻辞;八法的谱系,如同伏羲、文王、孔子等深于易理者之传承;八法“该于万字”,亦如易卦之“通神明之德”“类万物之情”。

后世对“永字八法”的理论推进表现在第四和第五两个方面,或结合八种基本点画的名称对其特征、书写要点进行新的阐释,或对八法的传承谱系有所补充。对于传承谱系的补充,如:

方明传之(前)于清河公,问八法起于隶字之始,后汉崔子玉历钟王以下,传授至于永禅师,而至张旭始宏八法,次演五势,更备九用,则万字无不该于此,墨道之妙,无不由之以成也。〔6〕

《禁经》云:八法起于隸字之始,自崔、张、钟、王传受,所用该于万字,墨道之最,不可不明也。隋僧智永,发其指趣,授于虞秘监世南,自兹传授遂广彰焉。”

综合二说,在《玉堂禁经》提到的崔瑗、钟、王之后,又有张芝、智永、虞世南、张旭、崔邈。这一传授谱系的叙述是非常笼统的,我们不知道崔、张、钟、王、智永、虞世南、张旭诸家对“永字八法”的理论各自贡献了什么,是谁总结了八法,又是谁为八法赋予了名称,等等。抑或他们仅仅是作为楷书的代表书家而被列在一起的,如果是这样,“八法”其实就是笼统地代称楷法了。

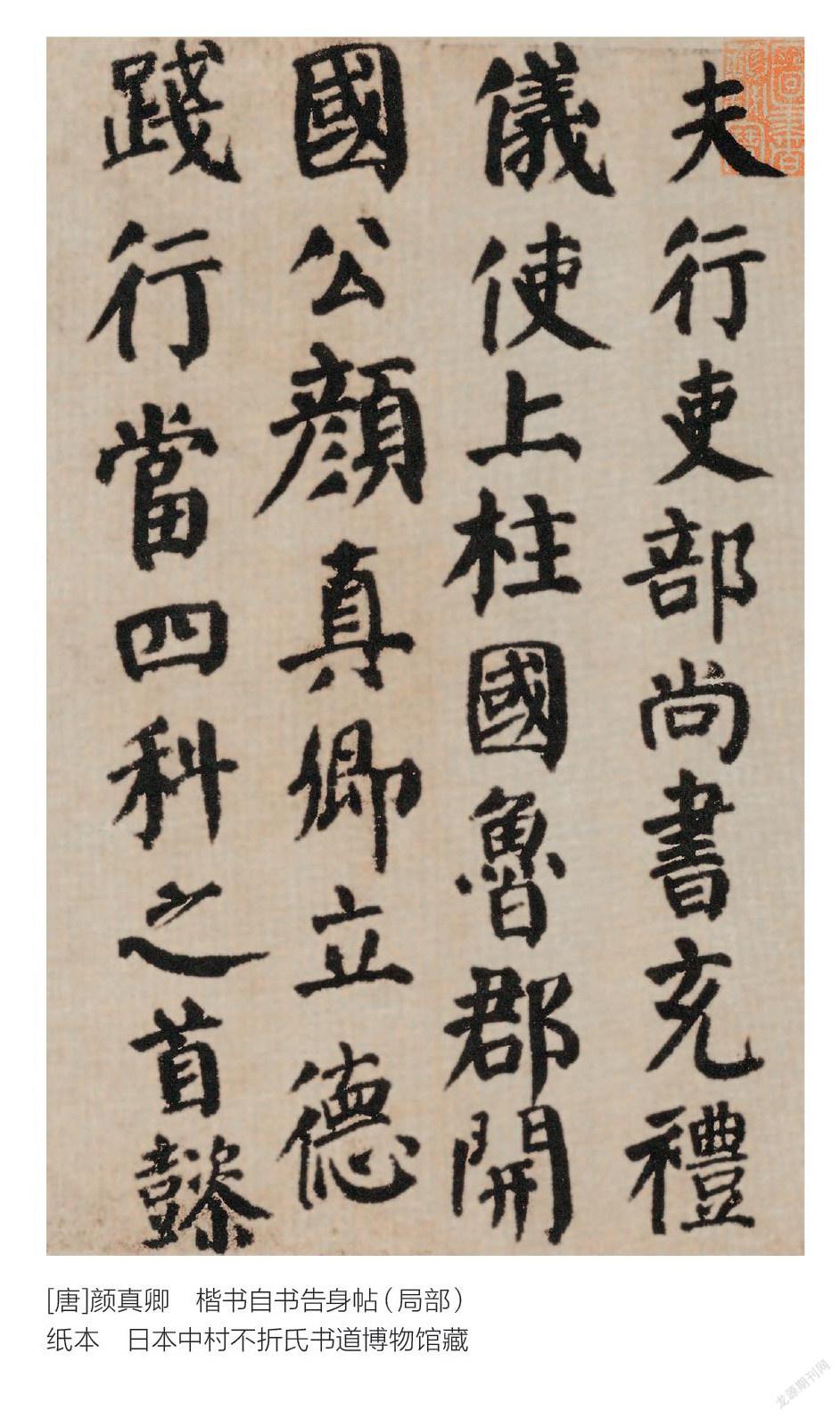

对于“八法”书写要点的阐释,亦有诸多文献,兹举较具启发性之两例。清人戈守智《汉溪书法通解》载《智永永字八法》紧扣八法之名称,用象喻来指点笔法,生动易解。清人包世臣对八法的论述亦不乏深刻之处。他除了提示每种点画的用笔方法,还注重阐发楷书笔形不同于篆隶笔形的特点,如“侧”法不同于篆之圆笔、隶之平笔,“勒”法不同于隶书之不收锋。包世臣是“碑学”思潮之下对笔法理论有系统阐发的书家,他对“永字八法”的解释,也与这一语境密切相关。前人说“努”(竖),多强调其不直,而包世臣则以用笔之“逆势”来阐释,所谓“直为努者,谓作直画,必笔管逆向上,笔尖亦逆向上,平锋着纸,尽力下行,有引弩两端皆逆之势,故名努也”。对“逆势”的强调,正是他的笔法体系中的重要部分。包氏释“掠”(长撇),强调左行时铺展笔毫,而反对“尖颖斜拂”,其实,铺展笔毫和尖颖斜拂也正是魏碑和唐碑在撇画形态上的不同之处〔8〕。

三、“永字八法”理论的意义

作为一种被反复阐说的理论,“永字八法”的意义自然不应忽视。

楷书的笔画是多种多样的,至少有二十余种。诸种笔画可以分为两类,一类是单方向的,如横、竖等,一类是多方向的,如横折、竖弯钩等。多方向的笔画可以看作是由单方向的笔画合成的,比如横折是由横和竖连接而成的,竖钩是由竖和钩连接而成的。这样,楷书的笔画便可分为“基本笔画”与“合成笔画”。随着合成次数的增加,笔画的路线也变得越来越复杂,比如竖钩由两个基本笔画合成,横折钩(“刀”的第一笔)由三个基本笔画合成,横折折撇(“及”的第二筆)由四个基本笔画合成,横折折折钩(“乃”的第二笔)由五个基本笔画合成〔9〕。楷书的书写元素是笔画,笔画又是由基本笔画以及基本笔画的结合构成的,所以只要找出这些基本笔画,就真的可以“该于万字”了,而这正是“永字八法”的一大贡献。当然,严格地看,“八法”中的“啄”(短撇)和“掠”(长撇)可以归为一类,“八法”可以归并为“七法”,点、横、竖、钩、挑、撇、捺堪称构成楷书世界的原子。或许原本就只有“七法”,为了方便记忆而把它们纳入一个“永”字,又因为“永”字而把撇画分成了短撇和长撇两种。提炼出“八法”,就可让楷书繁杂的笔画显示出清晰的秩序,这对理解楷书的构成是极为有益的。

除了有助于理解文字,“永字八法”也有助于学习书法。从众多笔画中提炼出基本笔画,可谓化繁为简。而书法艺术的点画形式是丰富多彩的,众点齐列,各有不同。研习一种法帖,循着基本笔画的线索,把握这种法帖中各种笔画的多种写法,可以作为一种辅助性的功课深化日常临帖之所得,这样的过程可谓执简驭繁。

不过,“永字八法”的作用也曾被夸大到令人难以置信的地步,甚而有传说云:“昔逸少攻书多载,十五年中偏攻‘永’字,以其备八法之势,能通一切字也。”〔10〕这作为一个故事来读未尝不可,却也有人把它视为习字的妙诀。对拘泥于“永字八法”的做法,唐人林蕴早有批驳:“常人云永字八法,乃点画尔,拘于一字,何异守株。”〔11〕一个笔画有其基本的形态,比如撇可以描述为“向左下的斜笔”,任何一个写出来的撇画既然能够被称为“撇”,自然是符合它的基本特征的。书法的练习虽不违背笔画的基本特征,却并不是以吻合基本特征为指归的。撇画的形状在不同的汉字结构中是各不相同的,撇画作为基本笔画的形态和它在合成笔画中的形态也是各不相同的,更不要说,书法家在不同的时候书写同一个字中的同一个撇画,也会有不同的塑造。“永”字本来只是有助于记忆基本笔画,将它作为练习书法的无上范本,那可真的是守株待兔了。学书者可以循着“八法”去揣摩法帖中的各种点画形式,从而执简驭繁,却不能期望用“永”字的练习来代替一切字的练习,那只是执简弃繁而已。

在传卫夫人《笔阵图》和传欧阳询《八法》中,有斜钩、横折钩、卧钩这样的合成笔画,显然是无法像“永字八法”那样“该于万字”的。不过,《笔阵图》和《八法》中列举的笔画,倒更像是一些在习字过程中需要着重练习的重点和难点,功能与“永字八法”不尽一致。

在理论的层面看,用“永字八法”来解说笔法也面临不堪重负的难题。既然“永字八法”作为基本笔画可以构成所有的楷书字形,那么对每一法的阐释在理想状态下应当具备以下三个方面。首先,能够体现每一笔画的特征所在,或曰体现每一笔画不同于其他笔画的独特之处。其次,对某一笔画的书写要点的阐述不仅适用于基本笔画,还应当适用于包含这一基本笔画的合成笔画,假如对横的指点只适用于一个单独的横画,而不适用于横撇中横的部分,那么“永字八法”的“该于万字”的意义就形同虚设了。再次,对某一笔画要点的阐述不仅适用于它在“永”字中的写法,还应适用于它在其他字形中的写法,理由同上。做到这三点无疑是非常困难的,包世臣对“永字八法”的解说自然是颇具深度的,不过他谈竖画(“努”)之取逆势,又何尝不适用于其他笔画!假若真的做到了这三点,恐怕语言又会变得苍白无力,对指点书法意义不大。沈曾植的点评就指出了“永字八法”的限度所在:“永字八法,唐之闾阎书师语耳。作字自不能出此范围,然岂能尽。”〔12〕写字不能出八法之范围,这自然是八法“该于万字”的价值,然而领会八法之妙不能止步于对八法的分解,也不能依赖种种对八法的言说。

执取八法或对八法的言说,而忽视对于众多鲜活的书法艺术范本的体验,是对“永字八法”的理论限度的无视。其实,对于书法艺术而言,“永字八法”只是一种途径,它以分解的方式提供了一种观察范本的方法。以“永字八法”之简进入众多范本、众多字形、众多点画之繁,在一定程度上有助于对范本的把握。只有在对众多范本的亲切体验中去领悟那不拘于任何经验范本的究竟法则,才能真正实现“永字八法”的价值。

(作者为北京师范大学艺术与传媒学院教授)

责任编辑:欧阳逸川

注释:

〔1〕张彦远辑:《法书要录》,范祥雍点校,上海:上海古籍出版社2013年版,第5页。

〔2〕同上,第6页。此段亦见于宋陈思辑《书苑菁华》所载《王羲之笔势论十二章并序》,文字微有不同,见《书苑菁华》,北京图书馆出版社影印翠琅玕馆丛书本,2003年版,第53—54页。

〔3〕前揭《书苑菁华》,第102—103页。亦见朱长文《墨池编》,名为《八诀》。

〔4〕前揭《书苑菁华》,第668页。

〔5〕张怀瓘:《玉堂禁经》,皆引自朱长文:《墨池编》,宝砚山房刻本。

〔6〕韩方明《:授笔要说》,前揭《书苑菁华》,第759—760页。

〔7〕《永字八法》,前揭《书苑菁华》,第85页。

〔8〕包世臣:《艺舟双楫·述书下》,杭州:浙江人民美术出版社2017年版,第153页。

〔9〕参见王凤阳:《汉字学》,长春:吉林文史出版社1989年版,第231—234页。

〔10〕《永字八法》,前揭《书苑菁华》,第85页。

〔11〕林蕴:《拨镫序》。前揭《书苑菁华》,第619页。

〔12〕沈曾植《:海日楼札丛海日楼题跋》,钱仲联辑,沈阳:辽宁教育出版社1998年版,第322页。