谈晋代的书法

2022-05-03张伯驹

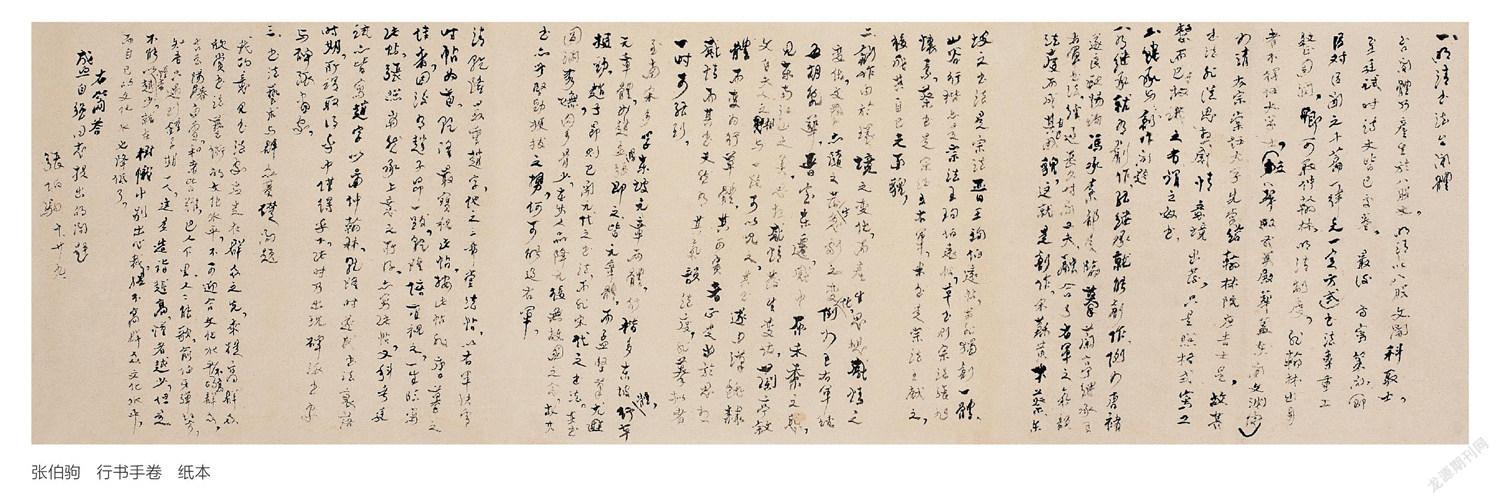

张伯驹

中国书法是一方面向实用发展,一方面向艺术发展的。例如秦代为施于徒隶而由篆变隶,汉代为通于奏章而由隶变草,这都是在实用上的发展,而在书法的技巧方面也同时向艺术发展。到了晋代,在艺术上草书已脱离了由隶变草的桥梁时代,并且在实用上发展到行书、楷书,所以晋代的书法,在书法史上是一个鼎盛时代,也是为后世所宗法的时代。今就我们所见的晋人法书来研究一下。

一、西晋陆机的书法,“平复帖”草书,现藏故宫博物院。安仪周墨缘汇观记云:“草书九行,字大五分许,相传平原精于章草,然此帖大非章草,运笔犹存篆法,其文苦不尽识。”安仪周所谓的章草,乃宋、元时代的章草,而不是漢、晋时代的章草。按六朝宋王愔曰:“汉元帝时史游作急就章,解散隶体而粗书之,汉俗简堕,渐以行之,此乃存字之梗概,损隶之规矩,纵任奔逸,赴俗急就,因草创之义,谓之草书。”所以章草有起于写急就章及通于奏章两说。本来汉人于粗书之字但称稁书草书,其加章字,那是在今草既行之后,为了区别于今草,后人加上去的。其实章草应当叫初草,也就是由隶变草时之草书。“平复帖”的草书与西北发见汉晋木简相同,也正是那时代的初草书体。安仪周没有见过汉晋木简,所以他疑惑“此帖大非章草,用笔犹存篆法”。

二、东晋王羲之的书法。王羲之的书法在艺术上已登峰造极,为后世的宗法,兰亭一帖,妙入神品,唐、宋、元、明书家无不于兰亭中出,但其真迹久已无存。我们所见的唐人钩摹,有快雪时晴帖“草书”,此帖尚非唐摹之精者。因为赵子昂与王穉登的践语认为是真迹,清乾隆也认为是稀世之珍,作为三希堂法帖的第一希。此事帖“草书”,这个帖载宣和书谱,后为金章宗藏,明归严嵩藏,至近代归书家张伯英藏。此帖较快雪时晴帖还觉得生动一些。雨后帖“草书”,现藏故宫博物院。曹娥碑“楷书”,宋赵构跋语谓是晋人书,此帖似非唐人钩摹,而为隋唐以上人所书。兰亭精者有冯承素模本,又唐人模二本。其见于三希堂法帖中的有书钟太尉千文“行书”,行穰帖“草书”,袁生帖“草书”,皆为唐模之精者。游目帖“草书”,瞻近帖“草书”,二谢帖“行草”及七月一日得都下九日书二帖“草书”等,姑举一般,虽非右军原迹,亦可见当时凤翥龙翔之精神与面貌。

三、王献之的书法。献之与父并称“二王”,“墨池璅谈”黄山谷谓右军字似左传,大令字似庄周,亦犹东坡以杜子美比司马迁,以江瑶柱比荔支。献之书自宋迄今,可考的只有送梨、东山、鸭头丸、中秋四帖,较唐模右军傅世者尤少。中秋帖“草书”,现藏故宫博物院,为清三希堂之第二希。“书画舫”云:献之中秋帖卷藏于檇李项氏子京,自为跋,细看乃唐人临本,非真迹也。“大观录”云:此迹书法古厚,墨彩气韵鲜润,但大似肥婢,虽非钩填,恐是宋人临仿。此帖曾见于米氏书史,自为元章所临无疑。送梨帖“草书”见三希堂法帖。“大观录”云送梨帖唐宋诸公题迹惟文与可的真,余否,当出唐人所模。东山帖,“墨缘汇观”谓孙退谷评是米迹,与鸭头丸帖现均不知所在,但就中秋、送梨两帖来看,亦可见献之书法的丰度。四、王珣的书法。伯远帖“行草”,现藏故宫博物院,为清三希堂之第三希。董其昌践云:长安所见墨迹,此为尤物。三希中此为真迹,笔法遒逸,东晋风流,犹然在眼。

其他晋贤的法书,不惟原迹,即临摹本今已不见,但是犹存陆王诸帖,虽属吉光片羽,还能见晋代的宗风。

西晋的书法,还是接汉魏之绪,诸体虽备,而尚未大变。例如陆机平复帖的草书,犹是“初草”,变化发展,则在东晋。因为当时中原沦陷,士夫南迁,触故国之思,睹江山之美,志轻轩冕,俗尚清谈,向翰墨发抒其情绪,书法一道,乃至父子争胜,兄弟竞美,所以蔚成大观,冠绝后代。但是还有论者谓晋代人物多是丰神疏逸,姿度萧朗,书亦如其人,虽然极工极盛,而汉魏古厚潭朴之风,亦不可再见。

晋代书家虽盛,王氏父子实为代表人物。宋齐之时,推重献之,梁陈以迄隋唐,则又推重右军,如萧子云、庾肩吾、智永、虞世南、欧阳询、褚遂良、冯承素、陆柬之、钟绍京,皆为右军嫡系。又如唐明皇鹡鸰颂、孙过庭书谱、杜牧张好好诗,原迹犹在,更可见是宗法右军。至于颜真卿、柳公权之擘窠体,张旭、怀素之狂草体,虽有变化,仍承来源。至五代杨凝式笔势驰放,一脱唐法的拘束,胎息出于献之。“宋四大家”蔡襄纯出兰亭,米芾专师大令,苏轼、黄庭坚之行书极近王珣伯远帖之风度,元赵孟頫师承右军,掌握元一代的书法。以至明清的书家,除金石篆隶外,莫不衣钵相承,虽然是各有各的创作变化,但是基础未动,风格未改。所以研究中国书法,晋代应当是一个最重要的时代。■

责任编辑:宋建华