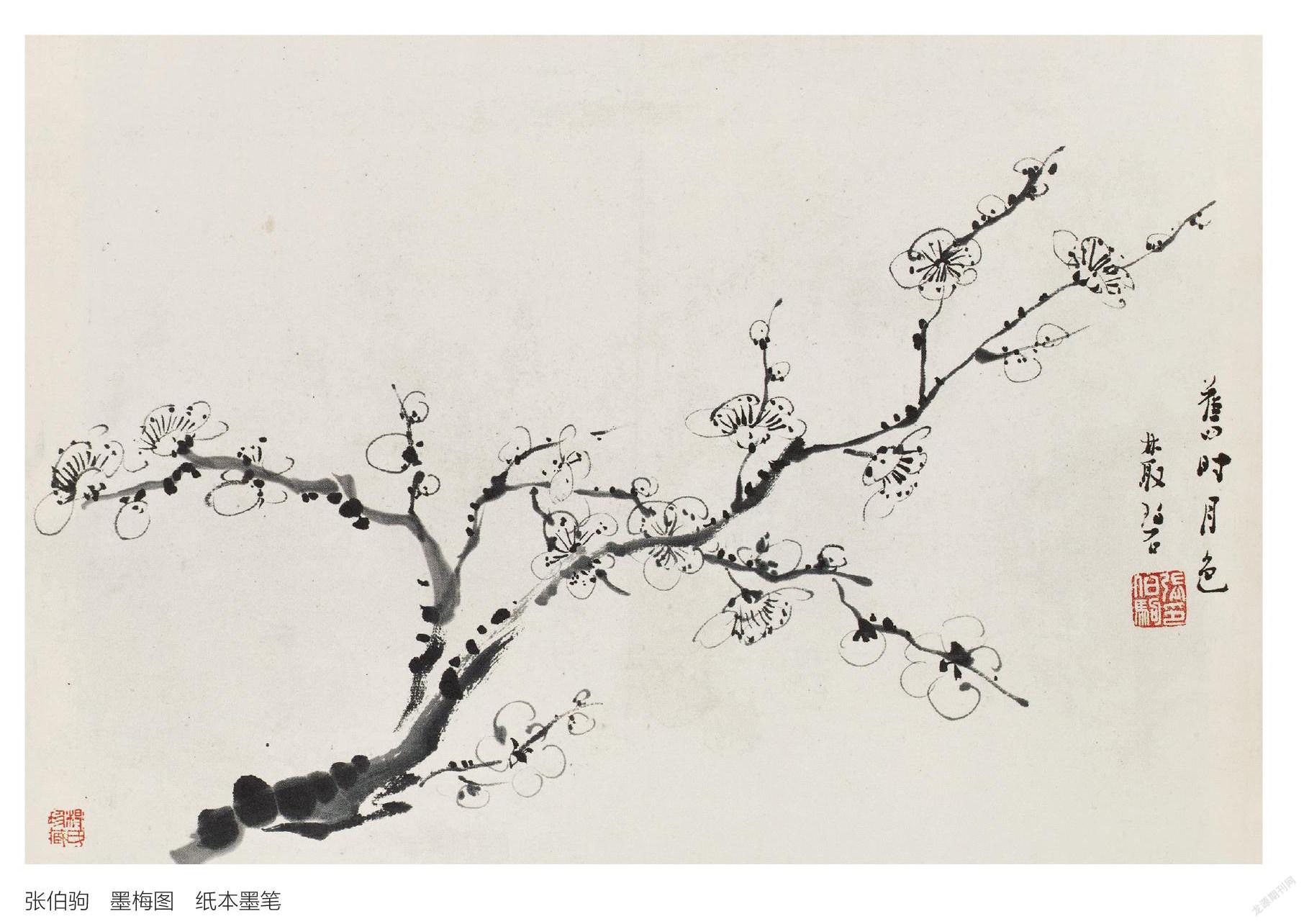

与伯驹先生交往三五事

2022-05-03王世襄

一

1946到1948年间,我曾几次应伯驹先生邀请,参加古琴雅集和押诗条聚会。那时他住在弓弦胡同一号,李莲英的故宅。会后他常留客人吃饭,不是筵席而是家厨备膳。有一道菜每次都有,深受大家欢迎,是任何饭庄、餐厅都吃不到的清炒口蘑丁。中号菜碗,盛得八成满,一颗颗如小指肚大的口蘑,灰白色,有皱纹,并不起眼,可真好吃。别的菜尚未大动,它已被吃光。我更是刚端上来便先舀一大勺。

口蘑野生,产自张家口外草原,味道鲜美,远非其他菌类所能及。近二十年因生态遭破坏而绝迹,当年也因产量不多而十分珍贵。美食家多用它调羹或打卤,舍不得多放,清炒只有伯驹家才有。看来这是他爱吃的一道菜,不过请客时,他总吃得不多,很会照顾客人。回忆起来,我不免有几分惭愧了。

二

伯驹先生搬到后海南岸居住时,有一年元宵节后不久,我骑车去看他,见案上放着一幅他画的兰花。我们从画兰谈到养兰。我说北方养兰不太适宜,家中虽无名种,普通的春兰却年年开花,我也就心满意足了。他问起北方养兰需要什么条件。我说从春暖到秋深,支一个架子,放在南墙背阴处就行了。入冬以后则须放入近似花洞子的地方。我的三间北房,只有正中一间有廊子,入冬后用竹竿、秫秸扎一个大拍子,糊高丽纸,把廊子封好。正中留门,挂棉门帘,地上不时洒水,这种温、湿度对兰花正合适。屋内热气多少会透些过来,入夜结薄冰,日出即化。放在这里的兰花,大大小小十几盆,都开得很好。每年须换一次从绍兴运来的土,换前须把根清洗干净并把坏死的修剪掉,晾干后再重栽。伯驹想了一下,认为现在他家不具备上述条件,也受不了换土的累。“现在你既有兰花,先借十盆给我摆摆,开过即奉还。”他立即叫女儿传彩骑车随我回家取兰花。我选了一个方盆的,已开、未开的有五六朵,用报纸围好,帮她捆在车座后架子上,带回家中。在此后的两三年,每年我都选一盆给他送去。

三

传世名琴“松风清节”,有雷霄监制款,曾是我的藏琴之一。郑珉中先生有《谈吉林省博物馆“松风清节”琴》一文,经过谨严而详审的考证,认为它当是北宋人造的唐琴赝品,刊登在《文物》1990年2期。对其流传经过有如下一段文字:

这张“松风清节”琴,民国初年在北京琴坛上就是一件知名之品,为大兴冯恕所藏。冯恕子冯大生学琴于名琴师黄勉之之门,“松风清节”、遂出世并为琴家所称道,且皆以雷琴目之。冯恕死,“松风清节”琴于一九四八年出现在琉璃厂文物店中。适逢上海名琴家、“今虞琴社”社长查阜西来京会友,见此琴于张莲舫之“蕉叶山房”,爱不忍释,愿以重金易之,因时局变化而未果。其后,此琴辗转为藏琴家、“俪松居”主人所得。适北京大学举办漆器展览,因史树青先生而得借陈数月。六十年代初,中州张伯驹先生主持吉林省博物馆,设法得之,入藏该馆。

经我回忆,此琴送北大展出系向古玩店暂借,数月后展览完毕始送至舍间试弹,经手人言明只收美金,不能低于四百元。倘回忆不误,可为珉中兄大文做一小小修正。

在荃猷试弹此琴之前,故宫博物院已派我接受美国洛氏基金会奖学金赴美国、加拿大两地参观学习博物院一年,于1948年6月成行。荃猷试弹不久,因家中无此款项,只得请经手人将琴取回。唯行前我找到先慈所遗外国银行存单一纸,存额为三百四十余美元。该行在京业务早已结束,故不知存单是否能在国外兑现。抱着不妨一试的心情,我携带存单赴美。

在美见习博物馆的第一站是甘泽滋城(Kansas City,今译堪萨斯市。编者注)的奈尔逊艺术馆。东方部主任史克门先生,20世纪30年代初在北京学习中文时,他母亲在美国学校教书,是我的班主任,因此对我相当了解。当我拿出存单给史克门看时,他认为兑现不应该有问题。不几天,他便把钱取出来了。

买“松风清节”的钱总算是有了,不过怎样才能送到荃猷的手中呢?汇款或许根本不能办,至少是非常麻烦。想了许久,想出一个冒险的办法,但必须把具体办法先告知荃猷才行,且很可能有风险—邮件丢失,美钞便一下子化为乌有。但当时我对该琴的占有欲很强,冒险也在所不惜。

我的办法是用两块双面糊纸、中有波浪式起伏纸作夹层的纸板,作为寄照片的夹板,将美钞卷细,塞入波浪式孔中,夹板沿边再用纸条封口,然后送邮局寄出。

我待收到荃猷回信,知道她已完全了解我的寄法时,才把照片寄出。不到一个月收到回信,经她撕开纸夹板,美钞一张也不缺。

荃猷与经手人几次洽谈,琴价以三百美元、佣金三十美元成交。这一经过最近我才告知珉中兄。他笑着说:“你可赔了。一九四八年的三百三十美元比一九六○年的一千元人民币价值要高。”我说根本没有想到这一点,美钞没有寄丢,就够幸运的了。

“松风清节”入藏吉林省博物院是经过伯驹先生的介绍。在馆方认为该琴确实流传有序,雷制虽未必可信,但至少也是北宋名琴,且音响松、古、清、脆兼而有之,故入馆后定为一级品。在我与荃猷则认为它虽是千年名琴,但音响毕竟不能和已有的“大圣遗音”相比,因此不惜出让。

若干年后,我没有想到在发还抄家时运走的旧纸捆中居然发现伯驹先生当年从吉林博物馆写给我的信,已成为有收藏价值的文件了。

我和伯驹先生确实在古琴方面有一些因缘。因此前些年曾误传我向他下跪,求让一幅元人名画,好用它交换唐琴“九霄环佩”。传闻纯属子虚,也算事出有因吧。

四

1995年5月,黄永玉先生出版画册,我最喜欢页113题为“大家张伯驹先生印象”一幅。1982年年初,永玉兄于西郊邂逅伯驹先生,此后不久伯驹先生逝世,迨1991年始画此小影,故曰“印象”。虽相隔近十年,而绘貌绘神,精妙绝伦。永玉兄固有传神之笔,伯驹先生之形象亦感人至深,使崇仰者一见即终生不忘。

“印象”上方有密行小字长题,中云:某日余偕妻儿赴西郊莫斯科餐厅小作牙祭,忽见伯驹先生蹒跚而来,孤寂索寞,坐于小偏桌旁。餐至,红菜汤一盆,面包四片果酱小碟,黄油二小块。先生缓慢从容品味。红菜汤毕,小心自口袋取出小毛巾一方,将抹上果酱及黄油之四片面包细心裹就,提小包自人叢缓缓隐去。......老人手中之面包即为其夫人(潘素)带回者。情深若是,发人哀思。

实在使人难以想象,曾用现大洋四万块购买《平复帖》,黄金一百七十两易得《游春图》,并于1955年将《平复帖》及《张好好诗》卷、范仲淹《道服赞》卷、蔡襄《自书诗》册、黄庭坚《草书》卷等八件国之重宝捐赠给国家的张伯驹先生、夫人竟一贫到如此地步。故永玉兄在长题中有如下的论断,当然更是赞颂:“富不骄,贫能安,临危不惧,见辱不惊,居然能喝此蹩脚红菜汤,真大忍人也!”

永玉兄邂逅伯驹先生已不是他最困难的时期,每月文史馆发生活费,否则连蹩脚的红菜汤也喝不上。伯驹最困难时期在1969年被送往吉林舒兰县插队,拒收后只好返回北京,没有户口,成为无业游民,连粮票都靠亲友匀凑,直到1972年才受聘于中央文史馆。

在1969到1972最困难的三年中,我曾几次去看望他。除了年龄增长,心情神态,和几十年前住在李莲英旧宅时并无差异。不怨天,不尤人,坦然自若,依然故我。有两次记得比较清楚。

一次伯驹先生独自坐棋枰前打谱,我因对围棋一无所知,怕打扰他,不久即告退。

一次他对我说:“我们为某某画的枫菊图,你题后他又拿给我们看。诗作得不错,颇合我意。”我说:“蒙您许可,荣幸之至。但格调不高,惭愧,惭愧。”所谓“某某”是丛碧词社的社友,因不太熟,已想不起他的姓名了,题诗是:“银锭桥西宅不宽,黄花红叶耐霜寒。分明自写双清影,寄与词人作画看。”

(注:本文节选自《王世襄自选集》)

责任编辑:宋建华