明宋旭《皆大欢喜图》轴考辨

2022-05-03顾苏苏

顾苏苏

随着近年来美术史对明代绘画的深入研究,晚明画家宋旭(1525—1606后)〔1〕及其作品也逐渐被学界所关注。宋旭,字初旸,号石门。浙江崇德人,隆万年间以画名重海内。后来为僧,法名祖玄,又号天池发僧、景西居士。据文献记载,宋旭一生未曾追寻过仕途,嘉靖中为躲避寇难而入松江,与陆树声(1509—1605)、莫如忠(1509—1589)〔2〕等文人画家结社赋诗〔3〕。可见宋旭虽为布衣,在当时的松江文人圈却一度非常活跃。画史记载宋旭承学于沈周(1427—1509),出笔卓然超绝,迥远与人。山头树木,苍劲古拙,画作大多巨幅大障,颇有气势〔4〕,因此其人物画名常常被一笔带过。宋旭晚期受佛学思想影响〔5〕,曾创作多幅人物佛画,现存人物画以罗汉画与达摩像为主,分布于国内外多地博物馆、美术馆、拍卖公司或私人收藏。其中台北故宫博物院收录其三幅人物画,著录于台北《故宫书画图录》第八册,分别为《皆大欢喜图》轴、《罗汉》轴、《达摩》轴,其中《皆大欢喜图》与《罗汉》轴曾收录于《秘殿珠林续编》。但据笔者观察,以及近年学者对宋旭的生卒年的考证,台北故宫博物院所藏《皆大欢喜图》与宋旭其他佛画作品相比,无论在画面表现还是款识钤印上都与其多幅真迹存在较大差异。作为晚明道释绘画,或许存在一定的固定图式,但回到作品本身,其画面中的重重疑点皆指向该轴或为一件晚明时期署名于宋旭的伪作。本文一方面就该作品的文献记载、名款等画面信息作比对,另一方面结合画家个人风格表现等主要依据对作品进行详细考辨。

一、作品基本信息与背景

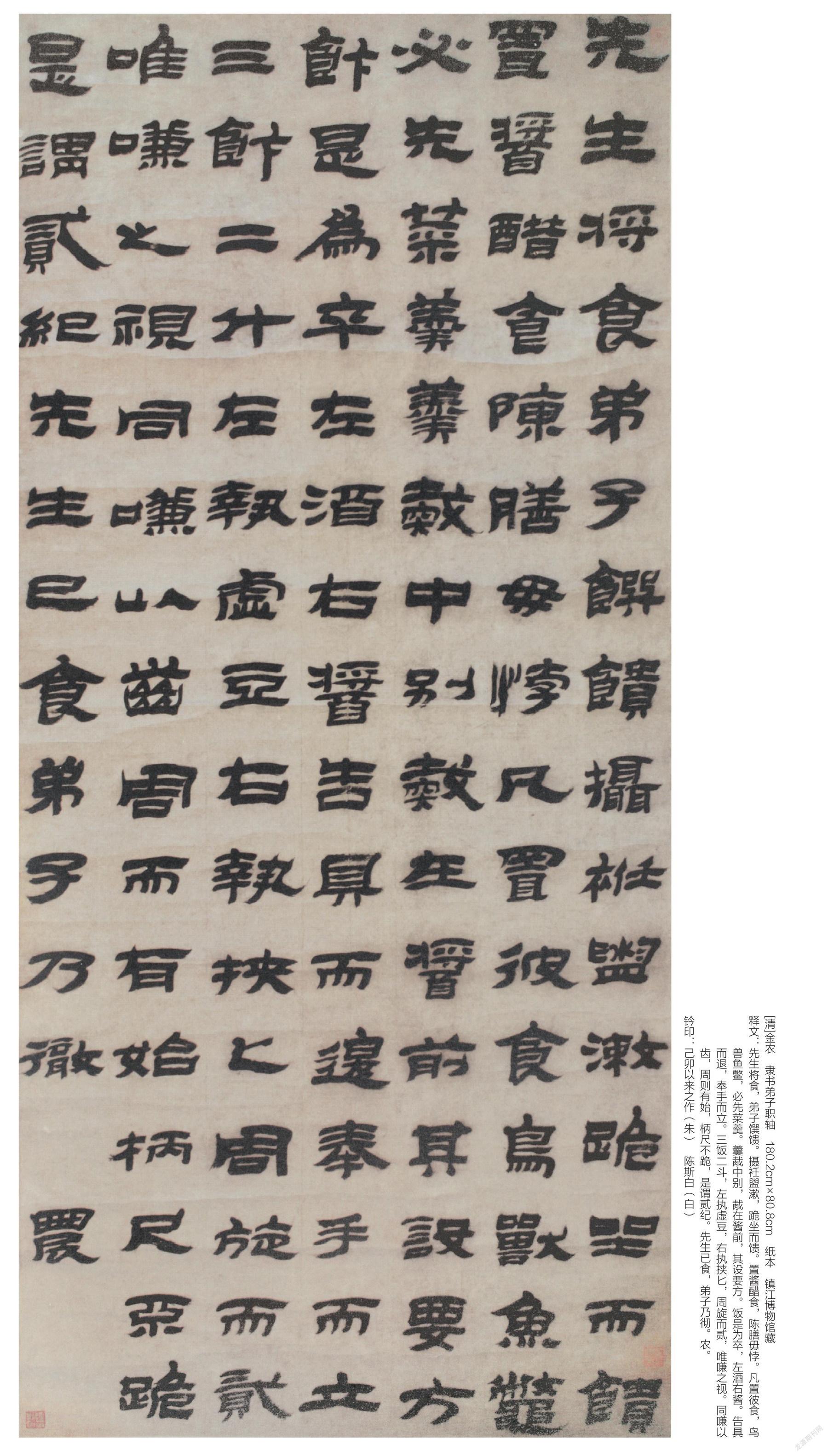

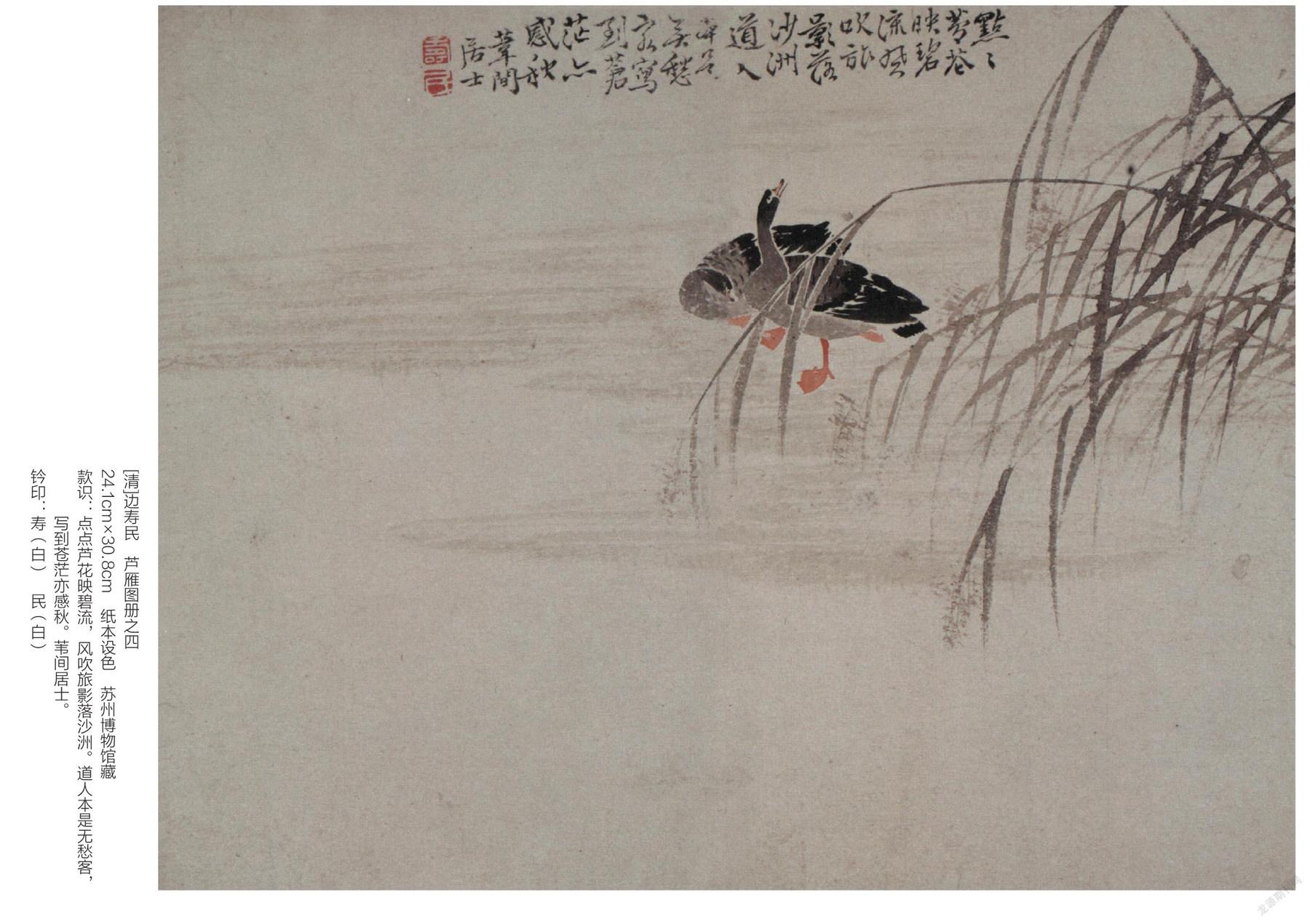

《皆大欢喜图》轴(图1),为纸本设色,纵114.3厘米,横56.1厘米。全图印章有作者一朱文印“石门”及鉴藏印“乾隆鉴赏”“太上皇帝”“乾隆御览之宝”“嘉庆御览之宝”“宣统御览之宝”“三希堂精鉴玺”“宜子孙”“乾清宫鉴藏宝”“秘殿珠林”“秘殿新编”“珠林重定”共12枚。画面无其他鉴藏印,应当是通过某种渠道直接进入清宫内府。

在《秘殿珠林续编》之中详细记录为:“宋旭皆大欢喜图一轴,本幅素笺本。纵三尺五寸,横一尺八寸,设色画,一罗汉,捧钵引鹊,二罗汉仰观,款皆大欢喜。嘉靖辛卯三月朔日,弟子宋旭焚香写,钤印一:石门。(鉴藏宝玺)八玺全。谨按,宋旭,嘉兴人,工山水,兼通内典,见图绘宝鉴续纂。”〔6〕

画题“皆大欢喜”原为佛教用语,多类佛教经书均有记录。如《金刚经·心经·坛经》:“一切世间天、人、阿修罗,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。”佛经中常以“皆大欢喜,信受奉行”作为法会或佛经的结语,表示众人听经说法后感到佛法稀有,法喜充满,信受如来所说的法并奉行如来所说的法〔7〕。可见作画之时畫家应该已经通善禅理。画面左上图题“嘉靖辛卯三月朔日,弟子宋旭焚香写”。据此,《皆大欢喜图》的题识时间为公元1531年农历三月初一日。

明崇祯时期《松江府志》中记载:“宋旭,字初旸,号石门。居崇德县之御儿乡,以画名海内。嘉靖中,避宼移家云间,从陆文定、莫方伯、周学宪诸公结社赋诗。不作大历以后,语乞诗画者屦满户外。尝往来西郊,居超果四贤祠,禅灯孤榻,皈依竺乾,世以发僧高之,好施予。”〔8〕

嘉靖年间倭寇扰乱,宋旭往来于浙江松江两地,水陆跋涉路途遥远,常常寄宿于山间寺庙精舍。原本迫于生存远走他乡的行旅,却为宋旭山水画创作的提高带来了灵感和基础条件。中年宋旭移居松江后,常住于超果精舍,结交当地名家文人,求画者盛极一时。宋旭也同其他外来寓居的画家一样接受资助,为求画者绘制作品〔9〕。

“宋旭,字石门。博综内外典,通禅理,工画山水。与云间莫廷韩入殳山社,绘白雀寺壁,时称神妙。”〔10〕后期画家更是直接做了皈依佛门的带发僧人,这期间又大量创作人物佛画,名气斐然,晚年还曾受邀为白雀寺绘制壁画,此处更验证了宋旭的佛画多为其晚期创作。

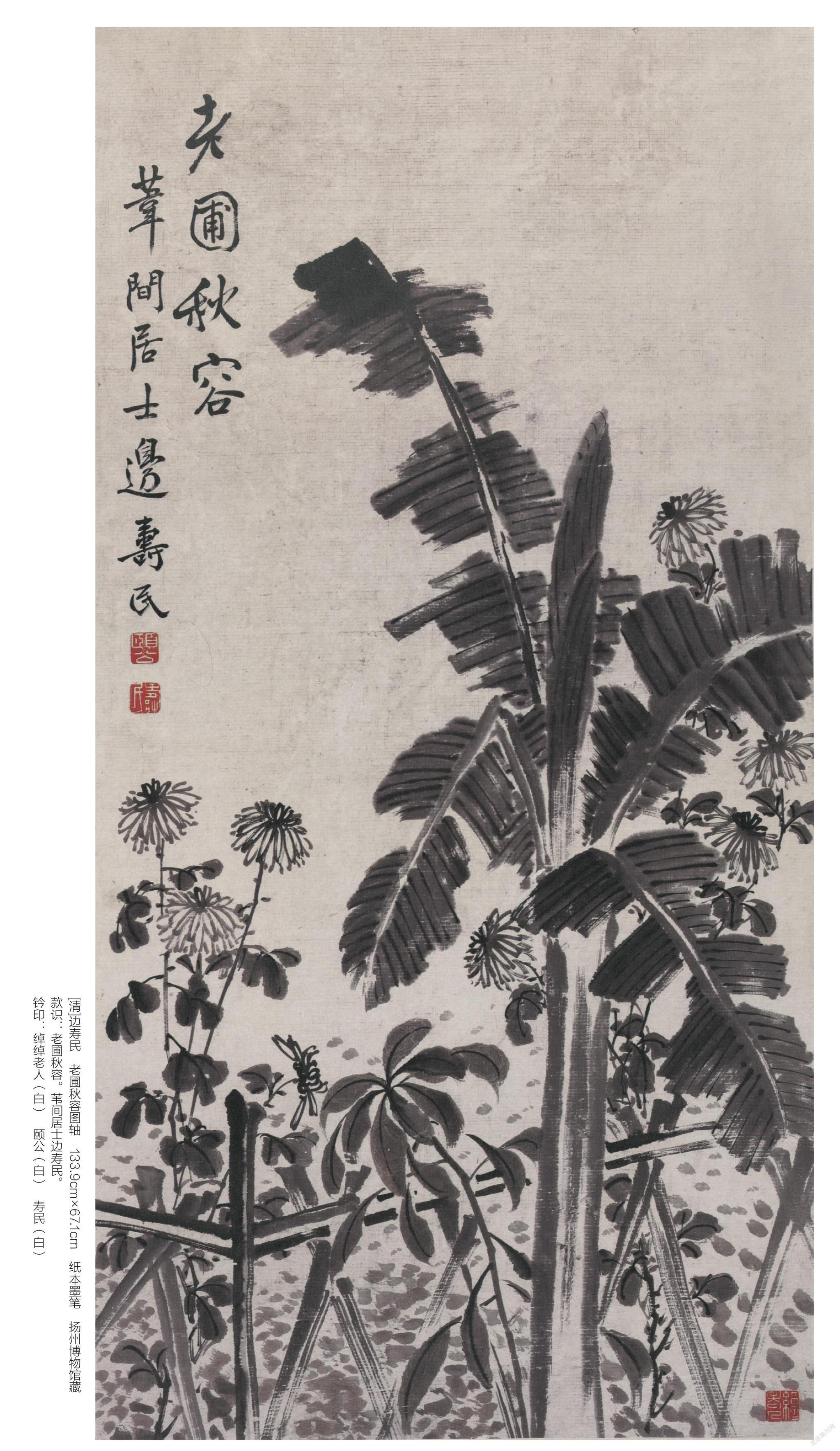

二、《皆大欢喜图》争议之处

宋旭人物画作品分为纸本和绢本,多以深色细致勾勒外轮廓,粗细有序的墨笔表现五官结构,线条温润流畅,画面整体气息古朴澄净,有宋元遗风。经笔者观察分析,现存世款署宋旭名下的人物佛画多达十幅以上,篇幅限制,遂将结合其中几幅具有真迹特征的作品进行对比。如此,与之明显相异的特征也更为直观具体〔11〕。

1.人物

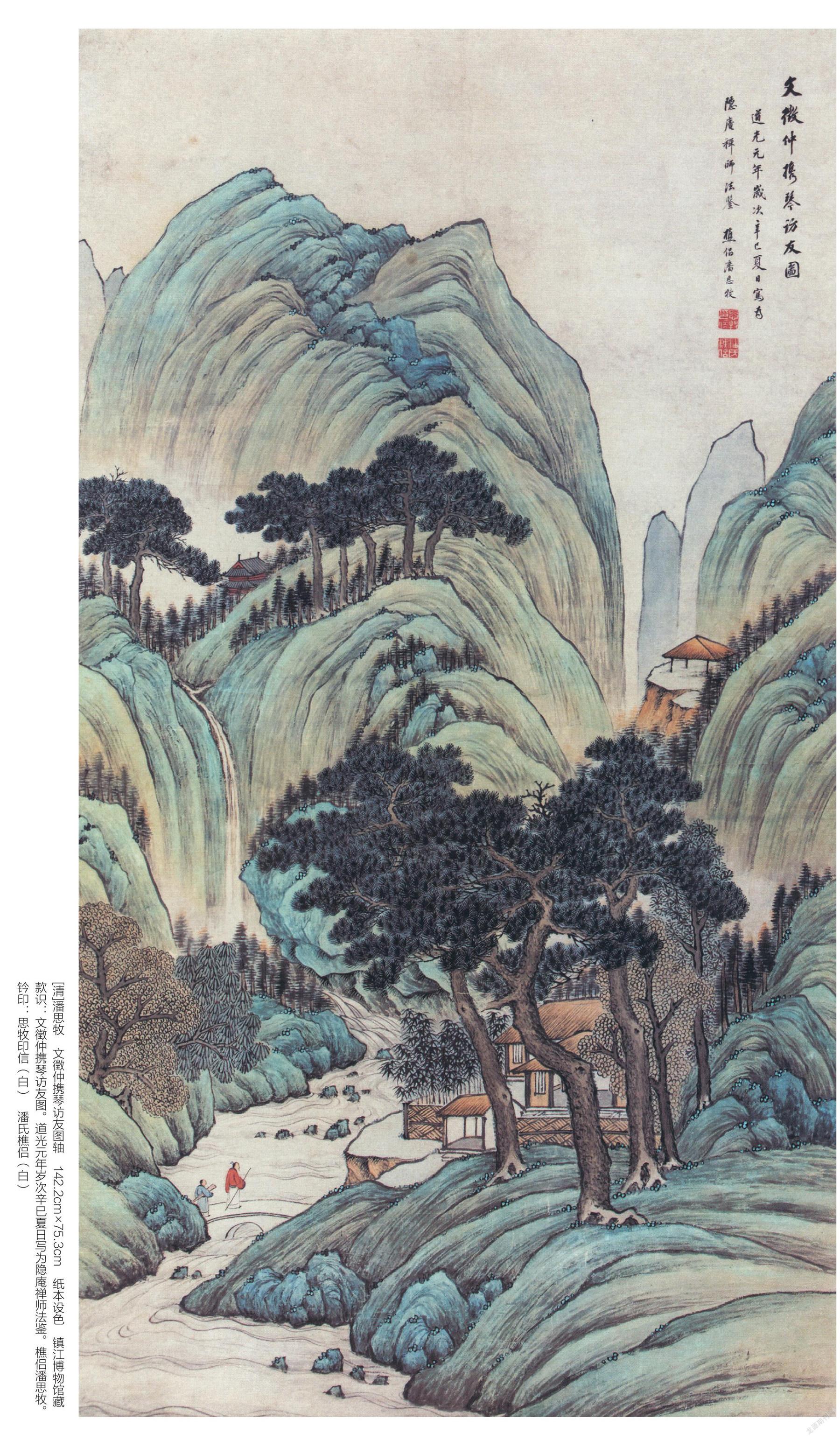

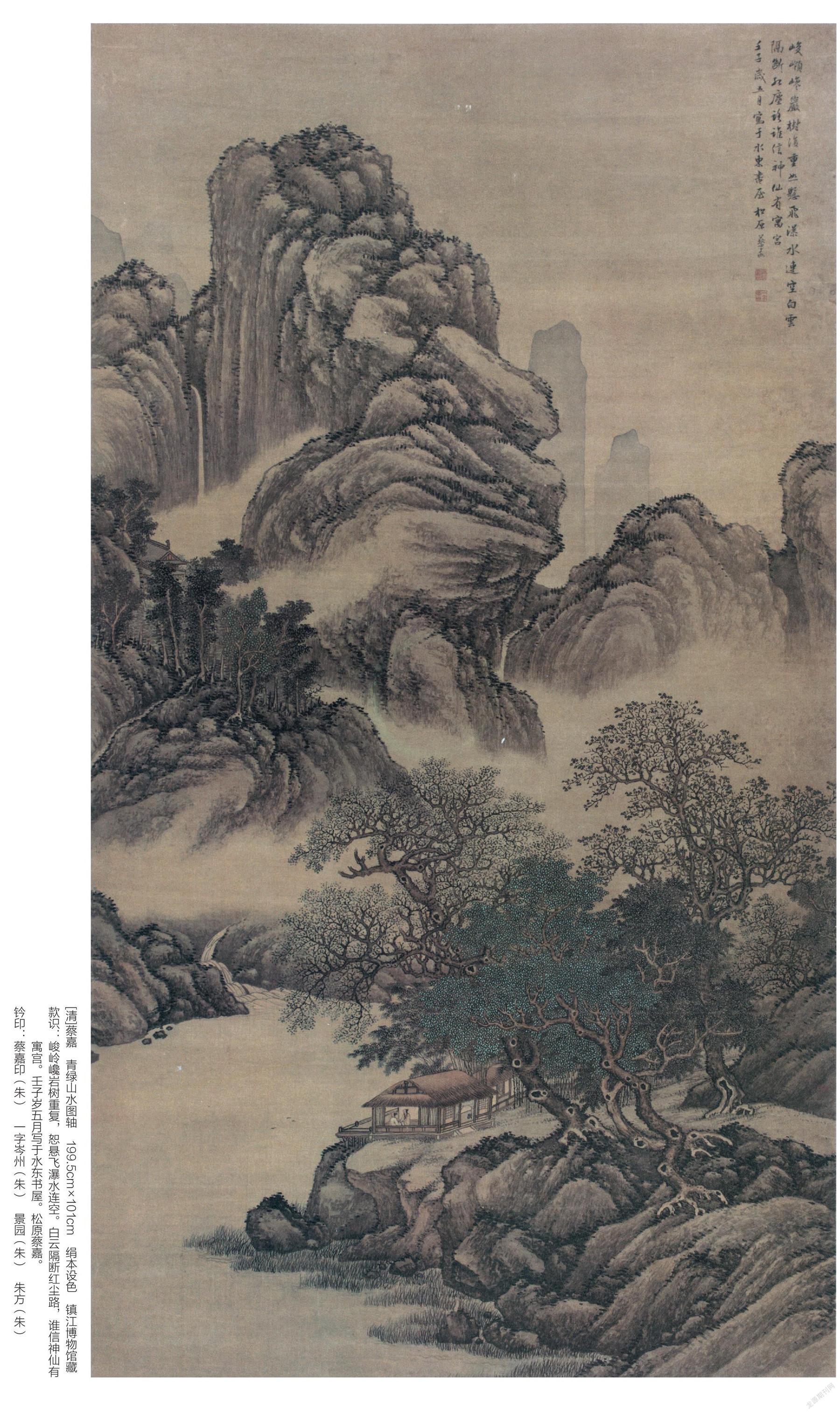

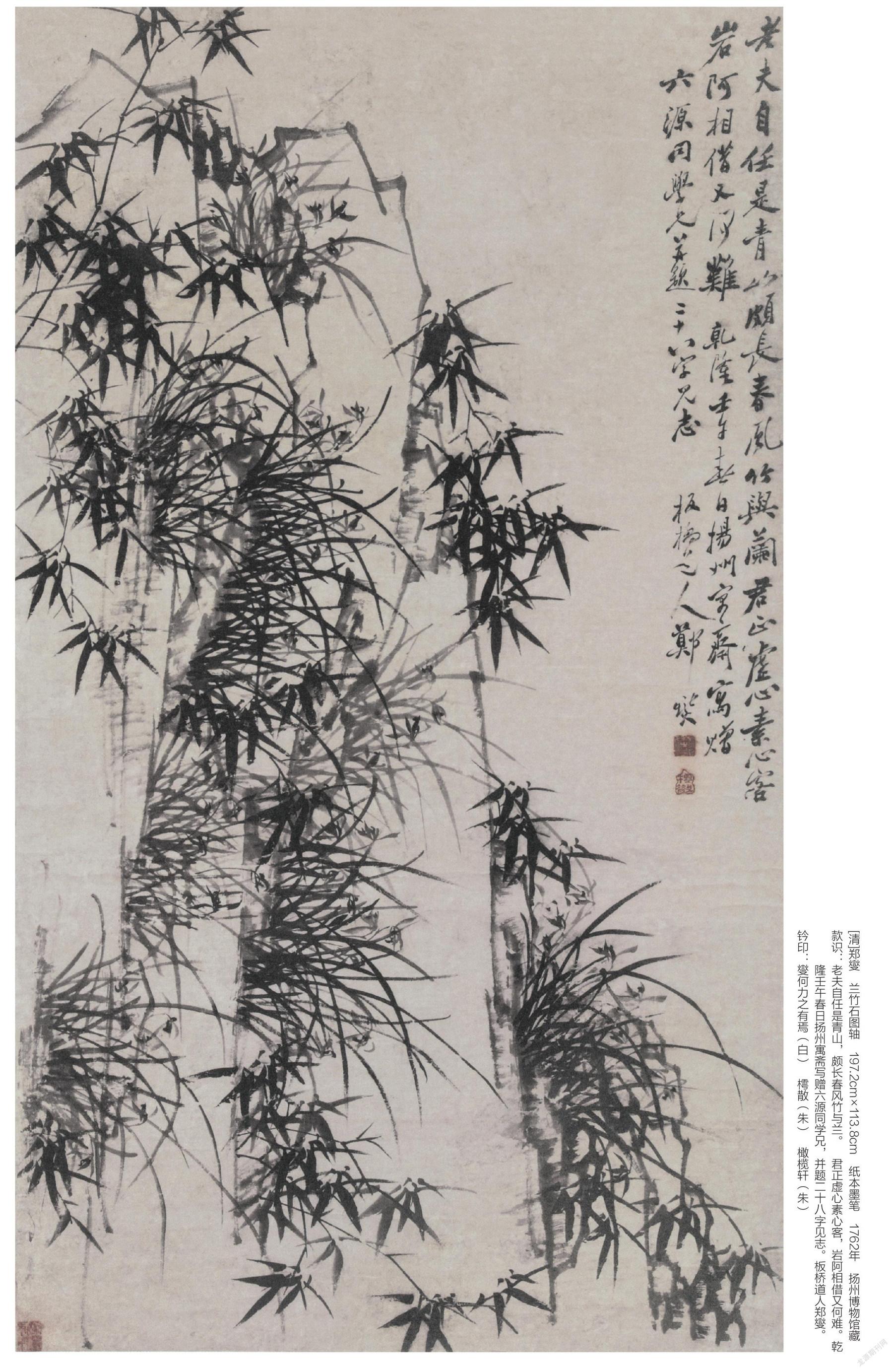

《皆大欢喜图》画面主要人物为三位体态不同的佛教男性,衣着面貌来看其身份应该是罗汉。其中墨色衣着罗汉倚卧古松之上,右手捧钵,钵中食物引来几只小鹊,衣衫松散,由浓淡墨笔的交替染就,手臂肌肉处与手掌下笔节奏并不和谐,侧峰湿笔在纸上落得也不匀称,软塌的衣衫下面是勾勒紧张的皮肤轮廓线,仿佛衣服是与画中人物分开绘制。古树的另一边一位合手站立的红衣罗汉,外衣由墨色线条勾连,袖口的一处线条突然断开,细节处理散乱,然而衣纹褶皱过多密集,分散了注意力,让观者一时不能分清观赏的主次。另一背侧面的黄衣罗汉衣纹节奏也颇为奇怪,线条浓淡分散,外边缘的勾笔比较生涩。三位人物只有两位能看清脸部表情,墨衣罗汉神情喜悦眼神向上看去,红衣罗汉则面无表情,与宋旭佛教人物画中淡然恬静的罗汉形象大相径庭。

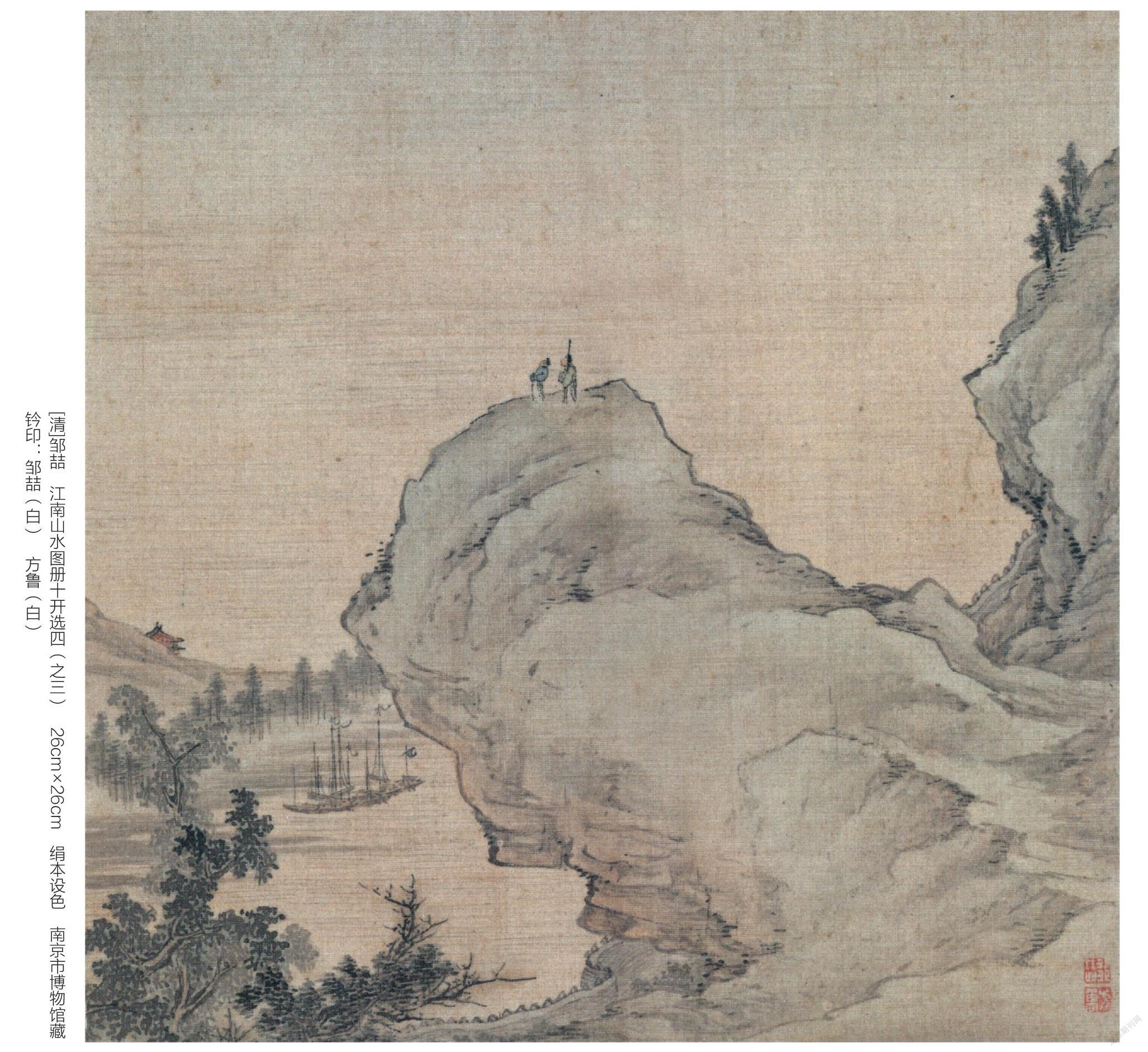

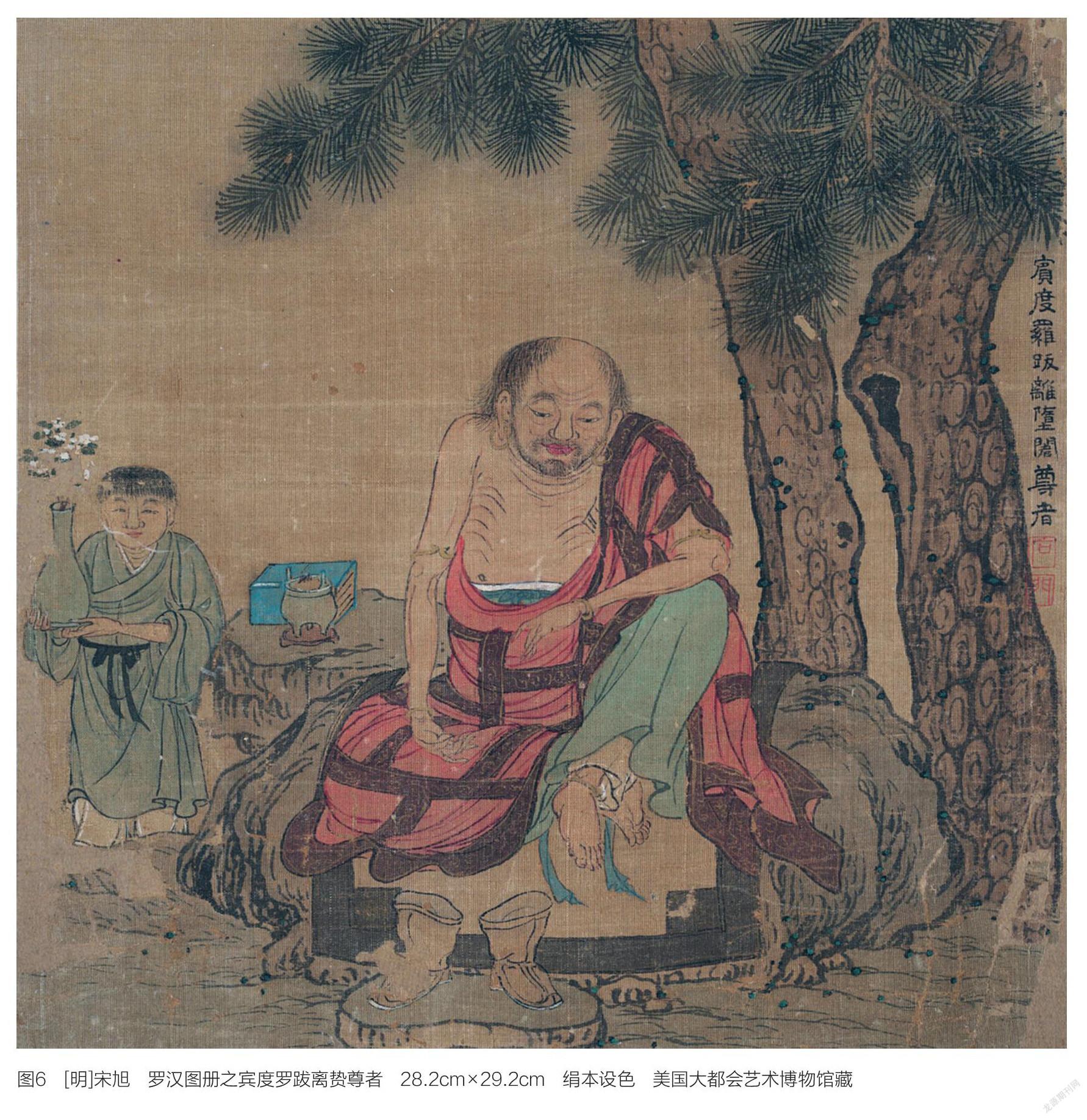

大都会艺术博物馆藏《罗汉图册》十二开,为绢本设色,其中同样正面开怀袒露的半托迦尊者像与上述墨衣罗汉体态相似,但除此之外则千差万别。《罗汉图册》中半托迦尊者(图2)不论从身体造型还是衣纹线条上都彰显出细致放松,井然有序。

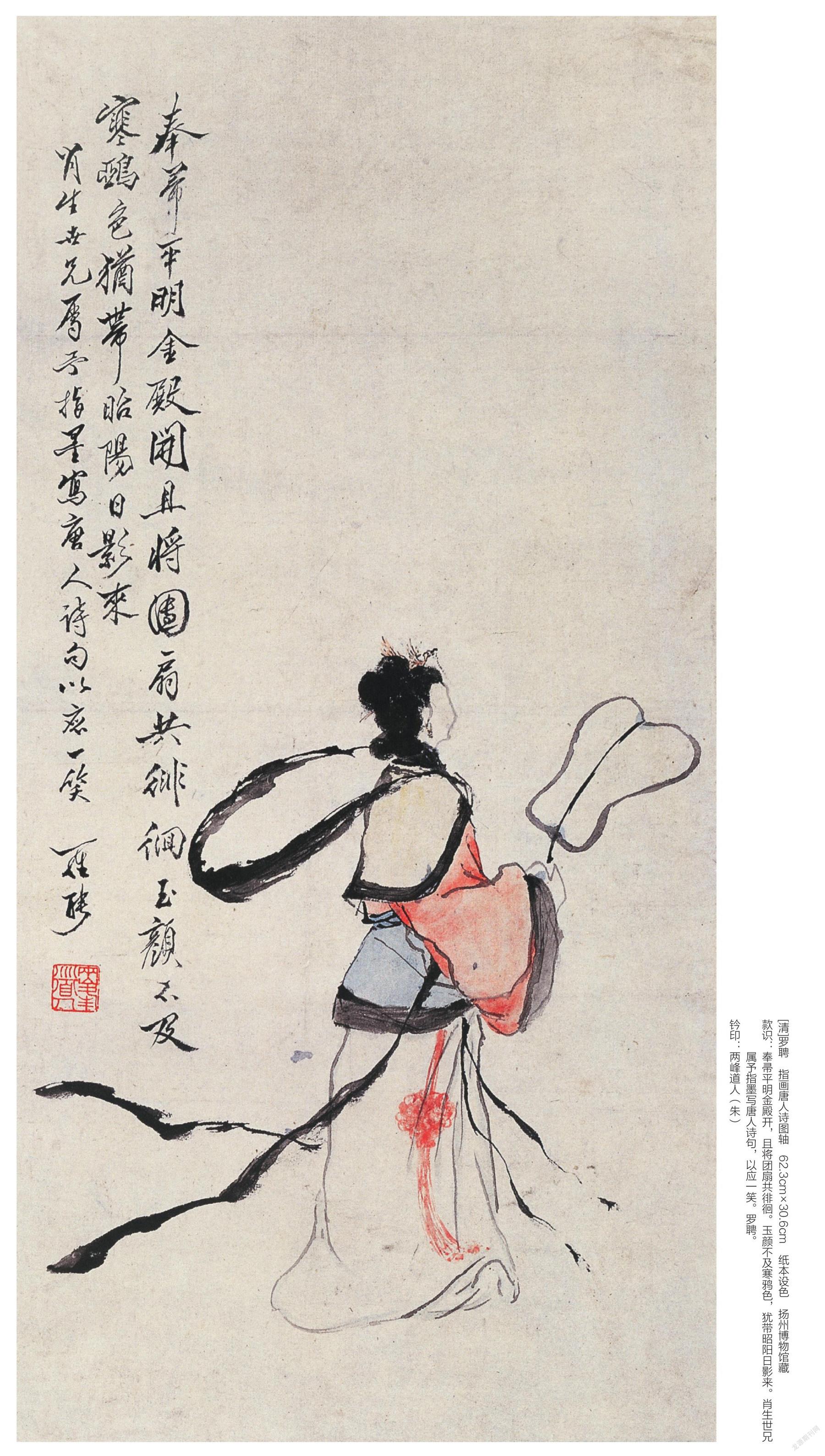

经杨仁恺著录《中国古代书画笔记》中鉴定为宋旭真迹的《达摩面壁图》轴(图3),藏于旅顺博物馆,为纸本设色,编号辽5-047〔12〕。该作品为挂轴,画幅形制上更接近《皆大欢喜图》。画中半侧脸卧坐的红衣达摩曾多次出现在宋旭其他的达摩图像中,作为与上述图中的红衣罗汉近似的人物形象,明显可以看出宋旭在处理衣衫宽松的人物时的用笔差别。面部特征上,红衣罗汉眼纹表现过多,胡须与鬓发飞扬,耳圈勾笔粗糙,颧骨线甚至接近直角般生硬,神情有些木然。《达摩面壁图》中眼睛开合走势平缓上扬,髭须井然有序地紧贴面部骨骼结构,下笔肯定,颧骨处过渡线也更自然,表情无畏淡然,整体画面处理非常精简质朴。而《皆大欢喜图》中人物的处理对于用笔细润沉静的宋旭来说是截然不同的,且纵观宋旭各时期的绘画,也几乎没有出现过这样拖沓的线条。

2.树石

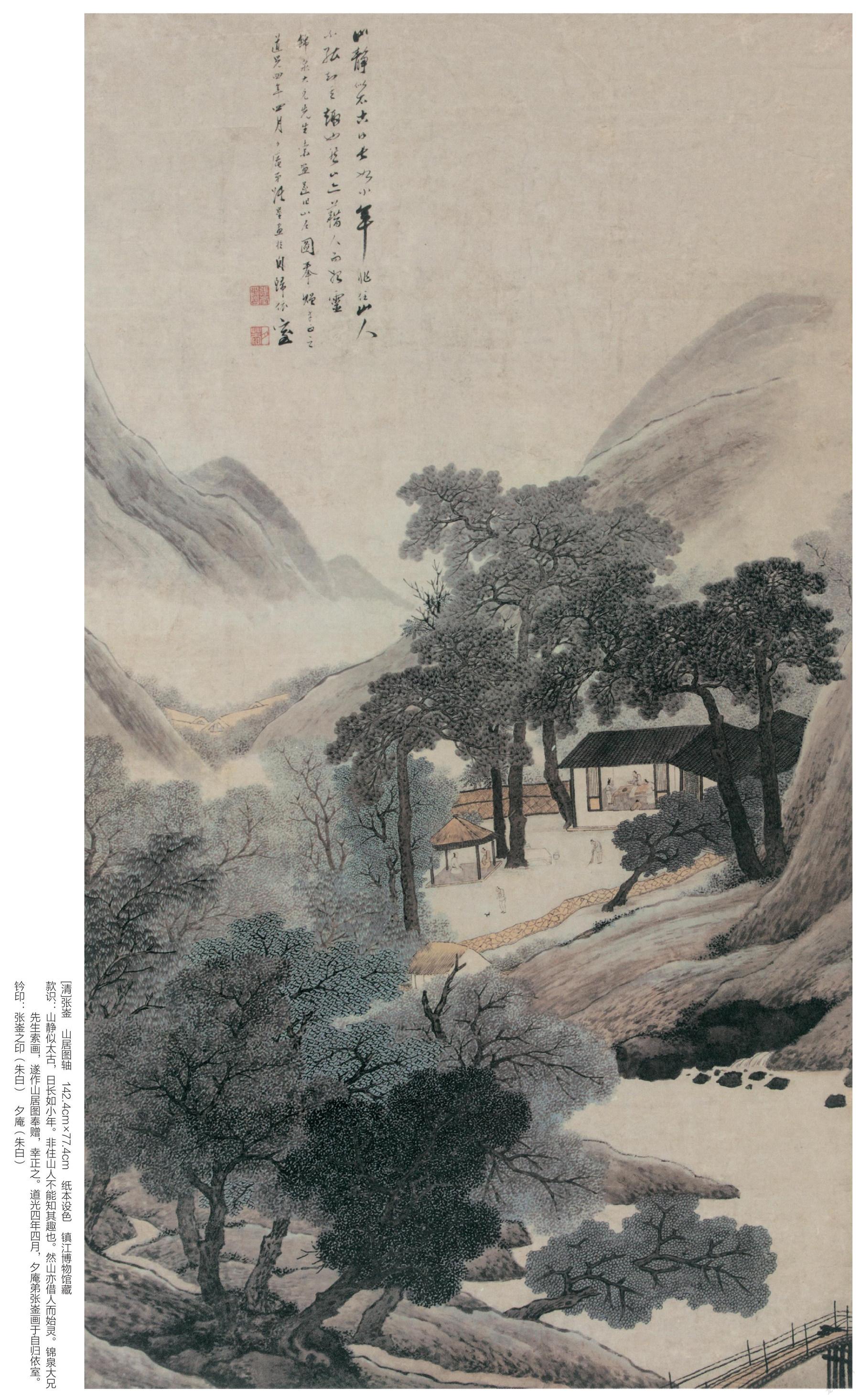

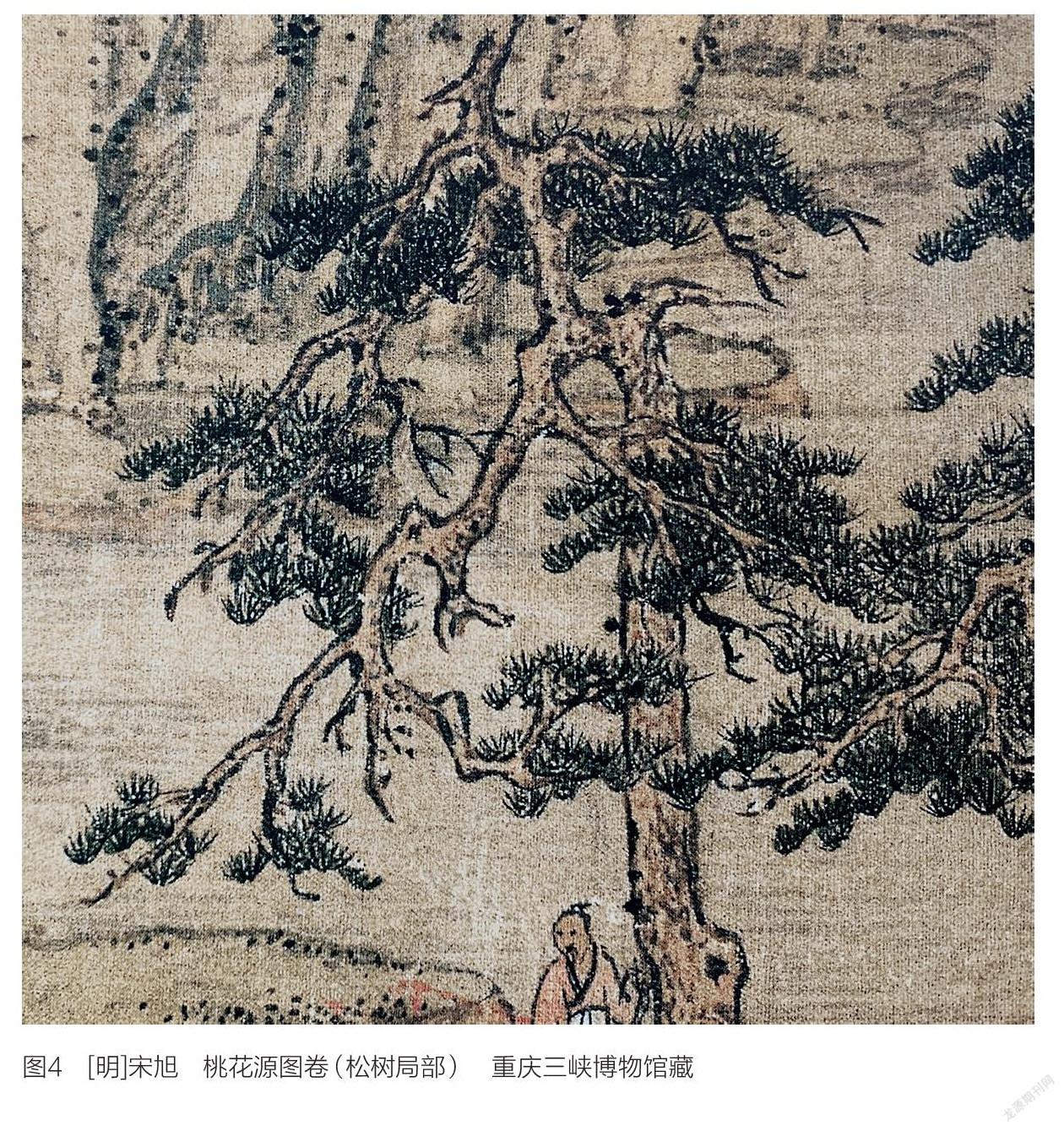

《皆大欢喜图》中古松走势带动画面整体视线,树干和衣纹画法类似,笔尖水分及用墨把握不匀,侧峰落笔,染笔过多。松叶分布较紧,松针处则每簇像是从中散开,中间部分长度较短,两边过长。《桃花源图》卷是宋旭万历庚辰年(1580)春日所作〔13〕,其中所见古松(图4)苍劲耸立,树干用笔干净利落,松树旁枝皆向上攀长。此处松针根根分明,团团簇立,针尖细而中间略粗,长度基本相类。每簇针叶数量适中,分布有序。不同朝向的松叶似有若无之间向观众展现了春日山间的微风轻拂。

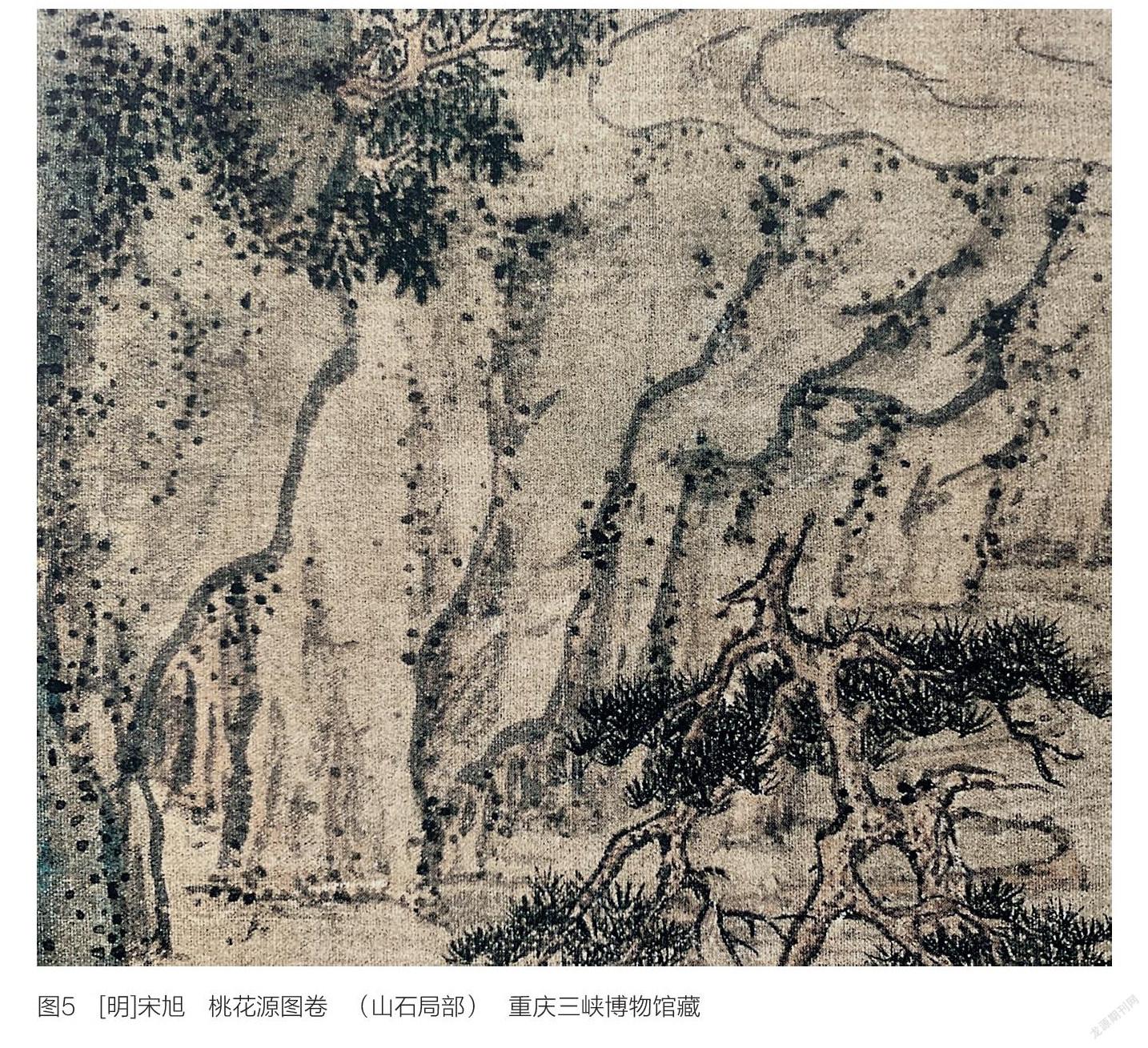

《桃花源图》卷中山石更是明显能看出宋旭山水画对石头(图5)典型的处理方式,用笔流畅结构复杂,缝隙之处是宋旭典型的雨点皴笔,墨色较匀较润,落点轻重有序,石缝转折线条的粗细控制有变化又不拘谨。《皆大欢喜图》山石部分上与山间云落款考证,推断宋旭大约生于1525年,卒于1606年之后〔16〕。据《皆大欢喜图》轴左上方的落款“嘉靖辛卯三月朔日,弟子宋旭焚香写”推断,此时画家的年龄方为七岁左右,依据常理,绘制这样的佛画作品的可能性极低。画家在绘制佛画时“焚香拜写”,从内心到程序上都极为虔诚,因而此处的书款时间更非无意间的误笔。再根据上述多处梳理,图中绘画用笔与画家晚年人物画个人面貌又相去甚远。

鉴于台北故宫博物院藏《皆大欢喜图》所钤的鉴藏印与清宫内府收藏目录《秘殿珠林》中记载一致无疑,综上种种,可认定该轴大概為晚明时期一件托名于宋旭的伪作。虽为伪作,但有一点不能否认,《皆大欢喜图》作为清代内务府收藏作品,仍具有其独特的艺术价值,对于晚明佛教人物画图式的多样性研究与宋旭其他佛画作品研究鉴定的深入都具有不可替代的重要历史意义。

注释:

〔1〕〔16〕赵智强:《明代画家宋旭卒年岁考》,《东南文化》1994年第3期。

〔2〕雒志达:《莫如忠、莫是龙文学研究》,上海师范大

学硕士论文,2013年,第14页。

〔3〕〔14〕〔明〕方岳贡,陈继儒:《松江府志》,卷四十四,明崇祯三年刻本。

〔4〕〔14〕孙濌:《中国画家大辞典》,中国书店1982年版,第127—128页。

〔5〕邵敏:《晚明画家宋旭交游与创作研究》,上海师范大学硕士论文,2021年,第10—12页。

〔6〕故宫博物院:《秘殿珠林及续编三编》,海南出版社2001年版,第395页。

〔7〕陈秋平,尚荣译注:《金刚经·心经·坛经》,中华书局2007年12月版,第74—76页。

〔8〕同〔2〕,第14页。

〔9〕高居翰:《山外山:晚明绘画》,生活·读书·新知三联书店2009年8月版,第283页。

〔11〕张珩:《怎样鉴定书画》,浙江人民美术出版社2015年版,第16页。

〔12〕杨仁凯:《中国古代书画鉴定笔记》,辽宁人民出版社2015年版,第2879页。

〔13〕《中国历代绘画流派大系:松江画派》,浙江人民美术出版社2018年版,第60页。

〔15〕上海博物馆编:《中国书画家印鉴款识》,文物出版社1987年版,第546—547页。

(作者单位:江苏大学艺术学院)

责任编辑:欧阳逸川