新世纪以来校长课程领导研究的回顾与前瞻

2022-04-29王铭宋晓乐

王铭 宋晓乐

[摘要] 自2001年《基础教育课程改革纲要(试行)》实施至今已有二十年,校长作为学校的最高领导者和灵魂人物,从过去的忠实执行课程管理到如今弹性多元课程领导,其课程领导能力对学校的可持续发展至关重要。通过对校长课程领导独立适应、探索发展及深化反思三个时期分别进行理论与实证方面的梳理总结,研究发现近二十年研究成果丰富,但在概念辨析与评价体系构建方面仍值得进一步探究。

[关键词] 中小学校长;课程领导力;校长领导角色

一、引言

随着2001年新一轮基础教育课程改革的展开及其相关文件的陆续颁布与实施,国家、地方、学校三级课程管理体系也由此正式确立,力求改变完全统一课程之流弊,增强课程的适应性。三级课程管理政策的出台推进了课程权力的下放,校长作为学校的最高领导者和灵魂人物,从过去的忠实执行课程管理到如今弹性多元课程领导,其课程领导能力对学校的可持续发展至关重要。本研究旨在梳理近二十年学者对校长课程领导的研究动态,为校长课程领导的可持续发展提供参考。

笔者在文献查找、阅读与梳理过程中发现关于“校长课程领导”与“校长课程领导力”的文章交织在一起,在此对二者内涵进行阐述与界定。首先课程领导是描述课程实践过程的综合性系统性活动,是指引、统领课程改革、课程开发、课程实验和课程评价等活动(行为)的总称。[1]它是一种行为,是指引、统领课程发展与改革活动的一种积极的行为;[2]也是一个过程,是以改善学校现行的课程状况为目标,指导和促进学校课程改革的推进,是一种持续变化并充满活力的互动过程。[3]课程领导力则是一种能力,是指按照一定办学定位、培养目标所进行的学校课程开发建设,全面提升学校教育质量的能力。[4]该能力是在课程领导实践中所需要或所形成的包含多种能力的总和,同时反过来也通过课程领导过程得以体现。换言之,校长课程领导力是在课程领导的过程中培养和提高的,并且最终体现在课程领导的具体实践中。二者相辅相成,共同作用于学校愿景目标的实现以及课程开发与实施的全过程。

基于上述阐释,本文中的校长课程领导是一种专业领导[5],是指在学校层面,为了改善学校課程的内涵与运作机制,提升教育教学质量与成效,校长基于自身课程哲学、课程专业知识及学校办学理念与发展愿景,领导和推进课程开发、实施、管理、评价等环节,让学生通过切合需求而高质量的课程计划获得自我提升与全面发展,同时促进教师专业发展的行为。在课程领导实践过程中,校长进一步提升自身课程领导力,如领导学校内部成员实施国家课程方案、开发各类课程资源发展校本课程、指导并监督学校课程的实施、引领、调控和聚合多元主体与要素能力,以及整个课程领导具体实践过程中的决策能力。

二、课改二十年我国校长课程领导发展演进:从忠实执行到弹性多元

(一)管理到领导的跳跃:校长课程领导独立适应期(2001—2005)

2002年题为“提高认识,加强领导,扎实做好基础教育课程改革实验推广工作”的讲话为专门研究课程领导提供了有利外部条件。这一时期课程领导研究逐渐脱离课程管理研究,作为独立的话题进入学者视野。因时而进,次年以“课程领导与课程评价”为议题的课程理论研讨会在西北师范大学召开,由此拉开我国研究课程领导问题的序幕。这一阶段,我国学者重在对西方相关理论的引介与梳理。如2003年单文经翻译了Allan.A.Glatthorn所著《校长的课程领导》,有关课程领导的定义、层次、重要性和功能等观点引入国内,其他学者也将其作为独立课题进行研究。

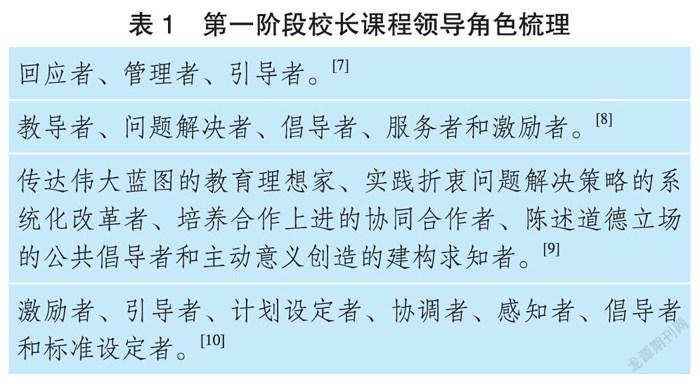

理论层面的研究主要是引进并应用国外学者的观点。在校长课程领导内涵与功能研究方面,课程领导这一概念最早见于《以小组为中心的课程领导》一文。美国学者格拉索恩(Allan.A.Glatthom)于20世纪80年代在《课程领导》中提出,课程领导所发挥的功能不仅在于完善学校的课程体系,还要能让学生通过高品质课程内容的学习,提升学习品质和成效。[6]关于校长课程领导角色方面的研究较为明显地指向计划引领者、协调管理者、倡导激励者等,具体梳理如表1所示。此阶段,校长课程领导的实证研究主要集中在农村校长、女校长等角色的课程领导层面上。如有些学者基于传统社会性别角色模式下对女性的刻板印象,指出相比于男性,女性领导的多种优长,如善于形象思维、敏于直觉思维、吃苦耐劳有坚韧性、工作中更关心学生的学习和学校的课程与教学、注重民主化决策等。

在校长课程领导独立适应的这一时期,新世纪初的校长课程领导仍处在适应接受阶段。虽然课程领导对校长而言是领导学校的题中之义,但是在长期且高度集中的课程管理体制下,学校对上级教育行政部门有过度的依附关系,即上级教育行政部门对学校有超强的控制力,即使学校有校长课程领导意味的课程改革发生,也都是上级教育行政部门安排或授意的。[11]首先,这一阶段的校长对学校课程发展的认识还处在朦胧、直觉、经验的阶段,课程领导的相关专业知识补给较为欠缺,所掌握的课程知识主要来源于自己的教育实践、观摩别人的教育实践和沿袭学校传统习俗;其次,校长的课程领导是盲目的、无意识的。三级课程管理体制赋予学校课程决策开发实施的权力,但学校内部成员尚未成熟到可以对该政策游刃有余地把握,并且校内人员参与专业发展的意愿不足,因此在校长领导具体实施过程中会出现课程系统内部的混乱无序。此外,在研究方法上,此阶段学者们对于校长课程领导的研究多集中在理论层面,尤其是对国外学者相关理论观点的引进与介绍,关于校长课程领导系统的实证研究则几乎没有涉及。

(二)行政权威到专业权威的转变:校长课程领导探索发展期(2006—2011)

基于上述分析,校长课程领导仍存在角色转变迟缓、专业知识缺乏、学校内部课程实施混杂无序等问题。在新课程改革稳步推进及素质教育持续深入的背景下,校长作为课程领导的核心与学校课程教学变革的关键人物,不应满足于“行政权威”,而应转变为“专业权威”,校长课程领导的研究仍在探索中不断发展。

这一阶段理论层面的探讨更多是从我国实际出发,灵活借鉴国外校长课程领导的理论知识。在内涵表征方面,陈明宏对比总结多位学者的观点,认为校长课程领导的核心为确定理念、塑造愿景、共享资源、建构对话、形成专业社区、发展专业知能、打造学校文化、提升学习品质。[12]在角色甄别方面,钟启泉认为要把校长培养成集终身学习者、学习激励者、行动研究者、知识生产者、知识分享者为一体的角色。[13]在校长课程领导任务的研究上,钟启泉指出校长要唤醒课程意识、形成合作组织、积累实践智慧、提升对话能力。以课程协商代替行政指令,通过协商真正回应多元主体和不同层面的实际需求。

基于国家政策的引导与本土实际问题破解的需要,校长课程领导的实证研究对象仍集中在农村校长、女校长等群体中。除此之外,该阶段大量研究开始关注中小学校校长课程领导实证层面的研究,研究者们基于前期丰富的文献基础,以某地区、某省或某校为例,实地调研,系统论述校长课程领导的实际情况。此外,在这一阶段,全国范围内的先行学校校长已经带领团队大胆地进行课程改革,并初见成效。如长春市东北师范大学附属小学在熊梅校长的带领下对已有课程进行改革的同时进行校本课程开发。不仅对国家课程进行学科内课程整合与开发,还通过统整和开发相关教育资源,将综合实践活动转变为包含不同学习领域与探究主题的综合实践活动校本课程。

基于以上分析,可以看到:首先,2006年后校长课程领导的实证研究迅速增加,弥补了对各领域、各学校层次内校长课程领导认识,夯实了校长课程领导的理论基础,同时真实的数据,客观的分析,切实有效的建议更促进了校长课程领导的发展。其次,校长课程领导的主动意识觉醒与实践的发展成熟。这一阶段校长的反思与批判性、变革与超越性观念极大地发展,呈现出一种立足于基础上的主动变革的趋势。校长借鉴发达国家办学经验,深刻分析学校课程发展的问题,提出相应的解决措施;并基于学校已有的课程理想与信念,引进先进、可行的课程理念,促进学校跨越式的发展。校长勇敢地触及僵化、统一的课程制度,借鉴发达国家学校教育模式,大胆改革过去学校课程中出现的问题,建立课外活动体系,尊重学生差异教学等。可以说,课程改革过程中,校长发挥着举足轻重的课程领导作用。其三,校长意识到团队力量的重要性,与教师建立良好关系,实施权力分享,让教师参与共同决策,唤醒、激发和保护教师拥有的专业自主意识、自主空间和自主能力,共同促进學校课程发展。最后,仍应客观看待这一阶段研究中存在的问题,一方面是对校长课程领导概念的研究,阶段一大部分是引用国外学者的观点,而这一阶段,随着校长课程领导的研究迅速增多,实证研究的比例也大幅上升,但学者们对于何为校长课程领导这一方面借鉴的成分更大;另一方面,校长课程领导在课程开发和课程评价过程中的任务研究较为欠缺。换言之,学者着重研究校长课程领导的整体过程、课程实施与管理层面,对于课程开发与评价过程中校长的领导关注不多。

基于国家政策背景和国外已有研究成果,我国校长课程领导历经十余年的探索与发展,积累了一定经验。随着《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》的颁布与落实,相关学术研讨的开展,如2011年在江西召开的“深化课程改革与校长的课程领导力”会议[14],会上讨论了我国社会转型时期人的发展问题并对人才培养体制及育人模式进行深刻反思,可以看到我国教育学与管理,校长职责与课程领导等话题与研究进一步深入,由此校长课程领导研究进入发展新时期。

(三)传统育人到现代育人的突破:校长课程领导深化反思期(2012—)

第三阶段处于新课改后十年,基于对改革正在向纵深稳步推进,学校教育变革的实质是要实现学校育人模式由“传统”向“现代”的转变。课程是学校教育育人模式的核心,因此,在这样一个深刻的教育变革过程中,中小学校长课程领导凸显为一个重大的现实命题。2013年颁布的《义务教育学校校长专业标准》进一步明确了校长在学校发展过程中的职责与能力要求。校长作为深化课程改革的学习者、引导者和反思者及课程改革的实践者、组织者和探索者,不能仅仅作为国家规定性课程的忠实执行者,应从本校实际出发、依据培养目标设计课程结构及处理好各类课程的内在关系。以战略举措实现学生学习方式的根本变革,提升教师课程创生能力,丰富教育资源,建立以开放、多元、创生为特征的新课程体系,实现学校的个性化发展。

经过新课改前十年积累的校长课程领导的基础,这一阶段对校长课程领导内涵、角色、任务等学理层面单独论述的研究相对减少,但也有学者在前十年理论实践的基础上提出总结、升华性论点。如裴娣娜提炼出课程领导力四要素,陈玉琨带领的“中小学校长课程领导力发展与评价”课题组提出中小学校长课程领导力的5个方面、14条指标与20个观察点。这一阶段更多的是校长课程领导实证方面的系统论文研究以及回顾式、综述类的研究。广大中小学校长、农村校长仍是主要研究对象;并且随着校长课程领导实践的深化,有研究者从其他视角研究校长课程领导,如有对校长课程领导伦理进行研究,还有学者从批判教育学视角研究校长课程领导,部分研究者建立中小学校长领导力评价体系,以及部分研究将学科建设与校长课程领导研究结合,创新校长关于学科建设的领导实践范式。

站在前十年新课改下校长课程领导的肩膀上,后十年改革取得丰富的成果。校长能够根据学校课程发展和学校各主体发展的内在需要,在理性选择和自觉行动的基础上,采取富有理论自觉性与实践合理性的课程领导方式。具体而言,校长进一步熟悉和理解学校课程发展的本质、过程与规律,能够自觉地遵循、运用学校课程发展的规律为学校课程的变革与发展服务;校长的课程领导超越了日常化的思维方式和行为方式,摆脱了经验、习惯、常识等消极文化因素的影响,能够从专业的角度对学校课程发展和课程领导进行理性的思考与行动,能够基于自己的课程领导过程进行重新的审视与思考;能根据学校的实际需求和具体情况进行主动的选择、自觉的行动和创造性的实践,打造学校特色,形成学校风格,提升学校品质。此外,校长在角色上逐渐摆脱忠实的课程执行者角色,通过了解学生需求,开设学生感兴趣的课程、实现自上而下的转变;关注教师心理健康与劳动情绪,为其专业发展提供创造性平台空间;将校长、教师、家长、学生、社区参与到课程领导中来,形成学校发展共同体。未来努力的方向在于进一步完善校长(课程领导)评价体系。当前关于课程领导的研究成果较为丰富,理论研究与实证研究也更加深入,但校长对于理论理解与领悟能力不够,理论消化与行为转化缺乏具体操作指标的指引,校长的评价体系不够完善。后续的研究应依据校长专业标准来构建校长课程领导力评价指标体系,促使校长更多地参与到课程变革中来。

三、启示与反思

作为新课程改革中的重要方面,课程管理体制的改变无疑为校长课程领导的研究提供了沃土。自2001年新课程改革以来,我国校长课程领导研究历经独立适应、探索发展及深化反思三个时期,既取得了显著成就,也留下了值得继续辨明与深入探讨的问题。

(一)校长课程领导研究成果斐然

1.从依附到独立:理论研究逐步深入

一方面,国家、地方、学校三级课程管理的实施引发的系列讲话、学术会议为我国校长课程领导研究开辟了专门的话语空间,使其逐步独立为一个专门的研究领域。另一方面,我国校长课程领导研究最初更多的是引介国外学者相关理论观点。经过20年发展,校长课程领导研究不仅有了数量上的增长,学者们还本土化创新,以切实有效的研究成果推动理论的实际效用提升,逐步形成立足我国实际的校长课程领导研究体系。

2.从盲目到创新:实践探索渐入佳境

课程权力下放对于校长课程领导来说是一个巨大的挑战。课程领导本是校长工作的一部分,从长期集中统一的课程管理体制转变到学校拥有一定课程自主权,意味着要处理好学校与教育行政部门、内部课程发展之间的关系。二十年的实践探索,从忠实执行上级部门的课程要求及贯彻学校原有课程体系,到校长课程领导的主动意识觉醒与实践的发展成熟,再到关注本校实际,基于学校内部系统发展需要主动谋求学校教育教学改革,真正发挥三级管理的实效。校长课程领导的实践探索愈发有章可循,也为后来者提供了明确的参考样本。

(二)校长课程领导研究应当持续深化

无论是追溯校长课程领导的研究历史,还是观照当下我国课程改革的现实,校长课程领导都彰显出了鲜明价值。裴娣娜指出我国教育的全面深化改革进入深水区,各种矛盾相互交织,揭示出改革与发展中的深层问题。事实表明,学校发展已进入关键阶段——要求学校创新人才培养模式,提高核心竞争力,培养学生核心素养。同时也迫切需要学校寻求一种新的发展模式,需要更加宽松的自主发展的决策权力,从而强化学校的发展责任,突出特色发展,实现学校的自我突破和超越。校长作为重要的课程领导者,其角色与任务也面临着重大转变。因而校长课程领导研究也应当持续深化。

进一步说,回顾上述分析,现有校长课程领导研究还应从以下两方面加以深入。第一,校长课程领导的概念进一步明晰。国外的课程管理体系与各层级课程权力与国内不同,因此引用国外学者观点用于本土实践是否恰当仍值得商榷。不仅如此,近期中共中央办公厅印发的《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见(试行)》进一步明确了中小学校党组织全面领导学校工作,履行引领性、保障性的领导职责。[15]基于此,在校长课程领导研究中,应以本土教育实践为出发点,进一步明确校长课程领导的概念。校长课程领导的本土化研究是维护研究独立、展开本土——西方平等对话、提升本专业研究者自信的一剂良药,也能帮助明确校长课程领导的角色定位,在实际工作中聚焦学校整体发展以及优化校长课程领导结构。第二,校长课程领导研究成果较为丰富,但教育实践中这些理论的转化程度不高。究其原因,校长自身专业素质是一方面,但依据校长专业标准等构建校长课程领导的评价指标体系也是应有之意。评价具有强烈的导向性与推动力量,明确的指标可以将校长课程领导进一步细化为可操作的表征与行动,促进校长课程领导研究的成果转化。

[参考文献]

[1]杨明全.试论中小学校长的课程领导[J].河南教育,2002(11):14-15.

[2]何玉凤.中小学校长课程领导研究综述[J].外国教育研究,2008(06):6-10.

[3] Macpherson,I.Aspland,T.,Elliott,B.,& Proudford,C.Theorising positioning curriculum leadership for effective learning and teaching[J].Curriculum and Teaching,1996,11(1):23-24.

[4]裴娣娜.领导力与学校课程建设的变革性实践[J].教育科学研究,2017(03):5-13.

[5]吕立杰,丁奕然,杨曼.基于情境判断测验的校长课程领导胜任力调查[J].课程·教材·教法,2019,39(09):48-55.

[6]Allan.A.Glatthom. Curriculum Leadership:Strategies for

Development and Implementation Fifth Edition [M]. California:SAGE Publications,2019:28-35.

[7]Hall,J.M.Curriculum Leadership as perceived by North Dakota elementary school principals and teachers[D]. University of North Dakota,1996.

[8] Bradley.L.H.Curriculum Leadership and Development Handbook [M].New Jersey:Prentice-hall,1985:92-95.

[9]何慧群,林政逸. J.G. Henderson轉型课程领导的领导意涵研究[J].教育科学期刊,2008,7(02):32-44.

[10] Stark,J.等. Curriculum Leadership Roles of Chairs in “Continuously Planning”Departments[C].OH:40th Annual Forum of the Association for Institutional Research,2000:57.

[11]鲍东明.从“自在”到“自为”:我国校长课程领导实践进展与形态研究[J].教育研究,2014,35(07):28-36.

[12]陈明宏.校长课程领导的研究[D].上海:华东师范大学,2007.

[13]钟启泉.从“行政权威”走向“专业权威”——“课程领导”的困惑与课题[J].教育发展研究,2006(07):1-7.

[14]丁锐,吕立杰.深化课程改革背景下学校课程领导力的提升——第二届基础教育课程改革与发展论坛综述[J].课程·教材·教法,2012,32(12):102-106.

[15]中共中央办公厅.关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见(试行)[EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/2022-01/26/content_5670588.htm.2022-1-26/2022-1-28.