弗洛伊德精神分析理论视域下人格解离症人物形象的设立与表达

——以《刑侦日记》中的主人公马特为例

2022-04-26张惠艺

张惠艺

(作者单位:东北师范大学传媒科学学院(新闻学院))

电视剧《刑侦日记》中,主人公马特由于看到母亲想要亲手杀死自己和妹妹而惊吓过度,在心理防御机制的作用保护下解离出体弱温柔的朱玑(马特副人格)以及笔迹和心理剖绘专家与身强体壮的叶劲峰(另一副人格)双重人格。可是,接踵而至的奇案竟令叶劲峰成为杀人嫌凶,也使其妹妹叶朗晴受惊失常。叶劲峰在朱玑的帮助下与当年不顾子女选择离开并且患有人格解离症的碧芯化解恩怨的同时,被刚治愈躁郁症的刑侦之父聂山器重,并与聂山、精神科医生韦睿杰、拆弹警花游雁星、总督察江政勋、法医人类学家方菀芊等人,共同侦破了包括聂山妻子失踪案在内的多宗惊悚悬案。

1 心理防御机制极端化表达——人格解离症产生的原因

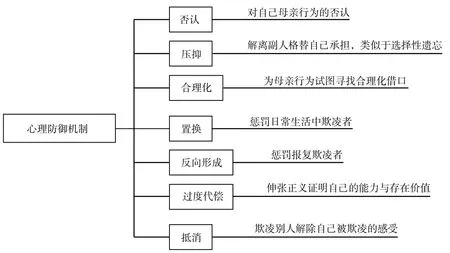

心理防御机制,是指个体遭遇挫折或紧张的冲突情境时,在其内部心理活动中有意无意采用某种方式,由此摆脱烦恼、消除焦虑,以恢复心理平衡与稳定的一种适应性倾向[1]。这一机制首先由奥地利精神病学家和心理学家西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud,1856—1939)提出,后由他的女儿安娜·弗洛伊德对之进行了系统的研究。本文通过否认、压抑、合理化、置换、反向形成、过度代偿、抵消几种子防御机制来进行人物的解读。

很多人物之所以会出现解离症,都或多或少受过刺激性的、不可弥补性的伤害,解离症的发病原因通常是有极大的压力或者是受到严重的创伤。剧中马特因为在青年时期看到母亲亲手下药毒死自己和妹妹,严重冲击了自己年幼稚嫩的心灵,于是自我防御机制开始产生作用以保护人物本身,他的种种行为在以下几个防御机制中都有表现,具体如图1所示,其中最明显的就是这种机制的极端化表达——形成多重人格:叶劲峰、朱玑和迈克尔。马特试图在内心否认母亲的行为,这是心理防御机制中否认这一形式的表现。解离出叶劲峰(马特副人格)来帮助自己承担这一痛苦是压抑这一方式的极端化表现,这一方式可以说是其他防御机制的共同结合,它包含主人格否认接受母亲会亲手杀掉自己和妹妹的事实,选择让另外一个人格替自己承受,类似于自己“选择性遗忘”的过程,将这个行为结果进行合理化的解释,并且把那些日常生活中的欺凌者当作欺凌自己的人来惩罚,于是开始按照《血谜图》实施犯罪。试图通过惩罚日常生活中的欺凌者来满足自己作为被欺凌者的心理需求,这是心理防御机制中置换这一形式的表现。马特作为一个被欺凌者,后来为了惩罚那些欺凌者,自己变成了欺凌者,这是心理防御机制中反向形成的外化形式表现。试图按照《血谜图》实施犯罪,从而证明自己的能力和存在价值,为受过欺凌的自己伸张正义,这是心理防御机制中过度代偿形式的表现。反复用欺凌别人的方式来解除自己被欺凌的感受,这是心理防御机制中抵消形式的表现。

图1 马特的心理防御机制

2 角色多重人格的形象塑造

2.1 自傲幼稚与善良忠实的碰撞——马特

弗洛伊德曾说:“人是一个受本能愿望支配的低能弱智的生物。”[2]他将本能区分为两种:其一是爱欲或性本能,这里不仅包括不受禁律制约的性本能和具有升华作用的冲动或由此派生的受目的制约的冲动,而且包括自我保存本能;其二是将施虐狂作为第二类本能的代表[3]161,认为死的本能不是表现为求死的欲望,而是表现为伤害自己或他人,它包括自我毁灭和攻击驱力,表现为侵略的倾向,是将毁灭的对象从自身转移到他人[4]。

弗洛伊德指出,死亡本能总是设法要使个人走向死亡,死亡被认为能够带来最终的平静,是内心深处毫无波澜的港湾。例如,马特在告知公众自己做这些事是为了报复那些欺凌者,独自揽下罪行,救赎了海蓝等其他同伙,安然地等待脖子上的环形炸弹爆炸时,这是面对死亡的平静,是人对死的本能的趋向性。

弗洛伊德的人格结构理论由“自我”“本我”“超我”3个层次共同组成。概括来说,“本我”是内心的最深处,是人作为动物属性的本能的外化展现,它是被意识世界中存在的各种规则或者伦理道德一直压制在身体中的兽性,是最原始的、满足本能冲动的欲望。“超我”与“自我”都是在“本我”的基础之上发展而来的,“超我”是人格结构中的最高管控者,是存在于意识世界中最理想化的、最完美的一种人格,以道德心的形式运作,维持个体的道德感。受伊谛普斯情结支配的性欲期的广泛普遍的结果可以被看作是在自我中形成的一种沉淀物,是由以某种方式结合在一起的这两种认同作用构成的。自我的这种变化保留着它的特殊地位,并以一种自我理想或超我的形式与自我的其他成分形成对照[3]155。“超我”保持着父亲的性格,当伊谛普斯情结越强烈,并且迅速地屈从于压抑时,“超我”对“自我”的支配,愈到后来就愈加严厉,即以良心的形式或者以一种潜意识罪疚感的形式[3]156。“超我”在道德原则基础之上,一直在压制“本我”的最底层欲望,并且总是朝着完美化的“我”这一方向发展,在法律规范方面,“超我”也是管控着“自我”,使其在自身“本我”和外界现实环境中进行调节,规范约束着“本我”。“自我”这一层面是意识世界中真实的人格结构,是在权衡本我与超我之后的结果状态。弗洛伊德认为,“自我”就是“本我”的那一部分,即通过知觉—意识的媒介已被外部世界的直接影响所改变的那一部分[5]。剧中韦睿杰作为医生的状态就是一个很好的例证:首先他没有控制“本我”,任由自己的本能欲望暴露,不断满足自己在杀人之后的快感以及对于母亲的报复,但是要想不被发现杀手的身份他就必须保持作为一个正常人应有的状态,活在规范道德之下。作为医生,他会帮助每一个有心理障碍的病人走出自己的困境,看似平常的日子中暗流涌动,但是其强大的内心支撑着他能够在警署中调查一个自己作为凶手的凶杀案,使得自己的欲望一方面被不断扩大化,另一方面被道德规范化,一边犯罪一边赎罪,而这二者之间的平衡状态就是他存在于现实世界的“自我”人格,这一人格和另外两个人格的矛盾冲突,不断调和着这种强烈的反差。

但并不是所有人的“自我”都能正确地调和“本我”与“超我”。剧中海蓝和马特等人所结合形成的犯罪团体,因为自己受欺凌,所以一心想替受欺凌者伸张正义,这一出发点是值得肯定的。但是她们选择的反抗欺凌的方式是违反法律法规的,他们杀害这些欺凌者,剥夺了他们的生命,他们的“超我”人格没有阻止住本能愤怒的冲动。因此,他们实际上表现出来的是一个没有正确调和的“自我”人格,这一没有调和着好的“自我”人格更偏重于“本我”这一层面。

2.2 随性风流与死的本能的交互——叶劲峰

2.2.1 本我驱动的随性风流

本我的欲望中包括饥饿、生气和性欲等作为动物属性的原始冲动。叶劲峰与莫希欣在外偷情,莫希欣与江政勋的性关系等,这些都是人原始冲动的表现,内心欲望冲破一切道德与伦理束缚,促使人物做出与生俱来的动物属性的相应举动。绿眼杀手韦睿杰曾在剧中说过,刺激一个杀手作案很可能仅仅是看到了雪白润滑的肌肤,而这种对于身体的欲望是人生来就有的,人虽然不同于动物,但仍然是具有动物属性的,这一本质属性就决定了“本我”的存在,也就奠定了“自我”和“超我”的发展基础。

2.2.2 死的本能的现实投射

死的本能分为两个方面:一种是能量向外,表现为侵略、挑衅、破坏、争吵等形式;另一种是能量向内,表现为自我惩罚、自杀自残、自罪自责、自我毁灭等形式[6]。

在剧中,两种死的本能都在叶劲峰身上有所体现。前者表现在叶劲峰推断出韦睿杰是绿眼杀手但韦睿杰通过自己的妹妹洗脱罪行的时候,独自一人去找韦睿杰,通过种种话语的挑衅,如“要不这样,我陪你玩个游戏,我把命给你,你看能不能把他叫出来?”“这次你试着掐我,看看他会不会跑出来。”“你那么有求知欲,过来找答案啊!”来不断暴露自己的潜意识,也就是“本我”中的死的本能的体现,显示出自己强大的攻击性与侵略性,以激发“绿眼杀手”韦睿杰的杀欲。除此之外,剧中多次出现了马特与其他人物的争吵,尤其是在本来有矛盾的双方之间,这种“本我”的展现越发明显,如叶劲峰因为小时候看到母亲亲手下药要毒死自己和妹妹,于是一直对于母亲排斥的状态。两个矛盾双方之间,由于有隔阂的存在导致双方对于微不足道的小事也要分出胜负,这些人物的争吵是“死的本能”的表现形式。

后者体现在叶劲峰在母亲杨碧芯精神恍惚、焦虑紧张的时候,为了能劝慰母亲,他和朱玑(另一个副人格)之间不断变换,朱玑作为一个善待母亲的人格,希望解开叶劲峰和母亲之间的心结,不断在劝慰过程中跳出,使得叶劲峰不得不对自己使用暴力(扇自己耳光)来获得片刻的清醒,这种扇自己耳光等行为的自我惩罚是叶劲峰这一角色“死的本能”的外化表现。

2.3 细腻与短暂的冲击融合——朱玑

作为马特的副人格,朱玑一直是一个细腻温柔的存在。除之前介绍的他在叶劲峰死的本能的现实投射中起到一定的作用外,他作为马特的人格之一,也有着自己对游雁星的感情,这是作为一个人格“本我”的反映,属于马斯洛需求层次理论中第三层社交的需求。他作为一个人格,即使知道自己可能仅仅是短暂性的存在,随时可能被另一个人格替代,但是他仍然表达着人内心中最真挚、最细腻的感情,这份细腻与短暂的冲击与融合可以通过其语言表达和行为方式的来具体分析。

2.3.1 在语言表达上

在“本我”这一层面,朱玑有着作为一个人格的本能冲动,也有自己的情感诉求。例如,他曾对游雁星说:“我只是一个人格,我随时会消失,但是你愿不愿意,接受一段有期限的爱情?”还有他自己的内心独白:“只要看到她,就什么都满足了。”这是“本我”层面具像化的表现。

这一人格的“超我”层面表现在他得知叶劲峰对母亲的怨恨之后,极力地劝和两人,企图修复二者之间的关系。这是“超我”的道德规范性,尊重父母是最基本的传统美德,在这一人格层面的影响下,他不断调整自己的行为方式,使其符合道德性质的社会规范。

2.3.2 在行为方式上

朱玑这一人格的“自我”层面更偏向“超我”这一层面,通过角色的行为:劝和叶劲峰与母亲、专一对待游雁星等,都可以反映出人物的“自我”层面。其虽然作为“本我”与“超我”的融合形态,但是依然表现为更偏向“超我”的形式。

2.4 融合中父亲形象的重塑——迈克尔

迈克尔在剧中作为最后一个出现的人格,是主人格和副人格的融合。迈克尔在剧中没有太多的展现,通过仅有的影像展现,笔者猜测大概率是父亲形象的再造,因为父亲在已有的电视剧影像中没有太多展现,从母亲杨碧芯对于马特父亲的印象回忆与迈克尔的对照中可以看出迈克尔保有父亲的很多特点,因此笔者推测在第二季可能出现更多父亲形象的模仿。

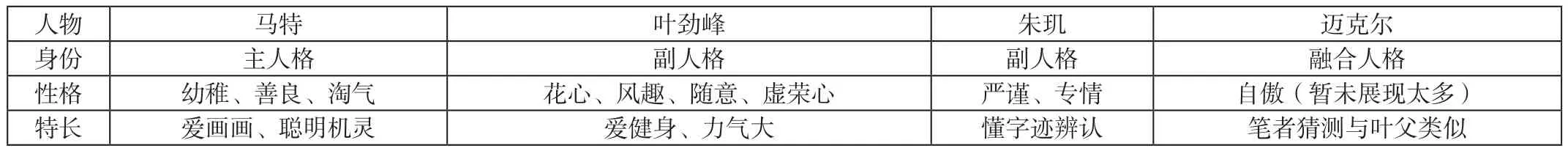

总结马特这一人物形象,将其主人格、副人格及融合人格罗列成以下表格。整体如表1所示。

表1 马特人物形象分析表格

3 对于人物形象塑造的启示

3.1 人格解离症角色形象

引发出现人格解离症的因素很多:可能是由于社会压力大,造成生活和工作重心偏移,引发人格解离;也可能是由于人生某个时期遭受精神重创,造成人格分离[7]。因此,在塑造这种特殊人物形象时,尽可能使用影像表达出人物患有人格解离症的原因,更有助于后续叙事的推进,由因及果,更好地帮助观众理解人物关系。例如,在《刑侦日记》中,导演通过影像将马特患有人格解离症的原因展现出来,这对于观众理解叶劲峰与母亲之间的矛盾有很大的帮助。

3.2 行为机制背后的心理理论支撑

电影是心灵的镜子,是以潜意识方式向观众表白的弗洛伊德的梦[8]。优酷全网独播的电视剧《刑侦日记》,以其特色的人物形象吸引广大受众,而这些患有解离症的人物形象设立与表达最重要的就是动作,而动作背后一定有心理因素主导。因此,了解行为背后更深层次的心理理论,能够为人物的外化行为与语言表达提供理论依据,有助于使人物形象更加丰满,更好地塑造圆形人物而不是扁平型人物,从而为特色人物形象的塑造奠定理论基础。