田黄“六德”及其质量评价与控制因素探讨

2022-04-25芦明媚周征宇

芦明媚,周征宇,2,3

(1.同济大学海洋与地球科学学院,上海 200092;2.同济大学宝石及工艺材料实验室,上海 200092; 3.上海宝石及材料工艺工程技术研究中心,上海 200092)

自古以来,民间就有“一两田黄一两金”的说法,而较好的田黄价值比黄金还要高出数倍,现如今更是“一两田黄十两金”甚至“一两田黄万两金”[1],说明田黄的价格不仅十分昂贵,且上涨趋势令人咋舌[2]。然而,田黄价格的评判标准到底是什么?其实,田黄经过数百年的市场流通,已经在田黄行业中形成了一定的共识,即《印石辨》石巢先生所提到的“温、润、细、结、凝、腻”,即田黄“六德”[3]。不少学者已对田黄的宝石学和矿物学特征进行了系统的研究,然而对于市面上公认的田黄“六德”这一评价体系,却少有人提出较为科学的解释,导致了田黄的评价标准依旧不明。为此,本文针对石巢先生所提到的六字标准结合仪器分析探讨其质量控制因素。这对于田黄的市场发展、文化历史内涵发展以及宝石学研究都有着重要意义。

1 田黄质量评价研究的意义

1.1 市场发展的需求

“黄金有价玉无价”是大多数消费者对于玉石价格的初步印象,田黄作为“石帝”更是其中的价格天花板之一。由于资源的稀缺性与田黄所特有的收藏文化,田黄早早就成为艺术品市场中的宠儿[4]。近年来资源的枯竭使得田黄价格飞涨,各种仿制品、相似品也层出不穷,市场中鱼龙混杂。而市场如若缺乏符合历史传统、符合市场发展的价值等级评判体系,会使得许多投资者、爱好者和收藏者对田黄因心中没底而望而却步;因而,田黄质量好坏的科学评判标准就显然成为解决这一问题的关键。

1.2 历史发展的需求

东汉许慎《说文解字》中将玉解释为:“玉,石之美者”并提出了“仁、义、智、勇、洁”的五德[5],但该标准更适用于和田玉等中国古代四大名玉。田黄因其色、质、纹等方面的突出特点,尤以硬度适中而使其成为印石篆刻的极佳材料,显然五德说无法表现田黄的特性与特色。传统的鉴定方法多以观察石形、石皮、萝卜丝纹等为主[6,7],无法满足如今越来越复杂的市场情况,时代的发展呼唤更加科学的田黄质量评价标准的出现[8]。

1.3 文化发展的需求

随着中国国力的强盛,中华民族文化软实力的增强,近年来中国石文化价值观的影响也逐渐扩大并得到了例如日本、韩国、老挝以及新加坡等国家民众的认可。丹东、青海、莱州、老挝阿速坡等一些地区陆续发现了新的印石资源,但由于普遍缺乏系统研究,市场上消费者对新印石资源出现不解、犹豫;且出于对现有四大名石市场冲击的担忧,针对个别石种消费者甚至出现了抵触情绪[9]。一块石头是否是田黄,首先得判断样品是否符合田黄的矿物组成、是否具有田黄的微观结构,再判断是否符合历史上对田黄品质的评价标准。同时,这也决定了中华石文化价值观是否可以成为世界文化价值观的进程。

1.4 科学研究需求

1982年石巢先生在《印石辨》中提出的田黄“六德”说,获得了业界的高度好评与一致认可,“六德”标准从而成为眼学鉴定田黄的金科玉律,极大地推动了田黄市场的发展。然而,田黄“六德”均为形容词,对其解读具有极强的主观意识,从而导致市面上各执一词的不同解读,对田黄的评价标准依然没有相对客观权威的定论。究其原因,即在于“六德”背后缺乏科学的支撑。

同时,一套完整的田黄标准体系应该包括田黄鉴定标准、田黄分类标准、田黄材质质量评价标准,乃至田黄雕刻工艺标准。本文仅对田黄的材质质量标准进行初步探讨。

2 田黄“六德”的品评标准

《印石辨》中提到,品评印石的方法不是听其名,也不是观其色,而是辨其质,并认为印石品质有“六德”“三贱”。“六德具备者,惟有田黄,斯谓上品,无怪乎人称之为‘印石之王’”。所谓“六德”,即:(1)细,指组成分子极微、极小,即粗之反。田黄质量评价的第一条准则和其它大部分玉石并无二致。质量好的田黄,肉眼极难看到其颗粒感;(2)结,指其分子结合紧密,即松之反。田黄质量评价的第二条准则为结构致密,也被许多玩石爱好者称为“密度高”,表现为“石结则光泽好,作印耐用,雕刻花纹不易模糊”,意即工艺加工性能好,易奏刀;(3)润,如久经浸在水里,有如露之欲滴。通常,“润”字在字典中被解释为“不干燥、滋润”,显然与本意不符,田黄六德之润按书中释义指的应是须具有一定的透明度;(4)腻,如久经泡在油里,有如油之欲滴。田黄之腻与其它玉石的次生矿(譬如和田玉籽料)质量评价较为一致,即表面光泽具有一定的油润性;(5)温,如久经埋藏在土里、田里,有出土之气,或曰宝气。温在字典中常被释义为“不冷不热;暖”,谈的更多是人的触感。而石巢先生的原文释义显示了不一样的解读,该温更多偏向于“温润”之“温”,是田黄埋藏于土中经年累月而形成的一种“包浆”质感;(6)凝,指结而润,是六德之第二德与第三德的升华。石巢先生进一步解释“凝灵即成冻状、半透明。凝灵至甚,则晶莹、全透明如水晶,有如宝玉”,有着石含“宝气”的要求,即“温”德,故“凝”字无法单独理解,而是田黄其他几德的综合体现[1]。

3 田黄“六德”的显微结构解析

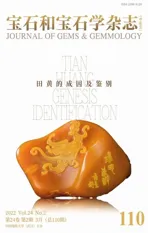

选取田黄系列样品的自然断口进行扫描电子显微镜实验,获取样品的二次电子图像。仪器型号为Philip XL-30ESEM;测试条件:电压30 kV,高真空模式。测试单位为同济海洋地质国家重点实验室。样品如图1,其中图1a为掘性独石样品,图1b、图1c为上坂田样品,图1d为带皮田黄样品。

图1 田黄样品Fig.1 Tianhuang samplesa.掘性独矿样品;b,c.上坂田样品;d.带皮田黄样品

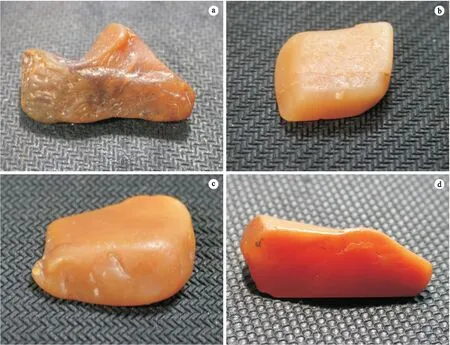

3.1 “细”的解析与探讨

根据《印石辨》中石巢先生对于六德的释义,“细”形容的是田黄中所含矿物颗粒的大小,为此,将相关样品(图1a)置于扫描电镜下,放大2 000倍进行观察。从图2看出,同样在5 000倍扫描电子显微镜下,图2a中掘性独石中矿物片晶直径多数大于5 μm,而图2b中上坂田样品矿物片晶直径均在5 μm以下。扫描电子显微镜图像显示无论是颗粒大小还是厚度,图2a中样品均比图2b中样品大的多,图2b中样品更能达到田黄六德之“细”的要求。

图2 不同孔隙度田黄样品的扫描电子显微镜图像Fig.2 SEM photos of different porosity of Tianhuang samplesa.掘性独石样品;b.上坂田样品

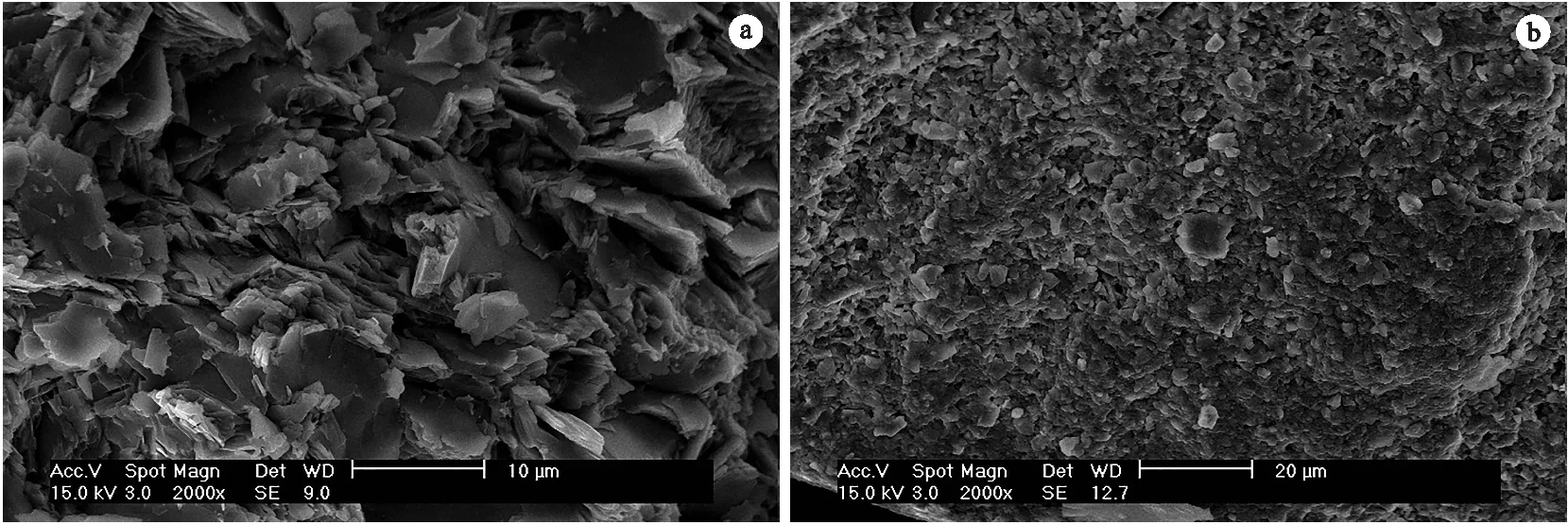

3.2 “结”的解析与探讨

根据上文分析,“结”指的是其结构致密,从科学角度而言,指的是其矿物晶体颗粒间的相关结合关系。测试样品如图1b、图1c。

从图3可以看出,组成田黄的矿物片晶大小差异不大,但显然图3a中样品孔隙度较大,能明显看到地开石片晶之间具有一定的空隙;而图3b中样品则显示出较为紧密的片晶堆叠结构,相互镶嵌紧密。图3b中样品更能达到田黄“六德”之“结”的要求。

图3 不同孔隙度田黄样品的扫描电子显微镜图像Fig.3 SEM photos of different porosity of Tianhuang sapmlesa.图1b中上坂田样品;b.图1c中上坂田样品

3.3 “温”的解析与探讨

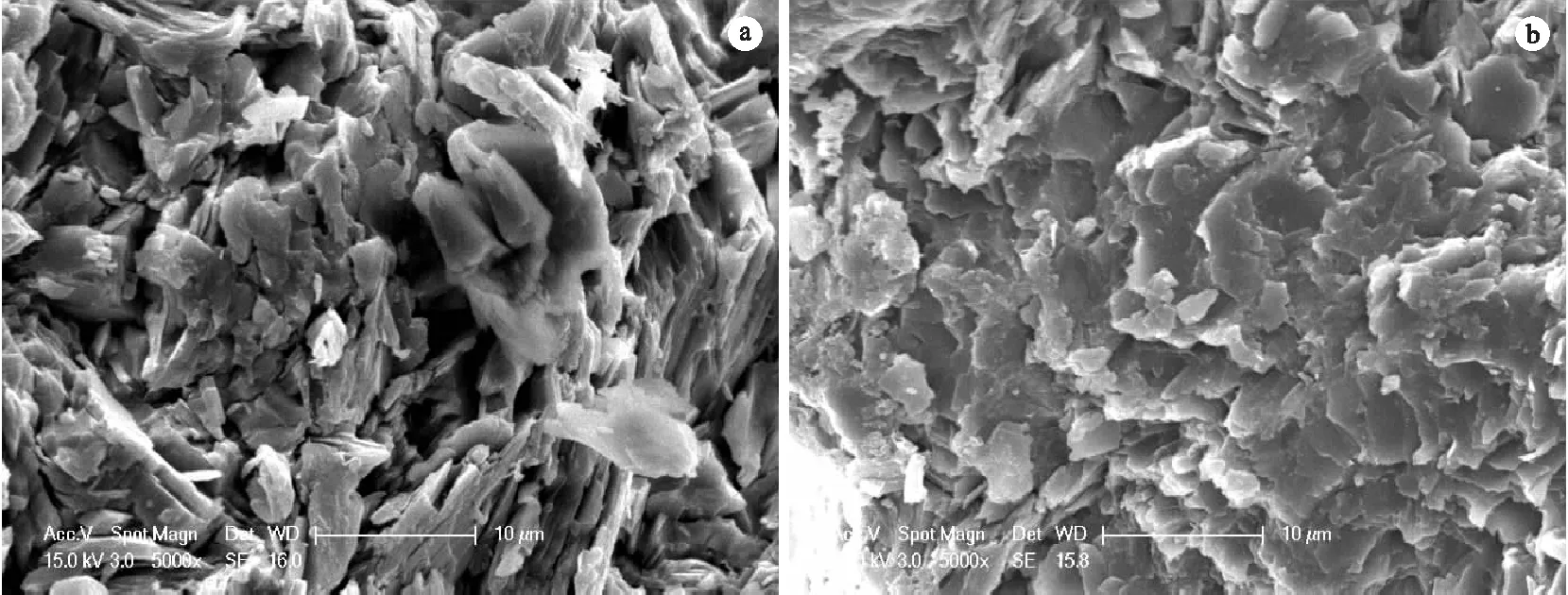

正如《印石辨》中对“温”的释义,更多是对田黄外观性质在触觉层面的形容,可以说是一种人为的主观感受,对其进行实验科学层面的厘定存在一定的难度。石巢先生提到“温”就是要有出土之气,是埋藏在土里所带来的“宝气”。“温”在“六德”中与次生埋藏作用关系最为紧密,而显然,土壤的埋藏作用对田黄的影响显然更集中于表面。因此,通过对田黄表面风化层(皮)与内部次风化层(肉)的对比,或许就能指示控制田黄“温”感的实验科学指标。测试样品如图1d。

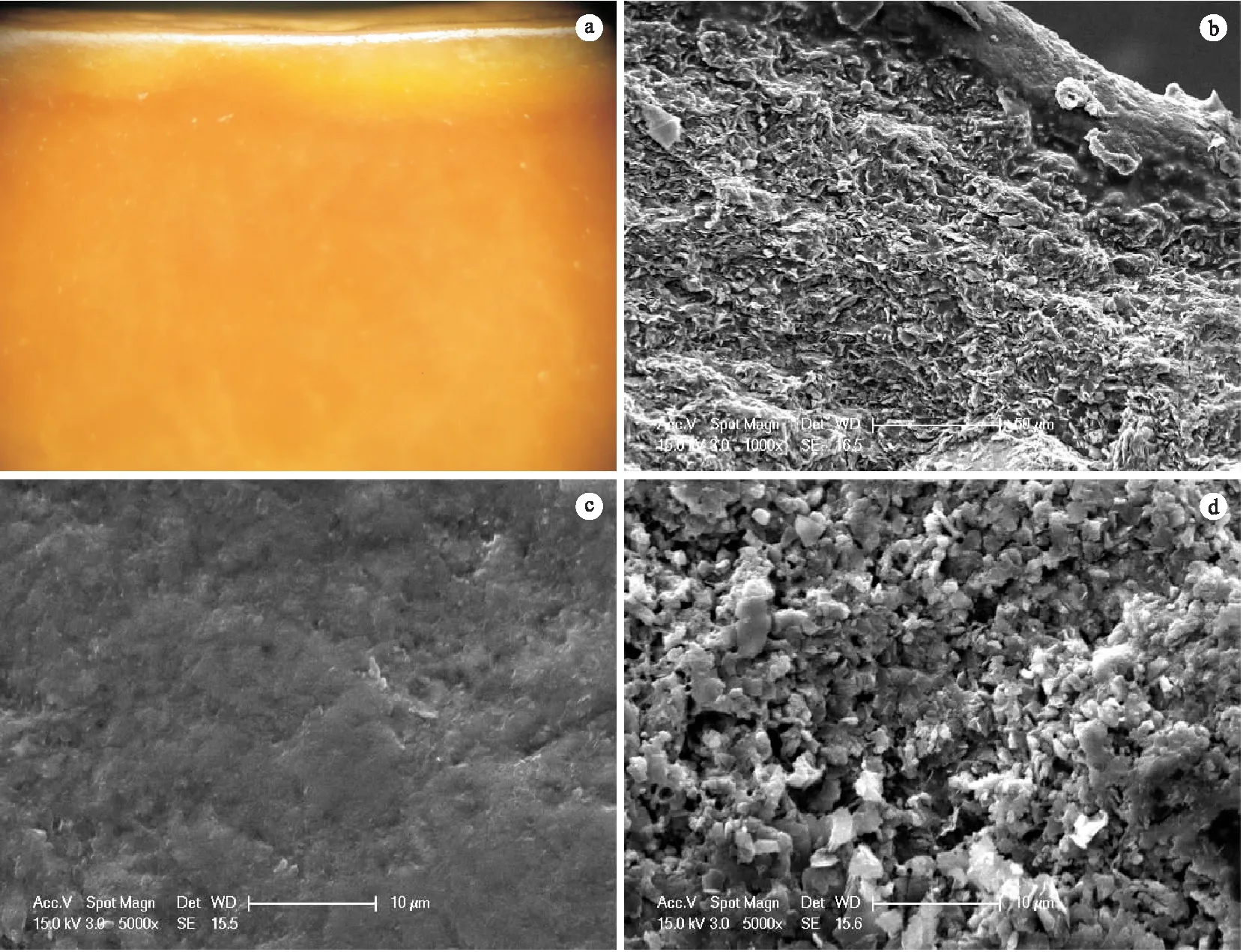

图4 田黄样品中皮与肉的扫描电子显微镜图像对比Fig.4 SEM comparison of the crust and internal parts of Tianhuang samplesa.田黄皮与肉剖面图;b.田黄皮与肉剖面SEM;c.田黄“皮”的SEM;d 田黄“肉”的SEM

从图4a不难看出,由于风化作用,田黄剖面上表层(皮)与内层(肉)表现出明显的差异性,表层出现类似于“包浆”的风化皮。显然风化皮是由于在土壤层中的埋藏所致,即石巢先生所提到的“温”(土气)之所在。因而,解析出皮与肉的结构差异,有助于了解“温”背后的科学意义。

在1 000倍放大观察下(图4b),可看到右上角(皮)与左下方(肉)显示出显微结构上的不同。当针对上述两部分进一步放大至5 000倍观察,可以看到组成田黄石风化皮处各矿物颗粒互相紧密堆叠镶嵌(图4c),几乎无法看到颗粒完整的晶形;而“肉”的部分各组成矿物颗粒则相对独立,且存在颗粒间隙(图4d)。推测风化皮特征显微结构的形成可能有多方面的原因,一方面源于其滚动过程中与河床的磨蚀所致,如陈涛等[10]研究认为田黄的风化皮在长期的水岩反应与外力作用下已不再具有高岭石族矿物的具体结晶形态,颗粒之间的界限不清楚,表现为肉眼所见的光滑温润;而另一方面,也可能源自外界次生矿物对矿物间隙的充填。而其根本原因,还待进一步的分析研究。

3.4 “润”“腻”“凝”的解析与探讨

这三点特征是对田黄外观性质在视觉层面的形容。究其核心,在于田黄需在具一定透明度(“凝”)的前提下,强调呈现出油“腻”和脂“润”的光泽。众所周知,田黄的母矿坑头洞、水晶洞、荔枝洞等均以良好的透明度闻名,因此田黄的透明度本质上是母矿带来的特征,与其成“田”过程(即次生风化过程)没有必然的联系。众多同为高岭石族矿物组成的山坑石种(如水洞等),其透明度远高于绝大部分田黄即是明证。因而,油脂光泽就成为田石区别于山坑石的重要标志。探讨“润”“腻”“凝”背后的科学意义,其实探讨的就是控制油脂光泽呈现的实验依据。

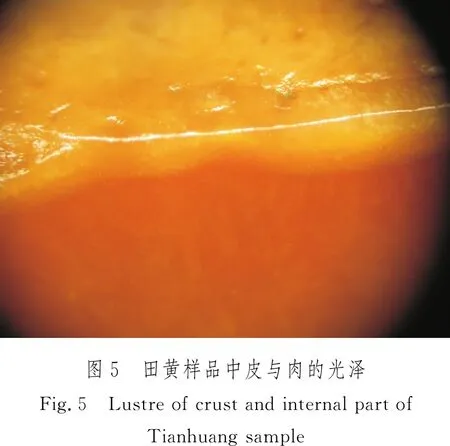

如图5所示,田黄的油脂光泽主要集中于风化皮中。前人研究已充分揭示田黄皮与肉的主要矿物组成基本一致,均以高岭石族矿物为主,因而其光泽差异与成分无关,应与皮肉间结构构造的差异有关。结合上文的分析(图4a-图4d),田黄表层高岭石族矿物相较于内部堆叠更为紧致,可能是导致田黄石皮油性足而在当地被称为“油皮”的原因,其成因类似于和田玉籽料表层的油脂光泽。同时,该结构可能使人们在盘玩的过程中,油脂便于附着,而更易形成“包浆”[10]。

相对而言,对于体积较大的田黄而言,由于其内部遭受的次生风化作用较弱,因而“肉”质部分显微结构与山坑石差别不大。

4 结语

针对市场公认的“六德”田黄品评准则的分析,笔者认为:(1)“细”“结”两德形容的是田黄的微观结构,前者为田黄中所含矿物颗粒大小,后者为颗粒间的镶嵌结合关系,显然颗粒越细、相互镶嵌越紧密质地越好;(2)“润”“腻”“温”则是对田黄外观性质在视觉和触觉等多个层面的形容,表明田黄应为微透明-半透明,且要具有一定的脂润感。相对而言,次生风化作用造成田黄表层矿物被磨蚀,加之次生矿物的充填使得矿物颗粒间镶嵌更为紧密,从而使得石皮表现出特殊的油脂光泽;(3)“凝”是对田黄整体感官的主观总结。田黄的手感与光泽,是组成田黄的矿物颗粒大小、排列方向、堆叠镶嵌紧密程度、次生矿物充填程度等多个要素的综合表征。在田黄的质量评价中,过于强调个别要素而忽视其它要素并非可取。显微结构观察是目前开展田黄质量评价较为客观的技术方法。未来有待于增强无损显微结构观测方法的探索,以实现田黄质量评价的准确性和可行性。