伤残接受度对脑卒后偏瘫患者社会疏离的影响

2022-03-29常建芳吕会力李付华

常建芳 吕会力 李付华 张 会 张 苇 刘 慧

郑州大学第二附属医院,河南 郑州 450003

脑卒中是造成成人死亡和后天残疾的首要原因,75%的脑卒中患者经急性期治疗后会遗留不同程度的肢体功能障碍[1-2],严重影响患者的生活能力,导致患者出现低自尊、病耻感、社交回避等不良心理反应[3]。社会疏离是指个体在进行社会互动中的疏远对立和脱离主流社会群体的行为,并伴孤独、无助、冷漠等消极情绪[4]。研究显示康复期脑卒中患者的社会疏离水平较高[5]。社会疏离感不仅影响患者的身心健康、疾病恢复和生存质量,也增加了家庭和社会的压力[6],伤残接受度是指伤残个体对身体变化的接受,认识到通过个人的努力和应对可以成功克服许多局限和限制,将残疾视为生活的一部分[7]。伤残接受度水平越高的患者,心理社会适应水平及生活质量更高[8]。但伤残接受度是否对卒中后偏瘫患者产生影响尚不明确。因本研究旨在探讨脑卒中后偏瘫患者社会疏离的影响因素及伤残接受度对其社会疏离的作用,以期为临床干预提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象选取2021-05—2022-02在郑州大学第二附属医院治疗或复查的脑卒中后偏瘫患者232例作为研究对象。纳入标准:(1)符合脑卒中诊断标准[9],经CT 或MRI 检查确诊为脑卒中;(2)存在肢体障碍症状,且卒中后偏瘫时间>1 个月;(3)意识清楚,病情稳定,能进行正常沟通;(4)自愿参加本次研究且签订知情同意书。排除标准:(1)非脑卒中导致的偏瘫;(2)存在严重脏器功能衰竭;(3)伴意识、认知功能障碍;(4)既往有精神病史。本研究采用横断面调查计算样本量,确定量表维度数共为8 个,加之患者一般资料中包括的12 个因素,共20 个相关因素,再将其扩大10%,计算样本量=20×10×(1+10%)=220 例,本次研究共发放问卷250 份,共收集有效问卷232例,有效回收率为92.80%。

1.2 研究方法

1.2.1 调查工具:①一般资料调查表包括:性别、年龄、婚姻状况、文化程度、居住地、家庭人均月收入、脑卒中类型、偏瘫部位、合并慢性病个数、脑卒中发作次数等。②一般疏离感量表(general alienation scale,GAS)由JESSOR 等[10]研制,用于描述个体的社会疏离状况。后由吴霜等[11]汉化修订,共15个条目,4 个维度,分别为他人疏离感、怀疑感、自我疏离感、无意义感。采用Likert 4级评分,总分越高表示个体的疏离水平越高。该量表的Cronbach’s α系数为0.816。③伤残接受度量表修订版(adaptation of disability scale revised,ADS-R)由LINKOWSKI 等[12]编制,用于描述个体对自身伤残状况的态度。后由陈妮等[13]进行汉化修订,共32 个条目,4 个维度,分别为价值观范围的扩大(扩大)、对伤残影响的包容(包容)、身体形态的从属性(从属)、对比价值到固有价值的转变(转变)。采用Likert 4级评分,得分32~64 分为低度接受水平,65~96 分为中度接受水平,97~128分为高度接受度水平,得分越高表明对残疾的接受程度越高。该量表的Cronbach’s α系数为0.83。

1.2.2 调查方式:患者同意后由研究者面对面发放问卷,考虑患者存在肢体功能障碍,问卷由照顾者或研究者按照患者意愿进行填写,患者有疑问时采用统一的指导语进行解答。

1.3 统计学方法采用SPSS 21.0 软件进行统计分析,计数资料用频数/百分比(n/%)表示;计量资料均符合正态分布采用均数±标准差(±s)表示;采用t检验或单因素方差分析比较一般人口学特征对卒中后偏瘫患者社会疏离的影响;采用Pearson相关分析分析患者伤残接受度与社会疏离间的相关性;使用多重线性回归分析脑卒中后偏瘫患者社会疏离的影响因素,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

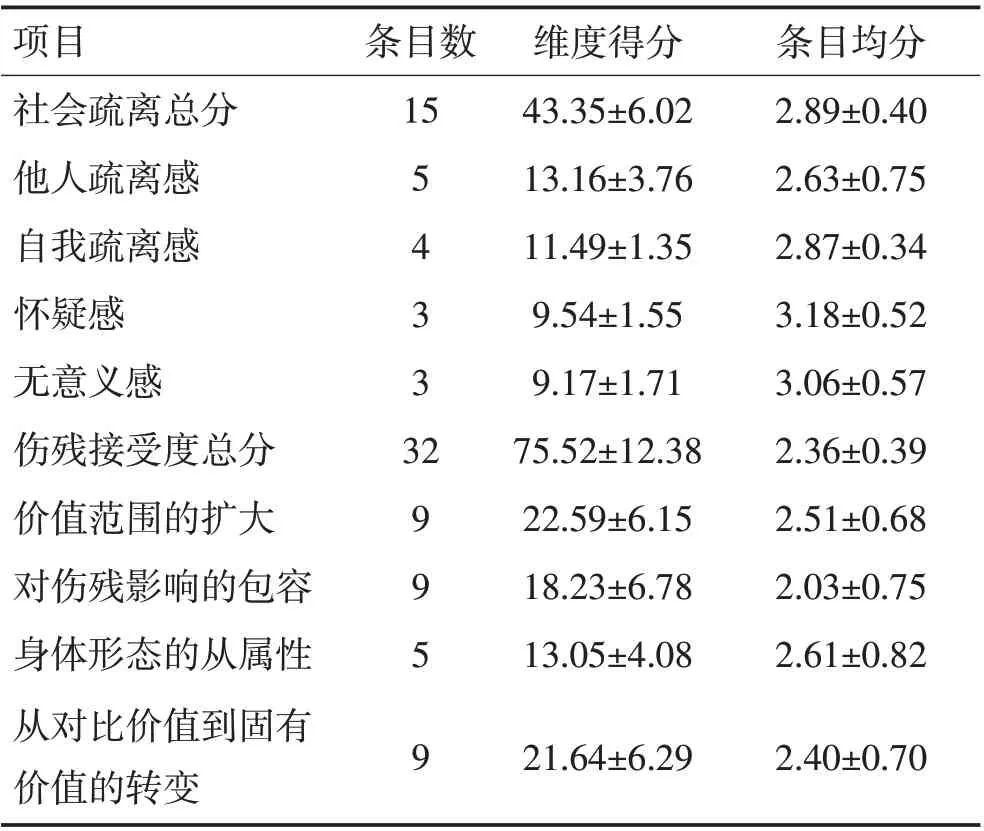

2.1 脑卒中后偏瘫患者伤残接受度及社会疏离得分情况见表1。

表1 脑卒中后偏瘫患者伤残接受度与社会疏离得分情况(分,±s)Table 1 Scores of disability acceptance and social alienation in hemiplegia after stroke patients (score,±s)

表1 脑卒中后偏瘫患者伤残接受度与社会疏离得分情况(分,±s)Table 1 Scores of disability acceptance and social alienation in hemiplegia after stroke patients (score,±s)

项目社会疏离总分他人疏离感自我疏离感怀疑感无意义感伤残接受度总分价值范围的扩大对伤残影响的包容身体形态的从属性从对比价值到固有价值的转变条目数15 5 4 3 3 3 2 9 9 5 9维度得分43.35±6.02 13.16±3.76 11.49±1.35 9.54±1.55 9.17±1.71 75.52±12.38 22.59±6.15 18.23±6.78 13.05±4.08条目均分2.89±0.40 2.63±0.75 2.87±0.34 3.18±0.52 3.06±0.57 2.36±0.39 2.51±0.68 2.03±0.75 2.61±0.82 21.64±6.29 2.40±0.70

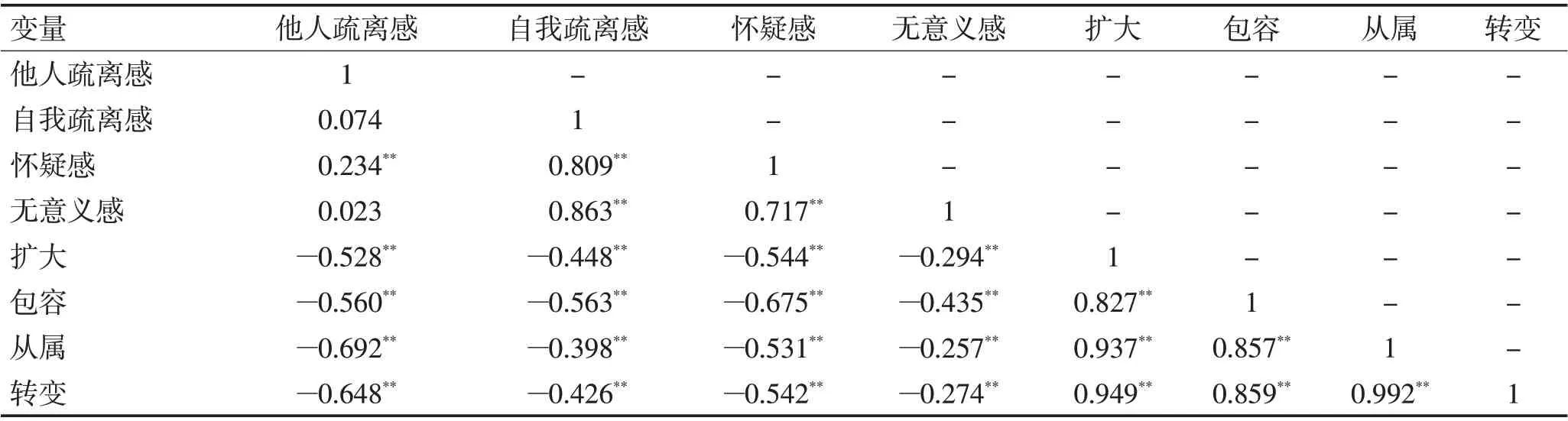

2.2 脑卒中后偏瘫患者伤残接受度与社会疏离的相关性分析Pearson 相关分析显示,伤残接受度总分与社会疏离总分呈明显负相关(r=—0.749,P<0.001)。其各维度的相关性,见表2。

表2 脑卒中后偏瘫患者伤残接受度各维度与社会疏离各维度的相关性 (n=232,r)Table 2 Correlation between each dimension of disability acceptance and each dimension of social alienation in hemiplegia after stroke patients (n=232,r)

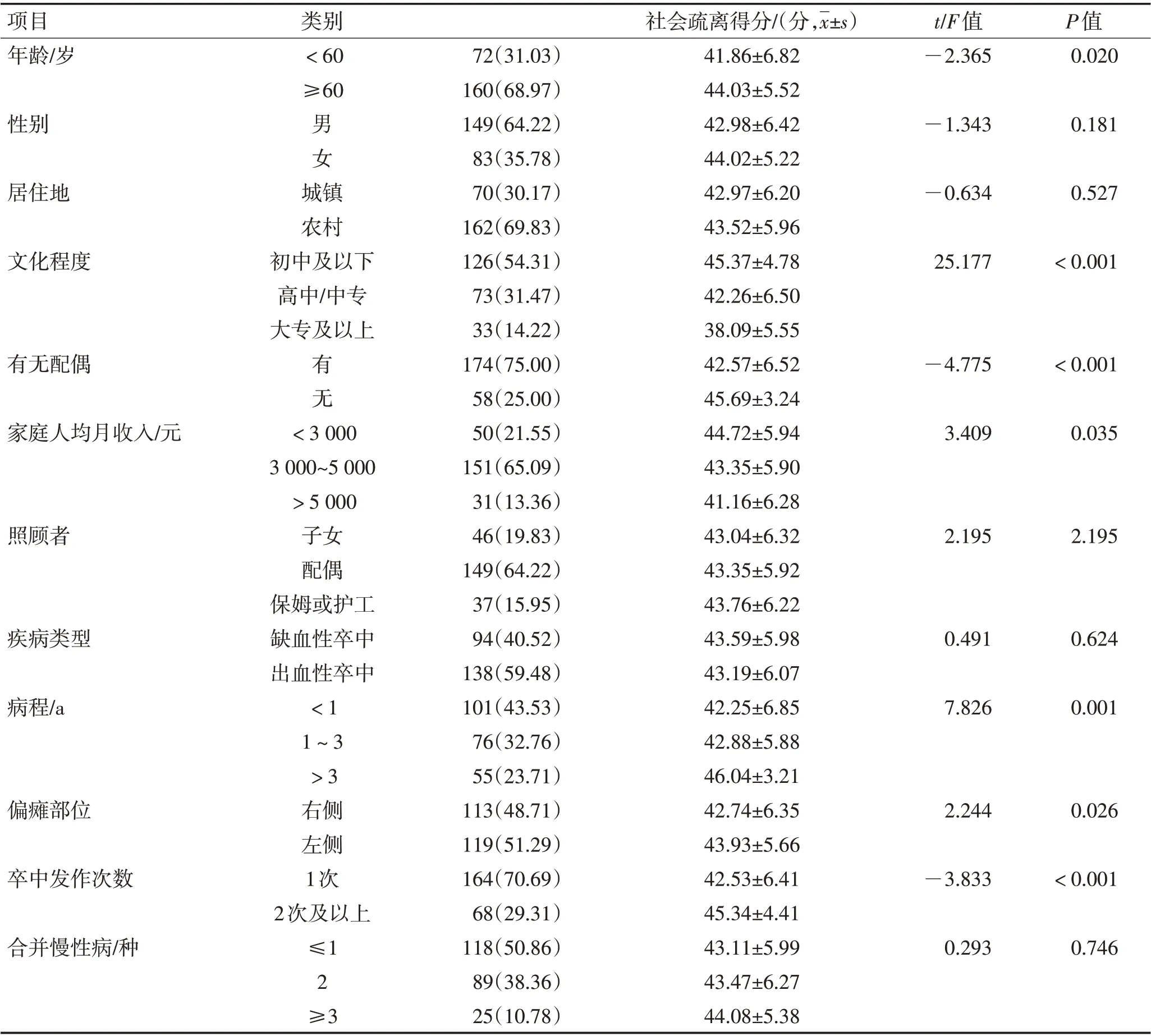

2.3 脑卒中后偏瘫患者一般资料,社会疏离单因素方差分析情况见表3。

表3 脑卒中后偏瘫患者一般资料,社会疏离单因素方差分析情况Table 3 Univariate analysis of general information and factors affecting social alienation in hemiplegia after stroke patients

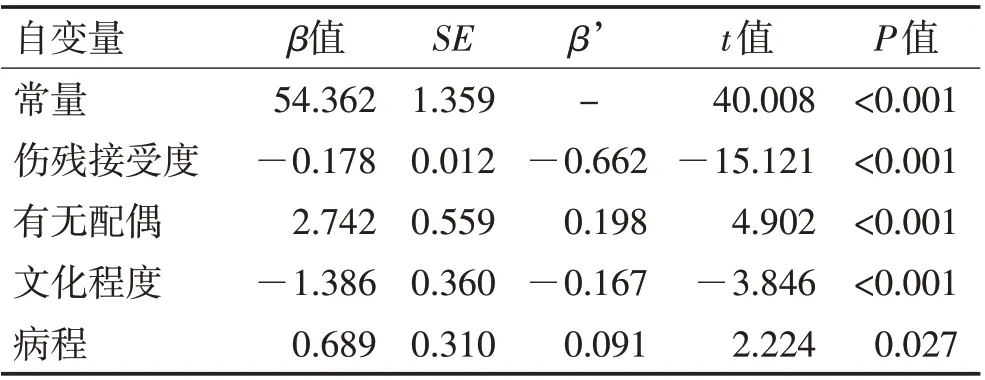

2.4 脑卒中后偏瘫患者社会疏离影响因素分析以社会疏离总分为因变量,以单因素方差分析有统计学意义的变量(年龄、文化程度、有无配偶、家庭人均月收入、病程、卒中发作次数)及伤残接受度总分为自变量进行多重线性回归分析,自变量赋值情况见表4。结果显示患者文化程度、有无配偶、病程以及伤残接受度是脑卒中后偏瘫患者社会疏离水平的影响因素。见表5。

表4 自变量赋值Table 4 Independent variable assignment

表5 患者社会疏离水平的多重线性回归分析 (n=232)Table 5 Multiple linear regression analysis of patients’social alienation level (n=232)

3 讨论

本研究显示,脑卒中后偏瘫患者社会疏离感总分为(43.35±6.02)分,处于中等偏高水平,高于赵翠翠[5]在脑卒中患者中康复期调查结果。研究对象均为脑卒中后偏瘫的患者,脑卒中带来的身体残疾这一急性应激事件会极大程度地影响患者的情绪,导致其情感上的低自尊水平,以至于患者主动选择退缩与回避等应对方式,且由于残疾带来的社会生活中自理能力的减弱,不得不被动放弃一部分社交。同时受残疾的影响,患者重返工作的机会减少,在社会竞争机会中处于劣势,社会融入欠佳[14,20-23],导致脑卒中后偏瘫患者的社会疏离水平较高。在社会疏离各维度中,怀疑感维度均分最高。可能是因为会导致部分患者过度依赖照顾者的照顾,产生角色行为强化和回避、依恋的情感,加重患者对自身能力的怀疑。此外,残疾带来自理能力的降低,由独立角色转变为需要他人照顾的生活角色,使患者产生强烈的病耻感和歧视知觉,自尊水平降低,对生活的控制感降低,对自身的社交能力产生怀疑。因此,护理人员应关注脑卒中后偏瘫患者的社会疏离,帮助患者正确面对自身疾病,鼓励患者采取主动的应对方式增强对疾病的控制,积极进行康复训练。医务工作者应关注患者情绪,引导其及时表达,可使用叙事疗法等方式外化疾病过程,鼓励并培训患者间进行同伴支持,促进患者的社会参与和人际交往。此外,社会各界应加大对后天获得性残疾人群的关爱和重视,建设更专业的社会工作者队伍,完善残疾人相关福利制度,并充分利用社会资源,促进残疾人的再就业和社会融入。

本研究显示,文化程度低、无配偶、病程长为脑卒中后偏瘫患者社会疏离的独立危险因素。(1)随着经济发展及互联网的普及,互联网承载着巨大的信息量,在促进人们沟通交流、信息获取及信息传输等方面起到了的重要作用。文化程度高的患者更容易利用网络与外界沟通,虚拟的社交方式使患者不用将患病事实暴露在亲属、朋友或陌生人面前,增加了无障碍沟通交流,使患者获得安慰和安全感。此外,患者订阅微信公众号、新闻头条,观看小视频等,增加了与外界的联系,丰富了日常生活,导致患者的社会疏离水平相对较低。(2)在疾病治疗和康复的过程中,家属的关心和支持尤为重要,不仅能让患者感受到心理上的安慰,而且能使患者降低孤独感,增加被重视感。配偶是患者亲密关系的关键因素,配偶与患者日常接触、互动较多,是患者交流沟通的主要人员。研究表明,配偶在患者疾病治疗过程起着重要作用[15,24-27],配偶参与的护理干预措施能够提高脑卒中患者的心理弹性,降低其负性情绪[16,28-32]。无配偶的患者,更害怕对其他亲属造成负担,内心的痛苦和想法更不愿意向他人表露,孤独感更强,导致其社会疏离水平更高。(3)病程初期,患者疾病不稳定,多受到患者自身及其亲属、朋友、医护人员的关注,且住院期间同伴支持较多,其社会疏离相对较低,随着病程的延长,患者逐渐开始自我照护,考虑到自身行动的不便,常在日常社交活动中选择逃避和退缩,甚至于拒绝社交,导致其社会疏离水平较高。提示医护人员应多关注文化程度低、无配偶及病程较长患者的社会疏离水平,及时给予针对性的护理措施。

本研究显示,脑卒中后偏瘫患者伤残接受度与社会疏离感呈明显负相关(r=—0.749,P<0.05),表明伤残接受度越低,其在社交中越容易产生自卑、回避等心理,社会疏离感越高。多重线性回归分析显示,伤残接受度是社会疏离的重要影响因素,有研究显示[17,33-38],对疾病的接受度是患者康复进程与社会参与的决定性因素,国外的系统评价也证实了这一观点[18,39-43]。过多关注自身残疾状态会加重患者自卑感,导致患者往往采用社交回避的态度掩饰自身缺陷,严重影响患者自我接纳、社会适应及对疾病状态的接受。SZCZE-NIAK等[19]指出,患者对伤残的接受包括自我接纳、价值代替以及将比对价值转为对固有价值的关注。因此,护理人员可采用正念减压疗法、情绪ABC疗法、放松训练等促进患者接纳自身疾病状态,并向患者推荐优质残疾公益组织公众号,组织开展病友交流会,鼓励患者积极表露内心情感和人际交往,重构患者对个人价值的认知,增强患者心理积极性,提高患者自我认可感。同时护理人员应鼓励家庭成员在关注患者身体康复的同时关注患者的心理健康,增加与患者的有效互动和交流,改善其社会疏离。

本研究发现脑卒中后偏瘫患者社会疏离处于中等偏高水平,伤残接受度是社会疏离的重要影响因素,提高脑卒中后偏瘫患者伤残接受度对改变脑卒中后偏瘫患者社会疏离感具有重要意义。护理人员应重视该群体的社会疏离状况,调动各种社会资源提高伤残接受度,以进一步降低患者社会疏离水平。但未来仍需进行多中心、大样本的研究,增加患者康复期的随访,以进一步验证研究结果。