敦煌古写本《辩亡论》残卷校理

2022-03-23刘明

刘明

关键词:《辩亡论》残卷 《文选》 避讳 六朝写本 校勘 方雨楼

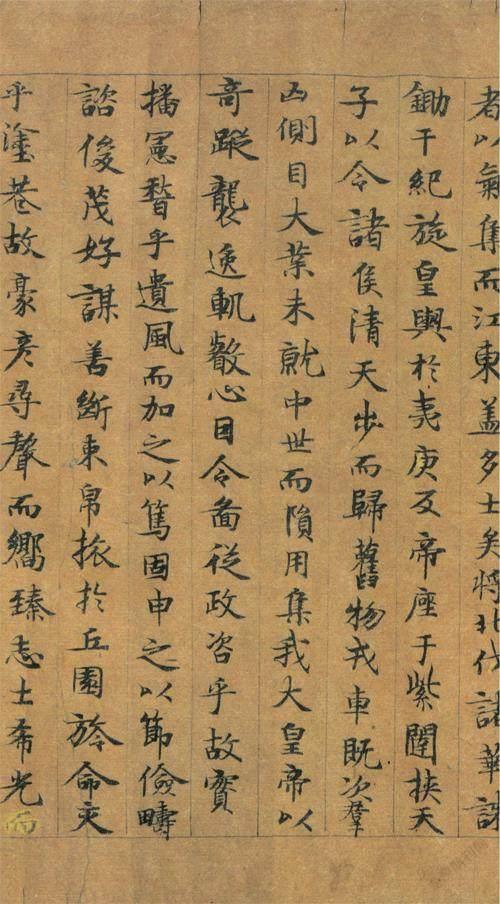

国家图书馆藏有一帙旧题“唐写本”《辩亡论》残卷(图1),白文无注,卷端题“辩亡论二首,陆士衡”,仅存第一首,内容完整。

白化文《敦煌遗书中〈文选〉残卷综述》(以下简称《综述》)一文率先予以揭示,主要观点是将该残卷视为抄自《文选》所载之《辩亡论》的一件文献。2002年北京图书馆出版社高仿影印《辩亡论》,白化文又撰写《影印陆机〈辩亡论〉手卷题记》(以下简称《题记》),称1988年初春得知并见到原卷,随后与通行本《文选》勘校而作为敦煌《文选》残卷之一种写在《综述》里。值得注意的是,《题记》未再刻意强调《辩亡论》残卷与《文选》所载之《辩亡论》的关系,仅称以“陆机《辩亡论》手卷”。这种认识的变化,近年来出版的白化文专著《敦煌学与佛教杂稿》附录有《原书前言》,道出了其中原委,云:

《敦煌遗书中〈文选〉残卷综述》,此文率先公布了国家图书馆藏“新1543号《辩亡论》”,著录了25个号的卷子。我至今怀疑的是:敦煌卷子中写有《文选》中文章的各个卷子,均未明确说明出于《文选》。那么,何以证明它们的确是抄自《文选》,而不是从别处,如作家的别集等处抄录的呢?

坦白地讲,白化文很有针对性地提出了“甄辨”所谓现存敦煌《文选》写卷的看法,颇具有启发性,也给不才如笔者增添了学术的信心。笔者也曾有所怀疑,以饶宗颐编《敦煌吐鲁番本〈文选〉》为例,收录数件白文无注本《文选》残卷,如左思《吴都赋》(俄藏L.1451,现编目дх.01502)、江淹《恨赋》(英藏S.9504)、成公绥《啸赋》(英藏S.3663)、王融《三月三日曲水诗序》(法藏P.4884)以及此件《辩亡论》等。有的写卷明确有尾题署“文选”,有的则无题署,这就很难判断是否抄自《文选》,当然也很难判断不是抄自《文选》。按照《隋书·经籍志》和《旧唐书·经籍志》的著录,隋唐时期除《文选》外,六朝时期的作家别集及诗文总集都有编本流传。尽管隋唐科试诗赋,《文选》具有相当的流通力,但这些诗文残卷仍不能够排除抄自此类别集或总集的可能性。笔者尝试提出判断此类写卷是否抄自《文选》的三条标准:存在明确的“文选”题署,诗文编次之序与《文选》相同,与已经确定的抄自《文选》的残卷存在诸如行款及书迹等方面的一致性。若不符合此标准,应认真检视写卷与《文选》是否存在源出关系。

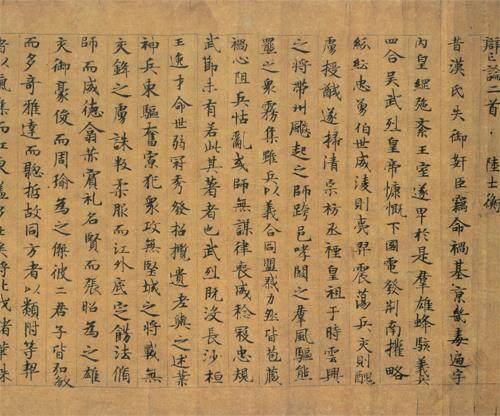

话题回到此件《辩亡论》残卷,是否抄自《文选》需要进一步的辨析,《文选》学界普遍“先入为主”地将之视为抄自《文选》,在没有确凿反证的情况下,否定这种“先入为主”又是困难的。该写卷抄写共七十一行,每行约书写十六至十七字,乌丝栏,卷中有雌黄改字,天头有诸如“”(图2)等符号,不知道是残卷抄者所写,还是出现在残卷的流传过程中。徐俊认为:此类符号“书写草率,当为后来校读者所写,惟其与正文关系及意义不甚明确,或与校读者知识水平较低有关”。2金少华则怀疑是“收藏标识”。3笔者推测是收藏者将该写卷与某件文献进行“比对”后留下的符号,其意或指该文不是稀见篇目,而是见载于某种传世典籍里。另外,纸背写有“□,晋论,一千一百余字,六十九行”字样,“晋论”即指《辩亡论》,所写为卷子的行数和总字数,当亦出自收藏者之手。此件写卷最早著录在北京图书馆善本组编《敦煌劫余录续编》,编号新一五四三,版本定为“唐写本”,共三纸七十一行。写卷未褾无轴,装在小木匣里,另有记录,称:“1980年11月6日,由善本库十一号书库移交。采二一八九七三。”现编目BD15343号,国际敦煌项目数据库(IDP)里有全卷的高清图像。将该残卷视为唐写本,得到学界的认可,白化文即称:“此卷楷书,结体娟秀,笔致流丽谨严,具有初唐书手风格。”4近些年来从事敦煌吐鲁番本《文选》研究的学者,也都将其视为唐代写本。据徐俊撰文介绍,该写卷旧为古董商方雨楼所藏,曾存在争议性意见,有人怀疑是伪卷赝品,云:

方雨楼曾求售于北图赵万里先生,但赵先生认为是赝品。——此应即“学界似有不同意见”的出处。方氏将《五等论》请傅增湘先生鉴定,当时傅先生病重卧床,由其子傅晋生先生取“书潜经眼”印钤于卷末,对真赝未置可否。方雨楼也曾将《五等论》求售于启功先生,启先生知其非赝,但终以价昂未能购藏。方氏死后,两个写卷分别为北图、历博收藏。

方雨楼是活跃在民国时期北京文物圈里的鉴藏家,开设古玩店,收藏足迹遍及京津一带,惜其生平事迹不详。根据民国三十六年(1947)国立北平艺术专科学校教职员一览表,登记方雨楼籍贯安徽,住在前内垂露胡同十六号,任该校兼任教授时年五十二岁,则他应出生在清光绪二十一年(1895),建国初期尚在世。贾敬颜《记胡虔〈番骑图〉》称1952年该图被方雨楼借去,6又常任侠1952年9月19日的日记写道:“上午八时赴馆办公,谈方雨楼遗画《番王按乐图》《岳阳楼图》需价五千万。”7从“遗”字推断方雨楼卒于是年。王贵忱《方雨楼泉拓序》亦云:“初不知方氏为何许人,经请教骆泽民先生,始知为民国时期北京古物鉴藏家云。”“雨楼原名天仰,祖籍歙,移籍涿县,定居北平。于金石书画鉴赏为大家,富收藏,五十年代初期卒于北平,余不得其详也。”8称方雨楼为“鉴赏大家”并非虚誉,徐悲鸿便曾延请他到国立北平艺专授课,认为他“既能鑒别画的真赝,又能作整套的说明分析”。9方雨楼在民国时期收藏此件《辩亡论》和《五等论》的细节难以稽考,他去世之后两帙写卷的流传踪迹也不是很清楚。需要指出的是,有关写卷曾求售北图并经赵万里鉴定《辩亡论》为“赝品”的说法有必要修订。据1965年6月15日上海古籍书店致北京图书馆中文采访部的函件,实际情形是赵万里并没有认为写卷属“赝品”,函件写道:“该写本二三年前我店曾陪同赵万里先生到此藏家看过,因当时索价太大未谈妥。”推知赵万里接触该写卷的时间大致在1962年至1963年间,未能入藏北图的原因是藏家索价太高,而非赵万里认为写卷属“赝品”。还有一点就是此时的“藏家”,应非方雨楼,而是在方雨楼去世之后,《辩亡论》又辗转归该“藏家”所有,所以也应不存在方雨楼曾携写卷求售赵万里之事。函件又写道:“今藏家虽同意出让,为了慎重,才寄照片请你馆负责鉴别,你馆决定可以收购。”知《辩亡论》最终出售北京图书馆的时间,在1965年间,时赵万里担任善本部主任,也再次坐实不曾有赵万里认为是“赝品”的说法。该条资料,赖国家图书馆研究馆员林世田赐示,纠正了笔者引用旧说带来的讹误,谨致谢忱。

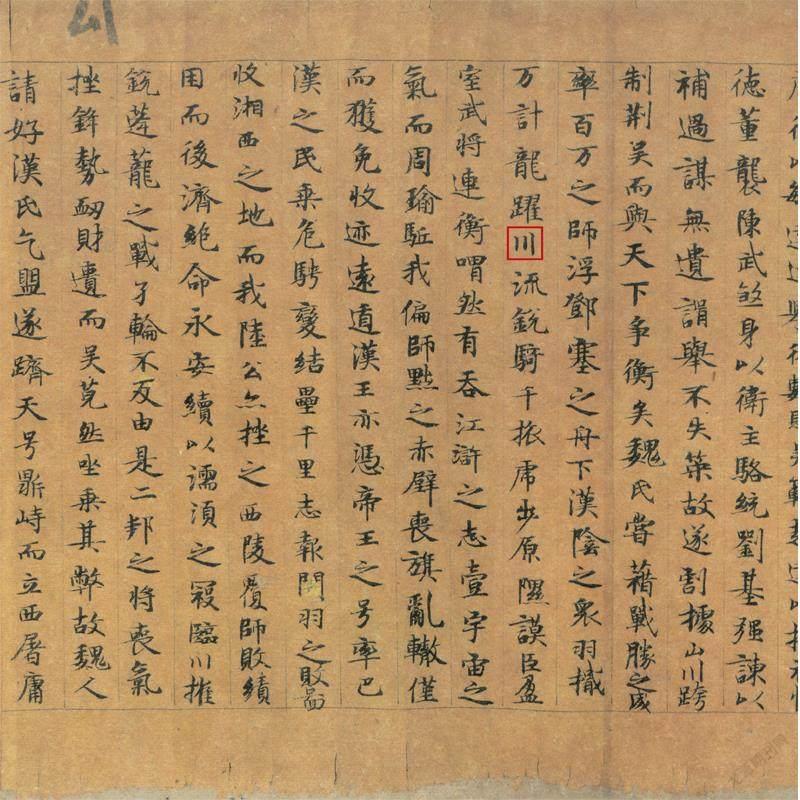

接着试集中笔墨分析此件《辩亡论》是否抄自《文选》。《辩亡论》里有“羽楫万计,龙跃顺流”这样一句话,写卷“顺”写作“川”(图3),这是在所能见到的传世本《辩亡论》里未出现过的异文。李周翰注云:“言羽楫者,谓其疾也。龙跃顺流,言船行速也。”显然作“顺”字更符合上下文的语意。写卷作“川”,据其抄写笔迹来看,似非笔画有脱误,而是所抄之本字即作“川”。此例反映出两种情形:其一,“川”字是不同于今本的异文,不存在抄写有误或改动的情况;其二,“川”是“顺”字的改写,目的是避梁武帝萧衍之父萧顺之名讳。第二种情形颇可值得注意,若能够成立,意味着此件《辩亡论》存在抄自《文选》的可能性,萧顺之是萧统祖父,编入《文选》自然遵循避讳。也就是《文选》原本讳作“龙跃川流”,今本《文选》经过了回改。又写卷涉及唐讳者,如“虎步原隰”“虎臣毅卒”两句里的“虎”字,“忠勇伯世”“长沙桓王逸才命世”“中世而陨”“爰及末叶(葉)及“夫曹刘之将非一世所选”五句里的“世”字,“率巴汉之民”“四民展业于下”“齐民免干戈之患”及“民奔于邑”四句里的“民”字,均不避讳,佐以“顺”讳改为“川”,印证写卷有可能抄写在六朝时期,为了稳妥暂定为“古写本”。

兹以宋明州本(依据日本足利学校藏本)、北宋本和南宋尤袤本《文选》(依据国家图书馆藏陈清华旧藏本)为校本,与《辩亡论》残卷进行比勘,先列明州本的异文,代表五臣注本的面貌;再列北宋本和尤袤本的异文,代表李善注本的面貌,列举如下(凡所校之字以下划线标识):

1.“于是群雄蜂骇”,明州本作“锋”,校语称“善本作‘蜂”,北宋本、尤袤本即同校语。

2.“未有若此其著者也”,明州本作“见”,校语称“善本作‘有字”,北宋本、尤袤本即同校语。明州本、北宋本和尤袤本“若此”均作“如此”。

3.“而江东盖多士矣”,明州本无“而”字,校语称“善本‘江上有‘而字”,北宋本、尤袤本即同校语。

4.“风雅则诸葛瑾、张承、步骘以声名光国”,明州本作“名声”,北宋本、尤袤本同。

5.“奉使则赵咨、唐衡以敏达延誉”,明州本作“沈珩”,北宋本、尤袤本同。

6.“术数则吴范、赵达以机祥协德”,明州本作“机”,校语称“善本作‘禨”,北宋本、尤袤本即同校语。

7.“谋无遗谓”,明州本作“谞”,北宋本、尤袤本同。

8.“率巴汉之民”,明州本作“帅”,北宋本、尤袤本同。

9.“而我陆公亦挫之西陵”,明州本无“我”字,北宋本、尤袤本同。

10.“西屠庸蜀之郊”,明州本作“益”,北宋本、尤袤本同。

11.“长戟劲铩”,明州本作“棘”,北宋本、尤袤本同。

12.“曜于内府”,明州本作“辉”,校语称“善本作‘耀字”,北宋本、尤袤本即同校语。

13.“政无大失”,明州本作“阙”,北宋本、尤袤本同。

14.“典刑未革”,明州本作“灭”,北宋本、尤袤本同。

15.“丁奉、雍斐以武毅称”,明州本作“钟离斐”,校语称“善本无‘钟字”,北宋本、尤袤本即同校语。

16.“股肱犹良”,明州本作“良”,明州本校语称“善本作‘存”,北宋本、尤袤本即同校语。

17.“然后黔首有瓦解之志”,明州本作“患”,校语称“善本作‘志字”,北宋本、尤袤本即同校语。

18.“卒散于阵,民奔于邑”,明州本校语称“善本有(笔者按:‘有乃‘无字之误刻)此二句”,10北宋本无此两句,尤袤本同明州本。

19.“非一世之选”,明州本作“所”,北宋本、尤袤本同。

20.“险阻之制俄然未改”,明州本作“阻险”,校语称“善本作‘险阻字”,北宋本、尤袤本即同校语;又明州本“制”作“利”,北宋本、尤袤本同。

《辩亡论》的勘校结果表明,写卷存在大量与今本《文选》不合的异文,如第2(“若此”)、第4至第5、第7至第15、第19至第20(“制”),共计14例,印证写卷具有“独立”的校勘价值,值得珍视。李善与五臣两种注本各有合乎写卷的异文,李善注本是第1、第2(“有”)、第3、第17和第20(“险阻”),共计5例;五臣注本是第6、第16,共计2例,数量不是很多。实事求是地讲,此比勘的结果既不能确定《辩亡论》抄自《文选》,也不宜作为否定《辩亡论》抄自《文选》的证据,因为校本反映的只是刻本时代《文选》的文字面貌。针对写卷的异文情况,略作分析如下:

写卷作“蜂骇”,形容东汉末年各诸侯拥兵自重而致世局纷乱的情形,典出《史记·六国表序》“矫称蜂出,誓盟不信”。《三国志》(依据中华书局点校本,下同)《晋书》(依据中华书局点校本,下同)和《艺文类聚》(依据汪绍楹点校本)均作“蜂”,李善注本亦作“蜂”,可证“蜂”字合于《辩亡论》原貌。写卷抄作“唐衡”当误,理由是吴国无此人,《后汉书·宦者列传》称唐衡乃颍川郾人,桓帝初为小黄门史,卒于延熹七年(164)。此误疑缘于抄者将此两人混记。写卷作“谋无遗谓”,李善注“谞”,引《广雅》称“智也”,作“谞”字为佳,疑“谓”乃“谞”之形讹。写卷作“率”,与该句上文“率百万之师”句里的“率”字重复,故依今本作“帅”为佳。写卷作“政無大失”,“失”与“阙”义近同,作“阙”更佳,李善注引《南都赋》云“朝无阙政”,又《汉书·严助传》云:“朝有阙政,遗王之忧,陛下甚恨之。”写卷作“典刑未革”,似较作“灭”字为佳。

写卷作“雍斐”,吴国有名“黎斐”之人,见李善注引《吴志》。又有名“钟离牧”之人,《三国志·吴书·钟离牧传》称他字子幹,会稽山阴人,汉鲁相意七世孙。《吴书·三嗣主传》还提到孙亮太平二年(257),“会稽南部反,杀都尉。鄱阳、新都民为乱,廷尉丁密、步兵校尉郑胄、将军钟离牧率军讨之。”明州本《文选》作“钟离斐”,吴国无此人,当即涉“钟离牧”而讹。《三国志》《晋书》并作“钟离斐”,亦属同讹。“雍斐”当涉“离斐”而讹,“离(離)”与“雍”形近,这又实际指的是黎斐,而与钟离牧无关。北宋本和南宋尤袤本李善注《文选》作“离斐”,而李善注文则作“黎斐”,且云:“黎与离音相近,是一人,但字不同。”表明《文选》本作“黎斐”,“离斐”乃流传过程中产生,而且至迟在李善作注时已为“离斐”之貌。至于明州本及《三国志》《晋书》皆作“钟离斐”,若涉“钟离牧”之讹,则又指此人而非“黎斐”,孰是孰非,难以断定。

今北宋本《文选》“历命应化而微,王师蹑运而发”两句下,无写卷里的“卒散于阵,民奔于邑”两句(图4),不清楚唐代李善注本即已无此两句话,还是产生在北宋本刊刻的过程中。因为自现存南宋尤袤刻本始,李善注本又有此两句话。据明州本所保留的校语称“善本有此二句”,“有”乃“无”之误刻,则所见尤袤之前的李善注本的确不存在此两句话,北宋本即为证据。《三国志》《晋书》亦均有此两句,惟《晋书》作“众奔于邑”(避“民”字讳而改作“众”),写卷保留了《辩亡论》原貌。“险阻之利”写卷作“险阻之制”,如结合上文“战守之道”的语意,似应依今本《文选》作“利”字为佳,《三国志》《晋书》及《艺文类聚》即均作“利”字。

《辩亡论》的校理,也不应仅局限于与今本《文选》的比勘,还应与其他典籍所录的《辩亡论》进行勘校,即注重同种典籍各版本校与各种典籍录本校这样两种方法。兹与载录《辩亡论》的两种录本相校,第一种是《晋书》录本。西晋武帝太康三年至十年(282~289)陆机在华亭读书期间创作了《辩亡论》,即收在《晋书》陆机本传,云:“以孙氏在吴,而祖父世为将相,有大勋于江表,深慨孙皓举而弃之,乃论权所以得,皓所以亡,又欲述其祖父功业,遂作《辩亡论》二篇。”按《晋书》所录《辩亡论》的文字面貌具有与避讳有关的特征:一是“师”字的用例,《晋书》作“锐师千旅”,而写卷及今本《文选》《三国志》皆作“锐骑千旅”,是否有可能本作“师”字而因避司马师名讳而改作“骑”?二是“昭”字的用例,《晋书》作“而张公为之雄”“于是张公为师傅”,此两句里的“张公”,写卷及今本《文选》《三国志》皆作“张昭”,当属避司马昭名讳而改。《晋书》所录的《辩亡论》,存在着明显的针对晋帝嫌名或讳改或未讳改的现象,印证该录本相较《文选》与《三国志》保留着《辩亡论》的更早面貌。三是“虎”“民”两字因避唐讳也改作他字,如“武步原隰”“武臣毅卒”两句里的“武”字,据写卷及今本《文选》《三国志》皆为“虎”字;“黎元展业于下”句里的“黎元”,据写卷及今本《文选》《三国志》皆作“四民”。这提示使用《晋书》所录作品作为校本,要充分注意避讳改字的现象。兹将《晋书》录本与《辩亡论》残卷的勘校情况,以《晋书》录本“独具性”的异文为例,略举如下:“皇纲驰顿”,写卷作“紊”,吕延济注“紊,乱也”,是说汉末君臣纲常废置而致悖乱。“顿”有舍弃、废弃之义,作“顿”字亦无不可,甚至更切合语意。“熊罴之族雾合”,写卷分别作“众”“集”。“虽兵以义动”,写卷作“合”。“而加之以笃敬”,写卷作“固”,张铣注称:“笃,厚也,言其志敦厚而坚固也。”“谋无遗计”,写卷作“谓”。另外,“奇伟则虞翻、陆绩、张忳以风义举政”,写卷“张忳”前有“张温”。

第二种是《三国志》录本,《吴书·三嗣主传》裴松之注引孙盛语云:“陆机著《辩亡论》,言吴之所以亡,其上篇曰……其下篇曰……”,以注文的形式间接地保留了《辩亡论》全文。这里引出了两个问题:一是所引《辩亡论》与《晋书》相同皆称“篇”,是“上”“下”二篇,不同于写卷的“二首”;二是所引《辩亡论》反映的至迟是南朝宋時流传的《辩亡论》面貌,这样单纯从时间序列而言,《三国志》裴注录本介于《晋书》录本和写卷之间,是承上启下的一个版本。《三国志》录本“独具性”的异文,如“叡心发乎令图”,《晋书》、写卷并作“因”。此句句意,吕向注云:“圣智之心因成善谋也”,意思是说孙权由于具有圣智之心而成深谋远略。但结合上文“用集我大皇帝,以奇踪袭于逸轨”,及下文“从政咨于故实,播宪稽乎遗风”诸句,主要是讲孙权继承父兄的基业,故吕向注云:“言孙权以奇异英雄之踪继父兄超逸之迹。”故这里的“因”,不应注成“因成”之意,应是继承、因袭之意,即孙权以圣智之心沿袭父兄的善谋之断。“因”与“袭”也恰可形成上下两句间的对应,故作“因”为是。若作“发”,失去孙权继承父兄谋略本意。“谋无遗算”,写卷作“谓”,而《晋书》作“计”,《文选》则作“谞”,各不相同,甚是可珍。“算”义近“计”,都是谋略发挥到极致,不留缺憾之意。“丧气摧锋”,《晋书》、写卷并作“挫”,“摧”与“挫”两字义相近。整体而言,《辩亡论》残卷与《晋书》《三国志》录本各有“独具性”的异文,有一定的优劣之别,但并不太影响《辩亡论》语意表达的“稳定性”。

综而言之,《辩亡论》是否抄自《文选》仍未能得出确凿的结论,但通过与今本《文选》及《晋书》《三国志》录本的勘校,充分认识到了此帙写卷在保存异文方面的文献价值,以及所呈现出的各录本文字面貌的复杂性。再者,通过第一手的档案澄清了写卷在流通收藏及鉴定方面不确切的说法。这都提醒我们:研究敦煌的写本文献,是一件相当艰苦、需要付出极大心力的过程,不可懒惰,但也要避免急于求成的心态。