沈从文:我是一个很迷信文物的人

2022-03-23赵连赏

赵连赏

关键词:沈从文 文物 研究

在绝大多数人的印象中,沈从文是一位大文豪,他的作品以清新优美,且充满乡土气息而著称。他笔下所描绘出的那一个个质朴善良的人物、一幅幅秀丽的景致,给人们带来不尽的美感和享受,深受国内外广大读者的喜爱。但说到沈从文还是一位成功的文物学家,恐怕知道的人就不一定多了。其实,沈从文不仅是著名的文学家,他还是一位学术成就斐然的文物研究大家,对文物的热爱,用他自己的话说,他是“一个很迷信文物的人”。

考察沈从文在文物及物质史研究领域的全部治学生涯,会发现他对文物的迷恋,绝不仅仅是一句简单的话,内中包含了其对文物研究持之以恒的追求,利用文物解决历史研究中的学术问题,提出自己的新观点的历程。

一、早年的基础

对沈从文有点了解的人大多会认为他的以文物为主的物质史研究是半路出家,是因为建国前的某些原因,致使他“转業”到了文物和物质史领域研究之中,并也获得了巨大的成功,这一经历过程,既神秘又充满了传奇色彩,令人佩服、羡慕。但事实上并非完全如人们猜想的那样神奇,这一荣耀的得来,也是经过了沈从文大半生的努力学习和长期积累所得。这当中,还有一点更重要,就是沈从文对文物研究始终如一的执着和追求态度,对待文物,用沈从文先生自己的话说,他“一直有兴趣”。2对文物的关注时间节点,甚至要先于沈从文的文学创作时间。

沈从文的文物情结,最早可以追溯到他在湘西家乡军阀部队当兵时期。当时,不满20岁的沈从文凭借着自己的高小水平,在军队中做了一名文书。他的顶头上司是被其称之为“统领官”的“湘西王”陈渠珍。该人在当地有一定名望,且文武双全,“既是个以王守仁、曾国藩自许的军人”,还是一位有一定文化修养的人,他“每个日子治学的时间,似乎便同治事时间相等”。这位注重读书学习的“统领官”身边,各类书籍是必不可少的,除了这些书籍外,“大橱里有百来轴自宋及明清的旧画,与几十件铜器及古瓷,还有……一大批碑帖,不多久且来了一部《四部丛刊》”3。

这些文物古籍平时都由沈从文负责管理和编序,当“统领官”需要这些东西中的某部(件)或摘录书籍当中的某些具体内容时,沈从文就会准确地提供给他。待该办的事情完成后,平时无事时,他就把那些古书画一轴一轴、一卷一卷地取出,或将书画挂在会议室的墙壁上独自鉴赏,或翻开《西清古鉴》《薛氏彝器钟鼎款识》对照藏书中的文字,认识所存的铜器名称。并通过这些文物中的“一片颜色”“一块青铜”“以及一组文字”等“种种艺术”获得了对文物“初步”的“认识”。陈渠珍给沈从文带来的此番经历,成为了他“幸运”地初识文物、学习历史的第一课堂。这一开端产生的结果,或许连沈从文自己也不会预料到,若干年后,他会成为一名著名的文物研究专家。正当他得意于这种学习的机会时,“五四”运动的余波也影响到了偏远的湘西,在新思潮的感召下,沈从文毅然只身一人离开了家乡,奔向了几千里以外的古都北京,投身到了另一个“永远无从毕业的学校,来学那课永远学不尽的人生了”4。

1923年,来到北京的沈从文在亲戚的帮助下,住进了前门附近的酉西会馆,开始了他学术生涯的新征程。虽然梦想着用“半工半读”方式求学的沈从文遭到了挫折,但前门附近的清代旧衣服市场和琉璃厂的各类古董店中旧服装、团扇、珠玉、象牙、犀角、绸缎、瓷器、字画等,为他提供了学习文物的难得机会和场所。“(琉璃厂)两旁有几十家大小古董店”,摆满了唐、宋、元、明、清不同时代的不同文物,“完全是一个中国文化博物馆的模样”。这些文物深深地吸引着沈从文,“也就够使我忘却了一切,神往倾心而至于流连忘返了”,“可以说是在社会大学文物历史系预备班毕业了”。这段经历为沈从文日后几十年从事文物研究工作“打下了十分良好的基础”5。

二、文物在学术研究中的重要性

从“文物历史系预备班”毕业后,沈从文为了生计拿出了大量时间、精力从事文学创作、教学以及编辑刊物,做这么多方面的工作虽然十分辛苦,但再辛苦也挡不住沈从文对文物的兴趣。不论工作地点是在北京,还是在青岛、昆明,不论工作性质发生怎样的变化,是在上海中国公学、山东大学、北京大学教书,还是在《新京报》《人间》《益世报》《大公报》等刊物做编辑,他关注和爱好文物的热情从不发生改变。

1949年8月,沈从文从北京大学“转业”到历史博物馆(现中国国家博物馆),继续从事他的文物工作,并一直到他生命的最后。通过如此长时间对文物的追求和对文物的不断钻研,沈从文早已成为了文物专家,并不断地发表文物研究论著,从第一篇研究文物的论文《读〈游春图〉有感》开始,到最后的《中国古代服饰研究》(增订本)结束,他的研究工作始终明确地坚持文物在学术研究中的重要地位理念,因为他深知文物在学术研究中的重要性。

这种认知在今天是很平常的研究思想,而在以往的历史研究中,都是按照一种传统的方法进行研究,也就是以文献证文献。在相当长的时间阶段,国内外的历史研究一般都是不用文物作证据进行研究,学者们在研究中即便引入一些文物图片也是点缀,与所研究的内容并“不太相关”。6沈从文的治学体会即文物在历史研究中是不能缺少的重要内容。他在研究过程中,积极倡导运用文献结合文物的“二重证据法”进行历史研究,甚至认为“离开文物就没法子说懂历史”。比如,历史上,元代有一种非常著名的织物――“纳石失”(即织金锦),它融合中西工艺、图案、色彩等文化特色,曾经是元代丝织文化的象征,被广泛应用于元代帝王、后妃、百官等人群的各式服饰之中。这种独特的加金丝织物,伴随着蒙古族政权的兴衰在历史上存留了近一百年。“纳石失”的使用盛况在《元史·舆服志》《元典章》等文献中都多有反映,甚至通过马可·波罗的游记进入西方社会的视野中。但是,到了明代以后,这种丝织物“竟然和元代政权一样,已完全消失”。沈从文认为这种情况与“历史现实发展不大符合”7。在当时,纳石失在全国的生产规模较大、使用范围较广,且关联于元代社会的许多方面,而这类被社会广泛认可、应用的物品,绝不会在没有任何原因的情况下,不留任何痕迹地突然消失。

沈从文对纳石失的“消失”问题产生了极大疑惑。他坚定地认为,要解决这个疑惑,仅依靠《元典章》等文献,“是解决不了问题的”,必须要依靠文物寻找问题的答案。于是,他根据元代“纳石失”文献记载和文物特点,在明代织金锦的各方遗存文物中寻找线索,通过对大量明代织物遗存文物的全面追踪调查和比对研究,最后终于从大批保存至今的明代版《大藏经》的丝织物装饰封面工艺中找到了解决上述问题的答案,并以此为据,结合《天水冰山录》和《万历野获编》等相关文献记载进一步加以证实。最后,沈从文通过综合而细致的研究考证得出结论:明代加金丝织物,大都是从元代的“纳石失”发展而来的。他利用明代文物遗存解决了这一历史问题8,充分地体现了文物在物质史研究中的重要作用。

三、以文物证史

经过多年的研究探索和积累,沈从文已经对历代不同的服饰、绸丝、印染、图案、瓷器、铜器、玉器、漆器、建筑、家具、绘画、舞蹈、车马等专题文物的内容、特征以及变化规律有了基本的了解和掌握,发表了《中国古代陶瓷》《玻璃工艺的历史探讨》《蜀中锦》《玉的应用》《中国漆器工艺》《中国丝绸图案》《宋元时装》《故宫的建筑》《乐舞杂技与戏剧》《马和马具应用及其发展》等大量学术论述,并利用这些文物研究成果,针对一些历史研究中出现的因文献记载简单笼统、模糊不清而造成的问题,提出了自己的新观点,使得许多问题得以解决,达到了以物补史、证史的目的。

比如,汉代冠上加帻巾出现的时间问题。关于这个问题,还要从汉代冠的结构说起。我们在汉代壁画和画像石、砖中经常能见到的冠是由冠和帻两个部分组成的。西汉时期的冠只有冠而没有帻巾部分,头上的冠是用“頍”固定的,如《后汉书》记载的“古者有冠无帻,其戴也,加首有頍,所以安物”。接下来,该书对帻出现及演变过程进行了叙述:

秦雄诸侯,乃加其武将首饰为绛袙,以表贵贱,其后稍稍作颜题。汉兴,续其颜,却摞之,施巾连题,却覆之,今丧帻是其制也。名之曰帻。帻者,赜也,头首严赜也。至孝文乃高颜题,续之为耳,崇其巾为屋,合后施收,上下群臣贵贱皆服之。文者长耳,武者短耳,称其冠也。尚书帻收,方三寸,名曰纳言,示以忠正,显近职也。

但蔡邕《独断》又记载:

元帝额有壮发,不欲使人见,始进帻服之,群臣皆随焉。然尚无巾,如今半帻而已。王莽无发,乃施巾,故语曰:王莽秃,帻施屋。

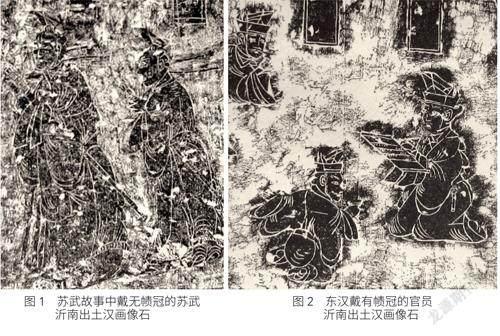

对于帻巾出现的时间,历史文献记载有所不一。有的说是在汉文帝和元帝时就有,又有记载说是在王莽时期才出现,到底哪种记载正确呢?对此,沈从文并没有简单地抓住一两个文献作为论据而就事论事地说明,他认为:“《舆服志》只能解决一半的问题”11,要使问题全部得到解决,必须要从宏观出发。他根据已掌握的各种画像石等文物材料(图1、圖2),将汉代有帻冠与无帻冠一一排列起来,进行结构的对比,再结合历史文献分析,很快便从中找出了它们的规律和异同,观察出东汉与西汉的冠存在着明显的差异,因此得出结论――文献中记载加帻巾的冠出在王莽时代以后是比较可信的12,从而证实了《独断》记载的可靠。

四、鉴定文物

尊重历史客观存在,依照历史制度的规定复原历史,并以此为依据,实事求是地鉴定文物产生时代是沈从文秉持的学术理念之一。

著名的《韩熙载夜宴图》曾被认为是五代南唐时期顾闳中的作品。关于该作品产生的缘起有两个传说。一个传说:身为中书侍郎的韩熙载,眼看南唐政治江河日下,自己却无力挽回,天天放纵酒色之中。后主李煜很想重用韩熙载,于是命顾闳中夜间遣至韩熙载府第,偷看韩熙载行乐的每一个场面,想以图画劝告韩熙载停止夜夜笙歌的放荡生活。

另一传说:后主李煜继位后,对北方来的官员非常不信任。韩熙载出身北方望族,自然要被怀疑。他当然知道自己的处境,于是故意表现出不问时事、沉湎于歌舞,醉生梦死的混世状态。这一幕被李煜派来观察韩熙载举动的顾闳中等用作画记录下来,后向李煜复命。

长期以来,《韩熙载夜宴图》被书画界“众口一词”地定位为五代时期顾闳中的作品,似乎成为了铁定的事实,而沈从文则根据历史文献和画作所呈现的事实,不同意这种定论。他通过对《韩熙载夜宴图》的研究,判断该作品当出自北宋画家之手。其依据,最主要的一点就是根据画作中表现出的人物服色而认定的。

沈从文的依据是来自于北宋初期的一个诏令:“《宋大诏令集》正式提到南唐降官,一律服绿。即南唐投降的官一律只准穿绿色。”13而绿色官服是北宋初期所定官服制度中规定六品、七品等中等偏下官员穿着的服色。14宋人王栐撰《燕翼诒谋录》也有这样的记载:

江南初下,李后主朝京师,其群臣随才任使,公卿将相多为小官,惟任州县官者仍旧。至于服色,例令服绿,不问官品高下,以示别于中国也。

而《韩熙载夜宴图》中,穿官员装束者,除一名坐于榻上官员穿绯色圆领官服外,其余官员均穿绿色圆领官袍,基本与历史记载相符(图3)。

类似的研究事例还有五代画家胡瓌所作的《卓歇图》,隋代画家展子虔的《游春图》等,沈从文也都通过对画中所绘故事中表现出的人物服饰的时代特点,对这些画作形成的时间提出了自己的鉴定意见。

以上内容只是沈从文利用文物治学过程中的一个简单侧面,大量的研究事例和他的研究史观以及研究方法等,限于篇幅,在此不能一一展开陈述。仅以此文纪念沈从文先生诞辰120周年。