劳动教育的现状及改进思路与优化路径研究

2022-03-23胡娇

胡 娇

(惠州学院 教育科学学院,广东 惠州 516007)

2021年4月29日修订的《中华人民共和国教育法》的第五条被修订为“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务,必须与生产劳动和社会实践相结合,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”[1]。2021年9月发布的《国家义务教育质量监测方案(2021修订版)》中提出了将劳动列入义务教育质量监测中,同德育、科学一起在每一个监测周期的第三年接受检测,其监测的内容是“劳动观念、劳动知识和能力、劳动习惯和品质等”[2]。而目前学术界关于新时代劳动教育的研究中,不乏关于劳动教育概念的内涵的研究[3],关于“新时代”的发展特点对教育的挑战的研究[4],关于劳动教育的价值研究[5]。但作为劳动教育实施主体之一的中小学校长、教师关注的是“我如何做才更有效”“不同的年级的学生可以做哪些劳动”“劳动教育如何融合在学校教育的日常,甚至是融入学科教学的课堂上”“如何评价并激励学生劳动”等“怎么办”问题。劳动教育问题的解决必须依赖于解决“什么是劳动教育”“什么不是劳动教育”的问题,因为这些问题是“本”,“本立而道生”[6]。面对这些劳动教育实施者的困惑,通过质性研究方法,从劳动教育的真正实施者——学校、教师、学生家长的视角去探寻劳动教育进入困境的社会因素、社会土壤对学校教育的制约以及学校教育在面临这些制约时的教育选择,并从教育的内部寻找一条通往劳动教育实施和评价的“林中路”。

一、多层分化:劳动教育实施中的“自平衡”系统

劳动,存在于人类的日常生活中:劳动教育,也存在于人类世界的日常生活中。但吊诡的是,人类并不习惯、更不享受劳动的辛劳,在人类看来,“劳动从来就是繁重的、辛苦的……劳动是人在需要的压迫之下被迫去做的,而理智活动则和闲暇联系在一起。由于实践活动是不愉快的,人们便尽量把劳动放在奴隶和农奴身上。……认识与思维许久以来都是和非物质的与精神的原理联系着的,而艺术、在行动和造作中的一切实践活动则是和物质联系着的。因为劳动是凭借身体,使用器械工具而进行的而且是导向物质的事物的。在对于物质事物的思想和非物质的思想的比较之下,人们鄙视对物质事物的这种思想,转而成为一切与实践相联系的事物的鄙视[7]”。因此,“少劳动”“不劳动”成为人们的价值追求。可见,劳动教育的“离身”化并非一日之功,而是社会发展过程中,人们的价值观念和社会土壤共生的结果。

(一)“我劳故我在”:省会优质学校的多样化劳动教育

1.浸润于校园生活的多学科融合劳动教育。多学科融合教育提升学生劳动素养。跨学科融合教育(STEM模式或STEAM模式)使“课程资源、课程要素和环境整体化产聚焦效应,促进了教学方式、学习方式的根本变革,实现了学生‘多样的学习体验和丰富的学习经历’”[8]。在研究团队所观察的H省的省会优质学校,校园内有多种劳动体验场所,如“校园超市”“学校花园”“学校饲养场”等,学生可以体验收银员、种植员、饲养员、孵化员等职业。在劳动中体验不同职业的过程和劳动的秩序,如在担任孵化员的过程中,学生体验的不仅仅是观察记录的孵化工作,而且是科学实验研究的过程。如教师在科学实验室使用手册中特别强调“实验后,需要清洗、整理实验用品,并摆放回原位”①。这是小学科学课和劳动教育的融合。在数学课学完“三角形最稳固”的原理之后,教师让孩子们运用这一原理自己设计“桥梁”:“在学习元、角、分”的课题后,教师布置了学生协助家长“买菜”并做家庭支出小账本的作业。在教师布置的这些与学科融合的作业中,孩子们体会着创造性劳动的快乐,从而忘记了机械劳动、重复劳动的无聊。在劳动结束后,学生的任务是对劳动中的发现写出实验报告、手绘劳动过程、手绘劳动中的最美劳动者。可见,这种浸润于校园生活的基于STEAM理念的劳动教育不仅给了学生们知识,更教会了学生劳动能力和热爱劳动、乐于劳动、欣赏劳动的劳动观念。

2.基于学生义务感的校园常规劳动。校园常规劳动可以提升学生的义务感、责任感。康德将“义务感分为合乎义务的行为和出于义务的行为”[9]。“在一切道德评判中最具重要性的就是以极大的精确性注意到一切准则的主观原则,以便把行动的一切道德性建立在其出于义务和出于对法则的敬重的必然性上[10]”。H小学的校园常规劳动,全部由学生完成。受访老师认为:“教育在于过程。劳动教育更在于过程。学生刚开始做的时候,肯定做得不够好,但教师的耐心、细心引导和一步步地引领、尊重与信任、鼓励帮助孩子获得了成就感”。其一,引领学生的合乎义务的行为。“我们学校老师刚接一年级的时候,值日工作都是手把手地教,并将任务分解,细化到具体的每一位同学的具体任务。并于第二天的晨会上对每一位同学的劳动成果予以点评和表扬。”“经过一段时间的引导,孩子们逐渐学会了如何做值日,也体会到了劳动的快乐。并争先恐后地完成任务。”孩子们在劳动的过程中逐渐产生了责任感和义务感。到一年级下学期的时候,小学生逐步发现“劳动”是自己的义务,逐步形成义务感和责任感。但对低年级学生而言,仍然处于“他律”劳动行为。其二,激励学生的出于义务的行为。出于义务的道德行为即“自律”的道德行为需要等待学生的发展所提供的准备。“到三四年级后,学生会逐渐将这些要求内化为自己的行为。”“教师在这个阶段需要珍视学生、激励学生自发出现的这些主动承担的行为。”其三,激励全体同学的义务感。由于学生的心理成熟程度差异大,对仍不具备义务感的同学予以点对点的帮助。“到了5-6年级,我请同学做监督,对于不能自觉完成任务的同学予以友善的提醒。这样提醒一段时间后,这部分同学的义务感明显提升”。

3.基于家校合作的自我服务劳动。家校合作体现了协同育人的原则,家校教育的一致性有利于教育的生成。“家庭、学校和社区对儿童的成长……发生了交互叠加[11]”。H小学的老师会经常根据学生的现实基础和发展情况布置家庭劳动作业。按照学生的发展规律和年级特点,制定了家庭自我服务劳动作业:小学一年级入学后学会系鞋带,学会梳头发,学会叠被子,叠衣服等等自我服务的劳动作业;二年级的洗衣服;三年级的炒一道菜等等作业;四年级的清洗自己的鞋子、书包、学套被罩;五年级一个学期学会2-3道菜,学会洗枕巾、枕套、床单等小件生活用品;六年级时就能够做一桌子饭菜,学会洗被罩和套被罩等。这些自我服务的作业,都是需要家长合作并予以监督引导、记录的劳动作业。“家长的配合,使孩子们的自我服务能力逐年级渐渐增强”。

(二)“考试改变命运”:县城学校劳动教育的空场

1.家庭劳动教育:阶层跃迁诉求中的主动退场

尽管目前学校老师都会布置一些劳动教育作业,但在县城学校中劳动教育是实然的空场。1977年恢复高考,让人民群众看到了“知识改变命运”的可能性和希望。访谈发现1999年的高考扩招,促使更多的家长、学校开始忽视劳动教育,希望通过减少劳动时间以增加学习时间,进而为学子高考提供助推。“她们在小学时,我还让她们学习一些简单的家务活,也让她们到地里跟着干轻一点儿的农活。上初中后,我几乎不让她们干活。我就希望他们能‘考好大学’。考上了,她们不需要再干农活;没考上,再干农活也不迟。”“我们家长没有能力,孩子要想改变命运,必须通过高考改变命运。为了孩子的考试,我什么活都不让她干。活儿,我能替她干;学习,我不能替。我能做的也就这些。再说,干活儿容易,高考结束后,一学就会。”“我现在读初三,上初中这几年,我干的家务活儿越来越少了。今年妈妈都不会允许我洗碗。就是希望我能考到高中去,而不是去读中职。听老师说,在我们这里,考高中的压力实际上是大于考大学的”。

2.学校劳动教育:政策要求与家长教育需求中的夹缝中实施

(1)“回归的劳动周”:以完成任务为目的。“劳动周”是新中国几代人的时代记忆。在农村学校的表现形式是春天的“春假”和秋天的“秋假”,主要用途在于让学生们放假回家帮忙种地、收地,老师们也需要利用这个时间集中干家里的农活。在城市学校则是学生们按照学校后勤的安排,在校内进行劳动和校外劳动,如校内的植树、平整操场和校外的植树劳动等。自从1999年高考扩招后,家长的教育需求开始从抱有渺茫希望的“看造化”到“人人皆可上大学”。这一观念的变化,导致学校将劳动周也变成了教学周。“劳动”从日常生活的口耳相传、耳濡目染、身体力行走向了“说教”和“空场”。在中共中央国务院颁布《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》和教育部制定《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》后,初中、高中阶段在实施劳动教育的过程中加入了劳动基地的劳动训练以及一些志愿服务。H市的劳动基地的劳动训练主要以农业劳动为主,学生在农业劳动中体会春耕、夏耘,秋收。但“我们体验的劳动并不是现代农村的真实的劳动。如我们去的劳动基地,平常的农业劳动由机器完成,我们学生去了,就不用机器,就是体验一下原始的劳动过程。主要是体验,并不关注我们的劳动质量。中午和晚上还有好吃的农家饭菜。我们很开心。”“我们的目标是通过农业劳动的体验去帮助学生体悟劳动最光荣、劳动最伟大的劳动观念,但部分学生仅仅是觉得好玩。这说明我们的劳动教育还没有达到目标,还需要反思。但就目前而言,我们的能力仅仅是提供一些农业劳动体验,还不能提供更多更丰富的劳动体验,更不能实现更高阶的劳动教育目标”。

(2)“从自我服务到他人替代劳动”:一切以效率为重。学生在校生活中的劳动,如值日、打扫校园卫生、打扫宿舍卫生等等,都是学生自我服务的一部分。但在当今的部分校园里,学生的这些自我服务逐步转向了他人服务、外包服务,或家长到校值日或聘小时工到校劳动。Y市的小学的普遍现象是值日工作由家长轮流完成,每周2次或由家长雇人完成,如家长出钱聘请“小时工”为在校吃午饭的学生分饭和洗盘子、擦桌子。这样做的理由在于孩子没有时间(需要去各种补习班)或孩子做这些“慢”且“质量差”。可见,孩子的校园自我服务机会被剥夺。S市的中学的校园日常劳动中,除了班级教室内的卫生外,其余的校园劳动外包给附近小区的物业公司。“外包主要是因为学生不会做,也做不好。我们请的附近物业公司的工勤人员把校园打扫得非常干净整洁,这一点学生做不到。我们老师如果一点点教,则会浪费老师的时间,也浪费学生的时间。还有现在我们的年轻老师也不会劳动。所以在我们学校,就把一部分劳动任务外包出去”。

(三)渐行渐远的分化:乡镇中小学劳动教育的徘徊

1.远离日常劳动教育:大多数乡村学生的主动放弃。乡村家长的教育诉求是希望孩子能“跳农门”,即实现阶层跃迁。在这一愿望的驱动下,乡镇中小学生的劳动教育出现了渐行渐远的分化。部分乡村家长和县城的家长一样,主动剥夺中小学生的一切在家劳动机会,为孩子应对考试换取时间和精力。家长为了增加孩子实现阶层跃迁的机会,主动放弃乡村学校,去城市选择家长心目中更优质的教育。在Y县HY镇的中心小学,学校的规模为一个年级一个班,全校大概200名学生左右,在HY镇的村小中,甚至有的学生数不足10人,不足5人。大多数孩子通过择校的方式去县城里的学校上学。在乡村家长对优质教育的追求中,乡村的大多数孩子以择校的方式主动参与并顺应了县城学校的劳动教育方式。仍留在乡村读书的孩子,也有较强的靠升学改变命运的愿望。G省H市GY镇的中心小学共有学生2000名,家长则认为学生可以完成学校的校园劳动,但没有必要做其他劳动。因此,对大多数乡村学校和乡村学生而言,劳动教育主动退场。

2.回归日常劳动教育:极少数劳动教育“觉醒者”的主动回归。尽管大多数乡村家长希望孩子“跳农门”放弃了乡村孩子的劳动和劳动教育机会,但是少数的乡村家长成了劳动教育的“觉醒者”。如有城市务工经历的受访的家长Q在观察了啃老的青年和频繁辞职的青年后,在自己的小儿子的教育上,尤其是劳动教育方面,成了乡村的早期的“觉醒者”。“我发现,那些大学毕业后回‘家’的大学生,都是回来‘啃老’了。我邻居为了让孩子能顺利升学,什么活都不让他干,现在大学毕业在外工作,自己就不太会照顾自己,想吃一口家常饭菜都不会做。我觉得,人最重要的是要有基本生存能力,我现在会教我儿子一些日常劳动。我认为会劳动、肯劳动的孩子,一定会好好学习”。在家长H的周围,还有一些年轻家长开始引导孩子回归日常生活劳动。

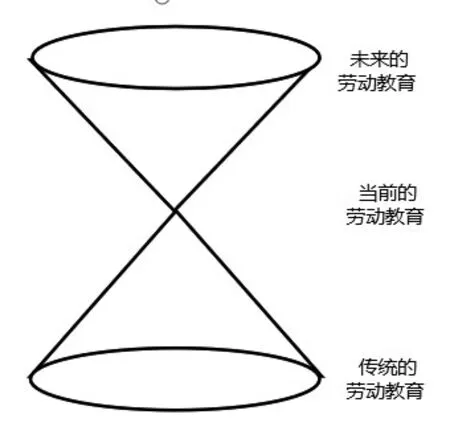

二、现象背后:“沙漏型”的劳动教育结构的原因

教育依存于社会场域而存在,教育问题的出现离不开其所依存的社会场域。探究教育问题、解决教育问题,不可回避的要探究形成这些教育问题的社会场域,以及这个社会场域所共同形成的人民群众的教育期望。前述劳动教育现象可以规划为“漏斗型”的“实然”劳动教育现象(见图1)。持续改进这一劳动教育现象,需要研究者将视角转到现象的背后加以分析。

图1“漏斗型”的“实然”劳动教育现状

(一)“考试改变命运”:历史文化基因与现实选择的双重缠绕

渴望阶层跃迁是我国人民的文化基因,深藏于我国人民的意识之中。科举制度自公元606至1905年,在我国运行了约1300年。“朝为田舍郎,暮登天子堂”的这种读书改变命运的“教育愿望”已经变成文化基因深藏于我国人民的观念之中。但这一文化观念在科举时代以及民国政府时期,都仅仅是极少数精英可实现的目标,对于普通大众的家庭而言,这是一个遥不可及的愿望。新中国70年里,我国的高等教育入学机会经历了巨大的变革,2020年,我国的高等教育入学率已经是54.4%[12],高考的扩招将普通大众的“教育梦”变成了现实,并激发更多的家庭的“教育梦”。对于缺乏文化资本、社会资本的普通家庭的孩子只能通过“苦学”来实现“教育梦”。而“苦学”的前提是尽可能地增加学习时间,增多练习次数以提高正确率。为顺应这一需要,家长、学校等各方面都为增加学生的学习时间提供了各种机会和可能,从而使学生的劳动机会大大缩减,甚至到零机会。在访谈中发现Z老师列举自己曾经教过的一些初二的学生存在“不会系鞋带,没有刷过碗,更别提洗衣服”的现象。“这一类学生的全部时间都在用来学习。学习三遍:课前,要请家教帮忙预习;课中,听老师讲课;课后,再请家教帮忙复习。孩子根本没有时间进行任何一种劳动”。

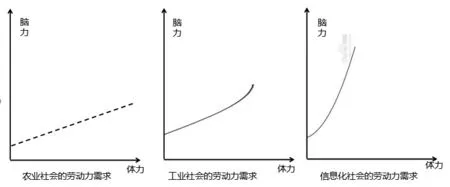

(二)劳动需求结构性变化:信息化社会需求对传统劳动教育的抽离

时代的变化发展改变了劳动需求,使其发生了结构性的转变(见图2)。信息化时代所需要的不再是普通的“劳动力”而是学历起点在高中、大专以上的“智能劳动力”。这一社会需求,同样也抽离了家庭教育、社会教育和学校教育的劳动和劳动教育。如“煮饭”“洗衣”等家务劳动都已经简约为“一键搞定”。传统的家庭劳动、社会劳动(如农业劳动体验)在信息化社会里,都开始远离学生的日常生活。劳动需求的结构性变化导致学校、家长、社会并不能及时应对新的社会需求,导致信息化社会需要的“智能劳动力”“创造性劳动力”的培养在学校教育、家庭教育和社会教育中存在空场(见图3)。如中小学生没有机会为学校出一期公众号的新闻稿;没有机会为学校、为社区的发展做一次调查研究;没有机会为班级活动拍一组照片等等。

图2 不同社会的劳动教育

图3农业社会、工业社会、信息化社会的劳动力需求结构

同样,与学科融合的劳动教育也同样存在空场。各学科教师并不能根据各学科的课程内容的进度和特点,为学生布置“创造性劳动”的作业。目前,只有少数优质的省会学校的教师,才有能力为学生们布置创造性的劳动作业。而能提升学生综合素养和信息化社会劳动能力的STEM教育或STEAM教育,仅仅是少数学校的探索和尝试,更不用说基于STEM、STEAM基础上的跨域融合的劳动教育。

(三)从个体实践变说教、惩罚:劳动教育方式的变化改变了劳动价值观

目前,一些学校、家庭的劳动教育已经从青少年学生的具身化的劳动体验变身为离身化的劳动说教。县城以及乡镇学校对学生劳动机会的剥夺,家长对“考试改变命运”的鼎力支持,使劳动教育不再是每一位青少年学生的具体的身体体验、动作体验,而是对其进行动作技能教育、手眼协调的训练和劳动认知、劳动情感、劳动意志的说教、言传。相反,与劳动教育息息相关的身教以及学生自己的劳动体验行为,在时代和社会现实的双重裹挟下悄然退场。离身化的劳动教育后果有三:第一,导致青少年学生“以劳动为苦”。“干活太累了。我们学生的任务就是学习,学习好了,就不用‘干活儿’”。第二,导致青少年学生“以劳动为丑”。“在学校,我们看到地上有垃圾,都不会捡起来扔进垃圾桶。大家都不捡,我去捡,感觉很丢人”。第三,导致青少年学生“以劳动为耻”。“我们同学犯错误时,老师会罚劳动,如做值日、倒垃圾等。时间一长,在我们班级,没人会主动劳动”。这种以劳动为苦、以劳动为丑、以劳动为耻的思想会在青少年学生群体的亚文化中迅速传播、蔓延、传递,并进而通过接受、认同,形成个体的劳动价值观。群体劳动价值观形塑个体的劳动价值观,个体的劳动价值观则反作用,并固化群体劳动价值观。离身化的劳动教育在青少年学生群体中形成了一个不良循环。当前社会的主流劳动教育价值观和劳动教育现状的缔造者不是优质学校的教师、家长和学生,不是乡村家长通过日常观察和我国农民特有的“实用理性”的“自我觉醒”,而是社会的中层、教育的中层、家长群体的中层。

三、持续改进:新时代劳动教育的供给侧改革

劳动教育的突困从来不只是学校教育的任务,但学校教育具有核心任务。需要通过学校教育辐射家庭教育,帮助家长矫正劳动教育价值观。而家长良好的劳动教育价值观的形成、转变、生长需要学校教育中的劳动教育的效果的显现,因此,劳动教育除了日常的家庭劳动和校园劳动外,学校还需要根据时代的特点设计具身化体验的劳动教育课程,并在劳动教育中提升学生的劳动观念。而良好的劳动教育课程的设计和实施以及学生的劳动技能的学习和劳动观念的生成需要建立有效的评价系统和激励系统。更需要建立具备持续改进的劳动教育体系,是新时代劳动教育突困的生长点。换言之,建立持续改进的劳动教育体系是学校劳动教育供给侧改革的侧重点、发力点。如果没有供给侧的劳动教育体系的持续改进,那么劳动教育的突困进而实现良性发展是空谈。

(一)革故鼎新:变革劳动教育价值观

1.去偏见:矫正劳动教育价值观。目前,尽管劳动教育观念已经走入中小学校,但仍然存在偏见并未完全去除:第一,劳动教育可以是走过场的。劳动教育作业以摆拍的形式完成。第二,劳动教育是可有可无的。校内劳动部分只有日常值日;家庭劳动部分是家庭教育的部分,教师不会对学生的家务劳动能力提出要求和评比。第三,体力劳动是低人一等的。部分教师会让自律能力差的孩子在做眼保健操的时间扫地。这一教育行为让学生误以为劳动具有惩罚性。以上的劳动教育偏见使青少年学生形成了“以劳动为苦”“以劳动为丑”“以劳动为耻”的劳动观念。因此,改进劳动教育方式的前提是改变学校、教师、家长和青少年学生的劳动教育价值观。通过各行各业的最美劳动者以及评选学校的最美劳动者的方式在青少年心中逐步树立“以劳动为乐”“以劳动为美”“以劳动为荣”的劳动观和劳动教育价值观。

2.去陈见:更新劳动教育内容。劳动教育内容除了常规的校园服务劳动和部分校园、部分地区劳动教育中心的农业劳动之外,校园中可以创新的劳动教育内容有:第一,开发能够激发青少年学生劳动兴趣的学科融合劳动。如与小学语文、品德与生活、品德与社会课程、与小学科学课程、综合实践活动等课程以及与初中的数学、物理、化学、生物等学科相结合的学科融合的劳动课程。如调查发现H县27小学的数学课和美术课融合课程“学生自制灯笼,并画灯笼”和该校通过聘请行业内的技师来主持学校的“木工坊”“陶艺坊”,学生在教师搭好的“脚手架”上自制椅子、陶器等。第二,开发能激发青少年学生劳动兴趣的创造性劳动。目前的自我服务劳动服务于学生的日常生活,属于重复性劳动。其特点在于重复,而不在于创造。因此,需要开发的劳动教育内容是和学生课程匹配的创造性劳动。根据STEM或STEAM融合课程的创造性的劳动,如G省会优质小学P校的老师带领学生3D打印学校的徽章;为学校的每一位教师3D打印一份教师节礼物等等。

3.去己见:转变劳动教育评价观。评价是促进学生成长的重要的一环。部分教师从教师的、从劳动熟手的角度去评价作为劳动新手的学生,导致对学生的评价不高。而评价不仅仅是他人的评价,学校在劳动教育中应该加强:第一,引导学生自我评价。一方面学生可以客观地看到自己的进步,另一方面启发学生辩证地看问题的视角。“以自我评价为主,辅以教师、同伴、家长、服务对象、用人单位等他评方式,指导学生进行反思改进[13]”。第二,通过互联网+以及大数据等形式,以过程性评价方式对劳动过程进行纪实评价。第三,通过学段的结果评价建设青少年学生的劳动素养监测。

(二)降低对结果的关注:从重视劳动结果到重视学习过程的转变

目前,基础教育中对学生的考核仍然存在“重结果轻过程”“重形式轻落实”的现象。这一现象在劳动教育中不可避免地存在,部分学校、部分教师重视劳动的结果,重视学生“做”的结果,但不重视学生“做”的过程;重视学生在家庭“做”,不重视学生在学校的劳动方面的“比武练兵”。这些观念导致在小学、中学,家长仍然不重视劳动教育,这些剥夺学生劳动机会的学校、教师、家长忽略了“生命的真谛在于艰难生活中的那种真实:人与人之间尽管无法完全理解却又对亲密情感的不断追求,以及肉体遭受的苦痛”[14]。因此,劳动教育的目的不是劳动的结果,不是劳动的质量,而是主动参与劳动的劳动意愿,愿意坚持参加劳动的劳动意志,喜欢劳动的劳动情感。其评价模式也不是常规的学校教学中的基于学习结果的目标评价模式,而是需要运用重实践、重体验的目标游离评价模式;也不是常规的“运动式”“阵风式”的过程性评价,而是需要运用评价工具在评价体系中严格执行,并在严格执行中养成青少年学生的劳动习惯。只要青少年学生能建立其“以劳动为乐”“以劳动为美”“以劳动为荣”的劳动价值观,对当下的劳动教育现状而言,就是成功的劳动教育。因此,“作为具身的学习环境,学生的主动参与是课堂学习环境构建的关键[15]”。学校、家长、社会需要提供的是青少年学生参加劳动的环境、场所和机会。

(三)补充评价体系:对劳动教育实施进行多层次、多样化评价

2015年7月颁布的《关于加强中小学劳动教育的意见》和2018年9月10日全国教育大会均提倡重视劳动教育,尤其是在全国教育大会上提出的“要在学生中弘扬劳动精神,教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动,懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理,长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动”[16]的思想。2019年2月山东省教育厅也出台《关于加强中小学生劳动教育开好综合实践活动课程的指导意见》,并制定了山东省的小学、初中、高中综合实践活动课程实施方案;2019年5月广州市教育局已经印发了《关于加强中小学(幼儿园)劳动教育的指导意见》并在此基础上研制了《广州市中小学劳动教育指导纲要》和广州市的劳动教材。2020年3月中中央国务院颁布了《关于全面加强新时代大中小劳动教育的意见》则是劳动教育在大中小学的具体实施意见。2020年7月教育部出台了《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》。至此,全国统一的劳动教育指导纲要出台。但如果在评价劳动教育实施中推进劳动教育实施、提升劳动教育实施效果还需要努力。第一,加强对地方教育行政部门的评价。目前,部分地区的教育行政部门仅仅是在文件上推进劳动教育实施,并没有因地制宜的劳动教育实施方案,并没有基于地区的劳动教育基地的建设。第二,加强对学校的劳动教育的评价。部分学校的劳动教育并没有认真落实,甚至存在形式主义的现象。第三,通过过程评价、自我评价增强对学生的劳动教育评价,促进学生劳动能力的提升和劳动观念的塑造。因此,基层学校,基层教师的需要呼唤相关部门在研究、调查的基础上研制出更具有效度和信度、指导性和可实施性的扎根中国大地、立足时代、面向未来的新时代劳动教育评价系统,建设、健全劳动素养评价机制。

注释:

①受访者的引文在文中共有19处,均是本研究的访谈记录。受访者分别是:NQ-L、H-CFX-Y、H-CFX-A、H-CFX-T、H-CFXZ、H-CFX-TF、H-CFX-TYY、H-JZ-SWH、H-JZ-HYM、H-XS-LYF、H-XS-CYX、H-XZ-LJH、H-XZ-ZWH、QTH、HZ-JS-ZJ、ZJ、XS-LJT、XS-JSY、XS-XYW。不在文中具体标注,在此对以上受访者致谢。