鲜湿粉类食品中产生米酵菌酸风险点的探讨

2022-03-17梅灿辉李汴生郭颖希

梅灿辉,李汴生 ,阮 征,郭颖希

(1.珠海市食品药品(医疗器械)审评认证中心,广东珠海 519000;2.华南理工大学食品科学与工程学院,广东广州 510640)

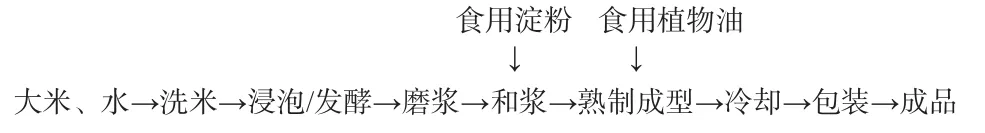

图1 鲜湿粉类食品的生产工艺流程Fig.1 Production process of fresh wet rice noodles and vermicelli

1 原料及添加剂风险

1.1 大米和食用淀粉

传统湿米粉是以全大米(或仅添加少量食用淀粉)加工制成[11],传统湿粉条则是以纯食用淀粉加工制成[12],而市面上除了这两类产品,还存在着大米和食用淀粉复配比例不同的调制湿米粉、调制湿粉条,这些产品统称为湿粉类食品(无后杀菌、短保质期的又称为鲜湿粉类食品)。

原料大米一般用的是大米、碎米、专用米、陈米;食用淀粉一般用的是玉米淀粉和小麦淀粉,此外还有马铃薯、蕉芋、马蹄、绿豆、木薯等淀粉[13-15]。陈荣桥等[16]采集了我国南方部分省份一些生产企业的原料大米和碎米、食用淀粉(玉米、小麦和木薯淀粉)和市售的大米样品,开展椰毒菌及米酵菌酸污染风险摸查。结果首次在4份进口碎米中分离鉴定出4株可产毒的椰毒菌,其中2份同时检出米酵菌酸,表明进口碎米存在污染风险。另外,虽然该研究在食用淀粉中未检出椰毒菌和米酵菌酸,但是根据以往报道[17-18],玉米淀粉及薯类淀粉也是容易受其污染的食物种类。孟昭赫等[19]的研究结果表明,土豆粉、玉米粉和大米等8种常见食品基质都适合酵米面黄杆菌(即椰毒假单胞菌酵米面亚种[20])产毒。赵乃昕[21]曾指出,椰毒菌为土壤细菌,在生态上与植物的关系更密切,从土壤污染到食物原料中生长繁殖。Zhang等[22]则指出,唐菖蒲伯克霍尔德菌(含4个病原型,椰毒致病变种是其中之一)是引起植物病害的重要病原,会感染水稻、玉米、甘薯等农作物而造成威胁。综上所述,粮食原料的田间污染是源头,原料基质本身又适合椰毒菌的生长和产毒,因此原料污染是鲜湿粉类食品中产生米酵菌酸的首要风险。

此外,根据工厂经验和相关研究[23-24],陈米比新米制作的产品品质要好。这里的陈米是指贮存了一年以上的稻谷加工而成的大米,而不是过期的大米。关于陈米、过期变质大米和食用淀粉的椰毒菌和米酵菌酸污染状况如何,目前相关监测报道非常少,严全鸿等[25]从黄曲霉污染的大米中发现该菌和毒素,表明这里存在未知风险。

因此,生产者应了解上述原料风险并尽量选择低风险原料;同时,做好大米和食用淀粉这两类原料的进货查验和贮存控制是生产关键控制点。

1.2 食用植物油

鲜湿粉类食品生产过程中还会添加少量(按成品重约占1%左右)用于润滑、分散产品的食用植物油,一般是大豆油或餐饮用调和油(以棕榈油、大豆油为主要配料)。植物油的主要成分是甘油酯类,脂肪类物质一般不为微生物直接利用。Mrozik等[26]论述了假单胞菌属、伯克霍尔德菌属(由前者划分出来)的一些菌种是重要的产脂肪酶细菌。Kamaruzaman[27]更是从温泉水样中成功分离到多种产脂肪酶的嗜热细菌,其中一种就为椰毒伯克霍尔德菌(椰毒菌曾用名[28])。自产或共存的其他细菌所产的脂肪酶可将脂肪水解为甘油和脂肪酸,这两种产物可被微生物摄入代谢。

王静等[10]的研究结果表明,葡萄糖和甘油使椰毒菌的产毒能力大幅度提高。而米酵菌酸的产生也有赖于脂肪酸,特别是那些存在于椰子和玉米中的脂肪酸[3](椰子油主要含月桂酸、豆蔻酸、棕榈酸、油酸[29];玉米油主要含亚油酸、油酸、棕榈酸[30])。Garcia等[31]在脱脂灭菌的椰子培养基中添加不同量的椰子脂或单种游离脂肪酸,然后接种椰毒菌在30 ℃培养5 d,结果显示当椰子脂干基浓度为10%或更低时,即使椰毒菌生长到较高水平也不会产毒;20%~50%时,同样生长水平下,产毒量递增;在湿基浓度为3.31 mmol/g的八种饱和脂肪酸中,只有月桂酸(12:0)、豆蔻酸(14:0)和棕榈酸(16:0)能促进产生可检出的米酵菌酸;四种十八碳不饱和脂肪酸中,只有油酸(18:1)能大量产毒,产量也是全部受试脂肪酸种类中最高的。这些数据表明,基质中油脂浓度和脂肪酸类型对米酵菌酸的形成至关重要,也许可以解释为何米酵菌酸中毒仅限于某些食物。

目前关于食物基质和椰毒菌体中脂肪酸组成与毒素合成的三者关系尚不够清楚[32-33],有待更深入的研究报道。鲜湿粉类食品生产过程中常用的大豆油和餐饮用调和油的脂肪酸组成均含有相当比例的油酸和棕榈酸[34-35],其促进产毒的风险需要量化评估,必要时建议更换食用植物油的品种。

1.3 脱氢乙酸钠

鲜湿粉类食品生产过程中可能会超范围[36-37]或避规添加防腐剂脱氢乙酸钠(湿米粉中不允许,湿粉条是否允许存在争议[38]),2018年广东省首起湿米粉中毒事件就跟其有关。此类制品水分活度高,适合细菌生长繁殖,因此致病菌是防控重点。霉菌、酵母菌等真菌在一定程度上有正向作用,一方面是其可以抑制椰毒菌的生长或米酵菌酸的产生[5,39];另一方面是霉变、发臭、变酸等感官变化反映了食品的变质,从而有助作出不能食用的判断。脱氢乙酸钠的添加对霉菌、酵母菌和其他腐败菌有强的抑制作用,其既可降低真菌对椰毒菌的抑制作用,又可减缓发酵或腐败对食物的色、香、味和其他感官特性的影响,虽表面上延长了保质期,但却不能抑制椰毒菌。椰毒菌的生长和产毒与食物的发酵和腐败无关,但开始产毒的时间可能与发酵和腐败所需的时间一致[3]。换言之,不恰当地使用脱氢乙酸钠以延长保质期,反而给予椰毒菌足够的繁殖和产毒时间。米酵菌酸无臭无味,被污染食品的外观、气味、滋味正常[5],以致经营者及消费者误以为仍然安全可食用。因此添加了脱氢乙酸钠的鲜湿粉类食品在长时间贮存后存在较大的风险隐患,建议在湿米粉、湿粉条中均禁用脱氢乙酸钠[38]。因此,生产者添加脱氢乙酸钠是鲜湿粉类食品中产生米酵菌酸的另一重要风险点。

叶晓晓是成名了,是的,一脱成名了,她现在是网络上的大红人,就连巷子里的大妈们也通过上网的儿子和老公,知道了她的一脱成名。可是,她快乐吗?她突然觉得一切变得好复杂。

2 工艺风险

2.1 前处理工序

湿米粉的前处理工序主要包括洗米、浸泡或发酵、磨浆、和浆。按浸米时间长短可分为非发酵法和发酵法,非发酵法将大米浸泡数小时,主要是为了让其吸水膨胀;发酵法将整粒大米浸泡数天,主要是利用微生物发酵来改善其理化特性[40-43]。湿粉条由于以食用淀粉为原料,工艺流程直接从和浆开始。

2.1.1 非发酵法 非发酵法工艺洗米换水3~5次,浸泡时间约 1~3 h,磨浆约 10 min(按 50 kg米算),和浆约40 min(含淀粉调浆和上机)。目前尚缺乏针对鲜湿粉类食品生产过程的椰毒菌和米酵菌酸风险监测数据。陈汉金等[44]首次研究了大米浸洗对椰毒菌的清除作用,结果表明椰毒菌会在大米表面形成难以洗去的菌膜,静态浸洗和动态清洗都只能清除部分椰毒菌,不能彻底防控原料风险向后传递。另外一些常规微生物方面的研究数据可供参考。白芸等[45]测定了鲜湿米粉关键生产环节的微生物变化,原料大米的菌落总数和大肠菌群分别为7.1×103、11 CFU/g,浸泡后分别增长了3.59和93倍,磨浆后米浆又继续增长了2.79和2.82倍,可见浸泡和磨浆工序对微生物增长有很大影响。刘壮等[46]的研究结果相近,原料大米的菌落和霉菌总数分别为1.5×103、80 CFU/g,经洗米、浸泡、磨浆、调浆等工序后米浆的菌落和霉菌总数达到1.8×104、120 CFU/g。吴军辉等[47]则采用大米粉碎加水调浆的工艺,从全年米浆微生物污染状况来看,对比前两者的研究数据[45-46],菌落总数更严重(达到106~107CFU/g),可能是未经洗米的原因,可见大米清洗的重要性。根据生产经验,大米清洗次数越多,原料污染越少,产品保质期越长。

白芸等[45]的浸泡优化试验表明温度的重要性,低温(10~15 ℃)条件的菌落总数和大肠菌群数量最少,常温(20 ℃)条件的数量居中,高温(25~35 ℃)条件的数量最多且3 h后增长速率急剧增加。申屠平平等[48]根据多起变质黑木耳导致的米酵菌酸中毒事件的流行病学调查结果指出,事件的发生有两个共同特征:一是浸泡达2 d以上;二是多在夏秋季节,有适宜椰毒菌生长和产毒的温度。相比而言,大米浸泡、磨浆、和浆等工序在正常时间上不足以让椰毒菌大量繁殖和产毒,但控制温度和时间无疑是重要的,有利于微生物安全性。

因此,非发酵法一方面要尽量彻底清洗大米,另一方面要尽量采取措施控制前处理工序的温度和时间,从而降低有害菌污染和繁殖的风险。

2.1.2 发酵法 发酵法工艺除了以发酵替代浸泡,其余工序与非发酵法相同。其生产卫生要求高,场所设备在生产前必须严格彻底清洁消毒,才能避免发酵过程中染菌腐败的风险。熊香元等[49]研究了米粉生产过程中大米发酵液的菌相和pH变化规律,结果表明,乳酸菌、酵母菌是优势菌,发酵1 d后pH迅速降到4以下且随后变化不大,低pH环境不适合大多数微生物生长。佟立涛等[50]的研究结果也相近,有相似的优势菌和pH变化规律。Buckle等[51]曾研究了pH和氯化钠对椰毒菌产毒的影响,结果显示接种了椰毒菌的椰子培养基在30 ℃培养48 h后的产毒量随着乙酸添加量增大而减少,若基质含2%氯化钠且pH调到5以下则不产毒。赵乃昕[21]也曾指出,椰毒菌专性需氧,在发酵液及含氧量低的污水中难以繁殖,也不参与发酵;此外,椰毒菌不耐酸(在pH5以下不易生长)也不耐盐,米酵菌酸对酸不稳定(在pH2~3时可从水溶液中沉淀下来)。由此可知,发酵液的优势菌为厌氧菌,由于缺氧和产酸从而不适合椰毒菌生长。

因此,发酵法一方面要控制好卫生,创造利于发酵菌生长的适宜条件;另一方面要控制好工艺,让发酵过程的菌相和酸度变化正常进行,从而避免有害菌繁殖和产毒。

2.2 熟制成型、冷却、包装

鲜湿粉类食品按熟制成型工艺可分为切粉和榨粉,切粉的主要工艺为:预糊化(生熟浆混合)、蒸粉、冷却(风冷)、切粉、包装;榨粉的主要工艺为:预糊化(蒸坯)、挤压成型、二次糊化(水煮)、冷却(水冷、风冷)、包装,具体工序因原料、产品、食用方法和地方特色不同而有所差异。

2.2.1 切粉 切粉大多采用蒸粉、冷却、切粉一体机,在传送带上连续生产。蒸粉是热处理过程,可杀灭微生物,杀菌效果跟热处理程度及初始污染菌数有关。目前已知椰毒菌不耐热[52],但文献方面缺乏其在具体食品中热致死规律的研究数据。蒸粉工艺参数包括蒸浆温度(与蒸汽压力有关)、蒸浆时间(由蒸箱长度、传送速度而定)、米浆浓度(一般 13°Bé~17°Bé)、米浆厚度(一般 1~2 mm)等。刘壮等[46]的研究结果表明,经蒸浆后(进口67 ℃,出口105 ℃,时间65 s,蒸压0.030 MPa),菌落和霉菌总数分别从 1.8×104、120 CFU/g 骤减为 20、10 CFU/g,此加热条件可杀灭绝大部分微生物。吴军辉等[47]指出,102 ℃、1.2 min的蒸粉过程足以将米浆中的菌落总数、大肠菌群等微生物指标降至安全水平。另外根据生产经验,米浆浓度、米浆厚度也是重要参数,粿条与河粉相比,米浆更浓、更厚,蒸箱长度却比较短,相对不容易煮熟。蒸粉工序的风险点主要就在于热处理不足,此外多层往复式蒸粉机的漏浆问题也是导致严重微生物污染的风险点[53]。蒸粉后的开放式风冷、手工切粉、称量和包装等工序均是容易造成微生物污染的高风险点。因此,生产者要控制好蒸粉工艺参数,尽量缩短冷却时间,采用自动切粉和包装设备有利于降低污染风险。

2.2.2 榨粉 榨粉常用的熟制(糊化)方式有两种,一种是蒸煮糊化,常压下加热到糊化温度以上使淀粉自然糊化;另一种是挤压糊化,在高温高压条件下通过瞬间挤压作用使淀粉快速糊化膨胀[15]。热处理程度可以从产品感官和糊化度反映出来,如果产品夹生、糊化不足,反映出热处理程度的不足,杀菌效果就会受到影响。生产实践中企业控制产品在感官上至少达到九成熟,DB 44/426-2007[54](已废止)中则曾要求糊化度(α度)≥85%。李晓琍等[39]在2014年云南省食用吊浆粑中毒事件中研究发现,放置几天的未煮汤圆(湿)未分离到椰毒菌,反而已煮汤圆检出了,原因可能是未煮汤圆中的酵母菌掩盖和抑制了椰毒菌,已煮汤圆加热不彻底未杀灭椰毒菌,但酵母菌减少了从而对椰毒菌的抑制也减少了。李芸等[40]的研究结果表明,蒸坯过程使发酵米浆的菌落总数下降为102~103CFU/g,降低了约4个数量级,霉菌数量也下降了,另外还杀灭了金葡、沙门等致病菌,但成品米粉的菌落总数回升了1个数量级,原因主要是水冷阶段造成的。由此可见,熟制工序的风险为加热不足,后工序的风险则为二次污染。因此,生产者要控制好熟制工艺参数,控制好冷却、包装等后工序的卫生;另外,按照GB 14881-2013[55]的要求对过程产品进行微生物监控,评估关键工序控制效果,分析工艺风险点。

3 环境风险

3.1 生产环境

有些湿粉类食品生产企业质量管理相对欠佳,生产环境相对较差,清洁消毒可能不及时彻底。例如原料仓和拆包间混乱,车间地面和排水沟有原料、半成品、成品散落和废渣、废水,磨浆口和输浆管有残浆,蒸箱、刷油设施、冷却带和切刀有残粉、油污、碎渣,冷却扇、空调和换气扇出风口积尘严重等等。椰毒菌本来就广泛存在于自然环境中[56-57],土壤和粮食更是重要的污染源头[21]。由原料污染引入的风险会转移到生产环境中,首先椰毒菌可能存在于原料仓、拆包间和前工序所在的功能间,其次可能通过原料粉尘流动、人物交叉污染、通风冷却设备等途径转移到后工序所在的功能间,最后可能在开放环境下进行的冷却、成型、包装工序中污染产品。虽然王海燕等[1]对广东省首起湿米粉中毒事件的病原学检测研究结果表明,生产环节的米浆渣、米浆水、成品未检出椰毒菌,说明生产环境中不太容易发现此菌,但是不能凭此排除生产环境中不存在。如果生产现场混乱,卫生管理不到位,则原料、环境、人员、成品容易交叉污染。合理的功能间划分、设备布局、工艺流程和人流物流,以及良好的卫生管理制度,是降低交叉污染风险的有效手段。因此,生产者要严格落实生产卫生规范,做好场所设备的清洁消毒;另外,按照GB 14881-2013[55]的要求对生产环境进行微生物监控,评估环境卫生控制效果,分析环境风险点。

3.2 贮运环境

贮运环境状况则多样而复杂,包括成品仓、运输车、直销点、分销点、超市、农贸市场、餐厅、流动摊档、家庭等场景及其中转、配送过程,难以设想和评估其卫生状况。例如贮运容器和车辆未定期清洁消毒,使用或出现原料米袋便是个风险点,企业应回收拆包后的原料袋。王海燕等[1]的研究结果还表明,流通及消费环节的米粉样品检出了椰毒菌。在生产实际中,鲜湿粉类食品大多是散装,采用塑料袋扎口方式进行简易包装生产销售,因此在贮运环境中被污染的风险高。建议湿粉类食品要密封包装,降低产品二次污染风险。

虽然鲜湿粉类食品在哪个环节受到椰毒菌污染是不确定的,但是可以肯定的是,长时间的贮运环节是其繁殖和产毒的大好时机。椰毒菌的适宜生长温度是37 ℃,最适产毒温度是26~28 ℃,在PDA半固体培养基上26 ℃培养5 d的产毒量最高[58]。赵乃昕[21]指出,椰毒菌只有遇到带湿存放的酵米面、湿粉团、鲜银耳等,当基质和空气湿度均较大时便在浅表处(有氧)生长繁殖起来;引起中毒的酵米面都是存放较长时间的,现做现用不引发中毒现象(发酵过程缺氧使椰毒菌不能大量繁殖和产毒)。由此可知,温度、湿度、氧气和时间是要控制的重要贮存条件。假如产品在某个环节污染了椰毒菌,再经过常温(或高温)、带湿、裸露、长时(或远途)贮运,则该菌容易繁殖和产毒。因此,贮运是关键控制环节,影响到产品安全和保质期,要通过标签和交付告知下游关于产品的贮存条件、生产日期、保质期。

4 人员风险

在食品生产的人、机、料、法、环等要素中,人员的卫生同样重要。人员卫生包括人员健康(静态)和卫生操作(动态)。在人员健康方面,Coenye等[59]指出,一些伯克霍尔德菌是已知的人类条件致病菌,尽管它们不被认为是正常人群的重要病原体,但对于囊性纤维化患者等特定病人群体来说却有严重威胁,从各种人类临床来源中分离到的唐菖蒲伯克霍尔德菌就是其中一种。目前尚无伯克霍尔德菌在人类或动物水平传播的证据,大多数患者的医院感染通常与受污染的水源有关[60]。在卫生操作方面,一种可能的污染途径是,人员在拆包或投料操作中被原料污染(前述分析椰毒菌进入生产环境的主要来源是原料),未经严格二次更衣洗手又进入清洁区进行手工切粉、称量、包装等操作从而污染了产品。虽然目前未见有关于椰毒菌会因人员卫生而污染食品的报道,但是人员健康与卫生操作的重要性对于食品生产而言毋容置疑。因此生产人员应保证身体健康,进入车间尤其是清洁区应做好净化和防护,遵守卫生标准操作程序等。

5 总结与建议

综上所述,由椰毒菌污染鲜湿粉类食品产生米酵菌酸的风险点有:原料中的大米(尤其是进口碎米)、玉米淀粉、薯类淀粉等易受椰毒菌和米酵菌酸污染;生产过程中常用的少量大豆油和餐饮用调和油含有相当比例的油酸和棕榈酸有利于产毒;某些生产者添加脱氢乙酸钠;前处理工序中大米清洗不彻底,浸泡、磨浆、和浆等工序温度过高或时间过长,发酵过程未控制好卫生和工艺;熟化杀菌不足,冷却、切粉、称量、包装等后工序二次污染;生产环境卫生较差;散装产品在贮运环节被污染;常温(或高温)、带湿、裸露、长时(或远途)条件下贮运;人员健康问题或非卫生操作。

基于这些风险点,本文提出以下对策建议:企业应了解原料风险并尽量选择低风险原料,严格落实进货查验和贮存控制制度;必要时更换食用植物油的品种;由监管部门统一规定湿米粉、湿粉条中均禁用脱氢乙酸及其钠盐;严格按照合理的工艺规程组织生产,控制好工艺参数;严格做好场所设备清洁消毒,防止交叉污染;产品密封包装,防止二次污染;控温贮运,不带湿、不裸露存放,注意时限,尽量不跨地市销售;保证人员健康和卫生操作。生产者、经营者、消费者均应提高食品安全意识,生产者应通过提高生产技术来防控鲜湿粉类食品中米酵菌酸风险,经营者应按条件要求贮运销售产品,消费者切勿食用长时贮存或过期变质的产品。