页岩油藏注CO2 提高采收率开发研究现状及展望

2022-03-17范灵颐黎保廷

范灵颐,黎保廷

(1.西安石油大学石油工程学院,陕西西安 710065;2.西安石油大学陕西省油气井及储层渗流与岩石力学重点实验室,陕西西安 710065)

由于持续消耗常规油气资源,常规油气的可采剩余储量越来越少,现阶段探明新增储量的难度较大,能源短缺问题越来越严重。所以例如页岩油、致密油、页岩气等非常规油气资源以其资源规模大,勘探开发潜力大等特点受到国内外越来越多的关注。世界石油工业正在迎来大变革—从常规向非常规跨越。实现非常规油气页岩油的高效开发可以解决严重的能源短缺问题保障我国能源安全具有重要战略性意义。勘探结果显示,我国陆相盆地存在非常丰富的页岩油气资源,初步预估我国陆相页岩油可采储量可达(30~60)×108t[1-3]。近十几年来,综合应用水平井和体积分段压裂技术使得全球页岩油产量迅速增加,“水平井+分段压裂”已成为页岩油藏开发的有效工程方法。但是,页岩油藏水平井和分段压裂之后衰竭式开发仍然存在单井产量低、产量递减快、采收率低(5%~10%)的严重问题,急需研究寻找有效提高页岩油藏采收率的开发方式[4]。

目前页岩油藏在“水平井+分段压裂”之后提高采收率开发技术有水驱、化学驱、气驱、气体吞吐等,但这些技术存在不同程度的问题。对于水驱来说:(1)页岩中黏土矿物发育,注水会产生严重的水敏反应,发生黏土膨胀;(2)页岩储层具有强非均质性,实际驱油生产时波及效率较低;(3)页岩层系广泛普遍发育微纳米级孔隙,具有低渗透率、低孔隙度的特点[5],注水时毛细现象严重,注入能力差,注水开发难度较大。对于化学驱来说,依然存在低孔低渗条件下难以注入的问题,除此之外,化学试剂大分子极难发挥作用,会发生环境污染并且使用成本高不适合页岩油大规模开发生产。对比分析之下,气驱以及气体吞吐方式更加适合于页岩油藏。

在注入气的选择上,大量室内模拟实验研究以及矿场实践报告显示注CO2能够有效提高页岩油采收率。室内模拟实验研究表明CO2的混相注入压力低于氮气(N2)和甲烷(CH4)。对于选择注CO2来说,具体可以分为CO2驱以及CO2吞吐。页岩油藏注CO2开发具备很多优点:(1)原油与CO2接触,能够降低储层原油黏度,原油体积会发生膨胀,降低了界面张力,增加原油内动能,提升原油流动能力;(2)CO2遇水形成碳酸,碳酸可溶解碳酸钙,提高渗透率;并且将CO2注入页岩油储层;(3)可以缓解温室效应,有利于实现“碳达峰、碳中和”双碳战略目标;(4)CO2驱油和地质封存相结合将会是未来的发展趋势,注CO2一方面强化油气开采,一方面推动实现碳捕集、碳利用和碳封存(CCUS)。然而,现如今中国页岩油藏注CO2开发技术发展仍然不足以满足大规模工业生产的需要。为促进页岩油藏注CO2开发技术的应用发展,笔者大量调研了国内外文献,介绍了注CO2技术(CO2驱、CO2吞吐)的国内外研究现状,分析了CO2驱、CO2吞吐的增产机理和各自的优缺点以及未来发展趋势,以此对实际生产提供理论指导与参考。

1 页岩油藏储层特征

1.1 页岩油定义

关于页岩油的定义,在过去很长一段时间内,国内专家学者对于页岩油的定义都存在较大分歧。一些专家学者认为,页岩油的定义必须用岩性来界定,在严格区分储层岩性的同时应强调烃源岩的重要性,只有页岩储层中的游离油、吸附油和溶解油才能称为页岩油,页岩层系中其他致密储层中的原油称为致密油。随着国内专家学者与国外相关领域学者的交流融合,目前大多数学者普遍认为,页岩油的定义不再需要严格区别岩性而是应该覆盖全部的页岩层系,页岩油指的是全部页岩层系中包含的石油资源,其中不仅包括页岩中赋存的石油,也包括页岩层系当中如致密碳酸岩或致密砂岩夹层中的石油资源[6,7]。与美国和加拿大所称的致密油(tight oil)同义,有时与shale oil 混合使用,国外相关领域记作tight oil/shale oil。美国和我国页岩油储量的估算都是基于所有页岩层系的原油储量。页岩原本自身就是烃源岩,非常规页岩油-源内油气分布(见图1),页岩油属于源内油,页岩油藏属于典型的自生自储式油气滞留聚集类型。页岩油藏的成功勘探开发突破了理论传统意义上的圈闭找油模式,极大的扩展了找油区域范围,推动了全盆地勘探开发的进程[8]。

图1 非常规页岩油-源内油气分布图(据文献[1]修改)

1.2 页岩油藏储层特征

我国页岩油气资源与美国的页岩油气资源不同主要分布在陆相沉积盆地中。中国页岩油气资源主要分布于鄂尔多斯盆地、松辽盆地、柴达木盆地、准噶尔盆地、四川盆地等[9]。各大盆地对应的层系分别为:三叠系、白垩系、古近系、二叠系、侏罗系。

虽然页岩油资源地质储量大,但由于勘探开发难度较大,目前我国页岩油仍处于勘探开发初期,相关开发技术并不成熟,我国部分油田如长庆油田、胜利油田等建立了一些先导性试验井区,目前还没有实现大规模工业开发。中国陆相页岩油与美国海相页岩油储层地质特征条件存在很大差别。我国页岩油藏主要储层地质特征(见表1)。

表1 我国页岩油藏储层基本特征(据文献[1]修改)

(1)页岩油储层普遍广泛发育微纳米级孔隙,主要包含有机质纳米孔、黏土矿物粒间孔、岩石骨架矿物孔、古生物化石孔和微裂隙。其中有机质纳米孔和黏土矿物粒间孔发育最为广泛[10]。

(2)页岩油储层脆性矿物石英、长石等含量较高。在压裂条件下形成人工裂缝,因此比较适合储层压裂改造以此提升页岩油采收率[11]。

(3)页岩油藏是典型的自生自储油藏,页岩不仅是生油岩(烃源岩),而且还是油气储集的场所。

(4)页岩油储层热演化程度偏低,页岩油整体较稠,黏度高,流动能力较弱,开发具有一定的难度。

(5)主要形成于半深湖-深湖环境中,I 型和Ⅱ型干酪根为主[12],页岩油储层黏土矿物(蒙脱石、伊利石等)含量比较高。

2 国内外研究现状

国内外页岩油资源较为丰富,其大多主要分布在北美、东欧(主要是俄罗斯)和亚太(主要是中国)地区。根据2021 年EIA 统计显示,美国在2020 年页岩油产量达到3.78×108t,大约占到美国石油总产量的66%[13]。美国拥有七大页岩油气产区,分别是:Appalachia 产区、Anadarko产区、Bakken产区、Eagle Ford产区、Haynesville 产区、Niobrara 产区以及Permian 产区。其中Bakken 产区、Eagle Ford 产区和Permian 产区是三大主要的页岩油产区,另外四个产区主要生产页岩气。以美国为代表注CO2驱油技术已经较为成熟,形成了一套机理研究、油藏工程开发方法与数值模拟相结合的方法体系[14]。我国长庆油田近几年建立了页岩油开发试验区,并对试验区进行了注CO2开发,矿场实践表明注CO2开发采收率可提高15%~30%。截止2021 年11 月,胜利油田位于济阳坳陷的20 余口页岩油生产井,90%累积产量超过千吨,目前正在加快脚步创建页岩油国家级开发示范区。

另一方面,专家学者也进行了大量室内物理模拟实验研究,国内外研究现状列举如下:2013 年Song 等[15]开展了Bakken 储层岩心与CO2以及水的注入实验,研究结果表明水驱提高采收率的程度高于CO2非混相条件,近混相和混相条件下的采收率程度优于水驱。2014年Gamadi.T 和Sheng.J 等[16]进行了页岩油藏注气实验。对比研究了页岩油藏不同提高采收率方法的可行性,研究结果表明对于页岩油藏注气开发比其他开采方式更高效更实用。2018 年梅海燕等[17]进行了气驱物理模拟实验,对比研究了注入CO2、CH4和N2的驱油效率。实验研究表明注入CO2提高采收率效果最好,其次是CH4,最后是N2。2016 年Yu Y 和Li L 等[18]进一步探究了不同气体在吞吐实验中,焖井时间和开采时间对裂缝基质性页岩油藏采出程度的影响。2017 年宋海建[19]进行了页岩油藏有效开发方式研究,分析研究页岩油藏不同渗透率下的有效开发方式。对比研究了CO2驱、CO2吞吐和衰竭开采对于采收率的影响程度。同年Li等[20]进行了页岩岩心CO2吞吐物理模拟实验,研究了注入压力对CO2吞吐的影响,实验研究表明CO2吞吐可以有效提高采收率,注入压力最好高于最小混相压力。2018 年Alfarge 等[21]研究认为总有机碳(TOC)和接触时间是影响页岩提高采收率效果的主导因素。2019年赵清民等[22]研究了注CO2接触时间和接触次数对采出程度的影响,分析了注CO2动用页岩油机理。2021年郎东江等[23]研究了注CO2提高采收率的影响因素,结合核磁共振测试结果分析了作用时间、压力、温度以及裂缝发育程度对页岩油提高采收率程度的影响。

3 注CO2 开发方式

3.1 CO2 驱(连续注气)

CO2驱根据驱替压力是否高于最小混相压力(MMP)又可以分为非混相驱、近混相驱以及混相驱。影响CO2与原油实现混相的最小混相压力因素包括:CO2纯度、油藏温度以及原油组分。其中原油中的重质组分(例如C5以上的组分)含量越高,最小混相压力(MMP)越高[24-26]。

CO2非混相驱是指:在注CO2驱替原油的过程中,CO2与原油之间存在界面,驱油剂CO2与地层原油互不混溶。CO2混相驱指的是:在使用CO2驱油时,在一定条件下,CO2与原油互相溶解界面消失,消除多相状态,混为一相,理论上可使驱油效率高达90%以上[27]。影响CO2驱替效率的因素有很多,例如驱替压力、驱替时间、CO2注入量、注采井网、岩石本身的渗透率、非均质性等。

3.1.1 CO2驱提高采收率机理 CO2非混相驱、近混相驱以及混相驱三种不同驱替方式对应不同的驱油机理。当驱替压力高于最小混相压力(MMP)时,CO2与原油达到混相状态。在混相状态下的CO2混相驱提高原油采收率的主要途径是:通过CO2与原油溶解,降低原油黏度,原油体积发生膨胀,大幅度降低界面张力,并且通过萃取抽提作用抽提原油中的轻烃组分以及通过混相作用形成油带以此大幅度提高驱油效率。当驱替压力低于最小混相压力(MMP)时,该过程处于非混相或近混相状态。非混相CO2驱油机理主要是基于CO2溶于原油引起原油性质的改变。提高采收率的主要途径是降低界面张力、降低原油黏度、原油溶胀、CO2与水接触形成碳酸发生溶蚀作用,改善渗透率以及孔隙度等。近混相驱替机理与混相驱替机理相似,同样具有溶解、抽提作用[28]。大量实验研究表明混相、近混相驱替过程中的产油性能高于非混相驱[29]。对于页岩油藏,最理想的状态就是实现混相驱。当然这对油藏条件下油藏压力等有较高要求。

3.1.2 CO2驱存在的问题及未来发展方向

3.1.2.1 气窜严重 CO2驱开发页岩油藏具有很多优点,但是仍然存在一些问题,比如极其容易发生气窜。实际油田生产与实验研究结果存在较大出入。发生气窜严重地影响到波及效率使波及效率变低。导致气窜的原因主要有两个:一是黏性指进;二是页岩油藏非均质性以及气窜通道。我国页岩油藏基本是陆相页岩,层间非均质性严重。此外由于页岩油藏开发普遍压裂导致的人工裂缝与天然裂缝沟通形成了气窜通道。

3.1.2.2 CO2气源短缺 为了实现CO2驱,非常充足的气源是必须的。目前有两种气源:一种是天然CO2气源,如天然CO2气藏;第二种是工业CO2废气源。对于这两种气源来说,捕集利用工业CO2废气更具有发展前景,CO2是国际公认的主要温室气体之一,捕集利用CO2对于环保意义重大,结合双碳目标,CO2的捕集利用和封存(CCUS)将是未来的研究发展方向。但是现阶段工业废气还缺少相关企业以及配套技术实现规模化捕集利用。

3.1.2.3 混相压力过高 在大部分页岩油藏地层条件下,CO2与页岩油处于非混相或者近混相状态,因此必须补充能量才能实现CO2混相驱替,但如果在开发过程中地层压力持续下降,由于页岩油藏孔隙度和渗透率低以及体积压裂产生的裂缝,注入气的有效性就会降低补充能量就会更加困难,为了提高CO2驱替效率,有必要研究相应的应用技术以改善混相性[30]。

3.1.2.4 腐蚀 CO2遇水发生反应生成的碳酸会腐蚀设备、管线、井筒等,造成不必要的经济损失,并且对矿场安全生产形成隐患。

3.1.2.5 固相沉积 一方面,当CO2与原油实现混相时,同时也降低了原油对分散于其中的沥青质、石蜡的稳定性,使石蜡、沥青质析出产生石蜡、沥青质沉积,会对储层造成伤害。另一方面,CO2与地层水中的成垢离子(Ca2+、Mg2+等)作用反应发生沉积,可堵塞产油孔道不利于提高采收率。

在常规油藏中以及非常规致密油藏中解决黏性指进以及波及效率低的方法有水气交替注入(WAG)、CO2泡沫驱以及近期备受关注的超临界CO2驱等,对于页岩油藏来说,水气交替以及CO2泡沫驱替等方法都值得被尝试应用和发展,现阶段页岩油藏处于勘探开发初期,但今后未来相关技术发展势头不可忽视。

3.2 CO2 吞吐(循环注气)

CO2吞吐技术是作用于单井的提高原油采收率技术,CO2吞吐在“吞吐”和关井过程中,只涉及一口井,既作为注入井,又作为生产井。吞吐技术用以克服页岩油藏早期气窜问题,CO2吞吐作用于单井包括三个阶段过程:注气阶段—焖井阶段(浸泡阶段、关井阶段)—采油阶段。通常实施3~5 个吞吐轮次。在现场,定时关井需要中断生产,也需要更多的操作。CO2吞吐也是目前页岩油藏有效提高采收率技术之一。另外除了页岩油藏,CO2吞吐技术广泛应用于低渗油藏、致密油藏如致密砂岩油藏、致密砾岩油藏、稠油油藏等[31-33]。

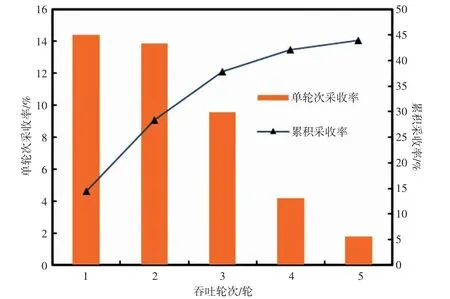

影响CO2吞吐驱油效率的因素主要分为两大类:第一类是自身物理特性,如渗透率、非均质性、有机碳含量等;第二类是工程技术因素,如焖井时间、CO2注入量、吞吐轮次、CO2注入速度、注入压力、开采速度等。矿场实践和室内物理模拟实验结论表明吞吐轮次在3~5 轮次范围内,鄂尔多斯长7 段页岩油CO2吞吐采收率(见图2)。累积采收率随着吞吐轮次的增加而增加,但单次吞吐周期下的采收率随着吞吐轮次的增加而降低,因此考虑到各方面条件因素,建议最佳吞吐轮次为3~4 次。与常规油藏相比不同的是,页岩油藏需要更长的焖井时间(关井时间)、更高的注入压力以此使CO2进入页岩储层的微小纳米级孔隙与原油接触反应。

图2 鄂尔多斯盆地长7 段页岩油CO2 吞吐采收率随吞吐轮次影响变化图

3.2.1 CO2吞吐提高采收率机理 CO2吞吐提高采收率的作用机理以溶解扩散以及降黏膨胀为主,在向单井注入CO2的过程中,CO2率先与容易进入的大孔喉中的页岩油接触反应,在焖井过程中,由于分子扩散作用,CO2逐步进入难以进入的微小孔喉中,在回采过程中,页岩油被CO2带动采出。结合核磁共振实验可以从微观孔隙尺度阐明动用页岩油机理,相关研究表明,CO2吞吐主要动用大、中孔隙中的页岩油且CO2分子扩散是页岩油藏吞吐增产的主要机理。有关CO2吞吐驱油机理详细列举如下:

3.2.1.1 降低原油黏度 CO2溶于原油后,降低了原油黏度,原油流动能力提升,从而提高采收率。

3.2.1.2 原油体积膨胀 CO2大量溶于原油后使原油体积膨胀增加了原油的内动能,推动原油从储层流出,从而提高了驱油效率。

3.2.1.3 分子扩散作用 CO2通过分子扩散作用溶于原油,由于储层条件复杂,CO2很难与油藏中的原油完全融合,因此CO2和原油必须拥有足够的接触时间。

3.2.1.4 置换作用 CO2注入之后,通过等分子置换可以有效开采吸附态页岩油,降低剩余油饱和度[34]。

3.2.1.5 抽提萃取作用 抽提萃取页岩油中的轻质组分从而降低剩余油饱和度提高采收率。

3.2.1.6 降低界面张力 剩余油饱和度随着油水界面张力的减小而降低,油水界面张力的降低可以减少驱油阻力从而提高采收率。

3.2.1.7 混相效应 如果在注气阶段以及焖井阶段,井底压力大于最小混相压力(MMP)时,CO2与页岩油实现混相可以形成CO2和轻质烃混合的过渡油带,混相作用将残存的剩余油大部分开采出来,大幅提升采收率。

3.2.2 CO2吞吐存在的问题及未来发展方向 对于连续注入(CO2驱)以及单井循环注入(CO2吞吐)来说,不能简单的判定哪一种注入方式是更适合页岩油藏的注气方式。对于不同区域具有特定储层地质背景的页岩油藏,还需要反复实验,确定哪种注气方式更适合、更有利。在实验室模拟实验以及矿场实践中,都存在关于焖井时间的问题。在焖井阶段油气之间的混合程度增强,已被观察到可以提高采油性能。但是页岩油藏需要的焖井/关井时间更长,增加的采油量是否弥补了关井焖井时的原油产量损失是一个问题。在实际的现场操作中更值得注意的是应该考虑许多操作变量。

近些年伴随着CO2吞吐技术不断地发展,可以预见未来应用于页岩油藏的CO2吞吐技术发展变革方向有:单井发展为井组吞吐、单一CO2吞吐模式发展为复合/综合CO2吞吐模式、传统CO2吞吐发展为超临界CO2吞吐[35]。其中超临界CO2指的是维持在临界温度以及临界压力(临界温度为31 ℃,临界压力为7.37 MPa)以上的CO2流体。超临界二氧化碳与普通的二氧化碳相比同时兼具液体和气体的特点,具有非常强的溶解性、扩散性[36,37]。由于超临界CO2所具有的特性使得超临界CO2吞吐比一般的吞吐具有更高的原油采收率。

4 结语与展望

与美国先进完善的注CO2开发页岩油藏技术相比,我国页岩油藏注CO2开发技术起步较晚,现阶段仍处于初步探索研究阶段。未来页岩油藏注CO2技术将会进一步发展完善。目前面临的挑战以及未来发展方向有以下几个方面:

(1)我国页岩油藏属于陆相沉积非均质性较强,分段压裂产生的裂缝以及页岩自身发育的裂缝/裂隙相互沟通产生气窜通道,因此注CO2容易发生气窜导致CO2波及效率低,如何减少CO2低效甚至无效注入,扩大波及效率将成为亟待解决的问题,适应于页岩油藏的相关配套注入新手段、新方法将成为接下来矿场实践的重点。

(2)根据页岩油藏储层基本特征页岩油黏度较大、重质组分较多,页岩油藏温度较高。这导致页岩油与CO2的最小混相压力较高,在页岩油储层地层压力条件下很难达到混相条件。为了提高CO2驱油效率,急需研究相关改善页岩油藏混相条件的方法。这将成为未来研究发展的一大挑战。

(3)未来页岩油藏的开发可能会像常规油藏开发进展一样,从单一模式发展为复合、综合模式。对于注CO2技术来说,单一注CO2开发技术将会向复合、综合注CO2开发技术发展。因为页岩油藏条件的复杂性以及敏感性,单一的注CO2(CO2驱、CO2吞吐)驱油开发技术不能很好的解决页岩油藏开发中遇到的各种复杂问题。复合注CO2模式将成为CO2提高原油采收率领域的研究导向。

(4)在碳捕获、利用和封存(CCUS)的背景下,不仅仅是页岩油藏甚至其他致密油藏、稠油油藏、常规低渗、超低渗油藏等都将会探索发展注CO2提高采收率开发技术。大多数常规油藏在历经几十年的注水开发,长期注水形成水窜通道,含水率较高,产量大幅度降低,水驱开发效果大不如前,大力发展注CO2技术是未来趋势。