钢筋对弹体贯穿钢筋混凝土靶的剩余速度影响

2022-03-16朱灿伟王可慧龙志林邹慧辉

朱灿伟,周 刚,王可慧,龙志林,邹慧辉

(1.湘潭大学土木工程与力学学院, 湖南 湘潭 411105; 2.西北核技术研究所, 西安 710024)

1 引言

钢筋混凝土广泛运用在桥梁、隧道、大坝、地下人防工程和军事设施等领域,是主要的抗冲击防护结构[1]。当重要的钢筋混凝土结构作为攻击目标,对其抗毁伤性能进行评估,贯穿钢筋混凝土的剩余速度可作为评估指标之一。因此,研究弹体对钢筋混凝土靶的贯穿问题具有重要意义。

尽管多数计算贯穿混凝土剩余速度的经验公式来源于贯穿钢筋混凝土靶的试验数据,但绝大多数经验公式并未考虑钢筋对剩余速度的影响。研究表明[2],轻度或中度钢筋含量对侵彻和崩落影响较小,而重度钢筋含量将严重影响侵彻性能。陈小伟等[3]在“前开坑区-隧道区-后开坑区”三阶段混凝土模型的基础上,引入带有钢筋影响因素的无量纲数Θ,建立了钢筋混凝土贯穿理论模型。Peng等[4]提出了侵彻平均阻力的思想,并基于Forrestal公式[5]以及Chen公式[3]基础上,建立了针对混凝土厚、薄靶板的统一贯穿模型。Grisaro等[6]从能量守恒的角度出发,假定靶背冲塞块喷射飞溅的“损伤能量”与混凝土剪切冲塞的能量相等,且与初始速度成正比,并结合NDRC公式[7],能较好地预测了弹体贯穿钢筋混凝土的剩余速度。

相对于素混凝土,侵彻钢筋混凝土靶板过程中的弹体阻力由混凝土和钢筋共同决定,钢筋强度、直径、间距等因素均会影响弹体侵彻的最终结果[2]。钢筋的加入使得非均匀的混凝土材料更加复杂,如何考虑钢筋在侵彻过程中对侵彻阻力的影响尤为重要。Luk等[8]建立了卵形弹丸对钢筋混凝土靶的侵彻深度计算公式,认为钢筋只对混凝土径向裂纹扩展有阻碍作用,忽略了钢筋对弹体的阻力作用。Riera等[9]认为钢筋作用主要在于提高混凝土的抗拉强度值,从而间接地提高弹体的侵彻阻力。Dancygier等[10]讨论了配筋率对混凝土靶侵彻阻力的影响,并给出了定量评价的方法,采用等效抗拉强度代替钢筋的作用,并在已有的经验公式中,将配筋率作为一个变量参数。武海军等[11]考虑钢筋的影响,改进了钢筋混凝土靶的自由面效应模型,结果证明钢筋会削弱靶体的自由面效应,且与首层钢筋的埋深有关。在数值计算方面,楼建锋等[12]分析了含筋率和配筋方式对钢筋混凝土靶抗侵彻性能的影响,结果表明含筋率越高,钢筋混凝土靶板的抗侵彻能力越强。Zhang等[13]采用了钢筋混凝土的三维细观模型,研究了钢筋对在不同弹着点和不同钢筋构形下抗侵彻性能的影响,能较为直观的分析侵彻过程中弹体受力特点和侵彻规律。宁建国等[14]提出了一种新的三维欧拉-拉格朗日耦合方法来模拟弹体侵彻钢筋混凝土板。研究了钢筋的变形历程,以及初始速度、钢筋、混凝土单轴抗压强度和厚度对侵彻性能的影响。

本文对现有贯穿钢筋混凝土厚靶的半经验半理论模型进行对比分析,考虑了钢筋对贯穿钢筋混凝土厚靶过程的影响,建立了预测弹体贯穿钢筋混凝土剩余速度的简化计算模型。利用LS-DNYA对不同配筋方式的工况进行了数值模拟,分析无量纲钢筋网格间距与综合影响系数γ的关系,为预测钢筋混凝土在不同配筋方式的剩余速度提供参考。

2 残余速度计算模型

法国原子能委员会和法国电力集团(CEA-EDF)[15]、英国原子能管理局(UKAEA)[16]、曼彻斯特理工大学(UMIST)[17]等提出的公式虽然考虑了配筋率、钢筋网格间距等因素,但受限于核电站的研究背景,更适合于平头弹低速贯穿钢筋混凝土靶的问题。咸玉席等[18]修正了UMIST公式,在弹头形状、速度、混凝土强度等方面适用范围更大,预测的临界能量更加精确。Chen公式[3]虽然考虑了钢筋的影响,但体积配筋率的改变对其贯穿靶板后的剩余速度影响可以忽略不计。下面对常用的贯穿混凝土靶厚靶模型进行对比分析。

2.1 Chen模型

陈小伟等[3]在“前开坑区-隧道区-后开坑区”三阶段混凝土模型的基础上,将配筋率ρs和钢筋单轴抗拉伸强度fs作为侵彻过程中的主要因素,定义一个无量纲数Θ。当靶板厚度一定时,钢筋通过影响锥形塞块的高度来改变隧道区的长度,从而影响弹体剩余速度。其剩余速度可表示为:

vr=v0-vbl,ω≤ωc

(1a)

(1b)

式中:v0为弹体初始速度,vbl为终点弹道极限速度,w为无量纲靶厚,无量纲临界靶厚wc可以表示为:

(2a)

S=72(fc/106)-0.5orS=82.6(fc/106)-0.554

(2b)

(2c)

终点弹道极限速度的表达式为:

(3a)

(3b)

式中:d为弹体半径,m为弹体质量,α为锥形塞块的半锥角,k=0.707+h/d为无量纲系数(h为弹体头部长度),fc为混凝土单轴抗压强度,Hc,r为锥形塞块的高度。

1.2 Peng模型

图1为弹体贯穿混凝土厚靶示意图[4]。当弹体以初速度v0垂直撞击混凝土靶板时,弹体以剩余速度vr离开靶板,同时靶背冲塞块以速度ηvr飞溅,呈现出“前开坑区-隧道区-后开坑区”的三段破坏形态。

当η=0.2时,与Hanchak等[19]、Cargile等[20]、Wu等[21]实验的剩余速度吻合较好,则贯穿混凝土厚靶的剩余速度表达式为:

(4a)

其中,后坑混凝土体积Ω的表达式为:

(4b)

式中:N1为弹体头型系数,σs为静态应力,ρ0为靶体密度,无量纲撞击因子I0,Ibl的表达式分别为:

(5)

式中:H为靶厚,δ定义了动、静阻力部分之比,B为动阻力系数,Hc,r为后坑高度。

1.3 Grisaro and Dancygier’s模型

Grisaro and Dancygier’s[6]从能量平衡的角度出发,假定靶背冲塞块喷射飞溅的“损伤能量”与混凝土剪切冲塞的能量相等,且与初始速度成正比,得出剩余速度vr的公式为:

(6)

式中:α=0.9,β=1.6为经验常数,由Hanchak等[19]的实验结果拟合而成。

弹道极限速度vbl可由NDRC公式[7]得出:

(7a)

(7b)

式中:N*为弹头影响因子,G(H)可以表示为:

(8a)

(8b)

其中,无量纲侵彻深度可表示为:

(9a)

(9b)

1.4 对比分析

模型计算终点弹道极限速度时(vr=0 m/s),忽略弹靶之间能量的损失,根据能量守恒原理得表达式为:

(10)

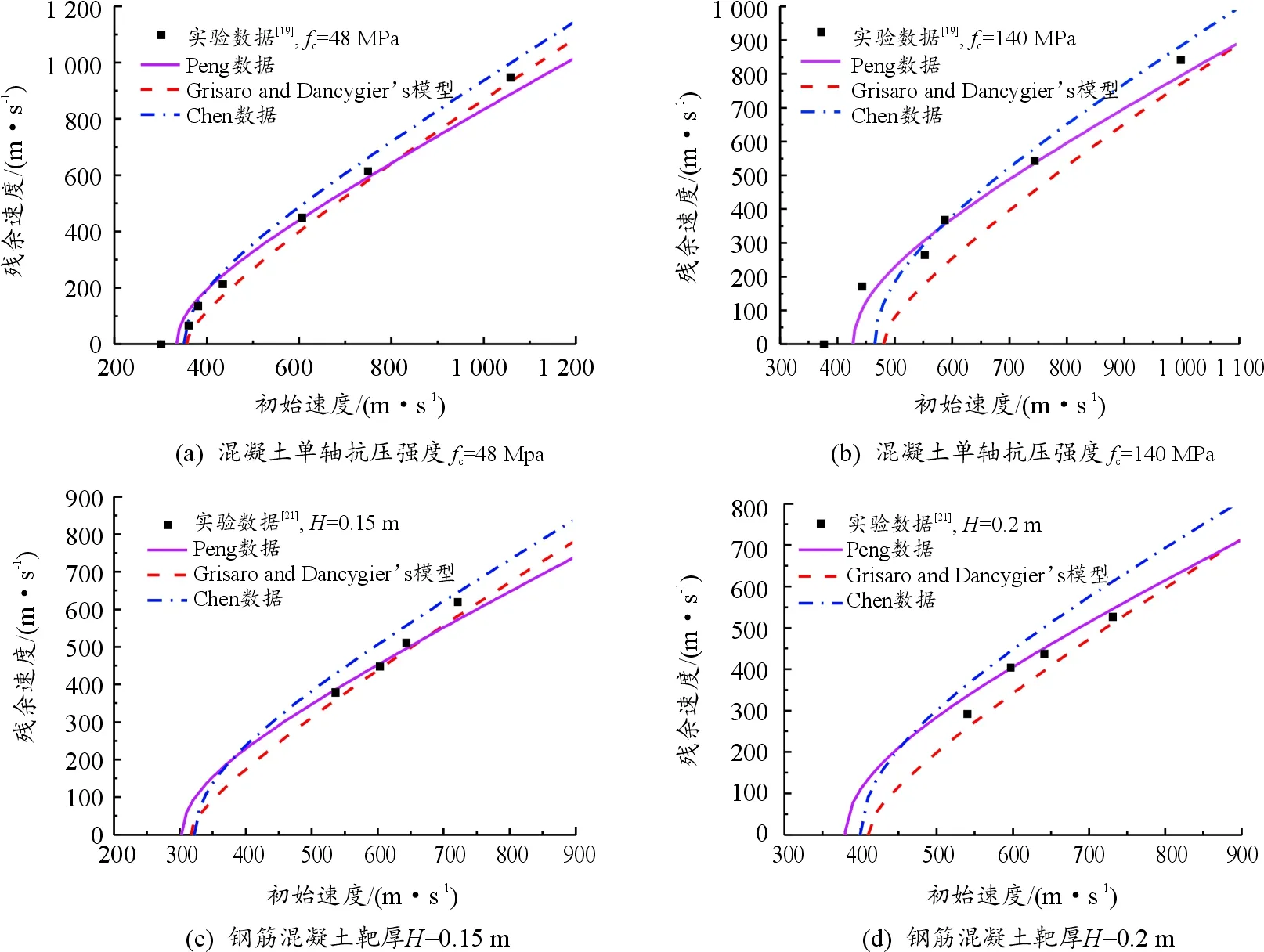

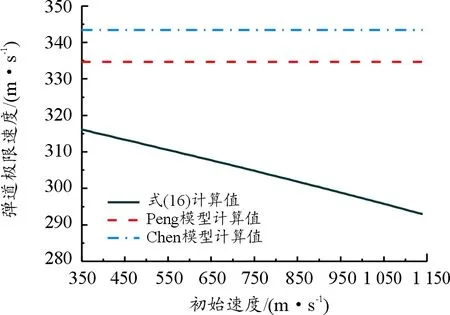

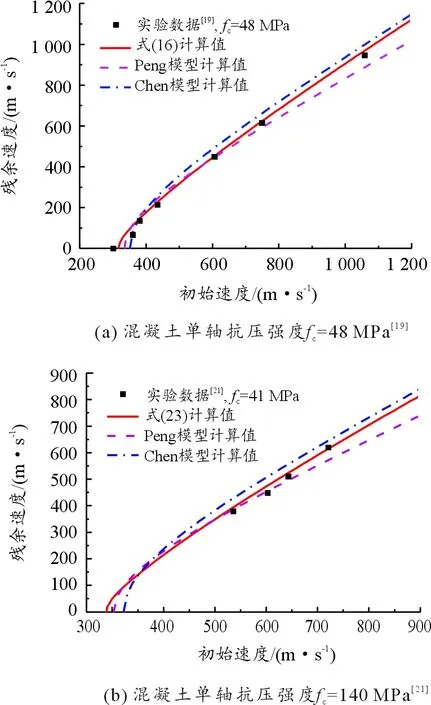

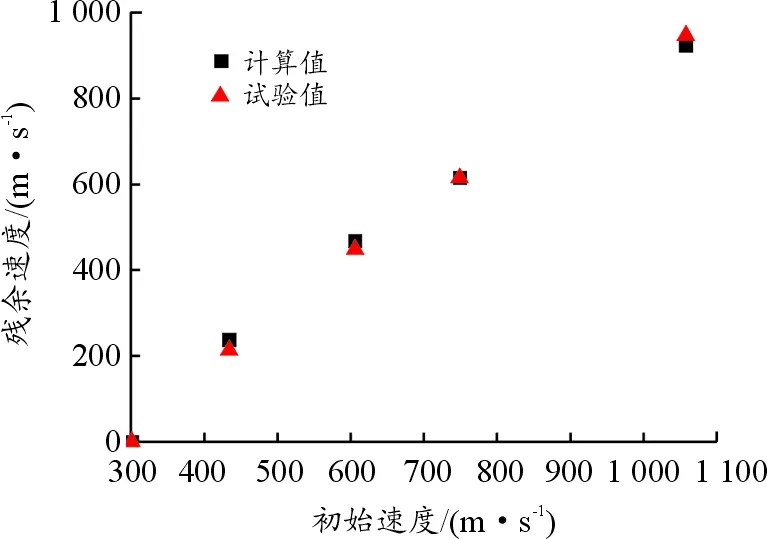

图2给出了上述3种贯穿模型计算的弹体剩余速度预测值与Hanchak等[19]、Wu等[21]实验值。从图2(a)~(d)中可以看出,Grisaro and Dancygier’s模型的预测值偏小,Chen模型低估了后坑崩落区的高度,导致模型预测值偏大。而Peng模型在低中速范围内的预测值介于二者之间,并与实验值符合较好,但是在高速条件下,预测值相对偏小。一方面是Peng模型直接用平均阻力计算整个侵彻过程,忽略了弹体在开坑区的阻力低于平均阻力,由式(10)可知平均阻力所作的功等于弹体的初始动能,Peng模型平均侵彻阻力作攻的计算值偏大,从而导致计算的弹道极限速度偏大;另一方面是由于Peng模型得出的弹道极限速度为一个定值,模型中崩落区混凝土飞溅造成的能量损失与初始速度相关,随着初始速度的增加而增大,从而导致预测值偏低。

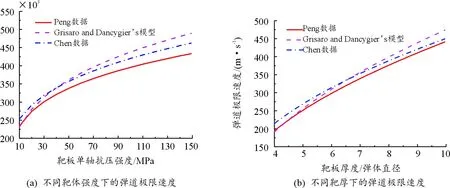

混凝土的强度也是影响弹道极限速度的因素之一,提高混凝土的强度,直接地提高了侵彻阻力。如图3(a)所示,随着靶体强度的增加,弹道极限速度也随着增加,且弹道极限速度的增加幅度随着靶体强度增加而不断减少,Grisaro and Dancygier’s模型的弹道极限速度增加幅度比Chen和Peng模型的弹道极限速度增加幅度大。从图3(b)可以看出,3种模型给出的弹道极限速度均随着无量纲靶厚的增加而增大,当无量纲靶厚值增大,Peng和Chen模型的弹道极限速度增加幅度比Grisaro and Dancygier’s模型的弹道极限速度增加幅度小,与图2(c)和图2(d)得出的结果一致。

根据上面的贯穿模型,综合对比可以得出,Chen模型低估了后坑崩落区的高度,且只考虑钢筋在靶板背面的影响。Peng模型较其余2种模型能在中低速范围内较为精准预测弹体侵彻钢筋混凝土靶板的剩余速度。但其模型的侵彻阻力没有考虑钢筋的影响,计算的弹道极限速度存在一定的误差。

图2 不同贯穿模型剩余速度的预测结果曲线

图3 不同贯穿模型的弹道极限速度预测结果曲线

2 模型的修正

在弹体正侵彻的情况下,建立刚性弹侵彻钢筋混凝土靶板的计算模型,作出如下假设:① 弹体视为刚体,不考虑侵彻贯穿过程中弹体的变形和磨蚀;② 针对混凝土厚靶,呈现出“前开坑区-隧道区-后开坑区”的三段破坏形态,且弹道不发生偏转。

2.1 钢筋对开坑深度的影响

对于贯穿问题侵彻深度通常较小,需考虑初始侵彻阶段的影响,Forrestal等[5]提出混凝土的开坑阶段,即对应着弹体侵彻的初始阶段,并提出开坑深度等于2倍弹径;Chen等[3]采用了基于滑移场理论,并提出开坑深度与弹体直径之比为0.707+h/d(h为弹体头部长度)。Peng等[4]考虑初始侵彻阶段的影响,计算侵彻深度在原深侵彻公式的基础上增加了h/2,可以等价于开坑深度为h。

弹坑的形貌和深度取决于钢筋网眼的布局和嵌埋,张爽等[22]通过总结对比现有的开坑深度模型以及试验数据的回归分析,建立了考虑弹体质量和初速度的开坑深度模型。其中,弹体贯穿素混凝土靶的侵彻深度为:

(11)

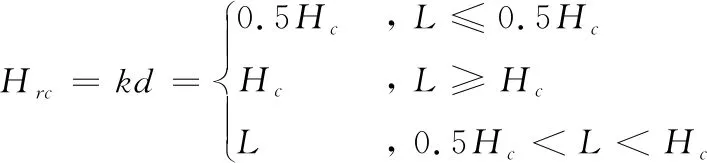

记首层钢筋网的埋深为L,考虑钢筋和首层钢筋的埋深,弹体侵彻钢筋混凝土靶开坑深度可以用分段函数表示为:

(12)

2.2 弹体阻力的影响

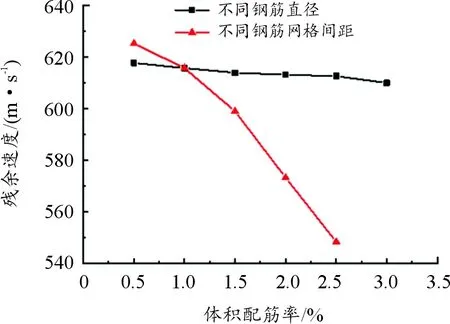

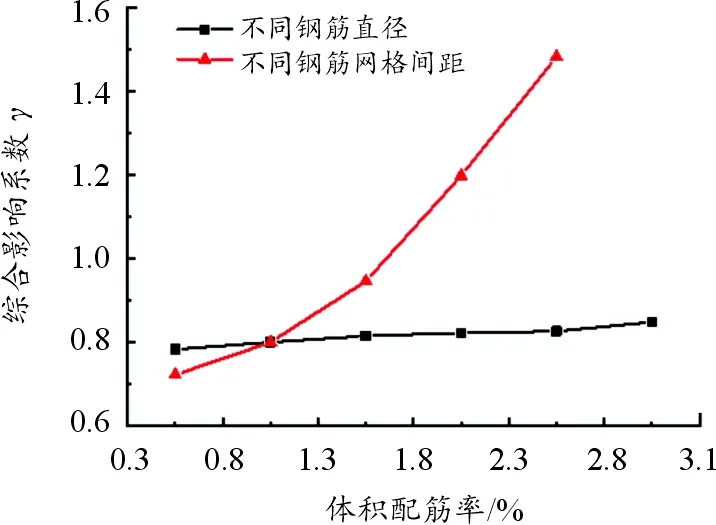

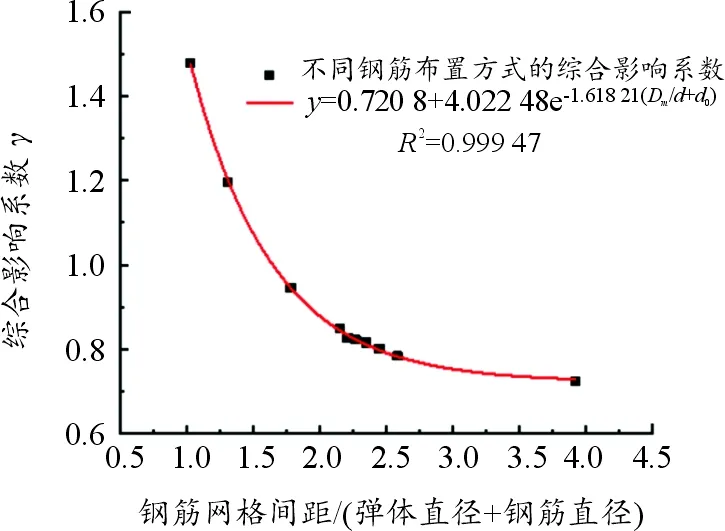

弹体侵彻钢筋混凝土靶板的过程中,认为钢筋的作用可以忽略,实际上弹体在经过钢筋层的过程中,钢筋相当于围压的作用,间接的增加弹体的侵彻阻力,弹体的加速度会有明显的增加。随着体积配筋率的增加,特别是在中度以上钢筋含量(即钢筋截面平均百分比1.5%~3.0%),将明显的提高穿甲阻力[2]。其次,隧道区弹体头部法向空腔膨胀应力σr的值是由半无限空腔膨胀理论和侵彻实验数据回归的得来的,应用到有限厚靶时应考虑自由边界对σr的衰减作用。二者对侵彻阻力的影响异常复杂,本文为得到简单的工程应用计算模型,引入综合影响系数γ简化计算对侵彻阻力的影响,基于Forrestal公式[5]以及Peng公式[4]基础上,在锥形弹坑区和隧道区,作用在弹头头部的轴向总阻力表达式为:

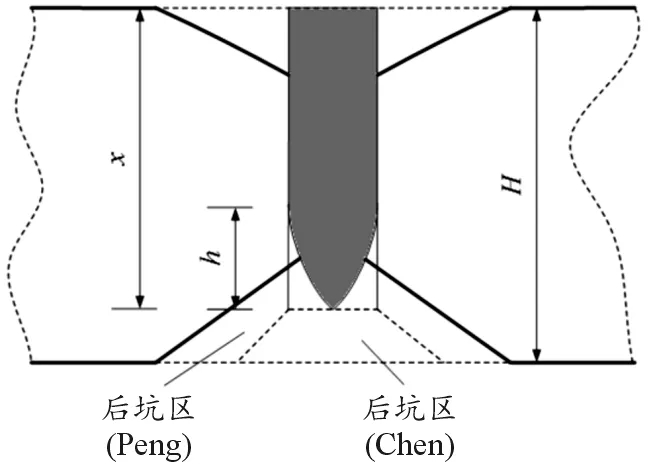

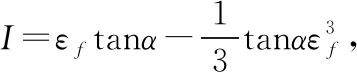

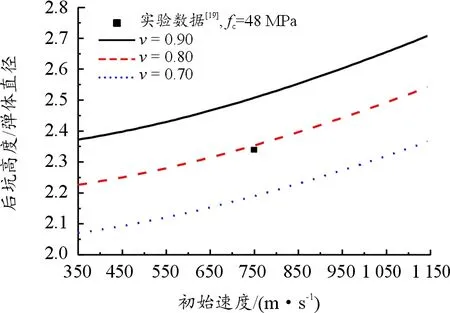

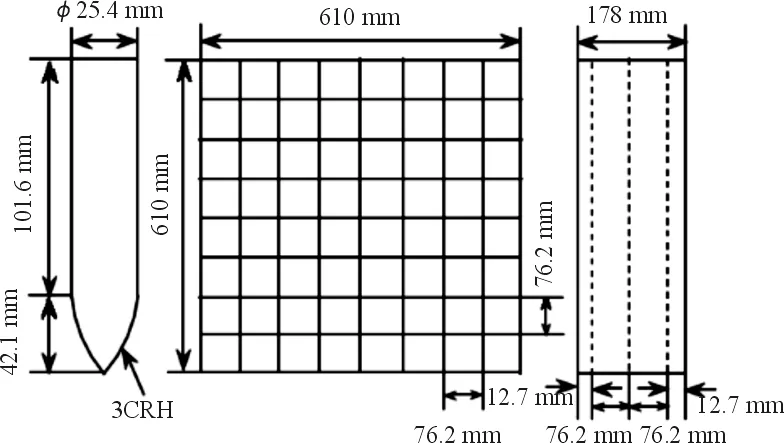

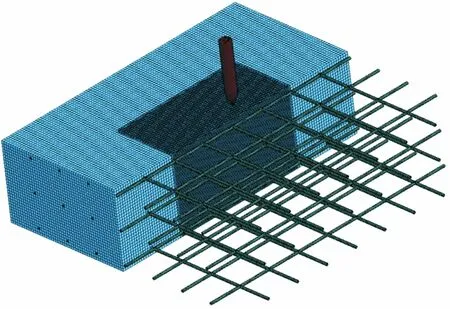

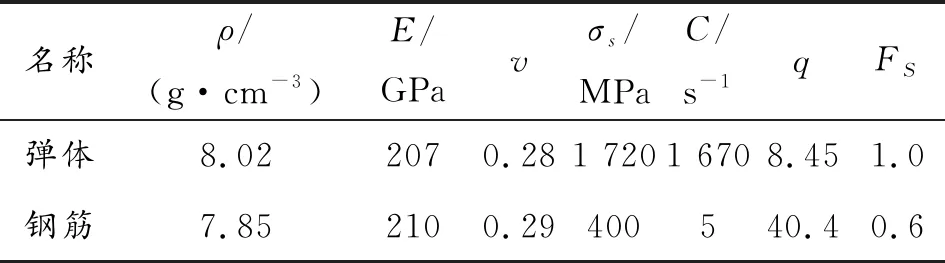

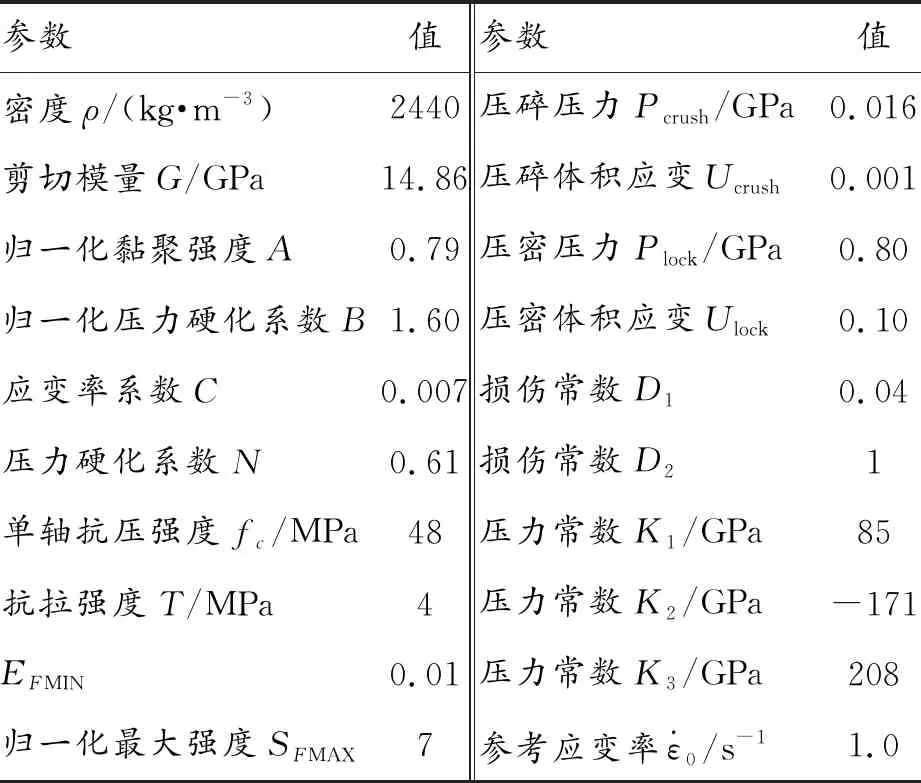

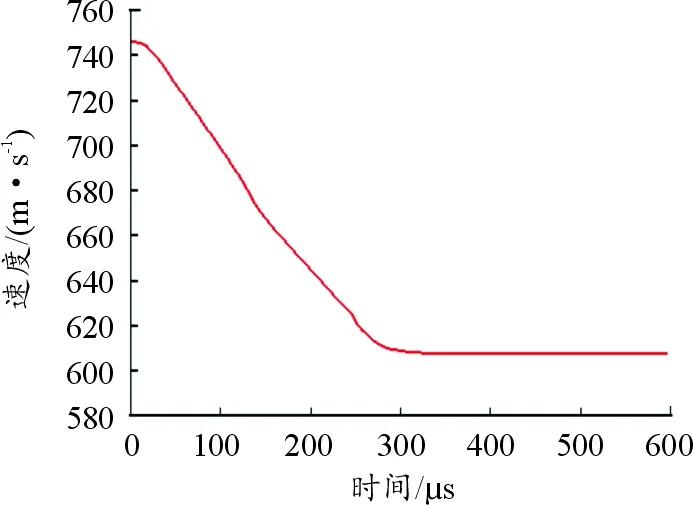

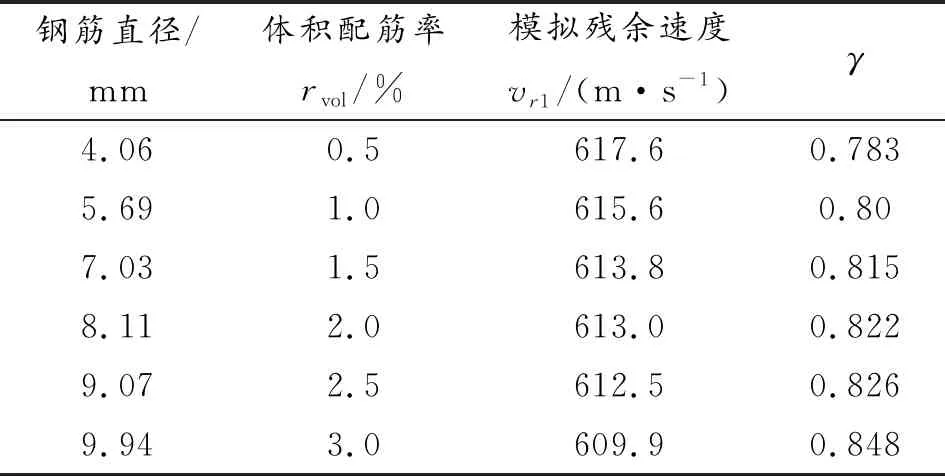

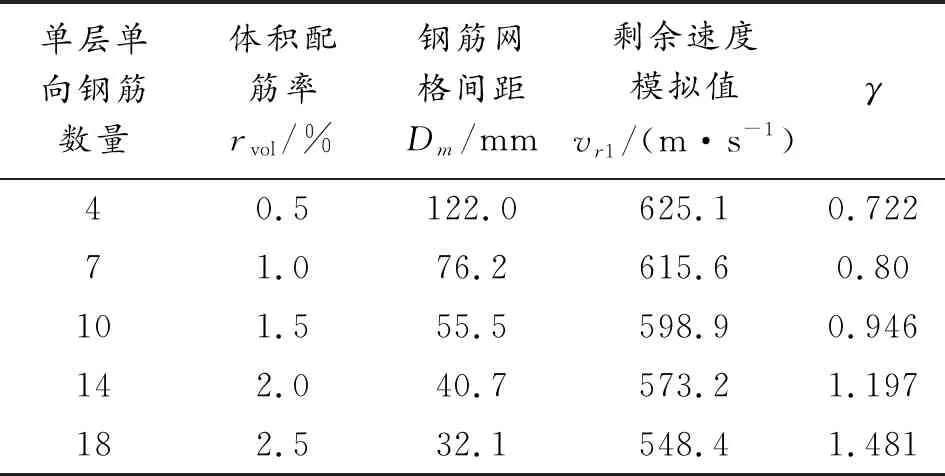

Fm=cx,x (13a) (13b) 式中:平均阻力系数μ为待定参数(介于0~1之间),动、静阻力部分之比δ分别表示为: (14) 实际应用中N>>1,将式(13)、式(14)代入式(10),积分可得: (15) 弹道极限速度vbl的表达式为: (16) 锥形塞块的高度是影响弹体贯穿钢筋混凝土靶的弹道极限速度的重要因素之一,已有的研究中后坑高度的预测主要基于靶板背面冲塞表面剪切失效的假设。Chen等[3]认为卵形弹体正侵彻贯穿钢筋混凝土厚靶时,靶板背面冲切所形成锥形塞块的高度为靶板厚度减去临界贯穿时刻的侵彻深度,即Hc,r=H-x。Peng等[4]根据试验数据认为受初始冲击速度、混凝土强度、靶板厚度等影响较小,后坑高度仅与弹体直径相关,即Hc,r=2.5d,如图4所示,靶板背面虚线区域为Chen模型的后坑区,靶板背面实线区域为Peng模型的后坑区。 图4 后坑区示意图 根据文献[23]可知,弹体贯穿钢筋混凝土靶板在接近弹道极限速度时,损失的总能量由3部分组成,分别为弹体初始阶段损失的能量,隧道阶段损失的能量,剪切冲塞阶段损失的能量,则表达式为: E=E1+E2+E3 (17) 基于空腔膨胀理论,轴向阻力对弹体在弹坑段和隧道段做攻的表达式分别为: (18a) (18b) (19) 式中:εf为钢筋的失效应变,α为锥形塞块的半锥角,ρs为配筋率,fs为钢筋的拉伸强度。 根据最小势能原理,总能量耗散减少,在平衡时达到最小值,对总能量耗散的导数,即: dE/dHc,r=0 (20) (21) 根据文献[19]可知,在749 m/s初始速度侵彻工况下,中间隧道区长度和靶板前后的漏斗坑长度各占1/3;根据式(21)计算得到不同综合影响系数γ条件下初始速度与后坑高度的关系,如图5所示,随着初始速度的增加,后坑高度逐渐增加;随着综合影响系数γ的增加,后坑高度逐渐增加。当γ=0.80时,由式(21)计算的后坑高度为59.8 mm,与试验值59.33 mm相差不大。 图5 不同初始速度与后坑高度的关系曲线 Peng等通过实验数据表明,弹体在临界贯穿混凝土靶板时,大约一半弹尖露出后坑末端,而不是与后坑末端平齐,则极限贯穿深度表达式为: Hper=P+Hc,r-l/2 (22) 如图6所示,当弹靶系统相同时,Chen公式和Peng公式中的弹道极限速度为一个恒定值,而本文模型的弹道极限速度随着初始速度的增加而不断减少,侵彻阻力不断减少。这是由于修正后的模型在侵彻过程中,随着初始速度的增加,初始侵彻阶段的开坑深度不断增加,而隧道区的长度减少,导致贯穿过程中总侵彻阻力作功减少。 图6 初始速度与弹道极限速度的关系曲线 联合式(15)、式(16)、式(21)、式(22)可以求解弹道极限速度vbl,再结合Grisaro and Dancygier’s的模型求出剩余速度vr,即: (23) 弹体在高速侵彻钢筋混凝土时,由于弹靶之间的局部作用,导致弹体发生质量损失和弹头钝化。根据现有的试验证明,当弹体速度由刚体侵彻速度(<900 m/s)向高速侵彻速度阶段(1 200~1 700 m/s)转移时,弹体从刚体侵彻阶段向半流体侵彻阶段的临界转变,必定存在一个弹体极限速度使得侵彻深度达到最大值[24]。Chen等[25]在Silling等研究的基础上考虑了弹头形状和靶体强度等,结合试验数据得到了质量损失表达式: (24) 而临界速度的表达式为: (25) 式中:At为靶体材料的无量纲数,N1为弹体形状相关的无量纲常数,σt为靶体材料强度。 利用Hanchak等[19]、Wu等[21]开展的钢筋混凝土贯穿试验值与本文模型计算值进行对比分析,验证模型的适用性。 图7所示为Peng模型、Chen模型和本文修正模型的剩余速度计算值与文献[19,21]的试验值。从图7可看出,在中高速阶段,本文计算模型对比Peng公式更加贴近试验数据,验证了修正模型的适用性。在钢筋混凝土单轴抗压强度为40~50 MPa范围内,本文的模型基于弹体为刚体的假设,初始速度在v<900 m/s速度段时,预测值与实验值吻合较好。而初始速度在900 m/s 图7 弹体贯穿钢筋混凝土靶的v0-vr曲线 以Hanchak等[19]的弹体贯穿钢筋混凝土厚靶试验为仿真工况,如图8所示,钢筋混凝土靶板尺寸为610 mm×610 mm×178 mm,布置三层钢筋网,钢筋网层间距为76.2 mm,混凝土上、下保护层厚度均为12.7 mm,钢筋直径为5.69 mm。弹长为145.7 mm,弹重为0.5 kg,弹径为25.4 mm,曲径比CRH=3。 图8 弹体和钢筋混凝土靶板几何尺寸示意图 文献[19]中弹着点不为靶板正中心,为了准确的模拟实验结果,与试验条件保持一致,采用全尺寸的有限元模型。弹体和混凝土采用SOLID164单元,其中弹体为4 776个单元,混凝土为1 678 848个单元;钢筋采用BEAM单元,共8 736个单元,钢筋和混凝土通过定义关键字“*CONSTRAINED_BEAM_IN_SOLID”考虑二者之间的接触关系。靶板中间24 cm区域的网格加密,其他区域的网格稀疏,有限元模型如图9所示。 图9 弹靶有限元模型示意图 弹体材料为高强度钢,在侵彻过程中几乎不存在质量侵蚀和变形,可采用较简单的线弹塑性硬化模型,钢筋采用*MAT_PLASTIC_KINEMATIC弹塑性材料模型,该模型考虑了包辛格效应和应变率效应,能够准确模拟出钢筋的力学性能。弹体和钢筋材料模型参数如表1所示。 表1 材料模型参数 注:E为弹性模量,σs为屈服强度,C、q为应变率效应系数,FS为失效应变。 混凝土材料选用HJC模型,该模型的屈服函数、状态方程和损伤定义见文献[24],具体参数见表2。 表2 混凝土HJC模型参数 采用面面侵蚀接触算法“CONTACT_ERODING _SURFACE_TO_SURFACE”来描述弹靶之间的作用。为了避免单元畸变过大,当单元变形达到一定阈值时,通过*MAT_ADD_EROSION算法删除单元,添加最大拉伸主应力失效准则与最大静水拉应力准则为双向判断依据,模拟混凝土材料侵彻过程中所受到的拉伸失效。 采用如表3所示的残余速度计算弹体剩余速度试验值和数值模拟值,根据其结果作图,如图10所示。当弹体以不同的初始速度垂直入射钢筋网格中心时,弹体剩余速度的模拟值与试验值接近,误差在10%以内。其次,入射初始速度为301m/s的弹体未能贯穿钢筋混凝土靶体,且随着初始速度的增加,剩余速度的相对误差逐步缩小。 图10 弹体剩余速度试验值和数值模拟值 图11为弹体撞击一根钢筋的剩余速度时程曲线,图中残余速度时程曲线的水平段对应弹体贯穿靶板后的剩余速度。即弹体以初始速度746 m/s击中全部单根钢筋层时,弹体剩余速度模拟值为603.2 m/s,与文献[19]的试验值605 m/s吻合较好,误差仅为0.298%。 图11 弹体撞击一根钢筋的剩余速度时程曲线 钢筋的直径和钢筋网格的疏密程度是影响体积配筋率的2种主要方式。本文采用上述材料模型的参数和网格划分单元尺寸,弹体从钢筋网格中心垂直入射,不考虑弹体与钢筋发生碰撞,分析钢筋网格和钢筋直径对弹体剩余速度的影响。如表4所示,方式一为仅改变钢筋直径,设置单层单向钢筋数量固定值为7,钢筋网格间距Dm为76.2 mm,体积配筋率从0.5%~3.0%,钢筋选取的直径分别为4.06、5.69、7.03、8.11、9.07、9.94 mm。 表4 不同钢筋直径所对应的综合影响系数γ 如表5所示,方式二为仅改变钢筋间距,钢筋直径为d=7.69 mm,同时保持弹体始终不和钢筋发生碰撞,即钢筋网格间距始终大于弹体直径与钢筋直径之和。给出了固定初始速度v0=749 m/s,体积配筋率从0.5%~2.5%,钢筋网格间距分别为122.0、76.2、55.5、40.7、32.1 mm。 表5 不同钢筋网格间距所对应的综合影响系数γ 数值模拟分别得出表4和表5中的剩余速度vr,利用式(23)反解出弹道极限速度vbl,然后根据式(15)、式(16)、式(21)以及式(22)联合求解得出综合影响系数γ。 图12表示了不同配筋方式下的弹体剩余速度,从图12可以看出,随着体积配筋率的增加,弹体的剩余速度逐渐减小,钢筋混凝土靶板的抗侵彻性能逐渐增强。方式一中,仅改变钢筋直径对残余速度的影响不大;方式二中的体积配筋率每增加0.5%,抗侵彻性能的提高量分别为1.52%、2.71%、4.28%、4.33%。 图13表示不同配筋方式对综合影响系数γ的影响,从图中可得,改变钢筋直径对综合影响系数γ并不显著,为一条斜率较低的斜线;而钢筋网格间距减小会显著增加间接侵彻阻力,综合影响系数γ随着钢筋网格间距的减少而提高。 图12 不同配筋方式下的弹体剩余速度曲线 图13 不同配筋方式对γ的影响曲线 综合影响系数γ与无量纲的钢筋网格间距的指数拟合公式为: (24) 图14表示综合影响系数γ与无量纲钢筋网格间距的关系。从图14可以看出,特别是接近不碰撞钢筋的最小间距(弹体直径与钢筋直径之和),综合影响系数γ增加幅度更加显著,拟合得到综合影响系数γ与无量纲钢筋网格间距呈指数关系。因此,在钢筋混凝土单轴抗压强度为40~50 MPa,拟合公式获得不同配筋方式下的综合影响系数,为预测在钢筋混凝土不同配筋形式的剩余速度提供参考。 图14 无量纲钢筋网格间距与γ的关系曲线 1) 在中高速阶段,修正模型对比Peng公式更加贴近试验数据。在钢筋混凝土单轴抗压强度为40~50 MPa,基于弹体为刚体的假设,初始速度在v<900 m/s速度段时,预测值与实验值吻合较好。而初始速度在900 m/s 2) 钢筋网格间距越小,侵彻残余速度越小,综合影响系数γ越大;而改变钢筋直径对剩余速度的影响不显著。 3) 综合影响系数γ与无量纲的钢筋网格间距呈指数关系,在钢筋混凝土单轴抗压强度为40~50 MPa,可为预测钢筋混凝土不同配筋形式的剩余速度提供参考。2.3 后坑高度的影响

2.4 对比分析

3 不同配筋方式对综合影响系数γ的影响

3.1 建模及其验证

3.2 不同配筋方式的影响

4 结论