中国大陆与中国台湾高中地理新教材难度定量比较研究

2022-03-11王娇郭丽周海婷席维

王娇 郭丽 周海婷 席维

摘 要:随着时代的发展,教材也在不断变化,其难度深刻影响着地理教育目标的达成。 2019年中国大陆和中国台湾地区均出版了新教材,为了解二者的教材难度差异,本文以“乡村和城镇”为例,对中国大陆人教版与中国台湾翰林版两版教材的广度和深度进行定量比较分析,综合考虑课程时间安排,采用课程难度模型进行比较,由此发现,与翰林版比较,大陆人教版教材的广度较小、深度较浅、课程时间安排较多,所以其教材难度较低,在此基础上提出中国大陆教材编写及使用的建议。

关键词:中国大陆;中国台湾;高中地理教材难度;定量比较

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2022)03-0015-04

课程是学校落实国家教育目的的基本途径,课程难度事关国家“立德树人”教育总任务的实现;而教材作为课程的可视化表现,其难度直接影响教师教学策略选择和学生学习效果。教材难度是一个定性的概念,为了保证其分析评价的客观性和科学性,东北师范大学史宁中、孔凡哲等构建了刻画教材课程难度的定量模型[1]。《普通高中地理课程标准(2017年版)》为新教材的编写提供了方向引领,2019年中国大陆与中国台湾地区均发行了高中地理新教材。为了解大陆和台湾地区新教材的难度差异,为地理教材的发展以及教师进一步了解和使用新教材提供借鉴,本文以“乡村和城镇”为例,对2019年出版的中国大陆人教版(以下简称人教版)和中国台湾翰林版(以下简称翰林版)高中地理新教材难度进行静态定量比较分析。

一、课程难度模型构建

影响“课程难度”的因素众多,且“课程难度”难以度量,教材作为课程的载体,其难度在一定程度上可以反映课程的难度。[2]针对课程难度的研究,鲍建生、史宁中、郭民、仲扣庄等学者提出了各具特色的课程难度模型[3],本文选择应用最广泛的史宁中教授等人提出的课程难度模型进行教材难度静态定量分析。该模型公式为:N=αS/T+(1-α)G/T(0<α<1),其中N为课程难度,S为课程深度,G为课程广度,T为课程时间,S/T为可比深度,G/T表示可比广度,α为权重系数,反映教材对可比深度和可比广度的侧重程度,如果课程的“可比深度”和“可比广度”都大,则这门课程的难度则较大[4]。

这里的课程难度(N)指绝对的课程难度、静态的课程难度,即从文本角度对地理教材的难度进行分析、评价,未考虑课程实施过程中的学校环境、教材使用情况、教师教学设计、学生认知起点等因素[5]。

二、人教版与翰林版两版地理教材难度比较

1.课程广度的量化与分析

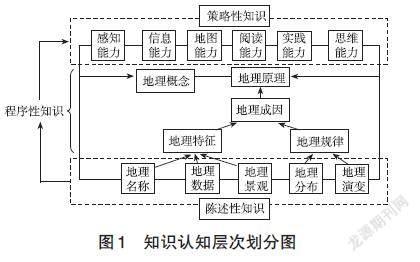

课程广度(G)一般以“知识点”的多少来量化,“知识点”量少则难度小、量多则难度大[2]。诸多学者依据此标准对物理、化学、数学等教材进行了广度定量分析,但仅以“知识点”数量的多少来衡量课程广度则忽略了知识间的逻辑性和层次性。因此,彭清思、杨洁兰等学者在此基础上引入了布鲁姆认知教育目标分类层次,并借鉴李家清教授对地理知识的分类——“地理陈述性知识”“地理程序性知识”和“地理策略性知识”(图1)。

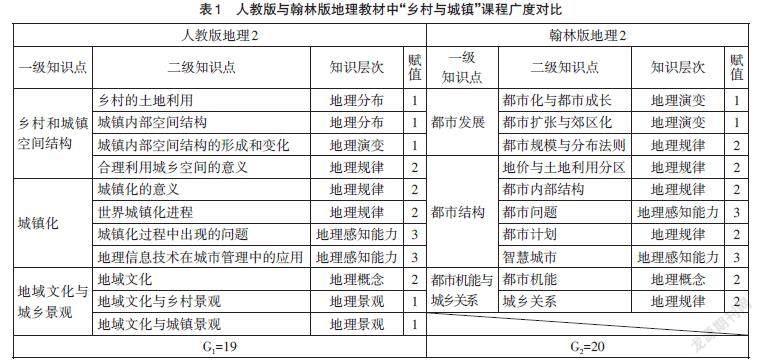

在地理知识分类的基础上,对3个不同认知层次的知识即陈述性知识、程序性知识、策略性知识分别赋值1、2、3,用赋值后的总值来描述课程广度。这种方法避免了不同知识点之间难度不同但是赋值相同的问题。根据此方法,对人教版与翰林版地理教材中“乡村和城镇”的二级知识点进行赋值,二级知识点为地理教材每一节内容下的小标题(表1)。

在一、二级知识点的提取上,人教版与翰林版教材内容都有“问题研究”栏目,但是人教版的“问题研究”主题已融合在前三节的具体内容当中,而翰林版的“问题研究”内容是一个全新的、独立的知识点,所以本文将其整理归纳为一节内容单独呈现,并提取相应的二级知识点。

结合表1数据可知,翰林版教材课程广度略大于人教版,可能是因为在新课标学業质量水平的要求下,新人教版地理2的最高水平层次为水平2,为了避免课程难度过大,所以其所涉及的知识广度较窄。但是两版教材在具体内容上差异较大,仅“城市化过程中出现的问题”这一节内容相同,即都关注城市化过程中存在的环境、交通、住房、人口等问题,突出了城市问题的重要性。同时,两个版本的教材各具特色,首先,从一级知识点来看,人教版新教材加入了“地域文化”,这也反映出人教版教材在注重地理核心素养培养的基础上,有意识地渗透“家国情怀”的思想;其次,从二级知识点来看,翰林版的知识内容更加广泛,知识点概括性强,现代化程度更高,如教材中涉及了“智慧城市”“都市计划”“都市分布法则”等内容;最后,从知识层次来看,人教版陈述性知识较多, 翰林版程序性知识较多,两个版本的教材策略性知识种类相同。

2.课程深度的量化与分析

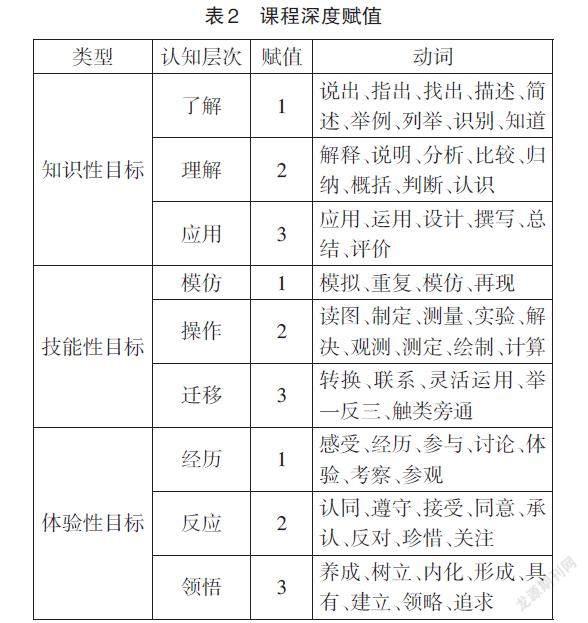

课程深度(S)主要通过与其相应的课程目标来表征,以目标行为动词的层级划分为赋值依据,从知识性目标、技能性目标和体验性目标三个角度分别进行分析赋值,如知识性目标划分为了解、理解、应用3个层次,并按掌握程度由低到高分别赋值为1、2、3,以此类推[6](表2)。

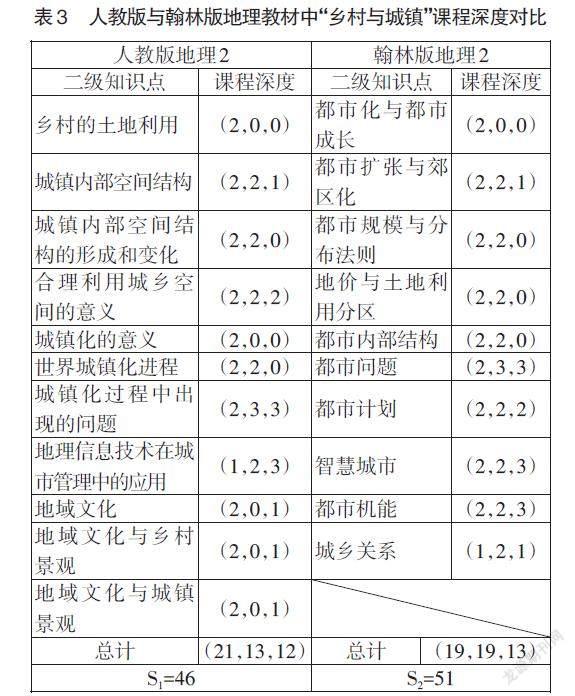

关于赋值依据,史宁中教授将行为动词赋值平均值作为课程深度,李高峰在史宁中教授研究的基础上对课程难度模型进行修正,提出课程深度应该用目标动词赋值的累加量来表示,并得到广泛认同。本文采用李高峰学者的课程深度量化方式进行分析[7](表3)。

根据表中的赋值可知,翰林版的整体深度大于人教版。从三个维度的深度赋值来看,翰林版的知识性目标和体验性目标稍高,技能性目标明显高于人教版。从两个版本教材各自的目标深度来看,人教版知识性目标的教材深度赋值比技能性目标和体验性目标更高;翰林版知识性目标和技能性目标的深度是相同的,并且都高于体验性目标。可见人教版在兼顾知识、技能和体验三个维度的同时,更加重视知识性目标,翰林版则知识和技能目标并重。

人教版教材在本章节中虽然较少提到学生技能方面的目标,但在具体内容的安排上,设计了关于学校附近功能区和地域文化的调查活动;而翰林版教材中借助大量的地理示意图来帮助学生理解知识,说明人教版注重实践力的培养,翰林版则注重对学生读图能力的培养。总的来说,人教版教材更注重对学生核心素养的培养;翰林版则更加注重对学生基本地理技能的培养,体现了《十二年国民基本教育课程纲要》中所提及的高中地理学科素养——“地理技能”,反映了地理教材对学科核心素养的落实。

3.课程时间的量化与分析

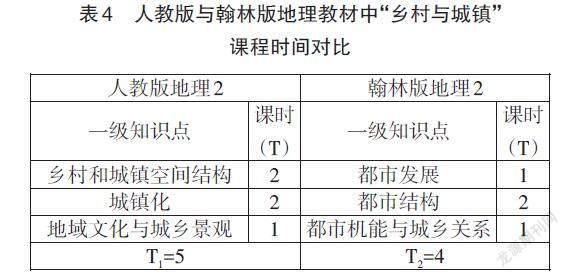

课程时间是指教师教授某一节教材内容所需要的课时,不同版本的教材对课程时间的安排有所差异。参考新人教版地理2教师用书的教学时间建议和中国台湾《十二年国民基本教育课程纲要》对每一节内容课时的规定进行赋值(表4)。

从课程时间统计来看,人教版课程时间要多于翰林版。结合前文对课程广度和课程深度的量化分析可知,翰林版的课程广度和课程深度都大于人教版,一定程度上能够反映出翰林版教材难度更高,但是翰林版的课时却较少,教师和学生不得不在有限课时内完成较多的学习内容,这不利于学生的深度学习和认知构建,因此应该适当增加课时量,给学生一定的缓冲时间,更利于学生认知图式的形成。另外,人教版的“城镇化”和翰林版的“都市结构”都为2课时,突出了该部分知识点的重要性,这也印证了前文对该部分知识赋值的合理性,即对“城镇化”和“都市结构”二级知识点的课程广度和课程深度赋值都较高。

4.课程难度量化与分析

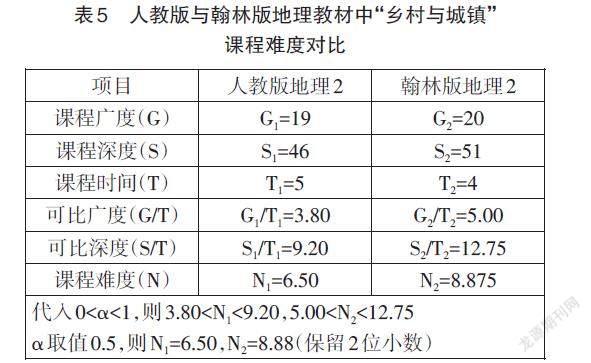

结合前文的量化和分析情况,依据史宁中教授的难度分析模型,通过计算教材难度比较人教版地理必修2与翰林版地理2的课程难度差异(表5)。由于地理课程要落实地理核心素养,且课标对学生需要达到的核心素养水平层次进行了规定,则教材内容在深度上要适宜。由此,系数α的取值要适中,一般取值0.5。

课程的难度与课程的可比广度和可比深度呈直接关系。从两版教材的可比广度和可比深度来看,人教版教材均小于翰林版,因此人教版的课程难度值比翰林版更小。2017年3月教育部印发的《高中阶段教育普及攻坚计划(2017—2020年)》文件,对高中教育有了一个全新的定位,即高中教育是面向大众的,是普及性的。大陆各科新教材均分为必修、选择性必修和选修,从必修到选择性必修难度梯度较为明显。就地理学科而言,不选择地理作为高考科目的学生只需掌握广度较大、难度较小的必修内容,达到学业水平考试的合格即可,这也是本文研究对象中大陆教材难度较低的原因。

三、思考与启示

通过上述分析发现,人教版与翰林版两版新教材难度存在一定的差异。人教版的课程广度、课程深度均低于翰林版,但是在课程时间上高于翰林版。新人教版秉持“立德树人”的理念,注重培养“公民必备的地理核心素养”,所以新人教版的知識点数量稍多,但是教材广度比新翰林版小;翰林版教材内容呈现出“浓缩就是精华”的特点,知识点叙述性文字较少,需要教师拓展较多的内容。两者差异较为显著,反映两个地区教材编写理念的不同。本文通过对教材难度的分析,有以下几点思考与启示。

1.遵循课标,调整课程广度与深度

课程广度、课程深度是影响课程难度最主要的因素。教师作为教材的直接实施者,详细分析教材、把控教材的广度与深度以客观地反映教材难度,有利于地理教学的实施和课程改革的进一步推进。在对人教版和翰林版教材广度与深度的比较中可以看出,大陆教材在核心素养水平划分的指引下,必修教材旨在让学生达到水平2层次,所以知识点的数量较多而知识广度较低。由此,教师在分析教材时,可以根据新课程标准的要求对教材广度和深度不合理的内容进行调整和设计教学,对课程广度和深度做出统筹优化,以免增加学生的学业负担,做到在教给学生必需的基础知识的同时,适度扩展学生的知识面。

2.纵向观察,确保课程难度适宜

课程的发展变化要符合当下的时代背景和学生认知水平。经过对两版教材的比较研究发现,二者在难度上有所差异,但相对于各自的旧版本教材而言,难度均有所降低,更具有科学性和合理性。教材的纵向发展反映了地理课程的难度变化。把握教材难度的变化有利于教师摆脱以往教学经验的影响,过多地拓展课程内容导致难度过大,有悖于新课改的理念。教师在培养学生核心素养的过程中,必须要抓住学生核心素养形成的过程性、阶段性以及循序渐进的特点,这也是新教材调整课程难度、优化课程难度进阶的关键原因,即课程难度较小但课程时间安排较多。因此,教师在进行教材分析时,要注重教材难度与学生核心素养形成阶段的契合,合理安排教学时间,确保教学难度的适宜性。

3.呈现形式多样,促进内容理解

两版教材都有一定难度,且难度存在一定差异。从学生的个体差异来看,学生的能力水平参差不齐,对教学内容的理解程度各异。为了平衡教育“面向全体学生”与“因材施教”的矛盾,必须使教学内容呈现形式多样化,增加学生的相关认知负荷,促进学生对内容的理解。从学生的认知水平来看,教材内容应该超出其认识范围而又没有突破其最近发展区。因此,教师要在把握教材难度的基础上,根据不同难度层次的内容选择不同的呈现方式,或者对比较难的内容采用多种呈现方式对教材内容进行表征,促进学生对教材内容的理解,保证教学目标的达成。

本文对比了中国大陆和中国台湾地区地理教材必修二第二章的内容,从定量的角度对二者的差异进行了较为深入的分析,同时在此基础上对教材的使用提出了一些思考和建议。目前,国内的教材对比研究较多,其中大陆不同版本教材的比较较多,中国大陆与中国台湾、中国香港地区的教材对比研究次之。而中国与其他国家地理教材的比较研究相对较少,且主要集中于与美国教材的比较。因此,教材的国际对比方面还需进一步拓展研究。通过对多国的地理教材进行对比研究,能更好地掌握国际地理课程的动态,更好地把握国际地理课程难度差异,有利于我国吸收国际地理教育思想,使我国地理教育与国际接轨,保证我国人才培养的质量。

参考文献:

[1] 史宁中,孔凡哲,李淑文.课程难度模型:我国义务教育几何课程难度的对比[J].东北师大学报, 2005(6): 152-156.

[2] 张红霞,杨余辉.陆台高中人文地理课程难度比较研究[J].地理教学, 2019(11): 4-6.

[3] 何晶.课程难度模型的文献综述[J].科技资讯, 2018, 16(28): 146-147.

[4] 孔凡哲,史宁中.现行教科书课程难度的静态定量对比分析——以初中数学课程标准实验教科书“不等式”“四边形”课程内容为例[J].教育科学, 2006(3): 40-43.

[5] 张莉,董婕.高中地理教材内容难度的静态定量分析——以“宇宙中的地球”为例[J].地理教学, 2014(7): 26-28+43.

[6] 卢婷,李梦玲,揭毅.高中地理新教材与课程标准的难度一致性研究——以“宇宙中的地球”为例[J].地理教育,2020(S1):55-57.

[7] 李高峰.课程难度模型运用中的偏差及其修正——与史宁中教授等商榷[J].上海教育科研, 2010(3): 46-49.

3647500338229