当今时代下站房设计的发展新方向与应用研究

——以连镇线淮安东站项目为例

2022-03-10陈齐

陈齐

悉地国际设计顾问(深圳)有限公司上海杨浦分公司 上海 200438

1 高铁站房设计的发展历程

我国高铁建设历经多年的发展,其站房设计主要形成了三个历史发展阶段:

第一阶段,以北京站为代表,其车站平面中轴对称,造型和装饰取材于中国传统建筑,其设计的特色不只在外观,更在于创建了站台、站房和入口广场的组合形式。

第二阶段,以上海站为代表,设计通过南北广场进入站房,并设置了VIP候车和独立通道,从而开创了“南北开口,高架候车”的线上式站房形式。

第三阶段,以上海虹桥站为代表,作为现代综合客运枢纽,每日运输数十万名旅客,通过合理的规划,实现与机场、地铁、公交、长途客运等多交通网络系统的无缝衔接。

从以上各发展阶段可以看出,高铁站房的设计更多地从功能需求出发,形成了理性的规划布局类型。由此奠定了我国高铁站房的主要规划统筹模式[1]。

2 近年高铁站房的设计趋势

2.1 站城一体化发展

站城一体化的理想开发模式应在设计初期与各方合作沟通,形成先期统一规划,使高铁综合枢纽与城市的发展形成高度融合。站房周边的土地根据其土地性质和规划要求,可进行多元、高强度的开发利用。站房作为区域门户,外形应塑造良好的标志性形象,更好地融入站城一体化发展。

2.2 综合客运枢纽

如今的高铁站不再是单一的铁路交通系统,而需与城市公共交通形成有机联系,共同打造为复合交通网络体系,使其成为整个城市客运网络的原点,为城市发展带来便利性。相较于传统单一的交通模式,这在技术创新和运营管理方面提出了更高的要求。

2.3 经济性综合开发

早期的站房建设中,设计重心更倾向于空间的高标准和使用设施的先进性,而忽略了经济效益和辅助设施的需求。如今高铁建设日趋关注经济效益的提升,多采用铁路联合商业发展的方式。设计中需结合商业运营模式,合理组织商业流线,从而实现商业效益最大化。

2.4 智慧车站

在互联网的时代发展下,建设智慧车站成为提升车站服务标准和运营水平的重要环节。我们在设计中运用BIM技术将数据信息录入,与运营软件集合到统一平台,将空间与数据属性结合,为运营提供技术支持。铁路客运站管理引入客流信息、停车信息、列车准点率及设备管理的可视化系统,运用大数据、人工智能和可视化手段更好地应对车站管理中面临的各种难点和突发事件。

2.5 在地性文化植入

由于城市化进程的快速发展,近十年高铁站房如雨后春笋般地拔地而起。因建设周期短、缺乏统筹管理,仅沿用早期高铁的规划布局模式,没有采取因地制宜的设计方法,导致站房设计出现千站一面的现象。高铁站房是抵达旅客城市的第一门户,而在设计过程中仍采用中轴对称、趋同材质和构图相似的手法,这些同质化的处理方式难以为城市面貌带来了更多的积极影响。在标准化设计的基础上,更多地植入地域性文化元素,避免设计同质化,已成为站房设计发展的必然趋势。

3 当今时代下高铁站房设计的新方向—以连镇线淮安东站房设计为例

2019年,国铁集团提出了以“畅通融合、绿色温馨、经济艺术、智能便捷”为主题的建设理念,结合“精心、精细、精致、精品”的建设标准,全力打造引领新时代的智能型高铁客运站。

在贯彻十六字方针的过程中,我们发现它与近年高铁站房的设计趋势有诸多相通之处。其核心是将近些年的设计方向做了归纳总结,并提出相应理论基础,规范我们的设计行为,最终作为建设执行标准。下面以淮安东站房设计为例,阐述在当今时代背景下的设计思路。

3.1 项目概况

该项目站房建筑面积4.5万㎡,站房形式为线上式+线侧式的综合站型。建筑包括架空一层,地上二层,主体高度为32m。车站规模一期为4台10线(含4条正线),二期为2台7线(含2条线),如图1所示。

图1 淮安东站站房实景图

3.2 畅通融合

3.2.1 联动城市发展。以淮安东站综合枢纽为原点,以交通为开发导向,沿枚皋路-景宜路发展轴布置高铁新区的各功能服务设施,促进区域级和城市级经济发展。同时与西侧生态新城和高铁新城联动,发挥TOD对整个片区的带动作用。

3.2.2 与城市交通的联系。随着淮安东站的建设,S237省道等城市路网也处于加紧建设中,在此基础上新建轨道交通和有轨电车线路,将极大提升往来人流密度,增加旅客出行的便利。

3.2.3 与城市规划景观轴的衔接。淮安东站站前广场位于城市规划景观轴端,是城市景观与高铁站房之间的衔接。广场的设置,一方面成为城市景观轴线与景观文化的延续,另一方面又是高铁站前的景观重要节点。这个过渡的特性,使得站前广场的景观既能与城市景观融合,又能够满足高铁站前交通换乘、人流集散、驻足休憩、交流的多功能要求。

3.2.4 交通组织设计。

3.2.4.1 交通体系。在淮安东站交通枢纽的周边,规划了高铁站、有轨电车、公交首末站、汽车客运站和地铁等多种交通体系,最终实现了无缝衔接的步行换乘模式,如图2所示。

图2 交通体系

3.2.4.2 交通流线和换乘组织。基于整体空间方案,按照“快进快出、有效分流”的原则,优化片区路网结构,构建顺畅独立的外部过境交通系统,并保障各子系统间互不干扰。现旅客换乘实现全程无风雨,换乘距离控制在300m以内,从而达到以人为本的零换乘标准[2]。

3.3 经济艺术

3.3.1 文化元素设计。

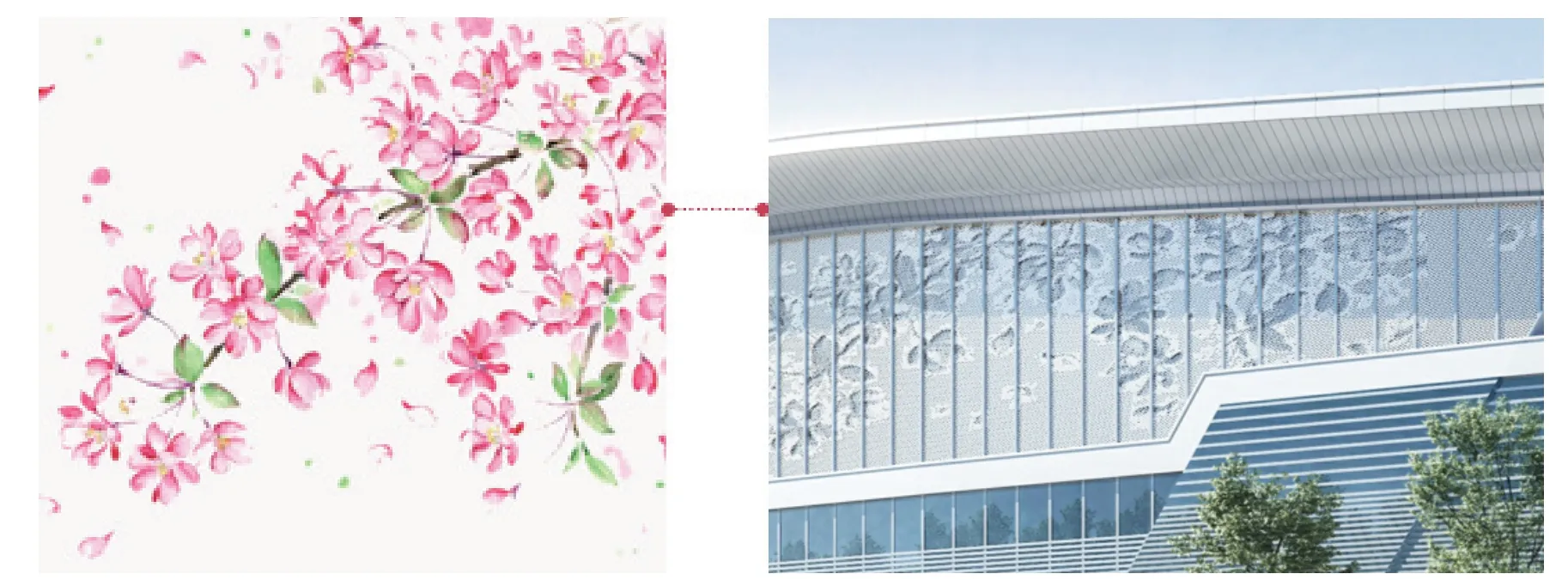

3.3.1.1 站房西立面的整体造型设计如同鸾鸟展开的羽翼,站房东立面的造型设计,建筑两侧及下部采用横向杆件贯穿,能够有效地遮挡站台,同时与高铁速度的文化内涵相统一。而在其表皮设计中,延续了室内设计中的海棠花装饰纹样(图3)。

图3 淮安东站站房东立面设计

3.3.1.2 室内装饰设计。我们在室内设计过程中,对室内空间反复推敲,不断优化和深化,以求更好地将经济与艺术完美结合,呈现出“精心、精细、精致、精品”的建设标准。

①在室内候车厅的设计中,屋面吊顶以大鸾羽毛为意向,将菱形元素作为设计语汇,呼应鸾鸟飞翔的造型理念。设计中充分利用天然采光,将美观造型与节能采光有机结合。在候车厅风口及玻璃栏板的细节上,结合淮安独天得厚的漕运文化,浓缩为东站独特的纹样,将其运用在候车厅风口间隔处以及夹层玻璃栏板刻花上。

②屋顶设计中,通过加宽屋顶采光天窗,有效增加候车厅的采光性能,在藻井灯膜吊顶与垂片吊顶之间增设透烟遮光百叶,用于镂空吊顶遮光及消防排烟。天窗两侧的排烟窗有利于室内的通风换气。达到经济和艺术的完美统一。

③售票厅的天花和墙面沿用候车厅海棠纹样手法,简洁大气的同时延续了整体风格,透露出人文气息。

④出站厅风格以简洁明快为主,在一些细部添加具有当地特色的元素。如闸机拦阻体采用海棠花造型,两侧灯箱画面采用淮安的城市象征——“南船北马”等。

3.3.1.3 站前广场景观设计。大运河文化是淮安最具代表性的文化。京杭运河与连镇高铁同是区域性南北向交通的载体,共同构成经济、社会发展的重要命脉。站前广场铺地以多重线条模拟运河的走势,直通向高铁站区,寓意连镇高铁如同京杭运河与一样,是区域性南北向交通的纽带。岛状绿地寓意运河流域流经之处灌溉出片片绿洲。

3.3.2 商业开发设计。

3.3.2.1 候车层商业开发。候车层是旅客抵达车站最初停留的地方,是铁路商业展示窗口。因候车区范围较大,设计在中部区域预留针对不同客群的服务设施,如儿童游乐、旅游咨询等。公共区两侧配备了小吃、休闲、商超等功能性的商业设施。

3.3.2.2 商业夹层商业开发。夹层与旅客流线分离,为客流不易到达区域。现夹层中设置了饮料、快餐、轻餐饮等目的性消费商业,通过磁石效应聚集人气,提升效益。

3.3.2.3 出站层商业开发。出站层主要为旅客出站、换乘的人群。到达旅客中多数停留时间少于半个小时,针对此消费特征,在出站层开设即时性消费业态的商铺。

3.4 绿色温馨

3.4.1 站前广场设计。广场中心主轴衔接了城市景观轴,线形地面铺装强调了景观轴线的延续,也起到引导交通组织的作用;由于城市景观、路网轴线与高铁站房轴线存在角度偏差,景观设计通过铺装线条的角度变化对不同轴线的转折进行了衔接过渡。在铺装肌理间布置树阵广场和异形种植池以丰富景观绿化和分隔空间。在细节处添加座椅、景观灯柱等设施,为旅客提供驻足停留的场所。多层级的景观处理,共同构建出与站房主体建筑相协调的景观广场,营造美观、舒适、大气的站区环境。

3.4.2 花卉及绿植设计。在候车厅、售票处、检票口等地方选用富有装饰效果的花卉或绿植,起到强化、突出重点区域的作用,同时使室内充满生机。出站通道口绿化采用能体现当地文化元素的花盆,圆形可以避免因人流拥挤造成的碰撞,高度适宜的绿植减少对视线的遮挡。在临空处设置的绿化,与候车厅内广告、标识、护栏等要素融合,有助于候车厅内整个景观效果的提升。

3.4.3 站房四区一室设计。

3.4.3.1 商务候车区。商务候车区设置相应的商务空间、洽谈空间、移动工作空间,满足多元的商务需求。整体空间运用温暖亲切的木色,凸显材质细节,从人性化舒适度方面考量,确保每位使用者沉浸于空间。多媒体信息化的实施,减少旅客等待时间,避免公共区域拥挤,同时增加空间的互动性。

3.4.3.2 军人及重点旅客候车区。军人及重点旅客候车区布置专用沙发座椅和小型诊疗室,让重点旅客安全、方便、温馨出行。入口处仿真植物,内部木纹饰面给使用者温馨舒适的体验。

3.4.3.3 儿童娱乐区。儿童娱乐区用多元的游乐设施、鲜艳的颜色、流畅的造型吸引儿童的眼球,给孩子营造一个舒适温馨的游乐区,满足带小孩家长的出行需要。让家长享受旅行中的亲子温情,减缓出行的压力[3]。

3.4.3.4 母婴候车室。母婴候车室入口处明确导视,独立管理,与其他乘客有效分离。功能分区明晰,放置专用沙发,供母亲及幼儿休憩。母婴室内墙面色彩结合水主题,以浅蓝色为主,带来清爽舒适的视觉感受(图4)。

图4 母婴候车室设计

3.4.4 候车厅座椅、沙发设计。候车室分区设置无障碍座椅,为行动不便的人群提供便利。座椅尺寸按照人体工程学的要求设计,满足人体舒适度要求。座椅均采用高密度聚亚氨酯、铝合金和不锈钢材质,维护简单,便于清理。

3.4.5 站台雨棚设计。无柱雨棚在标准设计的基础上,对轨道上方部分进行了增补,防止雨雪进入站台,减少气候变化带来的影响。传统设计中高架底部的吊顶形式较为单调,此次设计做了优化升级,由标准的吊顶样式改为悬浮琴键式吊顶,丰富了吊顶的层次。站台雨棚纯白色屋面缺少变化,从旅客的观感角度考虑,设计中屋面采取了分色美化处理。

3.5 智能便捷

3.5.1 可视化设计。在设计完成后,通过数字化技术进行三维模拟,以动画方式呈现,最终通过大屏幕让工作人员和乘客对整个项目情况有了清晰和快速的可视化认知。将三维模型与BIM运营软件进行衔接,不仅实现模型循环利用,而且成为后续运营的空间载体。

3.5.2 厕所智能引导系统设计。卫生间安装厕所智能引导系统,通过颜色区分厕位使用情况。从而提高卫生间厕位的使用率,也避免人员过于集中带来的安全隐患。

3.5.3 广告镜面信息机设计。广告镜面信息机可以及时发布更新列车时刻表等交通信息,也便于创造额外的展示机会。针对车站人群流量庞大的特点,商家可在卫生间镜子显示屏上投放产品广告,创造经济效益。也可以通过镜面显示器播放音乐视频,新闻及车站重要通知等。

3.5.4 进站智能系统检测。进站旅客到达进站厅后,先在闸机处核实身份证与票乘的一致性,然后通过安检区进入候车大厅。进站闸机采用智能化验票,快速完成人脸识别,实现更快、更智能、更便捷的进站体验。采用智能安检系统,旅客经由毫米波人体检查仪进行人身检查,提升了安检通道整体安全度,进一步提升旅客过检效率,为旅客提供高效、智能的出行体验。

3.5.5 服务台设计。12306综合性服务台实现人工+自助智能服务模式,除提供物品租借、遗失物品登记、行李搬运等人工服务外,也可通过智能显示屏实现车次查询、快捷取票、乘车咨询等自助服务。两者结合更好地实现了服务整合,提升服务效率[4]。

4 结束语

综上所述,本文以连镇线淮安东站为例,在十六字方针的指引下,结合近年高铁站房的设计趋势及专项设计实践,给出了当今时代下站房设计的解题思路。当今时代高铁站房建设不仅需要满足自身功能和客运流线的需求,同时需要更多地从联动发展、在地性文化、人文关怀、绿化环境、智能服务等方面入手,呈现出多维度设计。笔者希望以此项目经验为基础,为同仁提供设计参考的同时,也能在未来将更多的理论和实践要点在其他项目中加以运用。