基于科研反哺教学的本研一体化课程体系构建研究

2022-03-01王吟张晓东周海东

王吟 张晓东 周海东

[摘 要] 随着教育体制的不断创新,应用型学科面临着对本科—硕士进行一体化协调培养的新需求。以环境工程材料课程为例,从课程培养方案和教学大纲、教学内容和教学方式、教学团队三个方面构建基于科研反哺教学的本研一体化课程体系。为实现“基础知识—专业知识—创新能力—实践能力”的一体化协调培养以及创新实践新机制提供理论依据。

[关 键 词] 科研创新;本研一体化;课程体系;教学改革

[中图分类号] G647 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2022)06-0175-03

一、引言

教学与科研一直以来是高校人才培养的两大支柱,也是用于衡量其教育教学质量和综合实力的标准。随着高校教育的发展,以科研补充前沿技术,以课堂延续基础知识,大学教学已进入“研究型教学”阶段。錢学森先生曾强调“中国大学缺乏创新精神,科技创新型人才的培养问题,是我们国家长远发展的一个大问题”。因此,在发展科研的同时,将科研与教学有机融合,运用科研成果服务于发展相对缓慢的教育教学活动,即实现科研反哺教学,是提高应用型创新人才培养质量的重要途径。创新实践是一个循序渐进、逐渐积累的过程,然而本科阶段由于课程设置的特点,用于创新的时间非常有限,而本科生创新实践能力的培养是研究生阶段科研能力培养的基础,同时研究生科研能力的培养亦可为本科生创新实践能力的培养提供引领作用。

上海理工大学环境工程专业依托环境与建筑学院,1997年开始招收本科生,2002年获得“环境工程”硕士学位授予权,2006年获得“环境科学与工程”一级学科硕士学位授予权,2010年获得“环境工程”专业硕士点和“能源与环境工程”博士点。本专业秉承“立足上海,依托行业,发展特色,服务全国”的办学理念,根据专业特点,在注重基础理论知识教学的同时,十分重视和加强学生创新实践能力的培养。

本文针对传统教学模式的改革需求,提出基于科研反哺的本研一体化课程教学方式。采用贯通式培养思路,整合了本科生、研究生两个层次的“环境工程材料”课程,优化教育资源,强化人才培养,构建了“基础知识—专业知识—创新能力—实践能力”教学体系,形成了本科生阶段与研究生阶段有效衔接的贯通式一体化培养模式,不仅有利于学生科学研究能力、创新能力和实际问题解决能力的培养,还有利于环境工程专业的持续发展,也为提升我校研究型教学水平发挥重要作用。

二、基于科研反哺教学的本研一体化培养意义

大学教学属于普及性教学,主要是专业知识的基础启蒙,多数课程是依据基础教材讲授的,科学知识的深入研究也源于这些基础理论。然而传统分段式的人才培养模式在本科和研究生阶段有各自的培养目标、课程体系与培养方案,其相对独立的课程设置往往会引起课程衔接不合理、授课内容重复或缺失等问题,不利于学生对专业知识进行横向、纵向的归纳与整理,因此难以实现更高质量、更高效率的培养效果,特别是在一些对基础理论和系统专门知识的学习及掌握有较强连续性要求的学科中。此外,在创新研究方面,分段式教学难以实现学生的连贯性科研工作,不利于科研能力和综合素质的全面提升,同时也不利于持续而深入地开展科研课题研究。

本研一体化培养不仅是创新型人才培养的需要,也是环境工程专业学位培养的客观使然。“环境工程材料”作为环境工程的专业课程,具有较强的理论性、实践性和应用性,随着科学观念的日益更新,其应用领域不断拓宽,新材料、新方法、新技术快速发展。因此在该门课程体系设计中以科研创新为依托建设本研一体化教学机制,能够有效地提升本科生的自主学习能力、科技创新能力、团队协作能力、教研适应能力等,更加全面地发展本科教育,提升整个本科教育阶段的教学质量,同时与研究生阶段的学习起到很好的衔接作用,以适应研究生阶段的科研模式。

三、“环境工程材料”本研一体化课程体系构建措施

应用型本科、专业硕士作为应用型技术人才的培养目标,要根据各自的培养目标定位与层次特征,优化理论和实践课程体系,其重点就是建立两个层次的课程体系之间的高度衔接,并形成一定的层次梯度。下面就以“环境工程材料”课程为例,在科研创新的基础上为该课程实现本研一体化建设的改革和构建进行深入探讨。

(一)课程培养方案和教学大纲构建

在以往的教学模式中,本科阶段的“环境工程材料”主要介绍过滤材料、吸附分离材料、功能催化材料、膜分离材料、噪声污染控制材料、电磁波防护材料、离子交换树脂等的制备及性能等方面的基本理论知识,而对各环境工程材料的研究进展并没有进行深入拓展。研究生阶段的“环境工程材料”虽然将侧重点放在了材料的设计、改性、应用上,然而就其基本理论知识仍然进行了大量的重复性介绍,因此呈现出本研课程之间相互独立、内容无系统性、部分内容重复、侧重点不清晰等问题。

根据新工科背景下工程教育的培养目标,应制定本科生、研究生课程培养方案,以强化学生的基础知识、创新能力、综合实践应用能力,同时在课程内容设置上控制好两个阶段的深度与广度,删减重复内容,并且拓展和补充与课程内容相关的新技术、新知识、新理论和新工艺,以及反映当代新工科工程科学领域发展前沿的内容。其主要调整的思路如下。

1.本科阶段

本科阶段共有32个学时,针对“环境工程材料”课程的内容和特点设置知识体系,注重理论知识系统性和实践能力的培养,重在培养应用理论知识解决实际工程问题的能力,建立以专业知识为基础、以综合设计能力为目标的课程体系。

2.研究生阶段

研究生阶段共有36个学时,注重基础理论知识的梳理,并进一步提高学生的研究探索和动手能力,其最终目的是提升学生的学习能力、分析能力、解决问题能力以及团队协作能力。课程大纲设置包含两个层面:一是理论课程(24学时),在达到研究生所必需的专业理论水平的基础上,拓宽其知识面,尤其是与当前国家基础设施建设相关的,具有前沿性和实用性的专业知识,使学生通过学习把握学科前沿,并将所学知识用于分析、解决实际工程问题。主要内容对标理论课程每一专题进行对应的实验环境设置,包括过滤材料(3学时)、吸附材料(3学时)、催化材料(3学时)、膜分离材料(3学时)。

(二)教学内容和教学方式构建

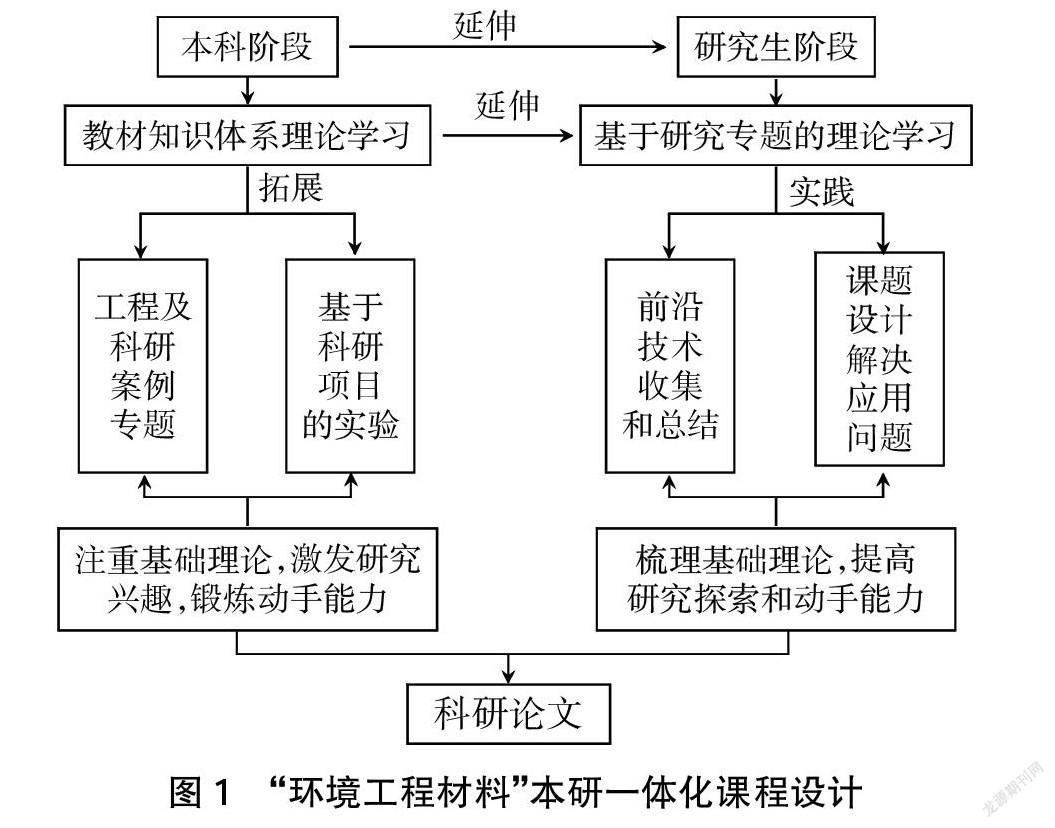

对于科研创新型本研一体化课程内容的构建,其重点是做好本科和研究生课程内容的衔接和深化。本课程需以环境工程材料的前沿问题为背景,以科研项目为依托,将创新人才的能力要素具体化,把能力培养落实到课堂教学的各个环节,图1是环境工程材料本研一体化课程的课程设计图。

本科阶段的课程内容在原有基础理论的基础上增设了案例专题以及实验验证两个部分。首先是对环境工程材料的基本概念及分类,过滤材料、吸附分离材料、催化材料、膜分离材料、噪声污染控制材料、电磁波防护材料等的制备及性能进行详细介绍。为了扩展学生的知识面,在每一种“环境工程材料”对应的章节中,增加该类材料的初步应用及其学术前沿研究进展相关内容的专题理论教学。同时穿插一些演示性或仿真验证性实验环节,以实现理论和实践相结合,激发学生的科研兴趣,并适当锻炼学生的动手能力。例如,让学生以软件仿真的形式体验吸附材料的制备过程,参观用以表征催化材料表面物理形貌的仪器设备,对于过滤材料的污染物过滤效率进行理论计算及结果分析等,以此来提高学生分析和解决问题的能力。

研究生阶段的课程内容主要包括理论专题学习、前沿技术总结以及课题设计三个部分。首先通过绪论,对本科阶段所学的环境工程材料相关理论知识进行梳理,不仅是对基础知识进行复习和回顾,更重要的是引导学生深度思考几种环境工程材料之间的特征和区别,不同材料之间的联用方式,复合功能材料的构建思路,授课过程中以学生研究思考为主,教师引导为辅。其次,每一类环境工程材料都以一个专题讲座的形式,就其研究前沿进行详细介绍,着重突出材料的新原理、新发现、新技术、新应用,力求与科技发展紧密衔接。与此同时,要求学生以团队的形式通过资料搜集、分析讨论、整理的过程实现知识的融合,完成新型材料制备方案的设计、理化特性的表征以及性能的分析等,提升其研究能力和团队合作能力。

(三)教学团队构建

教师队伍是提高教育培养质量的关键因素,基于科研创新的本研一体化课程的任课教师应该同时具备较高的学术水平和丰富的实践经验。在教师队伍建设方面,必须注意每位教师的知识结构和专业背景的互补性。依据环境工程材料课程内容的内在联系和教师科研方向的关联性,建立“一位主要授课教师+三位专题授课教师+一位实验教学教师”的多层次教师队伍。主要授课教师为具有丰富教学经验的“老”教师,专题授课教师分别为具有海外经验的青年教师、具有实践经验的行业专家或企业工程技术人员、具有交叉学科背景的教师。以老教师扎实的教学经验及理论基础知识为依托,青年教师为前沿的专业研究方向及视角提供“科研反哺教学”的内容素材,企业专家丰富的国际化工程项目经验提供教学案例,同时以实验教师为辅助,吸引学生积极参与课堂教学,进一步提升学生的动手能力和团队协同能力。

在教学条件方面,依托实验室强大的硬件条件和丰富的案例展示,建立直观的教学实体平台。同时,搭建在线教学平台,加强课前预习以及课后拓展环节,通过在线发布工程典型案例,引发学生思考和讨论。同时搜集优秀MOOC以及学科前沿讯息视频,结合每次课的教学内容有选择性地推荐给学生,强化学生的自主学习能力。此外,根据学生在课上提出的探究问题以及课后的深入研究,进一步拓展而衍生新的研究课题,鼓励学生参加大学生“挑战杯”和大学生创新创业大赛,化理论为实践操作,强化学生的动手和表达能力,力争将环境工程材料打造成一门适应新工科发展需求的精品课程。

四、结语

高校的基础教育与高层次教育是一个有机体,如何打通本科生高年级与研究生教育之间的隔离,已成为我国众多高职院校重点研究的课题。本文以环境工程材料为例,针对我校本科生和研究生的实际教学情况,从课程培养方案和教学大纲、教学内容和教学方式、教学团队三个方面重新构建了基于科研反哺教学的本研一体化课程体系。主要结论如下:(1)将纯理论的教学模式向“理论+实践”的混合模式进行转变;(2)增设本科生阶段课程的案例专题以及实验验证内容;(3)深化研究生阶段课程的课题设计环节;(4)建立“一位主要授課教师+三位专题授课教师+一位实验教学老师”的多层次教学队伍;(5)构建“基础知识—专业知识—创新能力—实践能力”的一体式教学体系。研究成果为实现对本研工程实践、学术研究和科技开发创新能力的一体化协调培养,为进一步开发完善可操作性强、以生为本的本研一体化创新实践型机制提供了理论依据和实践基础。

参考文献:

[1]孟凡刚,黄越,赵姗姗.基于科研能力综合提升的《环境工程微生物学及实验》教学改革[J].微生物学杂志,2020,40(1):125-128.

[2]黄向阳,刘弥高,刘任.市政工程应用本科—专业硕士一体化人才培养模式的探索与实践[J].中国现代教育装备,2016(251):85-88.

[3]丁国骅,张池莹,李银蝶.生态学专业课程改革中应用“科研反哺教学”的实践和探索:以“生物多样性调查与评价”课程为例[J].丽水学院学报,2020,42(5):121-124.

[4]高慧,曹静.基于培养学生科研能力的分析化学实验教学改革研究[J].赤峰学院学报,2019,35(1):130-131.

[5]张翠萍.以科研课题形式促进“苗木培育学”实验教学改革[J].教育教学论坛,2020(29):384-385.

◎编辑 薛直艳