机能学实验“三大学科”实验教学开课顺序效果论证(分析)

2022-03-01张伊

张伊

[摘 要] 医学毕业生的实际操作能力良莠不齐,除去个人能力因素,更多的原因可归结于医学院课程设置问题。因此,研究机能学实验中“三大学科”的实验教学开课顺序对教学效果的影响。分析实验教学的必要性并设计机能学实验教学的顺序和课时分配,并分阶段设定实验教学目标,提出了符合学生学习认知习惯的开课顺序安排。通过问卷调查发现,以生理学、病理学、药理学为顺序的实验教学更利于学生接受知识。

[关 键 词] 机能学实验;实验教学;教学顺序;基础医学

[中图分类号] G642 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2022)06-0091-03

医学科技的发展使很多医学教学者意识到,实践对医学生来说是能够快速进步和必不可少的技能之一,而习得这项技能的实验教学,在以往的教学内容中并不受重视。随着课程改革不断深入,理论付诸实践是必然结果,具有不可替代性的实验教学逐渐成为医学院教学的重点发展对象。实验教学是理论学习和实际操作之间的重要桥梁,实验课程具有很强的直观性,能够给学生更强烈的感官感受,也能加深学生的学习印象,并且能够培养学生的动手能力,在实际操作中理解理论,促进深入学习与研究。对医学生来说,无论是外科手术还是基本的病理诊断,都需要真正的可操作能力[1]。目前的高等医学教育质量还不能完全适应经济社会发展的需要,不少高等医学院校基础实验课的设置和结构不尽合理,学生的实践能力和创新能力亟待加强,实验课教师队伍整体素质亟待提高,实验课的内容和方法需进一步改进。

基础医学是每一位医学生学习的必经之路,也是为之后学习的重要奠基。现阶段的基础医学实验教学改革侧重于培养学生的动手能力、整体流程设计以及思维的缜密性,同时开发学生思维的灵活程度和创新能力。医生绝不是机械性读书、背书就可以解决问题的,除了掌握最基本的理论和技术之外,医学生还应该具备发散思维和创新意识,以此来应对千差万别的病人情况[2]。而这些,都可以通过实验教学进行培养。机能学实验中包含多门学科知识,不同学科的实验教学如何安排才能使学生接受最大化,则是当前需要考虑的问题。

一、机能实验学中实验教学必要性研究

传统实验教學的模式有利于学生对基本知识的掌握和理解,使其具有扎实的基本功,但综合运用所学知识的能力和在已有知识体系基础上创新能力不足,难以培养具有创造性思维的高素质医学人才。而机能实验学教学的实施程序以多学科、融合式的综合实验为主要内容,配合创新性的实验与病例讨论,以充分体现医学机能课的本质和教学目标,将医学机能实验教学课程以全新的面貌展现给学生,达到培养创新思维的目的。课程内容整合是达到这一目的的有效途径[3]。医学机能实验课保留了经典的实验,综合了系统性实验,增加了创新性实验,加大了病例讨论的学时和复杂程度,使学生的思路得以拓展。因此,医学机能实验课不是对传统实验的否定,而是以现代教育培养目标为标准对其进行优化、重组和提高,使其更加符合21世纪对人才培养的需求。

一方面各学科之间所设置的课程内容或课程涉及的实验手段出现不必要的重叠。另一方面则由于相互脱节,从而出现内容、培训方式方法以及技能培养等各方面的疏漏。师资队伍建设实验教学以验证理论教学为主,较难形成具有特色的实验教学课程体系,造成实验技术人员业务知识面窄,掌握的实验技术较简单,而且简单的重复教学导致内容枯燥,课程含金量下降,容易造成实验人才的大量流失,严重制约了跨世纪的实验技术队伍整体业务素质的提高。

基于上述分析,在医学课程设置中,加强机能学实验教学势在必行,而且机能学实验中针对生理学、病理生理学、药理学的实验需要相辅相成,构成一个有机的整体,在同一实验安排中充分研究机体各种生理活动及其规律、病理生理改变、药物与机体的相互作用及规律,使学生在实验过程中通过动手实际操作,体验机体的致病与医治过程,实现对课本知识的实例见闻和深刻掌握。

二、“三大学科”实验教学顺序方案

(一)“三大学科”内涵探究

众所周知,机能学实验的“三大学科”是生理学、药理学和病理学的实验部分整合内容,涵盖了机体生理反应、药理对症施治和病理本源分析,是医学专业的知识体系构成基础之一。需要研究的就是在符合上文课程设计原则的前提下,如何安排三个学科之间的实验教学先后顺序,以达到最优的教学效果,先要研究每一门科目的内在含义。

人体及动物生理学作为生命科学专业的一门重要基础课程,具有抽象性、系统性、微观性、实验性等特点。抽象性:与植物学、动物学等学科不同,动物生理学中的许多概念、学说和理论都是非常抽象的,需要教师运用一定的教学手段将其抽象的知识具体化,同时更需要学生的抽象思维逐步发展[4];系统性:本课程主要研究人体生理学的系统,各章内容既相对独立,各成体系,又相互联系,有机结合;微观性:现代生理学已经在分子水平上研究细胞内部的生物物理和生物化学变化,生理学向微观的方向发展趋势越来越明显;实验性:纵观生理学的发展历史,所有生理学机制的揭示、理论的形成,甚至整个学科发展都是建立在实验研究和观察的基础上的。

病理学吸收解剖学、组织胚胎学、生物化学、分子生物学等基础知识来解释人体各部分疾病的发病机理,进而做出诊断和鉴别诊断。病理学具有很强的主观性和实践性,学好实验课内容,对于理解和掌握病理学尤为重要[5]。对医学生来说,学习病理学要注意形态与机能、局部与整体、病理变化与临床病理联系之间的有机联系。因此,病理医生将扎实的病理学知识应用于每个病例的诊治中就容易解惑释疑。病理学让学生从细胞水平认识细胞的本质,它对现代医学的产生和发展起到了有力的推动作用

药理学更是一门桥梁性的学科,它连接着药学和医学,还连接着临床医学和基础医学,还涉及内科学、妇产科学等临床医学课程[6]。药理学的很多原理都是由前人总结实践经验得来的,这些原理规律庞杂难以记忆,也成为很多学生学习的难点。其实,学生可以通过实验自己探索出其中的基本原理,掌握其中的基本规律,并逐渐培养客观观察实验现象、认真记录实验结果、分析理解实验结论的能力,从而养成勤于实践、勇于创新的思维,为今后从事创新型的工作打下基础。因此,实验教学在整个药理学教学中占有重要地位[7]。实验教学是为药学专业的人才培养目标服务的,它为学生的后续专业学习提供必要的知识储备与支持。

(二)“三大学科”实验教学目标设定

通过对机能学“三大学科”内涵的探究,同时结合机能学实验教学总体目标,研究生理学、病理学和药理学在实验教学中的总体规划和阶段目标。

生理学是医学生的知识体系基础,需要在实验中密切联系理论与实际,相互印证,在实践中理解和熟练掌握生物的具体构造和内在特点。因此,对于生理学实验的教学目标设定为“了解—掌握—熟练—推广”。机能学实验课程的初期,生理学教学目标设定为:使学生能够了解相应生物体的构造特点与组成;课程中段的目标调整为令学生掌握生物构造正常的状态,健康的表征;课程的后段则将目标提升到熟练知晓常见生物体构造的结构、相互作用关系、内在机理以及组织隐性表征的外在表现形式,能够通过观察和简单的手段区分健康组织与异常组织。通过前三个阶段的实验,达成对生物体的深度认知,并能够发现病患部位的早期表现。

病理学的实验教学目的是通过实验探究病原体致病机理,造成影响的形式以及形成病症的程度。因此,在制定实验教学目标时,需要根据生理学实验课程的进程效果安排病理学实验教学。需要在熟练掌握生理学实验内容的情况下,引入病原体致病,通过生物体各项表现探究病理成因和影响模式。对于病理学的教学目标同样需要分阶段设定。第一阶段是对健康生物体的致病表现,学生能够分辨出带病生物体的外在特征,可以通过检验手段发现病原体致病过程。第二阶段是使学生能够熟练区分生物体的病患程度。第三阶段是能够熟练使用仪器检验细胞病变原因。

药理学延伸于药学,作用于生物体,是生理学与药学结合的纽带。药理学的实验教学目标不同于生理学教学目标,而是将重点设定在药物作用效果和对病患症状的准确推断与对症施用上。结合机能学实验课程中的生理学实验教学计划,药理学需要在生理学实验课程的中段有目标地设置实验内容,研究特定病理特征下的用药方法和对应剂量。对药理学实验教学内容的重点设定在药性表现和对生物体组织、整体的影响程度验证上。

综上所述,针对机能学实验的“三大学科”教学目标应当以生理学实验为纲,以病理学和药理学作为相互作用的影响因素,逐步深入教學内容,形成梯次教学目标,在对比与思考中完成“三大学科”的实验教学。

(三)课程顺序设计

生理学、病理生理学和药理学同属于机能学科,这三个学科的课程连贯性强,实验分别观察机体在正常生理、病理和药物作用下生命活动变化的规律,教学实验采用的实验对象、仪器设备基本相同。

基于以上分析,作为理论基础的生理学实验需要首先进行教学指导,其次是病理学实验教学,最后是药理学实验教学,这样的顺序可以和原学科之间的理论知识有所连接,又能帮助学生构建完整的基础医学实验框架。整合之后的科目涉及多门课程的知识,所以实验肯定不会在单个学期内完成,根据学习接受的相关理论,可以将学生学习分为三个阶段,分别为入门、掌握和提升。入门阶段是第一学期,重点学习实验学的基本理论和相关实验方法和技术,设置7次实验课认识相关器具,达到熟练的程度。掌握阶段是第二学期,学习“三大学科”的基础实验,共设置8次实验课。提高阶段是第三学期,分别设置6次综合性实验和1次探索性实验。提高阶段主要为了培养学生的知识运用和迁移能力。

机能学实验“三大学科”教学开课顺序体现了理论联系实际、由浅入深、逐步推进的教学思路,通过递进式的实验课程安排,在生理学中熟练掌握正常机体的指标和外在表象,达成对正常状态的参数了然于胸。引入病理学实验课程后,在正常状态的机体之上增加了变异状态的研究,并通过药理学实验的跟进,实现对机体异常状态和去异常化的转变过程,符合学生的认知习惯,是科学的教学开课顺序安排。

三、教学效果研究

(一)调查过程

为探究机能学实验“三大学科”教学顺序对学生教学效果的影响,开展教学效果调查。本调查以问卷调查的形式展开,研究对象为某市的几所高校医学院本科阶段大三学段以上的学生,发放问卷500份,回收有效问卷427份。

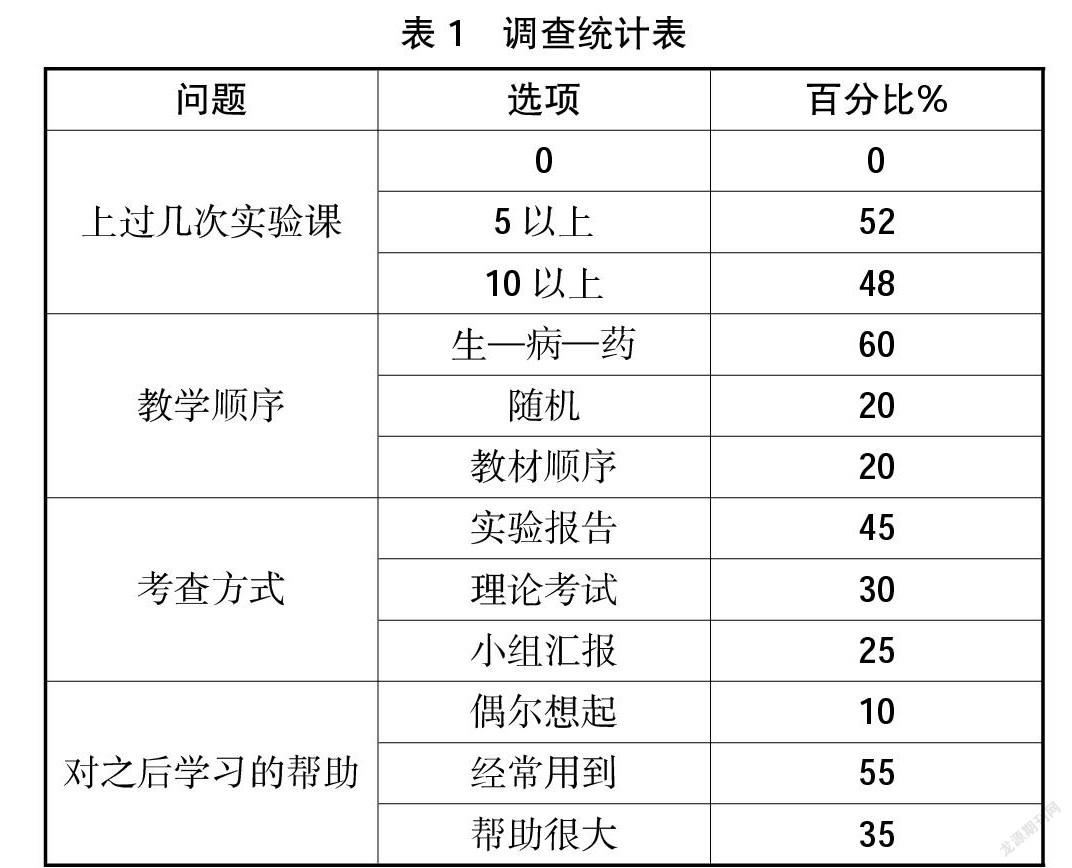

问卷中涉及几大类问题,分别为“机能学实验上过几次实验课”“实验课中的教学顺序”“本科目最终以什么样的考查方式结课”“对之后学习的帮助”。

为了节省研究对象的时间,问卷都以选择的形式出现,单列“其他”,在调查过程中,询问被访者意见,如果有时间可以进行口头采访。

(二)调查结论

将问卷整理并进行数据统计,可得出下表。

由上表可知,大部分学生的机能学实验的学习顺序是生理学、病理学、药理学。并从问卷中得知,大部分以这种顺序学习的学生,在对之后学习的帮助中选择的是“经常用到”和“帮助很大”,表明这样的学习顺序能够使学生留下更深刻的印象,其实也是在学生脑海中构建了一个大的实践框架。从采访结果中统计得知,每一门课程先理论,再实践,并在仪器设备允许的情况下能够真正动手去做的机会很少,所以学生都非常珍惜实验课。从学习效果上来看,实践课程的理解程度会更深刻。

机能实验学以综合性实验为主体,集器官、系统功能“正常—异常—异常恢复到正常”的客观系统的知识于一体,通过实验教学内容的有机联系,无形中使学生将三门课程的知识融为一体,以此对问题进行综合分析,使知识系统化并让基础知识顺利向临床过渡。

四、结语

随着医学教育改革的不断深入推行,越来越多的教师和医学研究人员认识到自身的学术领域特点,并积极培养创新型人才。在注重培养学生创新性的同时,我们也应注意给学生以前人的经验,有重点、有联系地进行教学,帮助学生构建学科体系。医学教学具有积累性特点,需要在教学实践中不断总结、不断探索、不断创新,发现更高效的医学教学方法。在提高实验课教学质量的问题上,要有教学管理制度作保证。对于教学管理制度的制订还需进一步的研究。还要提高学生对实验课的认识,让学生认识到实验课是培养实践能力的基本途径,实践能力与毕业受欢迎程度密切相关。这也是值得进一步探讨的问题。

参考文献:

[1]史世强,许晴晴,常晓宾.医学机能实验混合式学习模式的设计和应用[J].科技视界,2021(2):102-104.

[2]古再努尔·买买提,龙梅,任芳,等.在机能学实验教学中开展设计性实验的探索与思考[J].科教导刊,2021(3):91-92.

[3]郑洋,赵铁建,彭岳,等.以培养学生自主学习能力为目标的人体机能学教学改革与实践[J].教育观察,2021,10(17):112-115.

[4]刘霞,蒋杨,钟平.多媒体教学一体机在机能学实验教学中的应用[J].继续医学教育,2021,35(9):51-52.

[5]旦菊花,刘静.浅谈多种教学手段在医学机能学实验教学中改革与应用[J].中国多媒体与网络教学学报(上旬刊),2020(4):30-31.

[6]张宝成,张昆,徐振宇.基于临床医学专业认证下的医学机能学实验教学的改革创新[J].广东化工,2019,46(2):207-208.

[7]徐静,孙艺平,刘克敏,等.能力培养的机能学实验教学体系探索与实践[J].实验室研究与探索,2019,38(7):136-138,172.

◎编辑 马燕萍