画像砖上的河西生活

2022-02-08吴学婷

吴学婷

河西走廊地区自古是连接中原与西部边陲的重要通道,隐藏在其中的地下墓葬群绵延数百公里,被誉为“世界最大的地下画廊”。这座位于大漠戈壁中的地下艺术宫殿,保存有大量主题鲜明、线条恣意、色彩瑰丽的画像砖,徜徉其中,天上世界、边塞风物、历史画面尽收眼底。

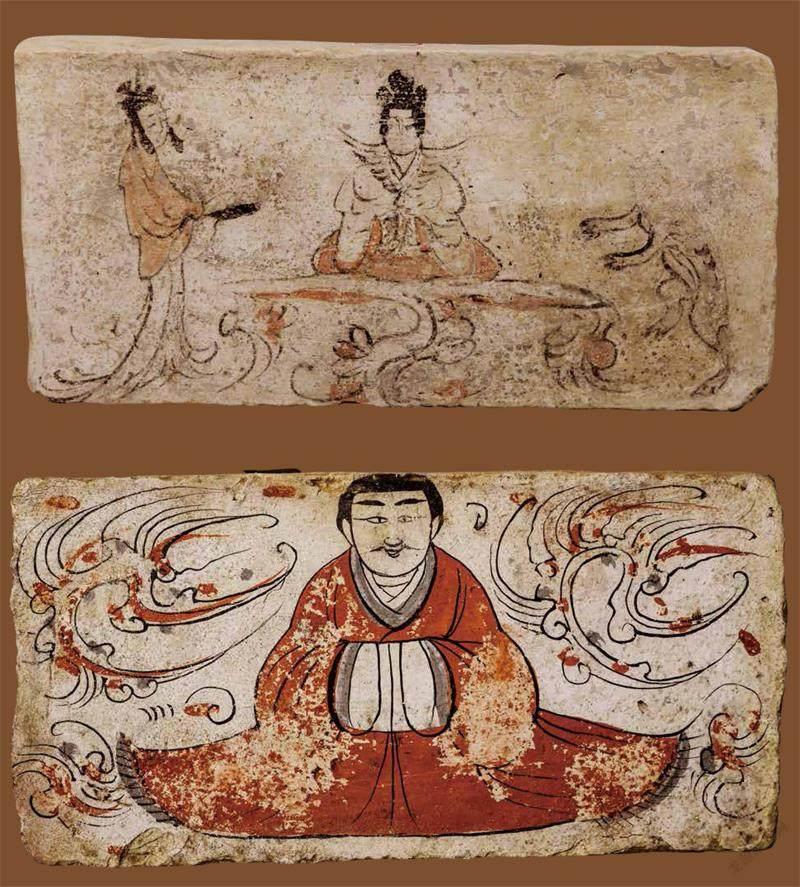

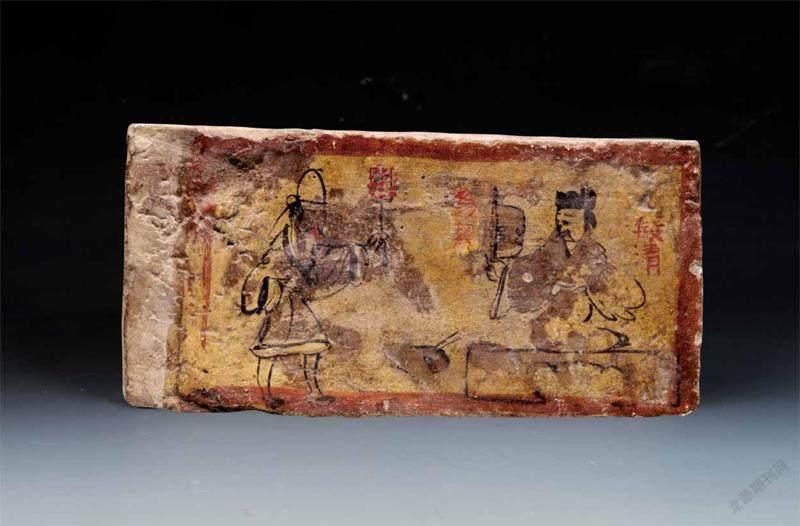

河西魏晋画像砖上的仙人形象,既反映了古人的精神世界,又体现出世俗的审美风格。东王公和西王母是中国古代神话中的古老神祇,西王母这一形象在战国时期的文献中已有记载,《山海经》里描述“其状如人,豹尾虎齿而善哮,蓬发戴胜”。到了东汉时期,西王母的形象被重新塑造,人们还创造出东王公与之对应。

河西魏晋画像砖上,东王公与西王母经常成对出现。金昌市博物馆藏有一块东王公画像砖,所绘东王公双手拢于袖中,跪坐于地。画工以墨线勾画人物衣着轮廓,领口、袖口施淡墨,然后以红色绘交领大袖襦。人物面部以墨线勾勒轮廓,用墨笔勾画五官,胡须细长外撇,神态和颜悦色。

此东王公画像堪称魏晋时期砖上人物画之杰作。提到绘画史上的人物画家,东晋顾恺之是无论如何都无法绕过的。顾恺之,字长康,博学多才,尤善丹青。谢安曾云:“顾长康画,有苍生来所无。”顾恺之以“高古游丝描”著称于世,而东王公画像线条流畅,技法纯熟,与其似有异曲同工之妙。画工笔锋游移间勾画人物轮廓,四周云气围绕,仅寥寥数笔便营造出仙气萦绕之感,可见其运用线条功力之深。

顾恺之刻画人物不仅追求外在形象的逼真,更侧重于表现内在精神。据《世说新语》记述,顾恺之每画人成,“或数年不点目睛。人问其故,顾曰:‘四体妍蚩,本无关于妙处;传神写照,正在阿堵中’”。他认为点睛之笔直接关系到人物传神与否。出自民间画工之手的东王公画像砖上的诸多细节,与顾恺之“以形写神”“形神兼备”的艺术表现手法甚是契合,人物眉眼被刻意拉得细长,眼角处以墨线微微向耳部上端延伸,加上关键的点睛之笔,神韵跃然纸上。

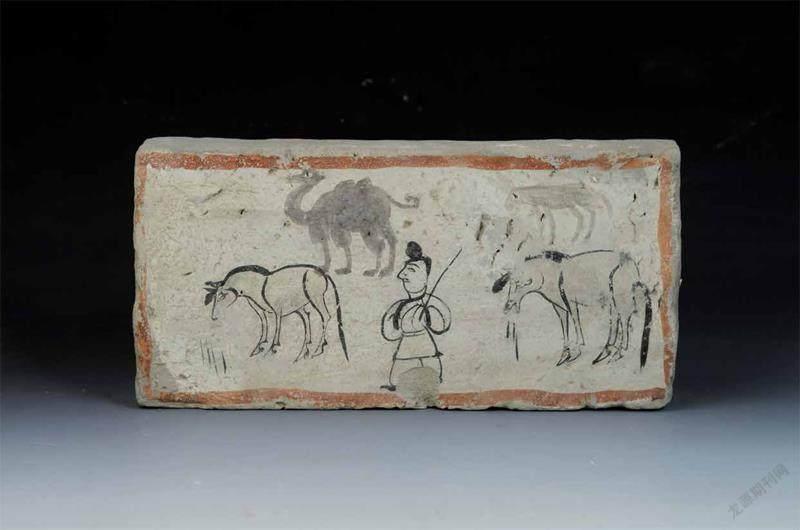

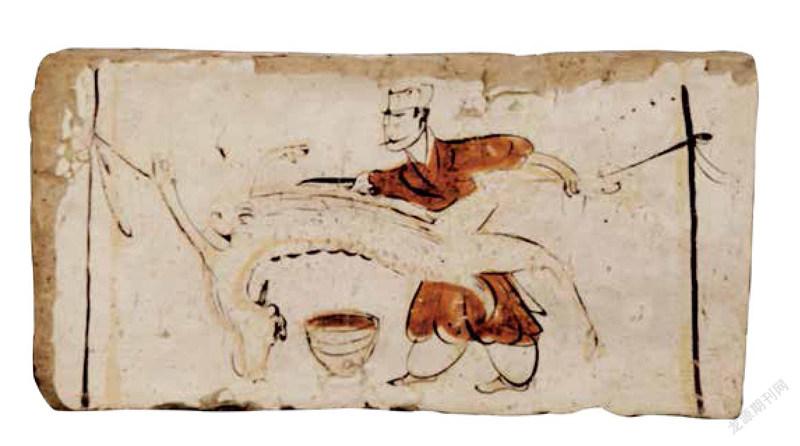

牧马骆驼画像砖 高台县博物馆藏

河西魏晋画像砖上不仅常有单一人物形象,亦多见将人物置于某种特定场景之中的画面。甘肃省高台县骆驼城古墓群出土的牧马骆驼画像砖主要描绘了一位男子持长鞭放牧的场景。砖面为白底,四周绘红色边框,放牧者位于画面中心,上身着及膝袍衫,下身着裤,肩搭长鞭,显得悠然恬淡。人物衣领、袖口施墨彩,寥寥几笔,人物身形即出。

画面以墨色的浓淡来表现马与骆驼在空间中的远近层次,同时,分别运用墨骨法与没骨法来画马和骆驼,实属稀奇别致。画面近景处低头吃草的马以墨线勾勒轮廓,门鬃、马耳、马鬃、马尾用黑彩着重表现,其他部位略施淡墨,此种以墨线简单勾勒出外轮廓,再施以淡彩之法,为绘画中常用的墨骨法雏形。画面远景中的骆驼则采用没骨法,以微黑墨色勾画身形,轮廓未用线条直接勾勒,骆驼的形象却很分明;点睛之笔更是别出心裁,骆驼眼部以留白点睛,神气俱出,别有生趣。

河西魏晋画像砖生动地呈现了当时河西人的生活百态,题材涵盖农耕牧猎、烹宰庖厨、宴饮起居、歌舞娱乐、建筑居所等诸多方面,被誉为“魏晋时期河西民俗百科全书”。以宰牛、宰羊、庖厨、宴饮为表现内容的画像砖,生动地再现了魏晋时期河西地区浓郁的烟火气息。

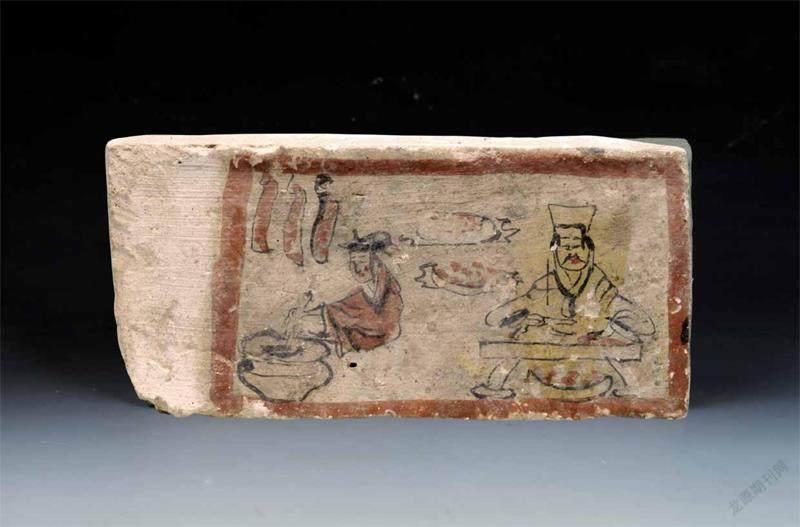

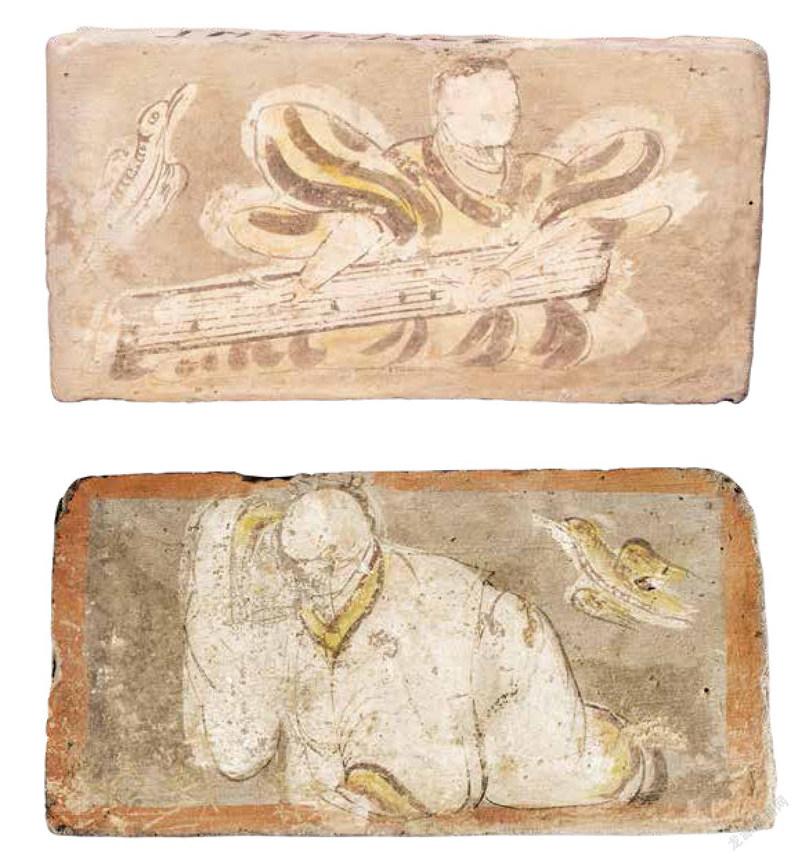

庖厨画像砖 嘉峪关长城博物馆藏

庖厨画像砖右侧描绘了一名正在案前切肉的男子,他穿戴整齐,神情专注,身后放有两盘已切好的肉。画面左侧一女子右手执炊具,挽起袖子,正在专心致志地烹饪。左侧上方的钩子上悬挂三块长条形肉。

河西地区常见的烹饪方法大致分為生制和熟制两种,生制一般指腌、渍、泡等方法,熟制有煮、蒸、炙、煎、烩、酱等方法。河西魏晋画像砖上的庖厨场景内多见悬挂肉块儿,可能是腌制而成的。魏晋时期,相较底层民众,世家大族日常生活中肉食所占的比重要高很多,烹饪方法亦多种多样。画像砖上呈现的此类题材,体现了河西世家大族富足的生活状态。

进食画像砖描绘了仆役向主人进献烤肉的画面。画面右侧有一个头戴黑色介帻、身着交领袍衫、右手持便面端坐的男子。便面类似后世的扇子,在当时的功用主要涉及实用、礼仪及辟邪。作为实用器物,便面可用于扇风纳凉、遮尘蔽日、庖厨扇火以及充作百戏“扇舞”的道具等。除实用功能之外,便面又发展为礼仪用具,在贵族出行或宴饮时作为其身份等级的象征。进食画像砖中的便面为实用器具,应该是用以驱散炭火炙肉时生出的烟尘。

魏晋时期,炙肉之风盛行。炙肉,即烤肉。起初,胡人好炙肉,多人围坐,将整只动物置于火上炙烤,待肉熟透后用刀割下食用。后来,此种烹饪方法在魏晋时期广为流行。河西魏晋画像砖上还出现诸多宰羊、宰牛以及切肉的画面,极具生活气息。宰羊画像砖就生动地刻画了庖厨手持刀具宰羊的场景。画面两侧各有一根木棍,中间系一条长绳,以悬挂肥羊。庖厨着红色衣袍,双袖挽起,左手抓羊蹄,右手持刀。画面生动形象,极富动感。

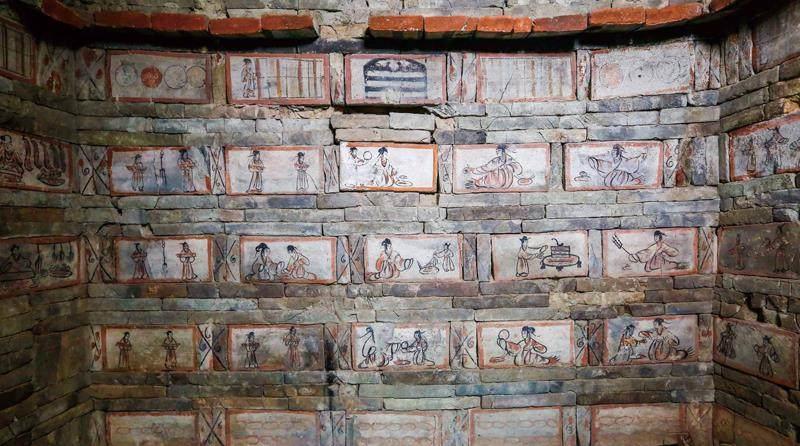

嘉峪关魏晋墓6号墓前室

进食画像砖嘉峪关长城博物馆藏

宰羊画像砖高台县博物馆藏

魏晋时期,羊肉供应量居六畜之首,是时人主要的肉食。根据文献记述,途经河西的使节、官吏,留宿“置”和“传舍”等官方招待所时,依照官职高低,可享用不同的肉食,其中以羊肉的规格最高。

河西地区出土的简牍中记录了民众集资购买活羊,并根据出资多寡分配羊肉的故事,以此可知当时羊肉深受河西地区不同阶层人士的喜爱。至于烹饪羊肉的方法,除了常规的煮、蒸、炙、煎之外,《齐民要术》中还详细记载了胡炮肉、胡羹等西域佳肴的制作方法。河西魏晋画像砖所呈现的以居民饮食起居为主题的生活情景,为学者研究其时其地民众生活百态提供了生动翔实的图像资料。

历史典故是画像砖中的常见题材,其上所绘古之圣贤皆为时人行事圭臬,有“成教化,助人伦”的社会功用。早在春秋战国时期,历史典故类图像在建筑内壁砖墙上已经出现,作为时人尊奉的典范,其上所绘先贤备受推崇。

西汉时期,历史典故中的圣贤明君、贤臣良将被绘制成图像并置于宫殿、驿站及学堂醒目之处,警示时人见贤思齐,修习高尚品德,具有旌表、鉴戒的意味。东汉时期,汉明帝对经史图画尤为推崇,加之宫廷专设画官选取经史典故作画赞,所以历史典故类图像在东汉时期大为盛行,除了作为居室中的壁画装饰,亦出现于宗祠和墓室内。

自西汉高祖时期开始,帝王于每年“三元之日”举行“元会”,以盛大仪式朝会百官行君臣之礼。汉明帝鉴于其父光武帝无法再见“元会”盛况,遂将“元会”地点迁至园陵,开创了“上陵礼”。世家大族皆有祭祖之风,自“上陵礼”始,宗祠不仅成为时人祭祖议事之地,更成为家族身份的象征。为规劝子孙后代兴盛家族基业,宗祠内壁画多用具有教化士族子弟功用的历史典故类图像。

上图:抚琴画像砖 酒泉市博物馆藏下图:听琴画像砖 酒泉市博物馆藏

汉代“事死如事生”的丧葬观念甚是流行,宗祠内的历史典故类图画装饰,转而以壁画砖及画像砖形式出现在墓室。汉代中期以后,墓葬由竖穴墓室发展为横穴墓室,其空间更大,出现前室、后室或前、中、后三室的墓室结构。墓室空间的不断扩展,使得东汉时期墓葬内各类壁画装饰愈来愈丰富,历史典故类图像更是大行其道。正如学者巫鸿所言:“越来越多具有强烈社会伦理意义的贤君忠臣、孝子故事成为艺术表现的主题。东汉一朝遂成为中国历史上墓葬画像艺术的黄金时代。”魏晋时期,河西画像砖继承汉代传统,历史典故题材亦常见于墓葬之中。

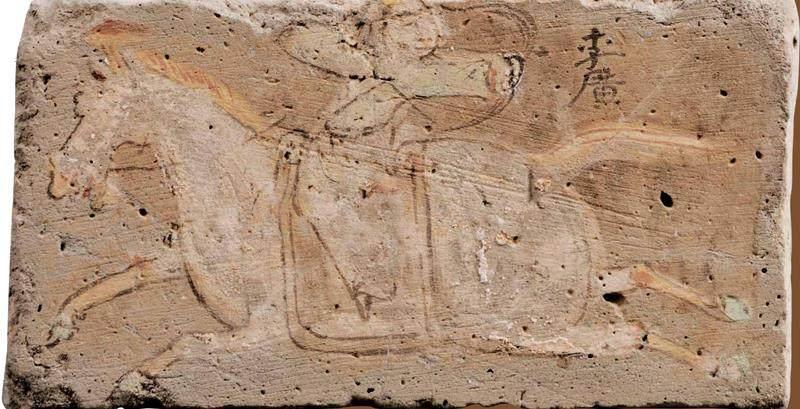

李广骑射画像砖描绘了一位男子在马背上转身拉弓的骑射场景。男子左手持弓,右手拉弦,纵然骏马疾驰,依旧神态从容。因旁侧有榜题“李广”二字,且墓室相连的后一块画像砖上绘有老虎与群山,因此,砖上内容被认为是“李广射虎”的故事。

李广生于陇西成纪,骑射技能高超,“皆迫近戎狄,修习战备,高上气力,以射猎为先”。陇西地处边塞,六畜兴旺,一些匈奴骑兵经常前来滋扰民众,抢夺财物,居民苦不堪言。公元前166年,李广从军抗击匈奴,因立战功,升为中郎,后因军功卓著,成为名满天下的“飞将军”。从某种程度上说,李广在河西居民心中可谓护佑一方安宁的神祇。

西汉时就有给功臣名将立画传的传统。《汉书·苏武传》中有“上(汉宣帝)思股肱之美,乃图画其人于麒麟阁”的相关记述,为功勋立画以示旌奖由来已久。李广骑射画像砖所绘内容一定程度上继承了汉代传统。李广是河西民众最亲近的英雄,将其形象繪于砖面,实则是魏晋时期河西百姓将祈佑一方水土安宁之良愿寄托于画像砖上的李广。正如唐代诗人王昌龄《出塞》中所言:“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。”

李广骑射画像砖敦煌市博物馆藏

河西走廊地区的地下壁画砖墓分布着形式多样、内容丰富、风格鲜明的画像砖。就艺术价值而论,河西魏晋画像砖继承了秦汉画像砖的艺术传统,沿用了秦汉画像砖绘画的艺术风格,利用丰富的线条造型,施以红、白、黑等彩绘,通过简洁而又生动的绘画方式塑造出各类主题和形象,笔简意饶,内涵深远。就文献价值而言,河西画像砖因生动地记录了农耕牧猎、车马出行、歌舞娱乐、庖厨宴饮等诸多历史画面,对于研究其时其地的历史文化具有重要的参考价值,是别具一格的图像文献资料。

河西走廊作为连接东、西部的咽喉要道,自古以来,呈现出多民族文化融合的显著特征,河西画像砖也因此具备了鲜明的多元文化特色。

漫漫历史长河中,河西文化独树一帜,隐于河西墓葬内的画像砖形式多样、题材丰富,一砖一画,艺术风格鲜明、文化内涵厚重,既有对汉代画像砖的继承和发展,又受到魏晋时代的影响、河西文化的浸润,每一类题材都值得学界同人去深入探究。

(本文转自《艺术品》2021年6月刊)