古代文人的梅花情结

2022-02-08东门之云

东门之云

“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”这两句咏梅诗,将梅花的风姿、神韵刻画得出神入化,为后人千古传诵。其作者林逋,是宋代咏梅诗的奠基人,其传世作品中有咏梅诗八首,人称“孤山八梅”。

林逋的咏梅成就是与其隐士生涯联系在一起的。他秉性恬淡,不喜繁华,早年曾负笈远游,后在杭州孤山结庐隐居,以种梅养鹤、酌酒吟诗为乐。当时的孤山“兀峙水中,四面碧波萦绕”,林逋在房前屋后遍植梅樹,采所结梅子换来生活所需。据说每到梅花将开之时,他便不外出,终日盘桓在梅树之间,细察梅花的品性,揣摩梅花的风骨,长吟短咏,临风赋诗。明朝的袁中郎羡慕地说:“孤山处士,妻梅子鹤,是世间第一种便宜人。”

林逋隐居孤山,“二十年足不及城市”,但声名远播,远在京城的宋真宗亦闻其名,曾赏赐他粮食和布帛,并派官员不时慰问。林逋去世后,宋仁宗叹息不已,赐予林逋谥号“和靖”,因此后世多尊称他为“和靖先生”。

有学者根据史籍记载,考证了“梅妻鹤子”一说的源流,认为此说法出自南宋,是因林逋终身未娶而生发出的联想。在讲述种种与林逋相关的故事时,人们心中寄托的,更多是对宁静生活的向往,以及对林逋远离世俗、淡泊名利之勇气的钦佩。

一向以乐观豁达面貌示人的北宋文学家苏轼,与清冷高洁的梅花也有一段缘分。

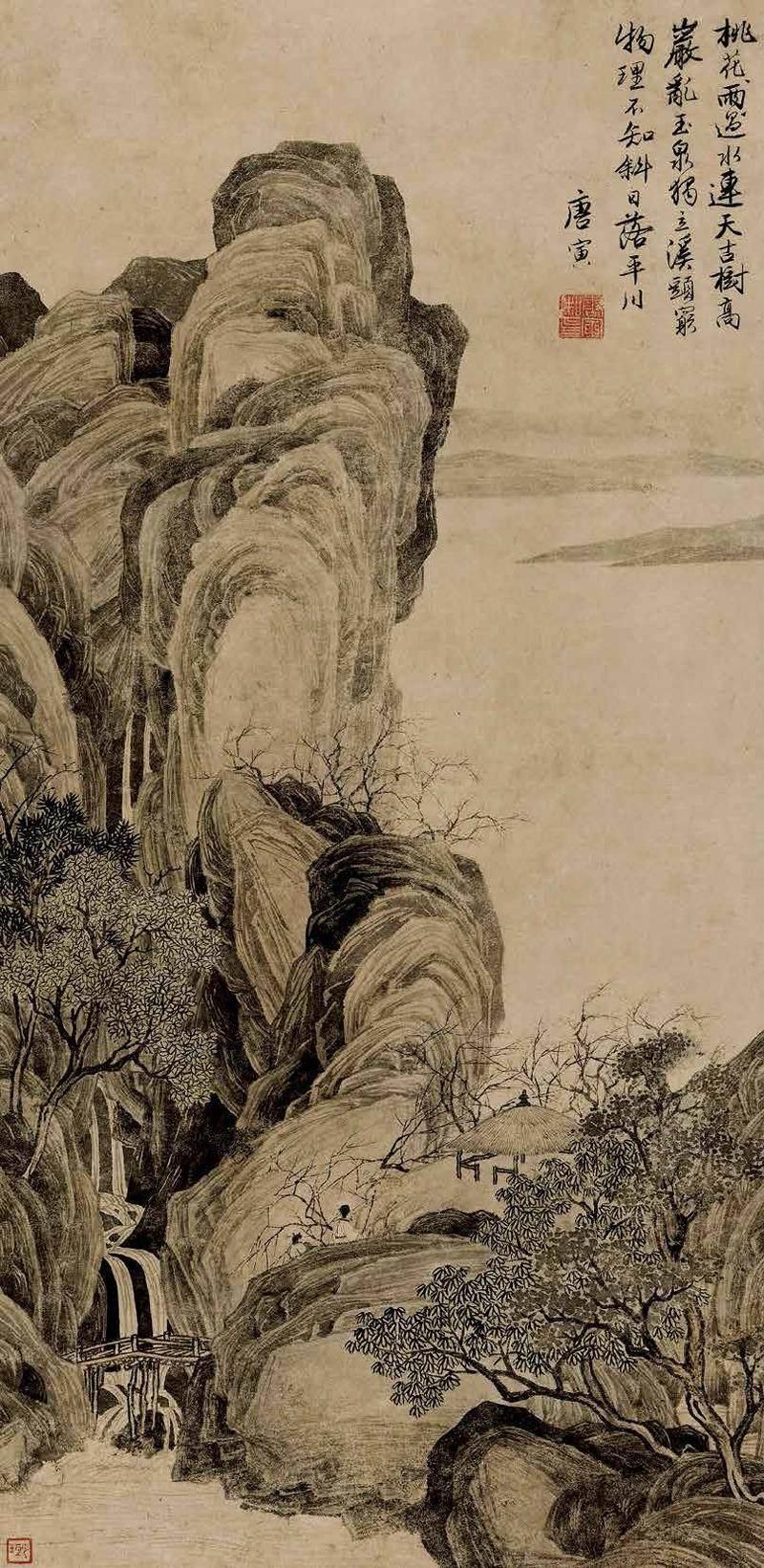

高岩赏梅图 绢本设色 明 唐寅

“数点梅花天地心”玺印 清

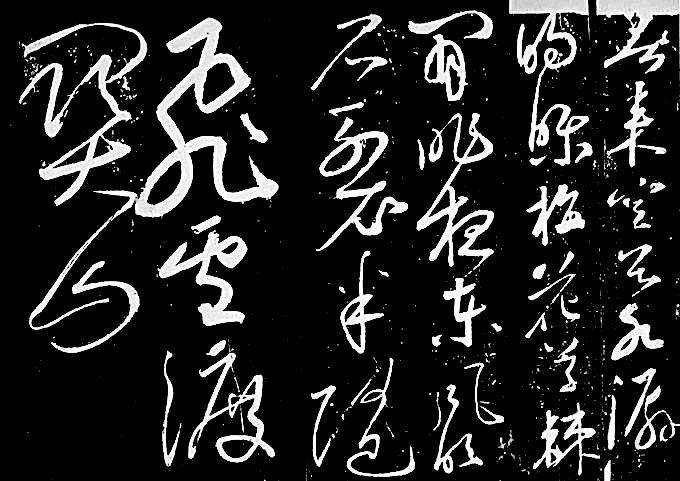

元丰二年(1079年)是苏轼人生的重大转折点,这一年发生了震惊世人的“乌台诗案”。此案对当时的苏轼造成肉体与精神上的双重打击。出狱后,在被贬黄州的途中,苏轼见到荒野中的梅花,心有所感,不禁发于笔端,写下《梅花》二首。到达黄州以后,苏轼又将其中一首写成书法,便是《梅花诗帖》。此帖作于元丰三年(1080年),后墨迹被人摹刻,拓本因收入《西楼苏帖》而流传至今,是迄今为止发现的苏轼唯一传世的狂草作品。

诗帖所录《梅花》诗,第一句“春来空谷水潺潺”,以动衬静,点明梅花的生长环境。一树野梅生于幽谷,那远离人世、超凡脱俗、冰肌玉骨的绰约风姿便在读者眼前若隐若现。第二句“的皪梅花草棘间”,写梅花蓬勃的生命力。“的皪”意为鲜明、光亮的样子,朵朵梅花像是缀在枝头的团团星火,开得热烈夺目。而在梅花开放的冬末春初,山谷里的“草棘”自然是一派萧瑟景象。在衰草瘦棘的衬托下,梅花更显得卓然特立,为空谷增添了一抹靓丽之色。而之后的“昨夜东风吹石裂,半随飞雪渡关山”两句,则借寒风与飞雪抒发诗人的苦闷之情。他渴望得到君王的赏识,施展自己的才华与抱负,然而现实是残酷的,如同能够“吹石裂”的寒风,自己也身不由己,像漫天飞雪一般随风飘零。“渡关山”之后又会飘到什么地方呢?看这生长在野外的梅花,尽管美丽,却也和自己有着相同的遭遇,在空谷中无人赏识,只能自开自落。行笔至此,苏轼内心的失落、苦闷跃然纸上。

但梅花终究不屑与“草棘”为伍,苏轼也并未因失意而消沉,而是坚守气节与操守。苏轼的性格与梅花的旷达、坚韧如此相似。诗句表面上是在写梅花,实际是在写诗人高洁的品格与宽阔的胸怀。嫉妒与陷害并没有使诗人屈服,他与盛开的梅花一样,都在默然承受着风刀霜剑,期待着春天的来临。

从书法角度而言,诗帖以行书开篇,草意渐浓,其后压抑的情绪终于迸发,转为草书,“飞雪”和“关山”四字尤为灵动,体现了苏轼高超的控笔技巧和跌宕起伏的情感波澜。结体中宫紧密,长笔舒展,线条婉转而姿态横生。整体来看,字形大小悬殊,在疏密与虚实的对比中,有一种跌宕的韵律美,用笔天马行空,随着情感的激荡起伏,笔势也逐渐奔放,至“半随飞雪渡关山”处,书意戛然而止,体现了笔法与情绪的强烈共鸣。

生活在两宋之交的女词人李清照,一生对梅花情有独钟。在她现存的词作中,出现梅花意象的有18首之多。

李清照出身书香门第,父亲是苏轼门下的著名学士。少女时期的她,生活安定富足,无忧无虑,受家庭氛围熏陶,很小就开始读书,待字闺中之时,所作诗词便已传遍全城,颇得文人好评。

这一时期,她笔下的梅花是“和羞走,倚门回首,却把青梅嗅”。青梅不一定有美丽的花朵或可口的果实,但那份纯真是无可比拟的。读着李清照的词句,一个青梅般俏丽娇憨,又带着些许羞涩的女孩形象跃然纸上。对少女假装嗅闻梅香以掩饰内心窘迫的描写,可谓全词点睛之笔。青梅或许也代表了年少的李清照对爱情的美好憧憬与想象。

18岁的时候,李清照与赵明诚成婚。两人门当户对,情投意合,生活十分幸福。他们一道吟诗作赋,一同研究金石、书画,更有“赌书泼茶”的趣事。这时,梅花在李清照笔下多了几分恣肆。“春到长门春草青。江梅些子破”“花影压重门。疏帘铺淡月,好黄昏”……青梅变成了红梅,层层叠叠的花影压在门上,她的生活也如繁花一般绚烂。有衣食无忧的生活,有情深意重的丈夫,有值得投入的兴趣爱好,人生如此,夫复何求?

然而天有不测风云。“靖康之变”改变了宋朝的命运,也改变了李清照的后半生。战乱之中,她随着南下的人群颠沛流离,又经历了丧夫、再嫁、离婚等一系列人生变故。然而,她就像一株在寒风中开放的梅花,人生际遇的巨大转变,反而激发了她内心深处的豪情傲骨,她的词作风格在晚年逐渐转向豪放。

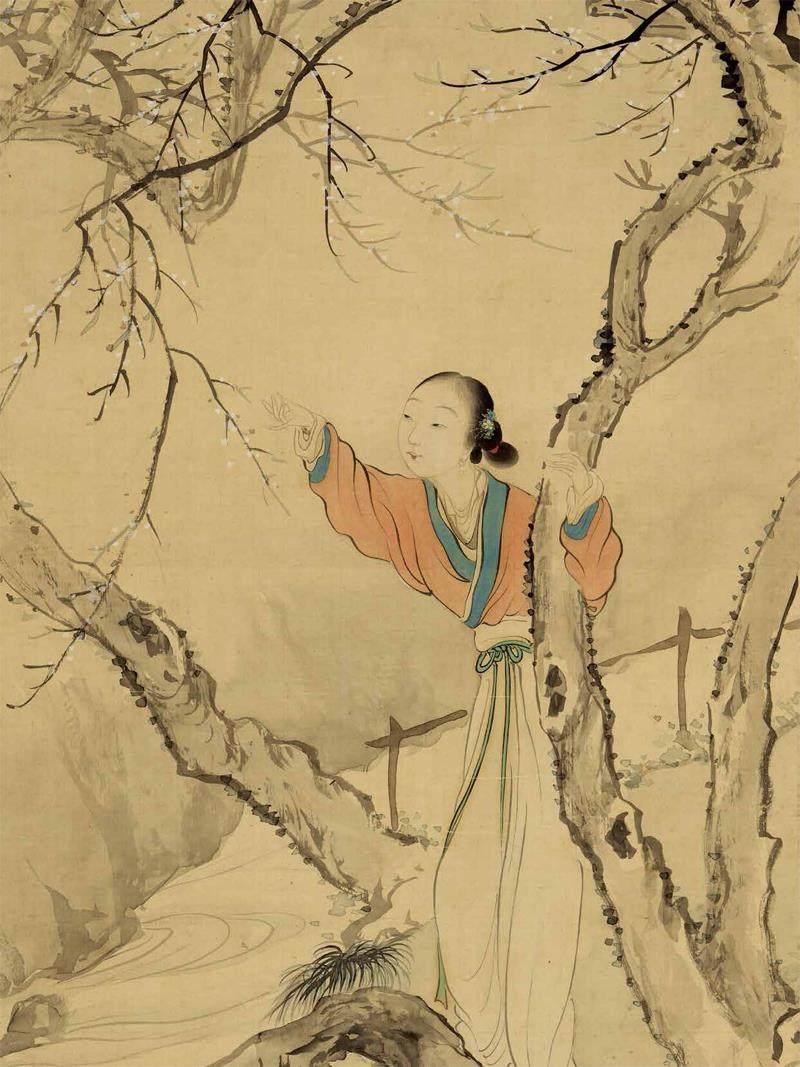

探梅仕女图(局部)

探梅仕女图 绢本设色 137cm×33cm清 费丹旭旅顺博物馆藏

《清平乐》曰:“年年雪里,常插梅花醉。挼尽梅花无好意,赢得满衣清泪。今年海角天涯,萧萧两鬓生华。看取晚来风势,故应难看梅花。”在这首词里,李清照深情回忆了旧时赏梅的情景,那时的自己还是一个伤春悲秋的小女孩。可是现在呢?梅花仍在,自己的鬓边却已生出白发。曾经的家国、曾经的美好岁月不复存在。晚风狂急,这时的梅花似乎不再是单纯的梅花,更像是偏安一隅的南宋王朝,在寒风中孤独摇曳。而李清照对自己的期待,或许仍如梅花,可以凋谢,但不能向隆冬的严寒低头。

李清照的一生跌宕起伏,情感与生活都经历了大起大落。她和她笔下的梅花一样,外表娇柔清丽,却禁得起风霜,耐得住寂寞。她寫的是梅花,更是自己,写自己丰富的情感、高洁的心志,写自己经历挫折却愈发坚定从容的人生态度。

提到南宋词人范成大与梅花的缘分,许多人可能会想起他和好友姜夔、歌姬小红之间的一段韵事。姜夔至苏州游历时应邀到范成大的范村做客,二人品酒论诗,相互切磋。当时适逢大雪纷飞,庭院中梅花绽放,暗香浮动。姜夔诗兴大起,遂以梅花为题材,自赋新词《暗香》《疏影》。

范成大读过之后,非常欣喜,便让家中的歌姬小红试唱新词。小红的歌声婉转动听,姜夔大为倾慕,恰巧小红对才华横溢的姜夔也有好感,范成大见状,索性让小红嫁与姜夔为妾。姜夔喜出望外,在乘船返程的途中赋诗一首:“自作新词韵最娇,小红低唱我吹箫。曲终过尽松陵路,回首烟波十四桥。”

梅下读书图 绢本设色 19.5cm×22cm 宋 夏圭

踏雪寻梅图 绢本设色 106.7cm×61.8cm 明 王谔 故宫博物院藏

然而,范成大与梅的韵事可不止这一段。他在自己的石湖别墅种了几百株梅花,后来又买下王氏旧宅,辟为“范村”,用来种梅。范成大搜集了江南地区的许多梅花品种,又潜心研究,撰写了《范村梅谱》,这部作品被当代植物学家誉为“世界上第一部梅花科学专著”。

《范村梅谱》记录了江梅、早梅、绿萼梅、红梅、鸳鸯梅等数十个梅花品种,对梅花的品种、习性、分布乃至栽培等做了详细的介绍。这种分类体系,清楚、客观地反映了中国梅花的演变规律。

《范村梅谱》对后世的赏梅活动也产生了深远影响。书中记载了浙江、四川等地的古梅,阐述了古梅是活的文物,是各地珍贵的自然人文景观和旅游资源。书中还总结了宋代及之前的文人欣赏梅的美学标准,认为梅以韵胜,以“横斜疏瘦与老枝怪奇者”为贵。这种观点直接影响了后世文人对梅花的审美。

事实上,中国古代与梅花结缘的文人不胜枚举,除林逋、苏轼、李清照、范成大之外,还有“江南无所有,聊赠一枝春”的陆凯,擅画墨梅的王冕,写下《病梅馆记》的龚自珍……梅花虽然没有牡丹典雅富贵,没有蔷薇香气醉人,也没有菊花秀美多姿,但仍以其独有的傲骨冰心赢得了古今众多文人的钟爱,不仅在花卉文化中牢牢占据一席之地,更是成为中华文化的重要象征。

“平生知己是梅花”玺印 清

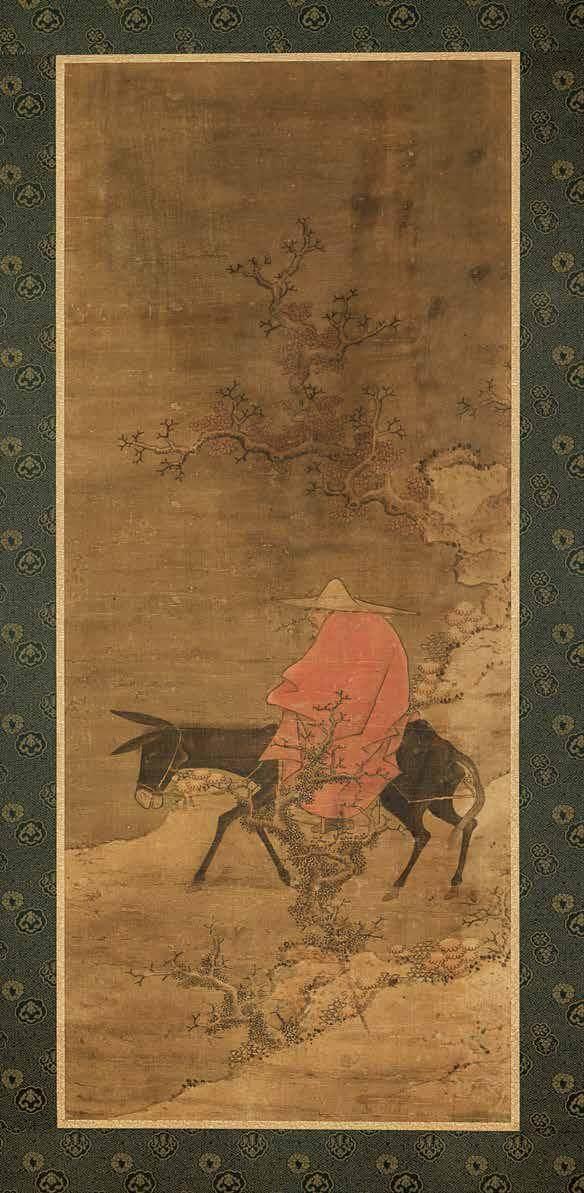

踏雪寻梅图 绢本设色 唐 韩滉

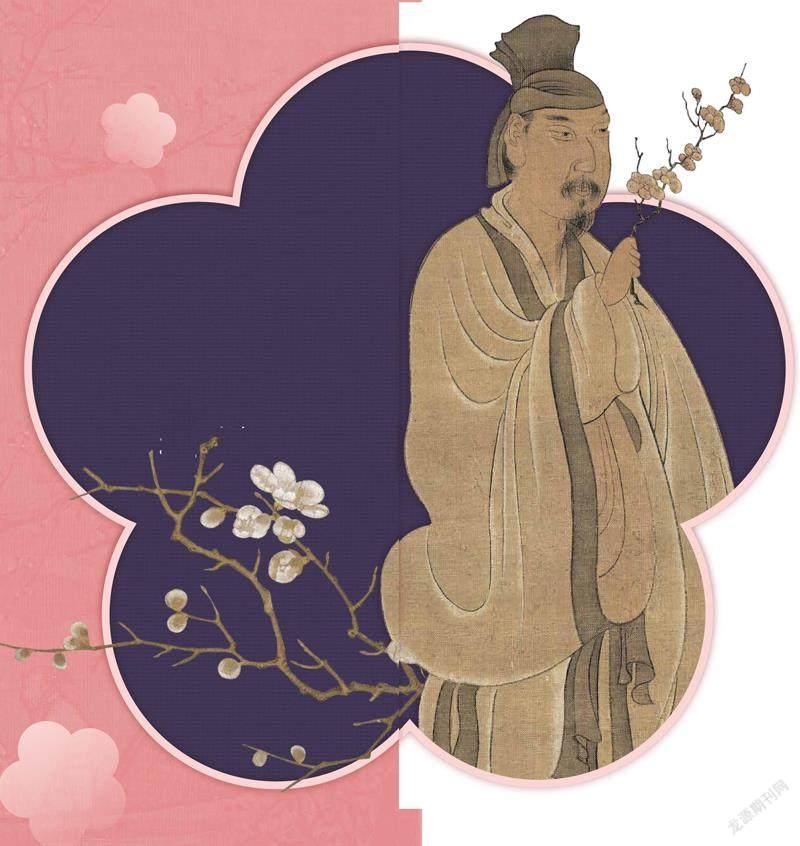

林和靖灌梅图绢本设色 元 刘贯道

西郊寻梅图 绢本设色 129.8cm×66.3cm 清 禹之鼎 故宫博物院藏