制度性权力竞争与中国策略体系构建

2022-02-05张发林

张发林

在国际秩序变革期,大国竞争日趋激烈。主要大国的竞争表现在从宏观战略到具体问题领域的诸多方面,相关研究大致可分为两大类:一类是对抽象性的战略和国际地位的关注,侧重在战略维度和理论层面对大国竞争作出分析,“修昔底德陷阱”概念和关于中美是否发生“新冷战”的讨论便属于此类①王帆.中美关系的未来:走向“新冷战”抑或战略合作重启?[J].国际问题研究,2021(1):55-68.②ZHAO M H. Is a new Cold War inevitable?Chinese perspectives on US-China strategic competition[J]. Chinese journal of international politics,2019(3):371-394.;另一类则聚焦特定的问题领域,甚至特定的案例或事件,从实践维度和技术层面讨论大国的竞争,如中美在贸易、高科技、金融、太空主导权等领域的竞争③黄日涵,高恩泽.“小院高墙”:拜登政府的科技竞争战略[J].外交评论,2022(2):133-154.④张发林.中美金融竞争的维度与管控[J].现代国际关系,2020(3):22-30,65-66.。除此两类从宏观层面和具体领域出发的研究,另一些研究主要聚焦不同类型的权力,如结构性权力、国际话语权、技术性权力等⑤罗杭,李博轩.国际结构分析与国家权力测量——基于大数据的网络分析[J].世界经济与政治,2021(6):48-82.⑥庞珣,何晴倩.全球价值链中的结构性权力与国际格局演变[J].中国社会科学,2021(9):26-46.⑦孙吉胜.中国国际话语权的塑造与提升路径——以党的十八大以来的中国外交实践为例[J].世界经济与政治,2019(3):19-43.。诸多研究对国际权力的分类存在分歧,但“制度性权力”被普遍视为国际权力中的一种权力。由于国际秩序的最根本支柱和表现形式是国际制度,由此,国际秩序的变革会具体体现为相关国际制度的变化,而国家的国际制度性权力强弱便成为其在这些变化中获利或失利的重要因素。故此,大国间的国际制度性权力竞争愈发激烈,制度性权力亦开始成为政策和学术研究的焦点①陈伟光,王燕.全球经济治理制度博弈——基于制度性话语权的分析[J].经济学家,2019(9):35-43.②中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报[R/OL]. (2015-10-29)[2022-06-19]. http://www.xinhuanet.com/politics/2015-10/29/c_1116983078.htm.。中美国际制度竞争,具体表现为中国的“建制”和“改制”行动,以及美国的国际制度退出策略,引发了学界的广泛关注③李巍,罗仪馥.从规则到秩序——国际制度竞争的逻辑[J].世界经济与政治,2019(4):28-57.④王明国.从制度竞争到制度脱钩——中美国际制度互动的演进逻辑[J].世界经济与政治,2020(10):72-101.⑤汪海宝,贺凯.国际秩序转型期的中美制度竞争——基于制度制衡理论的分析[J].外交评论,2019(3):56-81.⑥任琳.“退出外交”与全球治理秩序—— 一种制度现实主义的分析[J].国际政治科学,2019(1):84-115.。一些研究也探索了不同类型国家的国际制度策略,如崛起国创建和改革国际制度的策略⑦刘玮.崛起国创建国际制度的策略[J].世界经济与政治,2017(9):84-106.⑧朱杰进.崛起国改革国际制度的路径选择[J].世界经济与政治,2020(6):75-105.,霸权国修正国际制度的策略等⑨陈拯.霸权国修正国际制度的策略选择[J].国际政治科学,2021(3):33-67.。然而,中国应建立何种国际制度策略体系,以在日趋激烈的国际制度性权力竞争中立于不败之地,并培育和提升中国的国际制度性权力,仍是一个有待继续深入探讨的问题。本文聚焦这一问题,对国际制度性权力进行定义和剖析,梳理中美国际制度竞争,在此基础上构建一个国际制度策略的三层分析框架,由此尝试思考中国国际制度策略体系的构建。

一、国际制度性权力与中美竞争

制度思想历史悠久,难溯其源,直到现代社会科学诞生才逐渐体系化,随后在社会学、经济学、政治学等相邻学科中相对独立地发展。国际制度研究广泛吸取相邻学科的知识养分,并随着国际关系学科的建立,尤其是新自由制度主义理论(neoliberal institutionalism)的兴起而发展,国际制度的定义、形成、有效性等得到了较为全面的分析⑩KEOHANE R O. After hegemony: cooperation and discord in the world political economy[M]. Princeton: Princeton University Press,1984.⑪KEOHANE R O. International institutions and state power: essays on international relations theory[M]. Boulder: Westview,1989.⑫MARTIN L L, SIMMONS B A. International institutions: an international organization reader[M]. Cambridge and London: The MIT Press,2001.。借鉴相关研究,本文采用一个较为宽泛的国际制度定义,认为国际制度包含了国际体制(international regime)和国际组织,其核心内涵是规范、规则与组织⑬对国际制度内涵的详细梳理和讨论,参见张发林.国际政治中的制度方略——内涵、逻辑与策略[J].东北亚论坛,2022(5):44-61.。在这一定义的基础上,对国际制度性权力的剖析须首先对“权力”进行定义。

在广义社会科学研究中,权力被普遍理解为将自身意志强加于他人的能力,如丹尼斯·朗(Dennis H. Wrong)认为权力是“某些人对他人产生预期效果”或“使外部世界产生显著变化的能力”⑭朗.权力论[M].陆震纶,郑明哲,译.北京:中国社会科学出版社,2001:1-3.。国际关系学中的权力研究建立在广义社会科学研究的基础之上,对权力的解析构成了推动国际关系学科发展的最原始动力,对战争或和平、冲突或合作的研究,本质上都是在探讨权力与权力关系。国际关系研究中的权力内涵可总结为三个相互联系的方面:权力即资源(power as resource)⑮张发林.国际金融权力:理论框架与中国策略[J].当代亚太,2020(6):124-152.、权力即能力(power as capacity)①BALDWIN D A. Power and international relations[M]// CARLSNAES W, RISSE T, SIMMONS B A. Handbook of international relations. London: Sage,2001:177-191.和权力即关系(power as relation)②陈志敏,常璐璐.权力的资源与运用:兼论中国外交的权力战略[J].世界经济与政治,2012(7):4-23.。关于“权力即资源”,地理、自然资源、人口等物质性因素都是国家权力的核心要素③摩根索.国家间政治:权力斗争与和平[M].徐昕,郝望,李保平,译.北京:北京大学出版社,2006:148.④吉尔平在《世界政治中的战争与变革》中明确将权力定义为“国家的军事、经济和科技实力”,参见吉尔平.世界政治中的战争与变革[M].宋新宁,杜建平,译.上海:上海人民出版社,2019:11.;“权力即能力”聚焦权力实施国的主观能动性,强调权力实施国依据自身意愿实现目标的综合素质;“权力即关系”则将权力视为实施国与目标国所建立的联系,且这种联系会影响目标国的观念或行为。苏珊·斯特兰奇(Susan Strange)的结构性权力观,迈克尔·巴奈特(Michael Barnett)和雷蒙德·杜瓦尔(Raymond Duvall)的权力分类,都是从行为体间关系的角度出发的⑤斯特兰奇.国际政治经济学导论——国家与市场[M].杨宇光,等译.北京:经济科学出版社,1990:41-238.⑥BARNETT M, DUVALL R. Power in international politics[J]. International organization,2005(1):39-75.。这三个方面的权力内涵为后文梳理国际制度性权力的具体形式提供了分析工具。综合上述三个方面的内涵,权力具有三个基本构成要素:实力、意愿和能力⑦张发林.国际金融权力:理论框架与中国策略[J].当代亚太,2020(6):124-152.。因此,本文将权力定义为:行为体依据自身实力和意愿影响其他行为体的观念和行为的能力。这一定义是一般性的,广泛适用于社会科学的诸多不同领域,如国内社会中的权力、国家政治中的权力和微观经济活动中的权力等,而本文着重分析国际关系中的权力,为以示区分,后文使用“国际权力”表述。国际权力即权力的作用范围超越了国家边界,且行为主体往往指国际社会中的行为体,尤其是主权国家。故此,国际权力可定义为行为体依据自身实力和意愿影响国际社会中其他行为体的观念及/或行为的能力。

既有关于国际权力的研究大致沿袭两条路径。一条常见的路径聚焦于权力的来源,讨论源自不同问题领域的国际权力。例如,“软实力”和“硬实力”便是指源自“低政治”和“高政治”问题领域的不同权力;源自本国货币在国际货币体系中地位的权力被称为“国际货币权力”⑧COHEN B. Currency power: understanding monetary rivalry[M]. Princeton: Princeton University Press,2015:48.;斯特兰奇关于主权力结构(安全、生产、金融、知识)和次权力结构(运输、贸易、能源、福利)的划分,描述的是源自不同问题领域的权力及其之间的等级性⑨同⑤。。另一条更为缺乏共识的路径聚焦权力本身的内涵、表现形式或属性。例如,巴奈特和杜瓦尔的经典研究将国际权力分类为强制性权力、制度性权力、结构性权力、生产性权力⑩同⑥。,其中的结构性和强制性权力与斯特兰奇关于结构性和联系性权力的区分较为类似;另一些研究或从权力改变行为体处境的角度将其分类为实践性权力、规范性权力和制度性权力⑪张乾友.从权力改变处境的功能区分权力的不同类型[J].中国人民大学学报,2016(2):101-109.,或先把问题领域权力与总体实力区分开来,进而将问题领域权力划分为自然性权力、制度性权力、派生性权力⑫丁韶彬.国际政治中弱者的权力[J].外交评论,2007(3):87-96.,或从权力输出方式的角度将其区分为制度性权力、技术性权力、解释性权力⑬任琳.多维度权力与网络安全治理[J].世界经济与政治,2013(10):38-57.。虽然这些国际权力分类的视角各异,但都将制度性权力视为国际权力的重要内容。

制度性权力存在国内和国际两个维度,国内层面的制度性权力是指政府通过制度所形成、固化或表达的对内治理权与对外外交权。例如,美国财政部通过《国际紧急经济权力法》与《国家紧急状态法》所确立的在开展金融制裁中的主导权,是一种国内的制度性权力⑭徐以升,马鑫.金融制裁:美国新型全球不对称权力[M].北京:中国经济出版社,2015:37.,而当这种国内权力通过已有的国际制度对其他经济体进行金融制裁,并因此影响这些经济体的观念或行动时,便产生了国际层面的制度性权力。为更加清晰地区别于国内层面的制度性权力,本文使用“国际制度性权力”的表述。参考前述国际权力的定义,国际制度性权力被定义为:在规范、规则和组织的形成、存续、变迁过程中,行为体依据其实力和意愿,影响国际社会中其他行为体的认识和行为的能力。这一定义全面体现了国际制度与权力的三层逻辑关系,有利于厘清现有讨论中关于制度性权力的不同定义。这三层逻辑关系分别是作用于国际制度的权力、通过国际制度表达的权力、源自国际制度的权力。

作用于国际制度的权力是指不同的国际权力被用以创建和改变国际制度,如基于国家军事实力和经济实力的国际权力。一个典型的例子是第二次世界大战后美国凭借其政治经济实力主导建立了国际货币基金组织(International Monetary Fund,以下简称IMF)、世界银行、世界贸易组织(World Trade Organization,以下简称WTO)等国际制度。中国倡议成立的亚洲基础设施投资银行(以下简称亚投行)等行动在很大程度上也体现了这一层次的制度与权力的逻辑关系①李巍.中美金融外交中的国际制度竞争[J].世界经济与政治,2016(4):112-138.。在这种视角下,国际制度被视为权力的结果。

通过国际制度表达的权力是指国际制度被视为国家的工具或权力输出的方式。这一层面的国际制度性权力多形成于国际制度诞生之后,即上述定义中的国际制度的“存续”阶段,且具有强烈的现实主义理论倾向②MEARSHEIMER J J. The false promise of international institutions[J]. International security,1994(3):5-49.,一定程度上承认了国际制度的自主性。例如,前述IMF被普遍视为美国的权力工具,是美国“制度霸权”的重要内容③李莉莎.美国的制度霸权与国际经济机制——以国际货币基金组织为例[J].国际经贸探索,2008(1):44-48.。由此可见,国际制度是权力的工具。

源自国际制度的权力是指行为体在既有国际制度中的角色为其带来的影响力。这一层国际制度与权力的逻辑关系更多承认国际制度的自主性和独立性,有意或无意地存在新自由制度主义的理论倾向,在既有相关研究中具有较大影响力。这种视角下的国际制度是国际社会中的一个重要行为体,具有功能性的作用,而国家对于国际制度和其功能性作用的影响,便成为国际权力的重要来源。这解释了为什么新兴国家积极谋求在IMF等国际制度中的更多投票权和份额。巴奈特和杜瓦尔经典权力分类中的制度性权力便是从这一视角出发的④BARNETT M, DUVALL R. Power in international politics[J]. International organization,2005(1):39-75.。国际制度成为权力的来源。

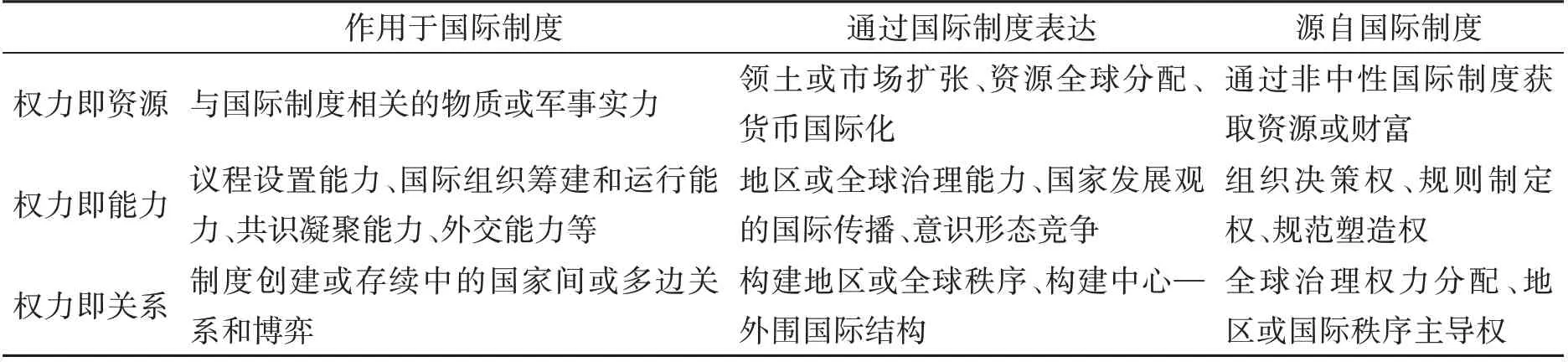

国际制度作为权力的结果、工具或来源的三种逻辑往往交织在一起,构成了国际制度性权力的全部内涵。从权力的三种内涵和制度性权力的三种逻辑两个维度出发,国际制度性权力的表现形式得到更加清晰的梳理(见表1)。

表1 国际制度性权力的表现形式分类

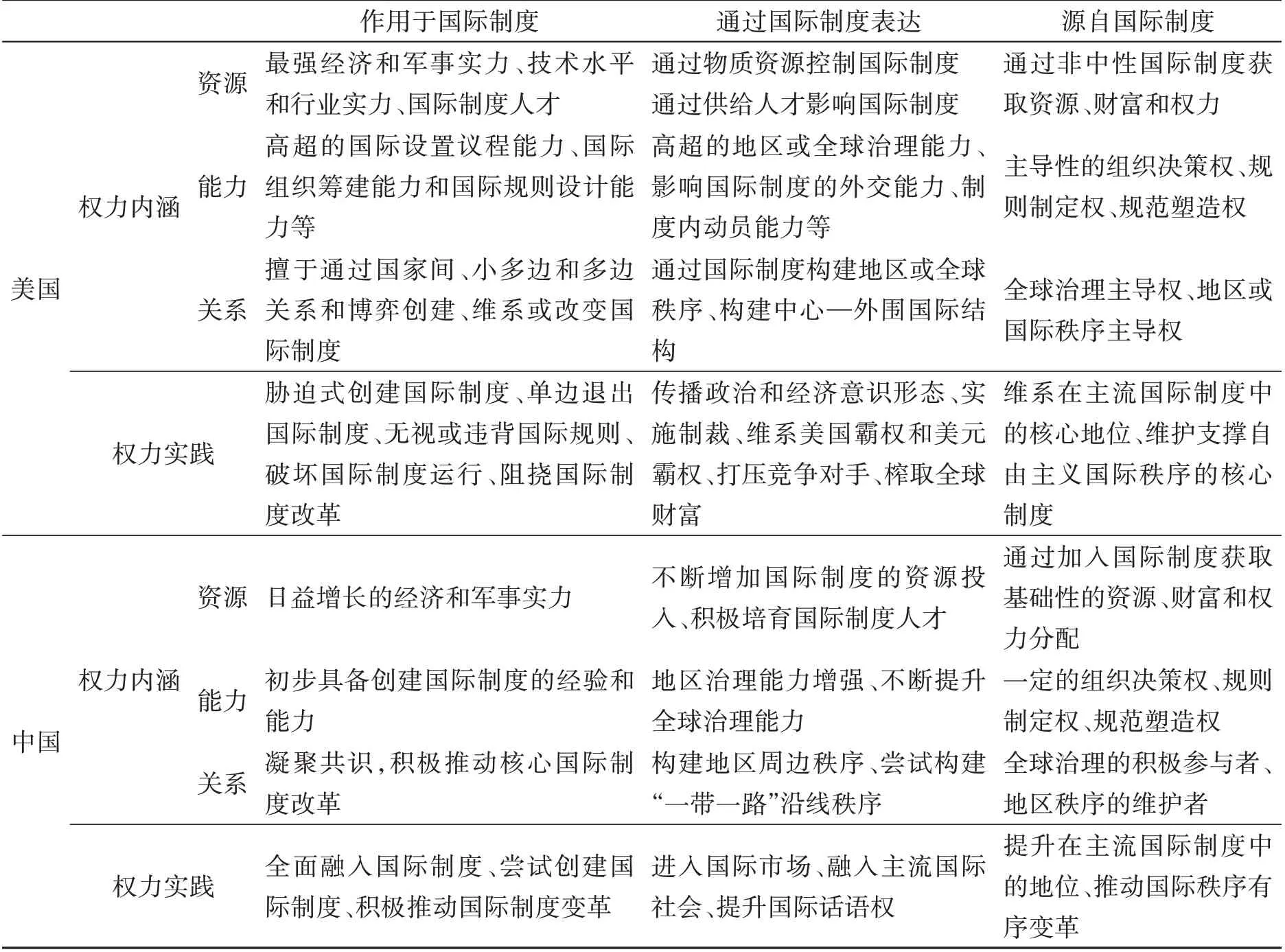

这一框架为梳理中美国际制度性权力竞争提供了分析工具。就权力内涵下的资源而言,虽然关于美国霸权是否衰落的讨论从20世纪70年代以来就已出现,在新时期变得愈发激烈,但美国依然拥有最强的作用于国际制度的经济、军事和科技等实力,在国际制度相关的物质资源、人才供给、制度设计等方面拥有较大优势。基于这些优势,美国在国际议程设置、国际组织筹建和国际规则设计等方面占据着主导地位,在核心国际组织和国际规则中拥有主导性的组织决策权、规则制定权和规范塑造权等。这些权力常被用于影响其他行为体,维护美国霸权。相较之下,中国的国际制度资源不断增加,这些资源包括政治经济实力、国际制度人才、国际组织筹建经验等。由此,中国在核心国际组织和国际规则中的影响力也在提升。表2更加系统地梳理和对比了中美双方的国际制度性权力,其中包含中美为提升国际制度性权力的实践和策略。中国为更有效地提升国际制度性权力,需要建立更加行之有效的国际制度策略体系,而对于这一策略体系的探索正是本文的核心。

表2 中美国际制度性权力对比与竞争

二、国家/制度的三层复合关系:国际制度策略体系框架

国际制度性权力的讨论为国际制度策略分析提供了必要的概念基础,而中美国际制度性权力竞争的加剧正是中国为何需要加快构建国际制度策略体系的重要现实经验背景。国际制度策略可理解为国家为维护和提升其国际制度性权力而采取的方式和方法。国际制度性权力在实践中体现为该国(权力实施国)与其他国家(权力目标国)通过国际制度而建立的间接性关系,以及该国与国际制度的直接性关系。同时,由于国际制度的非中性和其权力结构的非对称性,不同国际制度往往主要体现特定国家或国家集团的偏好,国家间国际制度性权力的竞争还间接通过国际制度间的关系体现出来。因此,从国家与国际制度间、国家间以及国际制度间三个层面出发,国际制度策略可被归纳为三个具体方面:国家与制度间权力关系,国家间通过国际制度所建立的权力关系和国际制度间的权力关系。这三个层面囊括了国家和国际制度的三种关系组合,为国际制度策略的分析提供了相互联系且又可自成体系的三种视角。

国家如何处理与国际制度的关系是国际制度策略的第一个层面,也是最为直接的层面。这一视角下的国际制度策略可总结为:创建、进入和破坏。创建是指国家主导建立新的国际制度。在多数情况下,主导建立国际制度的国家拥有更多涉及这一国际制度的制度性权力,如组织决策权和规则制定权等。进入是指国家主动融入或被动纳入既有的国际制度,具体可分为参与式和改革式。参与式进入是一种相对初级的形式,是指未参与国际制度创建的国家学习和接受这些国际制度。改革式进入是参与式进入的一个更高级的阶段,是指国家不仅参与国际制度,还积极谋求国际制度的改革,以推动其发展和完善,或以此为名为本国谋求更多制度性权力。破坏是使特定制度无法正常运转,从而影响与该制度相关的行为体。破坏包含了三种具体形式:退出式、阻碍式和抵制式。退出式破坏是指国家通过自动退出国际制度使其功能和作用受到负面影响,既有议程实施受阻,共识逐渐瓦解,国际制度的合法性降低。阻碍式破坏中权力实施国不会主动退出国际制度,而是运用其在特定国际制度中的组织决策权和规则制定权等阻碍国际制度功能的正常运行或改革的推进。抵制式破坏是指权力实施国对其他国家或国家集团主导建立的国际制度进行抵制,试图破坏这些制度的创建或发展。

国家如何借助国际制度建立国家间的权力关系是国际制度策略的第二个层面。当国家运用不同策略与国际制度建立联系后,国际制度便可能成为国家间建立权力关系的工具或手段。一项研究将其概括为国家实现对外政策目标的制度方略(institutional statecraft),并将这一方略下的具体策略通过冲突性和自利性两个相互关联的维度区分为五类:利他、合作、诱陷、强迫和排他。利他是指通过国际制度使他国获利,从而提升自己的国际制度性权力,这种策略的基本逻辑是先让利、后获利,力求双赢。合作是指在平等自愿的基础上共同创建、维系或改变国际制度,从而实现国际制度性权力的提升。相较于利他和合作这两种更加积极的策略,另外几种策略则更为侧重权力竞争。诱陷是指通过国际制度使目标国陷入相对不利的地位,从而提升自我的国际制度性权力。强迫是指通过操纵国际制度迫使目标国改变政策或行为,从而提升实施国的国际制度性权力。排他则指通过强制或非强制的方式将目标国排除国际制度,从而朝着自我有利的方向改变国际制度性权力的结构。无论策略的冲突性程度高低,这些手段的终极目标都是提升自我的国际制度性权力,这也是国际制度策略最为重要的目标。

国际制度间的关系折射出了国家的国际制度策略,是国际制度策略的第三个层面。本文将国家视为国际制度性权力的最重要主体,权力的实施方和目标方往往都是主权国家或经济体,而国际制度间竞争的直接主体是不同的国际制度。但是,出于以下两方面原因,对国际制度间关系进行单独分析具有必要性。一方面,国家间、国家与国际制度间、国际制度间的三组关系穷尽了国家与/或国际制度间的可能关系,具有逻辑上的完整性;另一方面,国际制度间的关系在很大程度上是国家与国际制度关系(第一层)和国家间制度关系(第二层)的结果和表现,仅当国际制度具有较高自主性时,国际制度间的关系才会更加独立于主权国家,如前文的创建和抵制式破坏两种策略在很大程度上表现为新旧制度间的竞争或对抗。在国际体系的制度化程度不断提升的大背景下,国际制度间的竞争愈发成为国家间权力竞争的方式和手段。因此,本文将国际制度间的不同关系也视为主权国家的国际制度策略。根据合作性程度,国际制度间的关系可分为三种:互动、竞合与对抗。

互动是国际制度间合作性程度较高的一种关系,指的是具有相似或不同宗旨和功能的国际制度,通过建立不同形式的联系,对彼此的有效性产生影响,甚至进行部分或整体式的融合,最终形成一个在特定问题领域内的松散整体①YOUNG O R. The institutional dimensions of environmental change: fit, interplay, and scale[M]. Cambridge: MIT Press,2002:23.②YOUNG O R. Governance in world affairs[M]. New York: Cornell University Press,1999:165-172.。与互动不同,竞合是指一种竞争与合作并存的状态,是指在宗旨、问题领域和功能等方面存在较大重叠的国际制度,一方面为提升制度的有效性和实现共同的目标而进行直接或间接的合作,另一方面试图获得比同类制度更多的合法性和更大的影响力。当国际制度的利益诉求发生冲突时,制度间的关系将由互动和竞合恶化成对抗。对抗是指国际制度为捍卫各自的利益和权力而相互排斥,甚至互相攻击。这种制度间关系的冲突性最高,在国际政治实践中并不常见,其往往发生在国际政治经济格局动荡期。在对抗的关系中,制度间几乎没有互动,竞争是制度间关系的常态。处于竞争中的国际制度并没有共识性的利益诉求,而是存在利益诉求的冲突。这些国际制度往往不能或者其并不期望与彼此长期共存。

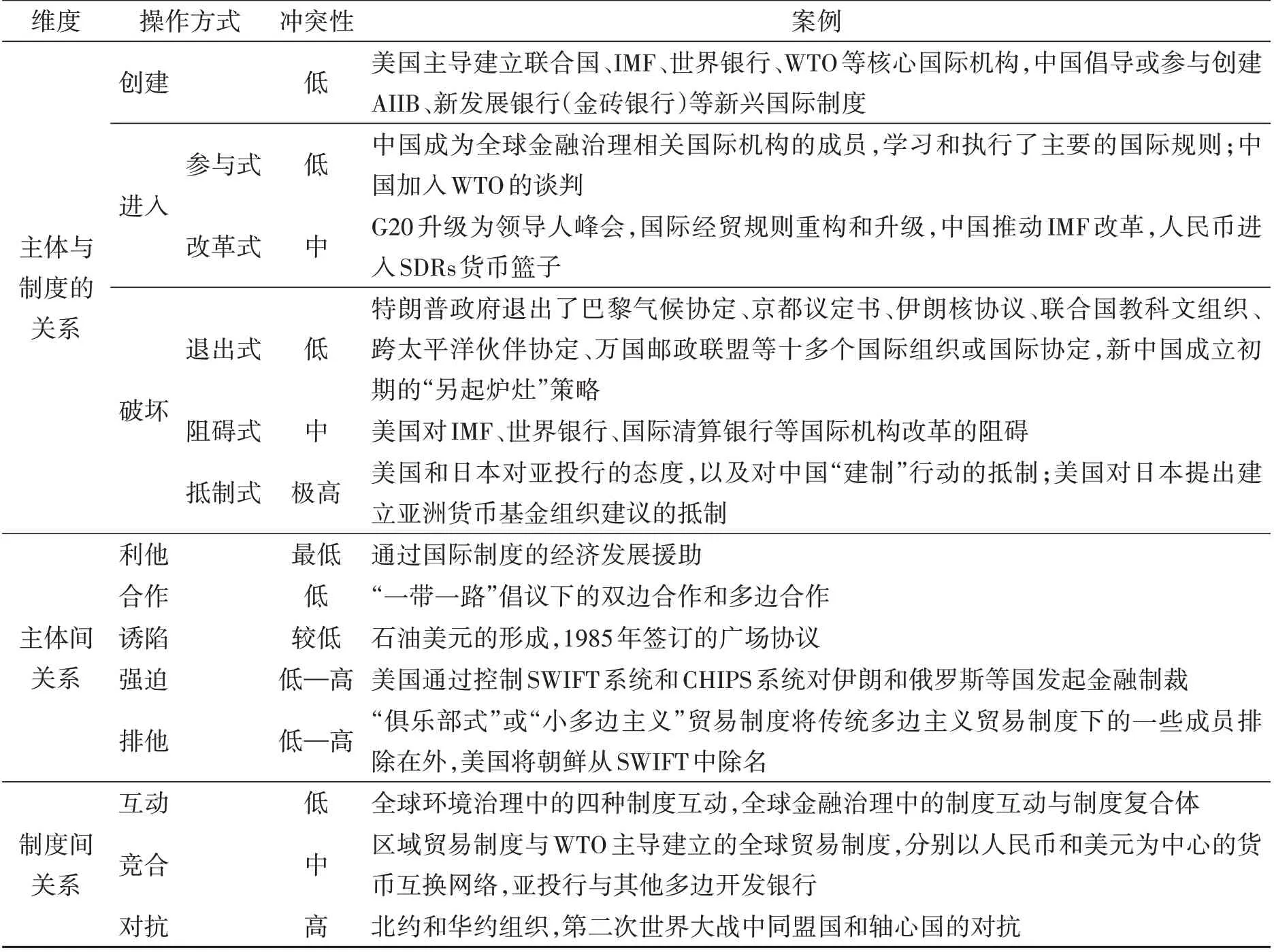

综上所述,表3对国际制度策略的三个层面进行了总结,并附之以具体的案例。

表3 国际制度策略的三个层面与案例

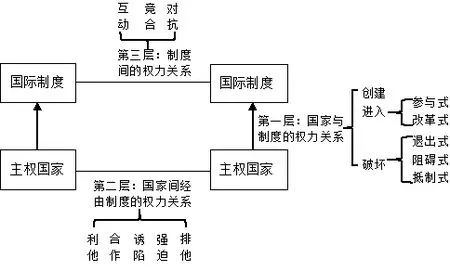

上述三个层面共同构成了一个分析主权国家国际制度策略的框架。这三个层面的最核心区别是处于权力关系双方的行为主体不同,以及构建权力关系的主要策略不同。但是,它们也并不是相互排斥的,而是从不同的角度对国际制度策略的分类和总结,彼此密切关联,每一个层面又都可自成体系,并为国家国际制度性权力的培育和竞争提供不同的分析视角。总结而言,如图1所示,国际制度策略体现在国家与/或国际制度间关系的三个层面,国家对国际制度的直接策略是第一层面,也是国际制度策略的最核心内容;国家与国家间通过国际制度建立权力关系的策略是第二层,是在第一层面国际制度策略的基础上,国际制度策略的延伸;国际制度间关系的策略是第三层,也是国际制度策略中最间接的一层,这种策略往往是前两层策略的结果,即国家针对国际制度的策略,以及运用国际制度建立国家间关系的策略,决定了或在很大程度上影响了相关国际制度间的关系。

图1 国际制度策略的多层分析框架

三、构建中国国际制度策略体系的思考

上述框架提供了审视和思考中国国际制度策略的分析工具。在上述三层国际制度策略中,国家间关系的视角(第二层视角)更具强权政治的色彩,强调了国家间的权力不均衡和博弈。在这种视角下,国际制度的独立性和功能性相对被弱化。相较之下,制度间关系的视角(第三层视角)更加凸显国际制度的主体性和作用,国家成为塑造国际制度间关系的隐性力量,不易于被直接观察和分析。因此,国家与制度间的关系(第一层视角)是一种讨论中国国际制度策略的更为直接的视角,这种视角不过度强调国家间的权力不均衡和博弈,因此不会激发或升级国家间权力竞争,同时又强调中国的主体性和国际制度的功能性,有助于中国提升国际制度性权力和国际地位。故此,下文首先着重从第一层视角分析中国的国际制度策略,然后从第二层和第三层视角出发,简要分析中国发展的制度方略和制度性权力观。

(一)“改革—创建—退出”三位一体策略

新中国成立初期“另起炉灶”和“打扫干净屋子再请客”的外交战略,实质上是对当时的国际制度采用了退出式破坏的策略,其中包括退出联合国、IMF、世界银行等国际机构和否认国民政府签订的国际条约等。其核心目标并不是真正意义上破坏西方国家主导建立的国际制度,更多的是为了表达政治立场和态度。在中美关系破冰之前,中国和西方主导的国际制度处于一种双向抵制的态势。一方面,在政治意识形态对抗的背景下,中国国内的政治氛围和态度总体上抵制任何西方国家主导建立的国际制度,其中便包括美国主导的国际货币制度、关税与贸易总协定以及安全体系等;另一方面,中国也尝试恢复在联合国、IMF、世界银行等国际机构中的合法席位,但遭受了以美国为主的西方国家的阻挠①凌胜利.从“参与者”到“建设者”——中国参与国际政治安全体系的进程分析[J].和平与发展,2016(4):7-17.。在中国恢复联合国合法席位、中美建交和中国重回IMF和世界银行后,中国的国际制度策略发生了从退出式破坏到参与式进入的转变,如加入世界经济论坛(1979年)、世界能源理事会(1983年)和国际刑事警察组织(1984年)②李晓燕.中国国际组织外交的历史发展与自主创新[J].东北亚论坛,2020(2):58-70.。尤其在1993年改革开放提速之后,中国参与式进入国际制度的步伐明显加快,标志性事件是2001年中国加入WTO,正式接受主流的国际贸易制度。自此,中国全面参与了政治、经济等领域的国际制度③张发林.全球金融治理与中国[M].北京:中国人民大学出版社,2020:165-177.④同①。⑤李巍.历史进程中的国际经济制度与中国的角色[J].当代世界,2019(10):10-16.。根据国际协会联盟(Union of International Associations,以下简称UIA)发布的《国际组织年鉴2019—2020》,中国已加入了5312个不同类型的广义国际组织,其中传统意义上的国际组织(即第I类)达到了3155个,多边协定或政府间协议达到了237个①Union of International Associations. Yearbook of international organizations 2019—2020[R/OL].(2019-06-20)[2022-06-19].https://uia.org/yearbook.。

随着国内外政治经济形势的持续变化,中国参与式进入的国际制度策略悄然向改革式进入和创建策略转变。改革式进入期望通过改革使国际制度更加合理地反映世界政治经济格局的变化,提升制度有效性和合法性,同时增加中国的国际制度性权力。参与和改革两个层面的进入策略往往具有时间上的先后关系。在经历了较长时间的学习和接受后,推动既有国际制度改革逐渐成为中国面对主要国际制度的态度和策略,如对IMF投票权和份额改革的诉求,提出WTO改革的立场和主张②全毅.各国 WTO 改革方案比较与中国因应策略[J].亚太经济,2019(6):110-117.,对以美元为核心的国际货币体制的批评和改革贡献③张发林.全球货币治理的中国效应[J].世界经济与政治,2019(8):96-126.,推动国际知识产权规则变革④赵龙跃.制度性权力:国际规则重构与中国策略[M].北京:人民出版社,2016:195-196.等。“中国方案”话语的提出便反映了中国提出自我主张和贡献智慧的态度和策略转变,“中国方案”的重要内容之一便是对国际制度改革的方案。国际制度的变革是缓慢的,既有权力结构很难在短期内得到较大幅度的调整,创建便因此成为中国表达对现有国际制度不满和提升国际制度有效性的另一策略。

创建是(较参与式和改革式进入)更为高级的国际制度策略,对国家认知凝聚、规范塑造、规则制定、议程设置等方面的能力要求更高。中国国际制度策略从进入到创建的转变,一方面是中国政治经济实力持续提升的必然结果,另一方面也是中国宏观外交战略从“韬光养晦”到“有所作为”的具体体现。创建策略更好地反映了中国对国际制度的偏好和诉求,愈发成为新兴国家表达诉求和凝聚共识的手段。自1997年中国主导建立全球性政府间的国际竹藤组织后,近年来中国主导或参与建立了亚投行、新发展银行(金砖银行)、清迈协议、上海合作组织等新兴国际制度。

中国国际制度策略的演进是国际格局变迁和中国政治经济发展双重作用的结果。在当前百年未有之大变局和中国特色社会主义新时代的国际和国内背景下,中国国际制度性权力的培育需要更加立体和多元的策略,单一的进入或创建策略都无法满足中国应对复杂国际局势的需求,综合运用不同策略方是可取之道。具体而言,中国国际制度性权力的培育可采用“改革—创建—退出”三位一体的策略。

首先,推动现有国际制度的改革(即改革式进入)在较长时期内仍将是中国国际制度策略的核心。通过改革,国际制度将更加客观地反映国际政治经济现实的变化,中国在现有国际制度内的组织决策权和规则制定权等国际制度性权力将得到相应的提升。如上所述,在经历了40余年的改革开放后,中国已与国际体系建立了密切的联系,这是参与式进入策略的结果。参与式进入是一个从局外人到局中人的过程,表现为中国与国际制度间联系的从无到有。改革式进入则是尝试从边缘向中心靠近的过程,表现为中国与国际制度间联系的深化。从参与式到改革式进入的战略转变至少可追溯至1997年亚洲金融危机后中国对IMF等国际金融机构改革的呼吁。这一转变在2008年国际金融危机后更加显著,其根本原因是中国和国际政治经济形势变化速度与国际制度调整步伐的不一致。

但是,运用改革式进入的策略需要注意以下几点。第一,改革是以国际政治经济实力的变迁为基础的,追求实力增长是基本或根本目标,国际制度的调整往往是结果或手段,切勿本末倒置。实力是国际权力的基础和保障。中国对国际制度性权力的追求须以继续保障中国政治经济的持续发展为最终目标,国际制度变革本身并不是最终目的。第二,改革的对象不只是如IMF等国际机构,国际规范的调整也是重要内容,而且往往国际规范调整的难度更大,产生的影响也更大。国际规范和规范塑造权力对国家提升其国际制度性权力具有重要作用,如浮动汇率与固定汇率的规范之争,自由市场与政府干预的规范博弈,“保护的责任”与主权独立的规范冲突等。近年来中国提出的“人类命运共同体”和“新型国际关系”便可视为改变或塑造国际规范的尝试。第三,改革是改变不合理和不公平的国际制度,但仍需维护当前主要国际制度的多边性和合法性,遏制逆全球化和大国沙文主义的崛起。在维护全球化和多边主义的前提下推动既有制度的改革,对国际体系的稳定至关重要。

其次,创建将愈发在中国国际制度策略中占据重要位置,但创建策略的运用还需谨慎,在短期内不应成为中国国际制度策略的核心。亚投行的建立是目前中国创建策略最成功的案例,提升了中国在基础设施投资方面的国际制度性话语权。但是,亚投行的成功并不意味着中国具备了大规模创建国际制度的时机和能力。制度创建易发生在两种情形下:制度空缺和制度危机。制度空缺为制度创建带来了较高的需求和合法性,如第二次世界大战结束后国际货币体系的重建,20世纪80年代以前银行业国际监管制度的缺位等。在当前国际体系高度制度化的背景下,制度空缺的现象越发少见,制度重叠或制度冗余反而更加显著。这意味着制度创建易于诱发制度间或主导国家间的竞争。在国际秩序动荡的背景下,制度间和国家间竞争的加剧,将进一步恶化国际环境。如前文关于抵制和制度间竞合等策略的分析所示,亚投行的建立激发了主要国家间在基础设施投资领域的竞争,尤其在美日与中国之间。此外,既有制度的危机或失灵也会为创建新国际制度带来需求和合法性,亚投行的成立正是基于既有国际或区域金融机构在基础设施投资上的不足。当制度出现危机时,推动其改革往往是第一选择,只有在改革无果时,创建才会成为一种选择。

即使时机出现,制度创建仍需要强大的国家政治经济实力做保障,需要精心的设计和运筹,需要多方面的能力和技巧。40余年的改革开放已为中国积累了较强的经济实力和政治影响力,但是中国仍然是一个发展中国家,在总体经济实力攀升的同时,中国还面临如发展不平衡、经济结构不合理、人均经济水平较低等一些问题。除了增加制度性权力,制度创建或即便只是深度融入既有国际制度,仍会为主导国带来负担和责任。这些负担和责任是国家发展的表现,但与政治经济实力不相符合的负担和责任将成为发展的累赘。仅以参与国际组织的支出为例,中国2019年关于国际组织会费和股本金等预算高达250.75亿元①中华人民共和国财政部.关于2019年中央本级支出预算的说明[EB/OL].(2019-03-29) [2022-06-19]. http://yss.mof.gov.cn/2019zyczys/201903/t20190329_3209191.htm.。有限度地增加创建或深度融入国际制度的投入,提升中国的国际制度性权力,可助力中国的持续发展,而不合理的投入则可能拖累中国发展。这正是关于中国承担“国际责任”和构建“负责任大国”身份诸多研究的要义所在②卢静.国际责任与中国外交[J].国际问题研究,2019(5):20-36.③赵洋.纵向建构与中国负责任大国身份的形成[J].世界经济与政治,2016(7):108-130.。

除了政治经济实力,外交技巧和策略更是成功创建国际制度的必备因素。尤其对于没有绝对政治经济实力优势的国家而言,外交技巧和策略变得尤为重要。如前提及,相关研究探讨了非霸权国或小国在创建国际制度时的策略。例如,一项研究认为,崛起国成功创建国际制度并获得初始生存的关键因素是自我约束机制和国际制度的合作预期④刘玮.崛起国创建国际制度的策略[J].世界经济与政治,2017(9):84-106.;另一项研究认为,非西方主导国塑造国际规范应该充分利用安全化操作增加规范合法性,充分利用规范演进(而非规范创建)的逻辑、充分利用规范间的互动关系,充分利用非西方的数量和合作优势⑤潘亚玲.国际规范生成:理论反思与模型建构[J].欧洲研究,2019(5):45-67.;小行为体也可通过规范制度、网络权力和过程实践创建并主导国际制度⑥魏玲.小行为体与国际制度——亚信会议、东盟地区论坛与亚洲安全[J].世界经济与政治,2014(5):85-100.。中国在创建国际制度中还需继续提升其认知凝聚、规范塑造、规则制定、议程设置等能力和技巧。在亚投行筹建过程中,这些能力和技巧的运用确实提供了成功的经验。

最后,退出也应是中国国际制度策略中的一部分,不应被忽略或避而不谈。进入、创建和破坏构成国家与国际制度间关系的完整内容,中国国际制度策略同样应全面包含这三个方面的内容。创建策略实质上塑造了新的国际制度性权力来源,对国家实力和能力的要求较高,近年来已成为中国国际制度策略的重要内容。进入包含参与式和改革式两种,改革式进入策略已发展为当前中国国际制度策略的核心。破坏包含退出式、阻碍式和抵制式三种,其中,至少“退出”策略应被纳入中国的国际制度策略之中,其原因有三。第一,退出可被用作一种策略,具有功能性作用,用于规避过度或不合理负担。不同问题领域中诸多国际制度的功能性和有效性不同,这正是中国积极推动相关国际制度改革的重要原因①王明国.国际制度的有效性:研究现状、路径方法与理论批评[J].欧洲研究,2011(2):30-45.。当特定国际制度的有效性极低时,其在政治和经济层面都会变成国家的一种负担,由此退出便是有效减轻这类负担的手段。阻碍式和抵制式破坏都易于诱发冲突和对抗,退出式破坏冲突性更低,尤其是对于功能性和有效性受到极大质疑的国际制度。一些研究认为,特朗普政府的“制度收缩”或制度退出很大程度上体现了这一逻辑②温尧.退出的政治:美国制度收缩的逻辑[J].当代亚太,2019(1):4-37.。根据UIA发布的数据,在中国参与诸多国际组织中,有872个传统或非传统的国际组织处于不活跃或濒临解散的状态,这实质上变成了一种负担③Union of International Associations. Yearbook of international organizations 2019-2020[R/OL].(2019-06-20)[2022-06-19]. https://uia.org/yearbook.。第二,退出可被用作一种威慑,具有工具性作用,用以表达诉求。大国退出国际制度会对国际制度的运行产生重要影响,正因为这种影响的存在,退出便成为一种权力工具,既可用以表达不满,也可用于倒逼相应国际制度的改革。但是,退出威慑的有效性受限于发起国的实力和可信度,只有当行为主体在特定国际制度中具有较大影响力时,退出威慑才可能产生作用。因此,中小国家采用退出策略通常无法产生较大作用,而中国政治经济实力的攀升为其采用退出威慑策略创造了必要条件。同时,只有当行为主体的威慑具有可信度时,威慑才能发挥效用④SCHELLING T C. The strategy of conflict[M]. Cambridge, London: Harvard University Press,1980:10-12.。换言之,这种威慑在特定条件下需要能够切实转变为政策和实践。第三,退出作为一种常设机制,增加了中国国际制度策略的完整性,具有战略性作用。在较长时间里,主流的政策和研究都聚焦如何进入国际制度和推动其改革,这是中国改革开放持续推进和深度融入国际体系的结果和必然。随着中国成为国际体系中的大国,制定或实施退出策略的条件更加成熟,需求愈发强烈。改革策略是争夺既有的权力,创建策略是塑造新的权力,而退出既是国际制度性权力的一种来源,也是对既有国际制度性权力进行结构性调整的一种手段。美国“退出外交”的负面影响不应是中国国际制度策略忽略“退出”的理由。相反,它给中国带来一个重要的启示:退出策略应是大国国际制度策略体系中的重要内容,不可被滥用,亦不可缺失。

(二)中国发展的制度方略

中国处理与国际制度关系的策略及其效果决定了中国在这些国际制度中的影响力大小,从而也决定了中国的国际制度性权力大小,而这些影响力和权力可被用于实现更多的国内和对外政策目标。一个基本的共识是,国家经济实力不会自然和自动地转化为国际权力,国际权力的生成需要国家方略(statecraft)的推动。方略包含和平和暴力两大类,和平的方略又可区分为问题领域内(如金融、贸易、军事等)和跨问题领域(如制度和观念等)。其中,制度方略便是推动中国持续发展和促进中国国际权力生成的重要方略。然而,在中国国际关系实践中,作为中国国际制度策略体系中的第二个层面,制度方略的有效使用还有待进一步提升。

总体而言,中国使用制度方略的决策意识需要进一步提升。如上文对中国与国际制度的关系演进梳理所示,在新中国成立以来的很长时期里,中国都是主流国际制度的被动学习者和接受者,一方面希望通过进入国际制度获得收益,提升国际地位,但另一方面也十分注重保持国家政策的自主性和独立性。借用科恩对权力的划分,在权力的两个维度下(自主性和影响力),中国的国际制度策略最初更多是为了增强自主性,既包括经济实力提升所带来的自主性,也包括政策层面不受外界因素干预的自主性①COHEN B J. Currency power: understanding monetary rivalry[M]. Princeton: Princeton University Press,2015:30.。然而,随着政治经济实力的不断攀升,通过制度方略提升影响力变得可行和必要。在诸多实现对外政策目标的方略中,制度方略相对更加易于获得国际合法性,这一点是由国际制度的特性和功能性作用所决定的。因此,中国不仅要将国际制度视为中国融入国际体系的通道,以及分享具体国际制度在特定问题领域中的功能性作用所带来收益的途径,更应主动将其视为政策工具,实现中国的对外政策目标。

在既有制度方略中,中国更偏好积极策略,尤其是利他和合作。利他虽然并不是一种长期和常见的制度方略,但在中国追求国际地位和培育道义领导力的道路上,却将是一种重要的制度方略,尤其是在援助、减贫、疾病防控等规范性属性很强的领域中,构建双边或多边制度的各方实力差距往往较大,通过建立利他性的国际制度更有利于相关问题的治理和中国道义性国际制度性权力的提升。合作策略是中国最常使用的制度方略,即通过平等协商构建制度性的国家间关系。这种策略在新中国成立后的较长时期里表现为中国谋求自我在主流国际制度中的平等合作地位,也即上文提及的自主性策略,而后逐渐发展成中国主动构建国家间国际制度关系的基本原则,“人类命运共同体”、“新型国际关系”、“一带一路”倡议都是在合作基础上构建双边和多边关系的中国理念,其中制度性关系是双边和多边关系中的重要一类。

但与此同时,偏消极性的制度方略也应得到关注,且在不同情况下酌情使用。这一点与上述中国适当采取国际制度退出策略的逻辑是一样的,诸如诱陷、强迫和排他等消极性制度方略并非在中国的制度方略体系中毫无作用或作用完全是负面的。在激烈的国家间竞争中,尤其是面对强国或霸权国的打压时,这些制度方略是有效的反制政策工具,可用于表达自我立场和捍卫自我利益。无论是在传统国际制度的变迁中(如联合国、WTO和IMF等改革),还是在新国际制度的构建中(如亚投行),主要国家间的竞争甚至对抗从未停止,而竞争和对抗的策略也是消极与积极并存。例如,中国恢复在联合国等国际机构中的合法席位绝不只是中国利他和合作策略的结果;亚投行的成立也不单纯是利他和合作策略的结果,而是处于不同角色的国家采用不同策略博弈的结果,这些策略被概括为“制度制衡”②贺凯,冯惠云,魏冰.领导权转移与全球治理:角色定位、制度制衡与亚投行[J].国际政治科学,2019(3):31-59.;中国推动“一带一路”倡议一直以平等合作为基本原则,且并不直接追求其制度化发展,却被认为激发了中美间的制度竞争,而在中美制度竞争中,中美双方采用的制度方略包含了积极和消极策略③赵洋.中美制度竞争分析——以“一带一路”为例[J].当代亚太,2016(2):28-57.。由此也可见,消极策略对于制度方略体系的完整性和有效性具有战略性的意义。

(三)中国的“制度性权力观”与国际秩序的未来

国际秩序的核心支柱是国际制度,不同问题领域内的国际制度和跨领域的一般性国际制度共同塑造了特定的国际秩序,如第二次世界大战后美国在安全、金融、贸易等领域所构建的国际制度,塑造了战后美国领导的自由主义国际秩序。大国间的竞争在本质上是实力和能力的竞争,实力强调客观的物质层面,能力侧重主观能动性层面。但是,在经济全球化和国际体系日益制度化的背景下,竞争的方式却发生较大变化,国际制度竞争成为大国权力角逐的重要方式,无论是暴力的战争,还是非暴力的“冷战”,竞争的结果都将以国际制度的形式确立下来,这一点在第二次世界大战结束后的国际秩序重建中就已清晰显现。由此可知,国际秩序的变迁将表现为主流国际制度的变革,国际制度变革的方式将极大影响国际制度演进的方式。

国际制度和国际秩序将以何种方式演进,取决于主要大国的制度性权力观。国家处理与国际制度关系的策略和国家通过国际制度建立国家间关系的策略,都会最终表现为不同国际制度间的互动和博弈,综合形成一国的“制度性权力观”,即对国际制度性权力的来源、获取权力的目的和运用权力的方式等方面内容的系统看法。如果主要大国通过作用于国际制度的权力,强行改变国际制度,国际秩序的变迁将显现出暴力革命的方式,呈现库恩式“范式变迁”,而如果大国通过制度方略或利用源自国际制度的权力,试图重塑国际制度,国际秩序的变迁会在既有制度内发生,可能同样显现大国间的竞争性,但这种竞争未必是冲突性和暴力性的。因此,大国的国际制度策略和由此呈现出的国际制度竞争,不仅事关各自的实力和地位,更关乎国际体系的稳定和国际秩序的演进方式。

中国在前述两个层次上的国际制度策略将决定中国在国际制度博弈中的角色,也由此塑造了中国的制度性权力观和中国在未来国际秩序中的作用。中国奉行的“人类命运共同体”“不称霸”“不结盟”“新型国际关系”的理念及战略体现出和平导向和合作导向的国际权力观。这种权力观也很好地在中国的国际制度策略中体现出来,如积极参与主流国际制度中,接受主要国际规则,在国际组织中主张大小国家的一律平等,多以利他和合作的国际制度策略构建双边和多边的国家间关系等。但是,正如上文所述,这种权力观并不意味着中国应该完全放弃冲突性和强制性策略,而应建立更加完整的国际制度策略体系。

四、结 语

大国间的国际制度性权力竞争是国际秩序调整期的一个重要特征,竞争成败是大国实力较量的结果,亦是国家运用实力发挥国际影响力的结果,客观的物质实力和主观的能力在国际制度性权力竞争中都起到了重要作用。国际制度策略体系正是国际制度性权力获得能力的很好体现,是中国通过国际制度谋求持续发展,运用国际制度建立有益和有利的国际关系,通过国际制度推动国际秩序和平演进的重要保障。中国的国际制度实践已然有意或无意地体现出具有特色的权力观和策略,但中国国际制度策略体系的构建仍需要理论支撑和政策实践,需要更加全面地囊括国际制度策略三个层面的不同内容。具体策略有消极或积极、强制或非强制之分,但策略本身应是中性的,只有使用策略的目的才是规范性的。让利和合作的积极策略也可能因为不正义的目的而受到指责,如强权国家联合开展霸权式的经济打压和制裁,而诱陷、强迫和排他等消极策略也可用于维护国际道义的正义目的,如对违反国际经贸规则、国际人权规范等的行为体进行惩罚。中国国际制度策略体系的构建不仅是经济实力向中国国际权力转化的必要条件,也是推动国际秩序和平演进的重要因素。