世族意识与国家政治视角下的北魏元悛、元愔兄弟墓志研究

2022-01-21王萌

王 萌

(内蒙古大学 历史与旅游文化学院,内蒙古 呼和浩特 010070)

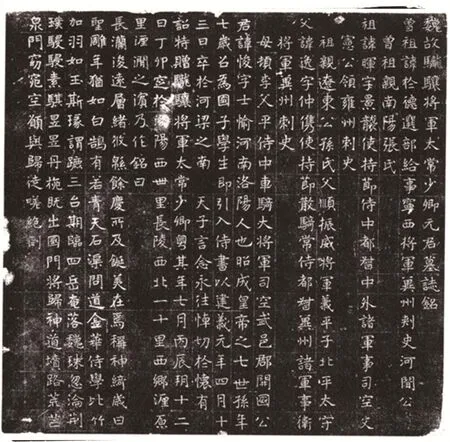

《元悛墓志》(图1),1926年出土于洛阳孟津县西陈凹村,志石曾归于右任,现藏西安碑林博物馆;志石边长57cm,全文20行,满行24字,正书。[1](P91)《洛阳出土北魏墓志选编》、[2](P128-129)《汉魏南北朝墓志汇编》、[3](P231-232)《汉魏六朝碑刻校注》、[4](P183)《全北魏东魏西魏文补遗》、[5](P272-273)《洛阳出土少数民族墓志汇编》、[1](P90-91)《南北朝墓志集成》[6](P353)收录该墓志志文,《汉魏南北朝墓志集释》、[7](图版五八)《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》、[8](P93)《鸳鸯七志斋藏石》、[9](P103)《西安碑林全集》、[10](P659)《洛阳出土北魏墓志选编》、[2](P367)《汉魏六朝碑刻校注》[4](P182)收录该墓志拓片。

图1 北魏《元悛墓志》[9](P103)

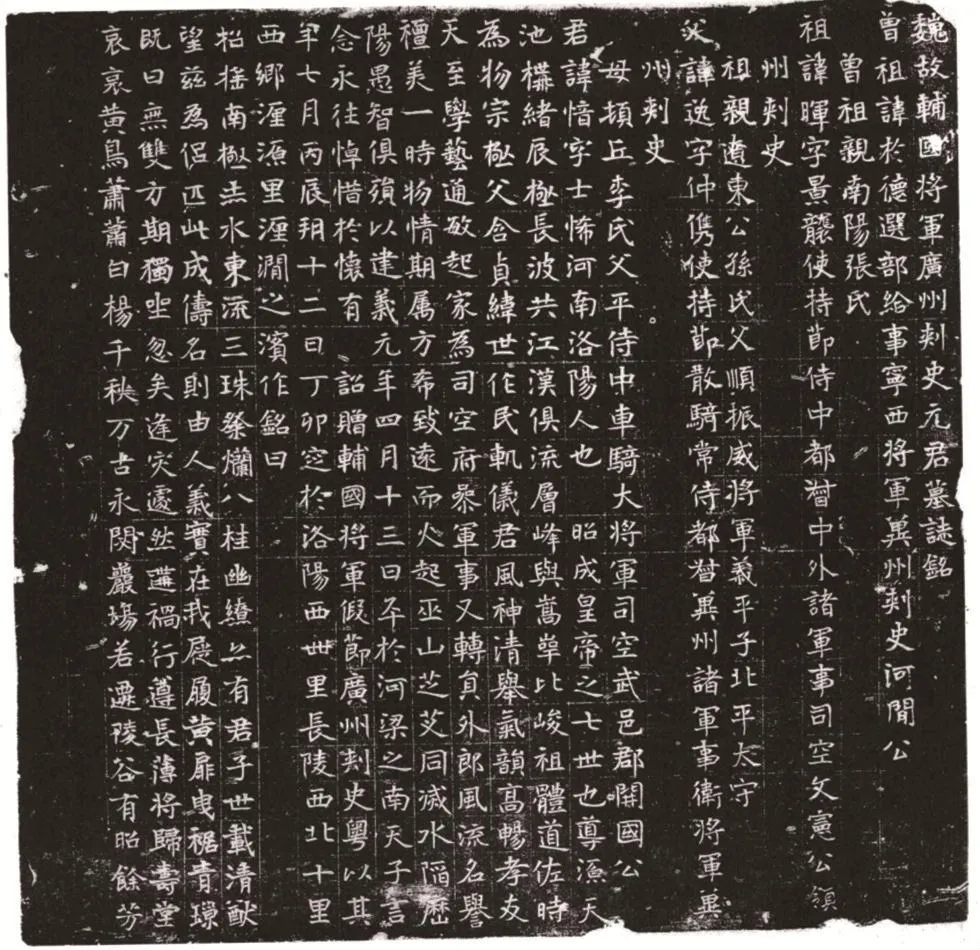

《元愔墓志》(图2),出土于河南洛阳,志石曾归于右任,现藏西安碑林博物馆;志石高60、宽58cm,全文22行,满行24字,正书。[1](P91)《汉魏六朝碑刻校注》认为《元愔墓志》具体出土时间与地点不详,但郭玉堂先生在《洛阳出土石刻地记》中认为《元愔墓志》“民国十五年(1926年),洛阳城西北陈凹村出土。与元悛墓志同日葬,又先后出土”。[11](P36)《洛阳出土北魏墓志选编》、[2](P128)《汉魏南北朝墓志汇编》、[3](P232)《汉魏六朝碑刻校注》、[4](P185)《全北魏东魏西魏文补遗》、[5](P273)《洛阳出土少数民族墓志汇编》、[1](P91)《南北朝墓志集成》[6](P353-354)收录该墓志志文,《汉魏南北朝墓志集释》、[7](图版五七)《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》、[8](P94)《鸳鸯七志斋藏石》、[9](P104)《西安碑林全集》、[10](P664)《汉魏六朝碑刻校注》[4](P184)收录该墓志拓片。

图2 北魏《元愔墓志》[9](P104)

元悛、元愔兄弟二人未见于史籍,《元悛墓志》、《元愔墓志》可补史籍记载之缺失。元悛、元愔出身北魏宗室,属胡族顶级贵族。墓志着重记述元悛、元愔家族世系、婚姻以及墓主人素养与事迹,映射出北魏洛阳时代,北魏宗室成员趋同于中原世族的发展趋向;墓志所记述墓主人最终归宿,反映出北魏洛阳时代末期的动荡时局。《元悛墓志》《元愔墓志》为探究北魏宗室成员融入中原社会以及在动荡时局中的发展,提供了生动详实的个案史料。

为研读之便利,以《汉魏南北朝墓志汇编》所录志文为标准,将志文抄录如下。

《元悛墓志》:

魏故龙骧将军太常少卿元君墓志铭

曾祖讳于德,选部给事、宁西将军、冀州刺史、河间公。曾祖亲南阳张氏。祖讳晖,字景袭,使持节、侍中、都督中外诸军事、司空文宪公、领雍州刺史。祖亲辽东公孙氏。父顺,振威将军、义平子、北平太守。父讳逸,字仲俊,使持节、散骑常侍、都督冀州诸军事、卫将军、冀州刺史。母顿(丘)李①结合《元愔墓志》,知“顿”后缺“丘”,径补。。父平,侍中、车骑大将军、司空、武邑郡开国公。君讳悛,字士愉,河南洛阳人也。昭成皇帝之七世孙。年七岁召为国子学生,即引入侍书。以建义元年四月十三日卒于河梁之南。天子言念永往,悼切于怀,有诏特赠龙骧将军太常少卿。粤其年七月丙辰朔十二日丁卯窆于洛阳西卌里长陵西北一十里西乡瀍原里瀍涧之滨。乃作铭曰:

长澜浚远,层绪攸绵,余庆所及,鋋美在焉。称神绮岁,曰圣雕年,犹如白鹄,有若青天。石渠问道,金华侍学,比竹加羽,如玉斯琢。谓蹠三台,期临四岳,奄落魏珠,忽沦荆璞。骎骎素骐,昱昱丹旐,既出国门,将归神道。坟路荒芒,泉门窈窕,空愿与归,徒嗟绝倒。

《元愔墓志》:

魏故辅国将军广州刺史元君墓志铭

曾祖讳于德,选部给事、宁西将军、冀州刺史、河间公。曾祖亲南阳张氏。祖讳晖,字景袭,使持节、侍中、都督中外诸军事、司空文宪公、领雍州刺史。祖亲辽东公孙氏。父顺,振威将军义平子北平太守。父讳逸,字仲俊,使持节、散骑常侍、都督冀州诸军事、卫将军、冀州刺史。母顿丘李氏。父平,侍中车骑大将军司空武邑郡开国公。君讳愔,字士悕,河南洛阳人也。昭成皇帝之七世也。导源天池,构绪辰极,长波共江汉俱流,层峰与嵩华比峻。祖体道佐时,为物宗极。父含贞纬世,作民轨仪。君风神清举,气韵高畅,孝友天至,学艺通敏。起家为司空府参军事,又转员外郎。风流名誉,擅美一时,物情期属,方希致远。而火起巫山,芝艾同灭;水陷历阳,愚智俱殒。以建义元年四月十三日卒于河梁之南。天子言念永往,悼惜于怀,有诏赠辅国将军假节广州刺史。粤以其年七月丙辰朔十二日丁卯窆于洛阳西卌里长陵西北十里西乡瀍源里瀍涧之滨。作铭曰:

招摇南极,赤水东流,三珠粲烂,八桂幽缭。亦有君子,世载清猷,望兹为侣,匹此成俦。名则由人,义实在我,屣履黄扉,曳裾青琐。既曰无双,方期独坐,忽矣逢灾,遽然遘祸。行遵长薄,将归寿堂,哀哀黄鸟,萧萧白杨。千秋万古,永閟岩场,若迁陵谷,有昭余芳。

元悛、元愔,生活于北魏洛阳时期,此时正值北魏国家向汉族正朔政权转变、迁洛胡族向中原世族转变。《元悛墓志》、《元愔墓志》刊刻于汉化流风甚嚣尘上、世族意识深刻影响迁洛胡族的洛阳时期,中原世族意识在元悛、元愔墓志中体现的非常明显。元悛、元愔经历北魏洛阳末期的动荡时局,其仕宦命运又与当时局势紧密相连。因此,从世族意识与国家政治视角,方可洞悉墓志的价值。

一、《元悛墓志》、《元愔墓志》刊刻的时代背景与墓志结构

(一)《元悛墓志》、《元愔墓志》刊刻的时代背景

《元悛墓志》、《元愔墓志》刊刻于北魏孝庄帝建义元年(528年),处于汉化改革潮流盛行于胡族群体的洛阳时代。《大唐内典录》载“孝文帝宏世,迁京洛阳。改姓称元,去胡衣,服冠冕,绝虏语,尊华风。手制文章,谈述雅诰。圣天子也”,[12](卷4,P267)《魏书》又载孝文帝“钦明稽古,协御天人,帝王制作,朝野轨度,斟酌用舍,焕乎其有文章,海内生民咸受耳目之赐”;[13](卷7下《高祖纪下》,P187)宣武帝即位后,“承圣考德业”,[13](卷9《世宗纪》,P215)将汉化改革继续推进;孝明帝时,虽然当时“政纲不张”、“灵后妇人专制”,[13](卷9《肃宗纪》,P249)但汉化潮流仍继续进行,众多洛阳北族贵族文雅气质日益浓厚。所以,在北魏国家性质转变、众多北族成员气质面貌日益名士化的背景下,墓志极力彰显元悛、元愔生前的浓厚汉化气息。

(二)《元悛墓志》、《元愔墓志》的结构

根据《汉魏南北朝墓志汇编》、《新出魏晋南北朝墓志疏证》、《洛阳出土北魏墓志选编》、《洛阳出土少数民族墓志汇编》、《南北朝墓志集成》,北魏时期众多墓志结构为“志文+志铭”。志文,记述墓主人籍贯、家族世系与背景、墓主人先祖与墓主人仕宦、家族婚姻、墓主人卒年与卒葬地。志铭,多为对墓主人家族、墓主人的夸耀之词。

北魏时期,部分北族成员墓志结构为“志文+志铭+志文”,多数北族成员墓志结构为“志文+志铭”。我在《世族意识与国家政治视角下的北魏〈元显魏墓志〉研究》一文中指出,以《元显儁墓志》为代表的部分北魏时期北族成员墓志结构为“志文+志铭+志文”,是与当时世族意识全面影响迁洛胡族的背景有关。[14]但不能就此认为以“志文+志铭”为主要结构的北族成员墓志意味着墓主人生前汉化程度尚浅。具体而言,“志文+志铭+志文”结构的墓志中,第二部分志文主要记述墓主人家族成员联姻对象及联姻对象的家族背景;但以《元悛墓志》、《元愔墓志》为代表的部分北魏洛阳时期北族成员墓志,“志文”综合记载墓主人家世背景与家族婚姻。所以,此类型墓志亦反映出墓主人生前浓厚的汉化气息。

二、《元悛墓志》、《元愔墓志》所体现的世族意识

作为北族群体中顶级贵族的北魏宗室,自定居中原后,便长期接受中原文化的熏陶,对中原文化逐渐持有欣羡与向往的态度。北魏宗室成员在长期与中原世族的交往中,日益明晰以学识修养、仕宦、门第与婚姻为核心的世族意识主宰中原社会的运行,辨识人们的身份地位,塑造家族威望。所以,怀有获得中原世族身份与威望且欲得到中原世族认同、融入中原社会、长久立足中原、营造中原正朔目的的北魏宗室成员,逐渐以世族意识来规范自己的言行。而众多北魏宗室成员,积极追随汉化潮流、认同中原文化,其深层目的,首先,主动学习中原文化,消除胡族与汉族之间的文化隔阂,获得与汉族世族进行交流的文化资质;其次,通过积极的汉化,增加立足中原的自信;第三,获得北族顶级贵族与世族双重内涵的新身份,获得汉族世族对自己新身份以及所建国家正统的认同;第四,以汉族世族的新身份,稳固地扮演胡族贵族与汉族世族统领者的角色。

(一)夸耀家世背景

谙熟中原世族社会运行规则的北魏宗室成员,亦热衷于夸耀家世以提升身份与声望。《元悛墓志》所云“长澜浚远,层绪攸绵”与《元愔墓志》所云“亦有君子,世载清猷”,一方面揭示出元悛、元愔兄弟二人所属家族延绵发展;另一方面夸耀家族先祖世代为官,为显赫的政治权贵世家。《元悛墓志》、《元愔墓志》所云元悛、元愔家世背景,主要从北魏建立后展开。

《元悛墓志》、《元愔墓志》云兄弟二人曾祖拓跋于德,即《魏书》所载拓跋德。《元悛墓志》云拓跋于德“选部给事、宁西将军、冀州刺史、河间公”,另据《魏书》卷15《昭成子孙·常山王遵传附拓跋德传》载“忠弟德,封河间公。卒于镇南将军,赠曹州刺史”,可见拓跋德外任地方重州刺史,掌握地方最高行政权;入职中央,任职执掌官员选任的选部。

《元悛墓志》、《元愔墓志》云兄弟二人祖父元晖,即《魏书》所载元晖。《元悛墓志》云元晖“使持节、侍中、都督中外诸军事、司空文宪公、领雍州刺史”,另据《元晖墓志》所云“太和中始自国子生辟司徒参军事,转尚书郎、太子洗马”、“世宗践阼,频迁散骑、中书郎、给事黄门侍郎、加辅国将军、河南尹……万机巨细,咸相委杖,军国谋猷,靡不必综。俄转侍中领右卫将军。执兹喉键,总彼禁戌……乃转吏部尚书、加散骑常侍。铨衡攸序……出为使持节、散骑常侍、都督冀瀛二州诸军事、镇东将军、冀州刺史”、“至于(孝明帝)圣主统历……入为尚书右仆射,寻迁左光禄大夫,尚书仆射、常侍悉如故。俄转侍中、卫大将军、尚书左仆射。频居执法,屡处朝端”,可见元晖历仕孝文帝、宣武帝与孝明帝三朝,其仕宦在孝明帝时期达到显赫顶点,成为宗室中屈指可数的显贵。

《元悛墓志》、《元愔墓志》云元悛、元晖兄弟二人父元逸为《魏书》所未载。《元悛墓志》云元逸“使持节、散骑常侍、都督冀州诸军事、卫将军、冀州刺史”,可见元逸出任北魏东部重州冀州时,掌握冀州最高军事与行政权力。

南北朝时期,家族成员父亲以上三代先祖仕宦往往决定该家族门第高低。根据《魏书》卷113《官氏志》所载前职令与后职令,拓跋于德、元晖、元逸所任职官,多为三品以上高官。所以,按照学界关于魏晋南北朝时期考量世族标准,并根据北魏孝文帝改定胡族姓族准则,元悛、元愔所属家族在孝文帝汉化改革中,成为新晋胡族世族。天潢贵胄的显赫出身以及在文化素养方面的提升,借助孝文帝实行改定姓族的有利时机,包括元悛、元愔在内的众多宗室成员所属家族逐渐成为等同于中原世族的衣冠望族。

(二)重视家族谱牒

魏晋南北朝时期,对于中原衣冠士族而言,家族谱牒之作用在于证明自己的世族出身与门第高低、维护自身特权。因此,深受世族意识影响、谙熟中原世族社会运行规则的北魏宗室成员,对于家族谱牒的编纂以及利用家族谱牒来明晰世系、辈分尊卑是非常重视的。《元悛墓志》、《元愔墓志》志文中就保存有家族谱牒信息,但仔细阅读上述二方墓志便可发现,志文在记载墓主人显赫家族背景与谱系时,出现选择性记忆的现象。

志文云元悛、元愔均为“昭成皇帝”七世孙。昭成皇帝,即代国君主拓拔什翼犍。拓拔什翼犍在位期间,在政治、军事与经济等方面所采取的措施,为拓跋氏势力从部落联盟向中原政权的转变、拓跋珪重建代政权与建立北魏以及拓跋集团入主中原奠定了重要基础。而且,北魏历代皇帝均为拓拔什翼犍之裔。所以,拓拔什翼犍在拓跋家族中,占据重要地位。《元悛墓志》所云“长澜浚远,层绪攸绵”就鲜明地反映出众多拓拔什翼犍子嗣将拓拔什翼犍视为拓跋家族发展中的关键人物,极力维护拓拔什翼犍在拓跋家族诸支系中的地位。元悛墓志、元愔墓志在记述二人七世祖拓拔什翼犍之后,直接记载约活跃于文成帝至宣武帝时期的曾祖父、祖父与父三代,对活跃于道武帝至太武帝时期的先祖世系出现失载。根据《魏书》卷15《昭成子孙·常山王遵传》、《北史》卷15《昭成子孙·常山王遵传》,活跃于道武帝至太武帝时期的元悛、元愔先祖有拓跋遵、拓跋素。

《元悛墓志》、《元愔墓志》一方面显示墓主人生前极为看重家世背景与世系,并借此彰显血统与出身;另一方面却有意忽略其所属家族在北魏前期发展中的先祖。对于深受世族意识影响、谙熟中原世族社会运行规则的元悛、元愔来说,其难道数典忘祖,还是另有隐情。据《魏书》卷15《昭成子孙·常山王遵传》所载“太祖初,有佐命勋,赐爵略阳公。慕容宝之败也,别率骑七百邀其归路,由是有参合之捷。及平中山,拜尚书左仆射,加侍中,领勃海之合口。及博陵、勃海群盗起,遵讨平之。迁州牧,封常山王。(拓跋)遵好酒。天赐四年,坐醉乱失礼于太原公主,赐死,葬以庶人礼。”可见,拓跋遵对于该支系拓跋家族来说,是一个具有争议性的人物。一方面,拓跋遵为道武帝拓跋珪身边从龙元勋集团的重要成员、为拓跋珪所倚重,跟随拓跋珪征战四方,尤其在事关北魏兴起及向外扩张的参合陂之战中立有军功。进而可以说,拓跋遵在北魏初建时的功勋,奠定了其家族在北魏宗室诸支系的地位。另一方面,拓跋遵因醉酒失礼于太原公主而被道武帝赐死,对于其家族来说,是严重的政治污点,虽然拓跋遵的多数子嗣仕途受拓跋遵被赐死事件的影响是非常小的,但罪臣之裔的出身时刻萦绕于拓跋遵子嗣脑海中。所以,对于以元悛、元愔为代表的拓跋遵子嗣来说,在积极追随汉化流风、汉族士人身份、效仿汉族门阀夸耀家世背景的同时,内心深处必然在思考如何淡却自己在人们视野中的罪臣之裔出身形象。故而,元悛、元愔在追溯家族世系时,有意回避拓跋遵。

(三)彰显学识修养

陈寅恪先生所言“所谓士族者,起初并不专用其先代之高官厚禄为其唯一之表征,而实以家学及礼法等标异于其他诸姓”,[15](P259)对于中原士人而言,家世背景与尚学家风以及个人操守德行的结合,方可成为世族成员;对于北魏宗室成员而论,只有将天潢贵胄出身与个人文化素养、操守德行实现完整的结合,方可获得中原衣冠士族身份并且得到中原汉族世族的认可。

《元悛墓志》云元悛“年七岁召为国子学生,即引入侍书”。此志文涉及北魏国子学设置以及胡汉上层官员子弟教育。国子学生,即国子学生徒。天兴二年(399年),北魏道武帝“增国子太学生员三千人”;[13](卷2《太祖纪》,P35)明元帝时期,“改国子为中书学”,[13](卷82《儒林传序》,P1842)国子学生改为中书学生;孝文帝太和年间,“改中书学为国子学 ”,[13](卷82《儒林传序》,P1842)中书学生改为国子学生 。北魏时期国子学生或中书学生主要取自胡汉贵族子弟。《魏书》卷53《李孝伯传附李安世传》所载“兴安二年,高宗引见侍郎、博士之子,简其秀俊者欲为中书学生”便鲜明反映出中书学生来源之一为中书机构官员之子。而《元悛墓志》所云尚年幼的元悛,便获得进入国子学学习的殊荣,体现出北魏统治者重视对年幼宗室成员进行以儒家文化为中心的教育,培养与提升宗室成员的文化素养,最终达到消除与汉族社会上层之间的文化隔阂、融入中原社会特别是汉族世族群体等目的,进而像中原衣冠士族一样凭借文化素养与家族尚学风气延续家族地位、长久立足中原。《元悛墓志》又云“石渠问道,金华侍学”反映出:一方面,元悛学业日益精进,文化素养极大提升;另一方面,元悛侍从孝明帝左右并与孝明帝探讨学术,透露出元悛汉化程度与学识素养造诣颇深。

《元愔墓志》云“君风神清举,气韵高畅,孝友天至,学艺通敏。起家为司空府参军事,又转员外郎。风流名誉,擅美一时,物情期属,方希致远”反映出:首先,元愔学术文化水准可与汉族士人相比肩;其次,元愔道德操守亦为人所瞩目,促进其声望日益显赫;第三,元愔在精神气韵上体现出明显的名士化特征,深入言之,元愔秉持名士气度是以高度汉化为基础。

可以说,在汉化流风日益甚嚣尘上的洛阳时代,北魏宗室对中原文化表现出强烈的认同感,与汉族士人之间的文化隔阂最终消除、交往日益紧密,对汉族世族社会的意识理念日益谙熟,通过在文化价值取向等方面趋同于汉族世族进而使自己追求汉族士人身份、融入汉族世族群体的目的最终实现。

(四)世族化的仕宦

元愔因拥有世族化的家族背景与文化素养,符合北魏洛阳时代选任职官时的门第与贤才原则,所以其仕途在宗室血缘出身与新身份的影响下顺利展开。《元愔墓志》所云“起家为司空府参军事,又转员外郎”包含丰富的历史信息。

元愔遵循汉族世族子弟起家途径步入仕途。司空府参军事,司空府中重要僚属,参谋军事事务。司空府参军事为当时人所看重的起家官,为世族子弟所垄断。孝文帝将门阀制度引入胡族群体后,司空参军事成为新晋胡族世族子弟所选择的起家官。元愔所任员外散骑侍郎,亦为世族子弟所趋之若鹜。元愔历官均为清望职,这与魏晋南北朝时期中原世族子弟青睐于清望官的任官趋向是相符合的。

元愔出任中央高级职官僚属,与北魏洛阳时代统治者为中央与地方高级官员选任僚属时所考虑的门第与才能背景是紧密相联的。如《崔猷墓志》云“十七年,高祖鸾驾南辕,创迁河洛。于时三府妙选,务尽门贤。除君司徒行参军,寻转大将军主簿”;[3](P67)《司马悦墓志》云“太和中,司牧初开,纲诠望首。以君地极海华,器识明断,擢拜主簿,俄迁司空大将军二府司马……帝弟咸阳王,以亲贤之寄,光莅司牧,博选英彦。自非人地佥允,莫居纲任。以君少播休誉,令名茂实,除宁朔将军司州别驾”;[3](P58)《魏书》卷57《高祐传附高谅传》载“太和末,京兆王愉开府辟召,高祖妙简行佐,谅与陇西李仲尚、赵郡李凰起等同时应选”;《高道悦墓志》云“高祖孝文皇帝,深相知体,雅见器爱,临轩称叹,形于诏牍。既而从县洛中,更新朝典,铨品九流,革易官第,妙简才英,弼谐东贰。乃除太子中庶子”;[3](P104)《李璧墓志》云“太傅清河王外膺上台,内荷遗辅,权宠攸归,势倾京野,妙简才贤,用华朝望,召君太尉府咨议参军事”;[3](P119)《穆循墓志》云“高祖孝文皇帝沙汰人物,铨衡四海,太尉咸阳王,天子之元弟也,崇开府选,妙简名德,以君人华国望,器光朝野,征拜太尉外兵参军”;[16](P65)《穆纂墓志》云“皇子高阳王之为太尉公,盛简门彦,以备行参军”,[3](P121)以上记载反映出孝文帝改定姓族、将门阀制度引入胡族群体,意在缔造与中原衣冠士族相比肩的新晋胡族世族,在仕宦方面为新晋胡族世族打造和中原衣冠士族同样的发展空间。

(五)日益门第化的家族婚姻

志文记载的元悛、元愔家族婚姻,具有重门第的特征。

《元悛墓志》、《元愔墓志》云元悛、元愔“曾祖讳于德,选部给事、宁西将军、冀州刺史、河间公。曾祖亲南阳张氏”。拓跋于德妻南阳张氏,亦见于《元侔墓志》,《元侔墓志》云元侔“祖平南将军、冀州刺史、河涧简公,讳于德。夫人南阳张氏,龙骧将军、阜城侯提之孙女”。[1](P31)史籍中未有张氏父张提的记载。但由史籍所记载其他南阳张氏成员情况,可知晓张提所出南阳张氏家族地位的大概。《魏书》卷52《段承根传》载“(段)承根外孙长水校尉南阳张令言,美须髯,言谈举止,有异武人。李琰之、李神俊,一时名士,并称美之”;《张玄墓志》云“远祖和,吏部尚书并州刺史。祖具,中坚将军新平太守。父荡寇将军蒲阪令。所谓华盖相晖,荣光照世”;[3](P280)《张宁墓志》云“安东将军兖州刺史子之孙,镇军将军朔州刺史浑之子。开国承家,冠冕弈世……时禁仕华要,贤良罕授,以公才贯天人,风度详雅,永平元年拜殿中内监,任以帏禁”[3](P305-306);《元邵墓志》云“高祖孝文皇帝之孙,丞相清河文献王之第二子……太妃南阳张氏。父道始,阳邑中都二县令”,[3](P221-223)根据以上史料可以看出:首先,南阳张氏家族声望地位虽不及当时北方清河崔氏、范阳卢氏、陇西李氏与赵郡李氏、荥阳郑氏与太原王氏等高门,但南阳张氏家族成员不乏高官显宦,其家族根基稳固,所以,南阳张氏家族可谓地方望族。其次,北魏平城时期,南阳张氏家族得到陇西李氏家族的扶持,北方汉族高门的钦赏对于确立与巩固南阳张氏家族在当时北方世族群体中的地位是非常必要的。第三,由《元晖墓志》所载张提仕宦经历,张氏所属家族亦为南阳张氏家族中实力不可忽视的支系。第四,由《元晖墓志》所云元晖卒年以及卒时年龄,可推知拓跋德在献文帝前期娶南阳张提女张氏。

《元悛墓志》、《元愔墓志》云元悛、元愔“祖讳晖,字景袭,使持节、侍中、都督中外诸军事、司空文宪公、领雍州刺史。祖亲辽东公孙氏。父顺,振威将军义平子北平太守”。史籍未有公孙顺的记载。但由志文所云其他辽东公孙氏成员情况,可知公孙顺所出辽东公孙家族地位的大概。《公孙猗墓志》所云“高祖豊,燕殿中尚书、御史中丞、使持节、镇南将军、豫州刺史、上洛公。曾祖寿,燕给事黄门侍郎。祖国,宁远将军、平秦武都二郡太守、雍城镇将、平原男。父臻,南部尚书、都郎、车骑府长史”[3](P197)反映出公孙氏家族为辽东当地望族。由此推之,公孙顺所属家族亦为辽东公孙氏家族中有一定势力的支系。

《元悛墓志》、《元愔墓志》云元悛、元愔“父讳逸,字仲俊,使持节、散骑常侍、都督冀州诸军事、卫将军、冀州刺史。母顿丘李氏。父平,侍中车骑大将军司空武邑郡开国公”。李平事迹见于史籍。《魏书》卷65《李平传》载李平仕宦经历孝文帝至孝明帝时期,出任中央与地方军政要职,为化解北魏南疆危机、稳定南疆地区贡献颇多;并称李平“高明干略,效智于时,出入当官,功名克著,盖赞务之英”。进而可谓,李平凭借在仕途中的谨慎行事与功绩,为所属顿丘李氏家族厚植根基,奠定顿丘李氏于诸大族中的地位。李平子嗣亦入职中央与地方,仕宦较显赫,巩固与延续着家族地位。虽然从声望、地位角度而言,与陇西李氏、赵郡李氏相较,顿丘李氏稍显逊色,但除当时北方崔、卢、李、郑、王五大高门,顿丘李氏的声望与地位超越于诸多中层世族。所以,元逸娶李平女李氏,是典型的新晋胡族世族与中原汉族高门之间的门第婚姻。

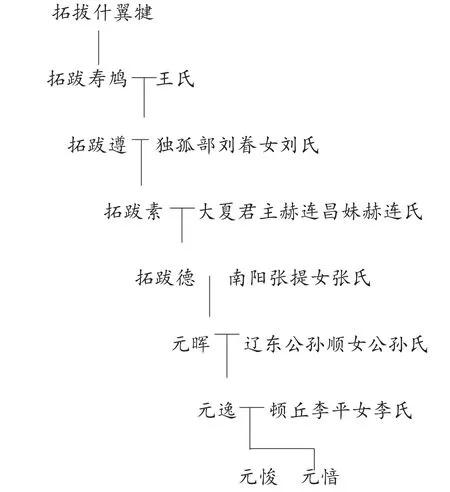

基于完整探讨元悛、元愔所属拓跋家族直系先祖婚姻情况,本文认为有必要结合与元悛、元愔同出拓跋德一系的元侔墓志。《元侔墓志》云“六世祖昭成皇帝。五世祖第八皇子,讳受久,献明皇帝之母弟;妃王氏昭成之舅女。高祖右丞相常山王,讳遵,字勃兜,妃刘氏,太宗明元皇帝之姨。曾祖侍中、使持节、征西大将军、都督河以西诸军事、常山康王,讳素连;妃赫连氏,夏主昌之妹。祖平南将军、冀州刺史、河涧简公,讳于德,夫人南阳张氏,龙骧将军、阜城侯提之孙女。父镇远将军、光州刺史,讳悝,字纯陀;夫人叱罗氏,仪曹尚书、使持节、散骑常侍、安东将军、都督兖州诸军事、兖州刺史、带方静公兴之长女”,[1](P31)据此,元侔五世祖拓跋寿鸠(拓跋受久)即元悛、元愔六世祖拓跋寿鸠,娶拓拔什翼犍舅女王氏,据《魏书》卷13《皇后·平文皇后王氏传》,拓跋寿鸠所娶王氏出自拓跋部外戚、广宁当地胡族。元侔高祖拓跋遵即元悛、元愔五世祖拓跋遵,所娶刘氏,为北魏明元帝母亲之姐妹,则拓跋遵妻刘氏出自独孤部。元侔曾祖拓跋素连即元悛、元愔高祖拓跋素,所娶赫连氏为大夏君主赫连昌之妹。

从《元侔墓志》、《元悛墓志》、《元愔墓志》与《魏书》所载元悛、元愔所属家族婚姻,可以看出以下信息。

首先,重视所联姻对象的家族门第背景,贯穿于北魏平城至洛阳时期。但是平城与洛阳时期,元悛、元愔所属家族所看重之门第背景的具体内容是不同的。平城时代的道武帝至文成帝时期,拓跋寿鸠、拓跋遵、拓跋素所娶女子,均出身于北方胡族权贵,虽然双方家族门第背景是相当的,但是双方的门第背景内涵是单一化的。具体而言,拓跋成员与所联姻对象家族只是单一的政治显贵,并不具备当时中原世族所拥有的以先祖仕宦、尚学家风与道德操守为核心的门第背景。平城时代后期即献文帝时期、孝文帝延兴至太和中期以及洛阳时期,北魏宗室成员与所联姻对象家族门第背景依然大体相当,但双方的门第背景内涵却逐渐发生变化。具体而言,随着北族成员在与中原世族的长期交往中,对世族意识与世族社会运行规则逐渐熟悉,更为重要的是,孝文帝实行诸多汉化改革措施促进了北族的汉化即世族化进程,北族成员逐渐转换为新晋胡族世族,拥有以世族意识所构成的门第背景。

其次,随着北魏历史由平城时代向洛阳时代演进,以元悛、元愔先祖为代表的部分北魏宗室联姻对象由胡族显贵扩大到中原世族。平城至洛阳时代,北魏宗室成员联姻对象族属的变化,与其拉拢胡汉上层以扩大统治基础、稳固统治的目的是紧密相连的。

以北魏平城时代而言。北魏平城初期,拓跋遵娶独孤部刘眷女刘氏。而拓跋氏与独孤部刘氏婚姻,最早可追溯至十六国时期,拓跋部首领拓跋郁律女拓跋氏嫁与独孤部,后生刘库仁;拓拔什翼犍女拓跋氏嫁与刘库仁;北魏道武帝拓跋珪娶独孤部刘眷女刘氏,刘氏生明元帝拓跋嗣。可见拓跋部落联盟时期至北魏初建,拓跋氏与独孤部刘氏之间形成紧密的互婚。尤其是初建的北魏在周边强敌林立的环境下,拓跋氏通过与独孤部的联姻,进一步加强与独孤部的关系,这对稳固北魏西部地区形势是非常有利的。可以说拓跋氏与独孤部刘氏频繁的联姻,在北魏统治集团上层形成了盘根错节的关系网络。拓跋素娶大夏君主赫连昌妹赫连氏,关涉到北魏与大夏关系以及对赫连夏宗室的政策。赫连勃勃所建大夏,为北魏西南方之劲敌,对初建的北魏的西南边疆稳定形成很大威胁、对北魏向外扩张亦形成牵制。赫连氏势力,必然会引起拓跋统治者的重视。北魏太武帝除采取主动军事进攻以将赫连夏威胁阻隔于北魏疆域之外,还通过联姻赫连夏皇室以达到拉拢与分化赫连氏家族的目的。《魏书》卷13《太武皇后赫连氏传》载“太武皇后赫连氏,赫连屈丐女也。世祖平统万,纳后及二妹俱为贵人,(延和元年)后立为皇后”,北魏太武帝娶赫连昌妹赫连氏并立其为皇后,给予赫连氏在后宫中最高地位,怀有拉拢与控驭赫连氏家族的目的。而拓跋素娶赫连昌妹赫连氏,反映出拓跋氏与赫连氏形成紧密的政治婚姻关系网络。北魏平城时代的献文帝至孝文帝太和中期,北族成员在与中原世族的长期交往中,深刻意识到,欲在中原长久立足就必须取得中原各个阶层尤其是汉族世族对自己所建政权的国家认同,为此,北族上层需要主动汉化以消除胡汉之间的文化隔阂、完全采纳中原典章来治理国家、积极与中原汉族世族联姻以构建胡汉上层紧密网络。其实早在北魏平城初期,以拓跋氏成员为首的北族上层就已开始与中原汉族联姻,但并不是普遍现象,从平城时代后期开始,北族上层与中原汉族联姻逐渐增多。拓跋德约在献文帝、孝文帝交替之际娶南阳望族张提女张氏,反映出拓跋统治集团通过婚姻以拉拢地方望族、控制地方的目的。

以北魏洛阳时代而论。元悛、元愔先祖婚姻对象族属大体上以中原世族为核心。约太和后期,元晖迎娶辽东望族公孙顺女公孙氏,亦反映出北魏宗室通过联姻与辽东望族形成荣辱与共的共同体关系,加强对当地的控制。约宣武帝时期,元逸迎娶顿丘大族出身的李平女李氏。北魏洛阳时代以元悛、元愔先祖为代表的北魏宗室,积极联姻中原世族且中原世族亦愿意联姻北魏宗室,对此,本文认为应从以下几个方面进行考虑:首先,以元悛、元愔先祖为代表的北魏宗室对中原文化逐渐表现出认同感,且自身汉化程度不断提高,在文化上逐渐融入汉族社会。其次,北魏孝文帝实行改定胡族姓族政策意在将包括宗室在内的北族成员由胡族显贵变为中原世族身份,但对于众多胡族成员来说,欲获得衣冠士族身份,要从文化素养、言行等精神层面塑造士人气质,只有将国家政治与个人文化因素结合,方可具备融入士流的条件,但是北族成员所期待的世族身份尚需得到汉族世族的认可。而汉族世族认可北族成员的世族身份,主要表现在:一方面,与北族成员交往尤其是在文化精神层面的交流日益密切;另一方面,愿意与北族成员借由联姻形成荣辱与共的利益共同体。第三,国家政策的推动亦为促使包括宗室在内的北族与汉族世族通婚频繁。《魏书》卷21上《咸阳王禧传》载“于时王国舍人应取八族及清修之门,禧取任城王隶户”,针对宗室不讲究联姻对象门第问题,孝文帝又下诏“……然则婚者,合二姓之好,结他族之亲,上以事宗庙,下以继后世,必敬慎重正而后亲之……以皇子茂年,宜简令正,前者所纳,可为妾媵。将以此年为六弟娉室:长弟咸阳王禧可娉故颍川太守陇西李辅女,次弟河南王干可娉故中散代郡穆明乐女,次弟广陵王羽可娉骠骑谘议参军荥阳郑平城女,次弟颍川王雍可娉故中书博士范阳卢神宝女,次弟始平王勰可娉廷尉卿陇西李冲女,季弟北海王详可娉吏部郎中荥阳郑懿女”,[13](卷21上《咸阳王禧传》,P534-535)以上史料反映出北魏统治者将北族贵族联姻对象范围局限于汉族高门与新晋胡族世族上层。

本文根据《元侔墓志》、《元悛墓志》、《元愔墓志》与《魏书》,将元悛、元愔所属拓跋支系的世系与婚姻做成下图(图3)。

图3 元悛、元愔所属世系及婚姻图谱

三、元悛、元愔墓志所反映的河阴之变以及河阴之变后的赠官问题

(一)北魏后期的河阴之变

《元悛墓志》云元悛“建义元年四月十三日卒于河梁之南”,《元愔墓志》云元愔“建义元年四月十三日卒于河梁之南”,反映志主殒命于北魏洛阳时代末期的河阴之变。河阴之变是导致北魏中央政府实力严重受损、地方实力派人物执掌北魏中央的重要事件。《魏书》卷10《孝庄帝纪》所载“(武泰元年)夏四月丙申,帝与兄弟夜北渡河。丁酉,会荣于河阳。戊戌,南济河,即帝位。以兄彭城王劭为无上王,弟霸城公子正为始平王。以荣为使持节、侍中、都督中外诸军事、大将军、尚书令、领军将军、领左右,封太原王。己亥,百僚相率,有司奉玺绂,备法驾,奉迎于河梁……荣以兵权在巳,遂有异志,乃害灵太后及幼主,次害无上王劭、始平王子正,又害丞相高阳王雍、司空公元钦、仪同三司元恒芝、仪同三司东平王略、广平王悌、常山王邵、北平王超、任城王彝、赵郡王敏、中山王叔仁、齐郡王温,公卿已下二千余人。”反映出:首先,北魏洛阳中央胡汉官员多数死于河阴之变,导致洛阳中央各级机构无法正常运转,这给尔朱荣操控北魏中央、将孝庄帝玩弄于股掌之中授予机会。其次,河阴之变使包括宗室在内的众多胡汉官员仕途戛然而止。如《元愔墓志》所云“起家为司空府参军事,又转员外郎。风流名誉,擅美一时,物情期属,方希致远……既曰无双,方期独坐,忽矣逢灾,遽然遘祸”,隐晦地反映出适逢动荡时局的部分宗室成员境遇。第三,殒命于河阴之变的众多胡族官员,汉化程度颇高,精神气韵已完全世族化,可以说,河阴之变发生前的北魏洛阳时代后期,众多胡族官员还在继续着孝文帝的汉化改革事业,而扮演孝文帝汉化改革继承者角色的众多胡族官员死于河阴之变,无疑使孝文帝汉化改革事业受到严重影响。

(二)河阴之变后的赠官问题

河阴之变后,尔朱荣又上书孝庄帝、请求对河阴之变受害者追赠职官。《魏书》卷10《孝庄帝纪》载“(武泰元年四月)壬寅,太原王尔朱荣上表,请追谥无上王为皇帝。余死于河阴者,诸王、刺史赠三司,三品者令仆,五品者刺史,七品以下及民郡、镇。诸死者子孙,听立后,授封爵”,《魏书》卷74《尔朱荣传》又载“于时,或云荣欲迁都晋阳,或云欲肆兵大掠,迭相惊恐,人情骇震,京邑士子不一存,率皆逃窜,无敢出者。直卫空虚,官守废旷。荣闻之,上书曰:‘臣世荷蕃寄,征讨累年,奉忠王室,志存效死。直以太后淫乱,孝明暴崩,遂率义兵,扶立社稷。陛下登祚之始,人情未安,大兵交际,难可齐一,诸王朝贵横死者众,臣今粉躯不足塞往责以谢亡者。然追荣褒德,谓之不朽。乞降天慈,微申私责。无上王请追尊帝号,诸王、刺史乞赠三司,其位班三品请赠令仆,五品之官各赠方伯,六品已下及白民赠以镇郡……’……自兹已后,赠终叨滥,庸人贱品,动至大官,为识者所不贵……荣启帝遣使循城劳问,于是人情遂安,朝士逃亡者,亦稍来归阙。”以上史料反映出:一方面,尔朱荣企图通过赠官来拉拢人心、稳定政局;另一方面,尔朱荣主持的赠官打破了北魏赠官的固定规则,引起了赠官的混乱。正是在尔朱荣打破北魏赠官常规而进行越级追赠的背景下,生前仕宦尚未显赫的元悛、元愔在卒后得以获得较高品级赠官。《元悛墓志》云“建义元年四月十三日卒于河梁之南。天子言念永往,悼切于怀,有诏特赠龙骧将军、太常少卿”,根据《魏书》卷113《官氏志》后职令,龙骧将军为从三品,太常少卿为四品。《元愔墓志》云“建义元年四月十三日卒于河梁之南。天子言念永往,悼惜于怀,有诏赠辅国将军、假节广州刺史”,根据《魏书》卷113《官氏志》后职令,辅国将军为从三品,广州刺史为四品,与元愔生前所任最终官员外散骑侍郎(七品)相较,赠官上升五阶以上,正如学者所论河阴之变后的赠官与宣武帝、孝明帝时期的包含将军号在内上升二阶以内为常例的赠官情况大不相同的是,河阴之变后的赠官上升幅度大为增加,赠官与生前任最终官相较,上升幅度最低为二阶,[17](P175)多数在三阶以上。

尽管元悛、元愔卒后所得赠官尤其是元愔卒后得赠官官品上升幅度较大,但与多数卒于河阴之变的北魏宗室所得赠官相较,其所得赠官品级相对较低。《元邵墓志》载元邵为孝文帝元宏之孙、清河文献王元怿第二子,卒前任卫将军(二品)、河南尹(三品);志文云其卒后获赠侍中(三品)、司徒公(一品)、骠骑大将军(二品)、定州刺史(三品),虽然元邵卒后所得赠官较其生前所任终官只上升一阶至二阶,甚至部分赠官品级与终官品级一样,但需要注意的是,元邵卒后获得赠官中有一品高官,非常人所能得;获得之定州刺史为三品,与河南尹品级一样,但是定州属于上州,所以其刺史品级在诸刺史中属上等。《元彝墓志》载元彝为景穆帝曾孙、任城康王拓跋云之孙、任城文宣王元澄之世子元彝,卒前任骁骑将军(四品)、通直散骑常侍(四品);志文云其卒后获赠使持节、都督青州诸军事、车骑大将军(二品)、仪同三司(从一品)、青州刺史(三品),元彝卒后所得赠官从从一品至三品,赠官上升二阶至五阶。另据《元顺墓志》、《元瞻墓志》、《元宥墓志》、《元略墓志》、《元周安墓志》等与《魏书》中宗室诸王传,从北魏宗室成员血缘亲疏远近、仕宦是否显赫以及与统治者、当朝权贵关系的角度来考量,死于河阴之变的北魏宗室获得高品级赠官者,多出自北魏宗室血缘近亲、生前仕宦显赫且小部分宗室血缘近亲生前与统治者、权臣关系较密切。

四、元悛、元愔葬地

《元悛墓志》云“(建义元年)七月丙辰朔十二日丁卯,窆于洛阳西卌里长陵西北一十里西乡瀍原里瀍涧之滨”;《元愔墓志》云“(建义元年)七月丙辰朔十二日丁卯,窆于洛阳西卌里长陵西北十里西乡瀍源里瀍涧之滨”。北魏洛阳时代祖陵为孝文帝长陵,长陵有金陵、东垣之陵、大陵[18](P505)等别称。也就是说,元悛、元愔葬地位于孝文帝长陵区。

《洛阳出土石刻地记》记载《元悛墓志》“民国十五年(1926年)阴历六月廿二日,洛阳城西北陈凹村出土”。[11](P36)《洛阳出土石刻地记》记载《元愔墓志》“民国十五年(一九二六年),洛阳城西北陈凹村出土。与元悛墓志同日葬,又先后出土”。[11](P36)由此可见,《元悛墓志》、《元愔墓志》所云洛阳西四十里长陵西北十里西乡瀍原(源)里瀍涧之滨即位于今河南省洛阳孟津县西部陈凹村。据元悛、元愔祖父元晖墓志所云“(神龟)三年三月甲申,迁葬于洛阳西四十里长陵西北一十里西乡瀍源里瀍涧之滨”;[1](P43)元悛、元愔叔父元侔墓志亦出土于河南洛阳北城陈凹村 。[1](P32)本文认为 ,在河南洛阳孟津县陈凹村存在拓跋德后裔家族族茔。

北魏洛阳时代邙山墓区,分为北邙山陵墓区与乾脯山、首阳山陵墓区,两个陵墓区以今“铁谢-上河图-三十里铺-平乐镇”[19](P141)为分界线。北邙山陵墓区是北魏洛阳时代的核心陵墓区,是孝文帝长陵、宣武帝景陵、孝明帝定陵、孝庄帝静陵所在,大多数北魏宗室成员陵墓亦分布于北邙山陵墓区。所以,北邙山陵墓区是北魏洛阳时代的核心墓区。众多迁洛胡族及其后裔卒后葬于中原内地,与《魏书》卷20《文成五王·广川王略传附元谐传》所载孝文帝规定“迁洛之人,自兹厥后,悉可归骸邙岭,皆不得就茔恒代”有关。

五、《元悛墓志》、《元愔墓志》所见纪年问题

《元悛墓志》、《元愔墓志》中的纪年问题值得关注。《元悛墓志》云“建义元年四月十三日卒于河梁之南……粤其年七月丙辰朔十二日丁卯窆于洛阳西卌里长陵西北一十里西乡瀍原里瀍涧之滨”,《元愔墓志》云“建义元年四月十三日卒于河梁之南……粤以其年七月丙辰朔十二日丁卯窆于洛阳西卌里长陵西北十里西乡瀍源里瀍涧之滨”。《魏书》卷10《孝庄帝纪》所载“(武泰元年夏四月辛丑)改武泰为建义元年”,根据中国古代历法,武泰元年为戊申年(528年),四月为丁巳月,辛丑为四月十四日,据此,建义元年应当始于武泰元年四月辛丑。《元悛墓志》、《元愔墓志》云元悛、元愔卒于四月十三日的河阴之变,都在武泰改元建义之前,但志文却使用建义年号,其中原因,本文审慎认为有以下两种可能:一种,志文撰写者在记载元悛、元愔卒于河阴之变的具体月、日时间时,忽视了武泰改元建义的准确时日;另一种,尔朱荣拥立孝庄帝,通过武力、权势对当时形成威吓之势,基于此,本文认为,志文撰写者使用建义年号,很可能是被迫承认尔朱荣执掌当时局势的合法性。

结语

首先,元悛、元愔墓志的发现与公布,填补了文献史料关于拓拔什翼犍子嗣中拓跋德一支成员记载的缺失,补充与完善了拓跋德一支的家族谱系。

其次,元悛、元愔墓志刊刻的时间段值得注意。一方面,元悛、元愔墓志刊刻于汉化流风甚嚣尘上、世族意识全面影响迁洛北族的北魏洛阳时代,字里行间透露出元悛、元愔生前夸耀家世背景、重视家族谱牒、重视学识修养与培养名士气质、世族化的仕宦、看重门第婚姻等。另一方面,元悛、元愔墓志刊刻于河阴之变后政局不稳的孝庄帝时期,志文隐晦地反映出以元悛、元愔为代表的部分北魏宗室在动荡时局背景下的境遇,透露出以元悛、元愔为代表且汉化程度颇深的北族成员殒命于河阴之变,使北魏孝文帝汉化改革事业受到极大影响。

第三,元悛、元愔墓志所记载北魏孝庄帝时,由尔朱荣提议的对河阴之变受害者的赠官,一方面,揭示出河阴之变后,尔朱荣稳定政局之策略;另一方面,此次赠官打破了北魏洛阳时代赠官的通行惯例,导致当时赠官制度的混乱。

第四,元悛、元愔墓志所记载元悛、元愔葬地,反映出元悛、元愔卒后获得葬于北魏洛阳时代祖陵即孝文帝长陵区域的殊荣,揭示北魏洛阳时代部分宗室家族成员陵墓在北邙山墓区的分布状态。