山西大同北魏贾宝墓(M13)相关问题的初步研究

2022-01-21张海蛟侯晓刚

张海蛟 ,侯晓刚

(1.山西大学 历史文化学院,山西 太原 030006;2.大同市辽金文化艺术博物院,山西 大同 037004;3.大同市考古研究所,山西 大同 037048)

2017年10月大同市考古研究所对大同市御东星港城北魏墓群贾宝墓(M13)进行了抢救性发掘。[1]该墓早年遭多次盗扰,墓葬形制和木堂葬具基本保存完整,是近年来北魏平城墓葬考古的重要发现之一。该墓墓铭中纪年和墓主人籍里明确,丰富了平城期墓葬研究的时代标尺,为更全面地认识平城时期文化的多样性和复杂性、研究北魏平城墓葬和民族融合增添了极为宝贵的新材料。本文拟通过墓主人籍里、墓内设施和随葬器物三个方面对该墓进行初步梳理和研究。

一、墓主人籍里

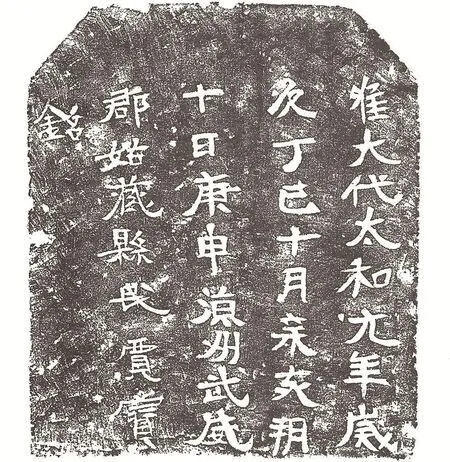

贾宝墓墓铭内容为“唯大代太和元年岁」次丁巳十月辛亥朔」十日庚申凉州武威」郡姑藏县民贾宝」铭”(图1)。

图1 贾宝墓墓铭

根据墓铭记述,墓主人贾宝,为凉州武威郡姑臧县民。铭文中未言墓主人生卒时间,“太和元年岁次丁巳十月辛亥朔十日庚申”应为立铭和下葬时间。将年号纪年与干支纪年配合使用,是北朝时期最常见的记时法。

关于墓主人,史籍无载。北魏从建都平城起,从占领地区、战场强制迁徙和俘获了大量的人口,主要都集中到平城及其附近。[2](P119)《魏书》载:“太延五年(439年)八月……丙申,车驾至姑臧……九月丙戌……(沮渠)牧犍与左右文武五千人面缚军门,帝解其缚,待以藩臣之礼。收其城内户口二十余万,仓库珍宝不可称计……镇北将军封沓讨乐都,掠数千家而还。……冬十月辛酉,车驾东还,徙凉州民三万余家于京师。”[3](卷4上《世祖纪》,P89-90)

关于凉州东迁平城人口,不久经历了再次迁徙。《刘昞传》讲其子“并迁代京。后分属诸州,为城 民。”[3](卷52,P1161)又如,《辛绍先传》:“世祖之平凉州,绍先内徙,家于晋阳。”[3](卷45,P1025)再如,《高僧传》卷11《宋伪魏平城释玄高》:“弟子玄畅时在云中,去魏都六百里。”这批凉州民的最终归宿,情况应是多种多样的。《隋书》卷25《刑法志》曰:“自魏、晋相承,死罪其重者,妻子皆以补兵。魏虏西凉之人,没入名为隶户。魏武入关,隶户皆在东魏,后齐因之,仍供厮役。”这种“屈沉兵伍”的情形,具有普遍性。但是,不少士人还是逐渐摆脱了奴役身份。《魏书》卷18《太武五王传》云:“及太和在历,仆射李冲当官任事,凉州土人,悉免厮役,丰沛旧门,仍防边戍 。”(卷18,P430)如太和十四年 ,李冲奏擢刘昞一子为郢州云阳令;正光中,太保崔光奏免刘昞孙三家。至于献文帝以后的平齐民,迁徙、处境类似。[4](P74,注①)

贾宝家族很可能就是在太延五年(439年)八月的移民浪潮中迁徙至平城的,之后当未经再次迁徙。魏晋南北朝时期,凉州武威贾氏名声显赫,各分支在政治舞台上十分活跃,贾彝、贾润一支最有代表性。经李凭先生考证,道武帝对移民实行“因人而宜”的安置办法,根据他们原来的身份和职业,或从事农耕,或从事手工业劳动,或吸收到统治机构内。[5](P355)贾宝家族应属被吸收到统治机构的人群之列。大同市金属镁厂M4发现的墓铭残片上书“居姑臧焉”[6],墓主人应是贾宝同乡。目前北魏平城考古发现的明确记载的西来移民还有敦煌公宋绍祖(477年)、长安人叱干渴侯(466年)、安戎县人陈永等。[7]另外,主持云冈石窟昙曜五窟开凿的高僧昙曜也来自凉州。

北魏统治者对这些移民的生产、生活以及死后的埋葬区域均有严格的规定。如《魏书·王慧龙传》载:“南人入国者,皆葬桑乾。”[3](卷38,P877)已有的考古资料表明,平城附近的东郊、南郊是墓葬分布较为密集的两大区域。东郊墓区集中发现于白登山以南,有较多官吏的墓葬,如司马金龙为吏部尚书称“琅琊王”,宋绍祖为幽州刺史称“敦煌公”,以及后来的元淑为平城镇将等。同时东郊也有一些不同家族聚集埋葬的片区。[8]星港城北魏墓群总计发掘墓葬44座,从墓葬形制、墓葬分布和出土随葬器物来看,可能包含多个家族的墓地,贾氏家族为其中之一。周亚威团队对该墓群人种类型进行了研究,其成果显示“星港城组居民与东亚类型也有一定的联系,但更多的是与古中原类型各组有着较为相近的形态特征,而与具有鲜卑成分的居民组之间存在明显的差异性。”[9]这与上文贾氏家族自凉州西来的史实相吻合,同时也表明,凉州武威郡姑藏县民贾宝,当属有一定财力的士族。

杭侃先生还注意到,山西沁县和甘肃庄浪两地单体分层组合式的四面造像石塔之间存在联系,并依据对南涅水石刻神龟三年(段)胤碑的考察认为“北魏在统一北方的过程中有大量凉州的居民内附,但他们并没有中断与祖居地之间的联系。北魏内地与边地之间保持有频繁的互动……”[10]这种互动无疑是民族融合和文化交流中的催化和润滑剂,此中互动的具体细节详见下文。

二、墓内设施

(一)墓铭

贾宝墓墓铭呈碑形,放置于墓内正对甬道处,这是晋代常用来放置墓砖铭的位置。北魏平城早期墓石的铭文,一般都比较简短,偏重于写实性,只起一种标识作用。[11]据赵超先生的研究:“碑状墓铭是中原文化已经基本定型了的,纳入丧葬礼制的墓铭形制。东晋早期还延续采用着西晋使用的小碑形状的墓铭,后逐渐吸收了江南一带的流行习俗,以砖制作墓铭。北方的十六国地区中,还保存着使用小型墓碑形状墓铭(墓表)的习俗。西北与关中地区保留的这种志形制,随着这里居民的迁徙传播到北方各地。”[12](P68)目前北魏平城发现的类型主要有墓铭砖、碑形墓铭、书写于漆棺、书写于石堂以及无墓铭等,宋绍祖墓即为墓铭砖,这些多样化的现象表明这个时期随葬墓铭和墓志的制度尚未完全确立和形成。

(二)墓内设奠

在前堂设奠的习俗,初见于洛阳烧沟汉墓东汉时墓葬中,当魏曹节葬禁于坟上立祠等后,对墓内设奠则更受人重视,并开始安置床帐。到西晋时,墓内多减去前堂,成为单室,但设床榻,放脯酒致奠习俗更为流行。东晋时期,此俗仍承袭下来。[13]中原地区魏晋十六国时期已不再流行圆案内放耳杯,但河西地区魏晋十六国墓却很盛行,平城北魏墓葬流行棺前摆放圆案,可能与征服并接受河西地区的葬俗有关。[14](P327)

北魏平城的墓葬设奠大致有三种情况,即壁龛设奠、殉牲、棺前设奠。根据《大同南郊北魏墓群》167座北魏墓的统计数据,壁龛设奠10.2%,殉牲56.6%,棺前设奠 24.6%。[15](P487)壁龛设奠和殉牲均为鲜卑族葬俗。殉牲遗迹又如太安三年(457年)的阳高尉迟定州墓[16],该墓墓道殉葬动物头骨18个。

《魏书》记载,延兴二年(472),高祖有感于全国祭祀杀牲太多“岁用牲七万五千五百”,下诏除祭天地、社稷、宗庙外各类祭祀不得用牲,都用酒脯。[3](卷181之一《礼志一》,P2740)贾宝墓出土漆器多件,摆放在木堂前廊下的几案上,后因几案倒塌,多数滑落于几案西侧,其中1件漆盘内尚存羊肩胛骨。从几案的位置、漆器的摆放、组合及所盛物来看,正是延兴二年(472)“断屠诏令”颁行以来的现实反映。刘淑芬先生在《中古的佛教与社会》中,通过进一步研究,认为当时孝文帝才6岁,此条诏令的发布其实是出自冯太后之意,背后折射出“年三月六”斋戒的影响。[18](P79)与贾宝墓同年下葬的宋绍祖墓石椁前摆放的石供桌也是墓内设奠所用。

三、随葬器物

(一)随葬俑群

贾宝墓因多次被盗,随葬俑群已不完备,仅余釉陶俑2件女俑,镇墓武士俑2件、镇墓兽1件。女俑头戴黑色垂裙皂帽,帽顶有“十”字形缝痕,身着右衽交领窄袖曳地长袍,即“襦裙式”。[18](P171)“垂裙皂帽”和“襦裙式”女装均为鲜卑族服饰,但这两件女俑为右衽而非左衽,显示出一定的汉魏传统。

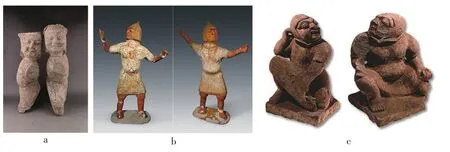

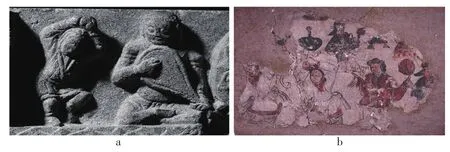

古顺芳、吕晓晶将北魏平城陶俑分为四个阶段,认为完备的镇墓俑群组合出现并流行于5世纪70年代至80年代中期,[19]基本符合贾宝墓的情况。早于贾宝墓的镇墓组合,并不十分固定,尚未完全定型,主要见于沙岭壁画墓(M7),仝家湾9号墓、[20]解兴石堂彩绘、[21](P51)张智朗石椁墓、文瀛路壁画墓、怀仁丹阳王墓等处。从这些材料看,这个时期的镇墓组合至少存在两种类型:一类为传统的汉式,既有镇墓武士,也有镇墓兽,沙岭壁画墓(M7)、仝家湾9号墓、解兴石堂等为此列。韦正先生通过对沙岭壁画墓镇墓武士头部和面部的详细考察,认为“这副模样理解为戴着面具较为合适”,将镇墓武士解释为负责打鬼的“方相氏”,镇墓兽与之配舞“十二兽”,以一个象征多个,并指出了其演变特征。[22]①韦正先生认为:“北魏早期似乎重新“发现”了汉文文献并绘出了镇墓形象,而且数量还达到6个之多。并且,沙岭七号墓只是起了个头,之后不久的平城地区北魏墓葬就以陶俑代替了壁画,并出现4件一套的稳定镇墓俑组合:2件镇墓武士、1件人面镇墓兽、1件兽面镇墓兽。这种4件一套的镇墓组合一直延续到唐中期。”王倩将“一人首兽身、一兽首兽身镇墓兽和两件镇墓武士俑构成的镇墓组合”称之为“平城样式”,同时指出,图像表现早于陶塑俑,并逐渐被后者取代。另一类为受外来影响的佛教式(护法神王),仅见有镇墓武士,不见镇墓兽,如张智朗石椁墓、文瀛路壁画墓、怀仁丹阳王墓等,属于佛教因素在墓葬中的一种特殊表现。与贾宝墓时代相当的镇墓组合见于雁北师院北魏墓群M2、[18](P42-46)宋绍祖墓、[16]云波路北魏墓(M10)[23]等处,略晚者如司马金龙墓镇墓兽。从摆放(壁画)位置来看,已从之前壁画墓中多见的甬道两壁转向墓室内部,镇墓武士俑多位于墓室内甬道两侧,镇墓兽多位于墓室内葬具前方正对甬道处,人面镇墓兽居东(依背北面南为左)、兽面镇墓兽居西(依背北面南为右)。从形态上看,贾宝墓出土的两件镇墓武士俑均未戴面具、圆目高鼻、胡人相(图2-1),类似形象亦见于云波路北魏墓M10(图2-2)[23]和大同二电厂北魏墓出土的镇墓武士俑(图2-3),[24]且镇墓兽为蹲坐状,结合相关材料来看,此时镇墓兽的姿态正处于“站立式”与“蹲坐式”并存的阶段,至北魏晚期,镇墓兽已经完全定格为“蹲坐式”了。

图2 贾宝墓、云波路M10和大同二电厂北魏墓出土的镇墓武士俑

人面镇墓兽是北魏平城新出现的类型。王倩指出:“《山海经》中的人首兽身形象可能为工匠创作人首兽身镇墓兽提供了粉本,而建立北魏的以拓跋鲜卑为首的北方民族上至统治阶层下至普通民众普遍的原始崇拜思想(或称之为萨满信仰)与华夏民族的神怪思想相契合,成为人首兽身形象能够在异族统治时代出现和发展的深层基础。”[25]韦正也认为,人面镇墓兽的来源当在华夏。[26]兽首兽身的镇墓兽应为虎的形象。

关于该墓的镇墓俑群还有一点值得注意,即它们材质均为木质。平城地区的陶俑源于关陇地区,[19]但关陇地区并不流行木俑。目前的考古发现表明,木俑多见于河西和新疆地区,如酒泉孙家石滩M1、高台骆驼城南M4、高台南华镇南M10、吐鲁番阿斯塔那西区M408、M409、且末扎滚鲁克1号墓地第三期墓葬、尉犁营盘墓地1999年发掘的M4、M7等墓葬。[14](P334)不可否认,河西和新疆所在的西北地区的自然条件有利于木器的保存,另一方面也反映了这两个区域内木俑的流行程度。所以,贾宝墓木制的镇墓俑群当与河西文化因素的传入有关,这与墓主人籍里也相吻合。

(二)石灯雕刻

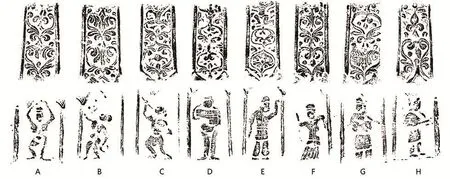

随着云冈石窟的开凿,石料的附属品——各种石制的器具(石葬具、石灯、柱础等)大量出现在平城及其周边地区。贾宝墓出土的石灯(M13:2)雕刻繁复,灯柱上部八面分刻繁复的忍冬纹,其中C、D、E三面为跳跃或舞蹈姿态的人物;下部八面分刻舞蹈或演奏的人物,中间以列柱分开(图3),十分精美,进一步印证了宿白先生提出的“精细巧丽应是迁洛以前太和时期平城工艺流行的时代特点”[2](P134)这一观点。

图3 贾宝墓出土石灯上下层雕刻及对应关系(A面正对墓门,右旋逆时针方向编号)

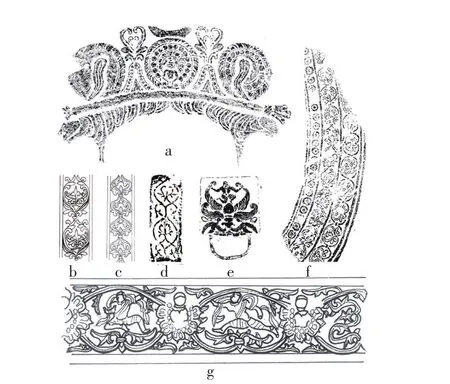

王银田先生指出:“忍冬纹是南北朝时期诸多装饰纹样中极为重要的一类,尤其是在北魏,此类纹饰具有重要的断代意义和很高的观赏性,在石窟中广泛分布,尤以云冈石窟的忍冬纹最为丰富,其发展演变颇有规律。”[27]王雁卿进一步将云冈石窟的忍冬纹划分为七型。[28]①王银田先生将云冈石窟的忍冬纹分为三期:云冈一期(文成帝和平年间,460—465年)石雕中忍冬纹较少,装饰部位也较单一,主要见于佛像的背光,呈独立的三瓣式样,构图简洁;二期前段(太和初年以前)忍冬纹明显增多,见于佛像背光、花朵、佛座及不同图案单位之间的间隔等,多为二方连续的带状装饰图案,三瓣或四瓣式样,纹饰趋于复杂,并杂以人物与动物图案;二期后段(太和中—494年)是忍冬纹的使用最为丰富的时期,石窟壁面大量使用,且与环形联珠纹、龟背纹、伎乐、动物等纹饰组合,变幻出如龟背忍冬、环形忍冬、水波状忍冬等不同图案。贾宝墓石灯灯柱上层所装饰的忍冬纹繁复多样,八个面各有不同,内容主要为“心形”和“对波状”三叶、四叶忍冬之间的相互组合。B面和A、G、H面下层忍冬纹与云冈石窟第18窟南侧菩萨头冠装饰相似(图4a),C面下方的忍冬纹的骨架与云冈石窟第19窟主尊衣襟边缘装饰的忍冬纹(图4c)、沙岭北魏壁画墓漆皮边缘[29](图4b)和云冈石窟第10窟前室龛柱装饰[30](第三卷P78,第七卷P28)(图4d)的忍冬纹有一定的相似性,E面的忍冬纹则与丹阳王墓“Ⅱ型3式忍冬纹砖”相似。[31]C、D、E三面将忍冬纹与化生组合起来的做法亦见于宋绍祖墓石椁铺首(图4f)、云冈石窟第9、10窟门框装饰(图4g)。广义而言,贾宝墓石灯雕刻的忍冬纹图案仍属于汉代以来已有的装饰传统与平城佛教相结合的产物。[32]

图4 忍冬纹样图

灯柱下层雕刻乐舞、杂技图像,反映了墓主人对死后娱乐生活的精神寄托。乐舞图像大量见于云冈石窟和同时期丧葬美术,列柱式构图的乐舞形象以云冈石窟第12窟前室上层最为典型,依此可见该时期云冈石窟佛教美术对平城丧葬美术的影响。舞蹈者的形象有三位,二男一女,均着鲜卑服。从其舞姿来看,独舞者应为胡腾舞,对舞者应为长袖舞。胡腾舞源于中亚,主要由男子表演,速度快动作激烈,属于健舞。[33](P372)[34]北魏平城发现的胡腾舞还见于大同南郊轴承厂北魏方石砚(图5-1)、西京博物馆藏壁画残片(图5-2)。[35]长袖舞在汉代即比较多见,[36]但多为女性独舞,雁北师院北魏墓群M2出土过2件长袖舞的女性陶俑,[18](P49)如该灯所雕刻的男女对舞的例子少见。伴奏乐器见有束腰鼓、曲颈琵琶、鸟翅形8管排萧,此三种乐器在云冈石窟早中期洞窟雕刻和平城墓葬图像中均可见到。云冈石窟中的排箫管数不一,有7、9、10、12、15管之别,以10、12管居多,早中期为由短至长、排列有序的梯形,晚期趋于平整。短颈、大音箱的琵琶主要出现在早中期洞窟中。[37]该石灯上排箫为8管,与云冈石窟雕刻存在差异,尚需进一步研究。从下层雕刻的整体布局来看,排箫、琵琶演奏者似乎是为胡腾舞、跳丸、掷剑表演伴乐,同时排箫演奏者又与束腰鼓演奏者为长袖对舞者伴乐,舞蹈者与伴奏乐器之间的组合情况并不清晰,我们推测可能是因石灯灯柱为八棱形,仅有八面,一定程度上限制了雕刻内容,迫使工匠在雕刻时对原有图像组合进行了取舍,亦或是作为丧葬用器,所以装饰性更强。

图5 北魏平城发现的胡腾舞

石灯雕刻的杂技内容为跳丸、掷剑,均属百戏的范畴。《魏书·乐志》载:“天兴六年冬,诏太乐、总章、鼓吹增修杂伎,造五兵、角抵、麒麟、凤皇、仙人、长蛇、白象、白虎及诸畏兽、鱼龙、辟邪、鹿马仙车、高絙百尺、长趫、缘橦、跳丸、五案以 备 百戏 。…… ”[3](卷109《乐志》,P2828)所 以,贾宝墓出土石灯上雕刻百戏题材并非偶然,反映出一定的社会现象。相似题材还见于智家堡棺板画、梁拔胡墓壁画、雁北师院北魏墓群M2出土陶俑、山西榆社北魏石棺雕刻等处。

(三)铜铃

考古发现的魏晋南北朝时期圆形铃见有多例,如朝阳袁台子东晋壁画墓出土的铜铃,[38]为马具的组成部分。北京西晋华芳墓[39]和山东临沂洗砚池晋墓出土的4件金铃、8件银铃,[42]均为死者身上悬佩装饰所用。贾宝墓出土的铜铃,因原组合形貌已不完整,关于其功能仅可根据其出土位置和情况略作推测。

铜铃共计17件(M13:26-1~17)。均呈圆球形,顶端有纽,下部开口狭长,有大、中、小三种形制,内有铁丸,同时还伴出有水滴状铜饰片(图6)。这些铜铃均出土于木堂后室距墓底0.34、距木堂北壁0.5米处,呈东西横向排列,大铜铃位于中部偏东,两侧分布有中型铜铃及水滴状铜饰片(图7)。发掘过程中,先在距墓底0.74米处发现一具残缺不全的人骨,继续下挖0.4米,即发现铜铃,表明其并非葬者身上所佩之物,马具的可能亦可排除。

图6 贾宝墓出土铜铃及水滴状铜饰片

图7 贾宝墓铜铃出土情况

人骨周边并未发现棺木腐朽痕迹和棺钉,说明当时葬者被直接陈放于木塌上。这种情况在北魏平城并不鲜见,宋绍祖墓、大同二电厂北魏墓群M1、M2和M31、七里村北魏墓群M1、M37均是如此。有学者将此类情况称为“无棺墓”,并指出“北魏平城时期,都城大同一带发现的无棺葬,其墓主为粟特人的可能性极大。……至于宋绍祖,应是汉人,但他爵为敦煌公,其采用无棺葬或可视为受到了那一带粟特人葬俗的影响。”[43]可备一说。此类墓葬中有时会在葬者的上方设置帷帐。魏晋时期床帐不仅在现实生活中被使用,同时也被用于墓葬之中。墓中所见罩棺(笔者注:罩葬者)之帐,应模仿自床帐。[44]此点也可以在大同二电厂北魏墓群M1、M2[45]中得到验证。

那么,这些铜铃是否有可能是帷帐装饰?笔者以为这种可能性极大。《魏书》记载:“骏宠姬殷死,赠贵妃,谥曰宣。及葬龙山,给銮辂、九旒、黄屋、左纛、羽葆、鼓吹、班剑、虎贲。龙轜之丽,功妙万端,山池云凤之属,皆装以众宝,绣帷珠带,重铃叠眊,仪服之盛,古今鲜有。”[3](卷97《刘裕传附骏传》,P2144-2145)其中形象地描述了丧车上帷帐的华丽装饰,并悬挂有很多铃。云冈石窟雕刻中的宝塔、龛、伞盖帷幕下端亦可见繁复的装饰,如第1、2窟上部的三角形帷幕,帷幕下端均以丝线悬挂水滴状装饰(图8)。所以,这些铜铃和水滴状铜饰片应是悬挂于帷帐正面上部的装饰构件,且可能并非直接缝缀于帷帐表面,而是用丝线一类的有机材料悬挂的。帷帐一般都有帐座,但贾宝墓中未发现帐座,可能采用了其他的安装和固定方式,如直接将其固定在木堂后室的内壁和侧壁上。

图8 云冈石窟第1窟南壁东段上层三角形帷幕及水滴状装饰

如前揭,贾宝墓铜铃原始的组合形貌已不完整,目前可资考察的是1件大铜铃周坠7件小铜铃的形制。类似形制亦见于北京西晋华芳墓银铃(图9),扬之水先生考证其名应为“九子铃”,《西京杂记》、《齐书》中均有记载。并谈及“小铃之于悬缀它的大铃,其‘子’也,正如两汉魏晋习称的七子奁、九子奁,即大盒里边总装若干小盒而合为一器,小盒为七,名七子奁,小盒为九,名九子奁。一枚大铃悬缀若干小铃,便可依小铃之数而命作七子、八子乃至九子铃。”[46]故而,贾宝墓出土的这组铜铃或可暂称之为“八子铃”,悬于帷帐之上,应是模拟自现实生活的情况。

图9 贾宝墓(左)和华芳墓(右)铃对比

结语

太和年间是北魏平城物质文化发展的鼎盛时期这种局面的形成得益于太和以前的政治、经济和文化积淀,也是大规模移民、多种文化碰撞、多种民族融合的结果。作为自凉州姑臧东迁平城人群的纪年墓葬之一,贾宝墓在墓葬形制、墓内设施等方面“晋制”鲜明,生动地反映了平城与凉州之间的文化互动。墓碑和木俑的使用,当可视为其籍里流行葬俗的延续和传播;木堂、随葬陶俑和镇墓组合、雕刻繁复的石灯等,都体现出外来人群受平城主流文化的熏陶程度和不同文化的交融程度。铜铃和水滴形铜饰片的初步复原研究,进一步增加了我们对北魏物质文化的认识。总之,贾宝墓的发掘,为我们更全面的认识平城时期的物质文化和丧葬习俗提供了珍贵的实物资料。