纳米材料在医学检测与疾病诊断中的应用

2022-01-21徐颖,张宇

徐 颖,张 宇

(东南大学 生物科学与医学工程学院,生物电子学国家重点实验室,江苏省生物材料与器件重点实验室,江苏 南京 210096)

随着社会的发展与现代医学的进步,人们对于健康的追求日益提高,医学检测在疾病的诊断和预防中发挥着越来越重要的作用。根据世界卫生组织《全球卫生估计》的最新数据显示,2019年全球的死亡人数高达5 540万,死亡原因大致可以分为以下3类:非传染性疾病、传染性疾病以及损伤,其中因非传染性疾病死亡的人数占全部死亡人数的74%。然而,新型冠状病毒肺炎(COVID-19)自2019年12月暴发以来肆虐至今,传染性疾病的死亡人数也在持续增长,其危害不容忽视。结合最近20年的数据,心血管疾病、癌症、传染性疾病、糖尿病、阿尔茨海默病等疾病仍是全球死亡的主要原因,对人类的健康造成严重威胁。疾病诊断,尤其是早期诊断,对于提高治疗效果、降低治疗成本以及死亡率具有重要的价值,已经得到医学界的公认。

纳米材料的发展为医学检测提供了新的强有力工具与发展方向,尤其是21世纪以来,纳米技术成为各国研究的热点方向之一,纳米材料的研究以及纳米器件的应用与开发逐步成熟。伴随着医疗水平的进步,医学检测也朝着追求高灵敏度、高特异性、高准确性、快速高效、低成本的方向发展。传统的检测手段逐渐无法满足更高标准临床诊断的需求,而纳米材料则凭借着其独特优势在医学检测领域得到广泛应用。本文将介绍纳米材料的基本特征以及检测原理,综述近几年纳米材料在传染性疾病、肿瘤、代谢和内分泌疾病、神经系统退行性疾病、以及心血管疾病等方面检测与诊断中的应用。

1 纳米材料的基本特征以及检测原理

纳米材料指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度(0.1~100 nm)范围或由它们作为基本单元而构成的材料,尺寸是纳米材料定义中最为重要的元素[1]。正是因为粒径在纳米尺度的分布,纳米粒子具有表面与界面效应、小尺寸效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应等特性[2],使其具有可区分于相同元素形成的大尺寸材料的特性,拥有光、声、电、磁、热以及其他优异的物理化学性质。

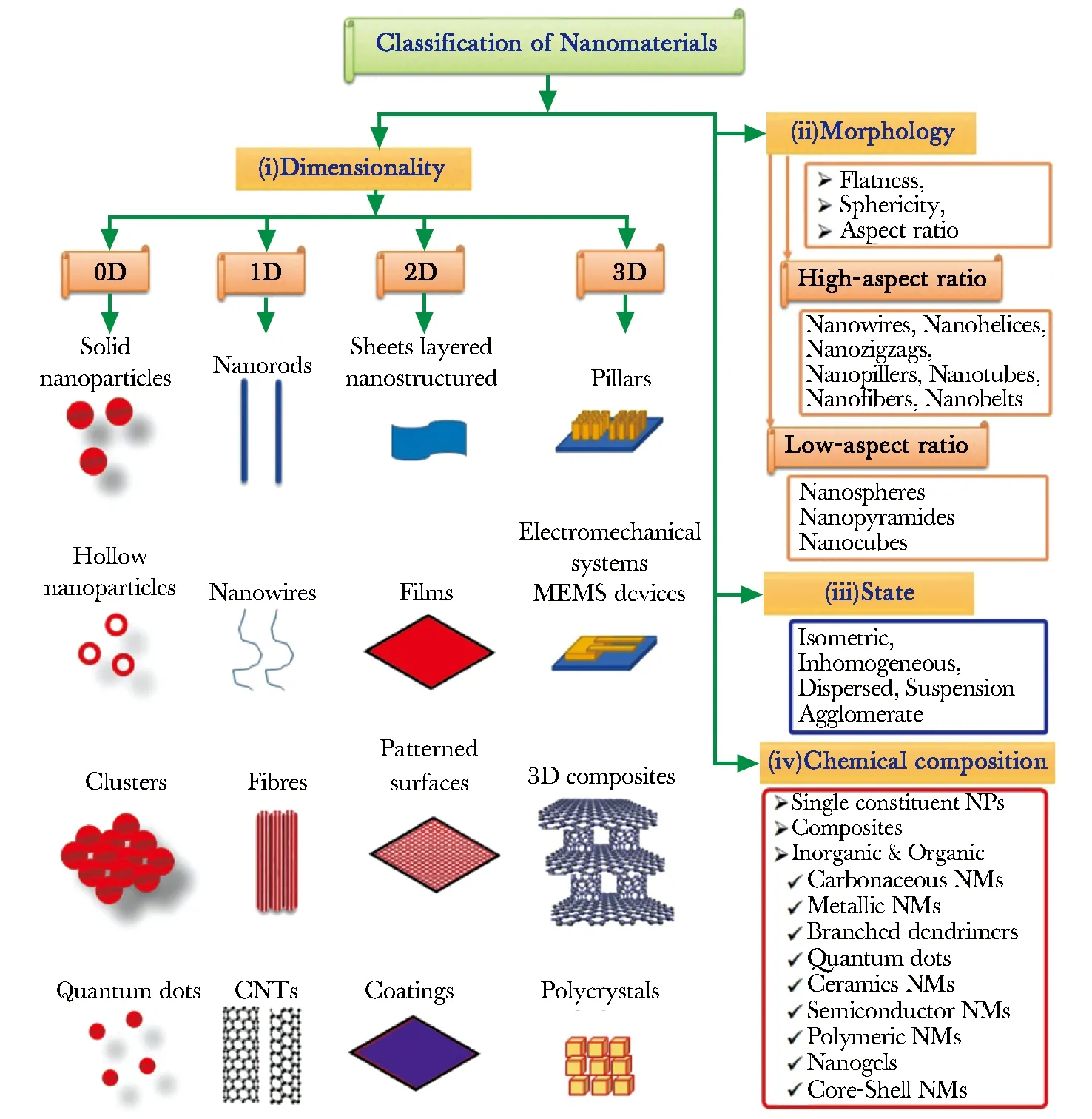

纳米材料按照维度可以分为零维(纳米颗粒、原子团簇等)、一维(纳米线、纳米棒、纳米管等)、二维(纳米膜、纳米片等)和三维(纳米块体等)纳米材料[3](图1)。根据制备中使用的材料,纳米材料主要可以分为以下几类:1)碳基纳米材料(如石墨烯、氧化石墨烯、碳纳米管等);2)无机纳米材料,主要包括金属(Au、Ag、Pt、Ni)、金属氧化物纳米颗粒(TiO2、MnO2、Fe3O4、Al2O3)、以及半导体(如硅和陶瓷);3)有机高分子纳米材料,指以有机材料为基础的纳米材料,如树枝状大分子、胶束、脂质体和聚合物纳米粒等;4)纳米复合材料,可以是金属、无机非金属或有机高分子纳米材料的任意组合。

应用纳米材料对疾病标志物(核酸、蛋白质、微生物、小分子物质等)的医学检测的原理主要是利用纳米材料本身或者其表面修饰物对目标物的生物特异性结合,例如抗原-抗体结合、核酸的碱基互补配对、以及核酸适配体等,利用纳米材料产生的检测信号(例如电化学信号、荧光信号、比色信号、表面增强拉曼散射信号等等)实现对目标物的检测,为生物医学或其他应用创造新功能。根据疾病检测的需要可以调整纳米材料的性能[4]。另外,由于具有较大的比表面积,纳米材料对目标物的接触面积大为增加,可以提高检测灵敏度。但是,纳米材料所具有的高表面能也导致其很容易产生团聚和被体液(如血液、间质液体或黏膜分泌物)中的蛋白质包裹,这可能会改变其表面电荷和性质[5],因此,通常需要对纳米材料进行表面修饰。对纳米材料表面进行化学改性可以增加其在水、血清和各种溶剂中的分散稳定性,增强其生物相容性和降低其对生物系统的毒性[6]。

2 纳米材料在医学检验中的应用

医学检验对于疾病的早期检测、确立适当的治疗方法、以及预后分析等方面起着至关重要的作用。建立快速、准确、经济的检测方法是医学检验要解决的关键问题。在这一背景下,纳米材料凭借其灵敏度高、特异性强、快速高效等潜在优势,在疾病检测方面具有独特的优势。

2.1 纳米材料用于传染性疾病的诊断

传染病或传播性疾病是指那些可以通过细菌、病毒、真菌和寄生虫传播的疾病。20世纪以来,科技水平以及医疗卫生条件不断提高,但各种传染病依旧在世界范围内流行传播。常见的传染性疾病包括流行性感冒(H1N1、H5N1、H7N9)、疟疾、霍乱、冠状病毒引发的肺炎(2003年的SARS以及2019年的COVID-19)、埃博拉病毒、肺结核、中东呼吸综合征等等。传染病是公共卫生和全球经济的潜在风险,对全人类的生命健康造成严重威胁,开发新的、快速和可靠的方法来检测这些传染源对于预防这些疾病的流行至关重要[7]。这里主要介绍针对新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的检测方法。

图1 纳米材料的分类[3]Fig 1 Classification of nanomaterials[3]

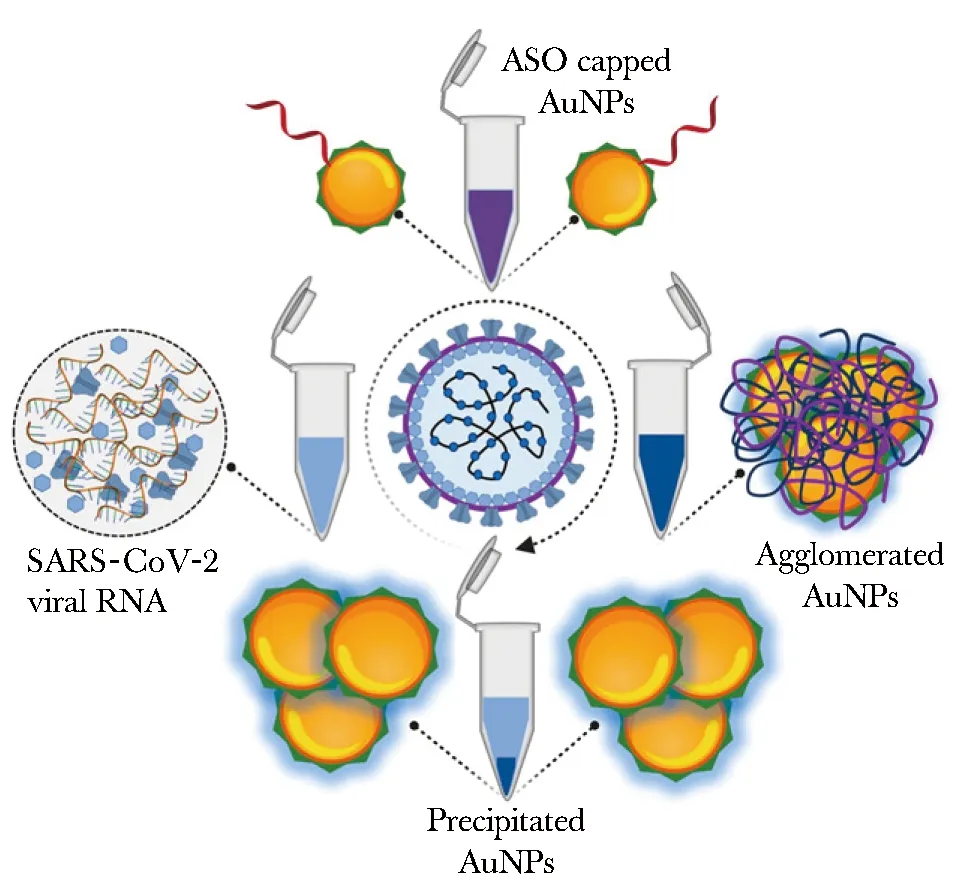

对于像COVID-19这种由病毒引发的传染性疾病,病原学检测在诊断中起着至关重要的作用。目前,对新型冠状病毒(SARS-CoV-2)的早期诊断主要采用基于荧光定量PCR或等温核酸扩增的核酸检测。然而,核酸测试需要提取RNA、反转录、基因扩增和数据分析等多个步骤,检测用时较长,使得此类测试不适合现场和即时筛查[8]。另外,由于成本高昂,许多条件较差的社区或医疗保健系统无法实现这一目标。纳米材料具有高比表面积,可以激发传感器和分析物之间高效的表面相互作用,从而具备以更快的速度、更高的准确性来检测病毒的能力。美国马里兰大学的研究人员基于金纳米颗粒局部表面等离子体共振的性质和固有的光稳定性开发了一种选择性的比色分析方法。该方法利用巯基修饰的反义寡核苷酸(ASOs)对金纳米颗粒进行封端处理,从而靶向SARS-CoV-2病毒的N基因(核衣壳磷蛋白),可以在10 min内从分离的RNA样本中检测出SARS-CoV-2核酸阳性病例[9](图2)。另外,基于金纳米颗粒,有研究团队利用纸基电化学传感器芯片[10]或者结合等离子体光热(PPT)效应和局部表面等离子体共振(LSPR)传感转导的双功能等离子体生物传感器[11],也成功地对核酸进行了快速检测。

图2 纳米金颗粒靶向病毒N基因的反应示意图[9]Fig 2 Scheme of targeting virus N gene with gold nanoparticles[9]

抗体检测是一种辅助核酸诊断的方法。抗体检测主要是针对SARS-CoV-2的棘突(S)蛋白、核衣壳(N)蛋白或者是SARS-CoV-2产生应答的免疫球蛋白(IgG、IgM或IgA)等相关蛋白,基于纳米酶[12]、磁珠[13]、金纳米颗粒[14-15]等纳米材料进行COVID-19的筛查研究正在涌现。抗体检测的筛查准确性较低,往往需要对多种抗体进行验证。检测抗体的血清学分析可以作为对逆转录聚合酶链反应(RT-PCR)标准方法的一个重要补充,具有一定的研究价值。

2.2 纳米材料用于恶性肿瘤的诊断

癌症相关生物标志物是肿瘤发生发展过程中出现异常表达的相关物质,包括DNA、RNA、蛋白质、脂质、代谢物等,是特定癌症状态的量化指标[16],主要分为3类:预测性生物标志物、预后生物标志物和诊断性生物标志物。它们的检测对于识别不同临床分期的患者以及制定适应性治疗策略具有重要意义。在癌症治疗中,肿瘤侵袭性生物标记物的早期检测有助于恶性肿瘤的早期诊断和早期治疗,并为癌症患者带来更高的生存机会。

大多数生物标记物从肿瘤中脱落的比率较低,循环中的极大稀释以及分泌的生物标记物缺乏特异性都会影响肿瘤的早期检测。纳米材料灵敏度高、特异性强等特点可有效改善这种情况。

基于蛋白质类标志物的检测仍是癌症早期筛查的主要策略,例如甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、癌抗原(CA125)、前列腺特异性抗原(PSA)等等。这一类肿瘤标志物主要利用特定抗体修饰的纳米材料进行检测。例如,Song等[17]将聚苯胺嵌入到二硫化钼与还原氧化石墨烯纳米片夹层中,构建了还原氧化石墨烯/二硫化钼@聚苯胺层状纳米片(rGO/MoS2@PANI)的三维阵列作为电化学免疫传感器,通过rGO和MoS2之间良好的协同作用,使复合材料的导电性增加,能更有效地检测血清中的癌胚抗原(CEA);在另外一项研究中,通过在聚多巴胺修饰的多壁碳纳米管表面接枝聚甲基丙烯酸缩水甘油酯(PGMA),为电化学免疫传感器捕获抗体提供了结合位点,同时,还原氧化石墨烯/金纳米颗粒修饰玻碳电极作为工作电极有助于放大检测信号,从而实现癌胚抗原(CEA)和甲胎蛋白(AFP)的同时高灵敏度检测[18]。

miRNA是一类长度为 21~25个核苷酸的小分子单链 RNA,多存在于肿瘤细胞来源的外泌体中,能够在患者血液循环中稳定存在,作为肿瘤标志物已得到广泛应用,其中基于核苷酸序列碱基互补配对的生物传感工具被大量研究[19], 例如,Zhao等[20]报告了一种使用纳米耀斑实现的热泳传感器,用于高灵敏度的外泌体miRNA原位检测,其原理是DNA探针与靶miRNA杂交后产生荧光信号,携带纳米耀斑的外显子随后通过局部激光加热进行热泳富集,使靶标miRNA所引起的荧光得到增强。基于金纳米颗粒与二苯丙氨酸肽纳米管的自组装复合物(包含DNA探针)可用于前列腺癌潜在生物标记物miR-410的阻抗法检测[21]。对于miRNA的检测不涉及到价格昂贵的抗体,成本较低,检测灵敏度高,响应速度快,因而有着较为广阔的发展前景。

2.3 纳米材料用于糖尿病的诊断

糖尿病是一种以血液中葡萄糖浓度升高为特征的严重疾病。世界卫生组织(WHO)指出,糖尿病影响全球数亿人,特别是来自中低收入国家的人。如果治疗不当,可能会导致严重的并发症,如肾功能衰竭、失明、心脏病发作、卒中等。糖尿病预防和治疗的关键在于持续监测和控制血液中葡萄糖的水平。

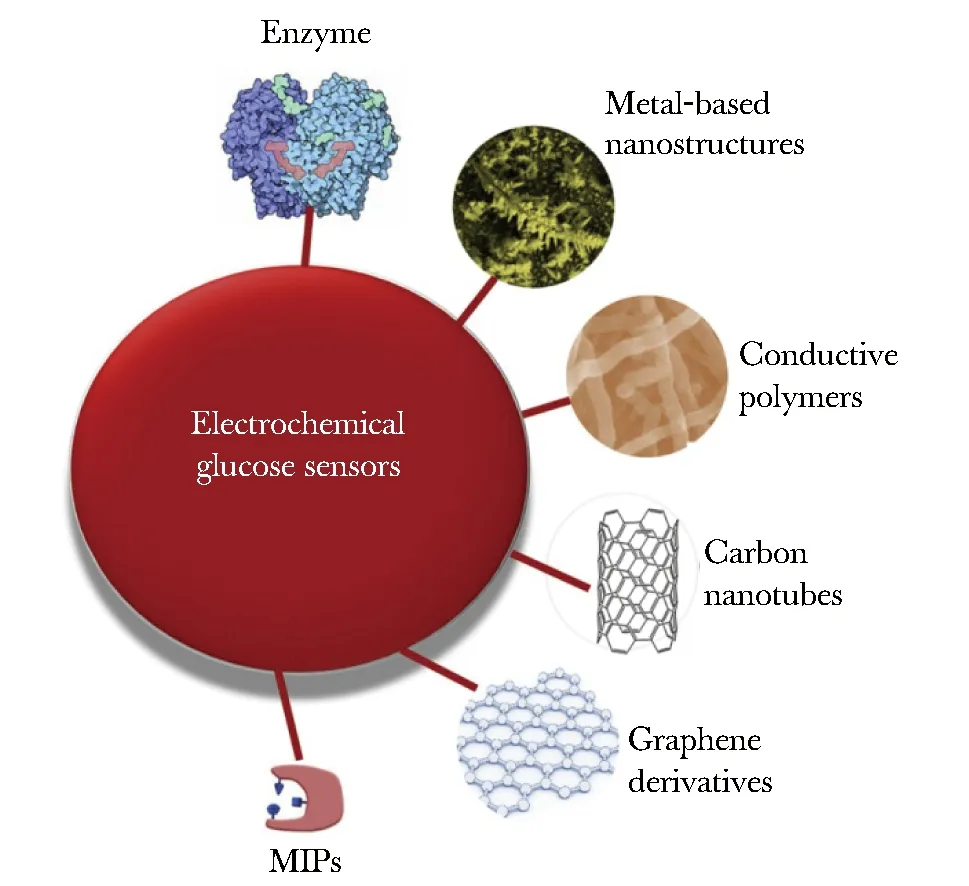

测量血糖水平最简单也是最常用的方法是手指采血,但重复采血带来的疼痛和伴随的强烈压力会使患者顺应性降低,具有局限性。纳米技术和传感技术的进步使葡萄糖检测向着小型化、智能化、低成本、用户友好等方向发展。葡萄糖传感器可以基于不同类型的传感器,例如热、光学、电化学、声学和磁性等等。其中,研究最广泛的是用酶作为传感元件的电化学平台, 图3展示了可用于电化学葡萄糖传感器的各种传感材料[22]。

图3 用于电化学葡萄糖传感器的材料[22]Fig 3 Materials for electrochemical glucose sensors[22]

同时,葡萄糖的检测不仅限于血液样本,对患者唾液、汗液或者尿液中葡萄糖的检测技术也不断进步。Xuan等[23]将金和铂合金纳米颗粒电化学沉积到微加工的还原氧化石墨烯(rGO)表面,并将壳聚糖-葡萄糖氧化酶复合物集成到工作电极的修饰表面,开发了基于人体汗液的可穿戴式葡萄糖传感器。对于尿液中的葡萄糖检测,嵌入棉织物3D基质中的银纳米颗粒具有类似过氧化物酶活性[24],将银纳米颗粒用化学镀金属沉积的方法结合在棉织物的单个纤维上,棉织物的高吸收性增加了银纳米颗粒的催化活性位点,可有效解决尿液中高糖浓度使天然酶活性迅速饱和的问题。在最近的一项研究中,研究人员用Cu2O纳米立方体与石墨烯的复合物作为传感器,检测了真实唾液样本中的葡萄糖含量[25],检测范围为0.002~171 mmol/L,灵敏度高,适合唾液中葡萄糖的传感范围,准确率可以达到95%。综上,多种葡萄糖传感方法与生物传感器的结合可以为糖尿病患者提供无痛、无压、准确、实时的检测平台,对于糖尿病的预防和治疗有重大意义。

2.4 纳米材料用于神经退行性疾病的诊断

神经退行性疾病指由于神经元结构和功能的逐步丧失而导致神经系统的组成部分神经元死亡,这种衰退催生了中枢神经系统(CNS)无法治愈的病理异常[26],包括慢性病(如阿尔茨海默病、帕金森病、肌萎缩侧索硬化症、亨廷顿病等)和急性病(如创伤性脑损伤、脑缺血、癫痫等)。大脑对氧化应激极为敏感,许多中枢神经系统疾病的特点是活性氧(ROS)的积累,导致脑组织严重损伤和不可逆的神经退行性变[27]。神经系统疾病诊断具有挑战性的根本原因在于许多慢性神经系统疾病的发展可能是缓慢的,疾病进展持续数年甚至更长时间,患者在开始时可能很少表现出明显的症状。结合临床研究,检测神经退行性疾病的生物标志物主要有乙酰胆碱酯酶(AChE)、β-淀粉样蛋白、tau蛋白、α-突触核蛋白、泛素C末端水解酶-L1(UCH-L1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、S100-β蛋白和胶质纤维酸性蛋白(GFAP)以及相关的miRNA等[28]。

近年来,在神经退行性疾病的研究中,基于电化学的检测方法发展迅速,Hassan等[29]综述了帕金森病相关联核蛋白的电化学生物传感器的发展情况。荧光探针介导的生物标志物可视化技术由于具备快速、无创、灵敏、实时、高分辨率等特点[30],在神经退行性疾病的早期诊断中越来越受到重视。另一项研究表明,基于靶蛋白与其对应抗体之间的免疫反应,使用基于吲哚的转向荧光团进行荧光标记,可以测定不同类型生物体液(包括脑脊液、血清、唾液和尿液)中的微量阿尔茨海默病蛋白质生物标记物[31]。例如,Park等[32]开发了一种由不同荧光纳米颗粒组成的新型试剂盒(WO2002/088706),用于阿尔茨海默病早期诊断。研究人员使用该试剂盒对不同阿尔茨海默病相关生物标记物的表达水平进行量化,证实miR-106b和miR-153具有显著的表达,两者可以作为早期诊断标志物。类似的产品还有试剂盒WO2010/144634,是通过确认DNA甲基化程度作为表观遗传学标记来诊断阿尔茨海默病[33]。

2.5 纳米材料用于心血管疾病的诊断

据世界卫生组织统计,心血管疾病是世界上最主要的死亡原因之一。血管中斑块积聚而导致的动脉血流异常是心血管疾病的主要原因。心血管疾病可能导致某些患者突然死亡而无任何预兆,临床上称为急性心肌梗死(AMI),早期的预防对于这种致命的疾病尤为重要。

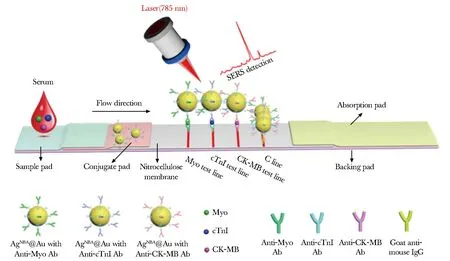

急性心肌梗死的早期诊断需要检测多种蛋白类心脏生物标志物,如肌红蛋白(Myo)、心肌肌钙蛋白Ⅰ(cTnⅠ)和肌酸激酶MB同工酶(CK-MB)等[34],其中,cTnⅠ的检测是目前AMI早期诊断生物标志物的金标准。Yola等[35]提出了一种基于氮化硼量子点(BNQDs)的新型印迹生物传感器方法,由于BNQDs的量子限制和边缘效应,使得其分散性和荧光特性有较大的提升,利用分子印迹聚合物与BNQDs的协同作用,构建了分子印迹电化学生物传感器,实现了血浆样品中cTnⅠ的检测。Wu等[36]报告了一种基于表面等离子体共振(SPR)的心脏生物标志物肌钙蛋白Ⅰ(cTnⅠ)三明治免疫分析方法,应用于人血清样品中cTnⅠ的检测,在复杂基质中表现出良好的选择性。Zhang等[37]提出了一种基于银核和金壳双金属纳米粒子的表面增强拉曼散射(SERS)侧向流分析(LFA)方法(图4),可以对心脏生物标志物Myo、cTnI和CK-MB进行多重定量检测,用于急性心肌梗死(AMI)的早期诊断。

近年来,外泌体检测在心血管领域受到愈加广泛的关注,研究表明,外泌体参与多种心血管生理和病理过程,具有有益或有害的活性。外泌体中的miRNAs可以作为指示病理状态的生物标志物。例如hsa-miR-208a在健康患者血浆中检测不到,但在患者胸痛发作4 h后出现,且明显早于肌钙蛋白;来自同一家族的hsa-miR-208b也被评估为AMI的生物标志物,与肌钙蛋白具有相似的产生趋势[38]。值得注意的是,miRNA自身的固有特征,例如短序列、总RNA样本中的低丰度、细胞中相对较低的表达水平以及家族成员之间的高序列相似性[39],使miRNA的应用需要精细的分离、富集过程以及相关的信号放大策略,如杂交链式反应(HCR)、滚圈放大(RCA)、催化发夹组装(CHA)等等。

3 总结与展望

纳米技术的发展日新月异,在医学检测和疾病诊断中的应用也受到了更加广泛的关注。纳米材料的形态、结构、表面修饰等因素影响着纳米材料的性能。用于医学检测的纳米材料首先应该在灵敏度、特异性、准确性等方面具备优良的性质;其次,需要关注纳米材料的安全性与生物相容性,以达到降低材料毒性反应和增强生物医学功能的目的;另外,考虑到工业化的生产与应用,还应该考虑纳米材料的成本以及检测过程的难易程度与所用的时间。相关传感技术与器件的高速发展也为纳米材料的应用提供了新的机遇与挑战,未来纳米传感器件逐渐向着小型、便携、自动化、多功能等方向发展。纳米材料各个方面的进步可为医学检测提供有力的支持,对疾病发生与发展做出更加快速准确的诊断,为维护全世界人类的生命健康做出贡献。

图4 基于核壳SERS纳米银的多重LFA的示意图[36]Fig 4 Schematic illustration of the core-shell SERS nanotag-based multiplex LFA[36]