云冈第1、2窟保护实验工程之启示

——基于1960年初保护维修图纸的记忆

2022-01-14王恒

王 恒

(云冈研究院,山西 大同 037001)

来到云冈石窟群最东端的第1、2窟,1组并列对称、规范整齐的双窟(图1)呈现在人们面前。这是云冈5组双窟之一,也是云冈双窟中唯一2个均为平面方形、平顶的中心塔柱式洞窟组合。进入洞窟内部,尽管多数造像并不完整,然中心塔柱巍然屹立中央、壁面层次井然有序、龛式列像整齐划一。殊不知在半个多世纪之前,这里曾是一处山贫荒野、崖壁不整、摇摇欲坠、似被废弃的石窟遗址(图2)。

图1 云冈第1、2窟外景(来源:张海雁摄)

图2 20世纪三四十年代的第1、2窟(来源:引自水野清一、长广敏雄《云冈石窟》第一卷)

同一处石窟前后对比出现完全不同的面貌之转机,出现在20世纪60年代。1960年5月,中国古代建筑修整所会同北京地质学院的工程技术人员到云冈石窟进行大规模的联合地质水文调查,寻找危害石窟的主要原因,以便提出保护石窟的可行性方案。为方便观察岩石渗水情况,分别在第3窟后室北壁和第18窟山顶上,凿观察洞1个和探测深井1口。10月,在北京召开了由中华人民共和国文化部主持的“云冈石窟保护专家会议”。经过科学对比研究分析,选择规模适当、风化坍塌较重的第1、2窟为保护修缮试点,名为“山西大同云冈石窟第一、二窟实验工程”,即以云冈第1、2窟为实验对象的国家级保护维修石窟文物的重点工程。工程于1964年结束,取得良好效果。由此,笔者翻阅了收藏在云冈研究院资料室的一批当时的设计图纸副本,因年代已久且受保存条件所限,近40张图纸中的线条、线段和文字多数已经不很清晰,但仍然传达了对今天乃至以后工作具有借鉴和引导意义的重要信息。

1 图纸类别及其主要内容

图纸可分为地形图、洞窟测绘图、保护设计图、施工图4类,共38张42份。通过对洞窟的系统测绘,掌握洞窟内外地形地貌、洞窟保存现状等第一手资料,并以此为根据设计出符合当时要求的保护维修方案及其施工方法。

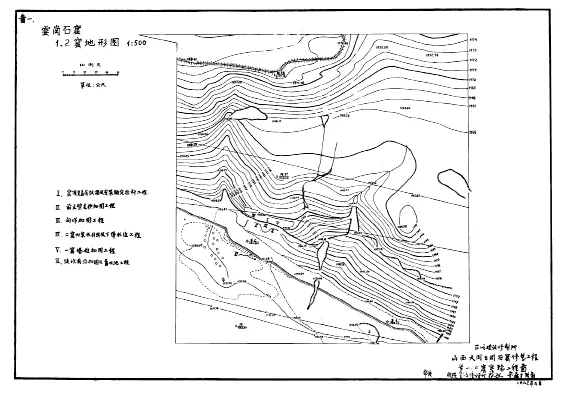

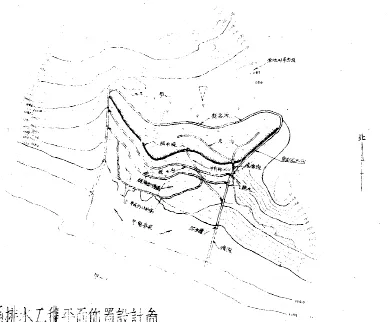

1.1 地形图

即对云冈石窟群最东端第1、2窟所处位置的地形测绘(图3)。由图纸所标比例尺可知,此图以第1、2窟所处位置为中心,向北、东、南、西,各分别延展约70 m、60 m、40 m、30 m,并在第1、2窟周边,以罗马数字标明6个需要维修的位置及其施工项目:I——窟顶覆盖层试揭及安装锚定拉杆工程(标明位置在第1、2窟山顶);II——前立壁支护加固工程(标明位置在第1、2窟外前立壁);III——间墙加固工程(标明位置在第1、2窟之间);IV——二窟内泉水引出及下降水位工程(标明位置在第2窟);V——一窟塔柱加固工程(标明位置在第1窟);VI——陡坎前沿加固及蓄水池工程(标明位置在第1、2窟前12~15 m处)。

图3 第1、2窟地形图(来源:云冈研究院)

图内等值线及所标数字显示,第1、2窟窟前地面海拔高度为1 141.445 m,洞窟山顶上的海拔高度为1 156.68 m,向北延伸的山坡缓慢升高,至洞窟崖壁前沿约30 m位置的海拔高度为1 162.57 m。由此知道,云冈石窟的海拔高度已然达到国家高原标准的1 000 m以上了。

1.2 洞窟测绘图

即对第1、2窟内外当时状态的实地测绘,共22张共26份。其中:①双窟整体测绘图,包括双窟外壁立面、双窟平面、双窟外左右侧面3种4张4份;②第1窟测绘图,包括南、东、北、西4壁,中心塔柱和窟顶,洞窟纵向剖图3种9张11份;③第2窟测绘图,包括南、东、北、西4壁,中心塔柱和窟顶,洞窟纵向剖图3种9张11份。

1.2.1 双窟整体测绘图

即对第1、2窟正立面、平面和第1、2窟外东西两侧(第1窟洞外东侧和第2窟洞外西侧)的测绘记录。

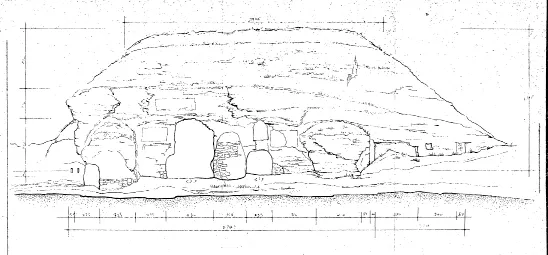

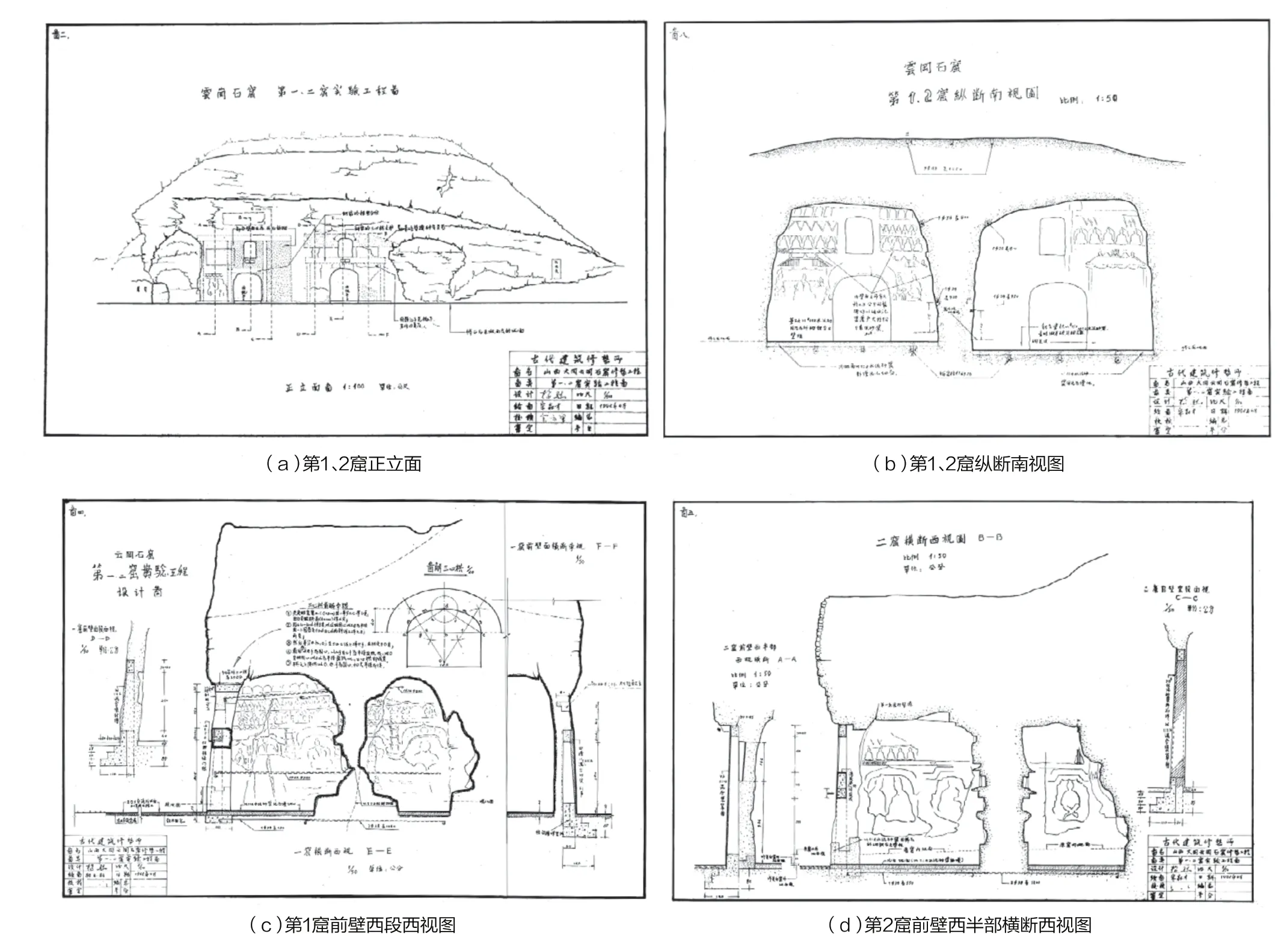

(1)第1、2窟正立面图(图4)。图纸显示,第1、2窟所处的位置,是一个下大上小的“土堆”形的平缓山体。图纸所标测绘宽度东自“左云交□”东侧,西至第2窟西侧一层方塔西侧边。从第1窟外东侧一层方塔东侧边至第2窟西侧一层方塔西侧边,标示距离为2 743 cm。测绘图显示,第1窟的窟门和明窗大致完整;第2窟的窟门、明窗位置,已然是一个不规则的纵向长方形敞口;2窟间的部分岩壁用石料垒砌填充;第1窟东侧方塔和第2窟西侧方塔2个双窟的左右边标志,由于风化坍塌并不对称;第1窟外明窗东侧崖壁上、第2窟外崖壁上方和敞口西侧,均画出铭记位置形状。

图4 第1、2窟正立面图(来源:云冈研究院)

图纸绘制用笔简练灵活,反映内容全面细致,特别讲究实况效果。不仅通过线条描述了岩石的质感及其风化斑驳状,还通过小草的点缀增强了洞窟外的自然沧桑特征。

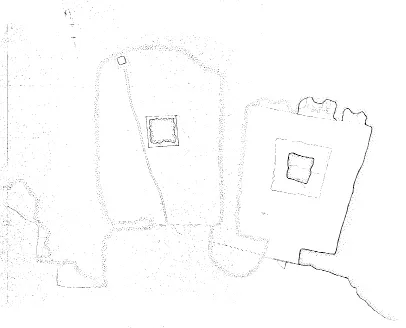

(2)第1、2窟平面图(图5)。该图所测平面高度大约在窟内地平面,有2个特征:一是第1窟东壁和北壁东侧用实线,其他位置则均用虚线表示;二是从第2窟北壁西侧向南,经过中心塔柱西侧,有达洞窟窟门的一条双线,应是泉水(石窟寒泉)由窟内北壁位置引向洞窟外的示意路线。该图未见各部分尺寸和比例尺标示。作为双窟,虽然在实际感受中2窟的规模一致,但测绘结果表明:在洞窟规模上,第2窟明显大于第1窟。

图5 第1、2窟平面图(来源:云冈研究院)

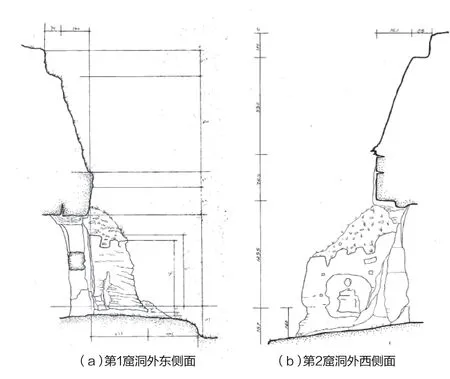

(3)第1、2窟外东西侧面图。包括第1窟洞外东侧面图和第2窟洞外西侧面图。分别测绘了第1窟洞口外东侧和第2窟洞口外西侧(图6)。

图6(a)为第1窟洞外东侧面图,主要针对窟门、明窗,窟外东侧塔柱西面以及窟外上方山体进行测绘,并标明测绘高宽尺寸,但文字大多模糊不清。好在顶部的2个数字75和140较为清楚,由此推断,从窟前地面至山顶前沿测绘高度约20 m;洞窟内南侧高度约800 cm;窟门和明窗所在壁面厚度约80 cm,两者上下间距约100 cm;窟外东侧残存1层塔柱(包括顶部积土)高约850 cm,南北底宽277 cm,塔顶宽约210 cm,顶部积土厚约200 cm。绘图线条显示,塔柱西面下层有横向岩石裂纹,塔柱中间有1个明显的纵向大口。塔顶积土下的岩石残留为较大且不规则的2组瓦垄形沟槽。

图6(b)为第2窟洞外西侧面图,主要针对窟外西侧塔柱东面以及窟外上方山体进行测绘,并标明测绘高宽尺寸。标示的数据显示,从窟门前向南约130 cm的位置起始向上至山顶的测量高度为2 862 cm,窟门上方约有160 cm的凸出山体遮掩。塔柱南侧有1条垂线标明的尺寸为140,似乎说明此处的地平面低于窟内地面140 cm。由此反证,窟内地面存在较厚的积土。图纸显示,第2窟外西侧塔柱南北底线为420 cm,比第1窟外东侧塔柱的277 cm的保存规模大了许多,其南边至顶部高度为1 395 cm,虽然其中有约1/3为塔顶积土,但也应是1座接近北魏初始规模的塔柱。图纸绘制的塔柱东面显示为1个风化严重的坐佛像圆拱龛,龛像均风化十分严重,佛像的头部已然与身躯分离,两者亦为残存轮廓。龛外上方两侧和右侧中部,各出现1个方形小孔,应是曾经修理过的痕迹。塔顶积土下的岩石残留为较大的4组不规则的瓦垄形沟槽。

图6 第1、2窟洞外东西侧面图(来源:云冈研究院)

1.2.2 第1窟测绘图

包括窟内壁面测绘图、中心塔柱和窟顶测绘图、洞窟剖面图3个部分。

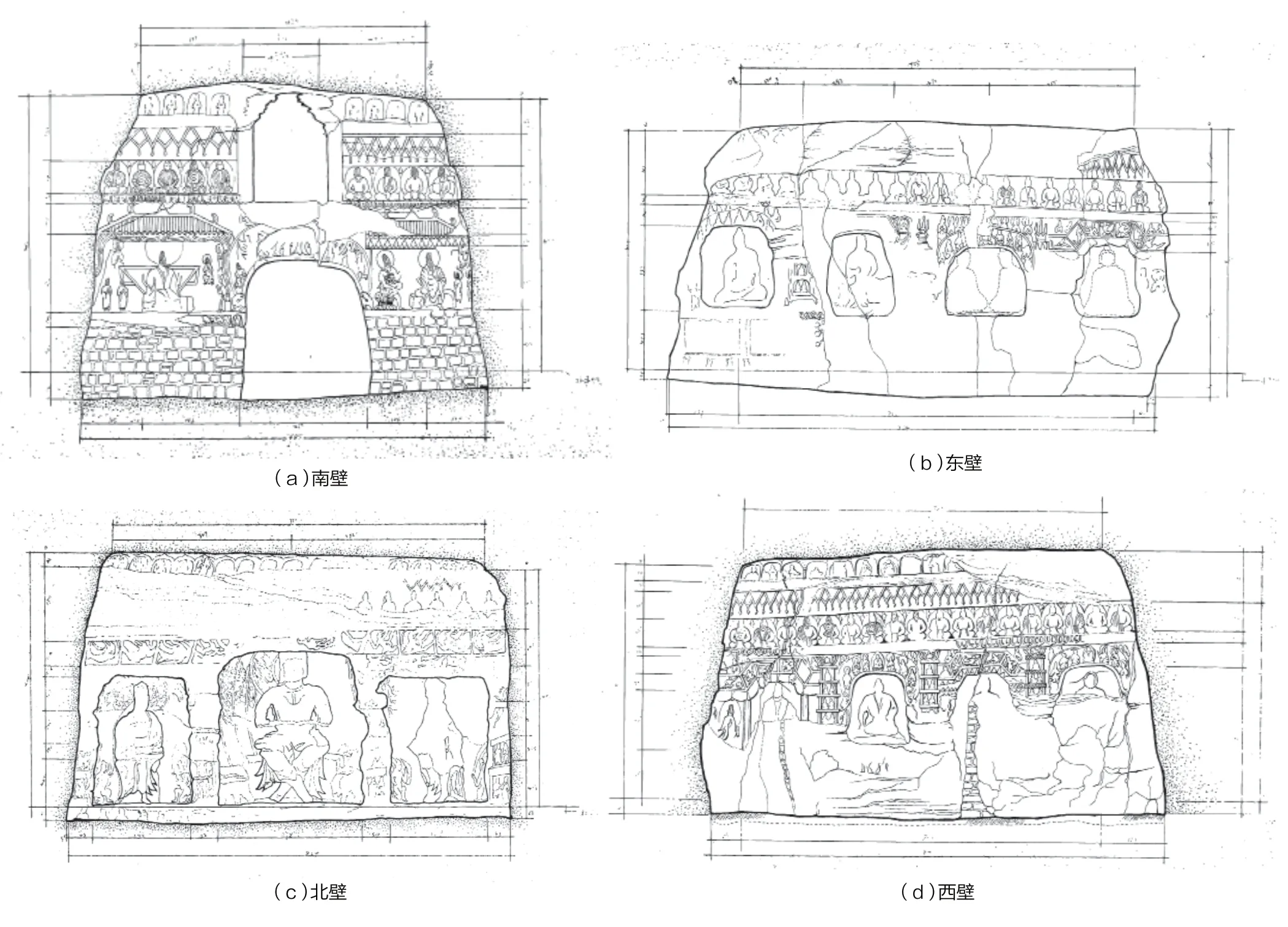

(1)壁面测绘图,即对洞窟南壁、东壁、北壁和西壁4个壁面的测绘(图7)。

图7(a)为第1窟南壁面图。图纸显示,第1窟内南壁前地面因积土形成西高东低的不平坦状;窟门东西两侧屋形龛以下的风化壁面用石块砌垒;窟门与明窗间的间隔壁面因裂隙而上下贯通,形成明显的壁面错位。图纸画出壁面及各层高宽尺寸,但所标数字模糊,仅见高宽均为3位数,可知单位为cm,东西2个高度的第1个数字为4,可知壁面测量高度达到4 m以上。

图7(b)为第1窟东壁面图。图纸显示,第1窟内地面积土较厚,北高南低。壁面风化严重,但仍可将其划分为5层雕刻:第1层的供养人仅见北侧残存的头顶进贤帽的列像;第2层北侧的佛教故事画出2幅边框;第3层的4大龛可辨为圆拱龛与形龛的间隔布局;第4层的坐佛列像较为整齐;第5层的天宫伎乐仅存北侧的4个残存龛形。壁面纵向分布3条裂隙,均由地面斜向直通窟顶:南侧的1条在南起第1龛内北侧;中间的1条在南起第2龛内中部;北侧的1条在南起第3龛北侧。图纸标出壁面及各层高宽尺寸,但所标数字模糊,仅见高宽均为3位数,可知单位为cm,左右2列高度的第1个数字为4,可知壁面测量高度达到4 m以上。上下2排宽度的第1个数字为7,可知壁面测量宽度达到7 m以上。

图7(c)为第1窟北壁面图。图纸显示,第1窟内北壁前地面因积土形成东西两侧高、中间凹的不平坦状。4层龛像明确:第1层胡跪供养天下部被积土掩埋,仅见部分造像上半部;第2层壁面通栏3间式

形龛内造像风化严重,但依旧明确为主像交脚菩萨和两侧梢间的舒相坐姿思惟菩萨;第3层的坐佛列像仅存东侧的几尊轮廓;第4层的天宫伎乐可见龛形。图纸标出壁面及各层高宽尺寸,但所标数字模糊,无法辨认。

图7(d)为第1窟西壁面图。图纸显示,与东壁相比较,此壁面保存较好。除下2层全部风化,上层北侧因风化造像不存外,壁面的其余图像均可辨别。与东壁一样,亦出现3条上下贯通的裂隙,其中的中间裂隙最宽,南侧的裂隙次之,两者均由石块填充。图纸标出壁面及各层高宽尺寸,但所标数字模糊,仅见高宽均为3位数,可知单位为cm,左右2列高度的第1个数字为4,可知壁面测量高度达到4 m以上。上下2排宽度的第1个数字为7,可知壁面测量宽度达到7 m以上。

图7 第1窟4个壁面图(来源:云冈研究院)

综合以上4幅测绘图,主要特点有3个:①第1窟因洞窟内积土尚未完全清理,因而地面高低不平,其测绘高度亦略小于壁面实际尺寸;②窟内各壁面风化程度轻重有别,即南壁和西壁保存较北壁和东壁略好,表明壁面所处位置不同,山体渗水程度亦不同,南壁和西壁特别是南壁,因与山体隔绝而水蚀风化较弱;③东西2壁均出现纵向贯通壁面的裂隙,是因自然地质作用和人工开挖使岩体应力释放和调整而形成的卸荷裂隙。

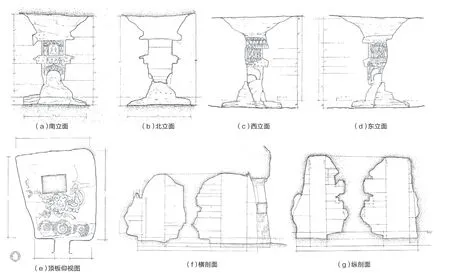

(2)第1窟中心塔柱和窟顶测绘图。即对中心塔柱四面和洞窟顶部的测绘。第1窟中心塔柱立面图(南、北)为1幅2图,分别为塔柱南面和北面(图8(a)、(b))。2图均有高宽尺寸标示,其中左侧的塔柱南面,还标有塔柱各层及其风化坍塌层位的尺寸,只因数字太过模糊而不可辨认。2图均可辨明塔柱之塔基、塔身(2层)、塔顶。

塔柱南面图的塔基、塔顶均已风化坍塌,没有图像。2层塔身不同程度地残存雕刻:下层圆拱龛内的造像仅见影像轮廓,龛楣较完整,龛楣左右上隅亦有残存雕刻,但龛式两侧以下因风化坍塌,两侧缺石,使塔柱变细。塔身上下层之间的仿斗和瓦垄雕刻只存中间部分,左右两侧的坍塌面上,画出方形小孔(云冈常见的古代修复痕迹)。塔身上层的龛像较为完整,但其上方的出檐(应为宝盖形)则全部坍塌,可见西侧画出4个小圆孔。

塔柱北面图的轮廓大致是南面图的镜像。但从上至下没有任何雕刻图像,其中,塔身下层位置坍塌缺石严重,甚而出现了1条横向的断裂纹。

第1窟塔柱立面图(东、西)亦为1幅2图,分别为塔柱西面和东面(图8(c)、(d))。2图均没有宽度尺寸标示,只有高度尺寸,但因塔柱北面整体坍塌,尺寸标示仅出现在西面的右侧和东面的左侧。2图均可明确塔柱之塔基、塔身和塔顶,但由于塔柱北侧(图8(c)左侧,图8(d)右侧)坍塌严重,塔身缺损较多,极具摇摇欲坠之感。

塔柱西面图中,在缺损塔身下端,由上至下斜向贯穿1条裂隙,将塔基与塔身下段的残石一分为二,北侧近正三角的残留岩石支撑着摇摇欲坠的塔柱,不至于即刻坍塌。塔身下层风化严重,仅残存部分圆拱龛楣以及上方少量的斗和瓦垄出檐。塔身上层亦存、失参半,残存之半于南侧,可见部分龛像及其上方的部分宝盖,宝盖上不多的并列方格内雕莲花和下垂三角帷幔纹,成为日后艺术修复的重要根据。塔顶仅为残存轮廓,艺术雕刻荡然无存。

塔柱东面图与西面图基本为镜像形态,在缺损塔身下端,由上至下斜向贯穿1条裂隙,证实其与西面图中的斜向裂隙呈贯通形态。塔基以及塔身下层的风化坍塌程度较西面图有过之而无不足,显得更加岌岌可危。但塔身上下层的残存龛像却较西面稍多一些。残存的部分圆拱龛楣上,可见2层雕刻:下层残存雕出身光的坐佛列像;上层为胡跪供养天列像。上方存有较西面图多些的斗和瓦垄出檐。塔身上层亦存、失参半,残存之半亦于南侧,3间式形内明间的交脚菩萨和梢间的弟子,仅北侧梢间内的弟子缺损半身。但其上方的宝盖则完全坍塌,头顶亦为残存轮廓。

图8(e)为第1窟顶板仰视图,即第1窟顶部图。图纸显示,整个窟顶南窄北宽,呈纵向梯形。中心塔柱以南可见大部分残存的图像,中心塔柱以北的图像则几乎全部风化不存。南侧可见的图像是并列的3朵大型团形莲花,靠近中心塔柱的雕刻有残存的龙形、飞天和云朵。图纸标出窟顶长宽比例尺,但所标数字模糊,无法辨认。

综合以上5张测绘图,主要特点有3个:①中心塔柱北侧岩体损失较多,使塔柱摇摇欲坠,亦是呈东西走向的卸荷裂隙造成的塌毁所致;②塔柱下层局部风化严重,塔柱第1层出檐南面左右两角坍塌面上的人工打凿小孔表明,古代(明清时或者更早)曾经有过修复工程;③顶部北侧大面积风化,是因后山渗水所致。

(3)第1窟剖图。即洞窟南北横向和东西纵向剖面图。图8(f)为第1窟横剖面图。此图为南北向剖图,剖线大约在洞窟北壁与南壁之间的中心线位置。图中标示了高宽尺寸,但数字全部不能辨认。图纸显示,中心塔柱风化坍塌异常严重,除塔基与地面、塔顶与窟顶有较大接触面外,塔身部分较细,特别是塔身下层仅有较少部分保存,有摇摇欲坠之虞。剖面南侧可见第1层出檐及下层龛像的龛楣部分,上层龛像似有所保存。北壁大龛有较大深度,且龛式上方出檐具下垂留石(应是龛楣帷幕部分)。测绘表明,洞窟中心塔柱前的空间明显大于塔柱后的空间。

图8(g)为第1窟纵剖面图。此图为东西向剖图,剖线大约在中心塔柱中心及与东西2壁面之对应龛式(约为两壁南起第3龛)位置间。图纸虽然标注了高宽尺寸,但所有文字均模糊或已经消失不见。与南北向剖图相比较,中心塔柱似保存了较多的石量和雕刻,除下层明显细小外,塔基、塔身中腰、塔顶等均见形象轮廓。其中塔身上下层虽然不全却都保存出檐,上层龛像似有所保存。

图8 第1窟中心塔柱四立面图、顶板仰视图及横纵剖面图(来源:云冈研究院)

1.2.3 第2窟测绘图

包括窟内壁面测绘图、中心塔柱和窟顶测绘图、洞窟剖面图3个部分。

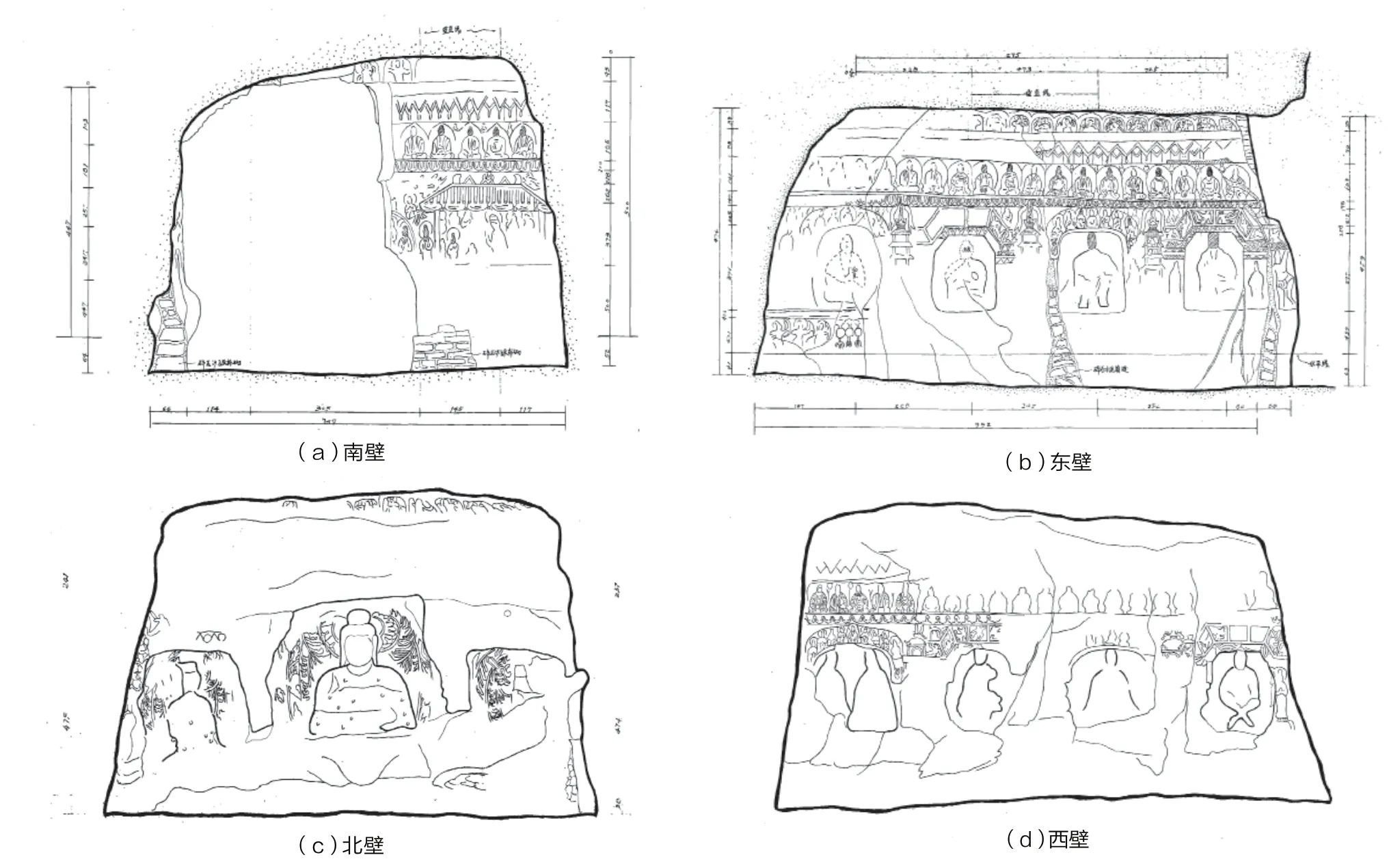

(1)第2窟壁面测绘图,即对洞窟南壁、东壁、北壁和西壁4个壁面的测绘(图9)。

图9(a)为第2窟南壁面图。图纸显示,该壁面的窟门、明窗以及壁面东侧完全坍塌不存,由此在壁面偏东侧的位置形成1个不规则的纵向长方形窟口。残存的壁面西侧可见中层的屋形龛和上层的坐佛列像,最上层的天宫伎乐列龛仅见模糊的轮廓。壁面下层均风化,靠窟门的下部有石块垒砌。该图高宽都标示了尺寸,东侧测绘高度为447 cm,向下延伸64 cm;西侧测绘高度为500 cm,向下延伸52 cm。两者还在壁面的间隔、层段间标示了尺寸。

图9(b)为第2窟东壁面图。图纸显示,此壁面前的地面亦有积土,北侧较高,南侧较低。壁面风化严重,不少图像已然不存。但与风化严重的西壁相比较,整体保存较好。除第1层完全风化、第2层仅存北侧的1幅佛传故事“太子射艺”外,其余4层雕刻均有较多图像。图中显示,由于与第1窟西壁间墙,其壁面的纵向裂隙亦为3条,其中南侧和中间的2条裂隙内,可见有石块填充。壁面图的上下左右均标明测绘尺寸:下992 cm,上275 cm,左(北)474 cm,右(南)459 cm。壁面龛像布局上下分层,左右分段,均标示尺寸。

图9 第2窟4个壁面图(来源:云冈研究院)

图9(c)为第2窟北壁面图。壁面风化严重,仅见中层位置3间式大龛明间内的佛像轮廓和两侧梢间的轮廓,亦有残存的造像背光。壁面最上层可见零星的天宫伎乐列龛轮廓。

图9(d)为第2窟西壁面图。图纸显示,这是一个风化非常严重的壁面。虽然中层的4大龛像轮廓明显,但雕刻内容多残缺不全,或已不复存在。

综合以上4幅测绘图,与上述第1窟壁面的3个特点基本一致,只是东西2壁的风化程度与第1窟正好相反,即西壁风化严重,东壁保存较好。此外,第2窟的南北2壁,各有自身的特点:在南壁,因窟门、明窗东侧完全坍塌,仅存壁面西侧的中上层龛像,东侧成为1个纵长方形的敞口;北壁的风化亦十分严重,3间式大型造像龛仅存中层部分,上下造像已然风化殆尽,这不仅是北壁后山渗水所然,更与出口于壁面西侧的“石窟寒泉”的长年水蚀有很大关系。

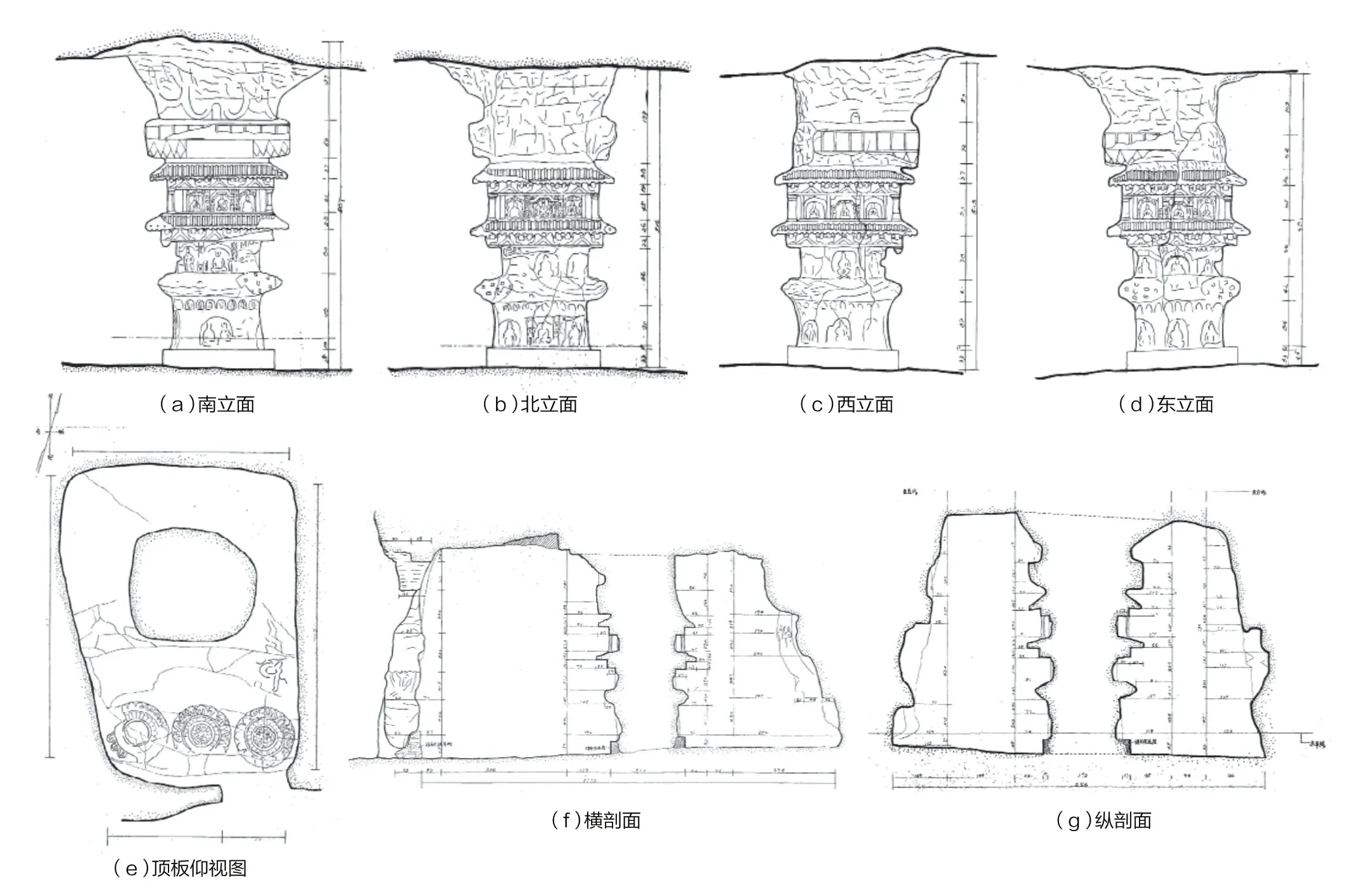

(2)第2窟中心塔柱和窟顶测绘图。即对中心塔柱四面和洞窟顶部的测绘(图10)。

图10(a)、(b)为第2窟塔(南、北)立面图。亦为1幅2图中心塔柱立面图,分别为塔柱南面和北面。南面测量高度(地面积土深度未测)587 cm,北面测量高度(地面积土深度未测)516 cm。2图均标明塔基、塔身各层和塔顶高度。塔柱南面图明确标示了塔柱的测量高度。塔基高度仅为35 cm,塔身各层高度分别为:第1层19+118=137 cm,第2层80+29=109 cm,第3层64+37=101 cm,宝盖69 cm。塔顶的测绘高度为137cm。

实测图显示,第2窟中心塔柱南面虽然塔基矮小,塔身的第1层龛像及其出檐有较严重的风化坍塌,但整体塔形保存了较好状态。特别是塔身第3层,并列的3个龛像、支撑出檐的两侧短柱、一斗三升人字乃至上方的瓦垄顶出檐均保存完好。塔身最上层的宝盖虽有完整形象,但中间的部分雕刻缺损。塔顶呈倒三角达窟顶,风化严重,仅隐约可见弧形曲线形,应为龙形雕刻的残存。

同样,塔柱北面亦标明了塔柱的测量高度。塔基高度仅为33 cm,3层塔身分别标出各层龛像和出檐的高度:5+80+96+22+26+45+19+38=331 cm,上方宝盖与塔顶的高度为157 cm。

图纸显示,塔柱北面的塔基依旧矮小,塔身均有风化坍塌,除第3层并排的3个龛像和第2、3层的檐下一斗三升人字保存较好外,其余部分由上至下逐渐加重。塔身上层的宝盖与塔顶的表层岩石均大面积脱落,仅见两者轮廓。

图10(c)、(d)为第2窟塔(东、西)立面图,亦为1幅2图中心塔柱立面图。分别为塔柱东面和西面。东西2面均标有纵向测量总高度(地面积土深度未测),亦标有塔基、塔身和塔顶的分别高度,但因字迹不清,不易辨认。从残迹观察,东西两面的测量高度(地面积土深度未测)均在5 m左右。

图10 第2窟中心塔柱四立面图、顶板仰视图及横纵剖面图(来源:云冈研究院)

测绘图显示,塔柱东西两面的风化程度均较严重。塔身整体由塔身下层中间向上直达塔顶北侧,纵贯1条裂隙,应为开凿洞窟后山体卸荷作用在中心塔柱中的表现。除塔身第3层具较完整的艺术雕刻外,其余位置的风化坍塌都十分严重。其中塔身上方的宝盖以及上部塔顶北侧有大量岩石坍塌。

图10(e)为第2窟顶板仰视图,即第2窟顶部图。图纸不仅在线描图四周标出直线以示四面测绘长度尺寸(但具体数字不能辨认),还在图纸左上角划十字线,标注了东、西、南、北4个方向。图纸显示,整个窟顶南窄北宽,呈纵向梯形,风化十分严重。中心塔柱以南可见不多的残存图像,中心塔柱以北的图像则全部风化不存。南侧可见的图像是并列的3朵大型团形莲花,靠近中心塔柱的雕刻有残存的飞天形象片段。

(3)第2窟剖图。即洞窟南北横向和东西纵向剖面图。图10(f)为第2窟横剖面图。此图为南北横向剖图,剖线大约在洞窟北壁与南壁之间的中心线位置。与第1窟横剖面图由西向东不同,该图为由东向西。图中标示了高宽尺寸,由南至北的窟内测绘距离为1 110 cm,但其他数字不能全部辨认。图纸显示,窟内地面积土较深,中心塔柱以南地面低于塔柱以北地面,与第1窟中心塔柱一样,位置偏于洞窟北侧,使得塔前空间大于塔后空间。中心塔柱的方形塔基很小,塔柱第1层和第2层龛像风化严重,边沿轮廓不整,第2层的出檐和第3层轮廓清晰,塔柱顶部南侧保存较好,北侧坍塌严重,缺石较多。剖线位置的顶部亦不平整,南侧有明显缺石。

图10(g)为第2窟纵剖面图。此图为东西纵向剖图,剖线大约在中心塔柱中心及与东西2壁面之对应龛式(约在2壁南起第3龛)位置间。图纸详细标注了测量位置东西2壁和塔柱的分段尺寸,亦有窟内东西宽度尺寸。其中塔柱的分段标注较为密集。图纸显示,塔柱左侧地面明显高于右侧地面,顶部亦为左高右低。与横剖图一样,中心塔柱第1层和第2层龛像位置风化较重,上方第2层出檐和第3层保存较好,而塔顶的方形宝盖两侧保存都较为完整。

1.3 设计图

即是对第1、2窟全面保护维修所进行的设计图纸。主要有防渗排水设计图、第1、2窟外立面修复设计图、第1窟中心塔柱修复设计图以及第1、2窟的整体加固设计图等。

1.3.1 防渗排水设计图

包括第1、2窟山顶防渗排水和第2窟泉水导渠设计。

(1)第1、2窟崖顶防渗排水工程平面布置设计图(图11)。该图以图3所示山顶的地形高低进行设计。通过在围绕第1、2窟较远的山顶不同位置设计截水沟、汇水沟、排水沟,并在距洞窟较近的山顶位置修筑阻水墙和铺设防渗层,试图解决大气降水流渗侵蚀洞窟之虞。

图11 第1、2窟崖顶防渗排水工程平面布置设计图(来源:云冈研究院)

由此图纸可知,早在半个多世纪前,石窟保护中已经认识到水对石窟风化的直接影响了。此图的设计意义重大,对目前和今后的石窟防水工程具有引导和借鉴作用。

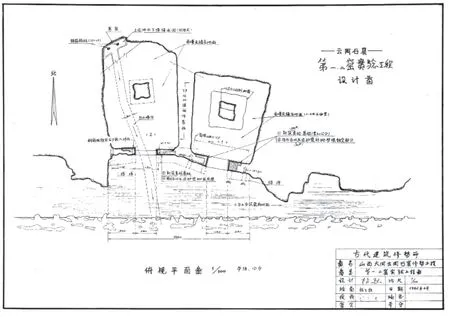

(2)第1、2窟俯视平面图(图12)。该图以图5为测绘基础,对双窟内外的修复加固,特别对第2窟泉水的处理作出详细设计安排,以彻底排除历史上泉水对洞窟的影响损坏。图纸显示,在第2窟北壁西侧的泉水口处修筑封闭式下降接水沟,盖板上部为2根25 cm×25 cm的钢筋砼柱(大概为揭取方便),泉水通过洞窟地面的引水暗沟,流经中心塔柱西侧,向东南由窟门位置处流出窟外,并继续以暗流形式,排至距洞窟外崖壁约13 m的护坡出水。

图12 第1、2窟俯视平面图(来源:云冈研究院)

与此同时,该图纸标示出双窟多个部位的修复加固点,并作出设计:①以高分子材料加固第1窟中心塔柱。②对双窟窟门和明窗两侧的石壁进行修复加固,第1窟的设计是,新筑厚30 cm的素砼,再用块石以水泥砂浆补砌壁根蚀空部分;第2窟的设计是,新筑素砼基础,用块石以水泥砂浆砌筑前壁。施工中的要点是钢筋砼框架全部嵌入墙内。③矽(硅)化加固(双窟)间墙基础。④(双窟内)铺墁无缝石地面。⑤三合土夯筑窟前地面。

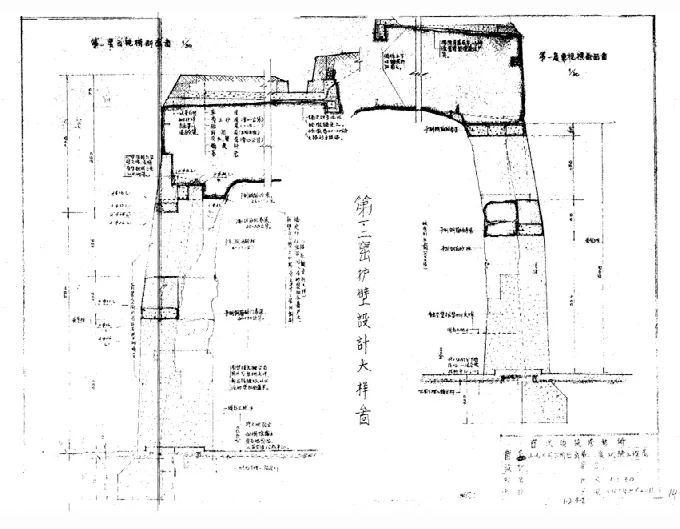

1.3.2 双窟修复设计图

包括双窟外立壁及其双窟内南壁和第1窟中心塔柱的修复加固设计。

(1)正立面图(图13(a))。此图是在图5的基础上设计的,图纸以点绘形式将需要修复加固的部分前立壁作出标示。其中第1窟是窟门两侧下层和明窗两侧上层;第2窟为窟门以上和东侧、明窗左右和下方。显然,第1窟是加固,第2窟则是一项对窟门和明窗的再造工程。同时在2窟的窟门、明窗间都增加了一个称作“钢筋砼框架分位”的强化构件。对第1窟明窗东侧的铭记(朱廷翰题记)作出“将题记先拓下,另仿旧复原”的安排。另外,在明窗上方、双窟外东西一层塔柱间的崖壁上,由西向东以A、B、C、D、E、F标出5个点,但并未说明设计意图,可能是锚定拉杆嵌入的位置,或是需要加固的部位。

(2)第1、2窟纵断南视图(图13(b)),即第1窟和第2窟内2个洞窟南壁的修复设计。图纸中的第2窟南壁,绘制出与第1窟形制相仿的窟门和明窗,表示为修复以后的继续设计施工。虽然第1窟南壁窟门、明窗及其两侧相对保存完整,但由于多有裂隙发育,甚至由于裂隙而使个别部位壁面错位。由此提出“内壁面上所有大于0.3 cm的裂隙均以纯水泥浆灌严,大于1 cm者用50#砂浆”。为强化2窟窟门两侧的基础,还提出“基础以150#水泥砼用片石补砌蚀空之壁根”。图纸标示出2窟多个部位的锚定拉杆位置:一是2窟南壁位置之间上方并排嵌入3根长1 050 cm的锚杆;二是2窟间墙上方各嵌入1根长800 cm的锚杆;三是2窟间墙下方分别嵌入1根长900 cm和950 cm的锚杆;四是2窟地面大约以均等距离各嵌入3根锚杆。

(3)包含第1窟前壁西段西视和第1窟前壁面横断东视的第1窟横断西视图(图13(c))。此图纸的主体图为第1窟横断西视图,是为图8(f)的镜像剖图。但图纸所表达的重要设计却出现在主体图的左右两侧:一是第1窟前壁西段西视;二是第1窟前壁面横断东视。通过东西2个相反角度的图示,设计出第1窟南壁外侧壁面的加固修整,以及在窟门、明窗之间加装强化固件的措施。

(4)包含第2窟前壁西半部西视横断和第2窟前壁东端西视的第2窟横断西视图(图13(d))。此图纸的主体图为第2窟横断西视图,是图10(f)(第2窟横剖面图)基础上的设计图。与第1窟一样,图纸所表达的重要设计却出现在主体图的左右两侧:一是第2窟前西半部西视;二是第2窟前东端东视。通过东西2个相反角度的图示,设计出第2窟南壁外侧壁面的修复。明确为“30#水泥砂浆料石墙,以1:3:6混合浆罩面”。

图13 第1、2窟修复设计图(来源:云冈研究院)

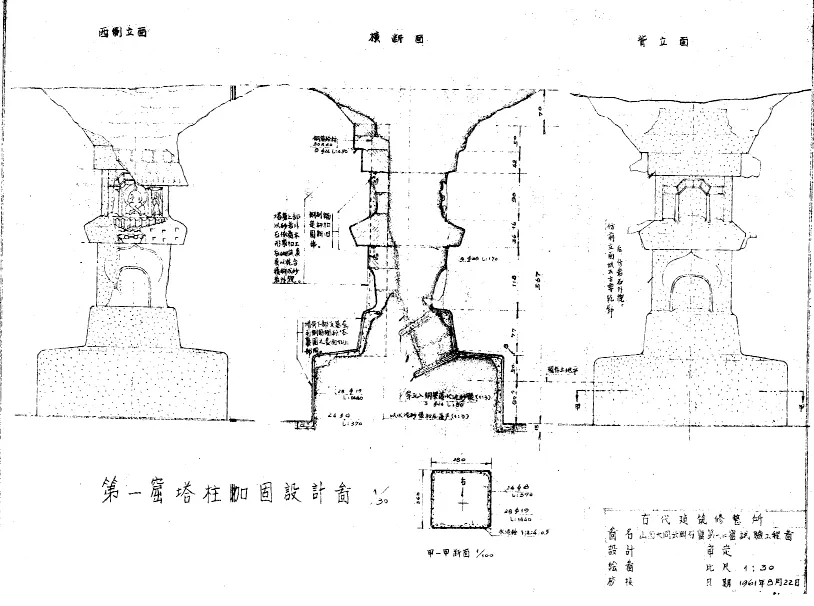

(5)第1窟塔柱加固设计图(图14)。该图分别以塔柱西侧立面、横断面和背(北侧)立面3幅塔柱立面图阐述出设计方案。图纸左侧西侧立面,以点绘形式,标示出塔基和塔柱北侧需要补石加固的部分。图纸中间横断面图绘出塔柱内部的加固方法:①塔身下部及基座用钢筋砼牢固,表面以混合材料成砂岩外貌;②塔身上部以砂岩块石依图构形象,加工后砌筑表层以混合裱糊成砂岩外貌;③钢制锚定杆加固新旧体;④塔身第1层穿孔入钢梁灌水泥砂浆;⑤塔柱由上至下以水泥砂浆加压灌严。图纸右侧背立面(北面)图,亦以点绘形式标示出需要补石加固修复的部分。图纸显示,由于塔柱北面几乎整体坍塌,从塔基、塔身到塔顶均以麻点覆盖。此外,图纸下部还绘出一个名曰“甲—甲断面”的方形图,标明的尺寸是380 cm×360 cm。以尺寸推断,可能是第1窟的塔基平面轮廓设计图。

图14 第1窟塔柱加固设计图(来源:云冈研究院)

图签所示的绘制时间是1961年8月22日。由此可见,虽然第1窟塔柱迟至20世纪80年代初才得以修复,但早在20多年前即已有了修复的设计图纸。

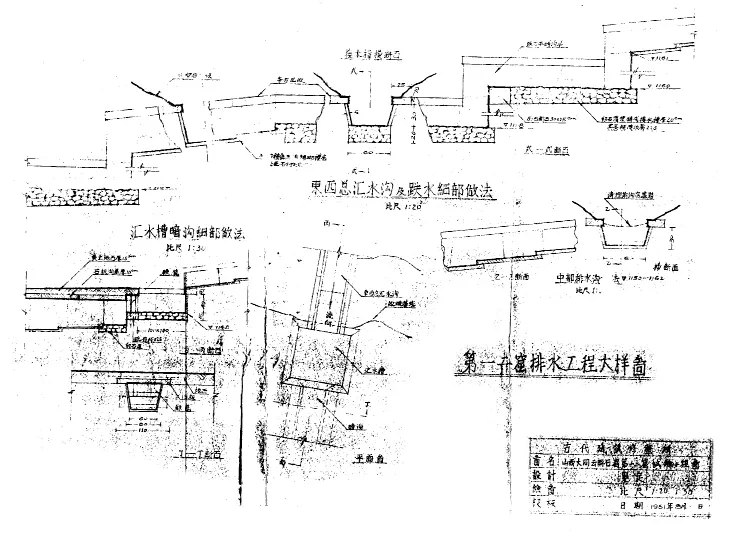

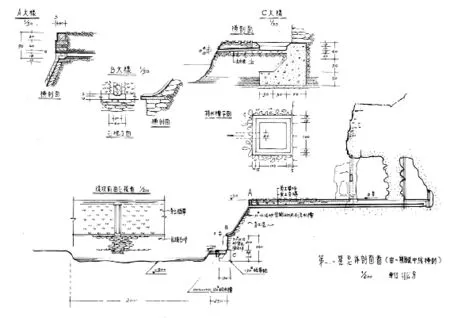

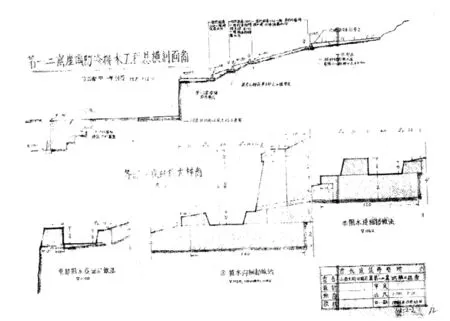

1.4 施工图

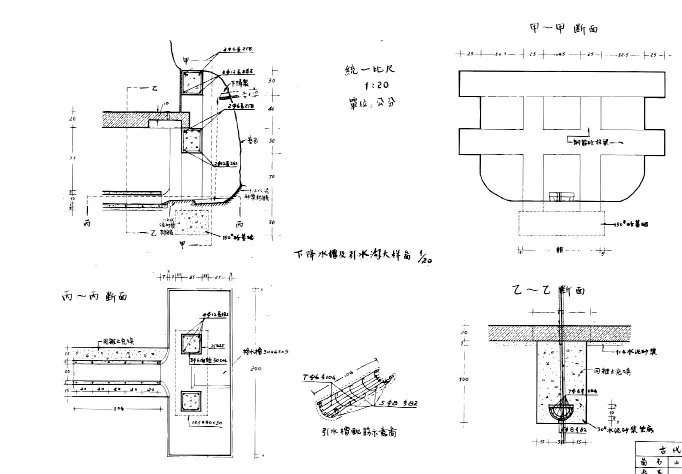

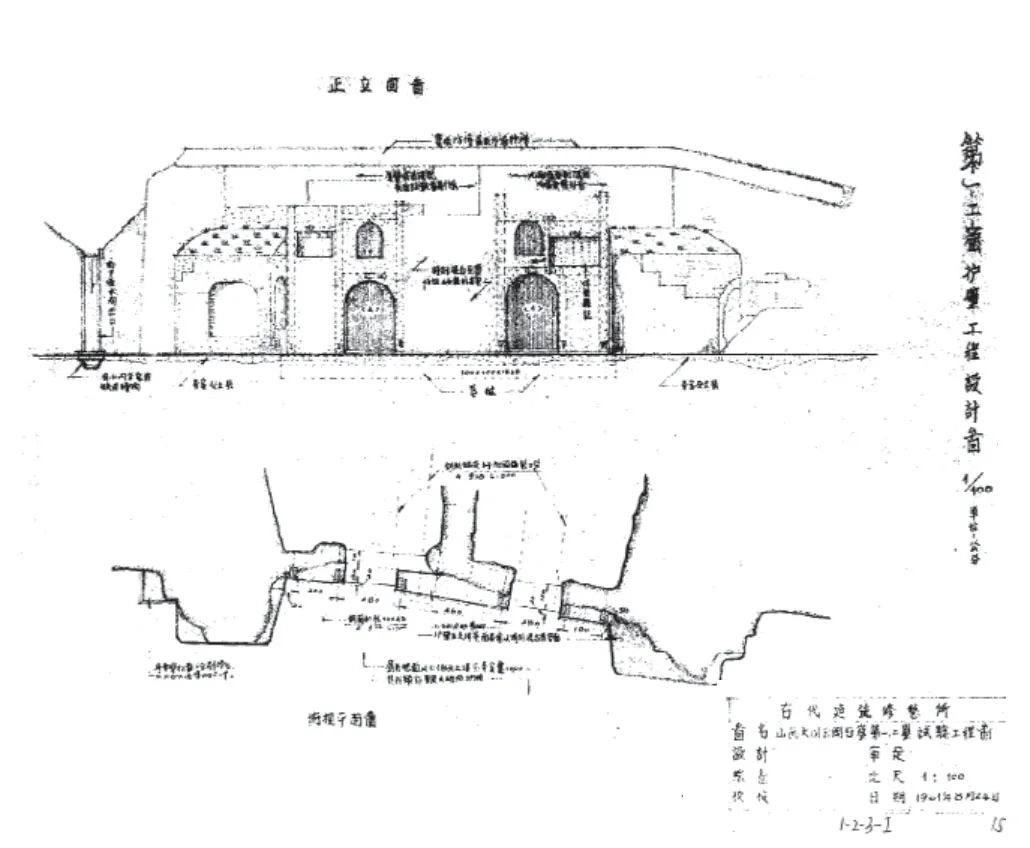

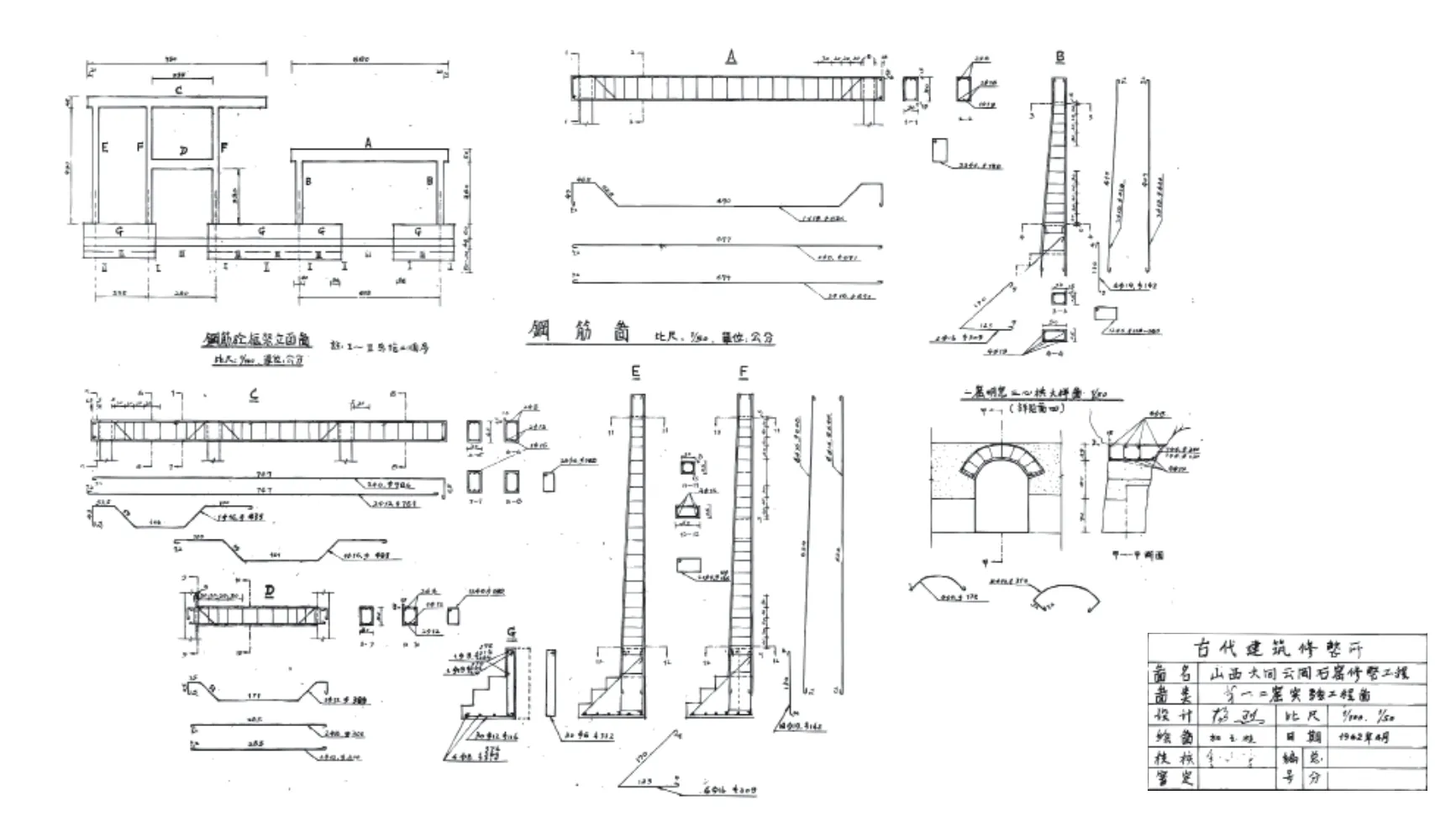

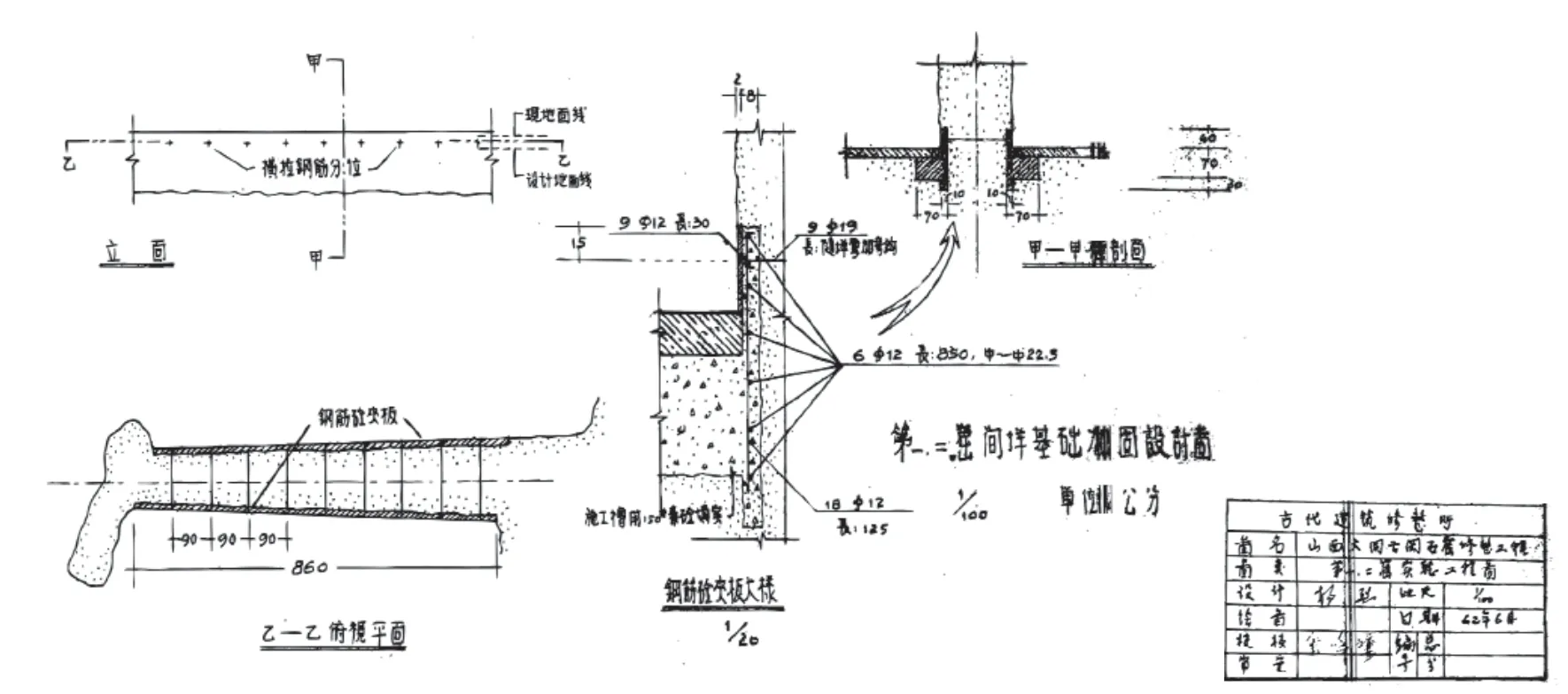

即是实施第1、2窟山顶防渗排水工程,双窟外立壁以及东西一层塔柱的修复加固工程,双窟间墙加固、第1窟中心塔柱修复加固等工程的施工方法、用材等设计图纸。此类图纸共有8张,即:第1、2窟排水工程大样图(图15);第1、2窟实验工程设计图,总体剖面(图16);第1、2窟崖顶防渗排水工程总横剖面(图17);第1、2窟护壁工程设计大样图(图18);第1、2窟下降水槽及引水沟大样图(图19);第1、2窟护壁工程设计图(图20);第1、2窟钢筋混凝土框架立面图,钢筋图,第1窟明窗三心拱大样图(图21);第1、2窟间墙基础加固设计图(图22)。

图15 第1、2窟排水工程大样图(来源:云冈研究院)

图16 第1、2窟实验工程设计图,总体剖面图(来源:云冈研究院)

图17 第1、2窟崖顶防渗排水工程总横剖面图(来源:云冈研究院)

图18 第1、2窟护壁工程设计大样图(来源:云冈研究院)

图19 第1、2窟下降水槽及引水沟大样图(来源:云冈研究院)

图20 第1、2窟护壁工程设计图(来源:云冈研究院)

图21 第1、2窟钢筋混凝土框架立面图,钢筋图,第1窟明窗三心拱大样图(来源:云冈研究院)

图22 第1、2窟间墙基础加固设计图(来源:云冈研究院)

8张施工图纸,均对第1、2窟的全面维修加固的各项工程作出了具体施工设计,每张图大都包含几个小图,涉及多个内容。如图16,在设计第2窟泉水

的导流工程的施工方法时,首先将第2窟从地表下的导流渠到洞窟山顶的南北向剖图绘出,以使施工者明白其意。再以A大样、B大样、C大样、引水横剖面、护坡横剖面、接水槽平面、陡坎前面正视图多达7个具体位置、不同角度的图示,以形象化的绘制(绘出草地、石块、砖砌等细节)将施工方式一一表达清楚。在泉水隐藏的洞窟前地面和流经护坡的剖图中,还标示出“夯土层”“50#水泥砂浆铺砌片石流水槽”“150#砼基础”“150#砼水槽”等字样。再如图15,在设计双窟山顶排水工程中东西总汇水沟及跌水细部做法时,绘制了山顶不同位置的接水槽、汇水槽、排水沟等的平面图与横断面及其尺寸,亦以形象化的图示或文字,表达出所使用材料的名称和特点。

2 实验工程的施工与效果

根据杨玉柱《大同云冈石窟第一、二窟实验保护工程简报》[1](以下简称《工程简报》),设计方案确定后,于1963年7月正式施工,至10月底完成主体工程,又于1964年6月间进行罩面仿旧及环境修整等工作。具体项目简略如下。

(1)前立壁支护:壁根范围筑钢筋混凝土挡墙基础,加固根部和防止前壁继续向前下方滑动;壁身立钢筋混凝土框架支顶上部悬石,减轻旧壁荷载;浆砌料石复原东前壁。

(2)间墙加固:2窟间墙,由于长期受地下水的侵蚀及重力的影响,造成壁根风化破碎,上部壁体向前下方错动。壁根两侧采用了钢筋混凝土加固,保证间墙基础的稳定。

(3)第1窟塔柱加固:塔柱后半部崩塌无存,残存柱体的下部支离破碎,中部被裂隙切割,严重危害其稳定性,故采用高分子材料进行了灌浆固结实验。

(4)第2窟内寒泉处理:该窟后壁原有泉眼1处,通过地下排水疏流窟外。因原水位高,而又排水不利,造成窟内长年潮湿,使雕刻品逐渐风化脱落。工程方面采取了从原地下降水位,加深引沟及防渗措施。

(5)雕刻品的封护加固:第1、2窟的四壁浮雕,均已风化,严重者酥粉或起壳。对于部分雕刻品以高分子材料进行了封护加固实验,防止继续风化脱落。

(6)罩面处理:凡新加构件和补砌旧壁以后的露明处,均用石灰、白水泥和一般颜料配成旧色罩面,求得与原壁相近。

(7)附属工程:第2窟塔柱基座、壁根蚀空等处,砌石加固;窟内岸边裂隙,在基础前后方向用通长“锚定拉杆”嵌入基岩以下,将前后岩体牵拉牢固;窟内外地面及环境加以修整。

经过实验工程的整体加固维修,从土木工程上解决了第1、2窟本身的稳定性;从结构上与旧壁没有明显的不同,保证了石窟原貌;罩面后的效果基本做到了与旧岩石相似。但依旧存在洞窟顶部渗漏、第1窟中心塔柱大面积坍塌(图23)等一些随时可能危害石窟安全的问题。为此,1980—1983年,又对第1、2双窟进行了以山顶防渗加固、第1窟中心塔柱填石加固及艺术修复为主要内容的工程项目。山顶防渗加固工程的位置在第1、2双窟外山顶,经山顶平整后,铺设厚约30 cm的三合土夯实,并依山势在前沿垒砌石料,达到固结要求。对中心塔柱进行的填石加固和艺术修复工程,是在1960年实验工程中采用高分子材料进行灌浆固结的基础上,根据当年已出图纸(第1窟塔柱加固设计图,即图14)对塔柱后半部崩塌无存和残存柱体下部支离破碎、中部被裂隙切割等损害部位进行填石加固,并参照塔柱残留部分的艺术表现,做了雕刻造型(图24)。完成了1座整体面貌较为完整的中心塔柱(图25),也强化了塔柱对洞窟顶部的支撑作用。在完成以上2项工程项目的同时,还对双窟外东西塔柱和部分崖壁蚀空坍塌部位进行了石料填补加固。

图23 第1窟中心塔柱旧照(来源:引自水野清一、长广敏雄《云冈石窟》第一卷)

图24 1983年工人在第1窟中心塔柱南面砌石(来源:赵岐摄)

图25 第1窟中心塔柱现状(来源:张海雁摄)

基于实现对石窟文物进行有效保护的目的,云冈第1、2窟的保护维修实验工程,具有指导性意义。工程的设计理念和施工方法、工艺等,不仅在1974—1976年的云冈“3年保护工程”中得以应用,还被推广到重庆大足、河南龙门、甘肃麦积山、河北响堂山、山东驼山等石窟、石刻文物中的保护维修工程中。

3 启示

实验工程已然过去半个多世纪,工程的勘察测绘设计等历史资料,仍对我们认知云冈地质物理特点及其保护维修工作具重要意义。

3.1 制定设计施工原则的必要性

《工程简报》明确,在工程设计伊始,即便制定了施工原则,即:在尽可能保持原貌的原则下进行设计。把保固性的新加结构物尽量隐蔽起来,避免突出。为了达到与原来岩石相协调的效果,除去在新加结构的轮廓上尽量求其自然外,在罩面工序上仿岩石旧色和其自然形状,与旧壁协调,也是修整石窟工作中很重要的一项。所有新加构件和施工中各项工序,均不得妨碍和损坏雕刻艺术品。同时,为了依照基本原则实施工程,在施工前,即以现代理念撰写了《山西大同云冈石窟修缮工程第一、二窟实验性修缮方案说明书》①藏于云冈石窟研究院资料室。,施工中,针对洞窟残破实际,提出《云冈石窟岩石加固的化学处理方法》。

我们看到,设计施工原则中所谓“与旧壁协调”“所有新加构件和施工中各项工序,均不得妨碍和损坏雕刻艺术品”等内容,与《文物保护法》中“对不可移动文物进行修缮、保养、迁移,必须遵守不改变文物原状”的文物保护维修原则相吻合。由此知道,早在《文物保护法》没有颁布时,这些后来被作为文物保护原则纳入《文物保护法》的内容,已经在云冈石窟的保护维修中实施了。而于正式施工前撰写的《说明书》乃至《岩石加固的化学处理方法》等提前制定的类规范化文件,成为施工中严格执行的“法规”。如此维修后,不仅使石窟面貌变得规范整齐,更极大地提高了洞窟的稳定性,为今后一系列石窟群保护工程的实施,奠定了重要的技术施工基础。

3.2 实地勘察测绘在工程设计中的重要性

《工程简报》明确,自1960年7月对洞窟进行勘查、测绘工作,经数次研讨于1962年4月确定修整方案,并在6月完成技术设计,1963年7月正式施工,至10月底完成主体工程,又于1964年6月间进行罩面仿旧及环境修整等工作。整体实验工程前后持续整整4年时间。其中的勘察、测绘和设计用时2年,而主体施工仅为4个月,加上最后的“罩面仿旧及环境修整”等工作,施工时间也不到5个月。由此知道,在云冈第1、2窟实验工程中,正式施工前的勘测、研讨和设计等占据了工程的大部分时间,而实际施工用时仅是前者的1/4还不到。

文物遗产“不可再生”的特点,要求人们在保护维修工程中秉持慎重而严谨的态度。从云冈第1、2窟维修后的效果观察,尽管实际施工用时不长,但由于准备充分,工程竣工后,在石窟整体面貌出现明显改观而更加完整的前提下,石雕艺术未受丝毫影响。乃至在1983年对第1窟中心塔柱进行修复的后续工程中,由于使用当时的设计,当然也坚持了实验工程的设计施工原则,使修复后的塔柱在形制保持、艺术样式及其与周围环境协调等方面,均达到预期效果。

3.3 云冈窟内的卸荷裂隙问题

云冈实验工程的部分设计图纸表明,不少洞窟内东西2壁出现纵向贯通壁面的裂隙,是为自然地质作用和人工开挖使岩体应力释放和调整而形成的卸荷裂隙,对此,可通过“裂隙灌浆”的方法进行修补。同时启发我们,在洞窟外的前立面加盖窟檐,或可减缓地质应力作用造成的自然卸荷。

3.4 洞窟防水应以疏通为主

“二窟内泉水引出及下降水位工程”设计,以及“第1、2窟崖顶防渗排水工程平面布置设计图”(图11)、“第1、2窟崖顶防渗排水工程总横剖面图” (图17)、“第1、2窟下降水槽及引水沟大样图”(图19)等设计图,都关乎洞窟内外的水害治理问题。由此知道,早在半个多世纪前,石窟保护中已经认识到水对石窟风化的直接影响了。这些设计意义重大,对目前和今后的石窟防水工程,具有引导和借鉴作用。

3.5 设计施工队伍的重要作用

云冈第1、2窟实验工程图纸之图签标明,其设计绘制单位为“古代建筑修整所”,图名为“山西大同云冈石窟修整工程”,图类为“第一、二窟实验工程图”,设计者为“杨烈”,绘图者为“杨玉柱”或“宋森才”,日期为“1961年”“1962”年或“1963”年,技术审核人为“余鸣谦”。同时,为保障勘察测绘设计施工等整个工程实施过程的科学有序,还邀请了有关学院和工程、科学研究单位予以协助。当然,负责日常保护管理的云冈文保所之工程技术队伍,当是设计施工中的基础力量,由于长年与石窟为伴,熟知洞窟“点滴”的优势不可或缺。由此可知,在文物遗产的保护维修过程中,既需要高水平的组织管理者和勘察测绘设计人员,也需要熟悉遗产本身及其所在地环境、条件的基层工作队伍。这是工程取得圆满成功的重要保障之一。

3.6 实验工程技术的当前运用

作为不可移动的文物遗产,石窟保护维修工作是一个不会停止的过程。就云冈而言,小工程从未间断,而大工程则3~5年就有一次。最近一次是鲁班窑石窟的保护维修工程。作为云冈石窟组成部分之一,该小型石窟居于云冈石窟群西侧十里河对岸。面对风化坍塌十分严重而摇摇欲坠的3座洞窟,经反复酝酿报批,云冈研究院于2017年启动了对鲁班窑石窟的加固维修工作。经过实地勘察测绘,编制了《鲁班窑石窟抢险加固工程设计方案》,施工中所用方法、工艺、材料等虽然相较于半个世纪前有了部分变化,但其中的裂隙灌浆、锚杆加固、混凝土浇筑等,依旧是实验工程所采用的基本工艺和方法(图26),且取得满意效果。

图26 加固维修中的鲁班窑石窟(来源:闫宏彬摄)