云冈石窟保护面临的困境及解决途径

2022-01-14杜之岩王金华

杜之岩,江 姝,王金华

(复旦大学文物与博物馆学系,上海 200433)

1 云冈石窟保存突出问题的分析

公元460年,在昙曜高僧的策划、主持下,依据武州山开凿洞窟、雕刻造像,营建“昙曜五窟”——“高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世”[1],掀开了云冈石窟近70年的营造史,同时也是我国中原及南方地区石窟寺营建的肇端。此后,佛教石窟寺艺术在我国繁盛延续千余年,奠定了云冈石窟在我国石窟寺营建史上不可比拟的地位。营建之初,除了洞窟内精美绝伦、色彩绚丽的雕像外,山崖外立面也雕造了千佛、摩崖石刻、瑞兽、仿木构件,并建造了寺庙建筑,气势恢宏,《水经注》载:“山堂水殿,烟寺相望,林渊锦镜,缀目新眺。”1 500余年间,云冈石窟历经多次兵燹损毁及风雨侵蚀,破坏严重,但现存的石窟造像依然绚烂多彩,精美的雕刻艺术和深厚的历史文化,感人至深。

中华人民共和国成立后,国家高度重视云冈石窟保护工作,实施多项专项保护工作,效果显著。尤其是20世纪60年代,以云冈石窟岩体开裂失稳及风化破坏问题为主要治理对象,开展了科学保护示范研究工作,其科研成果不但支撑了云冈石窟的科学保护,也对我国石窟寺保护工作起到了示范和引领作用。但因云冈石窟地质与自然环境条件复杂,云冈石窟保护仍面临众多困境,关键技术仍未取得突破,众多突出问题依然威胁石窟寺的安全保存,保护形势依然十分严峻。

云冈石窟损毁破坏最为显著的是小型洞窟与石雕像,以及崖壁外立面石雕像、大型洞窟后壁面石造像,而且其残损破坏状态的趋势仍在持续发展,至今尚未找到有效的治理方法和防治技术。目前,云冈石窟迫切需要解决的突出问题,主要体现在以下3个方面。

1.1 云冈石窟外立壁岩体及其雕刻的残损破坏

云冈石窟开凿之初,石窟寺都建造有寺院建筑,“凿石开山,因岩结构,真容巨壮,世法所稀,山堂水殿,烟寺相望”[2],石窟寺的外壁及其石刻、石雕像因为保护设施(寺庙建筑)的遮蔽而得到很好的保护。但北魏后期的“六镇起义”、北周武帝灭佛、辽金及清初战乱等事件,导致云冈石窟的保护性寺庙建筑多次被损毁。很长时间里,云冈石窟处于自然荒废状态,外立壁及其石刻、石雕像暴露在风雨冰雪侵蚀下,逐渐被风化作用破坏。目前,外立壁岩体及其雕刻表层呈现鳞片状与片状开裂、片状空鼓现象十分突出,并处于破坏进程加快的状态(图1)。针对石窟外立壁岩体及其雕刻风化破坏,防治或预防的关键技术还未取得突破,故无法实施有效的防治或预防。

图1 云冈石窟外立壁岩体及其石刻鳞片状开裂破坏(来源:作者自摄)

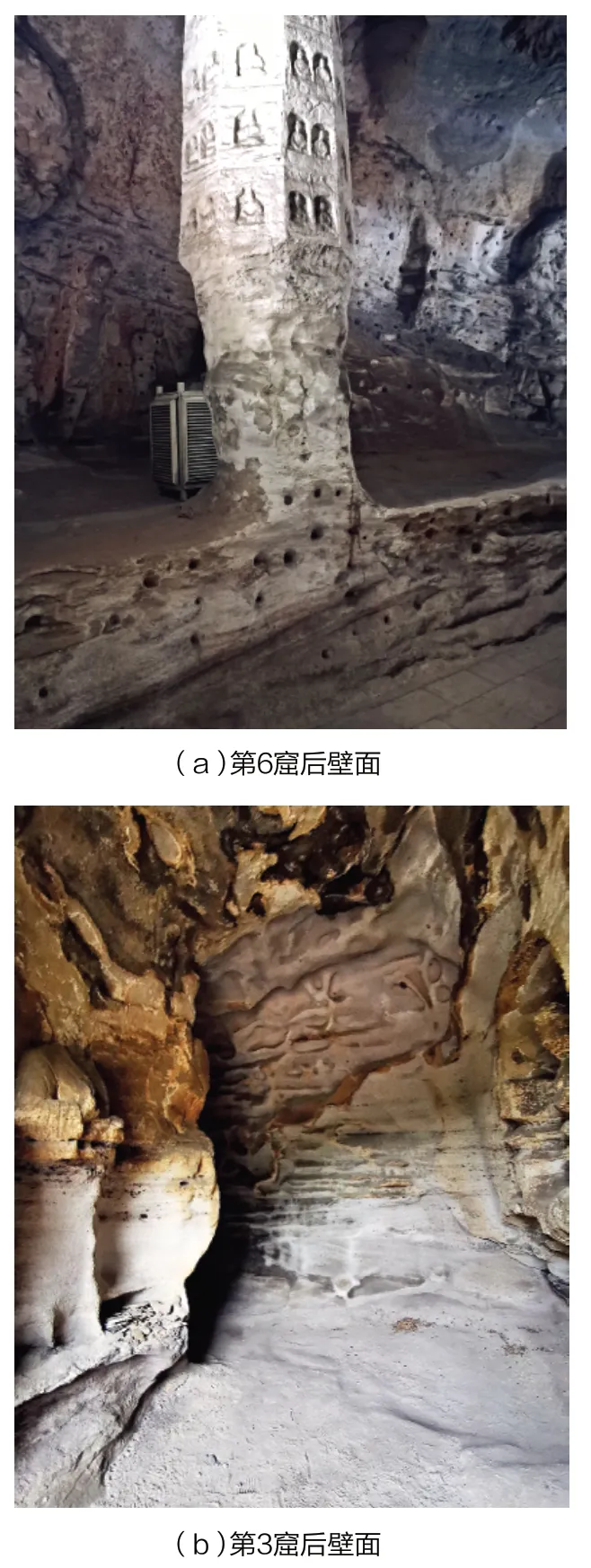

1.2 云冈石窟大型洞窟后壁岩体及其雕像受渗水的侵蚀破坏

云冈石窟第5~第10窟等大型洞窟开凿于北魏鼎盛时期,石窟寺营建工程宏大、雕像精美绝伦、内容丰富多彩,是集云冈石窟大成的精华窟。但由于洞窟与自然山体相连,洞窟后壁岩体长期处于含有液态水与气态水的状态,在水汽运移的侵蚀,以及由水运移与蒸发所诱发的可溶盐集聚、侵蚀、水岩作用等多种风化破坏作用下,后壁岩体及其雕像,损毁十分严重(图2)。

图2 复杂的渗水病害引发云冈石窟后壁岩体及其雕像破坏(来源:作者自摄)

为解决大型石窟后壁岩体及其雕像因水诱发的风化破坏问题,首先应解决“水”的问题。但云冈石窟岩体渗水病害微弱(即没有明显的渗流现象),岩体长期处于浸湿的含水状态,其渗水病害为岩体裂隙水+层面裂隙水+砂岩体含水+岩石孔隙水水汽运移的水文地质模型,且渗流机制复杂,渗流路径难以精细探测,渗水病害形成机制难以精确模拟和判定,因此,精准、有效的治理措施难以实施。云冈石窟洞窟后壁岩体及雕刻渗水病害的状况及其危害性问题,是我国石窟寺保护治理工作的难题,现有探测技术、评估分析理论还难以破解,治理工作任重道远。

1.3 被忽视的云冈石窟窟内石雕像本体的开裂及剥落病害

云冈石窟洞窟内石雕像、石刻,虽然总体上保存较好,但受温湿度变化影响,洞窟岩体岩石材料本身出现劣化,导致石窟雕像表层岩体结构变松散、强度降低,发育出各种形态的微小裂隙。石雕像开裂、空鼓现象突出,时常出现小块体剥落,危害石雕像的安全,破坏了石雕的整体价值(图3)。

图3 窟内石雕像本体岩体开裂病害(来源:闫宏斌提供)

上述病害由于其破坏规模小、破坏方式细微,往往被忽视。近年来,云冈研究院文物保护科技工作者,通过长期监测、评估,认识到云冈石窟石雕像本体岩体开裂及剥落病害的危害性,开展了以预防性保护为目的的日常维护和适当干预防护工作,取得了显著的效果[3-6]。但目前采取技术的可靠性、实施效果的耐久性、安全性等科学评估技术还不完善,缺乏预防性保护技术标准的支撑,干预防护工作的规模、程度、标准如何把控,亦缺乏理论和技术支撑,需要在保护实践中进一步深化、完善。

云冈石窟本体小型块体开裂、剥落及其残损破坏,是我国石窟寺保护工作忽略或开始得到注意、刚刚起步的保护工作,有许多工程程序、材料的工艺、效果、修复技术标准等问题值得探讨,也是下一步云冈石窟保护不可回避的问题,还是我国未来石窟寺保护工作中不可回避的问题。

2 云冈石窟突出问题的原因分析

以上提出的3个突出问题,在我国其他石窟寺也存在,比如:乐山大佛水的侵蚀问题,以及由水诱发的生物破坏、石雕像风化破坏的突出问题;大足石刻本体造像的风化破坏、彩绘金箔残损破坏的突出问题;龙门石窟卢舍那大佛表层尘土附着污染、水溶蚀(石灰岩)破坏的突出问题;陕西彬县大佛寺大佛窟地下水长期渗流侵蚀破坏、石窟岩体结构失稳等突出问题。这些问题至今还难以得到有效解决,甚至有些突出问题的危害性、严峻性还没有被充分认识。

云冈石窟以及我国其他石窟寺存在的突出问题、深层次问题,依然没有得到有效解决的原因十分复杂。

2.1 石窟寺病害特征的复杂性与差异性

石窟寺病害现象复杂及其差异性显著是石窟寺病害的主要特征。同一种石窟寺病害现象,由于石窟寺所处的地质条件、气候条件不同,病害的发生机制也会不同(图4),即使同一石窟寺群,不同的洞窟,因为地质构造、地层岩性与赋存环境的微小差异,病害的形成机制也不同。另外,石窟寺病害现象十分微弱的特征,病害会随时间发生潜移默化的细微变化,这也增加了对石窟寺病害认知、分析的难度。

图4 乐山大佛与大足石刻存在的不同病害现象(来源:作者自摄)

水利工程、地下硐室工程、边坡工程等领域都有详细、可实施、可操作的行业标准和国家规范,但文物保护工作,尤其是石窟寺保护工作,由于病害现象微弱、病害类型复杂、形成机制差异性巨大,无论是探测评估技术还是治理技术都很难形成具体、详细、可推而广之的标准与规范,只能是指导性的参考行业标准。比如,龙门石窟潜溪寺水害治理理念、治理技术十分先进,治理效果十分显著,但同样的方法却无法应用于乐山大佛水害治理工作,也无法应用于大足石刻“卧佛”水害治理工作,甚至无法应用于同在龙门石窟的奉先寺石窟水害治理工作。石窟寺勘察、评估及治理工作的非标性,加大了保护工作的难度。

综上,云冈石窟存在的深层次问题、突出问题难以解决的关键原因在于:探测、评估与治理关键技术领域难以实现突破,尤其是精细探测与评估技术、保护材料等关键技术领域,所以关键技术瓶颈的制约是最主要的原因。

2.2 关键科学技术瓶颈制约

石窟寺面临的突出问题、深层次问题的探测评估及其治理依然未能突破关键技术瓶颈制约。例如,针对石窟岩体裂隙微弱渗水病害,现有精细勘测、探测与评估技术、设备的精度,无法满足石窟岩体裂隙渗水微弱病害精细探测、精准评估的要求,常规、成熟的水利工程、地下硐室工程、边坡工程等领域先进勘察、探测技术,无法直接应用于石窟岩体微小裂隙渗水病害的探测、评估,这就增加了石窟寺病害探测、评估的难度。在微小裂隙渗水病害的治理技术领域,也缺乏在最小干预、低压灌浆的前提下,既能有效灌入,又能有效防渗的适应性材料和专业灌浆设备。

3 云冈石窟深层次问题解决路径探析

3.1 深刻理解石窟寺保护工作的内涵

石窟寺作为野外不可移动石质文物,其存在一般有几百年至上千年的历史,这个时间尺度与普通工程的设计使用年限(100年)完全不同(图5)。也就是说,普通的水利工程、边坡工程、隧洞工程等主要解决建造后百年的安全问题(百年大计);而石窟寺需要解决的问题是已经经历了几百年、上千年之后的安全问题,远远超出普通工程安全设计年限之外(千年大计,或千年以上大计)。以地质边坡工程安全为例,在开挖初期,由于应力释放,原有裂隙张开,在开挖扰动、水体浸泡等作用下,将不断坍塌,坍塌破坏规模、程度呈现初期较少(破坏滞后性)—中期增多(大量控制结构强度降低)—后期渐少(破坏后形成相对稳定性的边坡)的一个过程[7]。石窟寺是已经过上述3个过程后的石窟岩体,处于后期平稳期的安全问题。

图5 石窟寺保护与工程建设所研究范畴的差异性(来源:《 石窟岩体结构稳定性分析评价系统研究》)

石窟寺病害认定与治理也与普通工程存在迥异。普通的水利工程、边坡工程、隧洞工程等,关注的往往是大规模的结构失稳问题或大流量的出水问题,对工程结构安全不构成威胁的问题不在其关注和治理的范围内;而石窟寺的病害往往现象微弱、破坏方式微小、发展渐变,不会诱发石窟寺岩体大规模结构安全问题,但对文物本体及其价值损害却很严重,而这类病害又属于普通工程忽略或不予考虑的范围。因此,石窟寺保护在保护理念、保护原则、安全标准、治理规范、治理范围、干预程度等方面,均与普通建设工程存在迥异。

石窟寺病害现象微弱的特点决定了需对其进行“精细化、精确化、精准化”的探测、评估和治理,且须遵循“最小干预原则”,故治理工程的规模、干预程度严格受限。许多高精尖的先进技术、方法,面对石窟寺文物病害时“束手无策”,故对石窟寺病害的勘察、探测、评估、治理等研究要更加细微且深入,这也对勘察、探测、评估技术提出了更高且有针对性的要求。

石窟寺病害的差异性和治理工作的非标性,是石窟寺保护工作的显著特点。受地质构造、地层岩性、环境条件差异的影响,石窟寺病害的形成机制因其特定区域评估要求而具有特殊性,治理措施更是“一事一议”,很难形成具有普遍适用性、标准化、程序化的治理措施,增加保护工作的难度和复杂性。

综上,相比普通建设工程,石窟寺保护工作所研究的范畴更加深入和精细。只有正确理解了石窟寺保护工作的内涵,认识到石窟寺保护和普通建设工程的区别和难点所在,才能在今后更有针对性、更加深入地开展包括云冈石窟保护在内的石窟寺保护工作。

3.2 通过方法创新突破关键技术瓶颈

针对石窟寺病害特征开发原创性探测设备,无论经费支持,还是科学理论,都是不现实的,而借鉴其他领域的科学技术进行针对性、适应性集成应用是一条有效的解决途径。

由于常规探测技术精度等瓶颈的限制,云冈石窟岩体裂隙渗水的形成机制,尤其具体到第5窟、第6窟、第7窟、第8窟,以及第4窟等特定对象的渗水模型,目前还无法做到精确的分析评估。

云冈石窟渗水病害主要分为2种类型:一是石窟窟顶附近区域岩体的裂隙渗水引发的病害,水源为大气降水沿石窟窟顶裸露岩体裂隙渗入石窟内部的水;二是山体内部复杂渗流体系诱发的大型洞窟后壁岩体内产生气态水、裂隙水、孔隙水等。近年来,通过实施窟顶周边区域综合防渗排水工程,石窟窟顶岩体裂隙渗水病害得到了有效治理,尤其是渗水严重的第14窟,窟顶岩体渗水病害治理效果显著。但第5窟、第6窟等大型洞窟后壁渗水病害,还未能制订出有效的解决方案,是目前云冈石窟保护工作最大的困扰。

2002—2005年,建设综合勘察研究设计院联合云冈石窟研究院采用电法、地震、地质雷达、井下电视等地球物理探测方法与钻探与岩土工程试验等方法,对云冈石窟开展了以石窟渗水病害治理为目的的水文地质条件综合勘察研究工作,勘察工作全面、深入、细致,并取得了系统性的成果,查明了云冈石窟所在水文地质单元内的地形地貌、区域地质构造、地层岩性、水文地质及工程地质条件,阐释地下水补给、径流、排泄条件及向石窟的运移规律,分析石窟渗水病害的形成机制,并提出了云冈石窟渗水病害防治的整体治理方案,经多方论证,国家文物局原则上同意了治理方案,但整体治理工程至今未能实施。

深入研究勘察工作可以发现其中的难点与困境。虽然勘察工作采取了钻探、示踪试验、探测、监测等各种技术手段,但由于石窟岩体渗水现象微弱,裂隙渗流网络复杂,渗流通道细小、狭窄,并且云冈石窟洞窟后壁岩体的渗水还与岩石孔隙水运移密切关联,类似毛细血管的渗流网络,其裂隙渗流及其岩体孔隙水运移信号大大低于常规探测技术的精度范围,通过常规技术手段难以精细查明石窟岩体的渗流路径,提出的渗流机制模型也无法对具体的渗流路径做出精准的评估;石窟岩体裂隙渗水病害要求彻底的治理,即使是潮湿状态、浸湿状态的微弱水,而文物保护工程“最小干预原则”严格限制了勘察与治理工作的规模、程度。以上几种因素叠加,实现精细探测、精确评估、精准彻底治理的目标,几乎不可能达到,故实施方案能否实现彻底治理水害的目标存疑。

与云冈石窟类似,大足石刻宝顶山大佛湾“卧佛”裂隙渗水病害的治理也是同样的状况。20世纪60年代初期开始勘察、研究、治理“卧佛”渗水病害,截至2014年总共实施了5次综合治理工作,但都未能得到有效治理。直到2017年的治理工程才有效解决了“卧佛”的渗水病害(图6)。“卧佛”渗水病害水文地质条件比云冈石窟后壁岩体渗水病害简单得多,但即使2017年治理措施效果显著,渗水病害详细的渗流机制以及治理的科学原理仍不清晰。由此证明:常规探测技术和评估方法,无法突破石窟岩体裂隙渗水病害探测、评估的技术瓶颈。

图6 大足石刻卧佛渗水病害勘察阶段拍摄的“卧佛”头部及红外热成像照片(来源:作者自摄)

季节性,主要与大气降水有关。一般夏季渗水、沁水现象显著,岩体含水率,或水汽运移加剧;冬季恢复干燥。利用石窟岩体裂隙渗流或含水状态的季节性变化特征,开展地球物理场信号差异性变化的长期监测、探测分析,结合钻孔电视、井中地球物理场探测、地下水变化监测,并对相关数据进行数值模拟分析,即由地球物理场一次的探测,转变为长期(不少于1个水文年)监测、探测与数值模拟相结合的新方法,从科学原理上,具备突破现有探测技术精度、评估方法技术瓶颈的前景。但此方法既需要对现有探测设备进行适应性改造,也需要经费、人力的专项投入。

3.3 以适应性保护材料为抓手,促进保护技术的进步

保护材料是石窟寺保护的关键技术,也是保护工作的重点和难点。保护材料的发展水平基本上代表了我国石窟寺保护水平,每一次保护材料的技术进步或突破都大大提升了我国石窟寺保护的水平。

石窟寺文物大多历经几百年、千余年的风雨侵蚀,已十分脆弱,加之石窟文物的稀缺性、脆弱性、不可复制性,使得材料安全性是其研发应用的首要原则。同时,如果使用的材料只有几十年、百年寿命,保护材料自身劣化将影响文物的安全。文物保护的特殊要求,需材料满足耐久性、匹配性、有效性、无衍生破坏等适应性指标要求,也决定了保护材料的重要性和难度。文物保护材料不追求高精尖的材料,也不需要强求原发性创新成果,迫切需要的是,适应性保护材料,能够满足文物保护的安全性原则要求,能够适合文物加固保护的性能要求,就是好材料。因此,利用传统材料成果和现代的材料成果进行适应性改性研发,一直是我国石窟寺保护材料的研发方向。几十年来,我国石窟寺保护实践的经验和教训证明,无机硅酸盐材料或无机与有机复合材料为保护材料的优选方向和发展趋势。

20世纪60年代,国家科学技术委员会负责编制的《1963—1972年科学技术发展规划纲要》,启动了以云冈石窟为重点的石窟寺科技保护工作,其中主要研究内容包括石窟寺开裂、变形岩体的高分子灌浆加固材料的试验和研发。针对云冈石窟岩体开裂失稳及结构加固的需求,1966年引进水利工程使用的环氧树脂材料进行改性与适应性研究工作,并取得显著成果[8]。该成果成功应用于云冈石窟除险加固保护工程,并推广应用到1971—1974年龙门石窟奉先寺9尊造像的灌浆加固工程、1974—1976年云冈石窟“3年保护工程”的石窟岩体加固工程,以及全国石窟寺失稳岩体结构加固工程之中。但环氧树脂类材料强度较大,紫外线作用下变色、劣化严重,不适宜作为云冈石窟本体表层岩体加固材料使用。

2005—2014年的10年间,围绕广西花山岩画本体开裂、空鼓、脱落病害的抢救性保护工作,引进欧洲的天然水硬性石灰材料,并结合花山岩画的岩石材料特点、病害特征及其破坏形式、气候条件等开展适应性试验研究,重点进行适应性、热力学指标匹配性、耐久性等性能研究,在花山岩画适应性修复加固材料—天然水硬性石灰胶凝材料研发领域取得突破,解决了制约花山岩画抢救性保护的关键技术瓶颈问题[9]。之后,利用花山岩画保护材料的研究成果,在我国砖石文物、壁画修复加固等方面开展适应性、应用性研究,也取得了显著成果,并得以广泛应用,提升了我国岩土文物保护的科技水平。但天然水硬性石灰胶凝材料抗冻融性能存在缺陷,不适合严寒气候区云冈石窟石质文物的修复加固(图7)。

图7 云冈石窟岩石冻融性能实验前后单轴压缩试验结果对比(来源: 《石窟岩体结构稳定性分析评价系统研究》)

通常,采用保护性设施(窟檐)将大大减缓温差作用,消除冻融循环、冰劈作用的破坏,是最为有效的预防性保护措施[10-11],但因为各种原因,云冈石窟很难实施整体性、保护性设施的建设。采用合适的保护材料依然是云冈石窟保护首选的措施。

云冈石窟外立壁岩体与洞窟内本体岩体开裂破坏形制、破坏机制不同,需要加固材料的性能也不同。石窟外立壁表层岩体的开裂,以相互交错的鳞片状、碎裂结构开裂体和碎裂结构的片状开裂为主,其破坏方式特点为:0.2~1.0 mm片状、鳞片状岩体相互交错,组成1~10 mm碎裂结构的片状开裂层;5 mm或10 mm片状开裂层为坚硬、完整的砂岩岩体,两者之间不存在渐变的过渡层,是岩体结构突变所致,这种突变的岩体结构特征,是云冈石窟独有的破坏形制,且与云冈石窟岩体结构和风化破坏的影响因素关联密切。

针对云冈外立壁开裂破碎岩体的修复加固,首先需要对开裂体碎裂结构进行预加固,确保片状开裂层的结构稳定,即预加固材料;然后需要进行片状开裂体与石窟岩体的加固。在材料性能需求方面,预加固材料和开裂体修复加固材料,必须具备抗太阳辐射温差作用和冬季冻融循环、冰劈作用的性能,材料在强度、结构、孔隙度、热力学性能等方面,与被加固开裂体相匹配2种材料能够相互适应。

洞窟内部石雕像本体岩体的开裂,以微裂隙开裂、空鼓破坏方式为主,保护材料主要需要具备抗温差作用、耐久性良好以及更高的匹配性。

目前,云冈研究院与复旦大学合作,针对云冈石窟岩体开裂变形病害的特征及保护材料的性能需求,在天然水硬性石灰适应性改性研究、偏高岭土基复合材料适应性改性研究、纳米复合材料适应性改造等方向,开展了针对性的试验研究,取得了初步成果,但仍未取得突破性的成果,没有达到应用于保护工程实践的阶段。

以保护材料研究为方向,是实现云冈石窟保护关键技术突破的主线,并将引领云冈石窟其他科技保护工作顺利进行。

3.4 聚焦突出问题的示范研究路径

中华人民共和国成立以来,针对我国科技发展与进步存在的共性关键技术问题,从国家发展、安全的战略层面,国家实施了一系列重大科技专项研究工作,大大提升了我国科技保护的水平。其中在文化遗产保护的科技攻关专项方向上,石窟寺保护关键技术研究是重点支持领域之一。

《1963—1972年科学技术发展规划》中为石窟寺保护专项研究计划设置了10项研究项目:①石窟围岩内部裂隙分布、地下水渗流状况与基础岩层情况等的物理探测方法的探索;②石窟围岩的破坏规律及其稳定性研究;③石窟围岩崩塌的防治;④石窟围岩裂隙的聚丙烯酸酯类材料灌浆固结;⑤断裂岩石雕刻品的聚丙烯酸酯类、环氧树脂类材料粘结应用工艺技术的研究;⑥石窟岩体风化营力与规律的研究;⑦风化岩石雕刻品的聚丙烯酸酯类、有机硅类材料封护固结;⑧石窟中水的处理与防治;⑨石窟雕刻品白面石灰岩凝浆的消除;⑩重要石窟群原状的研究。其主要成果是在石窟岩体及雕刻裂隙灌浆加固材料——环氧树脂类材料领域取得突破,支撑了我国40多年的石窟寺保护工作。

“十一五”国家科技支撑计划项目的“石质文物保护关键技术研究”(以云冈石窟为例)设置了6项研究项目:①石窟水分来源综合探测技术研究;②无损或微损检测技术在石窟保护中的应用研究;③石窟岩体稳定性评价系统研究;④石窟危岩体治理关键技术研究;⑤污染物病害及清洗技术研究;⑥风化病害及保护技术研究。其主要成果是在石窟寺集成保护技术领域取得突出成果,完善了我国石窟寺保护科学研究基础和保护技术体系。

“十三五”期间,聚焦石窟寺岩体结构失稳、水侵蚀、风化破坏3大突出病害,以探测、评估与治理共性关键技术为重点,设置了3大专项研究项目:①砂岩质石窟岩体裂隙渗流精细探测与防治关键技术研究;②石窟文物本体风化病害评估系统及保护技术研究;③石窟寺岩体稳定性预测及加固技术研究。其中,3大专项计划都把保护材料作为关键技术研究领域,力求有所突破。

国家支撑计划设置石窟寺专项研究的总体思路是:从石窟寺保护领域存在的共性关键技术问题入手,目的是聚集优势科学研究资源,凝练关键科学问题,夯实科学研究基础,在关键技术领域取得突破,推进我国石窟寺保护科学的进步。其意义在于大项目研究破解行业发展的技术瓶颈。但我国石窟寺地质条件、气候条件、病害类型及特征差异巨大,病害形成机制极其复杂,共性问题虽总体具有普遍性,但具体病害问题的差异性巨大。因此,从共性问题入手的科学研究工作及其成果,用于解决具体实际问题时,其针对性、适用性存在一定的脱节现象,推广应用性的作用不显著。

根据石窟寺存在的问题与病害形成机制差异迥异、治理技术需更加具有针对性的特点,从具体问题研究入手,以存在突出问题、区域代表性问题的示范研究为重点方向,可能是未来破解我国石窟寺保护关键技术瓶颈途径之一。比如,以乐山大佛水害形成机制的探测评估与防治关键技术示范研究,聚焦乐山大佛水害,亦代表了南方潮湿环境下红层砂岩质石窟寺水害问题,该研究成果不但解决了乐山大佛保护困境与突出问题,而且也解决了南方潮湿环境下的水害探测与防治关键技术问题;再比如,以大足石刻本体病害为机理的探测评估与修复加固关键技术示范研究,聚焦石窟寺文物本体残损病害,亦代表了我国石窟寺本体残损病害问题,该研究成果不但解决了大足石刻本体保护工作的困境,也解决了我国石窟寺文物本体保护工作的困境。

云冈石窟的地质条件、岩性结构、气候条件决定了云冈石窟病害的特殊性,治理工作的针对性、复杂性,聚焦云冈石窟外立壁岩体及其雕刻的残损破坏、洞窟后壁岩体及其雕像的侵蚀破坏、本体岩体的开裂及剥落病害3大突出问题的示范研究,是破解云冈石窟保护困境的重要解决途径。