科技引领,传承经典

——云冈石窟的开凿与保护

2022-01-14杭侃

1 云冈石窟的重要地位

云冈石窟开凿于大同城西16 km的武州山南麓,东西绵延1 km,现存大小窟龛254个,石雕造像5.9万余尊。其中主要洞窟45个,佛像最高者超过17 m(图1)。《水经注水》称赞云冈石窟“真容巨壮、世法所稀”,可见云冈石窟给时人带来的视觉冲击。初唐高僧道宣在《续高僧传·昙曜传》盛赞云冈石窟“龛之大者,举高二十余丈,可受三千许人。面别镌像,穷诸巧丽。龛别异状,骇动人神。栉比相连,三十余里”①道宣撰,郭绍林.续高僧传(卷第一):译经篇初[M].北京:中华书局,2014:12.。

图1 云冈石窟全景图(来源:云冈研究院)

公元439年,新兴的北魏王朝迅速统一了中国北方,在此过程中,北魏政权特别注重对人才、 伎巧的搜求, 陆续迁往首都平城一带的人口, 据文献的记载有百万人以上, 其中许多人来自山东六州、 关中长安、 河西凉州、 东北和龙(即龙城)和东方的青齐等当时北中国经济、文化最发达的地方。正是有了这样的基础,公元460年起,北魏皇室集中全国的技艺和人力、物力所兴造的云冈石窟,才能成为艺术史上的经典。

北京时间2001年12月14日零时25分, 在芬兰首都赫尔辛基举办的联合国教科文组织世界遗产委员会第25届会议上, 中国政府申报的大同云冈石窟被列入《世界遗产名录》。由此, 云冈石窟成为中国第28处世界遗产。在申报世界文化遗产时, 云冈石窟被评价为“代表了5世纪至6世纪时期中国高超的佛教艺术成就, 昙曜五窟整体布局严整, 风格和谐统一, 是中国佛教艺术发展史的第一个巅峰。”

2021年恰逢云冈石窟成功申报世界遗产20周年。对于云冈石窟的重要性,宿白先生在《平城实力的集聚和“云冈模式”的形成与发展》一文中进行了高屋建瓴的论述②宿白.平城实力的集聚和“云冈模式”的形成与发展[M]//宿白.中国石窟寺研究.北京:生活·读书·新知三联书店,2019:130-167.:“云冈石窟是新疆以东最早出现的大型石窟群,又是当时统治北中国的北魏皇室集中全国技艺和人力、物力所兴造……它所创造和不断发展的新模式,很自然地成为魏国领域内兴凿石窟所参考的典型。所以,东自辽宁义县万佛堂石窟,西迄陕、甘、宁各地的北魏石窟,无不有云冈模式的踪迹,甚至远处河西走廊西端、开窟历史早于云冈的敦煌莫高窟亦不例外。”

云冈石窟中最先开凿的5座洞窟是由当时的沙门统昙曜负责营造,这5座洞窟一般认为是为道武、明元、太武、景穆、文成五帝雕凿的5座大像窟。《魏书·释老志》载:“和平初,……昙曜白帝,于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一。高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世。”③魏收.魏书(卷一百一十四):释老志[M].北京:中华书局,1974:3037.这5座洞窟即现编号第16~第20窟,形制上的共同特点是穹窿顶,椭圆形平面、主佛形体高大,占窟内主要位置。其造像题材主要是三世佛(过去、未来、现在)。

这种窟型过去多认为“应是仿印度草庐式的”。杨泓先生认为:印度和中国境内比云冈石窟开凿时间早的诸石窟,并不见这种窟型。佛传中也不见有释迦在草庐中传道说法的记述。结合山西太原、河北磁县、河南洛阳等地发掘的北朝墓随葬陶驼模型的驮载物中的穹庐部件,尤其是大同北魏墓葬出土的陶穹庐和壁画中表现的成群的穹庐,杨泓先生指出④杨泓.从穹庐到殿堂:漫谈云冈石窟洞窟形制变迁和有关问题[J].文物,2021,72(8):62-80.:昙曜五窟椭圆形平面穹隆顶的窟形,并不是仿效鲜卑族并不知晓的域外的草庐,而是将象征皇帝的佛像供奉进鲜卑民族在长期游牧生活中的传统居室——穹庐中。穹庐又象征着天穹,也就意味着将佛像供奉在天地之间,显示出浓郁的民族文化特征。所以,昙曜五窟的新样式“应是5世纪中期平城僧俗工匠在云冈创造出的新模式”,可称之为“云冈模式”的开始。

这样一处“真容巨壮”的石窟群,会给匍匐在其脚下的苍生以巨大的心灵震撼。这也恰恰就是大像窟所追求的艺术效果。北魏在太武帝时期通过征伐迅速统一了中国北方地区,但如何有效地凝结社会共识?北魏的统治者看到了佛教“益仁智之善性,助王政之禁律”的作用,于是,“令沙门敷导民俗”⑤魏收.魏书(卷一百一十四):释老志[M].北京:中华书局,1974:3030.,而僧人也将皇帝奉为“当今如来”,认为“能弘道者人主也”⑥魏收.魏书(卷一百一十四):释老志[M].北京:中华书局,1974:3031.,云冈石窟就产生在这样的时代背景之下。从历史的进程来看,云冈模式也的确在北魏产生了广泛的社会影响,对于促进北魏民族的共同体意识起到了积极的推动作用。

2 云冈石窟的开凿与保护

石窟寺的保护主要针对不同石窟存在的具体病害,而对洞窟开凿次第的探究往往被视为考古学的工作领域,因此在实际的工作中,保护和研究分属于不同的部门。但实际上,一些具体的保护对象与研究的内容之间存在着密切的联系。所以,在保护中需要考虑到相关研究的需要,而研究也须提出需要保护的遗迹现象,以便于在制订保护方案时,对这些需要关注的遗迹现象予以格外的重视。

开凿云冈石窟这样的大型石窟,需要有巨大的山体。云冈石窟位于大同侏罗纪沉积盆地西缘的低山上,雕琢在侏罗系云冈组的一个砂岩透镜体上,岩性为中粗粒长石砂岩夹有泥岩、砂质泥岩。解廷凡指出⑦解廷凡.云冈石窟的加固与保护[M]//云冈石窟文物保管所.中国石窟 云冈石窟(一).北京:文物出版社,1991:202-208.:云冈石窟开凿在侏罗纪的厚层砂岩中,该砂岩为黄褐色并夹有紫色砂质页岩。岩石的主要成分为长石和石英,胶结物多含钙质和泥质,岩体交错层里发育岩性纵横不一。云冈石窟的岩层厚约40 m,东西两段逐渐减薄。岩性变化规律大致是:上部石英含量多,东段长石含量多,因此这层砂岩上部比较坚硬;下部比较疏松,中西段比较坚硬,东段比较疏松。

引起石质文物破坏的原因可以分为2大类:一类是由于自然界各种营力的作用引起的病害,如石雕溶蚀、风化剥蚀、渗水、崩塌等;另一类是由于人类活动引起自然环境的改变,在改变后的自然环境营力作用下,引起原有病害的加剧或诱发新的文物环境蚀变等⑧黄继忠.云冈石窟主要病害及治理[J].山西大同大学学报(自然科学版),2003,19(5):57-59.。

云冈石窟常见的2种自然破坏现象是岩体的崩塌和岩石的表面风化。这种自然破坏的现象与云冈地区的地质、气候、不同来源水的侵蚀、空气污染、地层震动等因素相互作用,加大了云冈石窟的保护难度。云冈石窟区域内原生构造裂隙多,大型洞窟群的开凿又破坏了原来的岩体结构,容易引起岩体内应力变化,进一步加剧了云冈石窟的裂隙发育,石窟崩塌的情况时有发生。日本学者在讨论昙曜开凿石窟时写道⑨京都大学人文科学研究所,中国社会科学院考古研究所.云冈石窟(第十三、十四卷)[M].北京:科学出版社,2014:7.:

“昙曜始终得到世人的信赖,又在石窟营造方面倾注了毕生的精力,然而开窟的大事业无疑是极其艰难的。同时差遣众多工人施工,可就19窟千佛龛的营造推知梗概。

但这一大事业最关键的难题在于石窟构造上的脆弱性,就未曾营造过巨制大佛而言,云冈的岩壁过于脆弱。

水成岩上脆弱岩层随处可见,遍布第16窟至第20窟,因此借由嵌入石材进行若干的修补,相较之下,第7、第8双窟以及第9、第10双窟等中央位置则提供了更坚固的岩壁,不过随处又引发大裂隙。因为在岩壁上急速地挖掘出巨大的空洞,自然破坏了山体的稳固结构,所以屡屡引发大裂隙是无可避免的。常驻石窟寺的昙曜大概不时能体验到裂缝大开时令人悚然的音响。所幸,似乎未曾发现崩塌,但每座洞窟皆存在着东西走向的大裂隙,大概是自开窟以来就存在的现象。”

这段文字对于昙曜开凿石窟时的艰辛和可能遇到的工程上的难题进行了推测,实际上,昙曜在开凿石窟的过程中就出现过严重的崩塌现象。最明显的就是第20窟前壁的坍塌和西壁立佛的损坏与复建。昙曜五窟原本有着一致的布局特征,即立面具有明窗和窟门⑩云冈石窟第一期的特点之一是明窗的尺度大于窟门。明窗的作用:一是在开凿过程中方便从上到下进行取石作业;二是为了满足信众从窟外观瞻的需要。、椭圆形平面、穹窿顶,主佛形体高大,占据窟内大部分空间,造像题材以三世佛为主(图2)。第20窟原来也是同样的布局设计,现在第20窟的前壁和西侧立佛已经不存。笔者认为:云冈第20窟西壁在开凿的过程中就出现了崩塌,并导致昙曜不得不调整了原来的规划设计⑪杭侃.云冈第20窟西壁坍塌的时间与昙曜五窟最初的布局设计[J].文物,1994,45(10):56-63.。

图2 云冈石窟第20窟主佛与东部立佛(来源:云冈研究院)

近年来,云冈研究院的考古人员在对第20窟窟前遗址发掘和保护工程过程中,陆续发现了第20窟西壁立佛的残块。从复原的情况来看,其风格与东立佛一致,但其残块呈几何形,并且背面都是平整的。也就是说在20窟西壁坍塌之后,昙曜组织力量对第20窟进行了工程上的补救,用预先雕刻好的石块重新补砌了西立佛。现在看到的西立佛残块,是西立佛再次坍塌后的遗存,再次证明云冈第20窟在昙曜时代就已发生了坍塌。

云冈石窟的岩体中普遍存在构造裂隙、风化裂隙、断裂面和软弱夹层等结构缺陷,这些结构缺陷与岸边卸荷裂隙等互相切割,使石窟岩体形成了变形、滑移、错落、坠落现象。从现存的遗迹现象看,一些问题在石窟开凿时就已发生,且会采取一定的补救措施。如:第19窟主尊胸部有一道水平状的软弱夹层,古代的工匠在取出软弱夹层的岩体之后,又用比较坚硬的石块进行了填补,并且在填补的石块上顺着造像整体的衣纹走向进行了雕刻(图3)。不同的裂隙在云冈石窟随处可见。这些裂隙对石窟的稳定性产生了破坏,但有些裂隙对于判断造像年代起到了辅助作用。如:云冈第18窟明窗西侧有一道明显的裂隙,这段裂隙用腰铁进行了加固,在裂隙的周围布满了北魏时期补凿的小龛,但这些小龛在开凿时明显避让了原来已经存在的裂隙,说明这道裂隙存在于周边的小龛开凿之前。

图3 云冈石窟第19窟主尊胸部的补修遗迹(来源: 《云冈石窟·十六卷本(日本)》)

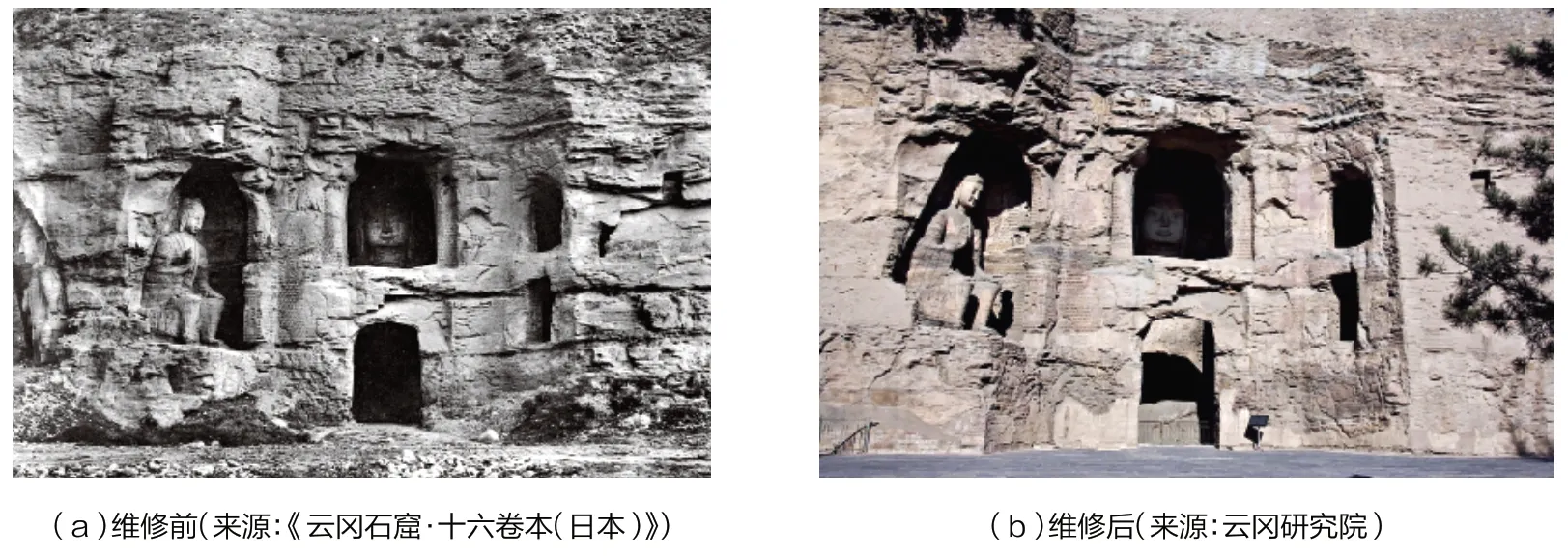

石窟稳定性问题曾经是云冈石窟保存面临的最大考验,裂隙和层理发育带来的洞窟崩塌随处可见,尤其是前壁、顶板等处(图4)。1973年,遵照周恩来总理“云冈石窟3年要修好”的指示,按照“抢险加固、排除险情、保持现状、保护文物”的原则,对云冈石窟一些主要洞窟进行了大规模的抢险加固。这些工程主要是从保护的角度采取的加固措施,并取得了明显的成效。“石窟危岩裂隙灌浆粘接加固”的研究成果还曾获得国家科学大会奖,并且推广到国内一些石窟的加固工程中。

图4 20世纪60年代的云冈石窟(来源:云冈研究院)

保护工作在对危岩体加固的同时,也存在一些遗憾之处。由于没有充分考虑到研究的需要,部分的遗迹现象被掩盖了。如云冈第19窟外壁明窗之上,原有较为明显的人字槽(图5),这种人字槽在第7、第8窟外壁也有。宿白先生推测“第7、8窟两窟的上方崖面,存有清晰的木构建筑物两坡顶的沟槽与承托两坡顶端和左右檐下的3组梁孔。这些迹象可以表明,第7、8窟的前面曾建有1座山面向前的木建筑物”⑫宿白.《大金西京武州山重修大石窟寺碑》的发现与研究:与日本长广敏雄教授讨论有关云冈石窟的某些问题[M]//宿白.中国石窟寺研究.北京:生活·读书·新知三联书店,2019:96-129.。云冈石窟外壁的人字槽是讨论云冈石窟历史上曾经存在的“十寺”的重要材料,中国古代的石窟寺有一些存在前接木构的形式,因此,在今后的维修保护工作中,有必要对各种遗迹现象予以充分研究,然后制定相关的保护措施。

图5 云冈石窟第19窟维修前后对比

2021年,云冈研究院对云冈第1、第2窟进行了日常维护。云冈第1、第2窟在20世纪60年代就进行过维修。自1960年7月,古代建筑修整所和文物博物馆研究所对该窟进行勘查、测绘工作,于1962年4月确定了修整方案。1963年7月正式施工,至10月底完成主体工程,又于1964年6月间进行罩面仿旧及环境修整等工作⑬杨玉柱.大同云冈石窟第一、二窟实验保护工程简报[J].文物,1965,16(5):43-45.。也可以说,云冈第1、第2窟的维修工作为云冈后来的保护工作积累了经验。

第1、第2窟是1组双窟,2座洞窟共用1个斩山的崖面,在第1窟之东和第2窟之西,分别有1座突出于岩体的单层塔,塔的3面开龛,另外一面与山体相连,2座单层塔残损严重,在20世纪60年代的保护工程中也加以过维修,但是在工程简报中对于这2座塔并没有予以相关的报道。实际上这2座塔对于认识第1、第2窟的内涵具有重要的价值(图6)。

图6 第1、2窟和东西两侧的单层塔(来源:云冈研究院)

在2021年的搭架维护工作中,在第2窟西侧塔的顶部发现了为搭建木结构窟檐而留下长方形凹槽(图7),在第1窟东侧塔的顶部也发现了残损严重的凹槽,因此推知,2处单层塔上原来还有木构的塔檐;第1窟东侧塔的顶部还发现塔刹的底座,应该是须弥座的下部。

图7 云冈石窟第2窟西侧塔顶部的凹槽(来源:作者自摄)

东侧单层塔与山体之间,在维护的过程中清理出来一道裂隙。云冈石窟由于开凿在十里河北岸武周山南麓陡峻的边坡岩体之上,岸边卸荷裂隙发育,这类裂隙走向平行于崖壁走向,倾向与边坡一致,构成了石窟寺所在岩体失稳的滑移面和崩落破坏面。第1窟的这处裂隙原本计划灌浆加固,但分析了以往的保护措施之后,笔者认为以往的保护措施已经对残存的塔体进行了有效的支护,综合考量研究和保护所涉及的内容,计划采取其他的保护措施。综上所述,石窟寺历经岁月的沧桑,存在着多种病害,需要采取不同的保护措施,但是保护需要采取的不仅是岩体加固和防止风化等技术措施,还应当考虑将开凿过程中的各种信息纳入整体保护的视野之中。因此,保护是一个综合性的工作。在实施保护措施的不同环节都有必要强调多学科、多部门的协作,从而最大限度地对石窟寺的本体信息进行有效的保护。

3 云冈石窟的未来工作重点

1 500多年的岁月沧桑,使云冈石窟不同程度地经受了自然风化和人为破坏,洞窟和雕像损毁严重,文物保护工作任重而道远。中华人民共和国成立后,党和国家高度重视云冈石窟的保护工作,半个多世纪以来,中国政府投入巨资,先后实施了“3年保护工程”“八五保护维修工程”“109国道云冈段改线工程”“云冈石窟防水保护工程”“云冈石窟周边环境综合治理工程”“五华洞窟檐建设工程”等一系列重大的保护措施,通过多次大规模的维修保护、景区建设, 云冈石窟的面貌焕然一新。

2021年12月7日,国家文物局发布了《“十四五”石窟寺保护利用专项规划》,为“十四五”期间石窟寺的保护、 管理、 研究和展示利用制订了远景目标。 在保护规划中特别强调了要“加强科技创新, 发挥科技支撑和引领作用”。 云冈石窟在以往的保护工作中取得了一定的成绩, 这些保护工作离不开科技的支撑和引领, 其中“3年保护工程” 采用的围岩裂隙灌浆加固技术,还荣获我国首届全国科学技术大会嘉奖。近年来, 云冈研究院的数字化信息采集和展示工作也不断有新的进展,但是,对照《“十四五”石窟寺保护利用专项规划》的要求,我们还有大量的工作需要开展。对于云冈石窟而言,保护是第一位的。云冈石窟的保护工作不仅需要多学科的交叉,也需要不同部门之间的相互协作,保护、研究、展示、利用是一个有机联系的整体。回顾中国石窟寺的保护历程, 在肯定工作成绩的同时, 也不难看到: 有的石窟保护工程只重视了本体的加固, 却忽视了一些同样应该保护的遗迹现象, 这些问题原本是可以通过部门之间的相互协调而得到解决的。保护绝非单纯是技术部门的事情,保护、研究、展示、利用不同环节之间的有效协作在石窟寺管理中还有待加强,强调“加强科技创新, 发挥科技支撑和引领作用”,我们要关注的就不仅是学科之间的交叉, 还有必要强调不同部门之间的协作。

科技手段在石窟寺领域的运用,还有很重要的一个方面就是石窟寺的数字化采集。这项工作已经历了20多年的探索,大专院校、科研院所,甚至一些公司都采集了大量的石窟寺数据信息。但是,与实际的产出需求相比,无论是在石窟寺的保护工程上,还是在石窟寺本体的研究和石窟寺田野报告的编写上,这些数据都没能够充分发挥应有的作用。以石窟寺的测绘为例,在传统的测绘过程中,测与绘是一体的,只是呈现给读者的是根据测绘稿清绘的图纸,这个测绘的过程有研究人员参与,测绘过程也是对研究对象认识的过程。现在的数字化信息采集,设备越来越先进,但是完成的只是“测”的部分,和“绘”之间有相当程度的脱节,人认识不到的遗迹现象,机器是不会自动帮你识别的。现在数字化采集中测与绘脱节的现象,使我们一方面面对海量的数据信息;另一方面是科技的力量难以充分发挥其在石窟寺不同领域的作用。

科技是第一生产力,云冈石窟未来的工作重点,就是要在科技的支撑和引领下,保护好经典、研究好经典、阐释好经典、传播好经典,让广大的人们群众感悟到经典的魅力,真正发挥经典在构筑文化自信过程中的作用。

时值云冈石窟申遗成功20周年之际, 云冈研究院与北京大学考古文博学院、联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(北京)合作,共同组织了本期石窟寺遗产专题。专题内容既涉及以云冈石窟维修工程为核心的保护史和理念评述、 云冈石窟申遗亲历者访谈, 也包括了来自龙门石窟、麦积山石窟等国内其他石窟寺遗产的保护和发展问题。希望以本期专题为契机, 进一步推动国内石窟寺保护机构的交流与发展。

云冈研究院院长