传统造物设计的用材选料观研究

2022-01-13李青青

■李青青

(南京林业大学艺术设计学院,江苏南京 210037)

“工攻其材”讲的就是工匠研究、处理材料,制成器物[1]。材料是工匠劳作过程中首先要面对和攻克的对象。《周礼·考工记·叙》中讲“审曲面势,以饬五材,以辨民器,谓之百工”。这里的“五材”,郑玄注曰:“金,木,皮,玉,土”,也就是说工匠首先要审视、考察这些材料质性,如外形、方圆曲直、阴阳向背等,并进一步整合、处理各种材料,后而制成器。又《周礼·天官·大宰》记载有,“以九职任万民……五曰百工,饬化八材”[2]。无论是“五材”或“八材”,都说明工匠制造活动中必须对所使用之材料有非常全面了解。

依据对文献的考察,传统社会对造物材料的取用与评价体现出以下几个鲜明的特色:选材以时视为其一;用材以性视为其二;论材以情视为其三。现分述之,以窥其貌。

1 “选材以时”的造物选材观

所谓“选材以时”主要是指传统造物过程中,取材与备材讲究其时令性和时机性。在传统社会中,设计造物所面对的材料基本都是纯天然材料,其深受时令气候影响。因此工匠在选取材料时,需特别留心生长周期、成长特点等,以便在其最佳状态下,取备存用。因此,“选材以时”逐渐发展成传统设计造物过程中,关照材料的重要方面。尤其是古代社会应用最为广泛的木材。不同树种、不同时节,其生长状态之差异极大,因此,当时提倡“树木以时伐焉”,如“季春无伐桑、柘”“孟夏之月,毋伐大树”“季夏取桑、柘之火。”[3-4]

在具体的设计造物过程中,工匠亦严格遵循特定时节选取材料。如《考工记·轮人》中记载制造车轮的选材时,就提出“轮人为轮,斩三材必以其时”[5],也就是说在选取制作“毂”“辐”“牙”三个部件的材料时,一定要在特定时节取伐,因为不同成长阶段或阴阳属性不同的木材在特定时节才能达到最佳状态。亦如《周礼·地官·山虞》所讲:“仲冬斩阳木,仲夏斩阴木。凡服耜,斩季材,以时入之,令万民时斩材,有期日”,郑玄注曰:“阳木,生山南者;阴木,生山北者。冬斩阳,夏斩阴,坚濡调”。《荀子·王霸》中提到砍伐木材时,也强调应使“百工将时斩伐”。制弓匠在制造弓箭时也应遵循“取六材必以其时”,这里的“六材”主要是指干、角、筋、胶、丝、漆;“以其时”则指,取用这些材料时应当在恰当的时节,“冬析干而春液角,夏治筋,秋合三材,寒奠体,冰析游。冬析干则易,春液角则合,夏治筋则不烦,秋合三材则合,寒奠体则张不流,冰析爵则审环,春被弦则一年之事”,也就是说取干适合在冬天,取角适合在秋天,取丝与漆适合在夏天等,另外,选取弓干的用材时还要注意,应首选“赤黑而阳声”的部分。“赤黑”说明靠近树心;声音“阳”则说明离树根远,这即所谓的“心材”,即一段树材中最好的部分,其质地稳定不易变形,且防虫防腐效果更好,因此,是做弓干的最佳材段。

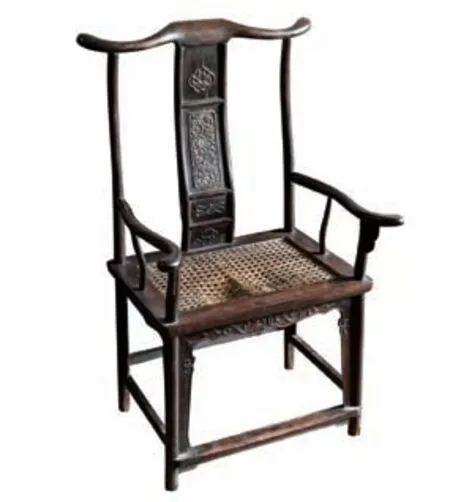

■图1 圈椅

■图2 (清)焦秉贞《历朝贤后故事图》

■图3 交椅

■图4 (明)仇英《梧竹草堂图》交椅式躺椅

不止木材,几乎一切来源于自然界的材料都遵循着特定的“时”,或取藏备用或处理待用。如纺织材料,有专门掌管布等材料的官员,即典臬,他们负责“布缌、缕、伫之麻草之物,以待时颁功而授赍。”也有专门掌管丝材料的官员,即典丝,他们负责“掌其藏与其出,以待兴功之时”,这里的“时,即季节。据郑玄说,春夏二季适宜织造素绢素帛,秋冬二季则适宜织造有图案色彩的绢帛。”可见,这些专门掌管纺织材料的官员不仅要在特定时节收藏材料,还要于适宜的季节将材料分发给各机构用来织造各类产品。这里的“选材以时”一方面是为了得到质料最佳的材料,一方面也是为了使材料发挥其最佳特性。同样,为了获得质料优异的皮料,工匠们也会在特定时节收集动物皮毛,干燥处理后备用,如《周礼正义》引贾疏云:“秋敛皮者,鸟兽毛毯之时,其皮善,故秋敛之革,乃须治,用功深,故冬敛之,王久成善乃可献”[6]。

由此观之,遵循“选材以时”的造物选材观是为了得到质料最佳的材料,这种观念实际上也包含了朴素的生态思想。

2 “用材以性”的造物选材观

所谓“用材以性”主要指造物过程中,因器选材,以用选料,即依据器物的实际功用来选择所利用的材料。

世间万物,“物各有性,性各有极”[7],譬如“木以温柔为体。曲直为性,金以强冷为体,从革为性”[8],故《尚书·洪范》云“木曰曲直,金曰从革”[9]。这里的“木”可塑成曲直之状,“金”则通过熔化可塑成不同之形。可见,不同材料因其属性不同,所适用的情景亦不一。所谓“铅不可以为刀,铜不可以为弩,铁不可以为舟,木不可以为釜。各用之于其所适,施之于其所宜。”[10]所以在具体的设计造物过程中,应该依据器物使用功能和使用环境的不同,而选用属性不同的材料。

如《天工开物·舟车部》讲造船就指出,“凡木色桅用端直杉木……梁与枋樯用楠木、槠木、樟木、榆木、槐木……舵杆用榆木、榔木、槠木。关门棒用稠木、榔木。橹则用杉木、桧木、楸木”[11],造桅杆的木材选用纹理顺直、耐腐防虫的杉木;梁与枋则选用木性较稳定、纹理细腻不易开裂且易于干燥的楠木或者其他变形率较小的木材,严格依循舟船不同部件之功用,而选用不同属性的材料。可以说,重视并充分发挥材料特性,是古代工匠制器用材之重要传统。如造车行业,“毂也者,以为利转也。辐也者,以为直指也。牙也者,以为固抱也”,其中,“毂”是车轮中心的圆木,由于其承载辐条等功能,必须选择质地坚硬的木材。“辐”则是连接“毂”与“牙”的直木,要有一定的韧性,二者在硬度要求上有所差异,因此在用料上也有坚柔之差别,正如《淮南子·说山》所说:“强必以弱辐,两坚不能相和,两强不能相服”,也就是说要强弱配合才能使轮子达到最稳固状态。所以在制车行业中才有了“檀宜作辐,榆以作毂,此其正法通率也”[12]的用材经验总结。家具制造方面,一方面由于“不同的材质、不同的切面所呈现的纹理不同,给人的感受迥然不同”[13](图1-图2),另一方面为减少木材干缩湿涨引起的不良问题,明代工匠在家具制造过程中“特别重视家具的选材(图3-图4),尤其重视家具不同部位木材纹理走向的选择与搭配。”[14]

以上所述大体上是关于木材选用的经验,而金属材料方面其实也是同样的境况。古代金属多为合金,但是不同比例的金属配比,所调和的合金质地与属性是有所差别的。所以《管子·小匡》说“美金以铸戈、剑、矛、戟,试诸狗马;恶金以铸斤、斧、钼、夷、锯、桥,试诸木土。”这里的“美金”“恶金”(目前学界关于“美金”“恶金”的解释有两种:一种认为“美金”指青铜,“恶金”指铁;一种认为“美金”指精良的、纯度较高的铜;“恶金”指质劣、纯度较低的铜。笔者更赞同后一者的说法。)还是一种比较笼统的说法,主要是针对金属的纯度而言,说明不同功用的器物,所使用的金属是不一样的。实际上在具体的设计造物过程中,不同用途、体型、质地的器具,其选用合金的比例是有严格区分的。《考工记》中就记录了六种不同比配的合金。

■图5 正仓院 赤漆欟木胡床

■图6 莫高窟9窟壁画与法隆寺弘法大师像

可以看出,传统的设计造物实际上给予纯天然材料很高的“话语权”,换句话说,纯天然材料能够在很大程度上完成其存在的意义(当然是之于人类社会而言的存在意义),因为他们认识到“良匠不能斫金,巧冶不能铄木;金之势不可斫,而木之性不可铄也。埏埴而为器,窬木而为舟,铄铁而为刃,铸金而为钟,因其可也”,所以当时的造物取用材料不仅仅关照材料的生长周期,同时还尊重其质料属性,以充分发挥、呈现其真实功能。

总言之,依据材料之属性不同而用材有别也是传统设计造物过程中典型的材料观。

3 “论材以情”的造物选材观

所谓“论材以情”主要是指传统语境下,对材料礼法化、人格化的定位与评价(图5-图8)。这也是工匠在识别材料的过程中尤其需要注意的内容。在传统社会,材料具有区分尊卑,辨别身份的意义,因此古代统治阶级常有诏令,命民间大众不得用贵重的材料做服饰之用。如汉代禁止商贾着用锦绣等高档丝绸面料制作的服饰;元代则禁止庶人穿着丝绸绫罗等;明代亦规定庶人“不得僭用金绣锦绮苎丝绫罗,止许绢素纱”[15],这些高档的服饰面料并非本身就具有辨别身份的功能,而是统治阶级为了保持优越的上层地位,人为使这些材料具有了高低贵贱之象征意味。同样,明代家具也“因材质的高低档次而划分出当时家庭的高低贵贱”[16]。材料之伦理意味在建筑用材中比较常见,《营造法式》在论及建筑之材用等级时,就提出“凡构屋之制,皆以材为祖,材有八等,度屋之大小,因而用之”[17],也就是说依据建筑之体量的大小,将所用之木材分为八个等级,最大等级之木材则用于最为显贵的宫殿庙宇之中,最次等之木材则一般用于小型的建筑中。

应该注意的是,很多材料不仅具备等级化、礼法化的象征意义,有一部分材料还包含了吉、凶、鬼神等世俗意义。这是民俗文化、大众情感的重要载体,其中所蕴含了对美好生活与事物的追求。如崔豹《古今注》提到一种具有“驱邪挡灾”功能的材料:“程雅问拾栌木一名无患者。‘昔有神巫,名曰宝,能以符劾百鬼,得鬼则以此木为棒杀之。世人相传以此木为众鬼所畏,竞取为器,以厌却邪魅,故号曰无患也。’”[18]

这里的栌木已经不单单是一种普通的木材了,而是一种具有人格化、力量化的驱邪避害之材料,以至于时人竞相争取以制器。

材料之人格化、情感化的一面,不仅仅体现在材料的等级象征方面,同时还体现为材料之性格、道德等象征方面。古人认为纯天然材料虽与人有很大区别,但同为天地中的万物,也存在相通性,即“凡物虽与人异,然莫不本天地之一气所生”[19]。从这个层面讲,纯天然材料也具有人一般的脾性,如《文献通考》卷295《物异考》中收录的关于“木”与“金”两种材料,则是充满了情感化的描绘:木,东方也。……出入有名,使民以时,务在劝农桑,谋在安百姓,如此,则木得其性矣。若乃田猎驰骋不反宫室……作为奸诈以伤民财,则木失其性矣。盖工匠之为轮矢者多伤败,及木为变怪,是为木不曲直。金,西方,万物既成,杀气之始也。……其于王事,出军行师,把旌仗钺,誓士众,抗威武,所以征叛逆止暴乱也。……金得其性矣。若乃贪欲恣睢,务立威胜,不重人命,则金失其性。盖工冶铸金铁,冰滞涸坚,不成者众,乃为变怪,是为金不从革。

第一条引文将君王之各种行为,诸如衣、食、行、祭祀、役使百姓等与木之性结合起来,认为衣饰遵循法度、车马遵循礼节、打猎遵循制度、征战遵循正义、役使百姓适时则会使木保持其性,否则将失去其性,这样工匠在用木材制作车轮时便揉不圆,造箭杆则矫不直,并且这些木头还会发生变异,失去其曲直之属性。

■图7 太师椅

■图8 官帽椅

第二条引文则将征伐战事等与金之性结合起来,认为正义之征伐,民众自愿冒险,参与战事或工程,则金属材料才能保持其性,若是不顾民众安危,只因好大喜功、树立威风,则金属材料会失去其性,这个时候工匠在冶铸金属器具时,金属材料会凝固如冰、坚硬不破,无法加工,无法打造成所需要的兵器或器具,甚至会发生变异情况,也就是金属失掉其性,无法冶铸。

上述引文中所描绘的“木”“金”材料,很显然是具有感知外界、评判事物的能力。当人类活动合理时,它们便充分发挥其性能;反之,它便会失去其性,使制器不成,带来灾祸。从这个意义上讲,材料是充满人性的材料。

4 结语

综上,传统设计造物对材料的认知与选用,实际上是隶属于两个层次的三个方面。“选材以时”“用材以性”是对材料物理层面的关照;而“论材以情”则是对材料情感层面的关照。也就是说传统设计造物不仅要熟悉材料物理性的一面,同时还应掌握其情感伦理性的一面。物理性的一面,帮助器具实现其实用功能;情感伦理性的一面,则发挥器具之象征作用。在实际的操作过程中,设计造物根据材料不同属性、不同象征意义,选用合适的材料,以制成器具。

进一步考察,传统的材料观实际上体现了传统造物智慧两个重要方面:“选材以时”“用材以性”体现了朴素的自然、生态观念,体现了人与自然的高度统一。这在今天依然是值得我们学习的宝贵遗产。而“论材以情”剔除其封建迷信的一面,实际上也体现了淳朴的人性关怀,处处闪烁着劳动人民对美好生活的向往与追求。这也在一定程度上与今天我们所讨论的情感化设计、人性化造物具有千丝万缕的联系,值得我们进一步解读与传承创新。