不同茶树品种白牡丹茶香气成分的HS-SPME-GC-MS 分析

2022-01-05冯花王飞权张渤张见明陈荣冰宫晓静陈虹黄毅彪叶江华

冯花,王飞权*,张渤,张见明,陈荣冰,宫晓静,陈虹,黄毅彪,叶江华

(1.武夷学院茶与食品学院/茶叶科学研究所,福建武夷山 354300)(2.武夷学院茶业国际研究中心,福建武夷山 354300)

白茶是我国特有的茶类,主产于福建[1,2]。白茶独特的加工工艺形成了其香气清鲜、滋味鲜醇的品质特征,广受消费者的好评[3]。近年来,随着茶叶消费市场掀起的“白茶热”现象的持续[4],广东[5,6]、湖南[7]、浙江[8,9]、湖北[10]等地利用当地品种资源陆续开展白茶的适制性研究,在筛选适合当地白茶加工用种的同时,生产出品质多样并具地方特色的白茶产品,既满足消费市场对白茶产品多样性的需求,又丰富了地方茶叶产品的品类,为促进白茶及地方茶产业的发展做出了积极贡献。足见,茶树品种既是白茶品质形成的物质基础,也是茶叶新产品开发、茶产业可持续发展的前提[10,11]。因此,对不同茶树品种制得的优质白茶样本进行感官品质分析,深入探讨各品种白茶优异品质形成的物质基础,筛选品种间白茶品质差异形成的关键组分,对揭示白茶品质形成机理,实现不同品种白茶品质的化学判别与客观评价具有重要意义。

香气是评价白茶品质优劣和等级划分的重要因子之一[1,12]。白茶香气受茶树品种[8,13-15]、采摘标准或等级[7-8,15-19]、加工工艺[20-22]、储藏时间[18,23]、产地[24]等因素的影响,促使其香气成分的含量与组成发生变化,从而形成不同香气类型的白茶产品。就茶树品种而言,不同品种茶树鲜叶中香气前体的数量、种类及相关酶活性的大小不同,因此在其他条件一致的情况下,所制白茶的香气品质及其物质基础不同。黄赟[13,19]研究发现,金牡丹等6 个茶树品种所制白牡丹茶间在香气总量、种类及组成上存在明显差异,从而形成白牡丹茶不同的香气类型;陈琳等[14]研究表明,用适制乌龙茶品种和传统白茶加工用种鲜叶制作的白茶样品,二者在香气品质、香气种类及其组成上差异明显,其中前者花香较显,且富含醇类、醛类、酮类及酯类等多种花香成分,后者香气清新带毫香,且以碳氢化合物为其主要特征或较高含量香气成分,进一步研究发现[25],二者在香气组成化学模式上的差异是其香气品质产生差异的主要原因;汤志飞等[8]研究表明,春雨二号等6 个茶树品种制作的白茶在香气品质、香气成分的含量与组成上差异明显,其中春雨二号白茶香气品质最优,其醇类香气成分含量和芳樟醇香气成分含量均明显高于其他茶树品种;田宇倩[15]研究发现,不同茶树品种所制白茶的香型及其香气总量与种类差异明显,如花香型梅占和春雨2 号白茶中香气总量最高、香气种类最丰富,清爽型的福鼎大毫等的香气总量与种类相对较少,同时通过分析获得了白茶不同香型形成的关键物质;王飞权等[26]研究发现,不同茶树品种新工艺秋季白茶香气品质及其香气成分的含量与组成存在明显差异,并筛选出具有花香品质的秋季白茶加工用种。近年来,基于顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用(headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry,HS-SPME-GC-MS)等分析技术,结合主成分分析(principal component analysis,PCA)、偏最小二乘法判别分析(partial least squares-discriminant analysis,PLS-DA)和层次聚类分析(hierarchical cluster analysis,HCA)等统计分析方法,实现了对不同花色或等级[16]、不同储藏时间[23]、不同产地[24]、不同香型[27]白茶样本的有效区分,并筛选出不同品质形成的关键差异代谢物。然而,基于香气成分及多元统计分析方法,对不同品种白牡丹茶的有效区分及关键差异代谢物的筛选研究,目前鲜见报道。因此,本研究将基于感官审评及HS-SPME-GC-MS 分析技术,对不同品种白牡丹茶的香气品质和香气成分进行分析,结合PCA、PLS-DA、HCA 等多元统计分析方法,以明确各品种白牡丹茶的香气品质特征,探究不同品种白牡丹茶香气品质差异形成的物质基础,以期为不同品种白牡丹茶品质的化学判别、客观评价及白茶香气品质形成机理的研究提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料与仪器

1.1.1 试验材料

2020 年春季,以政和大白茶(ZD)、福鼎大毫茶(FD)、福建水仙(SX)和梅占(MZ)茶树品种一芽二、三叶鲜叶为原料,按照传统白茶加工工艺(鲜叶采摘→萎凋→干燥)制作成白牡丹茶样品,剔杂后密封保存备用。

1.1.2 主要仪器设备

DL-6CHZ-6 茶叶烘焙机,泉州得力农林机械厂;8890 气相色谱-5977B 质谱联用仪(GC-MS),美国安捷伦科技公司;MM400 球磨仪,德国Retsch 公司;AllowCond 固相微萃取装置、Agitator 样品加热箱、Fiber Conditioning Station 专用老化装置,瑞士思特斯分析仪器有限公司;50/30 μm DVB/CAR/PDMS 萃取头,美国Sigma-Aldrich 公司。

1.2 方法

1.2.1 香气成分分析

1.2.1.1 香气成分的萃取与GC-MS 分析

香气成分的翠取:从-80 ℃冰箱中取出样品进行液氮研磨,涡旋混合均匀,每个样本称取1.5 g于20 mL顶空瓶中,分别加入2.5 mL 饱和NaCl 溶液和10 μL内标溶液(苯酚-D1、50 μg/mL)。然后于70℃恒温条件下,震荡平衡20min,将50/30 μm DVB/CAR/PDMS 萃取头插入样品顶空瓶,顶空萃取40 min,于250 ℃下解析5 min,然后进行GC-MS 分离鉴定。萃取前后萃取头分别在Fiber Conditioning Station 中加热老化5 min。

GC 条件:DB-5MS 毛细管柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm),载气为高纯氦气(纯度≥99.999%),恒流流速1.0 mL/min,进样口温度250 ℃,不分流进样,溶剂延迟3.5 min。程序升温:40 ℃保持5 min,以6 ℃/min升至280 ℃,保持5 min。

MS 条件:电子轰击离子源(EI),离子源温度230 ℃,四级杆温度150 ℃,质谱接口温度280 ℃,电子能量70 eV,扫描方式为全扫描模式,质量扫描范围:m/z50~500 u。

每个茶树品种的白牡丹茶样品重复测定3 次。

1.2.1.2 香气成分的定性与定量

原始数据处理:(1)GC-MS 获取的原始数据由MassHunter 软件(Agilent)进行峰提取,获得特征峰的质荷比、保留时间和峰面积等信息;(2)参照尹洪旭等人[28,29]的方法计算各成分的保留指数;(3)对单个峰进行过滤,只保留单组空值不多于50%或所有组中空值不多于50%的峰面积数据,对缺失值采用最小值十分之一法进行填补,以便数据的统计分析。

定性:搜索NIST14.L 数据库,使用保留时间、匹配度(≥80%)、保留指数进行香气成分的定性,结合相关文献[23,28-30]进行辅助定性。

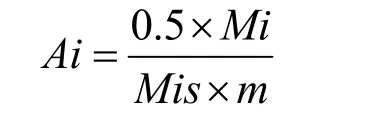

定量:采用内标法[31]按照下式对鉴定的香气成分进行相对定量。

式中:

Ai——鉴定后任一香气成分的相对含量,μg/g;

Mi——任一香气成分的峰面积;

Mis——内标的峰面积;

m——测定茶叶样品的质量,g;

0.5——加入10 μL 内标溶液(质量浓度:50 μg/mL)后内标的质量,μg。

1.2.2 感官审评方法

由3 位具有评茶师及以上资格的人员组成审评小组,按照GB/T 23776-2018 中白茶感官审评的方法,对白牡丹茶样品的香气品质进行密码审评,采用评语与百分制打分相结合的方法进行香气品质评价。

1.3 数据分析方法

采用Office Excel 2010 软件对香气数据进行整理、统计与制图,采用IBM SPSS 20.0 软件进行单因素方差分析,采用SIMCA-14.1 软件进行主成分分析(PCA)、层次聚类分析(HCA)、偏最小二乘判别分析(PLS-DA)及其置换检验,并基于变量投影重要性值(Variables important in the projection,VIP)>1.0、p<0.05 筛选差异香气成分,采用TBtools软件进行香气成分可视化聚类分析。

2 结果与讨论

2.1 不同品种白牡丹茶香气品质分析

如表1 所示,不同品种白牡丹茶的香气特征及其得分存在明显差异:ZD 具有清香带花香的品质特点,FD 具有嫩香、毫香显的品质特点,SX 具有明显的花香品质,MZ 具有花香浓且持久的品质特点;香气得分大小排序为MZ>SX>FD>ZD>90 分,说明4 个品种白牡丹茶的香气品质均表现优异,具有良好的品种代表性,但不同品种的得分高低明显不同。该结果与陈林等[14]、田宇倩[15]、王力等[17]、冯花等[21]、杨丰[32]等人的研究结果基本一致,表明在采制工艺一致的条件下,茶树品种是形成白牡丹茶香气品质的重要基础,其中ZD 和FD 白牡丹茶为传统型白茶,SX 和MZ 白牡丹茶为花香型白茶。因此,生产上可根据茶树品种的品质特点开发不同类型的白茶产品,也可根据目标品质选择合适的生产用种,来满足消费市场对白茶产品多样性的需求。

表1 白牡丹茶香气品质感官审评结果Table 1 Results of sensory evaluation of aroma quality of Baimudan tea

2.2 不同品种白牡丹茶香气成分的含量与组成分析

2.2.1 香气总量分析

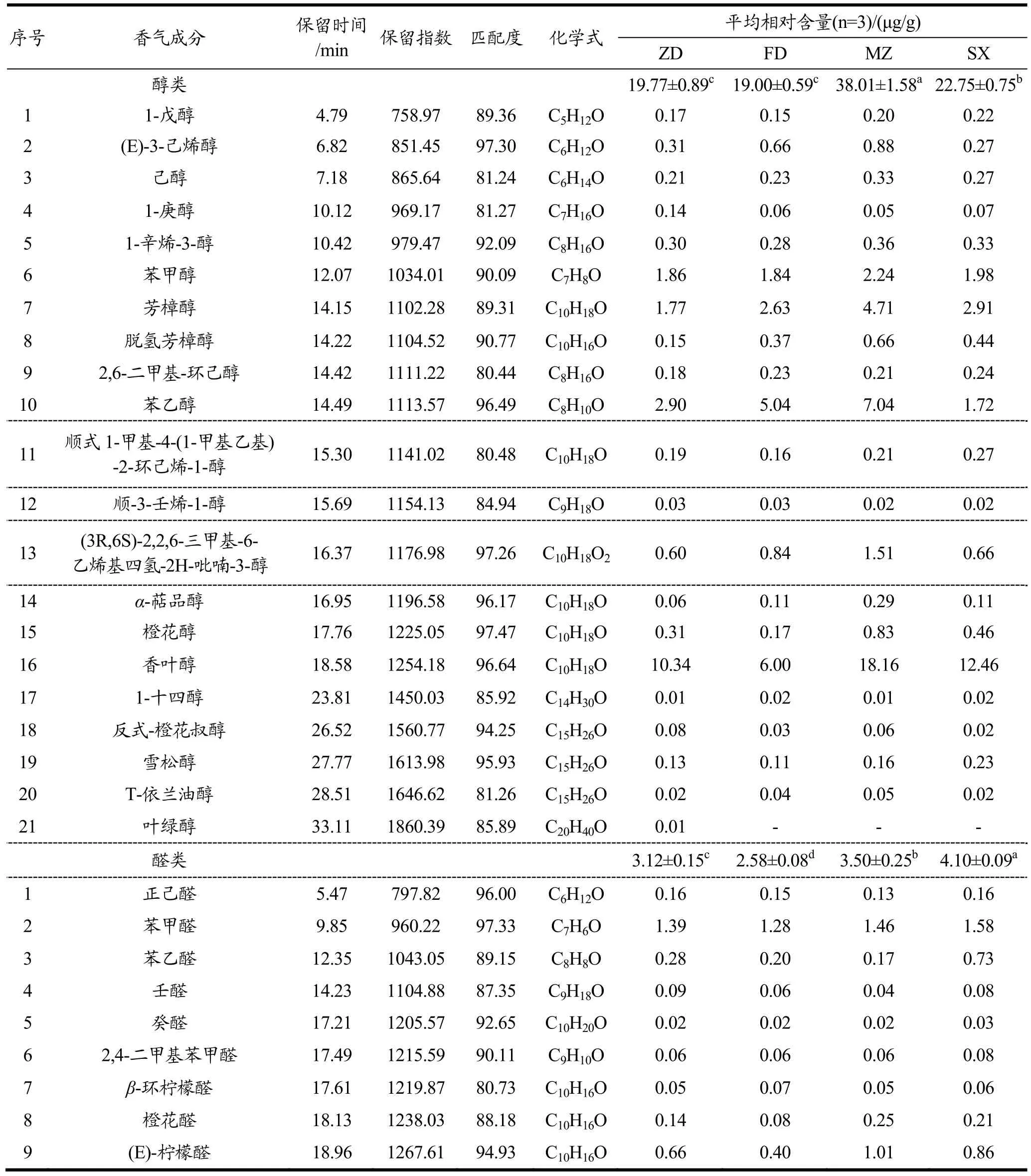

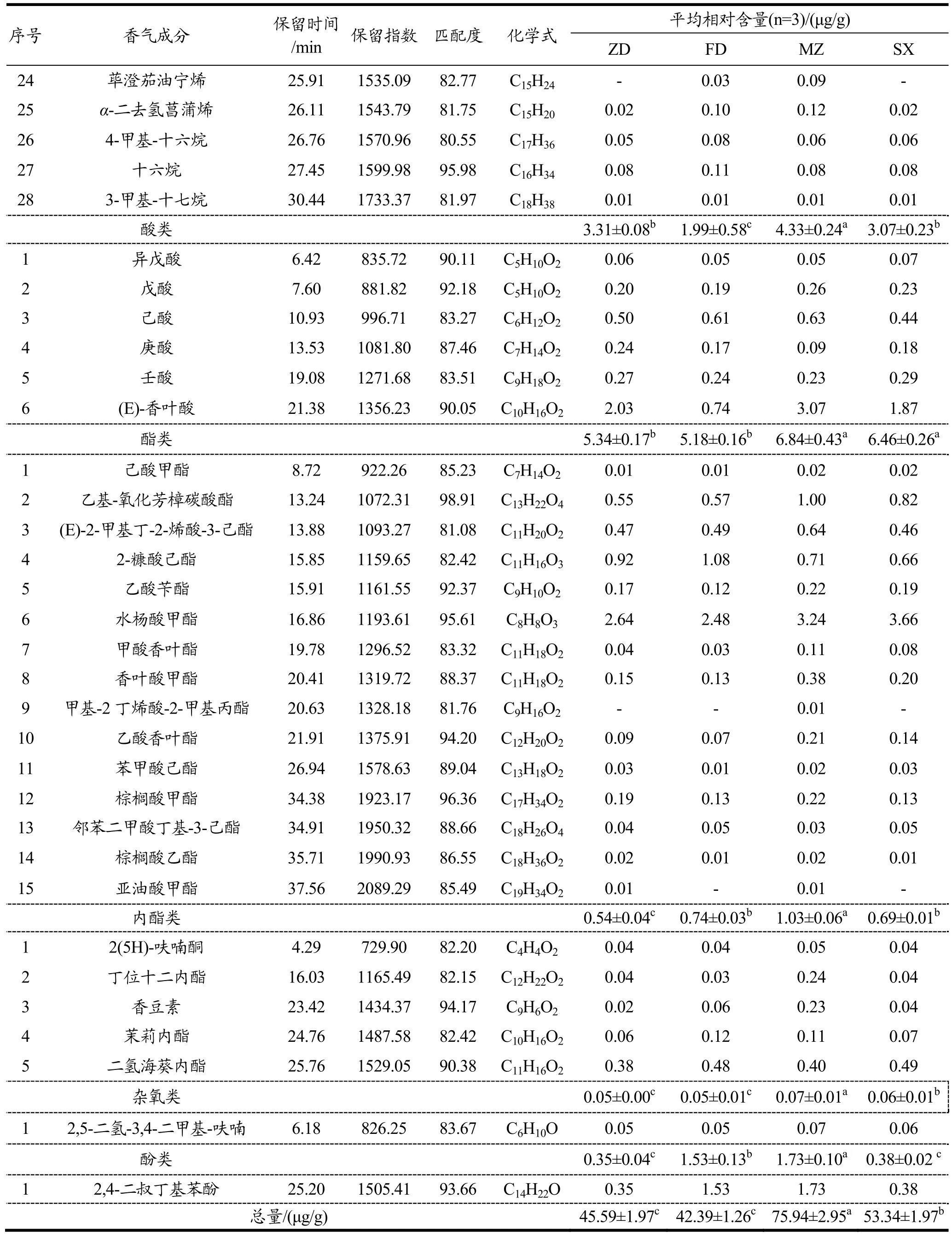

不同品种白牡丹茶香气成分的种类和相对含量见表2。由表可知,供试品种所制白牡丹茶中共鉴定出101 个香气成分,其中从ZD、FD、MZ 和SX 中分别鉴定出98、98、100 和96 个香气成分。香气总量由高到低依次为MZ(75.94 μg/g)、SX(53.34 μg/g)、ZD(45.59 μg/g)、FD(42.39 μg/g),其中除了FD与ZD 外,其他品种间均存在显著差异(p<0.05)。4个品种白牡丹茶的香气种类明显多于黄赟[13]和邵淑贤等[33]从政和大白(39 和40 个)和福鼎大毫(36 和40 个)、王力等[17]从福鼎大毫(54 个)、田宇倩[15]从福鼎大毫(73 个)、政和大白(36 个)和水仙(89个)中鉴定的结果,与冯花等[21]从水仙(104 个)中鉴定的结果接近,少于田宇倩[15]从梅占中鉴定的111个香气成分,这可能与香气成分的萃取条件或分析方法不同有关。同时,田宇倩[15]对不同品种白牡丹茶香气总量的测定结果发现,梅占(MZ)>水仙(SX)>福鼎大毫(FD)>政和大白(ZD),黄赟[13]和邵淑贤等[33]的测定结果为政和大白(ZD)>福鼎大毫(FD),本研究与这些测定结果总体一致,表明供试的4 个品种所制白牡丹茶,其香气种类和含量均较丰富,但不同品种间在香气总量上存在明显差异。

表2 白牡丹茶香气成分的相对含量Table 2 Relative contents of aroma components in Baimudan tea

续表2

续表2

2.2.2 香气组成分析

如表2 所示,供试品种白牡丹茶所鉴定的香气成分由醇类(21 个)、醛类(12 个)、酮类(12 个)、碳氢类(28 个)、酸类(6 个)、酯类(15 个)、内酯(5 个)、杂氧类(1 个)和酚类(1 个)9 大类组成,这与黄赟[13]、田宇倩[15]、王力等[17]、冯花等[21]在相关品种中的鉴定结果(7~11 类)相近,但明显多于邵淑贤等[33]从政和大白和福鼎大毫白牡丹茶中鉴定的结果(4 类),这可能与香气鉴定及筛选的方法不同有关,本研究以匹配度≥80%为香气鉴定的依据,而后者为匹配度≥90%,从而造成部分香气成分未被鉴定出。

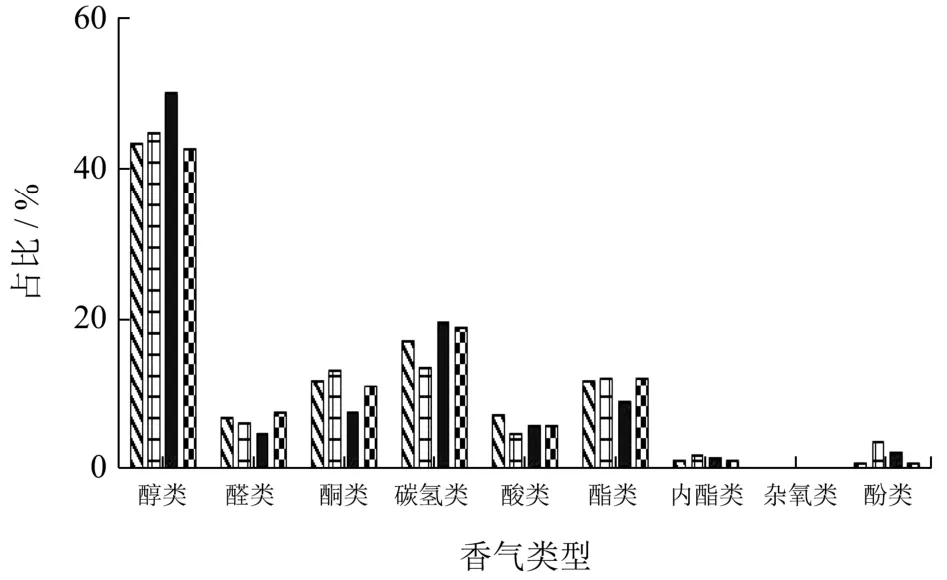

在不同品种白牡丹茶间,各类型香气物质的含量不尽相同(表2)。由表2 可知,醇类、碳氢类和酯类由高到低依次均为MZ、SX、ZD、FD,除了醇类在ZD与FD 间、酯类在MZ与SX 和ZD与FD 间差异不显著外(p>0.05),其他品种间三类物质均存在显著差异;醛类由高到低依次为SX、MZ、ZD、FD,各品种间均存在显著差异;酮类由高到低依次为SX、MZ、FD、ZD,其中仅有SX与ZD 间的差异显著;酸类由高到低依次为MZ、ZD、SX、FD,除了SX与ZD 外,其他品种间均存在显著差异;内酯类或酚类由高到低依次为MZ、FD、SX、ZD,除了内酯类在FD与SX 间、酚类在ZD与SX 间差异不显著外,其他品种间二类香气物质均存在显著差异;杂氧类由高到低依次为MZ、SX、FD、ZD,除了ZD与FD 外,其他品种间均存在显著差异。在主要香气类型上,本研究与王力等[17]、邵淑贤等[33]、乔小燕等[34]、郭丽等[35]的结果一致,即醇类构成了白茶的主要香气类型,其含量可占到4 个品种白牡丹茶香气总量的42.64%~ 50.05%(图1)。此外,碳氢类、酯类和酮类在4 个品种白牡丹茶中具有较高的含量,三者之和占到香气总量的35.92%~41.82%(图1),这与粟本文等[7]、田宇倩[15]的研究结果相近,说明碳氢类、酯类和酮类物质同样构成了白牡丹茶的主要香气类型。

图1 白牡丹茶香气成分的组成Fig.1 Composition of aroma components of Baimudan tea

2.2.3 主要香气成分分析

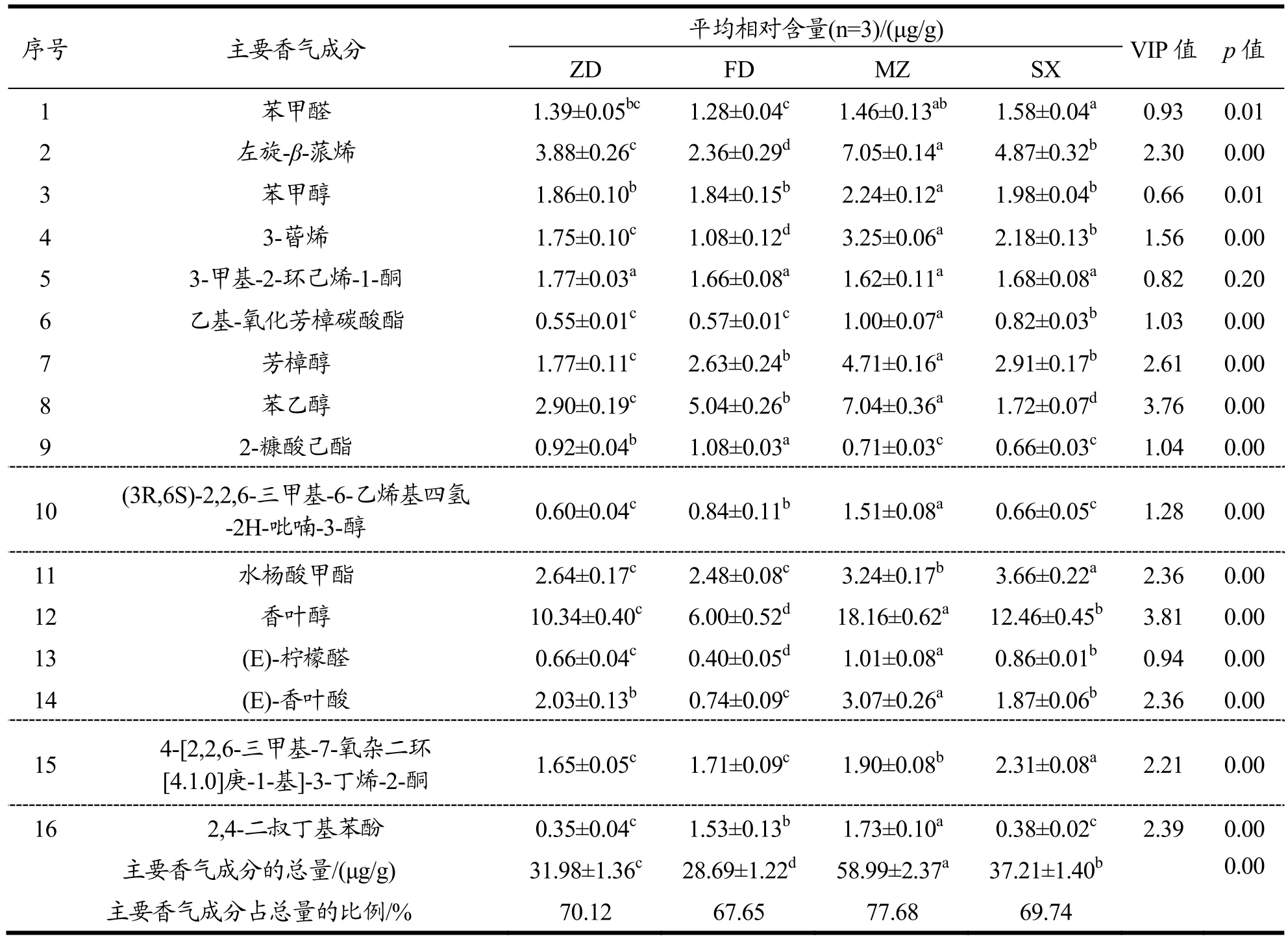

4 个品种白牡丹茶主要香气成分(相对含量≥1 μg/g)见表3。由表可知,ZD 中主要香气成分含量由高到低依次为香叶醇、左旋-β-蒎烯、苯乙醇、水杨酸甲酯、(E)-香叶酸、苯甲醇、3-甲基-2-环己烯-1-酮、芳樟醇、3-蒈烯、4-[2,2,6-三甲基-7-氧杂二环[4.1.0]庚-1-基]-3-丁烯-2-酮、苯甲醛,占香气总量的70.12%;FD 依次为香叶醇、苯乙醇、芳樟醇、水杨酸甲酯、左旋-β-蒎烯、苯甲醇、4-[2,2,6-三甲基-7-氧杂二环[4.1.0]庚-1-基]-3-丁烯-2-酮、3-甲基-2-环己烯-1-酮、2,4-二叔丁基苯酚、苯甲醛、2-糠酸己酯、3-蒈烯,占香气总量的67.65%;MZ 依次为香叶醇、左旋-β-蒎烯、苯乙醇、芳樟醇、3-蒈烯、水杨酸甲酯、(E)-香叶酸、苯甲醇、4-[2,2,6-三甲基-7-氧杂二环[4.1.0]庚-1-基]-3-丁烯-2-酮、2,4-二叔丁基苯酚、3-甲基-2-环己烯-1-酮、(3R,6S)-2,2,6-三甲基-6-乙烯基四氢-2H-吡喃-3-醇、苯甲醛、(E)-柠檬醛、碳酸氧化芳樟酯,占香气总量的77.68%;SX 依次为香叶醇、左旋-β-蒎烯、水杨酸甲酯、芳樟醇、4-[2,2,6-三甲基-7-氧杂二环[4.1.0]庚-1-基]-3-丁烯-2-酮、3-蒈烯、苯甲醇、(E)-香叶酸、3-甲基-2-环己烯-1-酮、苯甲醛,占香气总量的69.74%。其中,除了3-甲基-2-环己烯-1-酮外,其他香气成分的含量及其总量在不同品种白牡丹茶间差异显著(p<0.05)甚至极显著(p<0.01),多数香气成分的含量及其总量以MZ 最高、SX 次之、ZD 较低、FD最低。研究认为,茶叶中主要香气成分的含量与组成对茶叶香气品质的形成具有重要“基质”作用,是香气特征的主体物质[28,36,37]。本研究结果显示,4 个品种白牡丹茶的主要香气成分在11~15 个之间,其含量之和均占到香气总量的67%以上,构成了白牡丹茶香气物质的主体,且多个香气成分是茶叶重要的呈香物质[7,12,30,36,38-41]。因此,不同品种间在主要香气成分的数量、相对含量高低排序、总量及其占比上的差异,可能是形成白牡丹茶不同香气品质的主体物质。

表3 白牡丹茶主要香气成分分析Table 3 Analysis of main aroma components of Baimudan tea

综上,4 个品种白牡丹茶的香气种类与类型丰富多样,并以醇类、碳氢类、酯类和酮类为主要香气类型。在香气总量、各组分与各类型香气物质的含量与占比及主要香气成分的含量、高低排序等方面,不同品种白牡丹茶之间存在明显差异,以MZ 中香气总量及多数香气成分的含量最高,SX、ZD 次之,FD 偏低,说明茶树品种对白牡丹茶香气物质的含量与组成影响显著。

2.3 不同品种白牡丹茶香气成分的差异分析

2.3.1 基于PCA 和HCA 对不同品种白牡丹茶的区分

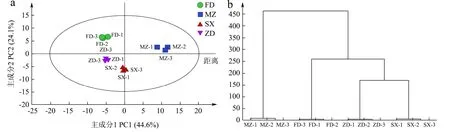

PCA 是一种无监督模式识别的多维数据统计分析方法[28],广泛用于六大茶类[39]、白茶加工过程[42]、白茶等级[43]等的判别分析。如图2a 所示,本研究基于不同品种白牡丹茶香气成分的相对含量构建了PCA 模型(拟合参数为R2X=0.82、Q2=0.65),提取得到3 个主成分,累计贡献率达82.40%,代表了所有香气成分的绝大部分信息。由图可知,12 个样品按照茶树品种集中分布在不同区域,其中MZ、FD、SX 和ZD 分别分布在图的右上部、左上部、中下部和左下部,说明不同品种白牡丹茶香气成分的相对含量差异明显,可通过PCA 区分4 个品种的白牡丹茶样本,这与邵淑贤等[33]的结果基本一致,表明该方法在判别不同茶树品种白牡丹茶上具有良好的可行性。基于PCA提取得到的3 个主成分进行HCA 分析(图2b),结果显示12 个白牡丹茶样品聚为3 个类群,其中ZD 和SX 聚到第Ⅰ类群,FD 和MZ 分别聚到第Ⅱ、第Ⅲ类群,说明在采制工艺一致的条件下,分属三个类群的白牡丹茶样品,其香气特征差距较大。

图2 不同品种白牡丹茶香气成分的PCA(a)和HCA(b)Fig.2 PCA (a) and HCA (b) of aroma components of Baimudan tea of different varieties

2.3.2 差异香气成分的筛选

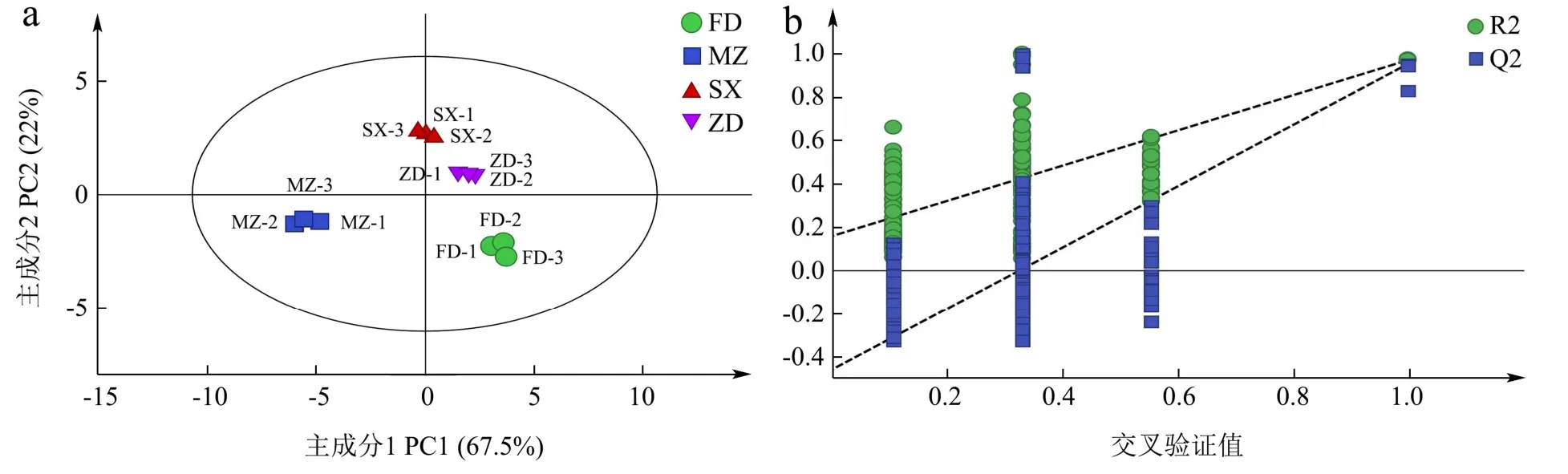

PLS-DA与PCA 相似,也是基于降维的多维向量分析方法[28],但不同的是PLS-DA 是一种有监督的判别分析方法,并广泛用于茶叶品质的客观评价[44]。如图3a所示,基于不同品种白牡丹茶香气成分的相对含量建立的PLS-DA 模型,将不同品种白牡丹茶样品进行了有效分离,其拟合参数为R2X=0.95、R2Y=0.98、Q2=0.97,说明该模型具有较强的累积解释度和预测能力,且稳定性良好。为考察该模型的建模效果,利用置换检验的方法进行200 次交叉验证(图3b),其R2=0.16、Q2=-0.45,Q2负值说明所建PLS-DA 模型可靠[28],没有过拟合的现象,可用于各自品种的判别分析。

图3 不同品种白牡丹茶香气成分PLS-DA 得分图(a)及其验证模型(b)Fig.3 Score plot (a) and cross-validation (b) of PLS-DA model for aroma components of Baimudan tea of different varieties

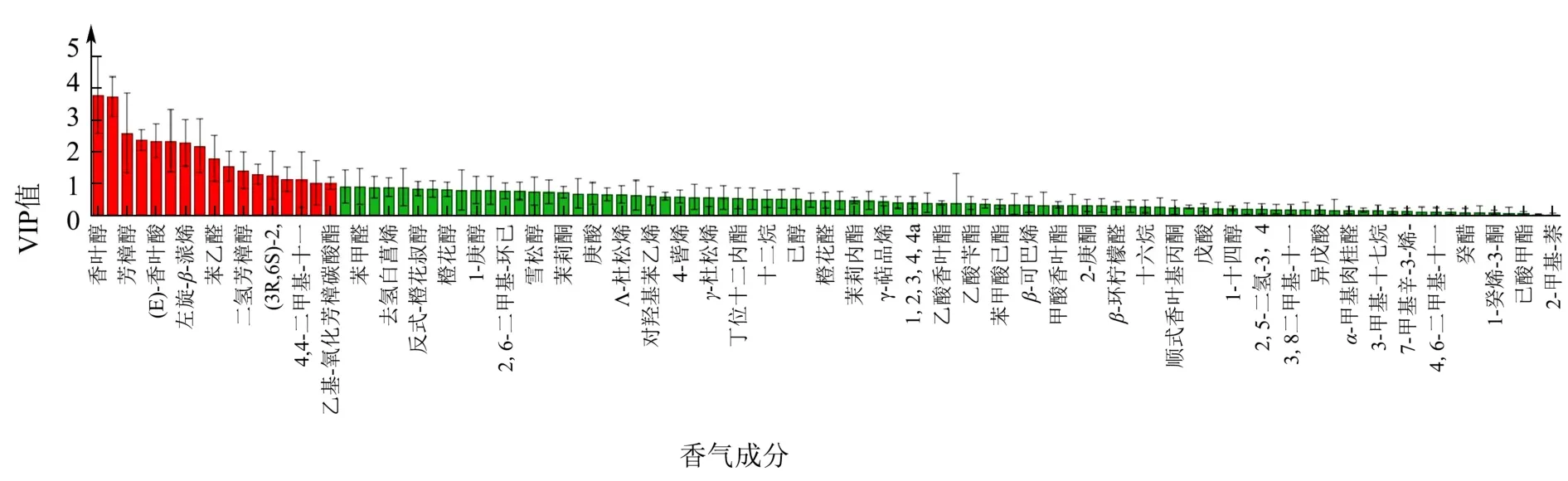

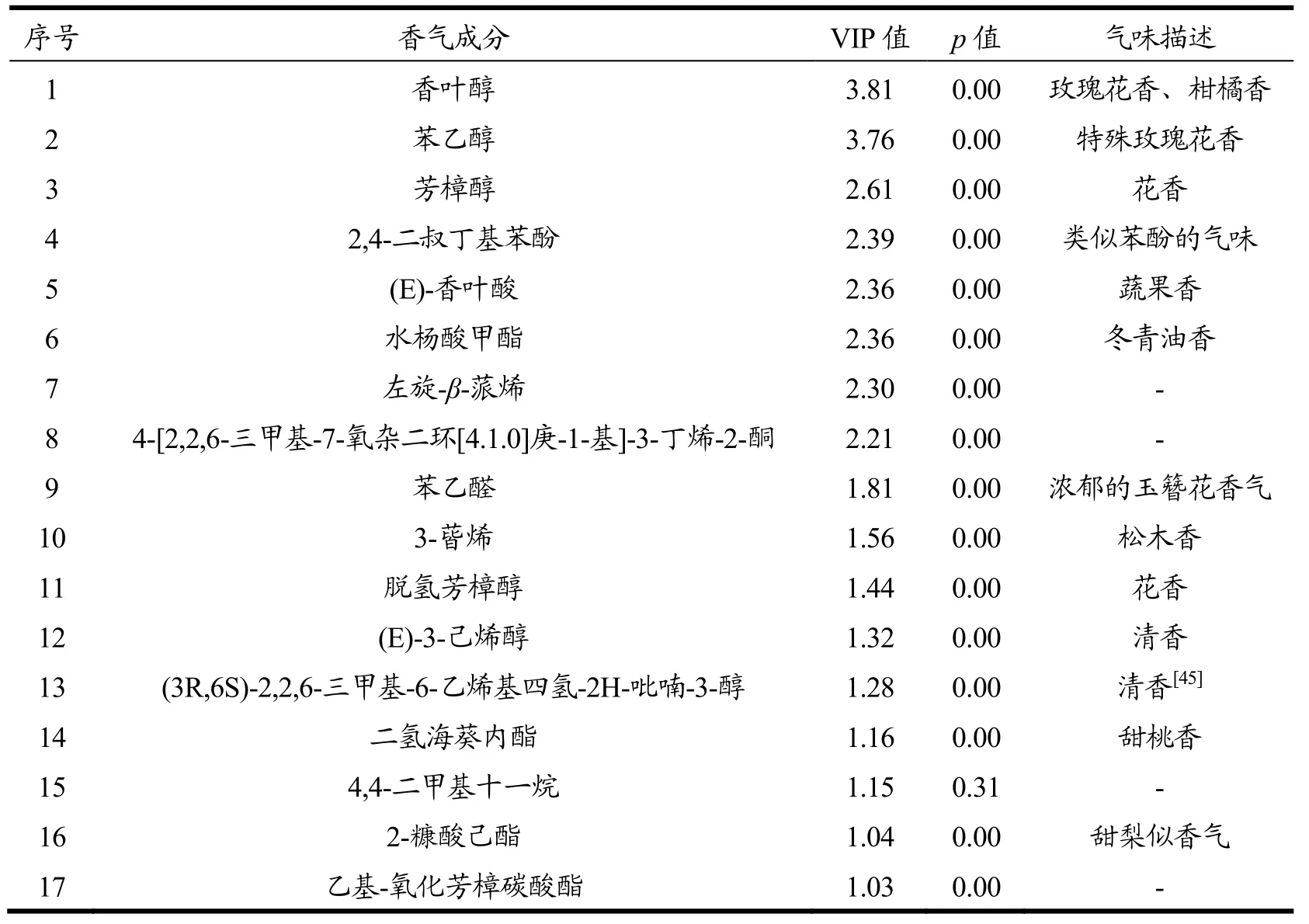

VIP 值可以量化PLS-DA 的各个变量对分类的贡献大小。在判别过程中,一般认为VIP>1 表示该变量具有重要作用,VIP 值越大,说明该变量在不同品种白牡丹茶香气品质间的差异越显著[28]。如图4、表4所示,16 个香气成分的VIP>1、p<0.05,说明这些香气成分在不同品种间的差异具有统计学意义,可作为区分4 个品种白牡丹茶样本的标志差异性成分,并且大多是白牡丹茶的主要香气成分(表3),如香叶醇、苯乙醇、芳樟醇、(E)-香叶酸、水杨酸甲酯、左旋-β-蒎烯、4-[2,2,6-三甲基-7-氧杂二环[4.1.0]庚-1-基]-3-丁烯-2-酮、3-蒈烯、(3R,6S)-2,2,6-三甲基-6-乙烯基四氢-2H-吡喃-3-醇、2-糠酸己酯、乙基-氧化芳樟碳酸酯、2,4-二叔丁基苯酚。此外,有13 个标志差异性香气成分的香气特征不尽相同(表4),主要表现为玫瑰花香、花香、冬青油香、清香、松木香、玉簪花香等[28,36,37],据此推测这些差异性呈香成分在不同品种白牡丹茶中的含量分布对相应白牡丹茶香气品质的形成具有重要影响。

图4 白牡丹茶香气成分PLS-DA 模型的VIP 得分图Fig.4 VIP score diagram of PLS-DA model for aroma components of Baimudan tea

表4 PLS-DA 模型中VIP>1 的香气成分及其p 值与气味描述Table 4 Aroma components with VIP>1 from PLS-DA model and their p values,odor description

2.3.3 不同品种白牡丹茶标志差异性呈香成分的HCA

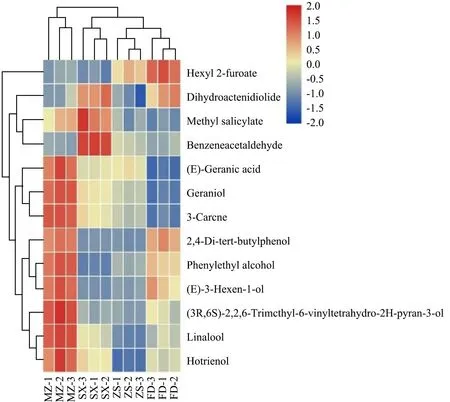

为直观展示13 个标志差异性呈香成分在不同品种白牡丹茶中的分布情况,对其进行了HCA 分析(图5)。由图可知,13 个呈香成分被划分为3 个类群:第Ⅰ类群中的9 个香气成分在MZ 中的含量总体高于其他品种,而在其他品种中的总体表现不尽相同,其中(E)-香叶酸(蔬果香)、香叶醇(玫瑰花香、柑橘香)和3-蒈烯(松木香)为SX>ZD>FD,(E)-3-己烯醇(清香)、(3R,6S)-2,2,6-三甲基-6-乙烯基四氢-2H-吡喃-3-醇(清香)、苯乙醇(特殊玫瑰花香)、2,4-二叔丁基苯酚(类似苯酚气味)为FD>ZD>SX,芳樟醇和脱氢芳樟醇(均花香)为SX>FD>ZD;第Ⅱ类群中的3 个香气成分在SX 中的含量总体高于其他品种,而在其他品种中的总体表现不尽相同,其中苯乙醛(浓郁的玉簪花香气)为ZD>FD>MZ,水杨酸甲酯(冬青油香)为MZ>ZD>FD,二氢海葵内酯(甜桃香)为FD>MZ>ZD;第Ⅲ类群中的2-糠酸己酯(甜梨似香气)总体表现为FD>ZD>MZ>SX。基于差异呈香成分的相对含量进行层次聚类(图5),结果显示,FD和ZD同属第Ⅰ类群,SX和MZ分属第Ⅱ和第Ⅲ类群。

图5 白牡丹茶13 个差异呈香成分的聚类热图Fig.5 Cluster heat map of 13 different aromatic components in Baimudan tea

茶叶中已分离鉴定的香气成分达700 种,但对茶叶香气品质起主导作用的仅数十个甚至十几个[38]。本研究结果显示,13 个标志差异性呈香成分在4 个品种白牡丹茶中的含量分布呈现3 种类型,并基于差异性呈香成分的相对含量将4 个品种白牡丹茶划分为3 个类群,该结果与基于PCA 进行的HCA 分析结果有所不同,但与感官审评的结果基本一致,如MZ 中因香叶醇等多数花香成分的含量明显高于其他品种,表现出花香浓且持久的品质特点,单独聚为一类,SX 中因苯乙醛等的含量高、香叶醇等花香成分的含量较高,表现出花香显的品质特点,单独聚为一类,FD 和ZD则因香气的整体分布近似,分别表现出清香、毫香显和清香带花香的品质特点,被聚为一类。由此可见,13 个标志差异性呈香成分在含量组成与分布上的差异,是形成4 个品种白牡丹茶香气品质产生差异的关键因素,对判定4 个品种白牡丹茶的香气组成具有一定作用。

3 结论

3.1 不同品种白牡丹茶的香气品质均表现优异,但在香气特征及其得分上差异明显,表明在采制工艺一致的条件下,茶树品种是形成白牡丹茶香气品质的重要基础,其中政和大白(ZD)和福鼎大毫(FD)白牡丹茶为传统型白茶,福建水仙(SX)和梅占(MZ)白牡丹茶为花香型白茶。

3.2 不同品种白牡丹茶鉴定出101 个香气成分、涵盖9 大类型,其中ZD、FD、MZ 和SX 中分别鉴定出98、98、100 和96 个香气成分,均以醇类、碳氢类、酯类和酮类物质为主;在香气总量、各类型香气物质的含量与占比、主要香气成分的含量及其高低排序等方面,不同品种间存在明显差异,其中香气总量与多数香气成分含量的高低排序为MZ>SX>ZD>FD,表明茶树品种对白牡丹茶香气物质的含量与组成、主要香气成分的含量影响显著。

3.3 基于所有香气成分的相对含量建立的PCA 和PLS-DA 模型,可将不同品种白牡丹茶进行有效区分;基于VIP>1、p<0.05筛选出13个标志差异性呈香成分,这些成分的含量组成与分布在不同品种白牡丹茶间存在明显差异,是形成4 个品种白牡丹茶香气品质差异的关键因素,对判定4 个品种白牡丹茶的香气组成具有一定作用。